- HOME

- 学生・教職員の活動

- 全国セミナー開催報告

- たすけあい奨学制度のつどい2024#1/li>

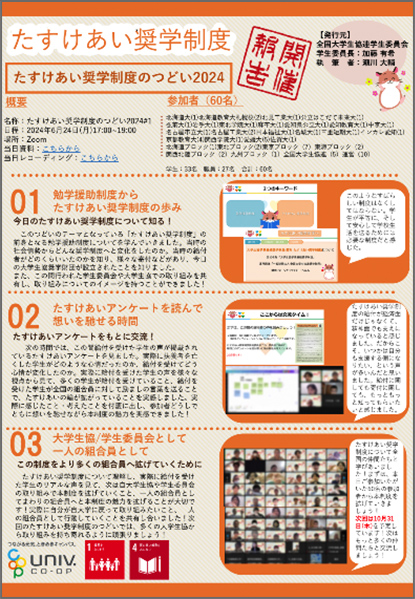

たすけあい奨学制度のつどい2024#1

開催概要

- 日時

- 2024年6月24日(月)17:00~19:00

- 会場

- オンライン(Zoom)

- 主催

- 大学生協連奨学財団(主管:全国大学生活協同組合連合会)

- 参加規模

- 60名(連合会・ブロック・運営含む)

開催趣旨

奨学制度推進委員会では、大学生協において、たすけあい奨学制度の認知を広め、取り組みを推進するべく活動しています。

今年度は、よりたすけあい奨学制度を広く組合員に周知し、たすけあい奨学制度の理解とたすけあいの輪を拡げることで、制度をより発展させるため「たすけあい奨学制度のつどい」を2回開催いたします。

各時間の学び

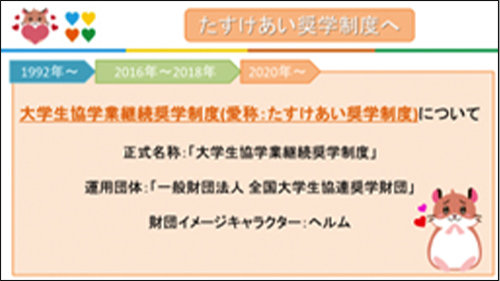

【たすけあい奨学制度とは?~勉学援助制度から今日までの流れ・財団の目指すこと~】

このつどいのテーマとなっている「たすけあい奨学制度」の前身となる勉学援助制度についてを学んでいきました。当時の社会情勢からどんな奨学制度へと変化をしたのか。当時の給付者がどのくらいいたのかを知り、様々な寄付などがあり、今日の大学生協奨学財団が設立されたことを知りました。

また、この間行われた学生委員会や大学生協での取り組みを共有し、取り組みについてのイメージを持つことができました。

感想

このようなすばらしい制度はなくしてはならない。学生が平等に、そして安心して学校生活を送るためには必要な制度だと感じた。

【たすけあいアンケートを読む時間】

この間給付を受けた学生の声が掲載されているたすけあいアンケートを見ました。実際に扶養者を亡くした学生がどのような心情だったのか、給付を受けてどう心情が変化したのか。実際に給付を受けた学生の声を様々な視点から見て、多くの学生が給付を受けていること、給付を受けた学生が全国の組合員に対して励ましの言葉を送ることで、たすけあいの輪が拡がっていることを実感しました。実際に感じたこと・考えたことを付箋に出し、参加者どうしでともに想いを馳せながら本制度の魅力を実感できました。

感想

たすけあい奨学制度の給付が経済面だけじゃなくて、精神面でも支えになっていると感じました。だからこそ、いつかは自分も支援する側になりたい、という声が多いんだと思いました。給付に関しても寄付に関しても、もっともっと知ってもらいたいと感じました。

【これからの活動の中で制度をどのように推進していくか?

一人の組合員としてどのように制度を拡げていくか?】

たすけあい奨学制度について理解し、実際に給付を受けた学生のリアルな声を見て、次は自大学生協や学生委員会の取り組みで本制度を拡げていくこと、一人の組合員としてまわりの組合員へと本制度の魅力を拡げることが大切です。実際に自分が自大学に戻って取り組みたいこと、一人の組合員として行動していくことを共有し合いました。次回のたすけあい奨学制度のつどいでは、多くの大学生協から取り組みを持ち寄れるように頑張りましょう。

参加者の声

改めて「声」を読みましたが、扶養者の死亡によって勉学環境が一気に悪化して、就学を諦める瀬戸際までになっていること、この制度によって勉学が続けられ、これを後輩にも広げていきたい、という強い思いを感じた。一方で、組合員からすると想像しがたい(ケガに比べて)部分もあって、分かりにくい部分もあるかなと感じた。知らせるとりくみがより重要だと感じた。

たすけあい奨学制度の給付が経済面だけじゃなくて、精神面でも支えになっていると感じました。

だからこそ、いつかは自分も支援する側になりたい、という声が多いんだと思いました。給付に関しても寄付に関しても、もっともっと知ってもらいたいと感じました。

【全体集合写真】

【開催報告 ビジュアル版】