- HOME

- 学生・教職員の活動

- 全国セミナー開催報告

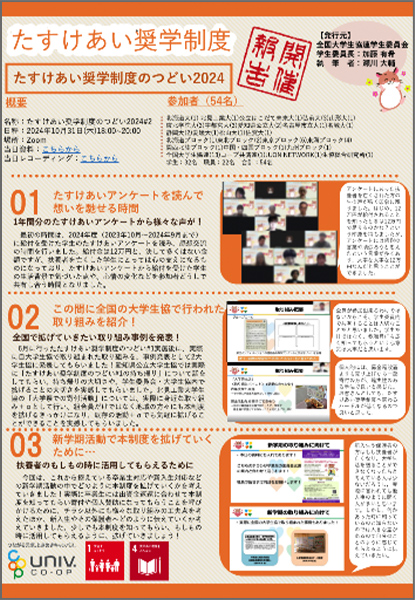

- たすけあい奨学制度のつどい2024#2

たすけあい奨学制度のつどい2024#2

開催概要

- 日時

- 2024年10月31日(木)18:00~20:00

- 会場

- オンライン(Zoom)

- 主催

- 大学生協連奨学財団(主管:全国大学生活協同組合連合会)

- 参加規模

- 54名(連合会・ブロック・運営含む)

開催趣旨

奨学制度推進委員会では、大学生協において、たすけあい奨学制度の認知を広め、取り組みを推進するべく活動しています。

今年度は、よりたすけあい奨学制度を広く組合員に周知し、たすけあい奨学制度の理解とたすけあいの輪を拡げることで、制度をより発展させるため「たすけあい奨学制度のつどい」を2回開催いたします。

各時間の学び

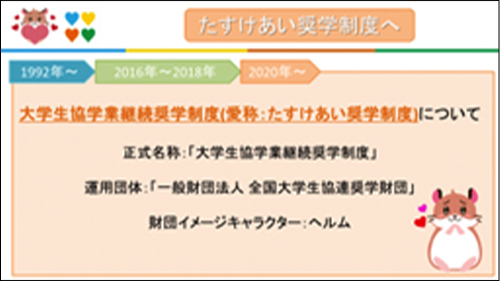

【事前動画】たすけあい奨学制度とは?

~勉学援助制度から今日までの流れ・財団の目指すこと~

事前動画として、たすけあい奨学制度とは?について、勉学援助制度から今日までの流れについて学習し、奨学財団の目指すことを伝え、組合員により本制度について知ってもらいたいことを確認しました。

【たすけあいアンケートを読む時間】

2024年度(2023年10月〜2024年9月まで)に給付を受けた学生のたすけあいアンケートを読み、感想交流の時間を行いました。給付金は12万円と、決して多くはない金額ですが、扶養者を亡くした学生にとっては心の支えになるものになっており、たすけあいアンケートから給付を受けた学生の生活背景で気づいた点や、心情の変化などを参加者どうしで共有し合う時間となりました。

感想

アンケートにあった扶養者を亡くされた方の生の声が強く印象に残りました。はじめ、12万円が給付されることを知ったときは12万円で足りるのかな?という印象を持ちましたが、アンケートには感謝の言葉や頑張ろうと思えたという言葉が多くあり、大事な大事な12万円なんだと思うことができました。

【事例発表】

6月に行ったたすけあい奨学制度のつどい#1実施後に、実際に自大学生協で取り組まれた取り組みを、事例発表として2大学生協に発表してもらいました!愛知県公立大学生協では実際に「たすけあい奨学制度のつどい#1の持ち帰り」について話をしてもらい、持ち帰りの大切さや、学生委員会・大学生協内で拡げることの大切さを実感してもらいました。北見工業大学生協の「大学祭での寄付活動」については、実際に身近な取り組み+αとして行い、組合員だけではなく地域の方々にも本制度を拡げるきっかけになり、既存の活動+αでも気軽に拡げることができることを実感してもらいました。

感想

全員が参加出来るわけではないからこそ、学生委員内で共有することは大切なことだと思いました。学生だけではなく、教職員にも広く知ってもらうという心意気は大事だと思います。

個人的には、募金箱設置よりも売り上げから一部寄付の方が、確実性のある手法で良いと感じた。お客さんとしても、たすけあい奨学制度へ関わるハードルが低くなるので良いと思った。

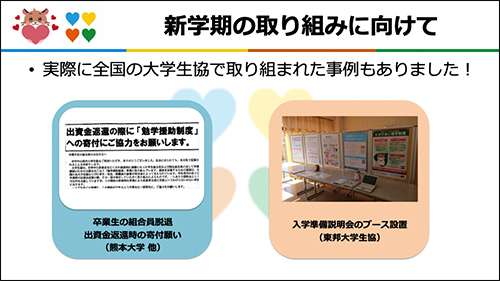

【新学期の取り組みに向けて】

今回は、これから控えている卒業生対応や新入生対応などの新学期活動の中でどのように本制度を拡げていくかを考えていきました。実際に卒業生には出資金返還に合わせて本制度を知ってもらい寄付や個人賛助になってもらうことを呼びかけるために、チラシ以外にも様々な取り組みの工夫点を考えたほか、新入生やその保護者へどのように伝えていくか考えていきました。少しでも本制度を知ってもらい、もしもの時に活用してもらえるように、拡げていきましょう!

参加者の声

新入生や保護者の方はもし扶養者が亡くなり,大学生活を送ることができなくなったらと考えている人は少ないだろうし,実際に言われても他人事のように聞く人が多いと思います。しかし,何かあった時に知っているのと知らないのでは大きな差があるので自分のことのように感じてもらえるように伝えていきたい。

【全体集合写真】

【開催報告 ビジュアル版】