- HOME

- 学生・教職員の活動

- 激甚災害支援・防災

- ふくしま被災地スタディツアー

- 「ふくしま」スタディツアー2024

「ふくしま」スタディツアー2024

開催概要

- 日程

-

事前学習会:2024年8月7日(水) @オンライン

ツアー当日:2024年9月11日(水)~9月12日(木)

事後交流会:2024年9月25日(水) @オンライン - ツアー会場

- 福島県浜通り地方

- 主催

- 全国大学生活協同組合連合会

- 運営体制

-

久野 耕大(全国大学生協連執行役員/全国学生委員)

中野 駿(全国大学生協連理事/全国副学生委員長)

伊藤 隼己(全国大学生協連執行役員/全国学生委員)

藤江 正俊(全国大学生協連理事会室)

- 参加規模

-

7会員生協・5ブロック19名(うちブロック参加者7名)、

ツアー事務局(大学生協連)5名、運営協力(東北ブロック事務局)5名、語り部4名

合計33名

※公立はこだて未来大生協(1)、愛知県公立大生協(1)、愛知教育大生協(3)、日本福祉大生協(3)、 岐阜大生協(1)、同志社生協(1)、奈良県立大生協(2)

開催目的

ふくしまは、地震・津波・原子力災害・風評被害という複合災害を経験していますが、これは世界で唯一の事例です。普段の生活で、東日本大震災やそれによって生じている課題を思い出すことが少なくなっていませんでしょうか。ふくしまで起こったことは今もこの先も向き合わなければならない日本社会の大きな課題だということを若い世代を中心に拡めていくことが、ふくしまを含む様々な被災地の復旧・復興につながります。

今回の「『ふくしま』スタディツアー2024」は、ふくしまに関わる様々な方の想いを知ることで、ふくしまを含む「様々な被災地の復旧・復興」や「減災・防災」の意義について考え、自分事として行動につなげてもらうことを目的として開催しました。

2日間の行程

<9月11日(水) 1日目>

| 時間 | 場所 | 内容 |

|---|---|---|

| 12:00 | 福島駅 | 集合・受付 |

| 13:45 | 東日本大震災 原子力災害伝承館 | 施設見学 |

| 15:50 | とみおかアーカイブ・ミュージアム | 施設見学 |

| 16:50 | バス移動 | 移動しながら町の様子を見学 |

| 17:10 | ほっと大熊 | 会議室にて感想交流・宿泊 |

<9月12日(木) 2日目>

| 時間 | 場所 | 内容 |

|---|---|---|

| 9:00 | linkる大熊・ほっと大熊 | 会議室にて感想交流・宿泊 |

| 10:30 | 震災遺構 浪江町立請戸小学校 | 施設見学 |

| 11:30 | 道の駅 なみえ | 昼休憩 |

| 12:20 | やすらぎの宿 双葉の杜 | 語り部との対話・感想交流 |

| 16:00 | 福島駅 | 解散 |

事前学習会 8/6(水)

ツアーに先立ち、参加者が学んでおくべきこととして、東日本大震災の振り返りを行い、そしてツアー当日に特に学びを深めたい「私のテーマ」を設定し、交流を行いました。

- 東日本大震災について事前に学ぶことができた。当日、学びたいコトを考えることができた。他な参加者が参加したきっかけなどを交流することができた。(公立はこだて未来大学生協2年)

- 今回は施設見学と語り部さんのお話の両面から学べるということで、震災で「得たもの」についてをそこから探っていくと共に、震災を単なる「悲しい出来事」で終わらせないために、大学に持ち帰って誰かに紹介できるくらい記憶にも記憶にも残そうと思います。(同志社生協1年生)

ツアー当日の学びの様子 9/11(水)~12(木)

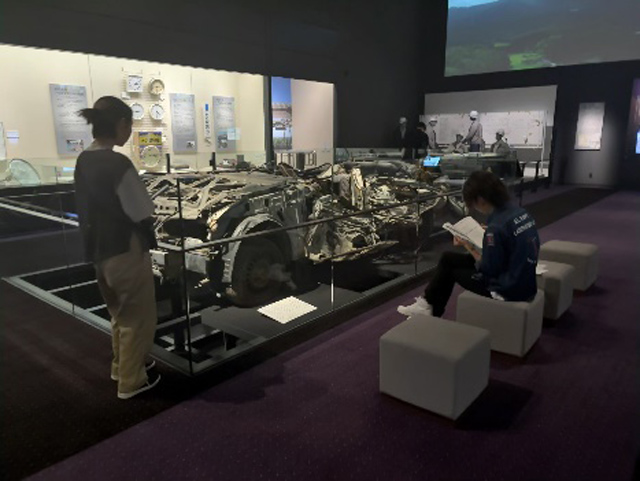

【施設見学】 東日本大震災・原子力災害伝承館

地震発生から原発事故以前・直後から現在までの様子を見ることができる展示でした。

館内語り部講話では、被災の当事者の方に当時やいまの気持ちを語っていただきました。

- 原子力発電所に対して住民が想像以上に好意的であり、子供たちの施設見学の感想文にも、リスクが一切語られておらず雇用の増加など明るい面ばかりが語られており、原子力発電所に対する教育の仕方の恐ろしさを感じた。ただ、双葉群の人口の推移(減少中からのV字回復)などを見るにリスクはもちろんあるものの、利点も存在し、すべてを知っている上で判断や対策を行うとべきと思った。(愛知教育大学生協 2年)

- その場で地震を体験した人は、テレビなどからの情報を得ることができず、また恐怖による混乱も相まって、客観的な判断と、それによる避難が困難であるということを学んだ。(岐阜大学生協 2年)

- 交通整備が進むだけでは人は戻らないことを学びそれが強く印象に残っています。当時のコミュニティが完全に消えてしまっていることや文化が途絶えたことが理由の一つですが、それらが復興に密接に関わっていることに驚きでした。(日本福祉大学生協 2年)

【施設見学】 とみおかアーカイブ・ミュージアム

東日本大震災による富岡町の生活変化について見学しました。

- この館が建てられた経緯がパネルにて展示されていた。そこで、被災したのは人などの生物だけではなく、文書や民俗・考古、標本などの資料も含まれているということを実感した。より慎重に扱う必要のある資料を、大学生が積極的にボランティアで資料化を教授と行っていったという事実はとてもすごいこと、尊敬することだと思う。(関西北陸ブロック学生事務局)

- 津波で流されたパトカーが1番印象に残った。そこに41歳と24歳の男性警察官が乗っていたという解説を読んだ時、正直胸が苦しくなった。その2人の御家族はどんな思いでその事実を受け入れたのだろうなどと、様々なことを想像するとつらかった。自分の家族がそのような目に遭うことも十分考えられるから、自分事として捉えられた展示だった。(奈良県立大学生協 2年)

語り部講話

ツアー1日目夜:「浪江まち物語つたえ隊」代表

ツアー2日目昼:

- 一般社団法人「一般社団法人 葛力創造舎」代表理事

- 山形大学生協職員(震災当時、仙台在住・大学生)

- 東北ブロック学生事務局2名(震災当時、福島在住)

それぞれ、ご自身が体験したことや感じたこと、今につながる考えや取り組んでいることについてお話いただきました。

- 飼っていたネコが戻ってきた話が印象的だった。ネコを見つけられたのは本当に偶然の連続で、そのような話を聞いたことで、震災は人間だけでなく、動物も深い傷を負ったということを実感できた。(奈良県立大学生協 2年)

- 復興や物事をやり遂げるには、意志の強さが重要であるとおっしゃっていましたが、彼の話を聞いていると、言葉の節々に強い感情が乗っており、これが意志の強さかと強く感じることができました。この人のように意志を強く持って活動を行っていきたいと強く思いました。(愛知教育大学生協 2年)

- 「ボランティアにもっと参加できたかもしれない」ことを後悔しているというのが印象深い。赤の他人に沢山助けてもらったことへの感謝から「自分ももっと助けたかった」ことは、私の胸に深く刺さるものがある。(愛知教育大学生協 2年)

- 避難所で過ごした、とか、もっとつらい思いをした人がいるとか、あったとしても、だからと言って、大変じゃなかったつらいわけじゃないということではなくて、親戚の家で過ごせたり、自宅で過ごせていても、食べ物がなかったり水がなかったり、数か月、何年間も日常生活に支障が出ていたりと、それぞれで大変なことはあると思った。(公立はこだて未来大学生協 2年)

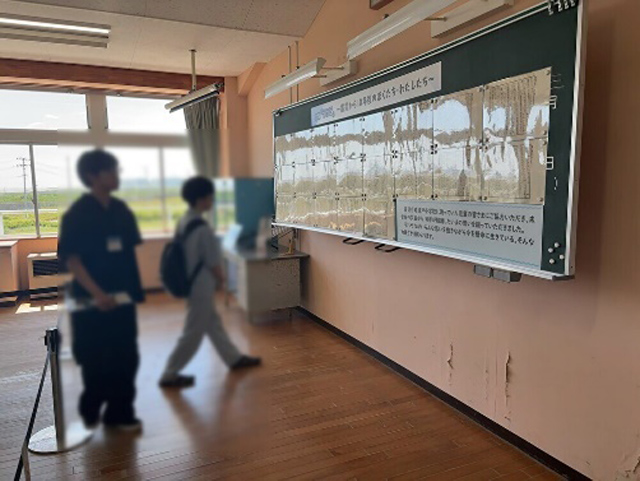

【施設見学】請戸小学校

津波で流されてしまった教室の様子や、当時現地に住んでいた人が請戸小学校の黒板に書いたメッセージを見学しました。

請戸地区で生活していた人々が、どのような暮らしをしていたのか。また、津波によってその生活がどのように一変したのかを学びました。

- 現実なんだろうけど、全く実感のわかないところから、少しずつ、リアルが伝わってきて、その当時の子どもたちや先生の気持ちを考えると非常に感慨深いなと思ったことが印象的です。(中国・四国ブロック 院生委員)

- 展示室内にあった、避難者の声が印象に残りました。地元に帰りたくとも帰れないという気持ちは、震災当時に避難していた自分の気持ちとも重なる部分がありました。また、応援メッセージが大量に書かれた黒板も印象に残っています。(東北ブロック学生事務局)

- 以前から存在を知っており、行ってみたかった場所のひとつです。惨状そのものもショックでしたが、その中に時折見える「小学校の生活感」になんとも言えない気持ちになりました。階段に貼ってある掲示物やロッカーは正しく小学校そのものなのに、どれもあの有様。先程も述べたように、生活感が非常に生々しく、現実味がありました。(同志社生協 1年)

事後交流会 9/25(水)

ツアー参加者で改めて集まり、当日の振り返りや、学びをどのように周りに伝え行動していくか交流しました。

参加者より:全体を通しての感想、今後の行動について

まずは、自大学の学生委員に持ち帰って、如何にして今回を伝えていくかというところが課題である。そして、ゆくゆくはその体験を活動や企画にも反映させていき、学生委員が目指す平和という面での活動につなげていきたい。

(愛知教育大学生協 2年)

被災者と震災について知らない人の架け橋になれる活動をしたい。日本の災害は東日本大震災だけではないので、国をも超えた様々な震災について調べてみたい。

(岐阜大学生協 2年)

これで学びの終了だとは思っていません。この2日間貴重なお話や資料を拝見しましたが、例えばまだ宮城県には行けていません。原発の跡地もそうです。自分の今後の行動は、やはり「もう一度東日本を訪れる」ことにあると思います。それでもなかなか機会も時間も限られていると思いますので、実家でもできる学びを深められたらなと思います。今は書籍やネット、動画などツールは様々なので、活用したいです。

(同志社生協 1年)

生協学生委員として、「平和と安全」というテーマを周りに広めることの大切さを学びました。今回のツアーのように教えられるのだけではなく、自身が教える立場になるようなイベントに参加したいと思いました。

(日本福祉大学生協 2年)

ツアー後の動き

同志社生協

- 同志社生協の合宿で参加報告と協議が行われました。

- 受け手の恐怖を煽るのではなく、震災のさらにその先に注目してもらえるように伝え方にこだわって報告が行われました。

- 報告を踏まえた旅行サービス関係職員からは「旅行部門で、福島県の旅行のパッケージ化ができないか」といった意見も出ました。

日本福祉大生協

- 学生委員会内で参加報告と今後の取り組みについての協議が行われました。

- 今後の取り組みとして、学びを組合員に向けてクイズ形式で紹介する宣伝物の作成、組合員が書き込める避難マップの作成などを検討しています。