「Campus Life」vol.78

CONTENTS

- Close up Data

最近の注目データ発揮される学生たちのレジリエンス

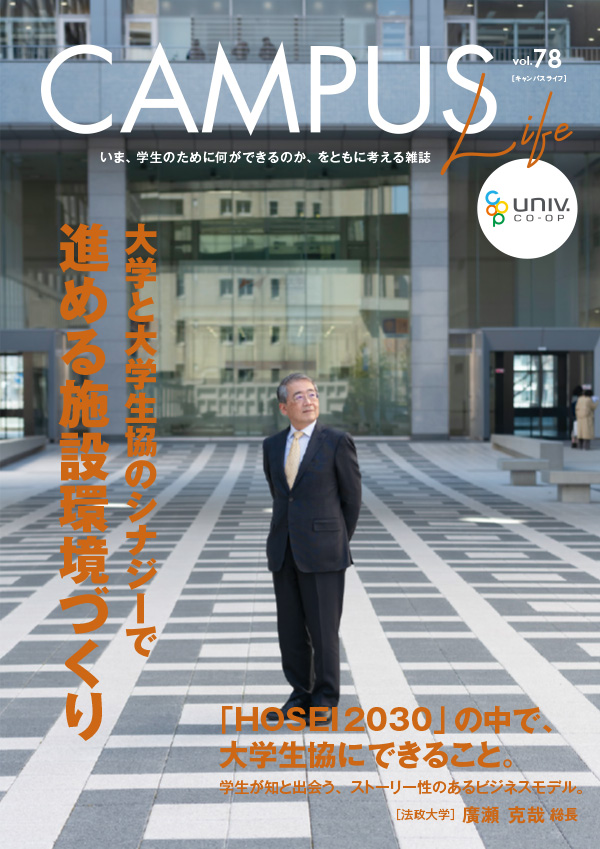

- Leader's Voice [法政大学]廣瀬 克哉 総長「HOSEI 2030」の中で、大学生協にできること。

学生が知と出会う、ストーリー性のあるビジネスモデル。

- キャンパス、再構築。 長期ビジョン「HOSEI2030」の重要課題の一つと、法政大学はいかに向き合っていくか。

- Campus Life Symposium

学生のこころとからだを支える 合理的配慮、そして、建設的対話。~法政大学の学生支援の今を考える~

- CL TOPICS/法政大学生に聞く、好きなところ&楽しいところ。

ポストコロナ、他者とのつながり形成途上

武川 正吾 会長理事

(明治学院大学教授 / 東京大学名誉教授)

2023年秋に実施した『学生生活実態調査』の結果がまとまった。全国大学生協連が年1回実施し、今回で第59回となる。地域・設置形態・規模などによって調整して得た、 9873名分の集計結果を連合会のホームページに公開してある。ぜひ訪問してみてほしい。

コロナ禍を脱した現在、誰しも気になるのは、コロナ禍前後の4年間の学生生活の変化だと思う。当然のことながら「学生生活が充実している」と感じる学生の割合はコロナ禍が始まった当初にくらべて増えた。特筆すべきは緊急事態宣言下に入学した「悲劇の学年」(今年3月の卒業生)の充実感の変化である。20年当時は57%に過ぎなかったのが、23年には88%にまで「学生生活が充実している」と感じるようになったのである。ようやく本来の学生生活に戻ったと考えたいところである。

1週間の平均登校日数についても同様である。23年の登校日数が4.1日にまで増え、これはコロナ禍前の4.4日(19年)に匹敵する。オンライン授業が大半を占めた20年、21年の登校日数が2.0日、2.8日であったことを踏まえると、2024年は「もはやコロナ禍ではない」と宣言してもよさそうである。

ところがそう単純に喜べない事実も見つかった。登校日数は回復しているものの、登校日のキャンパス滞在時間が必ずしも回復していなかった。9時間以上キャンパスに滞在する学生の割合は19年の26.1%から23年は21.3%に減り、反対に4時間未満の学生が11.0%から15.8%へと増えた。授業に出席して課外活動なしにキャンパスを離れる学生の姿が思い浮かぶ。

この点は大学生協の供給高が急速に回復したものの、完全にはコロナ禍前の水準に達していない事実とも符合する。そして自由回答欄は「コロナ禍で友人を作るのが難しかった」「人と知り合う機会がない」「1年生から2年生は友達が全然できなかった」といった感想が続く。充実したキャンパスライフには他者とのつながりが不可欠である。大学生協も学生委員を中心に、そうした絆再建の一助となりたい。

全国大学生活協同組合連合会 武川 正吾 会長理事(明治学院大学教授 / 東京大学名誉教授)

「Campus Life vol.78 大学と大学生協のシナジーで進める施設環境づくり」に寄せて

全国学生委員会(2024年度)

久野 耕大

(埼玉大学卒)

今回の特集では「大学と大学生協のシナジーで進める施設環境づくり」がテーマですが、中でも、本誌9ページにおいて述べられている「学生にはどこまでが大学で、どこまでが大学生協かなんて、そんなことは全然意識してもらわなくていいんです。それよりも大切なのは、大学と大学生協さんが、常にフィフティー・フィフティーで意見を交わせられること」という言葉がとても印象に残っています。

オンライン形態の講義が増えたり、学生のキャンパス滞在時間が減少したりと、学生の日常はコロナ禍を経て大きく変化しています。学生の「居場所」に対するニーズの変化に、大学や大学生協は十分に対応できていないのでしょうか? いや、これまで需要があった居場所が必要とされなくなった分、新しく必要とされるようになった居場所があるはずです。そのような変化に順応し、学生が快適なキャンパスライフを送ることができるようになるには、法政大学のような施設環境を再構築するための長期的なビジョン、そのビジョンを実現するための (大学と大学生協の)恒久的な信頼関係は欠かせません。

大学と大学生協でこれからも築き続けていきましょう!

学生一人ひとりに「この大学でよかった」と思ってもらえるようなキャンパスを目指して。

全国大学生協連 全国学生委員会(2024年度)久野 耕大(埼玉大学卒)