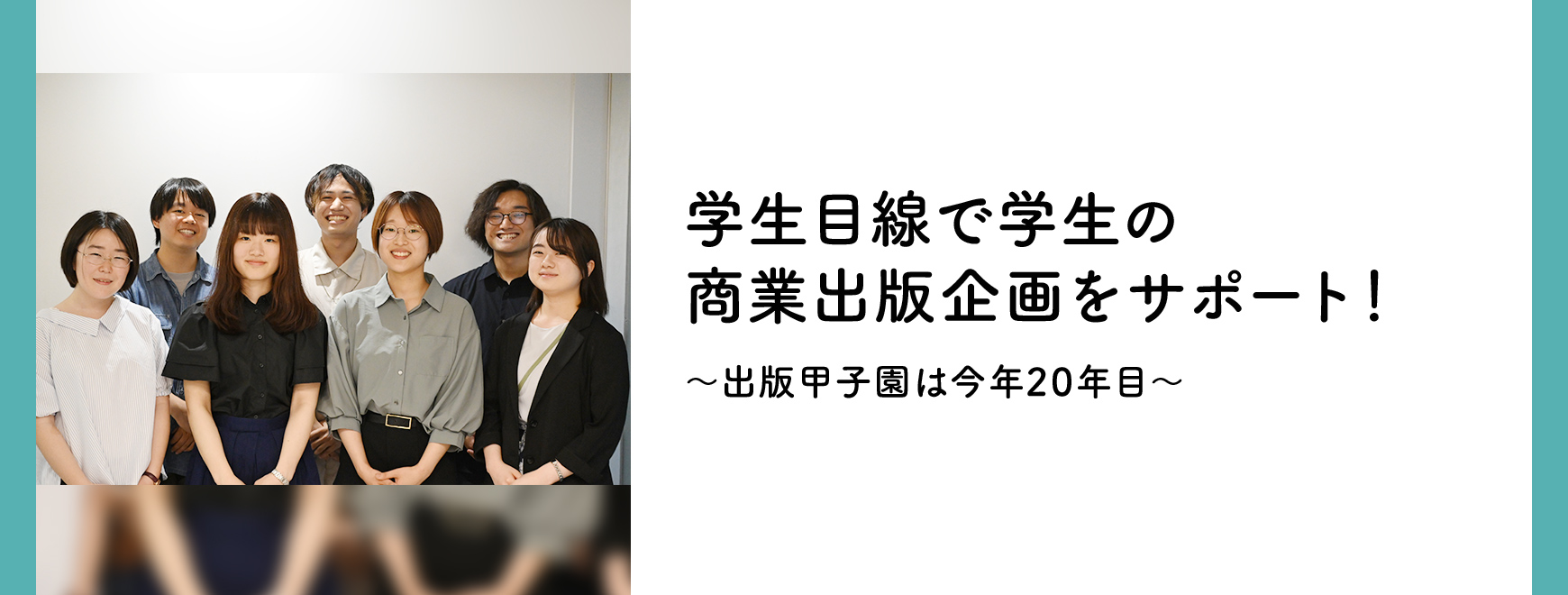

参加者

出版甲子園実行委員会

東京大学文科三類

原田 優花

出版甲子園実行委員会

早稲田大学文化構想学部

有馬 遥香

出版甲子園実行委員会

早稲田大学文化構想学部

藤井 さくら

全国大学生協連

学生委員会

髙須 啓太

全国大学生協連

全国学生委員会 副委員長

中野 駿

全国大学生協連

学生委員会

伊藤 隼己

全国大学生協連

学生委員会

寺山 有美

(以下、敬称を省略させていただきます)

編集者と企画者をつなぎます

出版甲子園実行委員会ではどのような活動をされていますか。

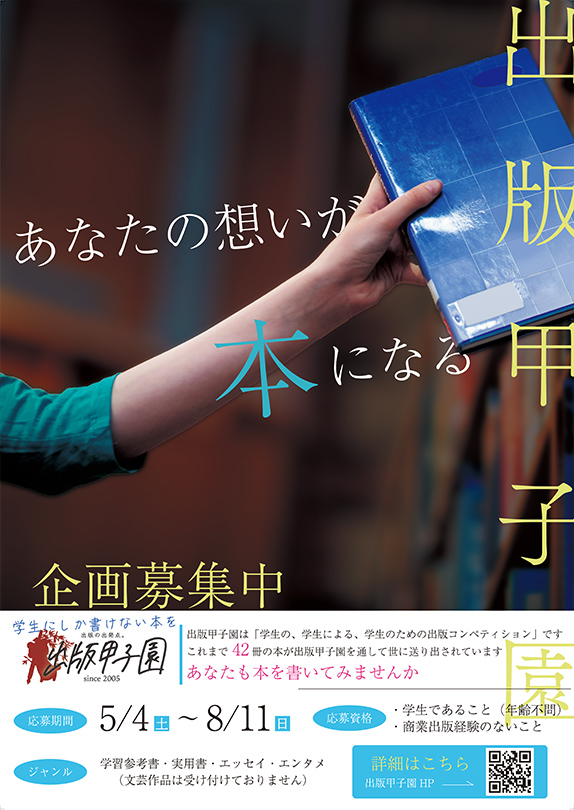

私たちは、学生(年齢問わず)の出版を支援するための活動をしています。出版甲子園は毎年全国の学生さんから本にしたい企画を募集しています。応募していただいた企画を三次までの審査を経て数点に絞り込み、決勝大会でその企画者さんが出版編集者の前でプレゼンします。編集者から企画者さんへオファーしていただくつなぎのところまでを私たちが担当します。2024年も、企画募集中です。

※企画募集は8月11日まで

第20回出版甲子園募集要項

https://spk.picaso.jp/application/guidelines/

普段集まる時には、皆さんどのようなことをしていますか。

基本的には一年を通して出版甲子園の決勝大会に向けて活動していくことになるのですが、集まるタイミングでやることは毎回変わります。企画募集のための宣伝の準備、8月以降は決勝大会に向けての話し合いやその宣伝の準備など。基本的には隔週のZoom会議で、実際に集まる時には手を動かす作業が優先的になります。

普段は何人くらいが集まって活動しているのですか。

今年は新入生も入れて平均30人弱くらいが集まります。私たちは早稲田大学生を中心にしたインカレサークルで、10くらいの大学から学生が参加しています。都内だけでなく千葉や神奈川の大学の人もいますね。

合宿の風景

合宿の風景

宣伝物の発送作業

宣伝物の発送作業

サークルの決め手は「出版」が8、9割

皆さんはどのようなきっかけがあって出版甲子園実行委員会で活動したいと思われたのですか。

もともと本と読書が好きだったので大学では本に関わるサークルに入りたいと思っていたところ、早稲田の公認サークルガイドで学生の出版を支援できるサークルがあることを知りました。このサークルでないとできない活動ですし、人に話す時にも特殊性がありますし、楽しそうなサークルだなと思って入りました。

私も小さい頃から読書が好きで、高校に入った頃には将来出版業界で働きたいと思っていました。私は東大生向けのサークル紹介サイトを見ていた時に「出版甲子園」という名前を見つけて。もともと本に関わるサークルに入ろうかなと考えていたので、「出版」というワードにビビッときて、即決で入りました。

私も小さい頃から本が好きで、小学六年生のころから編集者になりたいとずっと思っていました。大学のサークルでもやっぱり将来に役立つことがしたいなと。早稲田には『マイルストーン』という情報誌があって、そこで出版甲子園の説明を読んで「このサークルしかない」と思って入りました。

他の方はどういう動機で入る方が多いのでしょうか。

8、 9割は出版業界に興味があるという感じですが、ほかには読書好き漫画好き、たまにデザインに興味があるという人もいて、ビラとかポスターのデザインをいつも引き受けてくれています。出版甲子園の決勝大会の運営に興味を持って入ってくる人もいますね。

皆さんはわりと即決で出版甲子園実行委員会に入られたようですが、そのときの決め手は何でしたか。

早稲田の公認サークルには出版に関する選択肢があまりなくて。フリーペーパーを発行するサークルはあっても書籍を出版するサークルは本当にないので、その意味で出版甲子園はオリジナリティがありました。それで、「出版に関するサークルだったらここかな」という感じで選びました。

「日本で唯一商業出版を支援することができるサークル」というのが私たちの「売り」ですが、私はその売り文句に惹かれて入りました(笑)。

私は、新歓に足を運んだときにサークルの活動内容や雰囲気が非常に良かったというところもあります。高校まで周囲に読書の話をできる人があまりいなかったので、新歓で出会った子がみんな読書好きで本の話が自由にできるのもいいなと思いました。それから、本に関わるサークルって「小説を書く」「読書会を開く」という活動が多いのですが、出版甲子園実行委員会は本好きが集まっているけど活動内容はみんなで本読むことではありません。そういったところも決め手になったと思います。私はひとり気ままに本を読みたいので。

いろんな魅力があるのですね。

企画者と二人三脚で

誰かの出版をサポートするというのは独特な活動ですが、活動を通してどんなところに魅力を感じますか。

応募してくださった企画を一通り見ていくと、様々な専門分野の方とか珍しい経験をしてきた方がいろいろいらっしゃいます。普段はお話しする機会がない分野の方々の企画書を読めるのは面白いところです。

今年出版甲子園は20回目の開催になりますが、私たちにはこれまでに積み重ねてきた出版サポートの実績があります。一般の学生ですと出版社に直接アピールできる機会が少ないので、出版編集者と関わりを持つ私たちの団体を介していただくことで皆さんの企画を世に発表する機会をサポートできるのは、とても光栄なことです。

応募者は小学生から大学院生まで幅広くいらっしゃいますが、同じ学生の目線で一緒に企画を練ることができるというところも魅力のひとつではないかと思います。また、営利目的ではないので――もちろんその企画が売れるかどうかは大事なアピールポイントにはなりますが――利益度外視で純粋に企画を応援できるという立場として私たちが学生であることは、意味があるのかなと思います。

皆さんそれぞれ印象に残っている企画はありますか。

出版甲子園には担当者制度というものがあって、二次審査以降は企画者さんとメンバー(2名?)が二人三脚で企画をブラッシュアップしていきます。私は昨年度、大学院生を担当しました。結構専門的な内容で最初は専門用語が多かったので、「この表現はかみ砕いた方がいいのでは?」「イラストを使ってみては?」など色々お話をさせていただきながら一緒に企画を練り上げました。その企画が三位に選ばれたときはすごく嬉しかったですね。出版甲子園の他の業務と並行作業でとても忙しかったけれど、頑張って一緒に走ってきてよかったなと思います。それは今でもモチベーションになっています。

私も企画者さんを一人担当しました。オタク的な要素と日本美術を結びつけるという企画でしたが、三次審査まで進んでそこで落ちてしまって。個人的に好きな企画だったのでとても残念でしたが、その後出版社から声をかけていただけて、私が「いいな」と思った企画をほかの人も面白いと思ってくださったことがすごく嬉しかったです。

私が担当した企画は、学生団体を運営するためのマニュアルみたいな本でした。出版甲子園実行委員会も学生団体なので一緒に企画を考えていく段階では耳が痛くなることも結構ありましたが、学生団体の企画を同じ学生の私たちが一緒に練っていくという構図は出版甲子園でしかできないことだと思いますし、このサークルで活動する意義を実感したところでもありました。この企画は出版できずに終わってしまいましたが、企画者のお二人と打ち合わせを通して色々お話しできたのは大変有意義で、個人的にも心に残る企画になりました。

本当に、出版社の編集担当者のようですね。募集要項を見ると難しそうだなと思いましたが、企画を一緒に練りながらどんどん形にしていって、もしそれが叶わなかったとしても、それは相互にとても良い経験になりますね。

出版甲子園を経て実際に本になったものは多くの人に読んでほしいという思いがあると思いますが、そのような推すポイントはどんなところですか。

学生が書いた本ですでに出版されているものを見てみると、やはり小説が多いんですね。小説には新人賞がたくさん用意されているので受賞すれば出版までの道がありますが、実用書はそういう応募先や出版までの道筋がなかなかありません。ですから、「実用書」で、且つ「学生が書く」というところも大きなアピールポイントになると思います。また、昨年の出版甲子園への応募数は80企画ほどありましたが、そこから実際に出版までこぎ着けるのは毎年3~4企画程度です。数カ月間ずっと企画者さんと一緒に企画を練っていく中で純粋に「面白い」と感じたところは、皆さんにアピールしていきたいとは思っています。

実は昨年、自分も出版甲子園のポスターを見て応募しました。一次で落ちてしまいましたが、自分の書いた企画書に対してフィードバックしてもらえるところが面白いなと思いました。そのフィードバックする作業を、皆さんはどのような気持ちでされているのでしょうか。差し支えなければ、審査の流れなどもお話しいただけるとありがたいです。

応募していただいた企画をまず全員がそれぞれ審査して、その後みんなの意見を集め、話し合って、それぞれの企画者さんにフィードバックをまとめてお戻ししています。どの企画もやはりいいところはあるのでそこも見つつ、「変えたらもっと良くなる」ポイントもお伝えします。学生だったら何回でもチャレンジができるので、今年選考に落ちてしまっても次回に生かして、また応募してもらえたらいいなという気持ちを込めています。

この審査は一次、二次、三次とあって、毎回審査基準を意識しながら見ていくのですが、審査する際には「SNSではなく書籍で出す意義はあるのか」という点も考えますね。中にはユーチューブの企画でもよさそうな内容のものもありますし、なにより商業出版はいろんな人が関わって費用もかかりますので、そこはしっかり見るようにしています。

私たちにはあまりない視点でした。本として読んでもらうためには、たしかにその視点も必要ですね。

学生企画だからこそ面白い

出版甲子園では実用書の応募が多いと思いますが、私には読んだことがないジャンルなので、実用書の魅力を教えていただきたいです。

私はこのサークルに入るまで実用書をほとんど読んだことがありませんでしたが、出版甲子園から過去に出された本や企画を担当するにあたって類書の実用書を読むことがあります。やはりネットと違い、本は出版されている時点である程度信憑性は担保されていて、そして純粋に読み物として面白く仕上がっているんですね。また、出版甲子園ではエッセイも出しています。学生時代に経験したことを学生のうちに書いているというところでは大人の方が書いた文章にはない新鮮さがあるので、面白いのではないかと思います。

私も実用書は団体に入るまで読んだことがなくて、それこそ不動産の本を少し読んだことがある程度でした。実用書というと資格書や就活本もありますよね。就活本ですと、ネットは一回見て終わりということが多いと思うんですけど――ブックマークをして何度も見返す方も、中にはいらっしゃるかもしれませんが――一冊頼りになる本を手元に置いておけば、この先、進む道に迷った時に何度でもそれを開けるので、すごく魅力なのかなと思います。

企画を担当するにあたって類書を読まれているということでしたが、出版甲子園の企画だからこそ感じる魅力はどのようなことですか。

学生団体についての「リーダー論」 を扱った企画を担当した時に類書を探したのですが、やはり学生団体にスポットを当てた本はなかなかなかないですね。逆を言うと、学生団体のリーダーに向けた本は購買層がかなり狭いので、商業出版的に難しいという側面もありますが、学生が書くことで世間一般の大人では得られない視点もあります。過去にその学生団体にいた人たちが今の学生団体の人に向けて書くことはできると思うんですけど、現在進行形で活動している人たちの視点で学生に向けて書くというのは出版甲子園の企画にしかできないのでは、と担当しているときに感じていました。

出版甲子園では学生が必要としている企画がわりと多いように感じます。実用書に絞ると、語学検定とか就活とか。実用書以外ですと、それこそエッセイは本当に学生目線で書くので、学生と感性が近いものが多いのではないかと思います。

あと、学生が書く文章って、大人が書くようなかしこまった文章ではなくて最初は荒削りなんです。その荒削りの段階から私たちは触れるので、その文章がどんどん変化して輝いていく姿を近くで見られるのは魅力だと思いますね。

逆に「荒削りなものを多少残しましょう」みたいな提案もしたりするのですか。

私の担当ではありませんでしたが、小学生の企画で小学生らしい表現だとか、キャラクター性を残したまま審査を通過していった結果、決勝大会で一位になりました。ですから、本当にそういう部分が学生ならでは、の魅力かなと思います

普段大学生協内でも学生が組合員の学生に向けてできることをいろいろ考えているので、ほかの学生団体でも同じように感じられているということがわかって、すごく親近感をおぼえました。

読書の魅力とは……

皆さんはとても本が好きな方ばかりだと思いますが、本や読書の魅力とは何でしょうか。

私はずっと活字が好きで、それこそ調味料の裏にある説明文や母の部屋にある育児書を読んでいるような子どもでした。それを見た母親が「読むなら普通の本を読みなさい」と図書館で本を借りてきてくれて、その本を読んでから読書が好きになりました。

本を開くと自分が体験できないような世界が広がっていて、その世界に触れることで、まるで自分も同じ体験をしているかのような気持ちになれたりしますよね。一度きりの人生ですからそこに書かれているすべての生き方はできないけれど、そうやって人生の幅が広がるのが本の魅力だと思います。

祖父が本を集めるのが好きな人で、毎月2冊の絵本が届くサービスに登録してくれ、その届いた絵本を母が読み聞かせしてくれて、それで私も本が好きになりました。最近改めて感じた本の良いところは、読書をしているときに完全に一人になれるところです。たとえばスマートフォンでゲームをしていれば他の通知がくるのは完全に避けられないですし、ユーチューブなどの動画を観ていても、自分が観るコンテンツ以外のものが目に入ってしまったりして、なかなか一つのことに集中できる時間ってないんですよね。でも読書をしている時だけは本以外のものは全然目に入らないし、完全にその世界に入れます。そこがすごくいいところだなと思います。

私は母が本を読む人だったので、自然と私も読むようになりました。小三ぐらいからはファンタジーを読むようになり、それからずっとファンタジー小説が大好きです。特に長編のファンタジー小説はその世界観にどっぷり浸かれて魅力的です。読み終わってから数日間はその小説に心を囚われるような感覚があって、それが病みつきになりファンタジーばかり読んでいます。物語という意味では漫画も一緒なんですけどね。

いま大学生協では読書推進の一環で「読書マラソン」という取り組みを展開しています。皆さんが普段、自分の読書体験をほかの人に伝えるときにされていることがあれば教えてください。

私たちは普段スラック(Slack)で会話しているのですが、本の貸し借りをするチャンネルと自分の読んだ本を紹介するチャンネルがあります。作品の良かったところとか印象に残ったシーン、疑問に思ったところなどを話したりしています。みんなと話すことで読む本の幅も広がったし、新しい作家さんの作品にも出会えたりして、出版甲子園実行委員会に入ってからは本の輪が広がりました。

いま、出版甲子園実行委員会では東京都内の学校に配るフリーペーパーを作成しています。その中にメンバーがおすすめの本を1冊ずつ紹介するコーナーがあるんですけれども、それぞれの好みも伝わってきますし、熱量もあって、メンバーから見てもとても面白い内容になっているのではないかなと思います。

このほかに、学生団体の記事を載せてくれる媒体があって、そこに団体員が一人一冊布教したい本を選んで紹介記事を書いています。出版甲子園の理念の一つに読書の魅力を広く伝えるというところもあるので、多くの人に本の良さを知ってもらえるよういろいろ活動をしています。

読書を通じてみんなとコミュニケーションを図ったり、読書体験を交流できたりするのは本の魅力だなと感じました。それを楽しまれているのですね。

読書のハードルを下げてみよう

皆さんは読書好きな方々ですが、自分のように小学校の時は本を読んでいたけど中学・高校・大学と進むうちに忙しくて本は読まなくなってしまった人も多いのではないかと思います。そういう人たちに、どのように読書の魅力を伝えたいですか。

私もどちらかというと大学に入ってから読書量が減ってしまったのですが、「読書したい時に読む本は何でもいい」ということをもっと知ってもらえたらいいのかなと思います。私はホラーが好きで、小野不由美さんとか宮部みゆきさんのホラー作品を好んで読みます。読書とホラーってあんまり結びつかないですし、読書といえば川端康成といった文豪の作品とか社会派の小説がいいと思われるかもしれませんが、自分が好きなジャンルで好きなものを読んで「読書ってこうだったな」と思い出すところがまず大事なのではないかと思います。

あとは、短編集とまでは言わなくても、短い間隔で区切りが入る小説などを「今日はこの章を読もう」、「5分、10分あれば読める」という感じで読んでいって、ちょっとでいいから本を読む、本を開こうという気持ちになることが大事なのではないかと思います。「ちょっとずつ読書」を提案していければいいのかな。少しずつその物語に夢中になってきたら、一気に読めるようになるかもしれません。

読書って「硬い趣味」というイメージ、「読書好き」と言うと「偉いね」と言われる印象があるのですが、私は娯楽の一つだと思っています。確かに近代文学とかを読むとなると少し難しいところもありますが、いろんなジャンルの作品があるので、もう少し気楽な趣味として構えて漫画とかアニメとか映画、ドラマとそれほど変わらない娯楽の一つとして捉えられれば、ハードルも下がるのではないかなと思います。

本を読まなくなるにつれて、小学校の時に純粋に楽しく本を読んでいた頃の気持ちを忘れてしまっているのかもしれませんね。「その頃の気持ちを思い出して気軽に読もう」と、自分にも他の人にも伝えられたらいいなと思いました。

藤井さんはホラー好きとおっしゃっていましたが、原田さんと有馬さんはどんなジャンルの作品がお好きですか。

私はファンタジーが好きです。特に「和風ファンタジー」というジャンルで、荻原規子さんや阿部智里さんの作品が好きなんですけど、大学に入ってからは村上春樹作品にもドはまりして、読書量がますます増えました。

村上春樹さんはたくさん本を出していますもんね。

不思議な世界観の話が好きですね。

私はジャンル読みも作家読みもしなくて、図書館に通いつめていたときは気になるタイトルを端から順に読んでいました。ホラーだけはちょっと苦手なので、それ以外のジャンルで気になるタイトルとか本の表紙を見て「いいな」と感じた本を選んで読んでいたのですが、ここ最近は凪良ゆうさんにハマっています。人生で初めて作家読みをしました。

いろんなきっかけがあるのですね。

最後に、この記事を読んでくださっている主に大学生や、大学生協の読書の取り組みに関心のある方に伝えたいことがありましたら、メッセージをお願いします。

読書は一生の財産ですし、読むだけではなくて書く側にとっても経験はすべて財産になりますので、電車の行き帰りとかに時間を作ってちょっとずつ本を読んだりして、いろんな人に読書を好きになってもらえたらいいなと思います。出版甲子園では8月11日まで企画を募集しておりますので良かったら応募していいただけると嬉しいです。

今回読書についての経験をお話しさせていただいて、やはり読書の魅力を再認識できましたし、本を読むことでしか得られない感覚とか楽しさもあるということを思い出すことができました。ありがとうございました。

出版甲子園の企画募集が終わると、次は12月16日に決勝大会が開催されます。今回はゲストに作家の三浦しをんさんをお迎えします。前半は企画者さんによるプレゼン・審査、後半には三浦しをんさんによるトークショーという形で読書や執筆についていろいろお話をお聞きします。エッセイストとか小説家希望の方にはすごくいい機会になるのではないかと思いますし、入場無料なのでぜひ来ていただきたいです。よろしくお願いします。

大学生になると娯楽の幅が広がるので、その中で読書の存在感って薄れてしまうと思うのですが、私自身はやはり読書っていろんな世界観に触れたりとか、色んな経験ができたりするので、隙間時間にまたちょっと読書の楽しさを思い出してもらえるといいのではないでしょうか。

また、出版甲子園で実際に書籍を出版した方からも「本を出すという経験はその後の人生の最初の一歩になる」というお話も結構いただくので、将来本を出版したい方はもちろん、そうじゃない方も一つの経験としてぜひ気楽な気持ちで出版甲子園に企画を応募してください。決勝大会も観に来てもらえると、非常にうれしいです。

出版への熱意と読書の魅力がこの1時間で伝わってきました。貴重なインタビューをさせていただきありがとうございました。

2024年6月16日 早稲田大学戸山キャンパスにて