読書マラソンエントリー者の「読書に関する意識調査」結果

調査の概要と目的

2024年11月26日時点での読書マラソンエントリー者1070名に対して、「読書に関する意識調査」をWEBアンケート方式で実施し、310名(回収率29%)より回答を得ました。

調査目的は読書マラソンエントリー者の1か月の読書冊数や1日の平均読書時間を調べ他の読書に関する調査との比較によって特徴点を調べることや、小中学校段階での読書推進教育の影響の有無を調査すること、その他読書に関する意識や実態を調査することでした。

以下、概要を報告します。

調査名

読書マラソンエントリー者の読書に関する意識調査

調査期間

2024年11月26日~2024年12月7日

調査対象

調査対象 2024年11月26日時点での読書マラソンエントリー者1070名

| 回答数 | 310 | 回収率 | 29% |

|---|---|---|---|

| 方法 | WEBアンケート | ||

| 学年 | 1年 | 120 | 39% |

| 2年 | 56 | 18% | |

| 3年 | 52 | 17% | |

| 4年 | 48 | 15% | |

| 5年以上 | 2 | 1% | |

| 大学院 | 32 | 10% | |

| 合計 | 310 | ||

読書マラソンエントリー者の読書に関する意識調査からは、全体として次のことが言えます。

- 読書マラソンエントリー者は、1か月の読書冊数が1~4冊程度、1日の読書時間は1分~1時間未満程度を確実におこなっています

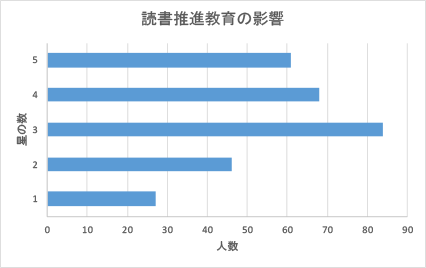

- 小中学校時代に読書推進教育(朝読など)をほとんどの方が受けており、自分の読書習慣形成に肯定的な影響があると思っています

- 読書の目的は「楽しみ・癒し」が中心であるが、「教養・成長」や「勉強・学習」を目的とするものも少なくはありません

- コメントの記述からはアンケートによる数量的評価ではわからない多様な読書の目的や態度が浮かび上がっています

- 読書冊数との相関関係はより慎重に分析すべきだが、読書冊数が多いほどコメントの内容がより深くより多様になっているという傾向があります

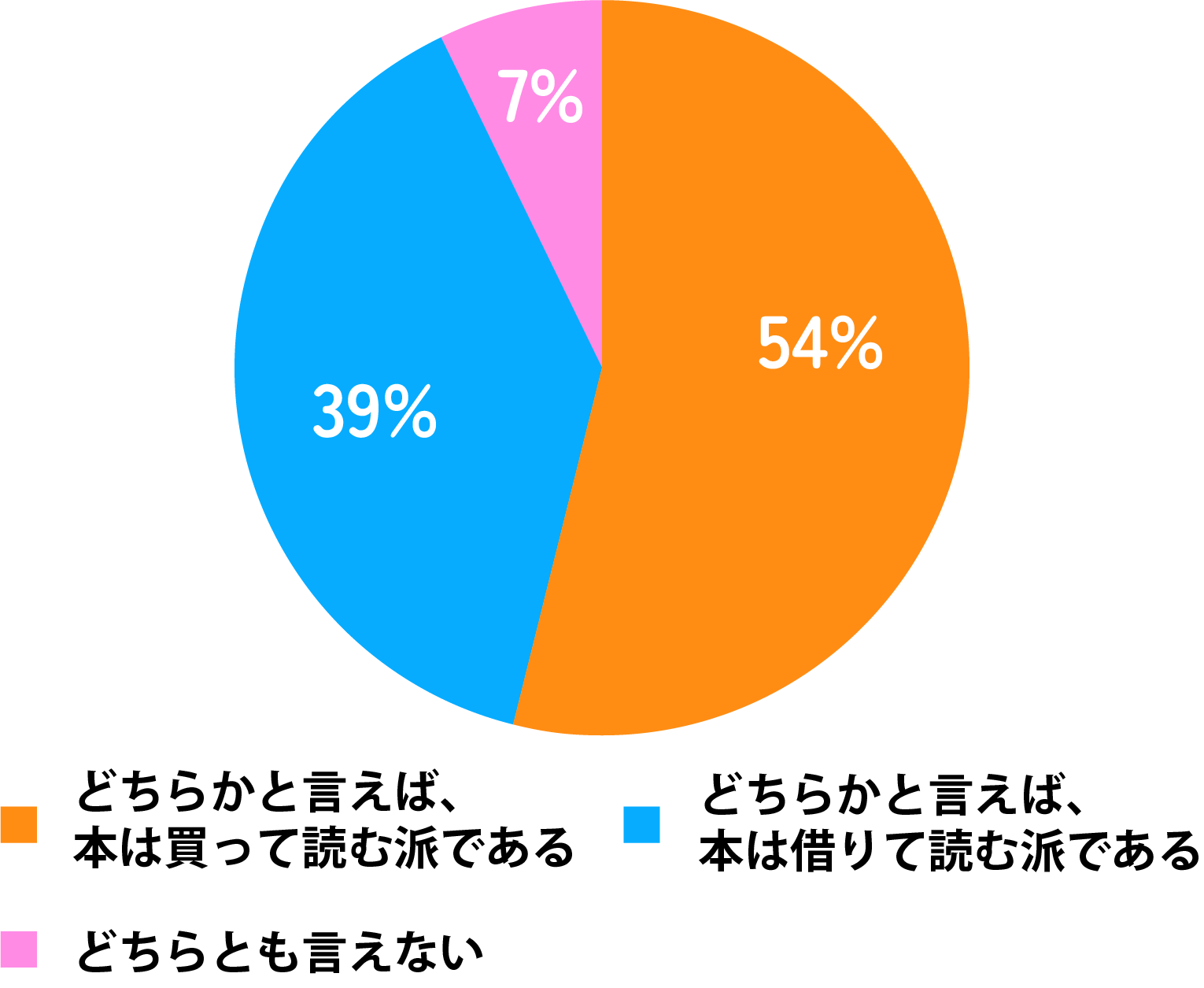

- 本は買って読む派が5割程度、借りて読む派が4割程度。借りて読む派は少ないとは言えません

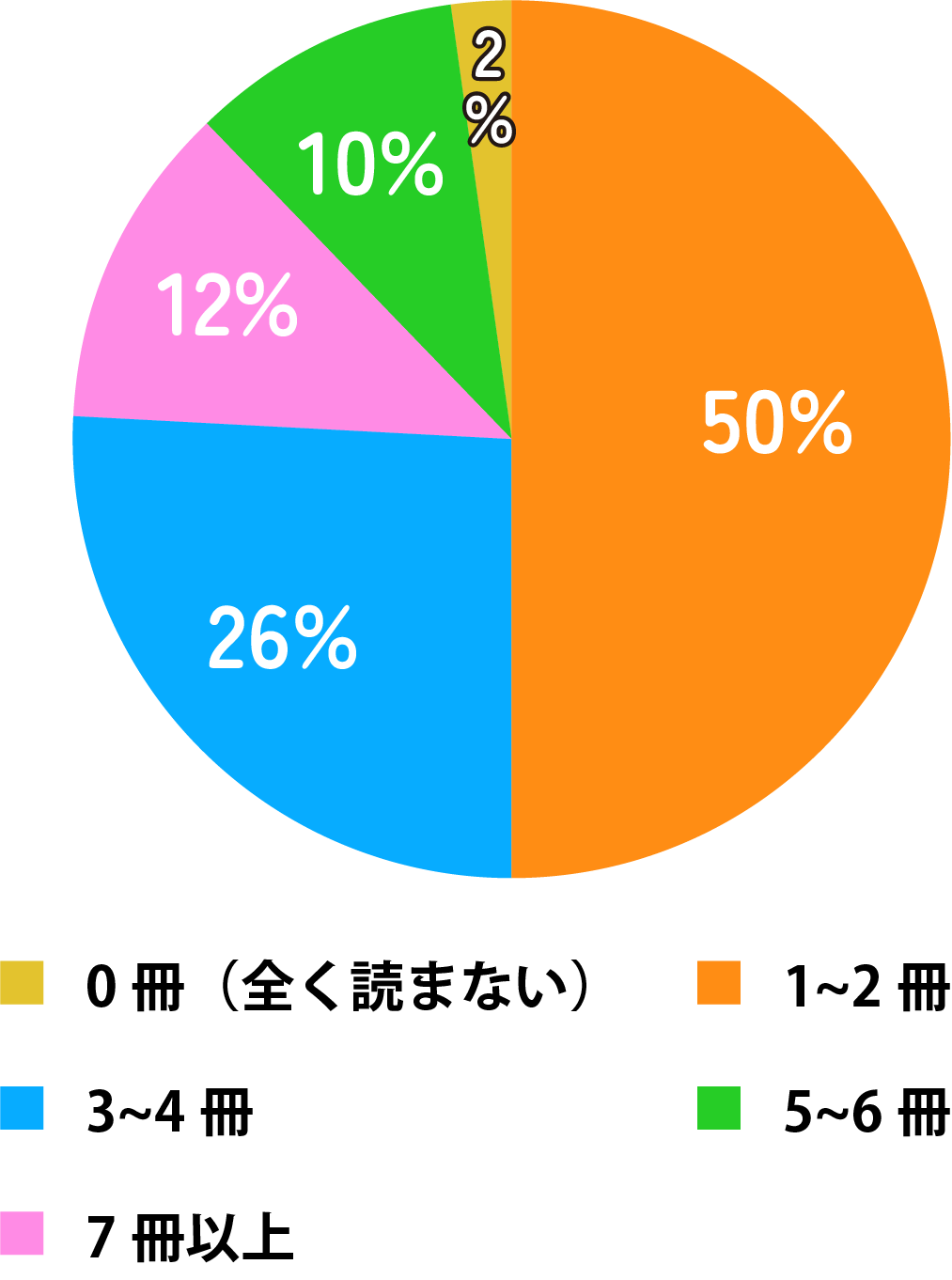

質問1 あなたはふだん、1か月に大体何冊くらい本を読んでいますか。対象となる本には、電子書籍を含みますが、雑誌や漫画は除きます。

| 0冊(全く読まない) | 8 | 2% |

|---|---|---|

| 1~2冊 | 154 | 50% |

| 3~4冊 | 81 | 26% |

| 5~6冊 | 31 | 10% |

| 7冊以上 | 36 | 12% |

| 310 |

1か月の冊数

1か月の冊数は、「1~2冊」が50%で最多だった。また、1か月4冊未満の人で、およそ8割という結果だった。

読書マラソンエントリー者は、3年から4年で100冊を読むという目標を達成するペースで読書をしている。

1年間で100冊読む学生は、1か月で8冊以上読む学生だが、全体の1割に満たないと推計できる。

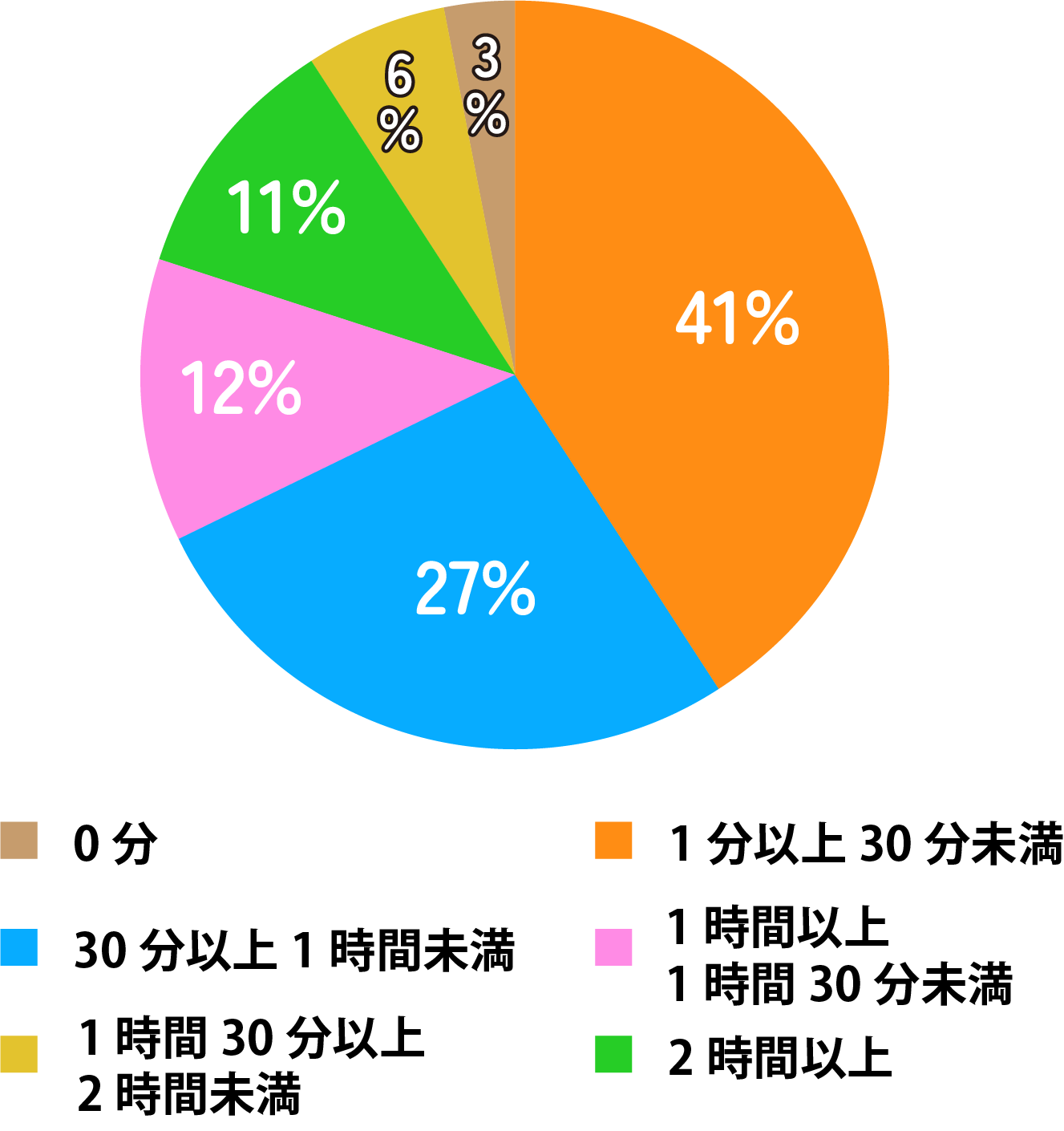

質問2 直近1か月間に、平均して1日何時間何分程度、読書をしましたか。次の選択肢からもっともあてはまると思うものを一つ選んでください。対象となる本には電子書籍を含みますが、雑誌や漫画は除きます。(直近1か月とは、回答日の前日から1か月前のことです。)

| 0分 | 9 | 3% |

|---|---|---|

| 1分以上30分未満 | 126 | 41% |

| 30分以上1時間未満 | 85 | 27% |

| 1時間以上1時間30分未満 | 38 | 12% |

| 1時間30分以上2時間未満 | 19 | 6% |

| 2時間以上 | 33 | 11% |

| 310 |

1日の読書時間

1日の読書時間は「1分以上30分未満」が41%で最多、1時間未満が全体の7割だった。

月に1冊~2冊ペースだとすると、1日15分~30分程度の読書習慣がある方は、ムリなく継続できるペースであると言えそうだ。

小中学校で行われている「朝読」は10分間程度なので、読書習慣形成に影響しているのかもしれない。

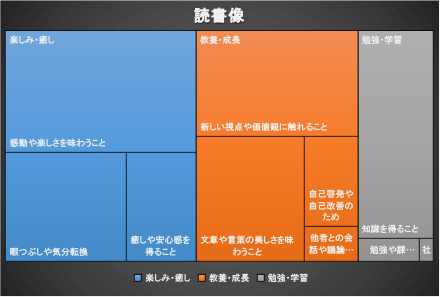

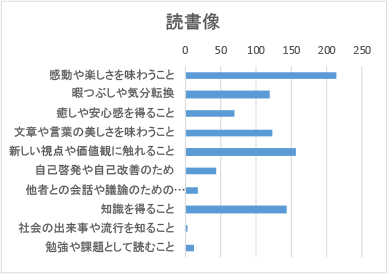

質問3 あなたが考える「読書」という言葉に近いと感じるものは、次のうちのどの選択肢ですか。あてはまると思うものを3つまで答えてください。対象となる本は電子書籍を含み、またこの選択肢については雑誌と漫画も含みます。

デバイスの幅が小さい場合は横にスクロールできます

| 楽しみ・癒し | 感動や楽しさを味わうこと | 213 |

|---|---|---|

| 楽しみ・癒し | 暇つぶしや気分転換 | 120 |

| 楽しみ・癒し | 癒しや安心感を得ること | 69 |

| 教養・成長 | 文章や言葉の美しさを味わうこと | 124 |

| 教養・成長 | 新しい視点や価値観に触れること | 156 |

| 教養・成長 | 自己啓発や自己改善のため | 44 |

| 教養・成長 | 他者との会話や議論のための準備 | 17 |

| 勉強・学習 | 知識を得ること | 144 |

| 勉強・学習 | 社会の出来事や流行を知ること | 3 |

| 勉強・学習 | 勉強や課題として読むこと | 13 |

読書像を最大3まで複数選択してもらったところ、最多は「感動や楽しさを味わうこと」(楽しみ・癒し)

2位が「新しい視点や価値観に触れること」(教養・成長)

3位が「知識を得ること」(知識・勉強)

また、それぞれの選択肢を「楽しみ・癒し」「教養・成長」「知識・勉強」にグルーピングしたところ、「楽しみ・癒し」目的が多いという結果。

質問4 あなたは本を「買って読む派」ですか、それとも「借りて読む派」ですか。買って読む場合には、生協だけでなく町の書店、ネット書店、古書店、メルカリ、電子書籍サイトなどを含みます。対象となる本には電子書籍を含みますが、雑誌や漫画は除きます。

デバイスの幅が小さい場合は横にスクロールできます

| どちらかと言えば、 本は買って読む派である |

168 | 54% |

|---|---|---|

| どちらかと言えば、 本は借りて読む派である |

122 | 39% |

| どちらとも言えない | 20 | 7% |

| 310 |

買って読む/借りて読む

「買って読む派」と「借りて読む派」では、勝って読む派が過半数だったが、借りて読む派も4割だった。

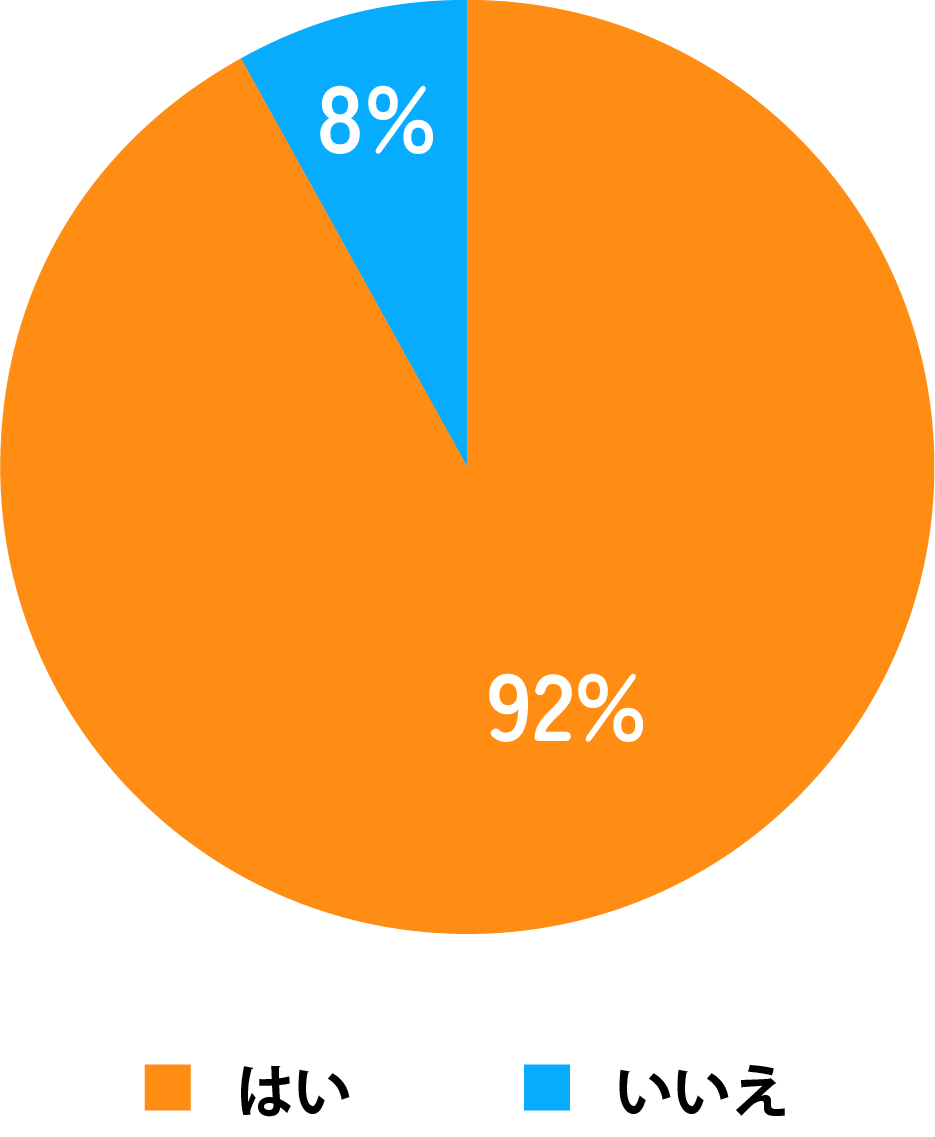

質問6 小学校・中学校において読書推進に関する教育を受けましたか(この場合の読書推進教育には、朝の読書会や、調べ学習などの中での図書室の利用を促すなど、多様な形があり得ます。いずれにしても、あなたが受けたと思っている読書推進教育について回答してください)

| はい | 286 |

|---|---|

| いいえ | 24 |

| 310 |

読書推進教育を受けたか

小中学校で読書推進教育を受けた方は92%

質問6ー2 小学校・中学校段階での読書推進教育は、現在の自分の読書習慣にとってよい影響を与えていると思いますか。もっともよい影響を与えていると思う場合は☆5つとし、全くそう思わない場合は☆1つとし、5段階評価をしてください。

| 星の数 | 人数 |

|---|---|

| 1 | 27 |

| 2 | 46 |

| 3 | 84 |

| 4 | 68 |

| 5 | 61 |

| 計 | 286 |

※この質問は、直前の質問で「はい」答えた人のみなので、286人が合計数になります。

読書推進教育を受けた方のうち、肯定的影響を5段階評価で聞いたところ、平均で3.31で、若干ではあるが肯定的評価を認めていると言える。

質問9 あなたにとって、読書とはなんでしょうか。読書の目的やそれによって得られることについて書いてください。(一部抜粋)

横にスクロールできます

| 弘前大学 | 1年 | 読書は、自分以外の目で世界を見ることのできる一つのツールであると思う。本を通して様々な登場人物の多様な価値観を知ることで、現実の人達の多種多様な価値観も受け入れることができるようになったと思う。また、日本語の美しさを体感することができることも魅力である。著者によって力を入れている表現やこだわっているのであろう表現を読み比べることがとても楽しいため、読書仲間同士でお気に入りの著者を紹介し合うという交流ができることも読書のよい点だと思う。 |

|---|---|---|

| 新潟大学 | 1年 | 私が読書をする理由は、本が好きだからというよりは、本を書く人と読む人が好きだからです。それに、本を読んでいる自分を少しだけ肯定できる気がして、読書にはそういう消極的な動機ももちろんあります。小説は大抵、作者が既に亡くなっているようなものを読みます。流行にはついていけませんが、ちょっと読み応えのある作品は結構好きです。新書は年代に関係なく、気になったものを読みます。読む本は、国語の便覧に載っているものから集中的に選んでいます。でもたまに生協の書籍部で特集が組まれているごく最近のものも買って読んだりします。質問の答えになっていますでしょうか。読書マラソンは半分私の生きがいになっています(笑)。素敵な企画をありがとうございます。 |

| 東京農業大学 | 1年 | 自分個人が、物事を見るときに思うことはひとつしかないけど、本は本ごとに書いている人、その人の新しい世界を見られる。読む度にこんな感じ方があるんだ、こんな考えをするんだ、と新鮮。コミュニケーションでは語りきれないその人の考えや頭の中を覗くのが好き。本を読む度に色んな人の考え方や見方を勉強して吸収して、人間としてのレベルが上がった気がして好き。 |

| 東京外国語大学 | 1年 | 本には時代や空間を超えて共有できる、かけがえのない知識や空間の集合体が詰まっている。人と話すことで、時に疲れてしまう自分にとって、読書とは幼い頃からの習慣で、ある種の対話で、そして安心できる行為である。 |

| 東洋大学 | 2年 | なんとなくで読んでみるのがスタートだと思います。表紙が綺麗だとか、タイトルに惹かれたとか、勉強に役立ちそうとか。義務感なんて持たずにふらっと読むのが楽しいんです。そこで得たつまらないとか、難しいに出会うことが読書の目的だと思っています。 |

| 北海道大学 | 2年 | 読書は、日々の生活の中に彩りを加えてくれるものだと思っています。学校に行って勉強して、友達と交流して、部活に励むことはもちろん楽しいけれど、単調になってしまいがちです。そんな毎日の中で、本はささやかな変化を与えてくれます。殺人事件を解決するために調査したり、冒険をしたり、、、現実では起こらないことかもしれないけど、本を読むことで誰にも盗られることのない、自分だけの経験を得ることができます。家と学校との往復でも、1日を振り返った時に、壮大な体験をした気分になれます。そう思わせてくれる力が本にはあると思います。世の中には、自分では想像もつかないほどの面白い本がたくさんあります。読書ときくと、ハードルが高く感じらかもしれませんが、どうか多くの人に、今ある素晴らしい本たちに触れてもらえたらと思います。 |

| 西南学院大学 | 2年 | 「点と線」です。(抽象的なので少し詳しく述べます。)実は高校まで本を読む習慣はほとんどなく、大学に入学して以降読書マラソンを機会に本を読み始めました。その中で、これまで散らばっていた点のような知識や考え方がひとつづつ線で結び付けられてゆく感覚を覚えました。これは自己啓発や学術書に限られず、小説なども例外ではありません。本を読む読む過程を通して、頭の中にあった知識が増えるだけでなく、それらを繋ぎ合わせた体系的な考え方が身に付いてきたと感じています。 |

| 九州大学 | 2年 | 私は読書することで自分自身を理解することに繋がっています。物語を楽しむなど娯楽として読むことも多いですが、その文章を読む過程で、自分では気がつかなかった自分の持つ価値観や偏見、性格にふと気付かされることがあります。 |

| 愛知教育大学 | 3年 | 私にとっての本は、二人目の自分を提供してくれるものです。現実世界では経験できないこと、新たな視点様々なものを見せてくれます。私一人の人生では体感できないあれこれを本から取り込むことができ、自分の価値観に影響を及ぼします。それはまるで、登場人物が二人目の自分として、様々な体験をしているかのようです。 |

| 龍谷大学 | 4年 | 読書とは自分では真似することのできない言葉表現や文字という点と線でしかないものから頭の中に立体的描写や五感まで共有させてくれるもの。自分が経験を積んで読むことで同じ本でも感想が変化していくことを楽しめるもの |