読書推進

【主催】全国大学生活協同組合連合会 【協力】朝日新聞社・出版文化産業振興財団(JPIC)

「4年間で本を100冊読もう」をスローガンに、全国の大学生協が実施する読書推進運動「読書マラソン」。毎年多くの学生から本の紹介コメントが寄せられるが、今年はいつにも増して、問題意識を持ちながら本を読む人が増えていることを感じさせた。

例年以上に票が割れた選考会 審査員の講評にも熱が入る

「読書マラソン」は、全国の大学生協で実施されている読書推進運動。大学生協に置かれている専用のコメントカードに本の感想を書いて投稿すると、カード1枚につきスタンプが1個もらえ、数に応じて大学生協で使える割引券などと交換できる仕組みだ。さらに、寄せられたコメントから優秀なものを選び、表彰する「全国コメント大賞」も毎年行われる。

今年も11月2日に大学生協杉並会館(東京)で選考会が開かれた。今年度の応募総数は5439点。このうち一次選考を通過した213点と、専門書を対象にした「アカデミック賞」の候補35点が、永江朗氏をはじめ、大学生協職員や現役の大学生ら10人によって審査された。

「内容がいかに魅力的に伝わるか」「読了後に自分の行動・思いがどう変わったか」など、審査員それぞれの視点から多角的に評する。コメントに込められた熱い思いに比例して審査会も次第に熱を帯び、豊かな感性に満ちあふれたカードの一枚一枚に、審査員からも「読んでみたくなった」という声が続出した。何度も協議が重ねられた結果、独自の感性や表現で本の魅力を表現したもの、問題意識を持って読書をする姿が思い浮かぶものなど、いくつかが優秀作に選ばれた。

ここに紹介されているなかで興味を持った本があれば、ぜひ手に取ってもらいたい。今度は、あなたが本への情熱をコメントカードにぶつける番だ。

山田美咲さん (福島大学4年)

書名『方丈記』

鴨長明 浅見和彦=校訂・訳/ちくま学芸文庫

書評

古典への先入観を取り払って興味を持たせる文章のなかに、「災害リポートとしての『方丈記』」という新たな発見があることが高い評価を得た。本を手に取ってもらうことの難しさを熟慮して書かれている点も評価された。

●喜びの声

この度は名誉ある賞をいただき、大変うれしく思っています。古典文学は長い長い時間をかけてふるい分けられた、いわば「つわもの」ぞろいですから、その面白さは昔から折り紙つきと思っています。そんな古典文学は、思ったほどハードルが高いわけではないこと、もっと気軽に読めるのだということを多くの人に気づいてほしい。そんな思いを込めて書きました。

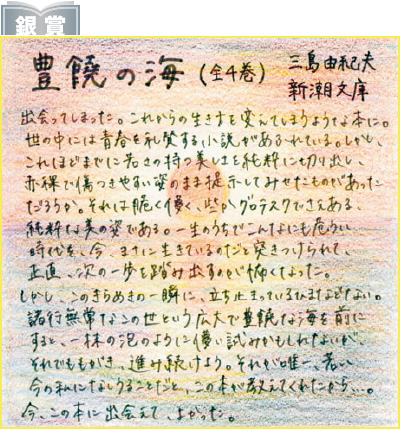

佐藤真与さん (東京大学大学院2年)

書名『豊饒の海』(第一巻〜第四巻)

三島由紀夫/新潮文庫

書評

自らの「これから」への決意がつづられた、青春の熱さと勢いが感じられるストレートな文章が、多くの審査員に評価された。「三島が乗り移ったかのように感じた」との声も挙がった。

●喜びの声

小学生の頃、夏休みの宿題で一番苦手だったのが、読書感想文でした。読むのは好きでしたが、表現するのが苦手で何を書けばよいかさっぱり分からず、いつも最終日にべそをかきながら何とかマス目を埋めて提出していました。あれから十数年。まさか自分がこのような賞をいただけるとは、夢にも思っていませんでした。本当にありがとうございました。

私は、この詩集を読んで、詩の面白さを知りました。エッセイとも、小説ともちがう魅力が、詩にはあります。“読まず嫌い”をしている人が、詩集を手にとるきっかけになればいいな。そしてその人が、私と同じようにお気に入りの詩を見つけてくれるといいな。そんな気持ちでこのコメントを書きました。みなさんも是非、心に残る一節を探してみてください。

中野優さん (信州大学5年)

書名『子規句集』

高浜虚子=選/岩波文庫

書評

物事を言葉で表現することへの渇望と情熱が伝わるコメントが印象的。一つひとつの例に表されている映像と色彩が美しい。こまかな表現に自分の思いを託してみたところに、読了後の気持ちの変化が感じられる。

●喜びの声

このようなすてきな賞を頂き、本当にうれしいです。子規の俳句によって、目には見えなくても様々な景色を楽しむことができます。僕は子規の俳句が大好きです。ありがとうございました

書名『若様組まいる』 畠中恵/講談社文庫

森山葉月さん (愛知教育大学2年)

十五歳の頃は、二十歳になれば自分はもっとすごい何かになれる気がしていた。今はどうにもならないことでも、大人になればなんとかなる気がしていた。しかし、実際に二十歳になったところで、自分は自分以上のものにはなれないとわかった。長瀬の感じた無力感に、共感した。明治の世では、悪事を働いた訳でもないのに旧幕臣だというだけで、本人の能力に関わりなくいびられる。大学に行きたくとも金がなく、老いた家臣のことを考えると、職の選択肢はひどく限られる。百年以上も前の時代設定なのに、若様達からは、厳しい状況に置かれている現代の若者の姿が透けて見える。そして、厳しい状況を強かに切り抜けていく彼らに、私は勇気をもらったように感じたのだ。

書名『華氏451度 〔新訳版〕』 レイ・ブラッドベリ 伊藤典夫=訳/ハヤカワ文庫SF

布施絵梨さん (立命館大学1年)

本は生きている。活字という鼓動に耳を澄ます時、私は彼らと一つになって、思考の血潮を旅する。時にはたぎる動脈に胸を焦がし、時には絶対零度の静脈の中で青白い唇を噛み締めながら。言葉の荒波に巻かれてもなお、それでも私は彼らの身の奥深くに秘められた、心臓に手を伸ばす。そして力強く拍動するその魂と手のひらが重なった瞬間、新鮮な酸素が肺に吹き込まれたような、そんな清々しさに心が透き通っていくのだ。有象無象の混み合った世界の中で自分を見失っても、本の呼吸を感じてさえいれば、私は私が生きているということを決して忘れないのだ。これは生きることの真意を失った世界で本を燃やし続けた男が、己の駆逐した本によって息を吹き返す、そんな話。今、あなたの胸に生命の火炎が昇る。

書名『やせる石鹸』 歌川たいじ/KADOKAWA

横尾ちえさん(お茶の水女子大学大学院1年)

まさか、踊り始めるとは思わなかった。前半は、和食の店で働く「巨デブ」の仲居が商社のプロジェクトに抜擢され、英語と料理の知識を武器に活躍し自信をつけていく話。ところが後半の章に入ると、彼女は突然ダンスを始める。そして6人の仲間との猛特訓の甲斐あって、YouTubeを通じて世界中で人気を博す。突拍子もない話だけれど、主人公のがんばりには共感してしまう。人はすぐに「〜しさえすればラクになれる、人生はよくなる」と思い込む。でもそうじゃない。主人公は思う。「自分はもう、自分の居場所を自分で作ることができる」。その自信こそがきっと、誰の人生をもラクにするんだ。

書名『社会を変えるには』 小熊英二/講談社現代新書

直井啓太さん (東北大学3年)

デモや社会運動というと何だか得体の知れない不気味で怖いものだというイメージを抱きがちかもしれません。実際、私もその1人でした。ですが本書を読むと、そうした否定的なイメージはあながち間違いではなく、歴史的に形成されてきたものであるということがわかります。さらに読み進めていけば、デモや社会運動に対するイメージは肯定的なものへと変化していくはずです。「デモをやって何が変わるのか」という問いは多くの人が抱く疑問だと思いますが、その答えの1つは「デモができる社会が作れる」ということです。この本は社会運動の変遷から、民主主義とはなにかを巡る古今東西の思想まで幅広く論じたオススメの1冊です。自分の無知に気づかされ、視野を広げられること間違いなし。

書名『ナチ・ドイツと言語』 宮田光雄/岩波新書

丹羽夏月さん (東京外国語大学2年)

「正義は作れる」。私はこの本を読んでそう思った。あまりにも過激なナチ思想を、アドルフ・ヒトラーは巧みなレトリックや宗教的権威づけをもって喧伝し、やがて民衆はそれを熱狂的に迎えることとなる。彼の言葉、語り口のどこに、民衆の理性を失わせ、ナチズムが正しいと思わせる魅力があったのだろう。この本ではこの疑問に答えてくれる詳細な分析が述べられている。都合の良い「正義」にはご注意を! それは飾り立てた「破滅」かもしれない。

書名『風土ー人間学的考察』 和辻哲郎/岩波文庫

黒田早織さん (大阪大学1年)

「風土の性質はすなわちそこに住む人間の性質である」という学術的で壮大なテーマを論じた本書に最初は及び腰だったが、読み進めていくうちに知的な興奮が止まらなくなる。しかしその一方で、社会のあらゆる問題はその端を風土に発しているとあまりに鮮やかに論じられてしまうと、この社会に山積するたくさんの課題に対して私は無力だと言われているようで、現在抱える進路の悩み、迷いとも相まって落ち込まずにはいられない。いつか私なりの答えを持って風土論と対峙できるようになったとき、私はこの本を本当に読んだと言えるのだろう。私はこの本の挑戦を受けて立つ。

他にも力作がたくさんありました。選考会で注目されたコメントの一部を紹介します。

書名『夏の庭 —The Friends—』 湯本香樹実/新潮文庫

松下希鈴さん (立命館長岡京高校3年)

死から学ぶこと。それは、私にはまだ良くわからないことである。この本は小学6

年生3人組が、人の死を見たいと集まり、そしてその人の死を迎えることで大きく

成長する話である。彼らの学んだことは、深い悲しみではない。未来へ生きるパワ

ーを学び、力強くそれぞれの道へ進んでいくのだ。私にとって死とは、ただ1つの

恐怖の存在であったが、この本を読んで少しだけ気がラクになった気がする。誰

もが向き合わなければならない死は、どのような出会いがあるのだろうか。

書名『向田邦子全集 〈新版〉第一巻』 向田邦子/文藝春秋

新屋和花さん (慶應義塾大学1年)

収録作品は短編小説集「思い出トランプ」。日常に潜む嫌悪、憎しみ、殺意……。そして少しうしろ暗い追憶。読めば思い当たることばかりでも読むまでは気づかないような微に入り細にわたる描写、それでいて冗長さを感じさせないリズム感のよい文章に、ページをめくる手が止まりません。トランプの札をめくるときのようにハラハラしながらも読み進み、読了したときには各短編の主人公がはっきりとした存在感をもってあらわれます。人は誰でも平凡な毎日のなかに他人には言えないことをもっている、そんな当然のことのほのあたたかさを感じた一冊でした。

書名『カフカ・コレクション 城 』 カフカ 池内紀=訳/白水Uブックス

西川真由さん (お茶の水女子大学1年)

私たちにはそれぞれ名前がある。またそれぞれ何かしらに属している。しかしこの物語の主人公のアイデンティティーを示すのは英字一文字のKという名前と測量士という職業だけ。長旅を経てやっと辿り着いた村にKの居場所は無い。村の城から測量士として雇われたはずなのに仕事も無い。その肝心の城に行くことさえ許されない。Kの立場であったら、自分と相手のどちらを疑えばよいのか悩むだろう。果たして「自分」とは一体何者なのか? 時代が進むにつれて職業や団体など存在証明を示すものは増えている。一方、最近ではマイナンバー制度といったものも物議を醸している。現代はアイデンティティーの複雑化と簡易化、矛盾する両面が交錯している世の中なのだ。著者はこの本を通して曖昧な「存在」について警鐘を鳴らしているように思える。

書名『幸せの条件』 誉田哲也/中公文庫

曳田麻実さん (東京農業大学3年)

“農業って、すごい。"

何となく、農業は“きつい"とか“儲からない"とか、マイナスなイメージが強い気がする。でも、決してそんなことはない。農業は科学だ。ビジネスだ。人と人とのつながりだ。この本には、そんな農業の魅力が、たっぷりと詰まっている。ただ漫然と生きてきた主人公・梢恵が農業を体験し、農家の人たちと触れ合うことで変わっていく姿にとても前向きな気持ちになれる。大切なのは“誰に必要とされるか"じゃない。自分が、“何を必要とするか"なんだ。この本はきっと、あなたに“幸せの条件"の探し方を教えてくれるだろう。

書名『早稲女、女、男』 柚木麻子/祥伝社文庫

松木美緒さん (広島修道大学4年)

「ナイスランナー賞」を輩出した62校

ナイスランナー賞とは、最終選考まで残った作品の中から、上位入賞作品を除く200点の作品に与えられる賞。

- 北海道大学

- 札幌学院大学

- 弘前大学

- 秋田大学

- 東北大学

- 東北学院大学

- 早稲田大学

- 法政大学

- 慶應義塾大学

- 東京農業大学

- 千葉大学

- 明治学院大学

- 桜美林学園

- 横浜国立大学

- 神奈川大学

- お茶の水女子大学

- 東京外国語大学

- 武蔵学園大学

- 埼玉大学

- 一橋大学

- 東京学芸大学

- 東京農工大学

- 津田塾大学

- 白梅学園大学

- 明治薬科大学

- 新潟大学

- 新潟県立大学

- 信州大学

- 群馬大学

- 宇都宮大学

- 南山大学

- 名古屋大学

- 名古屋市立大学

- 愛知県立大学

- 愛知教育大学

- 静岡大学

- 京都大学

- 同志社大学

- 立命館大学

- 立命館中学・高校

- 奈良工業高等専門学校

- 富山大学

- 金沢大学

- 大阪市立大学

- 大阪大学

- 神戸大学

- 神戸市外国語大学

- 甲南大学

- 神戸薬科大学

- 岡山大学

- 広島大学

- 広島修道大学

- 山口大学

- 梅光学院大学

- 松山大学

- 愛媛大学

- 徳島大学

- 高知大学

- 西南学院大学

- 長崎県立大学

- 鹿児島大学

大きな転換期を迎えたコメント大賞 自由な読書スタイルと強い意志に感銘

評論家・フリーライター

永江 朗氏

今の学生の経済状況を考えると、スマホやインターネット代が多くかかり、文庫を1冊買うのも覚悟がいることかと思います。そんななかでも、大学生協の書籍売り場で学生が本に触れる。そのことにとても大きな意義を感じます。

今回の「読書マラソン・全国コメント大賞」には、大きな特徴がありました。本に関するコメントでありながら「マイナンバー」「デモ」「民主主義」「震災」など、突っ込んだ内容に向き合い、臆することなく自身の意見を表明する学生が多かったことです。作品に没頭するだけではなく、現代社会と本の内容を照らし合わせ、社会における自分の立ち位置を見渡し、テーマを課してコメントに落とし込む。そういった意識を持つ学生が増えたことで「コメント大賞」は今年、大きな転換期を迎えたといっていいでしょう。

『方丈記』『子規句集』『城』など、古典や名作のコメントが残ったのも今回の大きな特徴です。学生がジャンルにこだわらず、「面白いものは面白い」というスタンスで読書を楽しむ姿が目に浮かび、とても健全だと思いました。なかにはエンターテインメントとして世に出た本を深読みし、著者が意図した以上の発見をした人も多かったようです。読者の情熱、深読みを許容する本のすごさが、かいま見えたような気がします。

今年度は福島大学の学生による『方丈記』のコメントが金賞に選ばれました。福島の学生が800年前に書かれた古典を手に取った。その本が震災について触れた本だった。そして、そのコメントが金賞に選ばれた―。「コメント大賞」のこれからを象徴する受賞だったと思います。 (談)

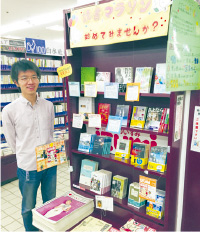

読書マラソンで感動の“リレー"を!

早稲田大学では、BookPortalという学生団体と一緒に読書推進活動を進めています。回収したコメントカードを掲示板に貼りだす他、月替わりでテーマを決めた棚を作っています。学生メンバーが趣向を凝らしたPOPが目を引き、思わず立ち止まってしまうほど良いコーナーが毎月出来上がります。

そんな取り組みの成果もあってか早稲田大学全体では年間を通して900枚を超えるコメントカードが集まります。早稲田賞という独自のコメント大賞を設け、受賞した本はコメントとともに読書マラソンコーナーに並べています。読書マラソンコーナーは組合員からの反応もよく、コメントを読み、本を手に取り、そのままご購入される方がたくさんいらっしゃいます。

自分が本を読んで受けた感動を自分の言葉で他の学生に伝え、コメントカードを読んだ学生がオススメされた本を読み、そしてまた誰かに伝えていく、読書マラソンにはそんなすてきな魅力があります。「4年間で100冊本を読もう」という取り組みだからこそ“マラソン"なのですが、「感動を伝えたい」という気持ちがつながっていくことを考えれば、“リレー"ともいえるのかもしれません。

学生のうちはたくさん本を読まれることでしょう。どんな本を読んでも自分のなかで新しい気づきや感動がきっとあるはず。その気持ちを自分のなかだけに留めず、読書マラソンを通じてぜひ紹介してください。みなさまのご参加をお待ちしております。

(早稲田大学生協コーププラザブックセンター 田村大地)