全国環境セミナー 2025

-このページの内容

開催概要

日時2025年7月13日(日)13:00~18:00

会場

オンライン(Zoom)

主催

全国大学生活協同組合連合会(主管:全国社会的課題委員会)

運営体制

| 実行委員長 | 田島 伸(信州大学生協 専務理事・全国社会的課題委員会 副委員長) |

|---|---|

| 企画局長 | 佐藤 佳樹(全国大学生協連執行役員・全国社会的課題委員会 環境チーム) |

| 事務局長 | 瀬川 大輔(全国大学生協連理事・・全国社会的課題委員会 環境チーム) |

|---|---|

総勢123名

・会員生協 計20会員 (学生委員63名/院生委員2名/生協役職員5名/大学教職員0名)

・大学環境サークルなど組織委員・アドバイザーに属さない学生や教員0名

・ブロック事務局・全国学生委員43名

・実行委員10名

開催目的・位置づけ・獲得目標

開催趣旨

近年、地球温暖化が遠因とも思われる豪雨災害によって、日本も甚大な被害を受けています。最近では台風や豪雨などのように多くの人命が失われる激甚災害も記憶に新しいものとなっています。2015年12月にパリ協定が採択され、温室効果ガス排出削減のために各国での地球温暖化防止に向けた具体的な取り組みがより一層期待されています。世界的にも、環境問題に対して社会に訴えかける動きなどもあり、若い世代が中心となった運動も実際に行われています。SDGsの目標の中にも組み込まれているように環境に対しての取り組みや、環境に配慮した行動は世界共通の認識になっており、社会全体が環境に対しての意識を高める中、様々な企業や団体が環境マネジメントや環境保全活動を実施し、持続可能な開発型社会を実現するべく努力を重ねています。

そして大学生協も社会に生きる一つの組織として、持続可能な社会の形成に向けて取り組むことを2020年12月の全国総会でもSDGsの行動宣言が行われました。大学生協の組合員はこれからの未来を歩む社会の担い手としてその道を守っていく努力を忘れてはいけません。社会ともつながりをもった環境活動を、大学生協としてどのように行っていくのかを考えていくことが大切です。

大学生協は食事業や住まい事業をはじめとし、大学構成員の生活をサポートしています。各地の大学では、リサイクル可能な容器や製品の回収・国産間伐材を用いた割り箸の利用・ゴミ分別の周知・フードロスの取り組みといった、組合員と共に取り組む様々な環境活動が行われています。

環境問題は私たちの配慮や行動によって変わります。よりよい生活と平和のためには、どんな行動が環境に良い影響・悪い影響を与えるのか、まずは知ることが必要です。そして考え、行動することが大切になります。

本セミナーでは「知る」「理解する」「共感する」「考える」をキーワードに、各会員生協で仲間とそして組合員と環境活動を拡げるための実践につなげる場とします。

獲得目標

- 各大学生協や社会で現在も様々な環境に配慮した取り組みを実施していることを知る。

- 大学生協が環境活動に取り組む意義を理解し、共感する。

- 「組合員一体となって取り組む環境活動」や「組合員へ広く環境活動を拡げていく活動」のアイデアを考える。

企画内容

企画1「環のバトンを受け取ろう」

企画1では、「環境活動に取り組む仲間がいることを知る。」「わたしたちが環境活動に取り組む意義を理解する。」という達成目標のもと、企画を実施しました。まずはわたしたちが日常で見かけるリサイクルに関連したマークのクイズを通してアイスブレイクを行いました。

環境活動とは、私たちの生活環境や自然環境などを保護・改善するための行動や取り組みのことで、例えば、食品ロスの問題に対してフードバンクを活用することなどであると確認しました。

近年の環境問題を再確認し、地球のため・私たち自身のよりよい生活のために環境活動に取り組む必要があることを実感しました。

大学生協が環境活動に取り組むことは、環境問題そのものに対する利点にプラスして、環境の大切さを理解し自ら行動を起こすことができる環境意識の高い社会人の育成につながることを確認しました。

分科会・事例報告

実際に、環境活動に取り組む大学生協が実施した、大学・地域をフィールドにした環境活動を選んで学ぶ時間を設けました。

【 新潟県立大生協 】キャップDEエコ祭り

=ペットボトルキャップ回収と夏祭り企画を組み合わせた取り組み=

=ペットボトルキャップ回収と夏祭り企画を組み合わせた取り組み=

(概要)

食堂でペットボトルキャップ数個の提出によって参加できる夏祭り企画の実施。6,500弱のペットボトルキャップを回収した。学生委員会内で事前にSDGsの勉強会を行い、実施の意義を共通認識にして臨んだ。開催1カ月前からの宣伝や、回収したキャップの行方もしっかりと報告した。

食堂でペットボトルキャップ数個の提出によって参加できる夏祭り企画の実施。6,500弱のペットボトルキャップを回収した。学生委員会内で事前にSDGsの勉強会を行い、実施の意義を共通認識にして臨んだ。開催1カ月前からの宣伝や、回収したキャップの行方もしっかりと報告した。

組合員が参加したくなる、という魅力にあふれた企画で素敵でした。やっぱり環境活動は組合員が主体的に参加できるということが大切だからこそ難しいと考えていたので、自大学でも参考にしたいです。(山形大 学生)

【 愛媛大生協 】Eco Action in 道後

=地域の清掃活動+謎解きを組み合わせたイベント=

=地域の清掃活動+謎解きを組み合わせたイベント=

(概要)

大学周辺を対象エリアにゴミ拾いの企画を実施。ゴミ拾いの進捗に応じてヒントが貰える謎解き企画にすることで、楽しみながら地域清掃を行った。

大学周辺を対象エリアにゴミ拾いの企画を実施。ゴミ拾いの進捗に応じてヒントが貰える謎解き企画にすることで、楽しみながら地域清掃を行った。

公園を清掃するという、身近なところから環境問題を意識してもらうことがすごくいいなと思いました!また、清掃する!だけでなく、謎解き(クイズ)を混ぜ込むことで楽しみながらという点もいいなと思いました!(徳島大 学生)

【 東京大生協 】大学祭での古本市

(概要)

事前に古本の出品を受け付け、大学祭当日には販売を行った。2024年11月の実施では500冊の購入があった。捨てる本を他の人が利用することでゴミ排出の削減、出品者への金銭的な還元、たすけあい奨学制度への寄付(社会貢献)、などの取り組み。

事前に古本の出品を受け付け、大学祭当日には販売を行った。2024年11月の実施では500冊の購入があった。捨てる本を他の人が利用することでゴミ排出の削減、出品者への金銭的な還元、たすけあい奨学制度への寄付(社会貢献)、などの取り組み。

本来捨てられてしまう本がまた誰かの手に渡って循環していく構図が良いなと思いました。

(山形大 学生)

(山形大 学生)

【 茨城大生協 】ジャック・オ・キャンドル

=食堂廃油を用いたキャンドル制作企画=

=食堂廃油を用いたキャンドル制作企画=

(概要)

生協食堂の廃油を用いて、企画に参加した組合員がキャンドルを作製。ビラ配り・SNS宣伝・当日案内なども実施。広報時は留学生の参加を促すため英語版の案内も作成。実際に参加につながった。使わなくなったものを再利用することができる意識を組合員へ広げた。

生協食堂の廃油を用いて、企画に参加した組合員がキャンドルを作製。ビラ配り・SNS宣伝・当日案内なども実施。広報時は留学生の参加を促すため英語版の案内も作成。実際に参加につながった。使わなくなったものを再利用することができる意識を組合員へ広げた。

キャンドルを作成するという自分たちのアクションで環境問題について考える取り組みって本当に大切だと思っています。単に伝えるだけでは、理解の面でも、環境問題についてこれから考えるかどうかに影響してくると思います。廃油でキャンドルを作ることができる。では他の取り組みで何か貢献できるアクションはないかと考えられるような企画になっていると感じました!(松山大 学生)

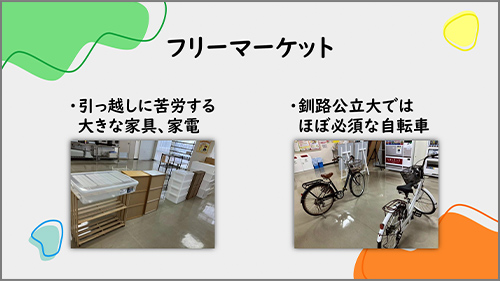

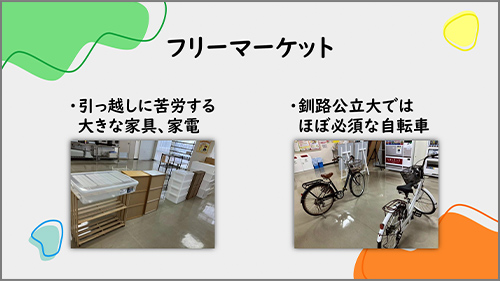

【 釧路公立大生協 】放置自転車撤去とフリーマーケットの開催

(概要)

大学と協力(受託)し、学内の放置自転車の撤去を実施。卒業生を対象に新入生に自転車(ほかにも衣類・食器・家具・家電など)を譲受することができるフリーマーケットを開催。廃棄や投棄の発生を減らす取り組み。

大学と協力(受託)し、学内の放置自転車の撤去を実施。卒業生を対象に新入生に自転車(ほかにも衣類・食器・家具・家電など)を譲受することができるフリーマーケットを開催。廃棄や投棄の発生を減らす取り組み。

卒業生にも目をむけたフリーマーケットは卒業生の粗大ごみ処理の負担を減らすと同時に現役の大学生の人も近くで物を獲得できるのは一石二鳥の企画だと思いました。(愛媛大 学生)

大学生協が広く取り組む環境活動製品

大学生協が広く取り組む環境活動製品、と題して、意義を理解し適切に利用することで環境へ好影響である製品を学びました。

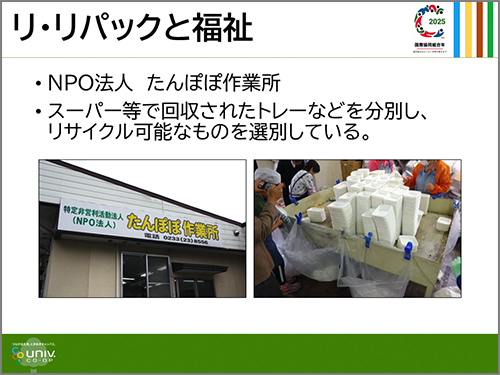

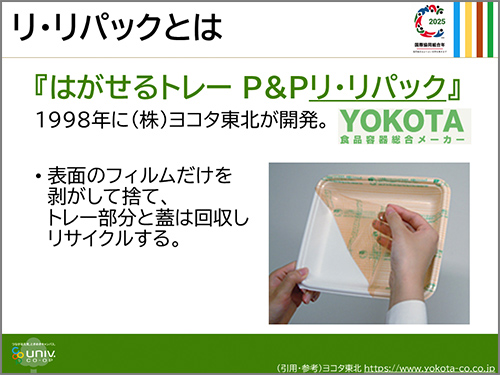

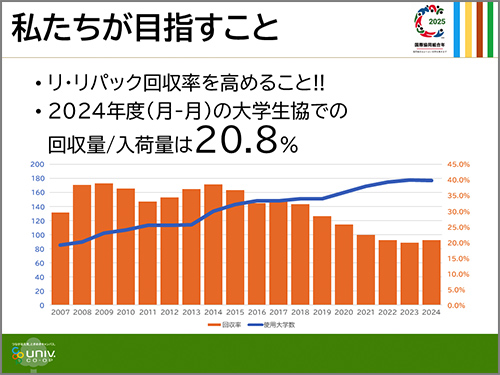

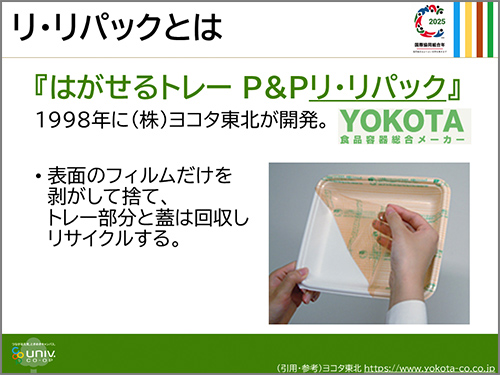

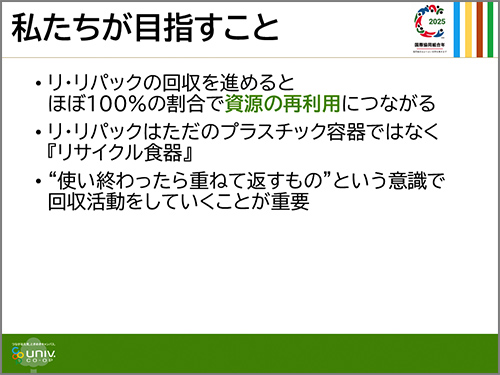

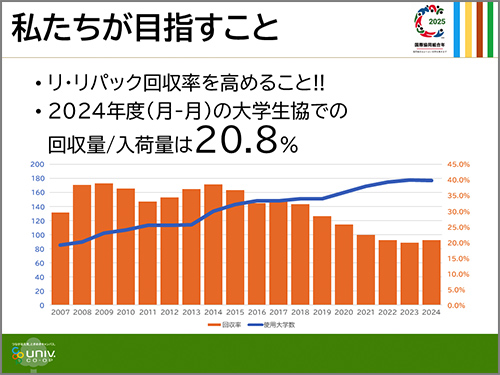

『 リ・リパック 』 ー およそ 170 の大学生協が入荷・利用

リサイクル容器として、今より高い回収率を目指して使用・回収・周知を進めていきましょう!

リサイクル容器として、今より高い回収率を目指して使用・回収・周知を進めていきましょう!

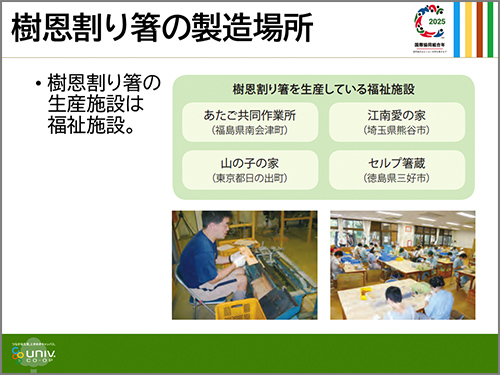

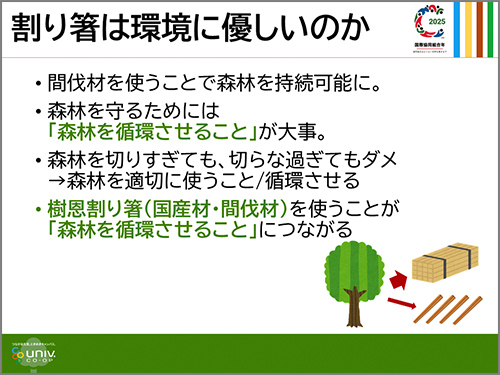

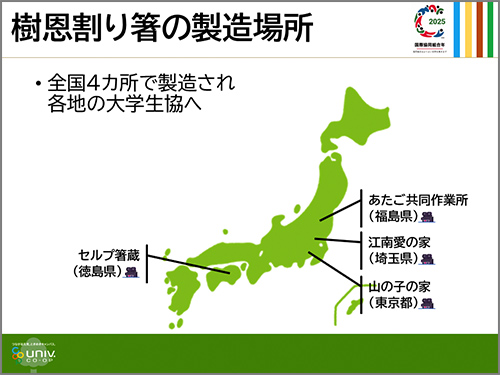

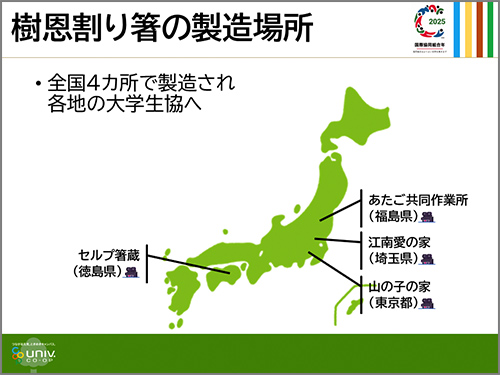

『 樹恩割り箸 』 ー およそ 70 の大学生協が入荷・利用

国産材・間伐材を活用した割り箸を使うことの重要性を広め、使用・周知を進めていきましょう!

国産材・間伐材を活用した割り箸を使うことの重要性を広め、使用・周知を進めていきましょう!

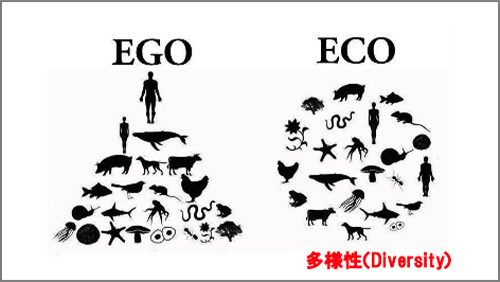

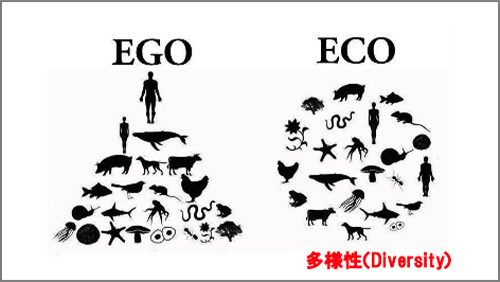

「環境に悪影響といわれるビニール袋を廃止し、エコバッグを量産したがエコバッグは余ってしまい廃棄となった」、こんな状態は本当にecologyな取り組みといえるのでしょうか。

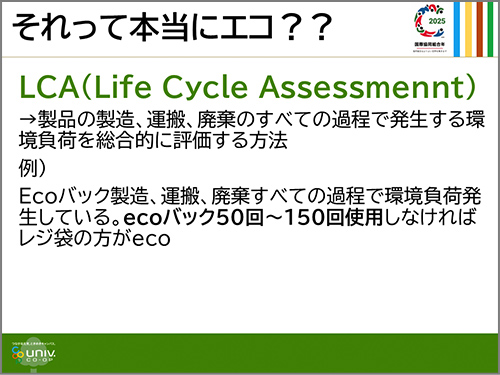

製品の製造から運搬・利用・廃棄までの全ての過程で発生する環境負荷を総合的には評価する指標である、Life Cycle Assessment(LCA)を意識すること、利用者の体験や事業活動における利益との兼ね合いが持続的でバランスが大切であること、を改めて確認しました。

ただし、私たちの環境活動によって、(組合員に)環境への意識を持たせること・向上することも前半で提起した通り立派で大切であることを学びました。

それって本当にエコ?といったようにLCAを意識して活動するとともに、実際に店舗で環境活動を行う際に、LCA・店舗への利益・組合員への還元のバランスが大事であり、それを考えながら環境活動の企画を進めていく必要があるということが特に印象に残った。(東北学院大 学生)

また、前述の環境活動製品は、福祉施設での就労支援・雇用機会の創出にもつながっており、障がい者の雇用を支える社会的にも意義がある大切な取り組みであることを学びました。

企画2「環のバトンを未来へ」

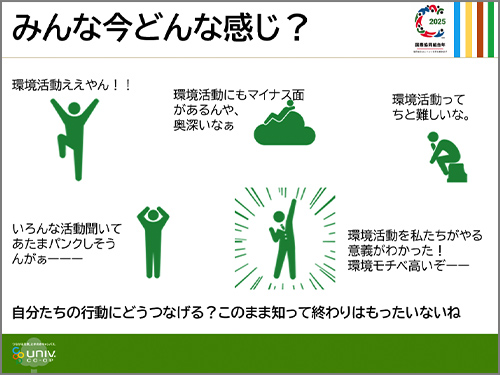

企画2の前半では、「企画1の学びを自分なりの言葉で言えるよう、整理することができる」という達成目標のもと、企画を実施しました。企画1で様々な事例発表や提起を聞いた中で「自分たちは大学生協で活動する人たち」であることを再認識し、大学生協が環境活動に取り組むことは、社会的意義や大学生協の価値・魅力に直結することを確認し、考えを整理する時間となりました!

グループ交流の中では、自分の想いの整理を行い、企画1で学んだことで得たワクワクや環境活動の難しさを踏まえ、ワークシートにまとめました。

本セミナーに参加していない仲間たちに考えを共有するために、自大学で環境活動の実践につなげるために、様々な想いが交錯し合いながら、参加者どうしが交流し、有意義な時間となりました!

環境活動、いつかやらなきゃとはおもっていたのですが、今回のセミナーを通して、しっかり責任を持ってすぐに取り組まなくてはいけないと感じさせられました。自大学の学生委員にもしっかりと伝えながら、今できることをしっかりと考えていきたいと感じました。(名古屋大 学生)

朴 恵淑 先生講演

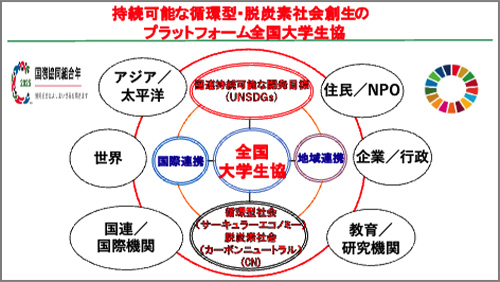

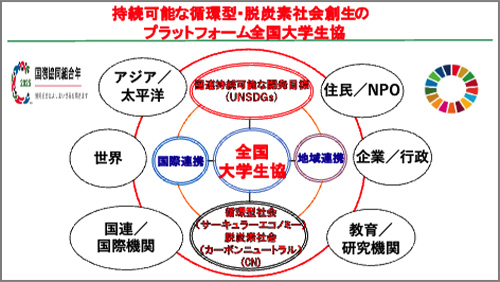

「持続可能な循環型社会・脱炭素社会創生のプラットフォーム全国大学生協」

企画2の中盤では、三重大学の朴先生より「持続可能な循環型社会・脱炭素社会創生のプラットホーム全国大学生協」という内容の講演をいただきました。地球温暖化やプラスチックごみ問題がある中、大学生協は持続可能な循環型社会を形成できる、そんなプラットホームがある!と強くお話いただき、「大学生協を中心にこれらの実現可能な循環型・脱炭素社会を創っていきましょう!」と、とても前向きになるお言葉をいただきました。

朴先生のご講演を通して、「持続可能な循環型・脱炭素社会」の実現には、技術的な革新だけでなく、ひとりひとりの価値観やライフスタイルの転換が重要であることを再認識しました。特に、大学生協という日常に密着した組織を活用して、若者の行動変容を促す取り組みを僕自身これから発展させていきたいと思いました。また、持続可能な社会の構築には、地域ごとの課題や資源に応じた柔軟なアプローチが必要であるという事にも気づかされました。一律の解決策ではなく、ローカルな知恵とネットワークを活かしていきたいと思いました。(近畿大 学生)

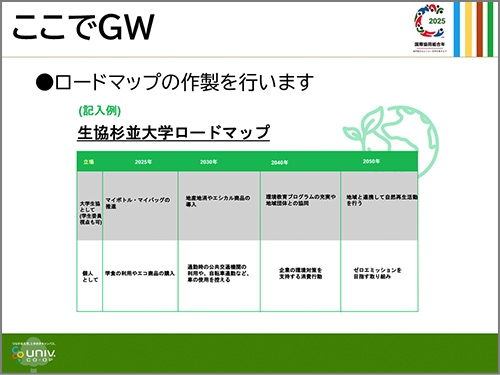

企画2の後半では、「2050年問題に焦点を当て、大学生協/一社会の構成員の二つの視点で環境活動を捉える」という達成目標のもと、企画を実施しました。

朴先生の講演を踏まえ、グローバルな視点を持てるようになりましたが、なかなかイメージが付かない!という方もいたかと思います。しかし、2050年問題があるように、2050年まで残り25年しかありません。

私たちのような大学生は、25年後は社会の一構成員として活躍しているかと思います。

しかし、そんな世の中になってしまってからでは手遅れのため、今からアクションを起こしていく必要があります!まずは私たち自身が社会の一構成員であることから、自身の生活の中でできること、そして大学生協として取り組めることをロードマップにまとめ、少し先の未来について語り合いました!

自分の身の回りには小さなことから大きなことまで、さまざまな環境問題があるということを知ることができました。自大学では環境に関する取り組みがあまりできていないけれど、今回のセミナーで樹恩割り箸やリ・リパックのことについても知ることができたし、他大学の活動についても知ることができたので、まずは簡単なところから環境問題について取り組んでいけたらいいな、と感じました。 (富山県立大 学生)

企画局長のまとめ

大学生協・大学生の環境活動は、日本・世界の環境問題を解決するためのプラットフォームとなる、素敵で大切な取り組みです!

LCAという指標を含め、環境活動に取り組む意義や達成度を改めて認識し、自信をもって環境活動に取り組むことが大切です!

ただし、環境活動は、活動単体の環境問題に対する成果だけではなく、その活動に関わる人一人ひとりの意識を変える・向上させることも大切な成果です!

「環境活動、とまでは中々言えない…」というような、日常の一人ひとりの行動の積み重ねが環境問題の解決につながります。

参加した人も、参加していないけどこの開催報告を手に取った貴方も、全国環境セミナーの学びを、拡げていきましょう!

LCAという指標を含め、環境活動に取り組む意義や達成度を改めて認識し、自信をもって環境活動に取り組むことが大切です!

ただし、環境活動は、活動単体の環境問題に対する成果だけではなく、その活動に関わる人一人ひとりの意識を変える・向上させることも大切な成果です!

「環境活動、とまでは中々言えない…」というような、日常の一人ひとりの行動の積み重ねが環境問題の解決につながります。

参加した人も、参加していないけどこの開催報告を手に取った貴方も、全国環境セミナーの学びを、拡げていきましょう!

全国環境セミナー事務局(nfuca-eco@univ.coop )までお願いします。