2022年度 第2回 社会的課題委員会 開催報告

開催概要

日時2022年6月19日(日)13:00~17:30

場所

オンライン

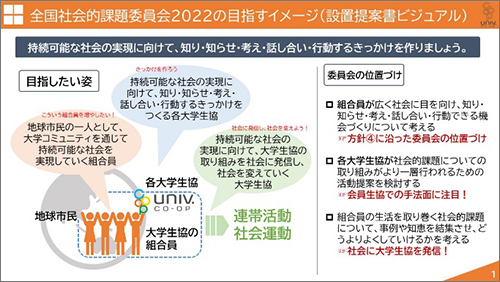

全国社会的課題委員会とは

以下の目指したい姿を実現するために、以下の位置づけで各階層別委員会、各ブロックから集まった選出された委員と共に政策議論・政策執行を行う理事会設置委員会です

目指したい姿

- 地球市民の一人として、大学コミュニティを通じて持続可能な社会を実現していく組合員

- 持続可能な社会の実現に向けて、知り・知らせ・考え・話し合い・行動するきっかけをつくる大学生協

- 持続可能な社会の実現に向けて、大学生協の取り組みを社会に発信し、社会を変えていく大学生協

委員会の位置づけは

- 組合員が広く社会に目を向け、知り・知らせ・考え・話し合い・行動できる機会づくりについて考える

- 各大学生協が社会的課題についての取り組みがより一層行われるための活動提案を検討する

- 組合員の生活を取り巻く社会的課題について、事例や知恵を結集させ、どうよりよくしていけるかを考える

議題

⓪ チーム別協議

a.環境チーム

- 2月のチーム別協議で行った行動宣言の振り返りを行いました。約4か月で環境チームとしてできたことやできなかったことの整理をして、個人でできる取り組みを深めました。

- また、地域報告資料の環境の取り組みをみて、環境セミナーや各地推進委員会などの場を活かしてどのように広げられるか協議をしました。「環境についてまずは知ってもらいたい、学びを地域でも広められる資料を作成していきたい」「他地域の発信をコメントを付けて活用も呼びかけたい」などの意見がでていました。

b.平和・国際貢献チーム

- 主に政策執行について協議しました。前半は各地域の春セミと「よりよい生活と平和」がどのように学習されたのか確認し、各地域のPN!進捗を共有し、改めて本年度のPN!の重要性と実行委員へのメッセージを話し合いました。『2年ぶりの対面開催』、『旅行業法に対応し、より多くの組合員が参加できる』といったポイントが本年度PN!の特徴です。

- また、おにぎりアクションと選挙に関する具体的な動きを検討しました。若者の現状や店舗の様子を考慮しながら協議することができました。

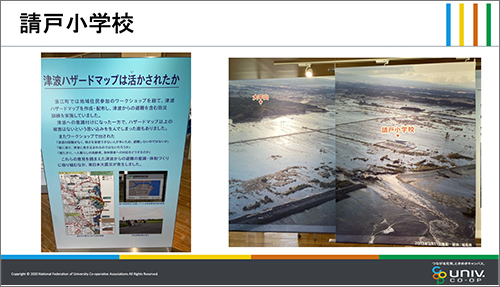

c.激甚災害支援・防災チーム

- 「ふくしま被災地スタディツアー」への意見出しを行いました。福島の下見の様子や当日の旅程、テーマなどを確認しながら必要なことを出し合いました。「オンラインを活かして、参加者が全国に発信する機会を設けてはどうか。」「参加した人が、会員生協はもちろん、ブロック内でも広げられるように。」などの意見がありました。

- また、9月1日の「防災の日」の発信に向けて協議を行いました。「大きな動きとして毎年続けていけるといい。」「各大学生協で広げられるようにしたい。」などの意見がありました。

d.消費者チーム

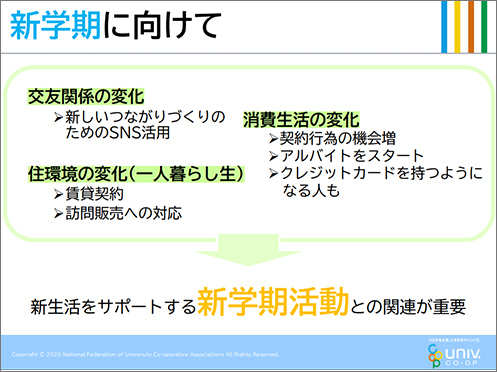

- 地域報告資料の消費者の取り組みを見て「新学期」と「通常期(消費者月間とその前後)」の2つの場面から深めました。

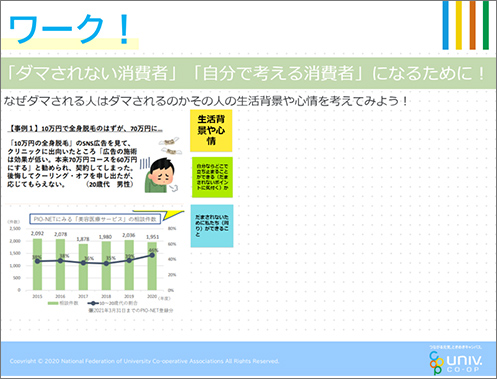

- また、消費者チームがまず消費者月間のテーマであった「ダマされない消費者」「自分で考える消費者」になるためにはどのようなことができるかを考えるために、国民生活センターが発信している若者向け注意喚起シリーズにある事例をもとにして、ダマされる人の生活背景や心情を出発点に意見を出し合いました。9月全国社会的課題委員会では全体でも考える時間を設け23年度新学期に向け推進していく予定です。

① 地域報告・階層別委員会報告

- 社会の変化に対応し、工夫した各地域の取り組みを交流しました。たくさんの「いいね」が飛び交う時間になりました。

注目した取り組みとポイント

立命館生協KIC「下宿生交流会」

ゲームや下宿生にちなんだクイズで交流する企画。G下宿生の実際の経験談と学生総合共済を紹介する企画内で食堂のご飯を食べる時間を設置。その際に、他団体から自炊キットを紹介してもらった。また参加者には、大学周辺マップと防災パンフレットを配布。防災マップを配布し、組合員がトラブルに備えられる知識を伝えている。

名古屋市立大学生協「リ・リパック回収の取り組み」

リ・リパックの回収容器を利用して食堂の投票企画を実施した。3つの学食弁当新メニューから出食してほしいものを選びリ・リパックで投票、一番投票数の多いものが出食される。環境と食堂利用の両方に目が向けられていて、その中で組合員の意見が食堂事業に生きることが体現されている点が教訓的だった。

同志社生協

「理事会でのフードロスの取り組み報告と議論」

理事会でフードロスの取り組みの報告と議論を行っていた。取り組みに対する組合員の意見とアンケート結果、ショップ食堂店長会議での懸念事項を報告し、生協運営サイドと組合員の思いのギャップに対してアプローチしていく必要性を見いだした。「食品ロスそのものについて、深く知り知らせ考えることが必要である」という意見も出ていた。

弘前大学生協

「総代会「組合員活動の時間」でのSDGs議論」

総代会内の「組合員活動の時間」で議論する内容を、学調の結果も踏まえて学生委員会と理事会で協議している。この会ではSDGs達成のためにできることをテーマにし、SDGsについて理解を深めてほしい、生協が行っているSDGsを意識した取り組みを知ってほしいという2つの目的で「飢餓をゼロに」「ジェンダー平等を実現しよう」の二つをテーマにしていた。

横浜市立大学生協

「サスシープロジェクト」

社会貢献活動に取り組む学生団体と「サスシープロジェクト」を立ち上げ、生協食堂でMSC/ASC CoC(Chain of Custody)認証に対応したサステイナブルな食材を使った料理を提供している。企画の実現させるために様々な株式会社にも協力をしてもらい、食を通じて環境について、海について意識を持つきっかけ作りができている。

奈良女子大学生

「ナイトタイム説明会での成年年齢引下げに関する啓発」

消費者トラブルに巻き込まれる組合員を減らすために未来の組合員とその保護者に向けて、成年年齢引下げに関する啓発をする目的で説明会の中で報告を行った。報告を行った学生は、自身の推進委員での学びを踏まえて、消費者トラブルに巻き込まれる組合員を減らしたいという想いで成年年齢引下げに関する啓発を行った。新入生だけでなく保護者にも共に伝えられている点が教訓的である。

② SDGsについて

近年言葉として広まりを見せているSDGsについて、大学生協のこれまでの向き合い方や行ってきたことを確認したうえで、大学生協の社会貢献的な活動をSDGsの視点から振り返りより社会に広めていくためにどのようなアクションをすればいいのか政策討議を行いました。2030年に向けて、大学生協はこれを頑張った!とアピールできるよう全社委として今後方向性を提案していきます。

- SDGsという言葉を知らない人はいないのではないか。進め方で腑に落ちないところもある。企画をするときに、該当する項目を載せたりマッピングをしたりしている。当てはまるよねとかではなく、考えているかというよりもどれに当てはまるか考えることが多くなっているのではないか。1から考えているのは少ないのかなと思う。もっと根本的に考えるのが重要なのではないかと思う。(学生)

- 大学生協で活動していたら、SDGsの全部の目標について考える機会に巡り合える。ほかの企業では難しいと思う。大学の講義などを踏まえて、様々な目標について学ぶことができたり、大学生協の活動の中で触れられることで、すべての目標について伝えられたり、発表できたりする。(院生)

③ 平和について考える今後の動きについて

前回の委員会より取り組んできた学習会や募金の動きを共有し、改めて募金の動きを広めることや学習会を定期的に開催することが大事だということを確認しました。そして、より平和について考える動きを広めていくためにどのようなアクションを大学生協全体として行えばいいか、学習会ではどのようなことを大事にして何を学べばよいかという政策討議を行いました。Peace Now!も起点として、 夏に向けて平和について考える動きを全国的に広げていきます。

- 関西でも平和を考える学習会をしたいとなったが、余力がなく難しかった。全国でできるとみんな参加しやすい。ウクライナの学習会をやったが、募金の使い道が不透明だと募金できないな~という声があった。使い道までを書いておくと募金する人増えるかも(学生)

- 全国的にしてほしいのは、学習会などに参加した人がオンラインで報告会で全国に広めるという意志をもってやってほしい。PN!についてもそう。オンラインで全国に向けて発信をする必要があるのではないか。いけなかった人たちの刺激になるようなことができれば。(職員)