大学生協で「防災フェスタ」を開催しています!

松山大学生協の防災フェスタについて

松山大学の企画している防災フェスタは、組合員に防災について考え、自ら行動してもらうことを目的としています。被災地の写真展示を筆頭とした多様なブースを設け、震災・災害の恐ろしさや「1人1人が今からでもできる防災活動」を組合員に伝えてきました。

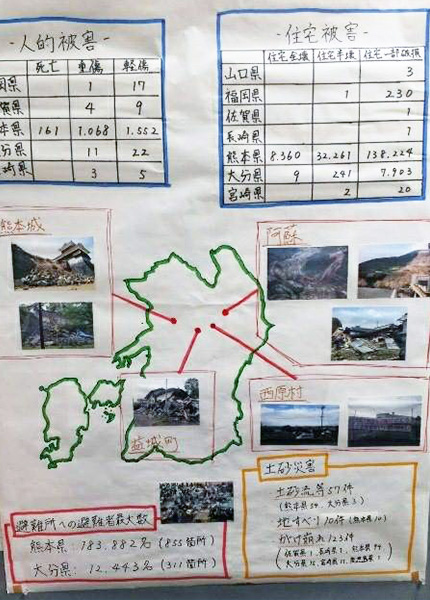

昨年までの防災フェスタでは、被災地の写真展示や松山大学周辺の避難場所の掲示、非常食の試食、防災グッズ作り、防災冊子の作成を企画しました。

以下、各企画の「背景・過程」と全体を通しての「成果・課題」の2つに分けて紹介します。

まず、各企画の「背景・過程」の部分からです。

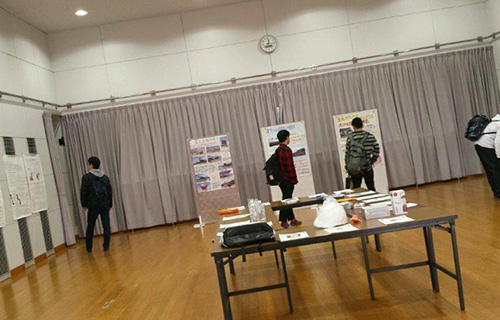

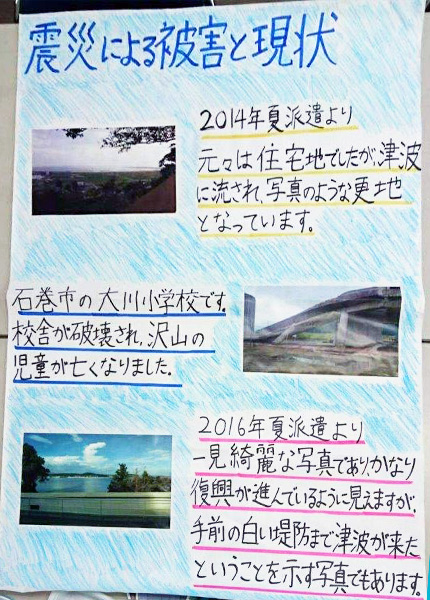

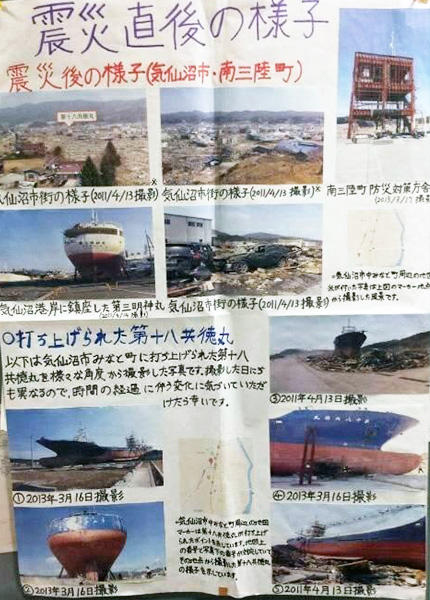

1つ目に、被災地の写真の展示を行った背景としては「災害の少ない愛媛県の学生は他県での震災・災害を他人事として捉えがちである」という現状があったことに起因します。そこで、6年前に起こった東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県の震災当時の状況や数年後の現状の写真を組合員に見てもらおうと考えました。数年経っての変化だけでなく、震災当時のありのままの姿を見ることで震災・災害の恐ろしさを組合員に実感してもらう狙いでした。展示した写真の大半は、学生委員会のメンバーが大学生協主催被災地復興支援ボランティアで2度、宮城県を訪れた際に撮影しております。

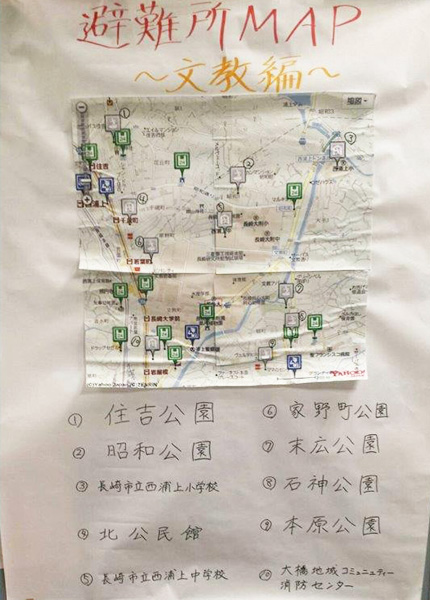

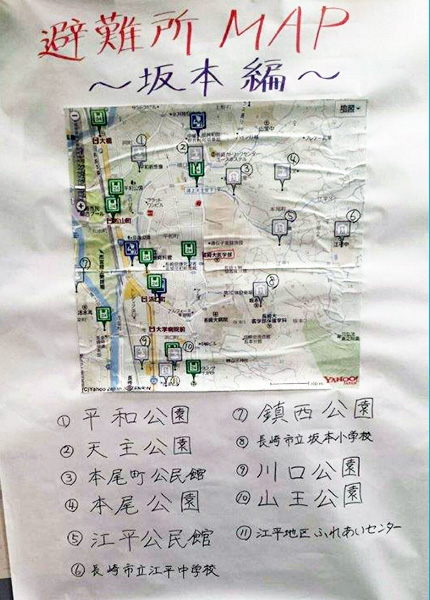

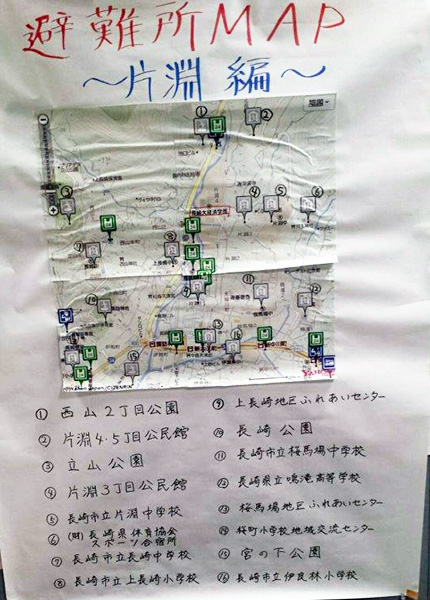

続いて松山大学周辺の避難場所の掲示についてです。

まず、企画背景としては「下宿生が半数を占める松山大学では自分たちの住んでいる地域の避難場所を知らない学生が多い。」という現状がありました。その現状に対し、「いざ災害が起こった際にどこに避難すべきか」を認知してもらう必要があると考えました。

そこで、松山大学周辺の地図(避難場所込み)が記載されているGoogleマップを拡大コピーし、「私たちが住んでいる地区の近くにはどこに避難場所があるか」を参加者にも“見える化"して掲示しました。

続いて非常食の試食企画を行った背景は「防災という言葉・考えに対し、そもそも固い・難しいイメージを抱いている学生が多い。」という現状があったためです。そこで、マイナスイメージを少しでも和らげ、その上で手軽に楽しく防災について考える機会を作りました。

乾パンを筆頭とした非常食の試食でその現状を十分解決できると至りました。

防災グッズを実際に作れるブースについての企画背景は、非常食の試食企画と同様です。

その現状に対し、新聞紙で作れるスリッパや簡易コップの作り方を紹介及び製作の時間を作り、もしもの際に自ら防災グッズを作れるように働きかけました。

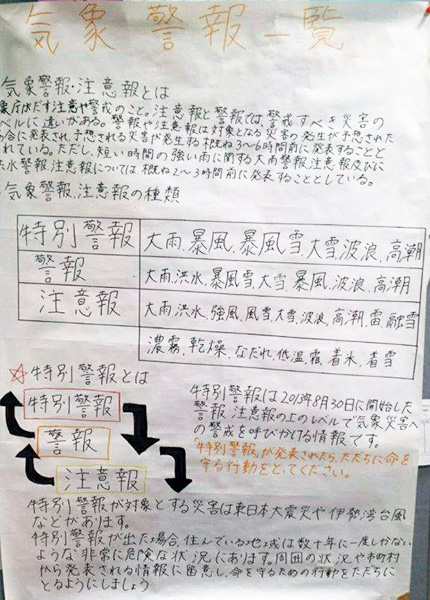

防災冊子作成については「松山大学生1人1人の防災についての知識が乏しい」という企画背景がありました。そこで、防災フェスタで展示したもの・予備知識を、冊子という形にまとめることで、組合員がいつでもどこでも防災について振り返れるようにしました。

防災フェスタに1ブースでも参加した組合員の数は50人近くを数えました。参加してくれた組合員の中には、「非常食って意外と美味しい!いざという時でも役立ちそう。」という意見や展示物の写真を1枚1枚撮る学生もいました。

次回の防災フェスタでは、組合員により気軽に防災について考えてもらえるよう、学生の大半が利用している“Twitter"を使った情報発信をしていきます。一例として防災クイズを実施することで、楽しみながら防災について考えてもらう機会を作れると考えています。

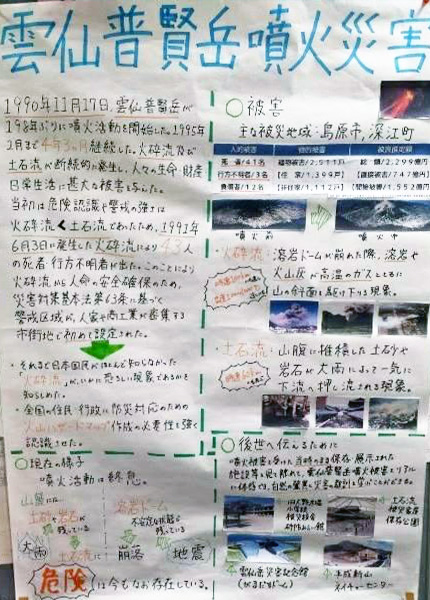

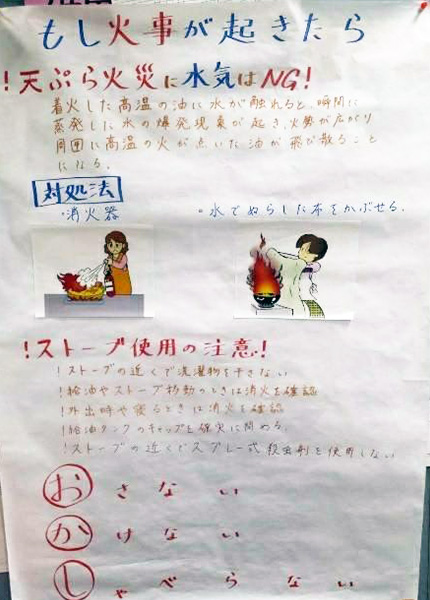

長崎大学生協の防災フェスタについて

どのような取り組みだったのか

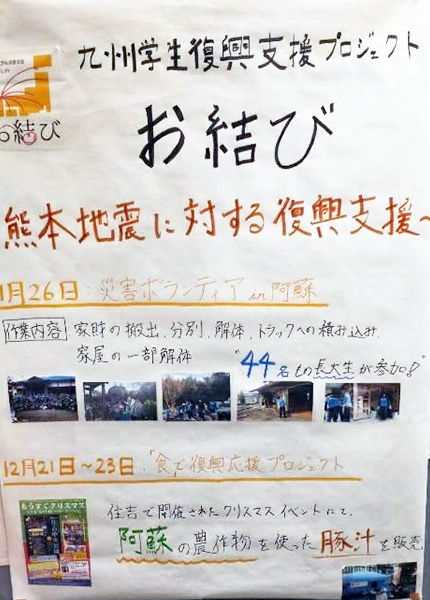

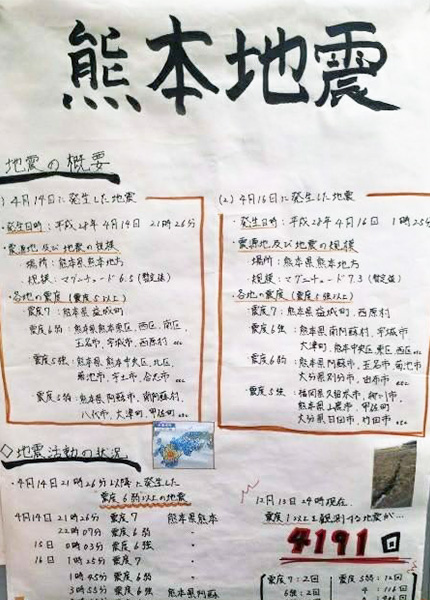

九州は大きな地震は起きないという勝手な思い込みがありましたが、4月に熊本で地震が発生し、熊本、大分で甚大な被害があり、「九州でも地震は起こるんだ。他人事ではない。」と思いました。

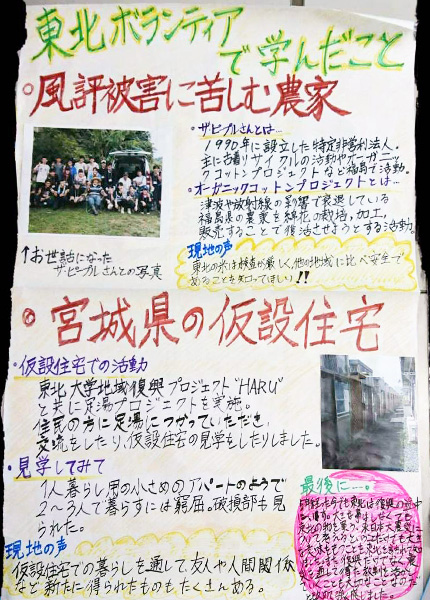

また、その年の9月に長崎大学で募集していた被災地スタディボランティア派遣に参加して、東日本大震災から5年半経った東北の現状を知りました。11月には熊本地震に対するボランティアに参加し自分の目で熊本の状況を見てきました。

この2回の経験から、長崎では入ってくる情報量が少ない、どうしても他人事だと感じてしまうという現状に気づきました。

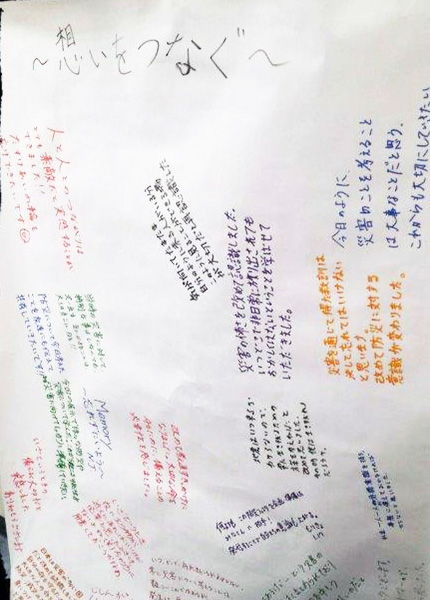

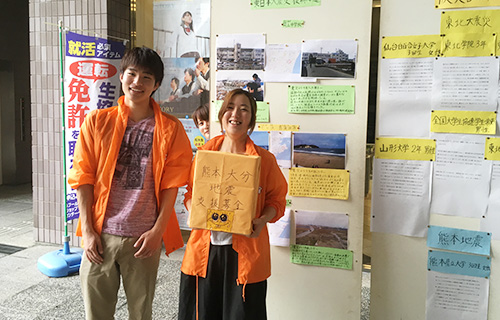

そこで、今回の防災フェスタでは組合員のみんなに過去に起こった災害から学ぶ機会を提供すること、そして災害に対しての備えをするきっかけ作りの場を作りたいという想いで企画しました。

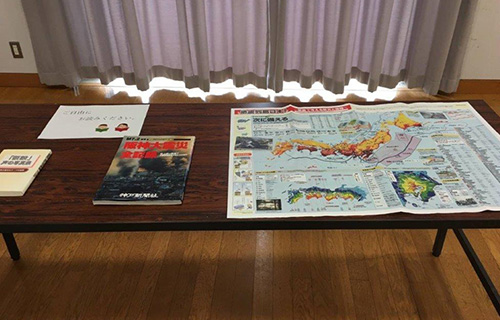

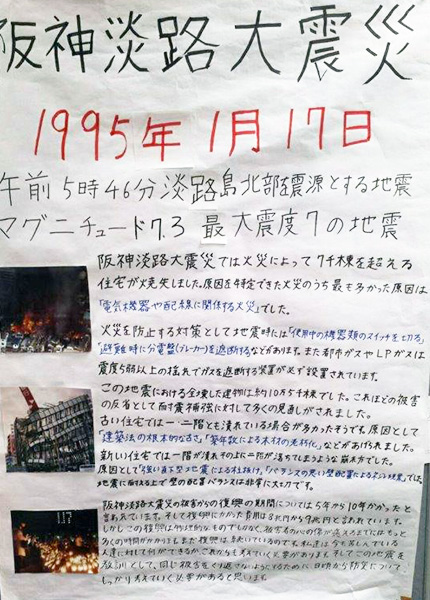

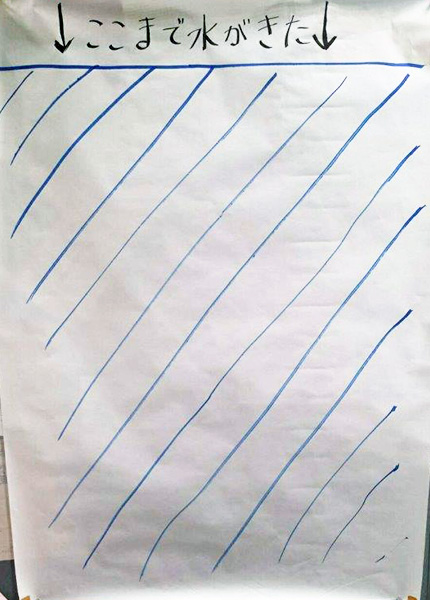

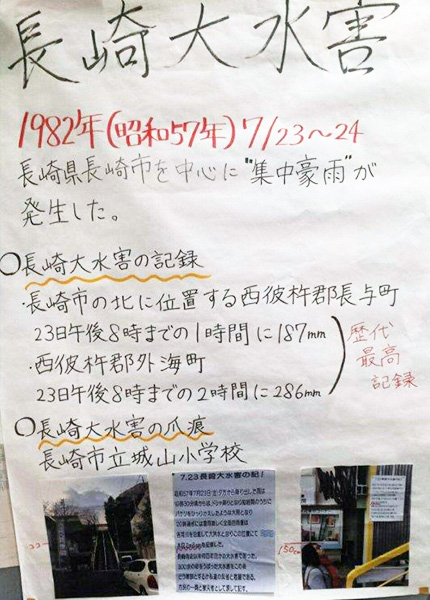

内容としては、長崎で起きた過去の災害や長崎大学周辺の避難所についての展示を行いました。加えて、長崎大学で東日本大震災に対してと熊本地震に対して支援している2つの学生団体に協力して頂き2つの災害については取り上げました。その他にも、防災グッズの展示や非常食の試食会を実施しました。

参加者の様子や反応

実際に展示を見に来て頂いた方は、50人程度でした。ですが、来て頂いた方からは「改めて考え直すきっかけになりました。大切な命を守るために、備えることの必要性を感じました。」「気が向いてたまたま自分のように来る人がいる分このように見ることができる場が大切だと再認識した」などの反応をもらうことができ、この企画に込められた想いは伝わったのではないかと思います。

実行委員側としての感想や今後の意気込み

初めての試みでしたので、参加者からの反応を頂くまで不安が大きかったですが、この企画に込めた想いが伝わっていることを実感でき、防災フェスタを企画して良かったと思うことができました。今後は、“長崎”だからこそある課題だったり、できることだったりを考え、情報発信や多くの組合員を巻き込んだ活動を行っていきたいと考えています。

東北大学生協の防災フェスタ(学生委員会中心の取り組み)

どのような取り組みだったのか

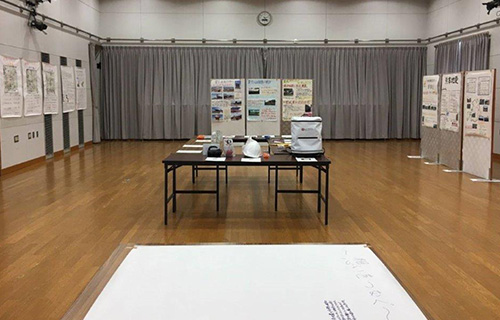

企画当日にキャンパス敷地内にてテントを設営し、非常食の試食や防災グッズの展示、学生委員会にて作成した防災に関する情報を掲載した冊子の配布などを行いました。今年は特に、被災地の当時の様子と現在の様子を比較した写真展示をオープンに行い、組合員の震災及び防災に対する、意識の底上げを目指しました。

参加者の様子や反応

クイズに答えて企画を楽しむ組合員や、写真展示を熱心に見て学生委員に質問をしたり、考えをめぐらせたりする組合員もいました。

運営側としての感想や今後の意気込み

運営側としても多くの組合員と触れることができ、また、自分たちの震災・防災に対する意識を高めることもできる非常にやりがいのある企画です。今後も震災・防災に関する取り組みとして継続していければと考えています。

塩竈未来応援バスツアー(教職員院生組織委員会中心の取り組み)

どのような取り組みだったのか

被災地を学び、楽しみ、消費を通して被災地を応援する企画です。はじめに現地NPOの助けを借りつつ塩釜について学びました。その次に塩竃仲卸市場に向かい、海鮮丼をつくることで参加者同士の親睦を深めました。 その後塩釜の商店街を観光し、最後に「顔晴れ塩竈」の工房で、どのように震災を乗り越えてきたかを学びました。

参加者の様子や反応

被災地について「興味関心をもった」という声が多く寄せられました。また、復興について関心を持ち続けることが大切だという声もありました。参加した組合員のほとんどが参加して良かったと笑顔で帰路につきました。

運営側としての感想や今後の意気込み

復興は「現在」をどうするかというより、「未来」をどのようにしていくかというフェーズに入っています。地域の目指す姿と連携しながら組合員がともに成長できる取り組みを実行していければと考えています。

震災復興応援メニュー(教職員院生組織委員会中心の取り組み)

どのような取り組みだったのか

被災地の食材を用いたメニューを利用いただくことで、食べて復興応援する企画です。

石巻のかつおぶしを使用したネバネバ丼と気仙沼さけ弁当を提供しました。また1食10円を「学業継続支援募金」とし、大学の修学支援基金に寄付することにしました。

参加者の様子や反応

計7日間3,493食の利用がありました。

運営側としての感想や今後の意気込み

例年、食堂のみで提供していましたが、より多くの組合員に復興応援に関わっていただきたいと考え、今年は購買店でも弁当として取り扱いました。

教職員・院生組織委員会が中心となり、年間を通して「震災復興応援メニュー」を提供し続け、事業を通じた復興支援を継続します。