キリン×大学生協 発

「スロードリンクを楽しみましょう!」座談会

藤田- 藤田 仁美さん

キリン㈱ CSV戦略部

シニアアドバイザー

藤田- 越智 愛さん

キリン㈱ マーケティング部 宣伝担当

メディアグループ

安藝- 安藝 亮さん

キリン㈱ 企画部

不破- 不破 雪乃

全国大学生協連 執行役員(愛知大学)

金田- 金田 直巳

全国大学生協連 執行役員(岡山大学)

小林- 小林 和通

全国大学生協連 執行役員(龍谷大学)

キリン㈱ CSV活動「お酒とうまく付き合う

〜「スロードリンク」で豊かな人生を〜」

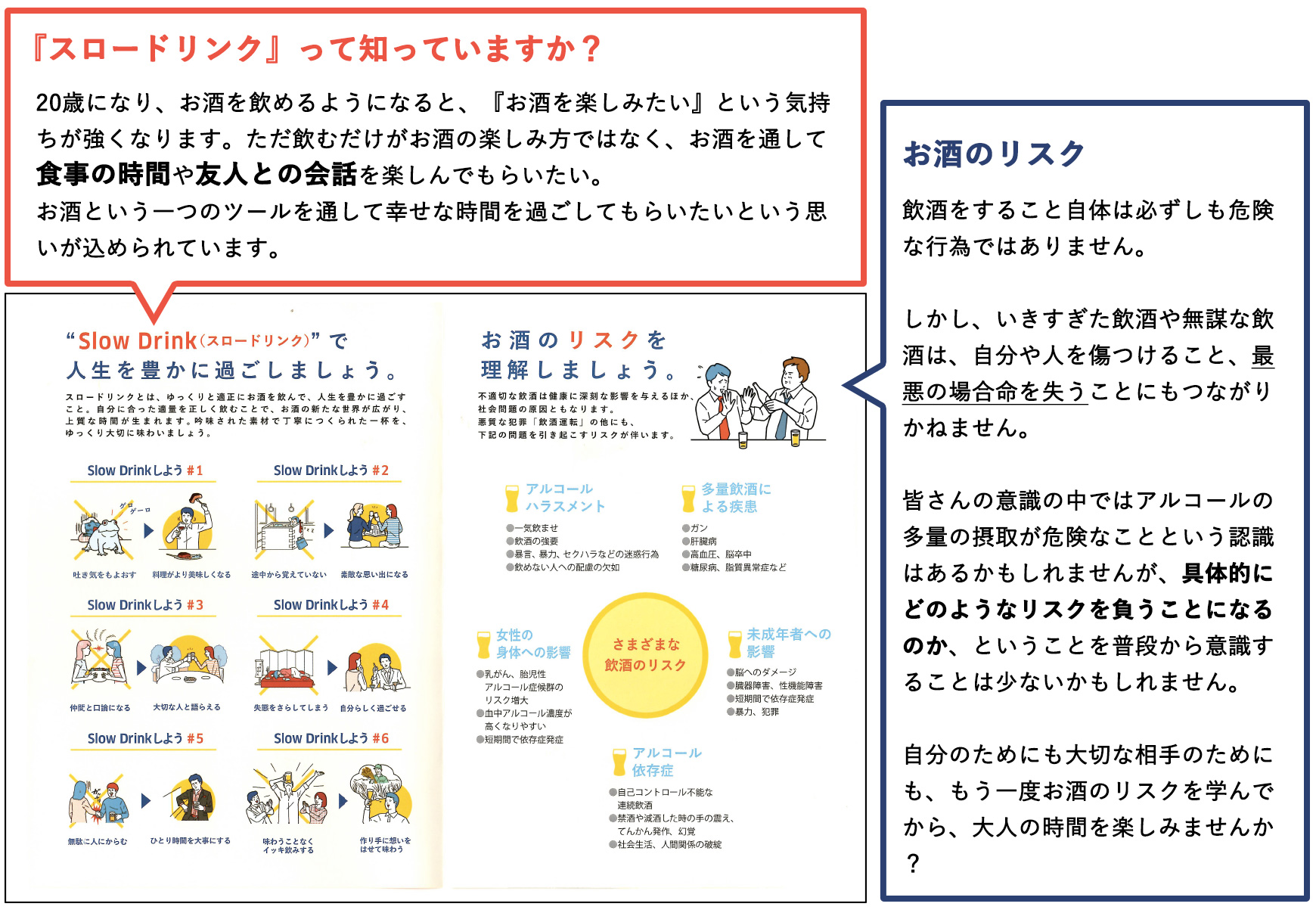

スロードリンクの提唱。経緯と内容について

不破- 早速一つ目ですが、リーフレットを開いたところの最初に『スロードリンクで人生を豊かにしましょう』と書いてありますが、すごくわかりやすいし、確かにそうだなと思ったのですが、なぜこの、スロードリンクっていう考え方を提唱しようと思ったのか、内容を考えた経緯などを教えていただきたいです。

藤田- ただゆっくりとお酒を味わうだけでなく、お酒に合う食べ物をマッチさせて、お酒とお食事とのマリアージュ(飲み物と食べ物の組み合わせがいいこと。特にワインと料理の組み合わせのこと)を是非楽しんでもらいたいと思っています。また、一人ではなく、誰かと一緒にゆっくり語り合う時間を楽しんでいただきたいですね。お酒を飲みながらお話をして相手のことを改めて深く知る、その時間がとても貴重なものだと私たちは思っています。「スロードリンク」には、お酒を介することによって人と人との関係がもっと深く豊かなものになって欲しい、その時と空間を大切にしてもらいたいという想いがこめられています。

皆さんは「スロードリンク」という言葉を聞いた時にどういう印象を持ちましたか?

小林- 飲まないとかマイナスイメージではなくて『楽しく飲もう』みたいな感じで、なんとなくプラスに取れ、楽しい転換ができるのはいいなと思いました。

安藝- お酒の飲み方って、盛り上がってわいわい楽しむ飲み方と、まったり飲む宅飲みのような、チルアウト的な飲み方と両方あるのかなと思いますが、前者だと、お酒のいい面だけでなく悪い面も出てしまうことがありますよね。後者の飲み方もすごく人生を豊かにするお酒との付き合い方の一つなんだよ、ということを知って欲しいと感じています。

金田- 僕はもともと飲める方で、ゆっくり飲んで楽しむタイプだったためこれは実践しています。飲み過ぎた人を介抱することもたくさんあったので、そうなった人を見ると自分がしっかりと楽しんで楽しく帰りたいと思っていました。スロードリンクっていうのは気をつければ、安全にというか、その時間だけではなくてその後も安全に帰れるというのもあるんじゃないのかなと思います。安全面も考慮された飲み方提案なのかなと僕は思いました。家族はあまり飲むほうじゃないので、家で飲むときも一杯ずつゆっくり飲んでいます。1時間ぐらいかけて1杯飲むみたいな飲み方をしていて、しっかりと話をすることもあるので、やはりこういう飲み方を知って欲しいなと思いました。

藤田- 不破さんは女性の立場からどうですか?こういう飲み方について。

不破- そうですね。私自身はあまり飲めないタイプで、お店に行ってもジョッキ一杯でもう限界が来るタイプなので、別に強要されたことはあんまりないんですが、最初はウーロン茶でとかにしています。あんまり飲まないっていうことをいうと、『あ、飲まないんだー』みたいな反応はされますけど。でも、こういう考え方をお酒を楽しむ人も楽しめない人も持っていると、ご飯を食べる場面がすごく楽しめるなって思います。どんな人も楽しめるなって感じます。本当に広がるといいいなと私も思っています。

藤田- やっぱり食事も楽しみたいですよね。

不破- そうですね。お酒飲めない人たちにとっては、ご飯会はご飯を楽しみたいなと思っているので。ご飯が楽しめるといいなって思います。

藤田- ご飯に合うお酒の楽しみ方も色々あるんですけどね。今の学生さんはどのような飲み方をしているんでしょうね?

小林- 僕は今年東京に来たのですが、東京に来てこういうのが楽しいなと思うようになりました。東京に来てお洒落なお店とか多いですよね?『わぁ』みたいな感じで、そのようなお店に来ると、メインが料理になるんですよ。

なので、お酒をいっぱい飲みたいっていうのではなくて、料理とか空間を楽しむためにお酒があるよねという認識があって、東京に来てからはそういうのが多くなりました。逆にいうと学生の時に空間を楽しむとか料理を楽しむっていう発想はあまりなかったかなと思いますね。

藤田- 出身は?

小林- 大学は京都でした。伏見区っていう結構都会ではないところで、学生街だったので。食事を『じゃあみんなで食べに行こう』というよりも『じゃあ飲みに行こうか』みたいな発想になっていました。

藤田- そうすると、飲みの席ではあまり食事を摂らないのですか?

小林- 『そこにお金使う?』みたいな感じですよね。でも、東京に来て気づきました。こっちの方が楽しいって。

藤田- それは良かったです。そういう楽しみ方ができるようになって。

私たちはスロードリンクの考え方を多くの人に知ってもらい、ただ飲むだけじゃなく小林さんや不破さんのように食事の楽しみも味わった後、金田さんが言われるように、安全に家に帰っていただきたいと思っています。飲んだ帰りに『酔っぱらってフラフラして、怪我しました、事故に遭いました』ということなく、最初から最後まで楽しめる。そういう飲み方ができるのがスローな飲み方かなと思いますね。

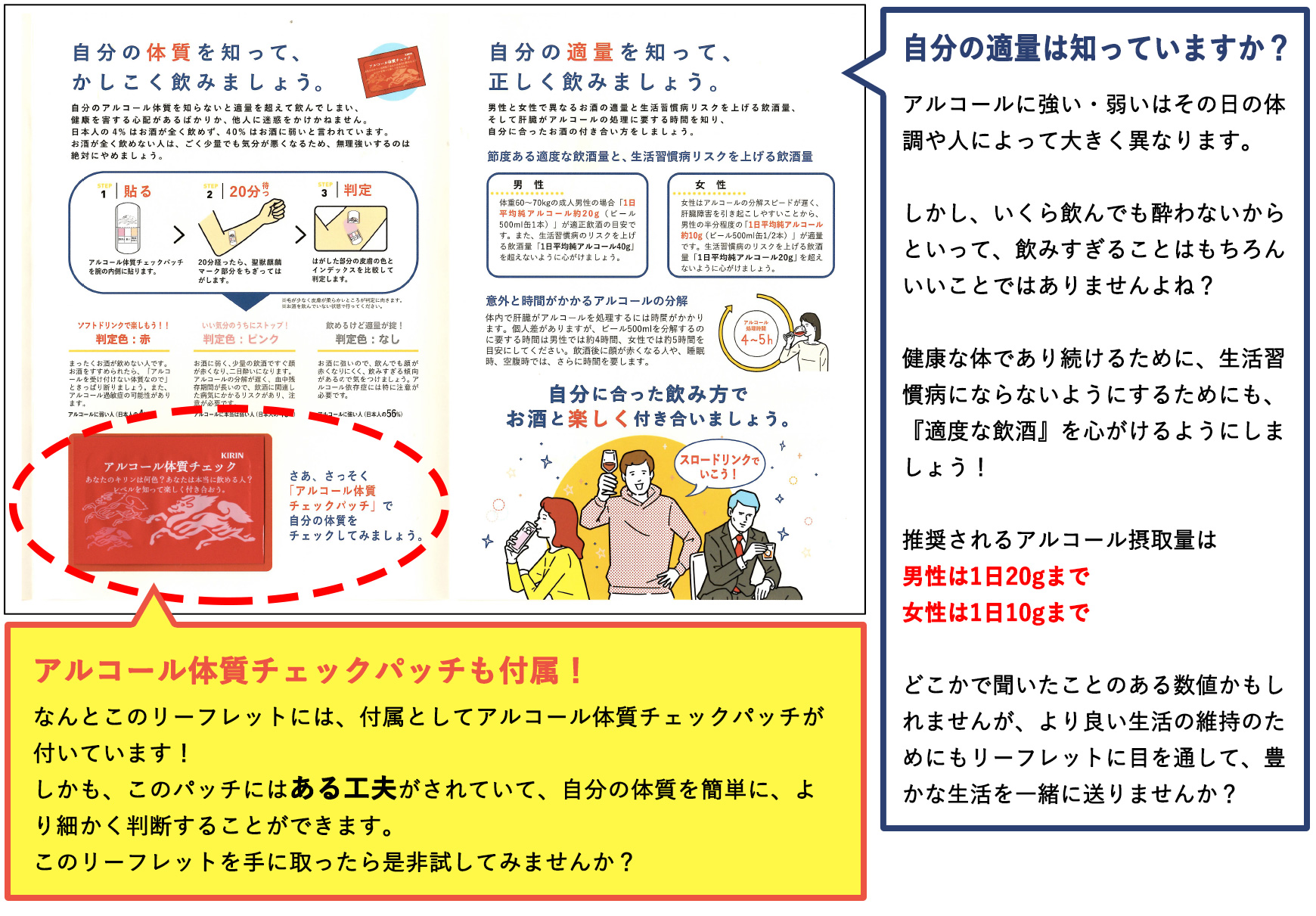

リーフレットに付属しているアルコールチェックパッチの工夫は?

KIRIN リーフレット 〜お酒との上手な付き合い方〜

不破- 次の質問に行きたいと思います。リーフレットにアルコール体質チェックパッチが付いていますが、はがした後に対比表を見るだけで、この色と同じですというのがわかりやすいと感じました。

なぜこういう工夫をされたのかを教えていただきたいです。

- 田村

- 従来使っていたものはキリン独自のものはもちろんありませんし、赤になるか白のままかということしか計れていませんでした。

不破- 私が見たことがあるのはアルコールを絆創膏とかにつけて、貼るというものでした。キリンのアルコールチェックパッチは簡単にできるのがいいなと感じました。色の判断がしやすいのもいいと思います。

藤田- 私たちがオリジナルで作っているので、キリンの聖獣マークをいれています。キリンは実在の動物ではなく、中国の伝説上の動物で、幸せを運ぶと言われているんですよ。ですから、お酒とともに皆さんの暮らしにも幸せをもたらして欲しい、という想いがこめられています。

パッチについてですが、キリンのマーク部分だけ剥ぎ取り、その下の肌の色を例示されている3つの色枠と比較して簡単に見分けることができるようになっています。

安藝- 判定が赤か白か2パターンしかなかったり、色を比べるものがなくて、なんとなく中位かな?という感じだと印象に残らないのでやる意味があまりないのではと思いますよね。皆さん自身のお酒の強さについて印象をしっかりと残してもらうには、お金がかかるとしても取り組んでいかないといけないという企業姿勢の表れなのかなと思いますね。当然こっちの方が高いですからね(笑)。

藤田- いい加減な判定をしたくないですからね。大切なことなので。しっかりと自分の体質を知ってもらうことが第一なので。そこはしっかりとお金をかけて、わかりやすいようにしています。これなら誰でも簡単に判定ができますからね。皆さんが実際に体験を通じて自分のアルコール体質を理解し、その後の飲み方に役立ててもらいたいと思っています。これまでにやったことはありますか?

金田- 普通にアルコールを絆創膏につけて皮膚に貼るという簡易的なやつしかやったことはありません。

結構あの方法だとアルコールの濃度が高くかったり、つける量が変わったりすると結果が変わってきてしまいますよね。大量につけたら真っ赤になっちゃって。そういう意味ではちゃんと適性が測れる、一定の規格で測れるというのはすごい良いなと思います。

越智- 質問にダイレクトに答えられているかわかりませんが、形式についていうと、ただキリンが上手にお酒と付き合いましょうと、良いことを言うだけではなく、こうやって簡単な形でツールまでセットで提供するということで、本当に真剣に応援していることや、簡単に配れて興味が持てるようにイラストが入っている点が工夫していることです。入社式で配られて試した時に楽しかったことを思い出しました。学生の時は自分がどれくらい飲めるのかわからなくて、周りですごい飲んでいる人を見ると怖かったんですよね。私も飲んだらああ言う風に豹変してしまうのかって。もしこのようなツールに早く出会っていたら、学生時代にお酒をもっと楽しめたのではと思います。形式、使い方も含めて工夫をしていると思いますね。

不破- 私もこういうチェックとかをやるまでは大人になったら飲めるのかなと何となく思っていて、家族が結構飲む方なので、遺伝的に大丈夫なんだろなって考えていて、でも全然飲めないことがわかりました。チェックをやって飲めないことがわかったので、多くは飲めないんだなってことがこういうことでよくわかりました。

藤田- このリーフレットは裏側にお酒のリスクについても書いてあるんですよ。お酒の楽しさだけではなく、飲み過ぎたらどうなってしまうのかを知ることは大切です。楽しく飲んで安全に帰るためには、不適切なお酒の飲み方のリスクに、しっかりと向き合う必要があると思っています。それでこういった飲酒がもたらすネガティブな情報を記載しましたがどういう印象を持たれましたか?

越智- これを見た時にお酒って怖いって思いましたか?それともすごくたくさん飲むと怖いんだなという感じですか?結構リアルなことを書いていると思いますが。

小林- あんまり切迫した感じではないですね、僕からしたら。そうだよね、みたいな。ガンとか病気系とかは『ずっと飲みすぎるとよくないよね。』、みたいな確認のような感じがします。

越智- では適量を飲んでいればリスクはないという印象ですね。

小林- はい。実際自分がどのくらい飲んだらこうなるのかっていうのが、病気のことはわからないので、なんというか、絶対に飲むなっていうイメージではないですね。

金田- 病気のところに関しては僕も学部が農学部だったので、論文とかも読んだことあったので、『こうなるのか』っていうのは知っていました。やっぱり一番はアルコールハラスメントのところで自分が加害者にならないようにしないといけないっていうのが、強いイメージ。失敗した人を何人か見てきたので、そういう人を見ると『あれと一緒なのはちょっと』っていう、『なりたくないなぁ』っていう風に思ってますね。

藤田- ではイッキ飲みとかが始まった時に、『それはやめようよ』って言えますか?それとも雰囲気に飲まれてしまう感じですか?

金田- 僕は止めるまではなかなかいかないんですけど、『無理はするなよ』って呼びかけ、潰れかけていたら介抱しますし、嫌がってたら席を動かしてあげたりとかしていました。一応僕はその辺は気をつけるようにはしていましたね。

越智- 僕が飲むよ、みたいなのはないですか?

金田- それはないですね。注がれたやつは残さないようにはしていたんですけど、イッキ飲みをするみたいなことはないです。ちびちびとみたいな。

藤田- みなさんが金田さんみたいな認識を持っていたらいいんですけどね。

金田- そうですね。みんながみんなっていうわけではないので。

藤田- 1日あたりの適正な飲酒量がどれくらいかはリーフレットを開けたところに書いてあるんですよ。男性であれば純アルコール20g程度、女性はその半分程度。そして、生活習慣病のリスクが上がってしまうのがその倍の量になります。そのあたりの認識はありましたか?男性にとってビール500ml一缶が適量というのは、少なすぎるように思うんじゃないですか?

金田- 思う人も多分多いと思います。

小林- この数字を見たことないっていったら嘘になります。どっかで見ました。保健の教科書とかには載っていたと思うんですよ。見たことはあるんですけど、それを意識して生活しいたかって言われたらそうじゃないなぁと。

藤田- そうですよね。小中高とちゃんと保健体育の時間にこの勉強はしているはずなんですよね。アルコールの危険性はドラッグなどと一緒の学習項目に入っていますが、そこでお酒は危ないものなんだという認識を持ちましたか?

金田- 近くに飲む人がいないとそのイメージがつかないですね。特に家族が飲まない限りあまり飲酒した後の悪いイメージがつかない。

小林- 周りの人によるっていうのは金田くんのいう通りだなと思っています。高校生までは想像がつかないんですよね。想像つくとしたら周りの大人がどうかっていうところで、例えばお父さんがたくさん飲むけど、強いから平然としているとかだったら。そして、美味しいって言われていたら『あぁビールって美味しいんだ』って思うんですよね。だからそんなに、アルコールを飲むことに対してマイナスなイメージはないと思います。高校まではそういうのが影響すると思います。

藤田- なかなかお酒の適量って言われてもピンとこないでしょうね。あまり世の中で使われていないので、「純アルコール量」という言葉自体初めて聞くかもしれませんね。

金田- 居酒屋ではジョッキとかで出ると思うんですけど、そこで氷とかでカサ増しされたりしたら結局何杯飲めばその量になるのかわからないですね。缶とかなら自分の飲んでいる量はわかるかもしれないですけど、なかなかお店に出されるお酒一杯一杯にどのくらいのアルコールが入っているかは、全然知らないですよね。となったらこれは何杯なんだろうっていうのは、適量の摂取量を知っていてもなかなかわからないところはあるんじゃないのかなと。

越智- 食品に含まれるカロリーは意識するじゃないですか。特に女性は、自分が食べているお菓子や飲み物のカロリーを意識しますよね。ファミレスのメニューって普通にカロリーとか書いてあるじゃないですか、そんな感じで、純アルコール量がパッケージに書かれるようになれば、だいぶ意識もしやすいし、把握もできるなって思います。私たちメーカーのみでなく、流通を巻き込んでやらないと難しいんだなって思いました。

藤田- そういう風に缶とか容器に「これは純アルコール量何グラムです。」と書いてあるのは、いい取り組みだと思いますか?

小林- 判断材料が変わりますよね。%だとわかりにくいですし、体調にもよるので、いい判断基準になると思います。

藤田- 実際にはなかなか取り組めていないですし、世界でもそこまで実施している国は、イギリスやオーストラリアなど数少ないですけどね。でも、これからはそういう方向性に持っていかないといけないと思っています。

不破- そうやって判断材料が増えると選ぶお酒も自分に合うものがわかってくるなぁって思いますね。

藤田- 容器に表示するのもそうですし、さっき越智さんがいったようにレストランでメニューに書いてあれば、『じゃあ今日は調子も悪いし、これくらいでやめておこうかな』っていう判断材料になる感じですね。体調や健康のことを考えるとまだまだやれることはありそうですね。

金田- 大学でこういうリスクを習うっていう授業がないので。

教職をとっている人はあると思うんですけど、他の人はなかなか保健体育の授業はないので、実際に飲んでいる人たちが知らないっていうところがあるのかなと思います。

藤田- 高校までは授業があったからなんとか勉強はしたけれど、大学に入っていざ飲み始める時点になったらどういう飲み方がいいのかわからない、ということは聞きますね。それを教えてくれる先輩はいませんか?

金田- 多分大学とか入るサークルによって変わってくるかなと思います。サークルもいわゆる飲みサーっていうところではイッキが普通とか飲まされるっていうところもあると思いますし、僕らの学生委員会は守ろうと決めていたので、1回生の間は飲み会は控えるっていうのを決めているとか。潰れさせないように先輩が介抱するとか。そういうところはいいかなって思うんですけど、やっぱり周りの環境が左右するのかなと思います。

藤田- 皆さん、パッチテストの結果、皮膚の色は変わりました?

安藝- 本当に真っ赤になりました。

私はアルコールに体質的に弱いので、注射をするときの殺菌でもアルコールを使うとバーってかぶれるんですよ。でも、キリンでは絶対に飲まされないし、中途入社した際にも不適正飲酒の研修が1時間くらいありましたね。

先ほどの大学生同士でも飲み過ぎないためにという話ですが、10年前くらいに自分が大学生だった時より、個人主義や、取り乱す、コントロールを失うことがダサいという価値観が進んでいるのを感じます。飲み過ぎて倒れているのを、楽しんでいるんじゃなくて「あいつダセーな」っていう感覚ですね。だから、「皆で盛り上がっているつもりかもしれないけれど、人に無理に飲ませているのは、一人ひとりの楽しみ方や個人の価値観を分かっていないことだからダサいよ」とか、「コントロールできていないのもダサいよ」みたいなことを一人ひとりが発信していくのがいいのかなと思います。

越智- そういう時代になっているのかな、働き方改革もそうだと思うんですよね。今まで家にいて働くよりも、会社に来て働くのが当たり前だったけど、キリンビールでは在宅勤務とかフレックス勤務制度があります。個人で状況や体調に合わせて、どんな飲み方もその人らしいって認められる風潮になってきたっていうのは時代が良くなってきたと思います。今の大学生の方は何年か前よりも、だいぶいい時代に生きていると思います

藤田- 今は昔に比べて楽しむ要素がいっぱいあるじゃないですか。ネットゲームやら音楽など他に夢中になれることがたくさんあるので、お酒にだけ頼らなくても他に色々自分なりの楽しみ方を見つけるのが上手なんじゃないかなと思っていますが、どうですか?

金田- 地方だと遊ぶ環境が限られているので飲むのかなと思います。

越智- わかります。私もその地方の大学だったので、エンタメはカラオケみたいな。

金田- そうですね、カラオケかボーリングか、飲むしかないみたいな。でお金がなくなったらもう宅飲みしかないみたいな。ゲームとかもやるかもしれないんですけど、やっぱりゲームも飽きちゃうと飲むとか。地方と都市ではそういう環境もやっぱり違ってくるのかなと思います。東京の方だと夜までいろんなところが空いていて、カフェとかもたくさんあるじゃないですか、僕も岡山の方の出身で結構田舎の方に住んでいるので、夜になったら何もなく、そうなると家で何かするしかないので、もしそれが下宿で大学とかだったら飲むしかないのかなと思ったりします。

越智- さっき小林さんもおっしゃっていましたよね、東京にきてから飲み会とかが楽しくなったっていう感覚に近いです。

安藝- 地方って車社会じゃないですか。飲んだら運転できないので、代行っていう文化を地方に行って初めて知りました。代行タクシーを呼んで飲むっていう文化を。学生の皆さんはそういうのはあるんですか?

藤田- でも、学生街だと飲み屋が近くにあるのでは?

金田- そうですね、下宿生が集まると近くなので代行は大丈夫ですね。

藤田- 他に楽しみがないということもあるんですね。

金田- 都市と地方とではおそらくアプローチが変わってくると思います。生活の環境や感覚からして違うので同じ手段ではないのかなと。スロードリンクも都市だからこそっていうのはあるのかもしれません。

安藝- 地方都市だと居酒屋とか飲食店が閉まるのがむちゃくちゃ早いですよね。

藤田- それはそれで健康的ではあるなと思ってしまうんですけど、でもその後宅飲みするんだったら結局一緒ですもんね。

安藝- でも宅飲みであんまり一気飲みしないですよね?

金田- 田舎の実家暮らしだと逆に家族文化で核家族化していないので、ゆっくり飲むことも多いと思います。中途半端に都会の外れの学生の集まりだと、楽しみもないし、お金もないし、じゃあ飲むか。みたいな感じですね。

藤田- じゃあロケーションによって随分違ってきますね。一筋縄でこうあるべきなんて言えないですね。

自分に合う飲み方を見つけてもらうための企業努力

不破- 自分にあった飲み方を見つけましょうっていうのをおっしゃられていたと思うんですけど、周りの影響とかで大学生にとっては見つけるのは難しいこともあると思います。そこにスロードリンクとかお酒に上手に付き合うっていうのが広まればいいなぁと思っていて、そういうお酒と上手に付き合える人を増やすところで、キリンさんがどういう風な企業努力をされているのかなというのが気になっています。

藤田- お酒と上手に付き合う人を増やすには、まずは正しい知識を持って欲しいということで普及啓発活動に力を入れています。ホームページでも紹介をしていますし、営業マンがお得意先の新入社員研修の際にこのリーフレットを渡して適正飲酒に向けたセミナーを行い、理解を促しています。また、責任ある企業としてマーケティング上の自主基準を遵守しています。TVコマーシャルでは、ゴクゴクお酒を飲みこむ音を出さないとか、喉元をアップした過度な飲酒シーンを描いて飲酒を誘引することのないよう、業界が決めた細かい基準があります。大容量を飲むことを推奨したり、お酒を飲むことが身体にとっていいことだといったような表現は絶対NGです。そうした酒類業界共通の基準のもと、正しい飲み方で楽しく飲んでくださいとお勧めしています。

安藝- 上手に付き合う人を増やすっていうところで、すごく驚いたのは、キリンの営業マンが自分たちのお客様であるHUB(スコッチパブ)の社員の方たちに適正飲酒の研修をしていることです。利益を出そうとするだけでなく、自分たちの社会的責任をきちんとお客様に説明している。すごく感じるのは、社員一人ひとりをちゃんと適正飲酒に導く人にしようとしているなってことです。

また、女性は摂取できるアルコール量が男性に比べ少ないのですが、キリンではこうした知識を伝える適正飲酒研修を年に3回しているんです。「そんなにやる?」という印象を受けるかもしれませんが、「周りの人に対して『適正飲酒をしましょう』って伝えている社員がきちんと内容を理解していなかったらそもそも示しがつかないだろう」ということで時間とコストをかけています。

藤田- インナーから広げていくのはすごく大事なんですが、私たちのようなお酒を売って利益を求める人たちが、そんなに飲むなっていうことを伝えるのは結構勇気のいる話なんです。そんな風に留めていいんですか?もっと売らなきゃいけないんじゃないですかみたいに言われて。でも、たくさん飲んでいただけるのはありがたいけれど、それで体を壊されては元も子もないので、細く長く私たちの商品を愛していただきたいと思っています。

越智- 私の所属するマーケティング部門では、商品基軸にも新しいお酒の飲み方の提案を行っています。

例えば、ノンアルコールビールとか、クラフトビールなんかもそうなんですよね。結局画一的にビールが一種類しかなくて飲むわけじゃなくて、ゆっくり飲むクラフトをやるとか、それ用のグラス、楽しんでもらえるようなグラスもセットで提案をするとか、そういう啓発とセットで、お客さんが実際にトライできる商品とか飲み方提案も合わせてやっているっていうのは企業努力ですね。やっぱり飲んでもらう、お酒が皆さんを幸せにするっていうのは私たちの信念、理念なので。

藤田- ノンアルコールは、とても重要なカテゴリだと思っています。休肝日にはノンアルに切りかえたり、飲み会ではビールのように見えるノンアルであれば、他のみんなとの一体感があるんじゃないですか。そういった形で自分で自分をコントロールするのはすごく大切なことで、急に水だけになるのではなくて、ちゃんと代替するような商品を開発して提供するのも大切な要素だと思っています。低アルもそうですよね。低いアルコール度数で、あまり肝臓に負担をかけないような飲み物も開発していきたいと思っていますし、そこは企業努力ですね。

越智- そうですね、自分にあった飲み方ができるように、いろんなバリエーションを持っておいて、そこから選んでもらえるようにしていますね。

藤田- クラフトビールは普通のビールより値段が高いじゃないですか。高いので、たくさんは飲めず、1本を味わって飲もうとか、このグラスで飲めば味わいがもっと良くなるんじゃないかなど、すごく大事にして飲みますよね。

ただ流し込むように量があればいいのではなく、味わうことを目的としているのがクラフトなので、それは私たちが力を入れてやっていこうと思っている分野ですね。

小林- お酒の価値が変わってきてるなって思ってて、飲んで、酔って、その時間が楽しいっていうのは学生は多くて、大人の人もこれまではお酒っていうのは自分のテンションがハイになるとか、楽くなるためのツールの一つだったと思うんですよ。でもクラフトビールはそれ自体に価値があって、味で勝負みたいな。価値として時間とか、味わうっていうところに価値を求めるっていう、価値が転換されているっていうのがすごく面白いし・・・・。最初に言ったように、ダメとかマイナスなイメージではなくて、プラスな発想で宣伝をするのはいいと思います。

藤田- 「価値の転換」はすごくいい言葉ですね!これからはクラフトを飲んでいきたいですか?

小林- 僕はあまりビールが飲めないんですけど、クラフトビールは旅行したら、その地方で買うことはたまにありますね。

藤田- 全国展開のものではなくて、その土地ならではの特別感のあるものですね・・・・。

不破- 最後の質問ですが、今はお酒と上手に付き合える人っていうところだったんですけど、大学生を取り巻く環境のところで、企業として理想的な環境づくりっていうところを発信されているのかなと。お酒を提供するお店に対してとか。

越智- 先ほどの料飲店の話にも繋がるんですかね?周りの人の意識も大事ですっていうのは従業員の方とか。

安藝- 企業のホームページも、お酒のページでの年齢認証は「はい」、「いいえ」ではなくて、生年月日を入れないと繋がらないようにする、未成年飲酒防止のためのサイトづくりをしています。

SNS等で「お酒は20歳になってから」という注意表記を入れるようにしています。

藤田- Webでのアクセスが多いですから、気がつくようなところには適正飲酒に関わる法定表記も入れていますね。

越智- その他、起用する広告タレントの方の年齢にもケアし、未成年飲酒防止に努めています。

藤田- お酒は大人の飲み物なので、未成年者が自分と同じような歳の子が飲むものではなく、もっと上のお兄さん、お姉さんが飲むものなんだということを知らしめるためにも、広告タレントの年齢は25歳以上とし、20歳からギャップを設けています。最初はテレビ広告だけのルールにしていたのですが、web広告にも広めています。

越智- 同じくマスコットもですよね。可愛いマスコットとかアニメとかのところには広告を流さないとか、そう言ったキャラクターを使ってCMを作らないとか、そういったことはしています。

藤田- そのほか、私たちはビールとワインの工場が全国にあるので、その所在地で開催する成人式で、これからお酒が飲めるようになる新成人の皆さんにアルコールパッチテスト付きの啓発リーフレットを配って、楽しく安全に飲むためにルールを守ってください、といった講演をしています。

キャラクターの話では、アニメのブームなどもあってどうしても可愛らしい系になってしまうんですよね。大学生でもまだ二十歳になっていない人がいますので、その人たちに向けて可愛らしい広告キャラクターでお酒に誘引することのないよう、大人向けの表現にすることを心がけています。

小林- キリンさんと直接関わっているかは分からないんですけど、居酒屋行っても年齢確認されるんですよ。この一年くらいでむっちゃ増えたなぁって思って社会的にはそういう機運が高まっているからチャンスだなぁって思いますね。

藤田- 未成年のうちはまだ脳が発達していますからね。早いうちから飲むと脳にダメージを与えて記憶力が悪化するなど危険です。お酒を売る側としてもそういう危険から守らないといけませんから、飲める年齢まで待ってから楽しく、美味しく適量を飲んでもらいたいとお伝えしています。確かに社会の目も厳しくなっていますからね。

越智- 事故、飲酒運転が社会ごとのニュースとして取りざたされているので、被害者、加害者の方だけではなくて、お酒を売っている私たちも社会ごととしてみんなが注意しているから、お店の方も年齢確認をするとか、そういう意識になっているのかなと。

藤田- 飲ませた方も罰せられますから自分たちの問題でもあるんですよ。キリンのお客様相談室にもそういう不適切な飲み方をしている人を見かけるので対策を打ってください、といったご意見を頂戴することがあります。有害飲酒は社会問題として捉えられているので、企業は責任をもって、しっかり対応していく必要がありますね。