2025国際協同組合年インタビュー

一般社団法人日本協同組合連携機構(JCA)特別研究員

栗本 昭 氏

国際協同組合年を迎えた2025年3月、全国学生委員会では生協活動の大先輩である栗本昭さんにインタビューをさせていただき、協同組合の歴史とこれからを伺いました。

聞き手

全国大学生協連

学生委員会

委員長 髙須 啓太(司会/進行)

全国大学生協連

学生委員会

副委員長 瀬川 大輔

CONTENTS

大学生協との関わり

協同組合原則とは

大学生協とコミュニティ

大学生協と地域生協

協同組合の果たすべき役割

平和とよりよき生活のために

(以下、敬称を省略させていただきます)

大学生協との関わり

生協と共に歩んだ半世紀

本日はお忙しい中ありがとうございます。先日の生協総研の全国研究集会でもお目にかかりましたが、私は25年度全国大学生協連学生委員長を務めております、岐阜大学出身の髙須啓太と申します。

初めまして。髙須と同じく全国大学生協連で現在副学生委員長を務めております瀬川大輔と申します。北星学園大学を昨春卒業しました。

栗本様は長年大学生協の活動に関わってこられました。本日は協同組合原則やアイデンティティについて、また大学生協がなぜアイデンティティを守り続けることができたかなどを深めあえればと思います。

大学生協と自身との関わりを中心にお話を始めさせていただきます。

私は東大闘争が始まった1968年に東京大学に入学して闘争に参加し、翌年から東大生協の学生委員会で駒場食堂拡大運動に取り組みました。闘争が収束に向かい学生も少しずつ戻ってきましたが、当時の駒場食堂は非常に狭く、多くの学生はきちんと食事をとることもできませんでした。この現状を改善するために毎週学生向けのニュースレターを出して食堂拡大の必要性を訴えてきたのです。

その後、本郷でも食堂拡大運動に取り組み、東大生協の常任理事として活動しました。特に学生委員会関係が中心でしたが、消費者運動の一環として学バスのバス代値上げ反対の立場で公聴会にも学生代表として参加をしました。また、大学生協連に出向して大学生協の機関紙の編集や、12月集会と言われる学習交流集会開催の準備をしました。

1973年に日本生協連に就職し、2年後に日本生協連の25年史を執筆しました。その後、地域政策や研究所の設立などの政策企画に参画し、1990年に日本生協連の初代国際部長として、ICA 東京大会を主催しました。

1998年より生協総研に異動し、生協総研賞を開始しました。研究助成のための奨励賞と実際に出版された作品に対するアワードを出す賞です。それとアジアを中心とする発展途上国の協同組合の支援をするアジア生協協力基金を日本生協連から引き継ぎました。また、『現代生協論の探究』4巻(そのうち1巻は英語版)を編集しました。

この間、 ICA では生協委員会、調査委員会、原則委員会、統計委員会などに参画しました。2014年からはアジア太平洋協同組合研究パートナーシップを主催し、2020年には英語単行本を出版しました。今の関心事項は協同組合研究で、世界の協同組合学のフォーカルポイントになりたいというのが希望です。

食堂拡大運動

栗本様は東大生協では常任理事を務めておられましたが、当時の常任理事としての活動をお伺いしたいと思います。

職員である常勤の専務理事・常務理事とは別に常任理事というポストがあり、理事会には学生委員長や副委員長が駒場2名,本郷2名出ていたと思います。学生委員会活動のマネジメントとして、常任理事会の中で意見を表明、反映するということが中心でした。

今、大学もコロナ禍から復活して学生がキャンパスに戻り、お昼には生協の食堂を使いますが、混雑していて昼休みでは食べられないということもあります。今でしたら近くのコンビニを使ったりしますが、栗本様の学生時代は自分たちの生活の不便さを良くしたいという声から運動に取り組まれたのですか。

当時は大学の大衆化ということもあって、学生数が非常に増えたのですね。ところがそれに施設が追いついていなかった。教室の整備が真っ先に進められ、マンモス授業が行われる中で、厚生施設は後回しになり、全く追いついていなかったということです。書籍部、購買部は当時もありましたが、非常に狭い食堂しかなかったのですね。これは駒場も本郷も同じでした。

様々なサービスが急速に拡大していった時期でもありますが、毎日接する問題で一番期待されている食事をとる場面は非常に貧しいものでした。当時の学生の生協に関する一番大きな関心事は食堂で、文化的な生活を望んで当時は各大学で食堂拡大運動はかなり活発に行われたと思います。

学生・院生・職員からなる全構成員による大学自治という点において、すべてのステークホルダーを網羅している組織は大学の中で生協しかなかったのです。学生委員会、院生委員会、職員委員会それぞれ活動していましたが、とりわけ学生委員会の活動は食堂問題にかなり集中していたと思います。

今でも学生が一番生協に関し興味・関心があり、生協と関わる機会があるのは、やはり食堂ですよね。新入生も食堂の利用がきっかけで組合員の輪に入ることが多いと思います。

進化を遂げた学生共済

2017年に韓国政府が出資している韓国最大のシンクタンクである韓国開発研究院が、日本の大学生協と医療生協を視察してレポートを出したいという要望がありました。彼らの関心はドイツと日本の協同組合で、ドイツでは協同組合法の世界的なオーソリティであるハンス・ミュンクナー先生、日本では私が指名され、韓国の2人の研究員と一緒に、東大生協・早稲田大生協・奈良女子大生協を視察しました。

このとき食堂メニュー改善と共済を見て驚きました。ここまで進化をしていたということに私自身全く気が付かなかったのです。学生も病気をしたり事故に遭ったりすることがありますが、学生は大体保険に入っておらず無保険状態であることが多々あります。そこで大学生協連が学生総合共済を始めた。これが非常に大きな発展を遂げたのですね。

生活の保障には自助・共助・公助という三段階があります。一般の概念では、保険というのはあくまで自助の取り組みであって、自分が事故に遭ったり病気になったりして困らないように掛金を積んでリスクに備えるというのが保険の原理なのですね。それを大学生協が、学生向けに学生総合共済というものを作ったのです。

学生保険・学生共済というのはどこにでもある商品なのですが、なぜこれが新しいかというと、そこに学生を巻き込んで普及拡大を進めているからです。自分の生活のリスクに備えるということの大切さを、大学生協が中心になって普及している。学生委員会が活動の一つの柱として積極的に関わり、学生が生活の保障を備えていくことの大切さを伝えているからです。

昨年ICA-AP の事務局長にお会いする機会がありまして、その際にも日本の大学生協の学生総合共済が事業として進められていることに非常に感銘を受けたというコメントをいただきました。

日本だけだと思いますよ。

大学生協の中で活動している私たちは、より健康安全な生活を送るために学生総合共済を広めたり予防活動をしたりするのは当たり前になっているのですが、外から見るとすごく画期的なことなのですね。全国学生委員会では毎年夏に全国共済セミナーを開いて学生総合共済を中心に勉強会を行います。昨年は全国から集まった学生・生協職員・学生アドバイザーが500人を超えました。

素晴らしいですね。

協同組合原則とは

アイデンティティ声明

協同組合原則とはどのようなものでしょうか。私たち大学生協が取り組みや業務を行う際にどのように意識したらよいのでしょうか。特徴的な協同組合、連帯組織の取り組みがあれば教えてください。

協同組合原則は、協同組合の価値を実践に移すためのガイドラインであると定義されています。 それは1844年に始まったロッチデール先駆者組合※の実践から生まれたロッチデール原則から始まり、ICA は1937年と1966年に協同組合原則として定式化し、1995年の協同組合のアイデンティティ声明で、協同組合の定義・価値・原則としてまとめました。現在、経済、労働、環境などの社会変化により4度目の見直しが検討されています。

※ロッチデール先駆者協同組合は、協同組合運動の先駆的存在となった生活協同組合。

このアイデンティティ声明がなぜすごかったかというと、カナダのマクファーソン教授が1ページにまとめることにこだわったからです。1枚であれば、職場にも会議室にも貼っておけますね。同時にこれは政治経済(体制)の違い、発展水準の違い、セクター(農協や生協など)の違い、地域の違いを超えた世界の協同組合の最大公約数として合意に至りました。これ自体もすごいことだと思います。

協同組合の価値

アイデンティティ声明のもう一つすごい点は、これが国連や国際機関の協同組合に対する見方を抜本的に変えたことです。当時、国際機関は協同組合を単なる政府の下請け機関であると見なし、ほとんど関心を示しませんでした。今でも発展途上国や社会主義国などでは、協同組合を政府の下請け機関と見ています。それに対していわゆる NPO やボランティア組織は非常に注目を浴びていました。

しかし、95年のこの声明が国連の協同組合に対する認識を変えました。すなわち、2001年には国連から協同組合のガイドラインが作られ、翌年にはILO(国際労働機関)の勧告193号「協同組合の振興」という国際的な規範に引用されました。この国連のガイドライン、ILOの勧告に取り上げられたことで協同組合原則は国際公法としての規範になったわけです。

これは各国の政府に対する勧告となりましたが、条約になるほど強くはありませんでした。しかし、各国の政府が留意すべき規範として採択され、その結果、各国の協同組合法の改正にもつながり、イギリスの協同組合法や韓国の協同組合基本法など、優れた法律改正が行われました。

日本では生協、農協、漁協、労協等セクターごとの連合会がありますし、生協の場合は事業連合もあります。さらに、セクターを超えた連帯組織がこの数年間で急速に増えてきました。イタリアやスウェーデンに学んで日本でも日本協同組合連携機構 (JCA)が2018年に発足しました。それから7年目になりますが、日本の大学生協にも、もちろんこの原則は大きなインパクトを与えております。

大学生協とコミュニティ

アソシエーションとコミュニティ

大学生協はコミュニティに関与する意識が希薄のように感じています。協同組合がコミュニティに関与する良さ,職域生協である大学生協がコミュニティに関与する良さを教えて下さい。

大学生協は学生・院生・教職員が出資し、運営している職域の協同組合であるということは確かです。社会学者のマッキーバーによると、人間の集団にはアソシエーションとコミュニティがあり、それは契約型集団(協同組合,会社,NPOなど)と宿命型集団(家族,地域社会など)とされます。よく似た概念ですと、ドイツの社会学者テンニースが提唱したゲゼルシャフト(利益社会)とゲマインシャフト(共同体)があります。内容は若干違いますが、このように人間の社会には二通りの組織があるということです。

大学生協は典型的なアソシエーションです。すなわち組合員が出資して運営する組織ですね。しかし、二つの意味でコミュニティに密接に関わっています。大学のコミュニティの一員であるという点と地域コミュニティの生協づくりに関与しているという点です。

大学コミュニティは教職員・院生・学生で構成されています。大学コミュニティにとって欠かせない組織になろうと提唱したのは、1978年の『福武所感』でした。当時、福武

これは当時の常識からするとかなり思い切った提言でしたが、ほとんどの大学生協はこの新しい考え方を受け入れました。過激派の影響下にある大学生協を含め、この福武路線に反対する人はいませんでした。それはやはり福武会長が社会学者として大学生協を見てきて、大学生協の本来のあり方をもう一度取り戻さなくてはいけないということを提唱したことによります。

地域社会への関与

地域社会への関与という点では、1960年代から大学生協の役職員が地域生協に入っていきました。私自身も学生時代に埼玉南部市民生協をつくる際、組合員の勧誘をしました。1件1件戸別訪問して、「新鮮な野菜や肉や牛乳を利用できます」「出資金は脱退するときにお返しします」と、地域生協が今のように発展するずっと前の段階から地域社会に働きかけをしていたのです。

それは大学生協にとっても非常に大事なことでした。大学では4年ごとに組合員が入れ替わりますし、大学のキャンパスの外に店舗を作ることはできないなど、大学生協の発展は非常に限定されていました。その枠を突破するために大学生協は60年代から地域社会に出ようと積極的な応援に入り、それが地域生協の発展につながっていったのです。私が日本生協連に就職した頃、全国の生協の組合員数は100万人でした。現在は3000万人を超え、2世帯に1世帯が生協の組合員となっています。

日本の生協は事業高でいうと全ヨーロッパ生協の3割、組合員数では全ヨーロッパ生協の7割となります。世界最大の生協なのですね。そういう中でやはり大学生協も大学内と地域社会への応援の両方の取り組みでコミュニティに関わっている。これは協同組合原則の第七原則を実践しているということになると考えます。

生活協同組合コープぎふの元になった岐阜市民生協が、岐阜大学生協の協力で地域の生協として成り立ったと聞いています。この時代の運動の流れが大きかったのかと思いました。

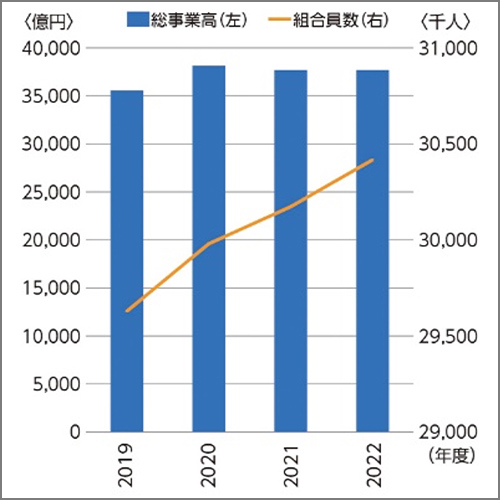

総事業高、組合員数の推移

「全国生協の総合概況」(2023年 日本生協連)より

全国306の生協が加盟する日本生活協同組合連合会によると、2022年度の会員生協の総事業高(推計)は前年度比1.6%減の3兆7,095億円。組合員数は同0.8%増の3,041万人、出資金総額は同2.8%増の9,218億円にのぼる。このうち、全国65の地域⽣協の供給⾼は同1.3%減の3兆233億円、921 店舗の供給⾼は同0.7%減の9,175億円、宅配事業の供給⾼は同0.9%減の2兆945億円と、店舗からの供給高の2倍以上になる。

大学生協と地域生協

コロナ禍でのつながり

大学生協が地域生協と一緒に活動を広げていくのはイメージしやすいのですが、今地域生協もそれぞれ発展している中で、大学生協の目はやはり大学内に向きがちだというのが正直な感想です。そうした中で大学生協はどのように地域コミュニティに積極的に関与していけるのでしょうか。

大変重要な問題ですね。今では大学生協から人材が地域生協に移っていくことはほとんどないと思いますが、大学生協の経験者が地域生協のリーダーになっていく事例は、私も様々な場面で見聞きしています。

最近、この地域生協と大学生協のつながりを実感できたのは、実はコロナ禍だったのです。コロナ危機の最中、人々はできるだけ接触を減らそうということで、生協の宅配や共同購入が爆発的に伸びたのです。その時に、大学生協から人材を地域生協に派遣したということですね。

一方で、大学ではコロナ禍でキャンパスに学生が来られなくなり、文字通り存立の危機に直面しました。その時、多くの地域生協が大学生協職員を受け入れてくれたのです。そういった点で、やはり地域生協と大学生協のつながりというのは決して失われていないと確信しました。今すぐに大学生協の職員や学生が地域生協を応援するということではありませんが、学生は大学を卒業すると、引き続き地域生協の共済に入ったり、あるいは地域生協に入ったりということが期待されるわけです。

岐阜大学在学中に、コロナ禍で生協職員がコープぎふに出向したり、岐阜大生協が食料やお金がなくて困っていた時にコープぎふから設立の時にお世話になったのでと、食料などをいただいたような覚えがあります。そうした時に協力関係もより実感できると思いました。

共済を引き継ぐ

今ちょうど3月ですから、卒業生に対して「これから実社会に入っていくといろいろな問題に直面しますが、生活を守るために地域生協なり、生協共済がありますよ」というメッセージを送ることができたら素晴らしいと思います。

大学生協の共済はCO・OP共済と一体化したということで、学生総合生協のいい面を学びながら、引き続き新たに実社会に入ってくる人たちを迎え入れたいと考えています。そういう時に様々な広報活動やシンポジウムを行うことで、大学生協と地域生協のつながりについて考えられると思います。ぜひ取り組んでいただきたい活動ですね。

髙須:今、卒業するタイミングで卒業生に学生総合共済の新社会人コースへの移行をお勧めしたり、各地で大学生協と地域生協が一緒に「お金のセミナー」を開催して、社会人になるときのために学ぶという取り組みも増えていて、そうした活動はまさにこれからより広がっていきそうだと思います。

素晴らしいですね。

協同組合の果たすべき役割

協同組合とSDGs

レイドロー報告※によって指摘された協同組合の思想的危機に関連して、SDGsの達成において協同組合だからこそ果たすべき役割や大学生協が貢献できることを教えてください。

※1980年に開催されたICA(国際協同組合同盟)の 第27回モスクワ大会でレイドロー博士によって報告された「西暦2000年における協同組合」は、その後の協同組合運動に大きな影響を与えた報告で、一般に〝レイドロー報告〟と呼ばれます。

協同組合はNPO と違い、組合員共通のニーズや願いを満たすために自ら作った組織です。また社会的企業は協同組合やNPO、株式会社を含む概念ですが、協同組合はその中の最も有力な一員であります。

国連は2012年に続いて今年を2回目の国際協同組合年と宣言しました。国連がこういう形で一つの組織形態を取り上げてそれを推進しようというのは他にありません。それは国連がSDGsの達成において、協同組合が非常に大きな役割を果たすことができると期待しているからだといえます。

SDGsの目標には大学生協も多くの分野で貢献できると思います。例えば、リサイクルです。食堂で出る食品廃棄物をコンポスト化して、それを農場で使うとかですね。また女性や若者の参画という問題にも取り組んでいますね。

立命館生協APU-COOPでは、大学・卒業生との協同で、約3カ月にわたる食堂へのコンポスト設置による食品廃棄物分解の実験を始めました。キャンパスで発生する食べ残しや売れ残りによる食品廃棄物はその運搬や焼却処理で二酸化炭素の排出につながります。このコンポストでは、投入した生ごみを1日で98%まで分解することが可能です。(2023年5月18日、APUホームページより)

大学生協も普段の生活でお弁当容器を回収するなどの取り組みを日常的にしており、SDGsに貢献できることはいろいろあると思います。

海外からも寄せられる期待

アメリカでは協同組合よりもNPO組織の方が大きな力を持っています。日本においては、やはり協同組合が非常に大きな力を持っているといえますが、NPO 法人は未だにボランティア組織としかみなされてないという現状もあり、数も増えていません。そうした点では協同組合がより大きな役割を果たすことができるし、果たすべきだと思います。

また、海外からの期待も非常に高くなっています。先ほど申し上げた韓国の事例研究で日本の大学生協を取り上げたということもありますし、私が今編集しているアジア太平洋の協同組合モデルに関する英語単行本では、日本やインドなどの大学生協やマレーシアとイランの学校生協のケーススタディを盛り込んでいます。

今年の10月16~18日に国際協同組合年を記念して大阪で国際シンポジウムを開催します。世界中、とりわけアジアから多くの協同組合の研究者やリーダーが来日します。日本の研究者やリーダーにもぜひ注目していただきたいと思います。

平和とよりよき生活のために

国際協同組合年に際して

栗本様の思う“Better World”を教えて下さい。

今、世界は相互不信によって分断されています。ウクライナや中東で平和が脅かされ、先進国のアメリカではポピュリスト政権の誕生で国内が分断されています。このような歴史の転換点に立ち、私たちは人間の基本理念に立ち返らなければなりません。日本の生協運動のスローガンである「平和とよりよき生活のために」がその理念です。これは現在のSDGsにも引き継がれていると思います。

より大きな文脈で言うと、フランス革命の理念である「自由 平等 友愛 」の世界、これが “Better World”だと思います。フランス革命はナポレオンが皇帝となって全ヨーロッパを戦乱に巻き込むという、とんでもない結末に至りましたが、決してその意義を失うことはありませんでした。例えばナポレオン法典と呼ばれる法律を通じて世界の市民法、人権という基本原理を提供したきっかけがフランス革命だったのです。

協同組合はイギリスなどで友愛組合として始まりました。これはフランス革命の理念の一つです。それが生協になり、世界に広がっていったわけです。協同組合はこれまでも“Better World”のために活動してきましたが、これからもその啓発に率先して取り組んでいくべきであると確信します。

大学生協への期待

最後に大学生協への期待をお聞かせください。

大学生協はいろいろな意味で先進的なイニシアチブを取ってきました。先ほど申し上げた地域生協支援が一つですが、日本生協連のコープ商品、それから地連という広域組織、あるいは事業連合ですね。これらはすべて大学生協から来ています。それは地域生協のリーダーがほとんど大学生協出身だったからです。大学生協のアイデアが地域生協や日本生協連にそのまま持ち込まれたということですね。

現在では学生総合共済がCO・OP共済の中でも非常に大きな注目を集めています。大学生協はコロナ禍において存立の危機に直面しましたが、組合員、職員、大学を含む各種のステークホルダーの協力によってサバイバルしつつあると思います。

これまでも大学生協は ICA のユース委員会、あるいは各大学の留学生委員会などを通じて国際交流や国際連帯に関心を持ってきたと思います。ぜひこれからもこのような国際的な関心を失わず、日本の生協、世界の協同組合のリーダーであり続けていただきたいと思います。

私は東大に入学した時、生協を全然知りませんでした。社会科学の本を結構読んでいたのですが、協同組合に対する関心も全くありませんでした。それが50年経った今では、協同組合原理主義者と自他共に認めるようになりました。新入生には、大学生協は皆さんが作るものであり、それによって組合員が大きな利益を得るということをぜひ伝えて、さらに成長していただきたいと思います。

本日はありがとうございました。

2025年3月3日 リモートインタビューにて

プロフィール

栗本 昭(くりもと あきら)

1949年生。東大生協常任理事、日本生協連国際部長、生協総合研究所理事・主任研究員、法政大学連帯社会インスティテュート(大学院)教授を経て、現在一般社団法人日本協同組合連携機構特別研究員(シニア・フェロー)。2001~2005年、2021~23年に国際協同組合同盟(ICA)調査委員会委員長を務め、現在はICA協同組合のアイデンティティ諮問グループ委員、ICA世界協同組合モニター運営委員。

主著に『連帯経済』(共著、明石書店 2007年)、『危機に立ち向かうヨーロッパの生協に学ぶ』(監修、コープ出版 2010年)、『社会的経済が拓く未来』(共著、ミネルヴァ書房 2011年)、『大転換期の総合JA』(共著、家の光協会 2011年)、『協同組合の役割と使命』(共著、家の光協会 2011年)、『コ・プロダクションの理論と実践』(共著、大阪大学出版会 2023年)、『協同組合法の課題と新しい協同組合』(共著、JCA、2024年)。英語論文多数。