2025国際協同組合年インタビュー

島根大学 学術研究院 教育学系 教授 松本一郎先生

SDGsは、目標達成予定の2030年まであと5年を残すまでとなりました。全国学生委員会は国際協同組合年を記念して、その歴史と未来、成果と課題、協同組合との関わりなどについて、「山陰のSDGs博士」といわれる 島根大学の松本一郎教授にインタビューし、お話を伺いました。

聞き手

全国大学生協連

全国学生委員会

委員長 髙須 啓太

(司会/進行)

全国大学生協連

全国学生委員会

副委員長 瀬川 大輔

全国大学生協連

全国学生委員会

副委員長 浦田 行紘

CONTENTS

大学生協の活動の中で

(以下、敬称を省略させていただきます)

松本先生とSDGsとの関係

私は全国大学生協連 学生委員会で委員長を務めております髙須啓太と申します。本日は、私と瀬川・浦田の両副委員長の3名でインタビューさせていただきます。

早速ですが、2025年は「国際協同組合年」ということもあり、協同組合が様々な分野でSDGsに貢献できるということを、SDGsの専門家である松本先生にお話しいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

SDGsに関わるきっかけ

先生はSDGsに関係する研究や発信もされていると存じますが、先生ご自身とSDGsの関係についてお話しください。

私はもともと地球

※ODA(Official Development Assistance:政府開発援助):発展途上国の経済発展や福祉の向上のために先進工業国の政府及び政府機関が途上国に対して行う援助や出資。

国連ではSDGsの前にMDGs※という取り組みがありました。MDGsは2000年に採択され、2001年から2015年末までの15年をかけて8つの目標達成を目指したものです。開発途上国の国力を上げるのにその国の資源やエネルギー調査の協力をしてきたことが、そもそもSDGsにつながるきっかけになったということです。

※MDGs(Millenium Development Goals):ミレニアム開発目標。2000年9月に行われた国連ミレニアム・サミットにて採択された「国際ミレニアム宣言」をもとにまとめられた目標。

質の高い教育をみんなに

2001年に島根大学の教員になりました。教育学部に在籍し、これまでやってきた地球化学的、環境学的な研究に加えて人材育成に取り組むようになりました。

そうした中、ユネスコがESD※という取り組みを推進しはじめました。ESDは、SDGsの4番「質の高い教育をみんなに」の中にまるごと収まるような内容です。ESDは2002年から始まっており、「質の高い教育」の関係で私もパリにあるユネスコ本部を年に1、2回訪問するようになりました。

※ESD(Education for Sustainable Development):持続可能な社会の創り手を育む教育。2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で日本が提唱した考え方で、ユネスコを主導機関として国際的に取り組まれてきた。

そこでSDGsやESD、そしてユネスコスクール※に対する情報交換や議論をしました。私は正式なSDGsの委員ではありませんが、故に様々な内容、特に自然環境や日本の状況を聞かれ、SDGsが始まる前には、17個はどうかとか並び方はどうかとか、そういうことを一緒に考え、議論したという経緯があります。正式な委員だったらそこまで深くは入っていなかったでしょうが、そういう形でSDGsの立ち上げ前から携わっていました。

※ユネスコスクール:ユネスコの理念を学校現場で実践するために1953年に発足した国際的なネットワークASPnet(Associated Schools Network)は世界最大規模の学校ネットワークで、180の国・地域で約10,000校が加盟している。日本ではASPnetへの加盟が承認された学校を「ユネスコスクール」と呼ぶ。国内で970校が加盟し、1か国当たりとしては世界最大となっている(2025年3月時点)。

その後は大学でSDGs入門やSDGs概論、環境問題通論など一般教養の授業を教えながら、毎年のように学生をユネスコ本部に連れて行くということを繰り返しています。17個ある持続可能な開発目標の一つ一つに、自分自身の専門とは遠い項目もありますが、深めてきたということです。

先生はSDGsの正式な委員ではないけど議論に関わったとお聞きしました。順番や内容以外ではどのようなところに意見を述べられたのでしょうか。

SDGsにはエネルギーやジェンダーなど17個の目標がありますが、しょせん人の意識に委ねる内容じゃないですか。その中ではやはり4番の「質の高い教育をみんなに」、この意識をいかに向上させるかが大事だという話をしました。1番2番3番は人間が生きていくための衣・食・住に当たります。貧困・飢餓・健康福祉で、これは誰もが認める順番です。私は17個の目標の中で統合できると思われるものを提案しました。17個をうまくグルーピングすると6個か7個になるのですね。結果的には17個になりましたが、人間が生物学的に生きていける1番2番3番が達成した後に4番として教育が来る、それに関しては強く発言できたかなと思います。

SDGsの項目や順番にどんな議論が出てきたか知らなかったので、興味深く伺いました。

SDGs普及を目指して

先生は山陰のテレビ番組に出演されたりYouTubeでSDGsに関する発信をされたりしています。どのようなことを意識して発信活動をされているのでしょうか。

島根・鳥取の2県に限定されますが、4年前からBSS 山陰放送(TBS 系列)で『みっけ!さんいんSDGs』※という3分ものの番組の制作監修に携わってきました。毎週日曜日に放送されていましたが、実は今年3月31日で最終回を迎えました。4年間ずっと発信してきたので、ある程度の成果があったと思います。島根大学や市民向けの授業では、このYouTubeを流しています。

※『みっけ!さんいんSDGs』:https://www.bss.jp/sdgs/movie_list.html

テレビ番組は終了しましたが、『週刊SDGs』というラジオ番組では今でもレギュラーを務めています。これはradikoというアプリを使えば全国から視聴できます。10分番組なのでSDGs 169のターゲット。ちょっと深いのですが、市民向けにわかりやすい言葉で一つ一つのターゲットを解説しています。1週おきに私が出演して、私が出演しない週には前週の解説を復習として読み上げてもらっています。

意外なことに、ガソリンスタンドやトラックの運転手さんなどのように、ラジオを聴きながら仕事ができる方が私の番組を聞いてくれていて、島根・鳥取限定ですがテレビにも出ていたので知らない人から声を掛けてもらったりすると、SDGsの市民向けの普及がある程度はうまくいっていたのかなと感じます。

大学生向けには、島根大学1学年1200名の全員が必修で私の授業を受けることになっていますが、今は島根大学のみならず、全国の全ての大学がSDGs貢献に向けた取り組みを実践しています。大学が持続可能な活動に向けてどれだけ力を入れて取り組んでいるかは非常に注目を集めており、大学も持続可能性を競う時代になってきています。

私の卒業した岐阜大学も「環境ユニバーシティ」を宣言して力を入れています。いろいろな大学でSDGsの授業を行って、地域に関心が広がっていったらいいなと思いました。

私の出身校である奈良教育大学はユネスコスクールに登録されていて、SDGsやESDについても学習しました。ユネスコクラブという学生団体がESDに積極的に取り組んでいて、様々な活動を展開しています。

奈良教育大学の先生方とは、SDGs、ESDの研究会を一緒にやっていますよ(笑)。

SDGsの横のつながり

昨今、様々な企業・団体がSDGsをはじめとする社会的課題について知見を深めたり、解決のために活動したりしています。大学生(若者)だからこそ特に意識を持ってほしいと思われることを教えてください。

就職すると、例えば大学の教員や一般企業の社員など立ち位置がはっきりしてしまうので、俯瞰的に世の中を見る力が限定されるんですよ。でも大学生は教員にも企業マンにもなっていないから真っ白です。その立場というのは非常に強くて、利害関係なしに物事を考えることができるだろうし、発言力もある。

しかし就職してしまうと、皆さんが今行っているような活動をしているところは大学生協を除いて他にあるかなと思います。だから大学生に期待するのは、今自由なその立場で様々なことを勉強してほしいということです。

例えば私は理学部(当時)で地質学科地球化学を専攻しましたが、そうすると地質しか見ないのですね。海洋化学だったら海のことしか深めない。学生も含めてこれまで専門家は専門の深まりだけを見ていた。それは世の中にとって必要で大事なことですが、海は深いけれど同時に広くて、海が空とつながっていたり経済とつながっていたり、当たり前のことですがジェンダーとつながっていたり。このつながりがSDGsの魅力なのですね。自分の専門性がすべての分野に影響を及ぼし合っていることを意識させるのに、 SDGsは強力なツールなのです。このことに皆さん気づいてほしいと思いますね。

だからSDGsのこれは何番だとかいうのは、SDGsの初学者。それよりも経済学を学びながらこれは海の環境とつながっているんだなというように、17個の目標全部を達成してこそ、持続可能な世の中が生まれるんだという捉え方が必要で、それを考えるのに大学生はすごいポテンシャルがあると思います。

SDGsが、項目こそ番号で分かれてはいるけれども横のつながりを非常に意識しているということは、私も大学の授業で学びました。私は教育大出身ですが、教育だけを学ぶのではなく環境問題についても考え、環境問題を考えられる子どもをどのように育てたらいいのか、常に横のつながりを重視していました。

子どもをどのように育てるかというのは非常に大きなことですね。幼い頃から良い原体験、質の高い教育を与えながら、何が正しい道なのかという最適解をしっかりと教育していくということが大事かなと思います。

学生には国際的な視点を養ってほしい

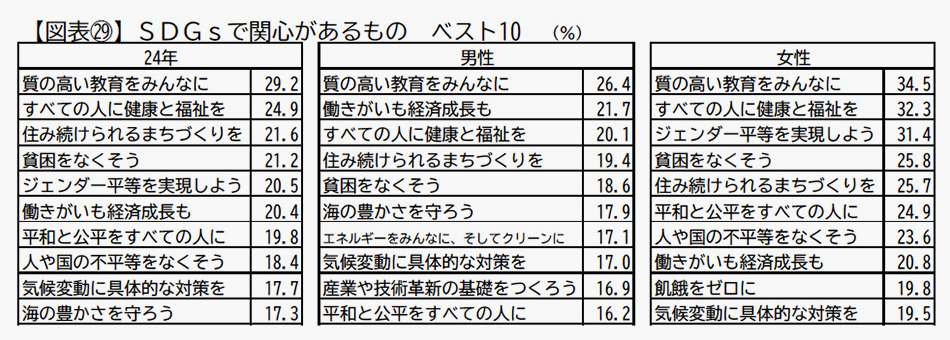

全国大学生協連が昨年実施した学生生活実態調査では、SDGsを知らない学生は減っていますが、SDGsへの関心は21年をピークに年々減少しています。

17項目の中で一番関心が高いのは「質の高い教育をみんなに」29.2%で、そこはやはり自分も含めて多くの学生が興味を持つのかと思いました。環境については、「海の豊かさを守ろう」17.3%、「気候変動に具体的な対策を」17.7%で結構低い値になっています。松本先生は実際に授業をされている中で、どんな所感を持たれていますか。

全国大学生協連「第60回学生の消費生活に関する実態調査」(2024年)より

回答者数11,590人(30大学生協)

「質の高い教育」への関心は総じて高いですね。広く意識を持ってほしいけれど、学生の所属する学部や専門性によって選ぶアイコンはそれぞれだと思います。例えば、1番と2番の貧困・飢餓はすごく重要で、実は日本にはお腹を空かせた子どもが7人に1人いるのですが、そういう子どもの問題ははたして大学生まで届いているのかなと疑問に感じます。学びたいという気持ちがあっても、貧困・飢餓のために早い段階から働かなくてはならない人も多いと感じつつ、この問題についてはなかなか関心が上がってこないように思います。

世界では年間で数百万の人が、主に子どもたちですが飢餓で亡くなっています。それを思うと、日本の学生にも何とかして国際的な事項に目を向けさせなくてはいけないというのは、SDGsの入門や概論を通して思うところです。日本の中にいるので、どうしても当たり前になっていることがある。その当たり前を打ち破るようなことを大学生のうちに学んでほしいと思いますね。

ところで大学生協の皆さんは、Peace Now!の活動をやっていますよね。こういう活動は極めて重要で、本当に私も応援しています。

海外ボランティアで現地の方を見て貧困や飢餓にすごい問題意識を抱えて帰国し、その後、社会で活躍される方もたくさんいますが、その問題意識を持つまでに至らないということも現状としてあると思います。大学生協としても、平和について考えてもらう機会となるようにPeace Now!を実施していますが、そこが大学生協が試されるというか、頑張るポイントかなと思います。

大学生協の活動の中で

学生委員に望むこと

国連が2025年を国際協同組合年とした決議文書を見ても、協同組合が環境に配慮した社会をつくることが期待されています。大学生協としては、SDGs貢献に寄与するために環境活動をどのように広げるとよいでしょうか。

大学は人材育成や社会に対する研究開発のポータルであり、学生を教育して社会に送り出す最終地点です。その大学の中に大学生協があるからこそ、皆さんはいろいろな活動ができていると思うのですね。皆さんもその活動を通じて人とつながり、人の役に立てる喜びを感じられる。自己有用感を高められる。そういう機会が大学生協の学生委員会にはあるのです。

皆さんが活動する姿を大学教職員や学生が見て、「大学生協っていいよね」と感じてくれると思います。学生委員の皆さんは本当にトップランナーなんですよ。リスペクトも大きいし、皆さん自身の取り組みが他の学生の指標になると思っています。だから皆さんには生き生きと活動してほしいし、皆さんの提案を学内の環境改善につなげてほしいと思います。

私からの要望は、一つは皆さんがされている活動の質をさらに高めて、いろいろな人を巻き込んでほしいということです。その際に、多様な人をどういうふうにフォローしていくかというのは、ぜひ考えてほしいところです。

もう一つは、様々な活動の中で皆さん自身をアピールしていただきたい。そうすることで、皆さんの活動が社会全体に広がっていきます。社会はそういう学生が欲しいのです。

元気をもらう言葉をたくさんいただき、ありがとうございます。大学生協や学生委員会もSDGsに取り組んで頑張っているのですが、なかなか組合員全体に認知されていない部分もあり、内輪だけで盛り上がっているところもあるのかと思っていました。もっと大学や地域の方ともつながりを持ちながら活動していこうと思います。

国際協同組合年との関わりですが、過去にIYCの協同組合年の宣言がマンチェスターでなされ、国連がその言葉をSDGsやMDGsを立ち上げたりESDを作ったりするときに参照したのですね。

世界には資本主義、共産主義などいろいろな組織、企業があり、意思決定をするにはトップダウン・ボトムアップの方式があります。それに対し協同組合の理念は「全体として幸せになろう」ということで、本来これが国や会社組織で優先されるべきなのですが、世界の現状を見ると国のトップの影響力が大きくて、理想とは違うなと思うことが多々ありますね。

国連もこの協同組合の理念をもっと浸透させることが重要だと思っています。だから2度目の国際協同組合年には大きな意味があって、分断された世界を元に戻し平和に導くには、協同組合の理念を取り入れることが大事なのですね。私たちの活動において、今年力を入れてやるべき大きな意義はここにあるのだと思います。

国際協同組合年の認知を

先日、衆議院本会議において「国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議案※」が採択され、どんな動きがあるのか期待されますが、松本先生はどのように感じられましたか。

※https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/topics/ketsugi250527-1.html

国際協同組合年ということで、日本をはじめ多くの国が国連の決議に準じて自国も鼓舞するという中では順当な流れで、必要最低限なことだったのかなと思います。重要なのは、国民の一人一人が「国際協同組合年」という言葉だけでも認知し、興味関心を持ち、協働して共に豊かになっていくことの意義や意味を知ることです。

日本には生協や農協、大学生協など、いろいろな協同組合の組織がありますが、私たちが「協同組合で活動していてよかった」と実感できるような取り組みを目に見える形で数値化し、今年その数字が上がるようであればと思います。そのためにも協同組合年を契機に、その理念に従って活動を広げましょう。「生協って何?」と言う組合員に「今年は国連が注目しているよ」と、国際協同組合年は「国連が」という主語があり、世界的な取り組みだということを伝え、理解を深めることができればと思います。

実際に協同組合で活動している自分たちが、あきらめずにあらゆる場面で国際協同組合年を強調し広げていけば大きなうねりとなり、政府や自治体も取り上げてくれると思いました。

誠意をもって情報を集める

学生がSDGsや関連する活動をしていくためには、様々な情報を取り入れてそれをいろいろな角度から検討して取り組みに生かしていくことが重要だと思います。大学生として社会問題に関連した情報を集める時のポイントをご教示ください。

様々な情報を集めて、それを解析して最適だと思える道に進むということですね。大事なのは、情報を収集する相手になぜその情報が欲しいのかをしっかりと伝えることです。例えばアンケート調査をする必要があるときに、「このアンケートは研究のためだけに使い、他には公表しません」と明示し、そのデータを活用する場所や機関があれば、その意図をきちんと伝える。そうすると相手先によっては、「一緒にやらせてください」と言ってくれて、新たな協調関係が生まれることがあります。

大学の中でなら、大学生活をより良くしたいという目的を相手に伝えて賛同を得られれば、皆さんがやろうとする取り組みは倍以上の効果を発揮します。このように自分たちの活動の意義、意味をしっかり伝え、ともすれば賛同してもらえるような仕掛けをつくる。そのためには、皆さんの熱意も重要です。

SDGsを次の段階に

SDGs達成予定の2030年まであと5年になり、グテーレス事務総長にも達成が危機的だと言われている状況ではありますが、残り5年に向けて大学生協の私たちができる行動をご教示ください。

15年という年限を定めているので、この区切りは大事です。達成するしかないというのはもちろん重要で、百点満点を目指して活動することが最高ではありますが、MDGsの時も未達成の部分はありました。

現実問題として、達成度は国ごとにも違います。例えば日本は達成しているアイコンもいくつかありますね。では17個押しなべてみた時にどうでしょう。毎年のようにSDGsレポートが出されていますが、実際にはアイコンによって達成度はまちまちです。

SDGs自体は5年後に一区切りとなりますが、我々は今その先を議論しています。MDGsが終わってSDGsに引き継がれたように、次の“〇DGs”もあり得ますよ(笑)。SDGsは15年で終わるのではなく、その成果と課題を含めて次のステップにつなげるものです。だから次の持続可能な取り組みに対して成果と課題をしっかり出すために、残り5年はこれまで以上に力を入れていく必要があります。

17個の目標のうち一つのアイコンを頑張れば、それに対応するように他のアイコンは落ち込みます。残り5年のポイントは、そういうことのないように努力することが大事です。最もシンプルな例では、かつて経済を優先したために今私たちは苦しんでいるので、経済を回すけれども環境負荷をほとんどなくすカーボンオフセットの取り組みなどはとてもいいと思います。

だからあと5年でできることは、これまで以上に力を入れることと、自分たちが取り組みたいアイコンが他のアイコンに影響を及ぼさないような配慮をしていくことです。その先の“〇DGs”を見据えて「ウェルビーイング、私たちが人間らしく生き生きと」をキーワードに次の取り組みに引き継いでいくことを、皆さんにここでお伝えしておこうと思います。

SDGsと社会的活動が結び付いた!

先日、先生は「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞されました。どのような取り組みなのでしょうか。

私がNPO 法人自然再生センターの理事長をやっていて、その関係で賞をいただきました。松江市は宍道湖と

オゴノリ

生態系の中に海藻がありますが、これが枯れてしまうと湖底でヘドロになって環境を悪くします。それでこのオゴノリを刈り取って、土壌改良のために畑にまきます。その畑で育ったサツマイモや枝豆を市場におろして市民の皆さんに提供するのです。市民や学校ぐるみの子どもたちには、畑作りや水草刈りというボランティア活動に参加してもらって、環境修復活動の場を作っています。

畑でとれた芋はパン屋さんでパンになります。それを購入した人が「これは循環の出口に出来上がったパンだ」と思うわけですね。また今年、”紅はるか“という芋を作りました。そこから芋焼酎を作ると、これまでボランティア活動に参加できなかった現役世代の忙しいお父さん・お母さんも、帰宅して疲れた体に芋焼酎を飲むことで循環の輪に参加できます。

仕組みづくりとしてはオゴノリを使った環境修復なのですが、芋も枝豆も芋焼酎もできる。市民のボランティア活動がその中に根付き、販売することによって市場経済も潤う。中海の自然を再生するという環境修復だけに留まらず、子どもを育てる質の高い教育となり、社会や経済を回す。オゴノリを中心にして回しているので、これをオゴノリング※と言います。まさにSDGsが狙う様々なアイコンと社会的な活動が一致したこの地域の再生が環境大臣に認められて表彰されたということです。

※オゴノリング:https://www.sizen-saisei.org/action/action1/action1_1/

認定NPO法人自然再生センター HPより

松本先生のベターワールド

国際協同組合年の2025年のテーマは「協同組合はより良い世界を築きます(Cooperatives Build a Better World.)」です。松本先生のお考えになるベターワールドを教えてください。

「自分が生き生きと楽しい、幸せだと感じること」、これがベターです。自分が幸せを感じ、生き生きと勉強できたり働けたりすることは周りに伝わっていきます。

いいことをしていても、「ああ、しんどいなぁ」と思うこと、ありますよね。昭和時代は自分の体を酷使して働いたことが美徳につながるような雰囲気がありましたが、今はそうではありません。頑張ることは大事なのですが、自分が今やっている行動、例えば皆さんなら大学生協の意味・意義をしっかりと学び、自分の言葉にして取り組むことができるのがベターワールドだと思います。

私も学生委員会の活動を生き生きとできるのが一番楽しいと感じますので、みんなで頑張ってベターワールドをつくっていきたいと思います。

私も5年ほど前から「地域生協とのつながりを密に」という話をしています。この夏に大学生協と島根県生協連の有志メンバーで、フィンランドとドイツを訪れてきます。フィンランドはSDGsの取り組みが優秀な国ですので、2か国を視察した後に、世界がどういう状況にあってこれから先どうなるのかという話を皆さんにお伝えできる機会があればと思います。

楽しみにしております。よろしくお願いします。

(2025年5月29日 リモートインタビューにて)

プロフィール

島根大学 学術研究院 教育学系 教授

松本一郎 先生

1965年生まれ。1991年島根大学大学院修了後、東京の民間企業で国策としての地球資源・環境問題についての調査・研究に携わる。1996年金沢大学にて博士(理学)の学位取得。2001年より島根大学勤務。2018年より現職。地球化学分野の専門研究と、SDGs/ESDを中心に環境教育・防災減災教育・理科教育を柱にした実践教育とその啓発活動に尽力。高等学校のSSH活動※をはじめ、科学館や自然館などの運営や教育支援、幼児教育にも力を入れている。また、小・中学校の理科の教科書の編集にも携わる。

※SSH活動:文部科学省が指定する「スーパーサイエンスハイスクール」。生徒の科学的な探究能力等を培うことで、将来社会を牽引する科学技術人材を育成するための取り組み。