- HOME

- 全国大学生協連のご紹介

- 全国大学生協連の研究会報告

- 学習者視点からの大学改革 ―高等教育政策の展開と立命館の取り組み―

全国大学生協連の研究会報告

学習者視点からの大学改革

―高等教育政策の展開と立命館の取り組み―

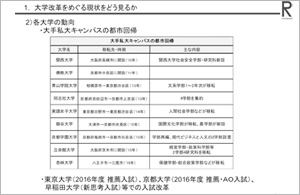

第1回 大学改革をめぐる現状をどう見るか

全国大学生協連では、毎年9月に「大学生協 理事長・専務理事セミナー」を開催し、大学をめぐる全国的状況と大学生協の課題について、講演や報告、分科会での討論を通じて、様々な意見交換、情報交流を行っております。2013年は、立命館総長の川口清史先生にご講演いただき、大学改革を巡る日本政府の政策や世界的な潮流、時代に対応する立命館の実践、生協への期待などをお話しいただきました。

大学生協の理事長・専務理事にとどまらず、学長先生をはじめ広く大学関係者の皆さまにも知っていただきたく、今回より連載として掲載いたします。皆さま方の参考になれば幸いです。

連載予定

次号 第2回「立命館の戦略」

次々号 第3回「立命館の戦略」「大学生協への期待」

立命館の川口でございます。私は、いろいろなポイントで大学生協に関わってきましたが、ここ数年はあまり状況をつかめておりませんので、皆さんのご期待に応えられるような話ができるか?とりあえず今、私の立場で考えていることを率直にお話ししようと思います。

私たちが行う今の大学改革は、何よりも学習者、学生の立場に立って行うことが求められています。そのために立命館もいろいろ努力してきている、ということを今日はお話いたします

学校法人立命館総長立命館大学学長

川口清史総長KIYOFUMIKAWAGUCHI

1945年 生まれ 1964年 京都大学経済学部入学 1966年 全国大学生協連理事就任 1969年 京都大学経済学研究科 1976年 立命館大学産業社会学部助教授 1987年 立命館大学産業社会学部教授 1994年 立命館大学政策科学部教授 (1994年びわこ・くさつキャンパス開設) 1999年〜2000年立命館生協理事長 (2000年アジア太平洋大学開学) 2007年 学校法人立命館総長、 立命館大学学長就任 (2015年大阪いばらきキャンパス開設) *( )内は大学の動向 専門分野: 経済・社会システム、経済事情および政策学 所属学会: 国際第3セクター学会、国際公共経済学会、社会・経済システム学会、日本協同組合学会、日本NPO学会、ほか

自民党安倍政権下の大学改革実行プラン

2012年6月に文部科学省が大学改革実行プランを出しました。2012年12月に政権交代があり、自民党政権で大学政策がどうなるか注目されましたが、下村大臣の産業競争力会議での発言、教育再生実行会議の提言の中で、大学教育について触れられ、それが2013年6月に閣議決定されて、日本再興戦略、第2期教育振興基本計画に織り込まれたのです。

このように、今の大学改革における政策は、単に文科省の政策に留まらず、安倍内閣のいわゆる3本の矢の、3本目の大きな柱として位置付けられてきている、というのが特徴です。

ナショナリスティックに「世界ランキング」100位以内に10大学入れると強調されていますが、それがどういう大学にとってどういう意味があり、国にとって、国力の産業の活性化にとってどういう意味があるかは、あまり議論されていない。10大学といっても圧倒的に国立大学の旧七帝大学と東京工業大学、あと早稲田と慶應を入れるかどうかです。国立大学の研究大学をとにかく引き上げる、毎年10億円ずつ10年続けると言っています。

このように国立大学改革の大きな一つは、研究大学を育てることです。もう一つは、地方の国立大学をどう強化をしていくかで、そこでは「ミッションの再定義」が言われています。

国立大学の教育学部が教員養成というミッションを本当にやれるのか、やれないのであれば、どういう新しいミッションが生まれるのか。例えば、地方の地域産業を支える重大なスクールであるという新しいミッションを作り、それにふさわしい学部編成や教員編成をやらなければならない。そういう動きがすでに始まっています。

大学に人材育成を求める時代

2018年に18歳人口が激減する、大学の数を減らしたらいいのではとの議論がされています。文科省は決してそうは思わない、下村大臣も決して日本の学生は多すぎると思わない、もっと大学は質的にも量的にも増やしていくと言っています。

財務省は、大学も学生数も多すぎるということが基本にあり、「高等教育費への公財政支出がGDPに占める割合は0・5%で、OECD平均の半分である」と文科省や他の省が言っても、財務省は「一人当りで見たら全然遜色ないから、問題にならない」と、政府内でも一致していない。

一方で、数の問題ではなく、質の問題だと問われています。特に経済界は、グローバル化が非常に進む中で、グローバル人材が全然足りない、これでは日本経済は人材的に対応できないという大きな危機感の中で、大学への要求が非常に強くなっています。

以前は、大学は勉強などしなくても元気な学生を送ってくれれば、あとは企業が何とかする、と言われ、大学は研究をした方がいいということでした。しかし今は、大学は責任を持ってちゃんと人材を作って送れ、大学が人材養成の責任を持たなければいけない、量は減らせ、質のいいものを送れ作れということで、いろいろな大学改革の動きが出てきています。

ランキングに振り回されることはありますが、世界の高等教育の流れの中で、日本もそれに対応していろいろな議論がされて、大学改革の新しい政策の大きな動きの中で、大学も相当動かざるをえないし動きつつあります。

大学の数を減らすという議論に与してはならない!

大学が多すぎるという議論を、どう見るかです。 医療系人材の看護師養成では、専門学校はほとんど定員に達せず、4年制看護大学は非常に優秀な学生がたくさん集まる、根本的に医療系人材が専門学校から4年制大学にシフトしていて、それを今減らすという議論にはならない、本当に今の医療現場が要求していることへの対応ですから。

一方で、確かに定員割れや赤字のところもあります。そういう大学は今の人材養成の質が対応できていないと見るべきで、量の問題というよりはむしろ質の問題として、考えるべきではないかというのが一つですね。 もう一つ、多くの定員を満たしていない大学は、圧倒的に地方の中小規模の私学です。大学の責任というよりはむしろ、地域の衰退の中でそういう問題が出ている。ここで大学をなくすことがその地域にとってどういう意味があるかを本当に考えてほしい。

2012年4月の国家戦略会議で、長谷川経済同友会代表幹事が、大学が多すぎるから、それをなくしたらいいのだと言われました。私が、そんなことをしたら地方が潰れます、地域を強くすると同友会が言っているでしょう、それでもいいですかと言いましたら、戦略会議の中では幸いにもその話はもう止まりました。

大学改革プランの中でも、センター・オブ・コミュニティ、大学は地域社会のコミュニティセンターになれるし、なるべきだと言われ、その事業への補助が始まりました。これはとても大事なことで、地方の国立大学にも関わりますが、地域社会と大学の関係をもう一度見直さなくていけない。 ですので、大学が多い少ない、赤字だから潰せという議論に我々は絶対に与してはいけないと思います。

質の“転換”がポイント

大学改革実行プランは「大学教育の質を転換する」と言っていて、ここが大 13『CampusLife』vol.382014年3月きなポイントになります。

質の〝転換〟であり、向上ではない。大学改革の大きな柱として、大学教育は質の評価をし、質の向上もしなければならない、しかしそれらを超えて、〝転換〟ということをキーワードに据えたのです。 これは中教審でも、教育振興基本計画でも言われています。

何から何への“転換”なのか、要するに、教える側から学ぶ側への“転換”、視座の転換です。「学生が勉強しない」という言い方がブレているのもまさしくそこで、学生の側から見て教育の時間が足りない、学生が学ぶ時間が足りないとは、どういう意味で「足りない」のか、学生が成長していくためにはもっと勉強しなくてはいけない、という意味で「足りない」という議論が必要です。これもあれもしなければいけないから足りないということではない、そこが大事なポイントなのです。

「自ら学び、主体的に行動する人間を育成する」という言い方です。これは、教育として当たり前のことだと思うかもしれませんが、大学が人間の育成をする場だ、そこから出発するということは、大学論の大きな転換です。

19世紀のフンボルト以来、大学は、知識を伝達し、蓄積する場として出発し、研究することが目的だった。研究に学生がついてきて育っていくのが基本的には大学の理念だった。日本の大学もその理念を受けてつくられてきていますから、圧倒的にそういう大学が着いて、教員がITを活用していろいろな提起をして、それに学生が答える、それをまたプレゼンテーションする、この繰り返しです。これを物理学でやったのです。 まさしく教養教育、一般教育の物理学でやった。その結果、やはりものすごく成績が上がったのです。研究大学で知られるMITがそういうことに力を入れているということが、非常に印象的でした。学生を中心にした教育、大学のあり方が本当に世界的に現実に進んできている。その流れを今、日本でも全面的にやっていこうという話になってきたのです。アウトカム、到達度評価をどうするか 学生がどう成長したかは、アウトプット・アウトカムです。ところがアウトカムアプローチは日本の教育にはなかった。学生の勉強時間はインプットではなくアウトカム・アウトプットを問題にしようというのが今の課題ですが、世界的にもなかなか難しい。

東大の教育社会学の苅谷剛彦さんが、世界史の未履修問題について「未履修を問題にして、習得していないことを問題にしないこと」が問題だと言っています。要するに授業をみんなが受ければ、履修させれば問題ない、習得しなくても問題にしない。

これは日本の教育の本質です。小学校、中学校、高校と、到達度は評価していない。大学も出席すれば単位をも今でも多いのです。

しかしそこから出発するのではなく、人間を育てる教育の場として大学はある、ともう1回言い切るのです。社会全体の教育システムの転換の中で、ごく少数のエリートが大学で自然に生まれてくるという話ではなくなってきている。意識的に社会の構成をしていくためにも、大学で一定の層、日本は50%、社会の半分の人が大学で学んで社会を支える、そういう社会になってきている。

大学で学んだ人とはどういう人か、そこに大学は責任を持ってきちんと意識的に努力をしなければならない。エリートではない社会の半分の人間として出て行くような学生を、責任を持って送り出さなければならないのですから、「大学論の転換」ということを、あらためて確認しなければならないと思います。

世界的な潮流は 学生中心の教育への“転換”

講演風景

これは日本だけではない世界的な話で、そこから出発しなければならない。EUのヨーロッパ高等教育機関が、1999年に21世紀に向けて具体化したボローニャ・プロセスでは、ヨーロッパの大学はヨーロッパ市民がつくる、ヨーロッパのEUの理念を現実化する、そういう人間をつくるものとして、ヨーロッパの大学があると言われ、そのためにいろいろな域内移動性・流動性のもとに、さまざまな大学の施策が行われ、やられています。 動きの遅かったイギリスも、学生中心の協同高等教育システムを目指しているという白書を2011年に出して、学生中心の大学改革を行うことを打ち出しています。教育の内容や制度が学生中心になっているかとその評価も学生を入れてやる、こういう動きになっています。

アメリカは随分前からLearner Centered Educationが言われています。4年ほど前、韓国のシンポジウムで非常に驚いたのは、MIT(マサチューセッツ工科大学)が、リベラルアーツ教育をTEAL(Technology Enabled Active Learning)で行っている、大講義中心ではなく、学生参加型の授業でやるという報告をしていました。ディスカッション型の大きなテーブルを学生が囲み、教員は真ん中に立ち、TAが着いて、教員がITを活用していろいろな提起をして、それに学生が答える、それをまたプレゼンテーションする、この繰り返しです。これを物理学でやったのです。 まさしく教養教育、一般教育の物理学でやった。その結果、やはりものすごく成績が上がったのです。研究大学で知られるMITがそういうことに力を入れているということが、非常に印象的でした。学生を中心にした教育、大学のあり方が本当に世界的に現実に進んできている。その流れを今、日本でも全面的にやっていこうという話になってきたのです。

アウトカム、到達度評価を どうするか

学生がどう成長したかは、アウトプット・アウトカムです。ところがアウトカムアプローチは日本の教育にはなかった。学生の勉強時間はインプットではなくアウトカム・アウトプットを問題にしようというのが今の課題ですが、世界的にもなかなか難しい。

東大の教育社会学の苅谷剛彦さんが、世界史の未履修問題について「未履修を問題にして、習得していないことを問題にしないこと」が問題だと言っています。要するに授業をみんなが受ければ、履修させれば問題ない、習得しなくても問題にしない。

これは日本の教育の本質です。小学校、中学校、高校と、到達度は評価していない。大学も出席すれば単位をもらえる、そういう体質です。だから日本の高校の卒業率が96%とは、まさしく到達度を問題にしないからです。

イギリスの大学はものすごくそこが厳しい。マクロ経済学を試験で採点しますが、他大学の他の専門の評価委員が、試験問題が正当なのか、正しく評価されているか、全部チェックする、そういう評価視点を持っています。

アウトカム、アウトプットの評価を第三者がする、だからイギリスの大学は授業時間が短いのか、効率的にはインプットは少ないほど良い、アウトカム・アウトプットをたくさんできるようにする。だから単純に勉強時間を長くすることには、アングロサクソン的には点検が入ります。

一方日本は努力を評価する、結果はどうでも努力することが大事だ、そういう文化で教育をやってきた。それはそれで大事だと思うのですが、ここはなかなか言うは易く、行うは難しいと思います。

求められている新しい人材は何かを意欲的に変えられる人

講演風景

学生がどう成長したかについては、大学教育のあり方を根本的に変える「社会人基礎力」や「学士力」などが問題になっています。専門教育で経済学の知識や経済学的認識が持てるようになった、工学的な技術的知識が増えた、という以前のものとは違うキーコンピテンシーは、コミュニケーション能力、社会人基礎力にいたっては前に踏み出す力という、非常に抽象的で、大学教育の目標?と言いたくなるような話がいっぱい出ています。

しかし本当に社会で求められるのはそれであり、大学教育で我々が頑張ってきた専門教育は、学生があるいは社会人になってからでも、自分で勉強できるではないか、だから、生涯学び続けたらいいのであって、そのための基礎を大学教育でやればいいんだという話になってきました。 日本の専門教育の水準をどこに設定するかは、大学院教育をどう位置付けるかに関わります。アメリカのように、すべて学士課程はリベラルアーツでいい、専門教育は大学院で、という割切りが教育システムとしてできれば、そうなるかもしれませんが、日本はできてない、そこが非常に難しくて、簡単にはいかない話です。

キーコンピテンシーとして何を教えるか、やはり学び方でそれは決まってくる。プレゼンテーション力をどうつけるか、どう学ぶ意欲を高めていくか、こういうことは、学ぶ対象に関わらない。いろいろな学び方を捉える、教育そのものへの参加、アクティブラーニングやPBL(Project(Problem)BasedLearning)などへの注目は、ここからきているわけですね。

これは今の教室ではできないのでLearning commonsだと、いろいろな大学で図書館の改築がされて、図書館は一人静かに勉強する場所、資料を置いてある場所ではなく、みんなで楽しくアクティブに学ぶ場でなければいけない。そういう学びのcommonsにしていくという方向がどんどん打ち出されていますね。 こういう動きは3年前にロンドンの大学でも見せてもらい、ここでもLearning commonsでした。これは世界的潮流で、先ほどのMITもLearning Studioで実践しています。

こういうことをやらなければならないのは、日本も含めて今先進国は、新しい人材を求めているからです。グローバルなレベルでイノベーションできる人材、これは、知識や技術を持った人間ではなく、何かを意欲的に変えられる人間でなくてはならない。まさしくここがキーコンピテンシーとなっていることです。

高等教育のコストの 負担者と学生参加

もう一つ、今の高等教育を巡る世界的な議論の中での問題は、誰がそのコストを負担するかということです。 高等教育の負担者は、ヨーロッパは国家です。アメリカは公的セクターと私的セクターそれぞれで、私的セクターは二つあり、非常に豊かな人が寄附をして、あとは学生が個人で払いなさいという、一方日本や韓国は親が負担する、それが今の流れです。

ところが今、オーストラリアも、イギリスも、ヨーロッパ大陸も、個人が負担する流れが強まっています。個人の負担といってもすぐにはできない、とりあえず奨学金を出してください、就職したら徐々にお金を払っていきなさい。イギリスなら年収2万ドルになったら奨学金を返すようにする、それまでは払わなくていい。オーストラリアもそのように変わっています。

イギリスでは、高等教育の学生参加と授業料後払い制度が関連していて、授業料を払うのは、卒業してから自分の給料で払わないといけないとなった場合、それにふさわしい、ちゃんとした人間に育っているのか、自分で授業料を返せるだけの力がつくのかどうかが、学生一人ひとりにとって大事な問題になっています。

学生は一人の大学サービスの消費者の側面としての消費者参加、そういう流れの中で学生参加が、大学の教育、制度、施設整備が学生のためになっているかということが、まさしく問われているのが今の世界の大学改革の状況ではないかと思っているのです。

(つづく)

「CampusLife38」より転載