- HOME

- 学生・教職員の活動

- 社会的課題委員会 開催報告

- 第4回 社会的課題委員会 開催報告

第4回 社会的課題委員会 開催報告

開催概要

- 日時:2020年10月31日(土)AMチーム別協議 / 13:00~18:30 全体会(終了後オンライン懇親会)

- 会場:Microsoft Teamsおよびzoomを活用したWeb会議・杉並会館(事務局)

議題

⓪ チーム別協議

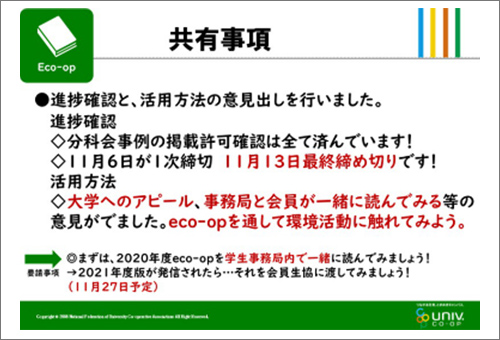

環境チーム

- eco-opの活用方法…それぞれの進捗共有を行い、冊子としての活用方法を検討しました!環セミの学びの振り返りや、今後環境活動を頑張りたい学生委員会でぜひ活用してみましょう!

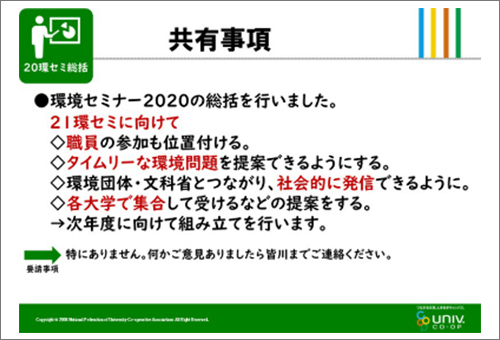

- 全国環境セミナー総括…事後交流会を含めた参加者の様子から、今年度のセミナーを振り返りました。オンライン開催のため、まだ視聴し学ぶことが出来ます!

- 来年度テーマ…今年度チームで扱った内容を振り返り、次年度推進すべきテーマを検討しました。各地ではどのような活動が、取り組みがされていますか?どのように活発にしていきますか?

国際貢献チーム

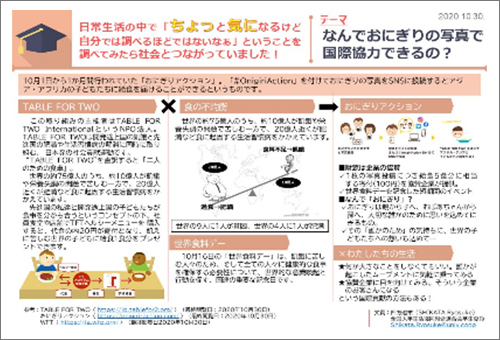

国際貢献チームではメンバーがつくった3つの「ちょっきにボード」をもとに意見交流をした後、年間の振り返りと今後の展望に向けて議論をしました。この1年間の地域報告やブロックニュースから「国際貢献」に関する取り組みをピックアップし、各生協で様々な取り組みが行われていたことを確認しました。10月の「#OnigiriAction」以外にも「ペットボトルキャップの回収」「衣服回収」「フレンドネーションの立ち上げ」など様々な取り組みがありました。そういったことも踏まえて次年度の展望を考えます。目的と手段、目標を切り分けながら協議し、ほかの分野とのつながりや国際貢献活動の捉え方などにも議論が及びました。

激甚災害支援・防災チーム

今回は、改めて大学生協が社会的課題の中に位置づけている「激甚災害支援・防災」という分野がどういったことを目指しているのかを整理しました。過去に会った激甚災害から得た教訓を学びあうとこや同じことを繰り返さないために広げることを考える激甚災害支援と、自分や自分たちを守るために何を備えるのか、どう行動するのかを広める防災という2つの切り口から激甚災害に向き合います。また、1年間のチーム別協議の振り返りも行いました。最後に、ふくしま被災地スタディツアー特別企画と東日本大震災メモリアル企画について共有しました。今後も情報を発信していきます。

消費者チーム

今回は年間の振り返りを行いました。消費者チームでは、政策議論として「成年年齢引き下げ」に対応する取り組みを進めています。今年度はその一環として「ダマされないチカラ養成ハンドブック」に大学生の声と実態を入れるプロジェクトを進めました。手法的な面を進めたことあり、次年度はダマされないチカラ養成ハンドブックを手段に会員生協と組合員からどのようなことが求められるのかを協議できたらと考えています。「自分の行動で自分を守ること」「自分の行動で社会をよりよくすること」の2つを大切にしながら次年度は協議する予定です。

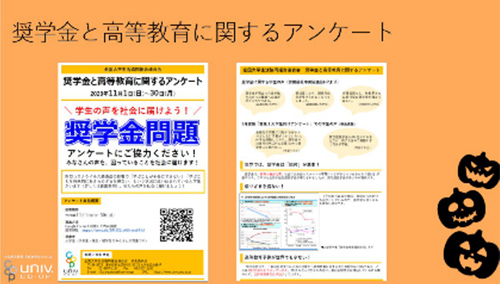

11月1日より、奨学金と高等教育に関するアンケートを実施しています。ぜひ各地での呼びかけをお願いいたします!

① 地域報告・階層別委員会報告

社会の変化に対応し、工夫した各地域の取り組みを交流しました。

たくさんの「いいね」が飛び交う時間になりました。

注目した取り組みとポイント

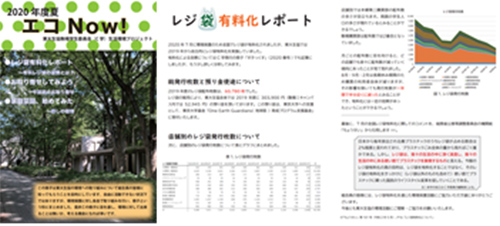

東京大学生協「エコ Now!」

組合員が環境活動に興味をもつキッカケを作ること、東京大生協の環境に対する取り組みをしってもらうことを目的に冊子「エコNow!」を学生委員会が中心になり作成しました。新型コロナウイルスで生活様式が変化する中で、家でできる環境活動を提案しており、組合員の生活に沿った提案ができています。また、レジ袋配布枚数の変化も報告し、自大学生協の現状を知る機会を作っています。

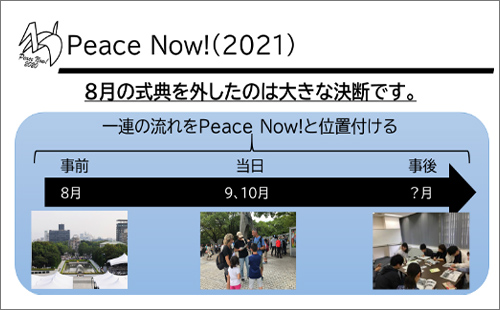

静岡大学生協「Peace Now! Shizuoka2020」

静岡平和資料センターが主催の取り組みに生協学生委員も連携・協力しました。新型コロナウイルスの影響で実施できなった「戦後75年」の企画展をオンラインで実施する中で、子どもたちに戦争について伝える内容づくりを協力しました。コロナ禍の中でも地域団体と連携して平和について考える仲間を増やすことができました。また、学生委員自身が自分たちの地域の歴史を知る機会になりました。

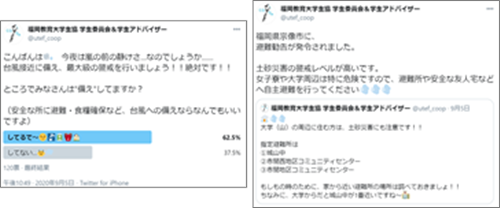

福岡教育大学生協「台風接近に備えて」

九州地方への台風接近に備えて、台風の影響について伝えるツイートを発信しました。対策しているかどうかをアンケートし、組合員の実態を把握することができました。また、宗像氏の防災情報のリツイートや大学近辺の避難場所についての発信を行い、災害被害発生の予防につなげました。取り組みの背景には、大学の最寄り駅が水害で水没したことが影響しており、過去の教訓を活かした取り組みです。

② 平和の推進について

③ SDGsの推進について

2020年度、各大学生協においてSDGsの取り組みや認知がどこまで広がったか振り返りました。2030年を見据えたバックキャスティング思考で大学生協ができることを具体化し、全国に広げていきましょう。

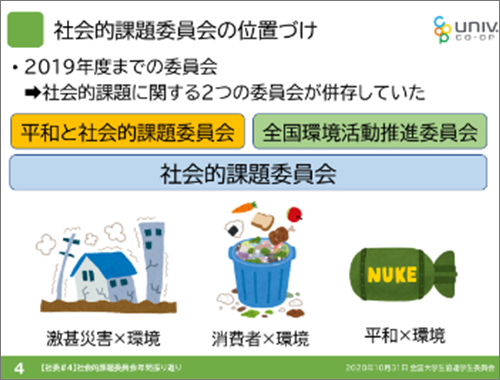

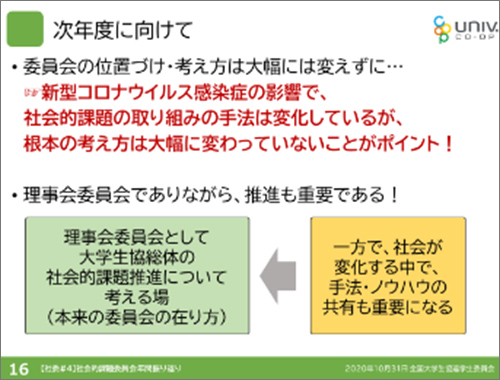

④ 2020年度委員会振り返りと2021年度に向けて

2020年度社会的課題委員会の位置づけや、委員会としての政策検討・議論がどこまでできたかを確認しました。コロナ禍の中でも社会的課題の取り組みを広げていくために、次年度も引き続き政策討議を強化することを確認しました。委員全員に作成いただいた振り返りレポートを基に、議論を進めました。

⑤ チーム別協議共有

午前中のチーム別協議を踏まえて、それぞれの分野で力を入れるべきことを確認しました。