全国大学生協連第68回通常総会

全国大学生協連

第68回通常総会

本総会の開催にあたって

開会宣言

全国大学生協連

学生委員 理事 中野 駿

これより理事会を代表して全国大学生活協同組合連合会第68回通常総会の開会を宣言いたします。初めに本総会の資格審査について報告いたします。本総会は12時45分現在213会員生協代議員総数356名中本人出席91名、書面出席231名、委任出席0名、計195会員322名の参加で、本総会は立派に成立しておりますことをご報告いたします。拍手でご確認ください。(拍手)

続きまして、本総会を運営するにあたり、総会運営規約に基づき議長の選任を行います。議長には信州大学生協の田島 伸 代議員を推薦させていただきます。よろしければ拍手でご確認ください。(拍手)

- 議長選任 → 信州大学生協 専務理事 代議員 田島 伸

- 副議長指名 → 東北大学生協 院生委員 代議員 山川 瑞生

- 議事運営員選任 → 全国大学生協連 理事 白取 義之・吉山 功一

- 書記指名 → 全国大学生協連 大築 匡・金子 慶吾

理事会からの挨拶

会長挨拶

全国大学生協連 会長理事

武川 正吾

本日は第68回通常総会にお集まりいただきありがとうございます。私は2022年の総会で会長に選ばれてから、会長としては2回目の総会となります。2020年、それから2021年もブロック運営委員長として、また副会長として総会に出席してきましたが、いずれもオンライン開催でありました。皆さんもスーツの上だけを着てディスプレイの前に座っていたことを思い出しているかもしれません(笑)。ですから久々に対面で総会に参加することができて、非常に喜んでおります。

総会の対面開催が可能になったということが大学生協連にとって2024年の最大の出来事と言えるかもしれません。とはいえ、この1年には多くのことがありました。それを振り返ってみたいと思います。

第1に、2024年もコロナ禍からの回復の途上にあります。2020年から2021年にかけては、コロナ禍の影響で、大学生協は経営困難に陥りました。キャンパスに学生がいないため、生協の利用がほとんどないという状況が続き、多くの大学生協が経営に苦しみました。それが2023年の5月に新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が2類から5類へと変更になり、またWHO(世界保健機関)がパンデミックの収束を宣言して、それ以降大学は少しずつ通常の姿を取り戻してきました。それに伴い、大学生協の経営状態も少しずつ改善してきました。

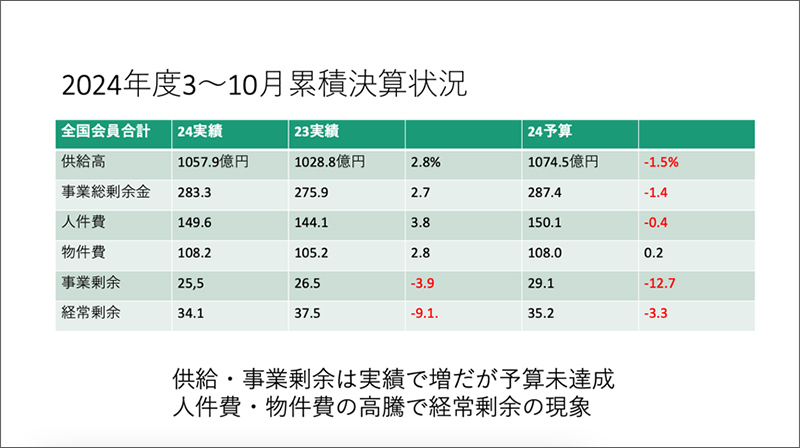

しかし、この後の専務理事の報告の中でも指摘があるかと思いますが、未だ完全にはコロナ前の状態に戻っていません。会員生協の合計で見た2024年の3月から10月までの累積決算状況を前年と比較してみますと、供給高が1,028億円から1,057億円と増えていますが、事業剰余と経常剰余はともに減っています。いずれも予算は未達成の状態となっています。引き続き気を引き締めて経営を続けていかなければならない状態です。

第2に、今年は円安の状況となりました。2024年の年初には、ドルに対して円が110円前後で推移していましたが、春先から急速な円安が進み、一時は160円を超えるところまで達しました。現在も150円台で推移しています。以前にも指摘したことですが、日本に留学している留学生の方々はこの状況を非常に喜んでいます。しかし、他方で円安は、日本人学生の海外旅行や海外研修に対する意欲をそいでいるというのも事実であります。

それから、円安の影響で日本は長らく続いていたデフレ状況から物価上昇の局面に入りました。特に学生生活に直結する価格の上昇が進み、学生生活は一段と厳しいものとなっています。例えば、ゼミのテキストを買うことができず、自分の分担のところだけをコピーで済ます。また、ある大学でのアンケートでは、一人暮らしをしておりアルバイトの収入だけでは生活が厳しいため、1日1食など食費の面を削りながら生活しているといった声が寄せられていました。昼食を学食でとらずに省略するというようなこともあるようです。

2024年を振り返る際に忘れてはならないのは、元日1月1日に発生した能登半島地震です。お正月の家族団らんの中で臨時ニュースを聞き、驚かれた方も多かったのではないでしょうか。私も家族とともにこの事実を聞きびっくりしました。2024年10月29日の時点での被害は、死者が412人、災害関連死180人にも及んでいます。全壊家屋が6,425戸にも上ったそうです。大学生協の店舗も被害を受けました。この地震で亡くなられた方々に対して、改めて哀悼の意を表したいと思います。

大学生協も直ちに対策本部を設置し、能登半島の復旧支援の活動を開始しました。災害支援募金箱を店舗に設置し、募金を呼びかけました。また、関西の大学ではボランティアバスを仕立て運行し、ボランティアを派遣したところもあるようです。大学生の災害ボランティアも全国から集まってきました。同じく支援活動を行っている社会福祉協議会の方からも高い評価をいただきました。

一方で、国際的な動きにも注目すべきことがあるかと思います。2025年が国際協同組合年であるということは既に知られているかと思いますが、その準備が始まりました。7月には国際協同組合年のための中央集会が開かれました。また、国内の実行委員会が発足し、私と学生委員長の加藤さんが実行委員会のメンバーとなって参加いたしました。

それからもう一つ国際的に見て喜ばしいことは、日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことです。ニュースが伝わってきたのは10月11日のことでした。この受賞は「Peace Now!」の活動を続けてきた私どもにとっても大きな喜びです。さらに、被団協の代表委員の田中

12月20日にはノーベル平和賞の授賞式が行われ、田中さんは核兵器と人類の共存の両立不可能性を訴えました。テレビのライブ配信でご覧になった方も多かったと思います。私は田中さんのスピーチを聞き、大学生協連の会長であられた福武 直先生が『大学生協論』という著書の中で次のように述べていたことを思い出しました。

「全国大学生協連は、特定の党派やイデオロギーから自由でありたいと考えておりますが、それにもかかわらず核廃絶と軍縮を求め続けたいと思います」。生協は経済団体ではありますが、その前提には平和といった政治的な前提があるということかと思います。

11月にはICA(国際協同組合連盟)の総会がインドのデリーで開催され、学生委員3人および事務局とともに私も出席しました。総会に先立ってインドのシリコンバレーとも言われ、日本企業の多くが拠点を置いているインド南部にあるバンガロールに飛び、チャーナキヤ大学に行ってセミナーに参加しました。

セミナーでは、学生委員の加藤さん・出口さん・伊藤さんが日本の大学生協の状況について発表し、出席した教職員・学生の方々が熱心に聞いておられました。ICAの総会では教育機関の協同組合の分科会で、日本の大学生協について中森専務がオンラインで概要説明し、伊藤準己さんが学生委員の活動状況を報告しました。これらの発表は出席していた多くの方々からの関心を集めました。

さらにICA-AP(国際協同組合同盟アジア太平洋地域)のICEI(教育機関協同組合委員会)も同時に開催され、予想外のことに私が議長に選出されました。この選出は、会議の前日に事務局のドングレ先生から提案されたもので、当初は驚きと戸惑いもありましたが、最終的にはお引き受けいたしました。チャーナキヤ大学のドングレ先生とは、2013年から2014年にかけて先生が国際交流基金のフェローとして日本に来日された際に、私が受入れ教官を務めたことがきっかけでご縁がありました。

先生からは「日本のNFUCAの成功はアジアの大学のモデルとなる。従って、日本人が議長を務めるのが望ましい」といった趣旨のお話をいただきました。今後の活動についての責任の重さを改めて感じています。

2024年はあと2週間で終わり、2025年が到来します。2025年は先にも述べましたように、国際協同組合年にあたっています。

それから、東京学消(東京学生消費組合)ですね。賀川豊彦が東京学消結成10周年を記念して1935年に「未来は我等のものなり」と揮毫した色紙のレプリカが、多くの大学生協に置いてあるのを思い出している方も多いかと思います。2025年は、その東京学消の100周年にあたっております。

こうした記念すべき年を迎え、生協運動の更なる発展を目指して新たな一歩を踏み出していきたいと思います。今日から2日間、多くの議論がなされることを願っております。以上をもちまして、私の挨拶とさせていただきます。

第68回通常総会

議案提案

第1号議案提案

全国大学生協連

2024年度全国学生委員会委員長 加藤 有希

皆さん、こんにちは。2024年度全国大学生協連理事・学生委員長の加藤有希です。

議案提案の前に総会議案の策定過程についてお話しいたします。10月上旬に第1次資料を会員生協へ発送して、議案検討会議を各ブロックで開催したかなと思います。12月初旬に会員生協へ議案書などを発信し、本日皆さんと今通常総会を迎えることができております。

議案検討会議は114生協223名の参加でつくりあげることができました。本当にありがとうございます。そして、本日つくば国際会議場にお越しいただいた皆さまにも熱烈に連帯の意を表します。

それでは、ここから第68回通常総会第1号議案「全国の大学生協の2024年度の活動のまとめと2025年度活動方針決定の件」の提案をいたします。

第1号議案 全国の大学生協の2024年度の活動のまとめと2025年度活動方針決定の件

第1号議案の位置付け

これから提案をする第1号議案は、全国の一つひとつの大学生協、事業連合、全国大学生協連に関わるすべての人が進むべき方向性を示している方針です。学生も生協職員も教職員の皆さんも一人一人にかかわる方針となっております。

第1号議案は3章で構成されております。2024年度の大学生協の到達点が書かれた第1章、そして今後予想される社会の動きと私たちへの影響をまとめた第2章を踏まえて、2025年度の活動方針を第3章にまとめております。

それでは、第1章(議案書2ページ)から説明をしていきます。

第1章 2024年度 全国の大学生協の到達点

2024年度の大学生協が取り組んだことの成果や課題・展望を、2024年度の全国の大学生協の活動方針と大学生協2030Goalsから振り返っていきます。2024年度大学生協は「つながる元気、ときめきキャンパス。~組合員との対話を大切に、大学生協でつながる仲間を拡げよう。」を活動方針のテーマとして取り組んできました。

本当に組合員との対話にこだわった2024年度。総会や総代会を通して、組合員の生活実態、生活背景を深堀ることができていたのではないでしょうか。大学生協で組合員が願いを実現する「対話」が拡がった会員もあると思います。

また、全国大学生協連会員経営支援金制度を活用した会員の経営改善も進みました。しかし、大学との真摯な協議の結果、解散を選択する大学生協もありました。総じて組合員とのつながりを強めることはできていたのではないかなというふうに思っております。

実際の活動を議案書の7ページ以降に記載しております。いくつかの大学生協では、総会・総代会事前事後の取り組みを中心にして組合員とともに組合員の生活を深く把握する取り組みが見られました。その結果、組合員の運営参加が多く見られ、大学生協と組合員のつながりが強まったと思っております。

購買や食堂では、組合員の興味関心を引き付ける読書推進の取り組みや、組合員の食生活の改善を提案する取り組みなども見られました。時間の関係により割愛させていただきますが、議案書では成果や課題、教訓的な取り組みの詳細なども記載されておりますので、ぜひお手元でご確認ください。

次に大学生協2030Goalsの視点で2024年度を振り返ります。大学生協2030Goalsとは、全国の大学生協が大学コミュニティーに貢献し続けるため、大学生協が2030年までに何を成し遂げるべきかを具体的な目標(Goals)として設定し、目標達成のための行動指針(Action Plan)を明らかにしたものです。

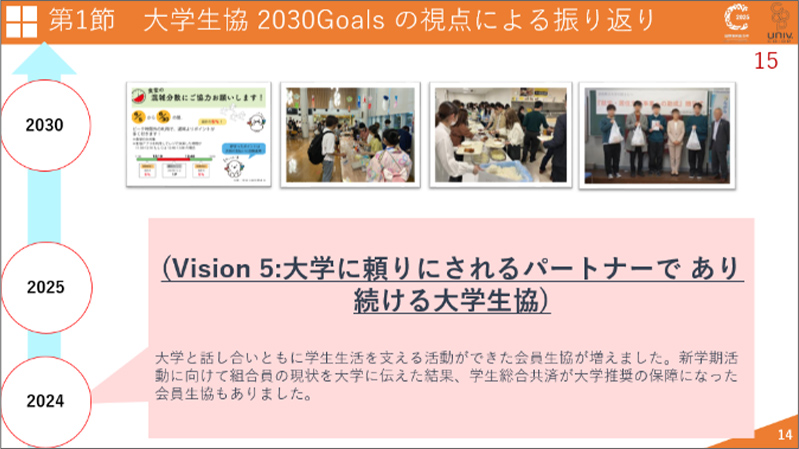

大学生協がこれからも守りたい価値、大学生協がこれからの社会において創造したい価値などをまとめております。ここでは、「Vision5:大学に頼りにされるパートナーであり続ける大学生協」のみご紹介いたします。2024年度は大学と話し合い、共に学生生活を支える活動ができた会員生協が増えたと思っております。新学期活動に向けて組合員の現状を大学に伝え続けた結果、学生総合共済など大学に深く共感された保障になっているという会員生協の活動もありました。

今後に向けては、「Vison3:大学生活の頼りになるパートナー、セーフティーネットとしての大学生協」のみご紹介いたします。2030年に向かい、国籍・人種・宗教・性自認・性的指向や障がいの有無にかかわらず、すべての人が快適に利用できる商品やサービス・事業環境をつくるために、生協内での学習の機会を設けることが大切です。

組織委員会の取り組みだけでなく、協同組合としての労働環境を整備することも課題とさせていただきました。

第2章 2025年度 予想される社会の動きと私たちへの影響

社会の動きとして、社会情勢や平和と国際政治に関すること、大学の動きや組合員の生活を取り巻く環境についてもまとめております。時間の関係上、少し絞って提案するので、お手元の議案書でご確認ください。

国内外問わず世界情勢が激しく変動した1年となりました。先ほども武川会長からご挨拶がありましたが、日本原水爆被害者団体協議会が核兵器を再び使用させないための証言活動を継続してきたことを理由としてノーベル平和賞を受賞しました。

世界的な反核運動の成果として、国際的な規範、核のタブーが醸成されたと評価する一方で、このタブーが今日圧力を受けていることへの憂慮が表明されております。2025年は終戦80年、被爆80年に当たる年、そして2026年には核不拡散条約再検討会議が予定されており、改めて核兵器のない世界の実現を目指した取り組みが重要になっていきます。

そのほかにも、2025年は阪神淡路大震災から30年に当たる年です。また、国際連合が2025年を2度目の国際協同組合年と定めました。すべての大学生協で組合員とともに社会的課題に対する取り組みを進める年にしましょう。少子高齢化による人口減少、18歳人口減少に伴う大学生の人口減少は依然、長期的に進行しております。

大学内ではコロナ禍の行動制限が緩和された結果、大学生活で昨年以上に自分の興味のあることを学ぶ学生や、課外活動にいそしむ学生の姿が見られました。その反面、ハラスメント問題、闇バイト、消費者トラブルなど大学生にとってのリスクが顕在化するようになりました。

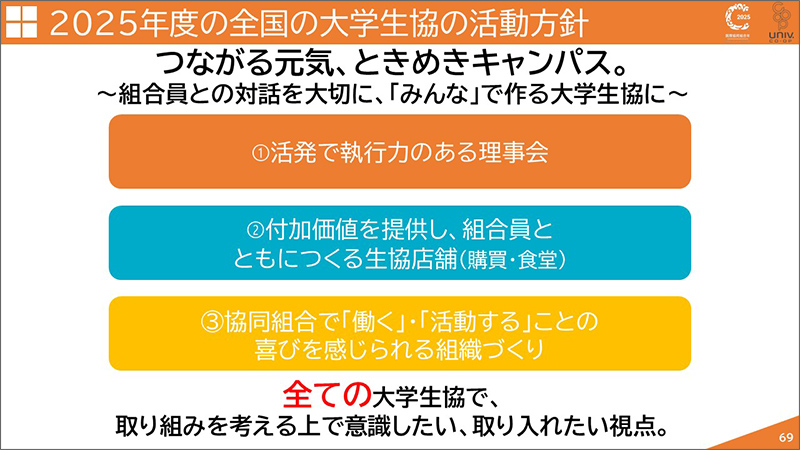

第3章 2025年度 全国の大学生協の活動方針

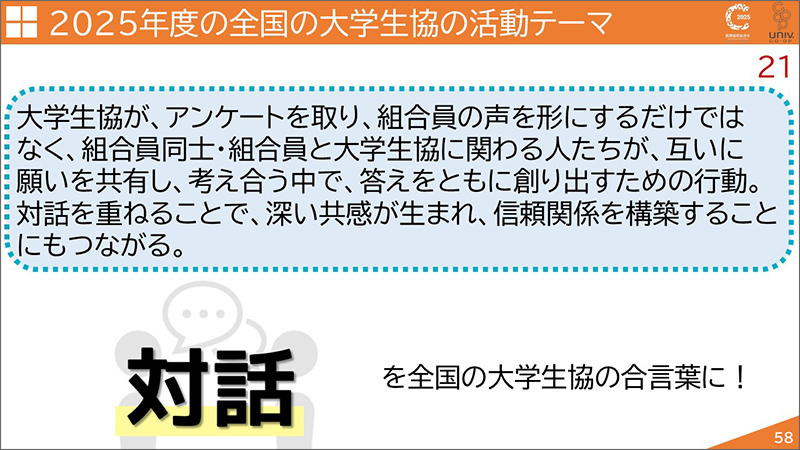

次年度の活動方針のテーマは「つながる元気、ときめきキャンパス。~組合員との対話を大切に、『みんな』でつくる大学生協に~」です。「対話」は昨年度にもありましたように、大学生協がアンケートを取って組合員の声を形にするだけでなく、組合員同士・組合員と大学生協に関わる人たちが互いに願いを共有し合い考え合う中で、答えをともに作り出すための行動としております。

昨年度に引き続き「対話」というワードを全ての大学生協の合言葉にしていきましょう。そして、「みんな」でつくる大学生協にという提案をいたします。「『みんな』でつくる大学生協に」という言葉は当たり前のことだと皆さんは疑問に感じているのではないでしょうか。これは来年度、さらに組合員と生活実態をより旺盛に語り合い、事業や活動に取り組んでいこうという想いを込めております。

大学生協は本来、生活実態を共有し合い、みんなが本当に実現したい願いを叶えるためにできた組織だと私は思っております。所属する大学生協の設立趣意書なども読み解くと、それが分かるのではないかと思います。

コロナ禍を経て組合員が多様な生活を送るようになりました。私たちは今一度組合員と深く生活実態を語り合い、本当に私たちが実現したいことは何かということを明らかにする必要があるのです。それを多くの組合員、例えば理事・総代・組織委員・職員の皆さんで行う、そういうことを「みんな」という言葉で表現しております。

2025年度は4つの活動方針を提案する前に、全ての大学生協の事業と活動で取り入れたい3つの重要な視点も設定し、こちらを提案いたします。以下の3点です。

- 活発で執行力のある理事会

- 組合員とともにつくり、組合員の生活を支える生協店舗(購買・食堂)

- 協同組合で「働く」・「活動する」ことの喜びを感じられる組織づくり

これらは全ての大学生協の事業と活動で取り入れていきたいポイントになっております。

①活発で執行力のある理事会

これがなぜ2025年度大切になってくるか。大学生協が法人として健全な経営をするためにも、さまざまな階層の組合員の声を業務執行や活動・取り組みなどに反映するためにも、理事会はとても大切な機関となっております。

コロナ禍を経て、中には理事会が報告・承認の場に偏っているという会員生協もあるのではないでしょうか。理事会は、学部生・院生・留学生・教職員などさまざまな階層の構成員が集って議論をできる場となっております。

改めて総代・組合員の声や生活実態を出し合い、日頃の組織活動や店舗運営などに組合員の願いや要望を実現していく活動を行う。つまり、「対話」を行う場、いい理事会を進めていくことが非常に重要になってきております。

大学に頼りにされるパートナーであり続ける大学生協であるためにも、店舗の利用状況や共済の給付事例を通して組合員の生活実態が明らかになること、そして「〇〇大生の実態を最もよく知る」場になっていくことが、よりよい生活の実現にもつながってきます。

次年度、意識していきたいポイントを2つ設定して議案書に詳細を書いておりますので、そちらをご確認くださるようお願いいたします。

②組合員とともにつくり、組合員の生活を支える生協店舗(購買・食堂)

利用して居心地の良い、これからも利用したいと思えるような店舗(場)を、組合員の参加と協同により運営することは大学生協にとって非常に重要です。

コロナ禍が明けてから分かったことではありますが、大学生協はキャンパスにあるから身近というわけではなく、自分たちの生活に寄り添っているからこそ、本当に身近な存在なのだと言えるのではないかと思います。

組合員が生協店舗、例えば購買や食堂を見たときに、自分たちの生活実態や要望が反映されている、自分たちでつくる生協店舗だと実感できるような店舗運営を行っていきましょう。大学生協の食や学びでの事業活動はモノの提供だけでなく、卒業後に続く健康的な食生活であり、学びの面では在学中の学修環境の整備であります。食と学び、二つを通して、コミュニケーションの機会を提供することを大切にしています。それらを通じて、組合員が利用することで本当に自分たちの生活向上や成長を後押ししてくれている生協店舗であると感じ、組合員が「いいな」と思える体験につながり、大学生協への信頼感や好感度へとつながるのではないでしょうか。

次年度に意識したいポイントは議案書に書いてありますので、そちらもご参照ください。

③協同組合で「働く」・「活動する」ことの喜びを感じられる組織づくり

生協は出資者、経営者と利用者が一致し、人と人とのつながりで成り立っています。大学生協で働き活動する人たちが、人と人とのつながりを大切にし、組合員のことを本当に身近に思い、組合員と夢や願いを共有し、力を合わせるということが非常に重要になってきます。これは大学生協のミッション、魅力でもある協同体験を拡げることにもつながります。

次年度特に意識したいポイントとして、第2章でも提案いたしましたが、国際連合が2025年度を国際協同組合年と定めました。協同組合・大学生協とはどういう組織なのか。そして協同とは何かなど、まずは協同組合や大学生協についてしっかりと学びましょう。

そして、私たちがより多くの組合員とともに協同し、よりよい暮らしを実現することが、社会の中でどのような意義をもっているかということを認識し、自らの自信にするとともに、その意義を組合員、大学だけでなく、社会全体にまで拡げていきましょう。

皆さん、現在取り組んでいる事業・業務や組合活動・組織活動を思い浮かべてみてください。皆さんが思い浮かべている、そのすべての取り組みで、この3つの視点を取り入れてステップアップを目指しましょう。

それでは最後に活動方針も説明していきます。

活動方針❶「組合員が参加し、協同したいと思える大学生協づくり」

組合員が利用・参画し、自分たちの生活にとって必要であると実感できる大学生協づくりを進めましょう。

活動方針❷「組合員の健康で安全な生活を支える大学生協づくり」

組合員同士でたすけあい、大学生協全体で組合員の健康で安全な大学生活を支えましょう。

活動方針❸「組合員の学びと成長を支える大学生協づくり」

組合員の学び方や大学の学修支援について把握し、組合員が仲間とともに自己実現し成長する機会をつくりましょう。

活動方針❹「これからの社会に生きる組合員を育てる大学生協づくり」

SDGs達成に向けて組合員の興味・関心を出発点に、知り・知らせ・考え・話し合い・行動するきっかけをつくりましょう。

以上で第1号議案の提案を終わります。次年度はより組合員との対話を旺盛にしていき、組合員のよりよい生活をともに実現していきましょう。

第2号~第7号議案提案

全国大学生協連

専務理事 中森 一朗

5年振りにこのような対面の場で、全国の会員生協の皆さんと一緒に意見交換ができるような環境をつくれたことを大変嬉しく思っています。この2日間が皆さんにとって有意義な時間になることを期待しております。

それでは、第2号議案から第7号議案までを私の方から提案させていただきます。

第2号議案 全国の大学生協の2024年度学生総合共済事業と活動のまとめと2025年度活動基本方針決定の件

第2号議案は、全国の大学生協の学生総合共済の事業と活動のまとめ、そして2025年活動するにあたっての基本的な方針を決定する議案です。

2024年の活動のまとめ(要旨)

加入の実績については、これまでは3年間にわたって15万人加入水準を維持しておりましたが、残念ながら2024年度新学期は14万7,907人で、15万人加入を割ってしまったということについては、しっかりと押さえておく必要があると思っています。

元旦に発生した能登半島地震では、コープ共済連さんに事業譲渡して初めての激甚災害対応だったわけですが、このことによって学生総合共済の加入者に対しても異常災害見舞金が適用となりました。

また、コープ共済連さんと連携した被災地お見舞活動を行いました。この被災地お見舞活動というのは、コープ共済連の皆さんが現地に行って、例えば避難所などを訪れて加入者の方に対してお見舞い活動をするというたすけあいの具現化をしたような活動です。そのことをぜひ大学生協としても勉強しようということで、大学生協連学生常勤の久野君に参加していただきました。

それから2025年度新学期から新社会人コースの事前申し込みということで、新入生の皆さんに入学時点で新社会人コースのご案内もしようということを、しっかりと議論をしてきました。

大学生協連として、なぜ新入生に提起する必要があるのだろうかということを「3つの意義」にまとめて提案をさせていただきました。

2025年度活動基本方針

そのことを踏まえて、2025年の方針の基調として以下のことを考えております。

2025年度方針の基調

「『たすけあい・協同』を大切にした学生総合共済事業と活動を強化し、大学生の学業継続と健康で安全な暮らしを支えるとともに、大学生協経営の強化を実現すること」

ここはしっかりと明日のたすけあいの時間で深めていきたいと思っています。

4本柱に紐づけて考えてみますと、加入というのは、「たすけあいの共済制度の輪に加わっていただく」ということであり、給付というのは、その加わっていただいた方にたすけあいの手を差し伸べることである、とご説明しています。

そして、ベジチェック・自転車点検等のさまざまな予防活動というのは、組合員さんが自らの暮らしを変えるきっかけになること、そして組合員の参加や知恵の協同(たすけあい)でその実現が進められるのだと定義をしています。

また報告というのは、単純に報告するだけでなくて、組合員や大学さんと一緒にキャンパスにおける暮らしの実態の共通認識をつくろう、そしてその共通認識に基づいてその暮らしをどういうふうにしたらもっとより良くできるのかということを一緒に考えましょう、との提起をしていまして、この4本柱を進めるための「たすけあい・協同」の要を、大学生協の会員生協が担っていくのだということを提起しています。

その上での具体的な方針は、「『過去最高』の加入水準を目指していきましょう」、「旺盛な予防活動を提起していきましょう」、そして「『新社会人コース』をしっかりやりましょう」「たすけあい、協同の意義の共済を通じてしっかりと組織全体で学んでいきましょう」、との提起を行っています。

第3号議案 2024年度事業報告書・決算関係書類等承認の件

第3号議案は、大学生協連という組織が法人として1年間(大学生協連の2024年度は2023年10月~2024年9月まで)どのような活動をしてきたのか、そしてその結果の決算がどうだったのかを提案する議題です。

①会員生協の自立的な経営実現に向けた会員経営支援機能を強化します

何はともあれ会員経営支援を頑張った1年だったかなと思っています。会員生協の経営支援はなかなか難しいところもございますが、「大学生協連 経営支援金制度」というのを作っており、その制度に基づいた取り組みが最終年度でしたので、そのまとめを行っております。

そして第4号議案で提起をしていますが、新たに「経営不振生協の再生に向けた支援指導制度」策定に向けた準備を進めています。

それから会員生協における内部統制。残念ながら大学生協の中でも不正事案が起きることがまれにあります。どうしてそんなことが起こってしまったのか。二度とそういうことを繰り返さないためにはどうしたらいいのだろうか。そういうことをしっかりと考えましょうということを内部統制の一つの大きな柱としています。

「内部統制課題推進委員会」を開催して、過去の事例を共有しながら、全体としての必要性の認識は高まったように考えています。

3つ目は総代会です。今年はコロナ禍後の対面総代会が多かったので、たくさんの組合員さんと旺盛な討議をしながら、総会の議案を議論してきたという会員生協があります。それはこの後の全体発言等でご紹介させていただくのですが、一方で総代を定款に定める人数を集めきれなかったといった事例が起こっているというのが会員生協の全体的な状況です。

非常に元気に活動が始まったところと、まだまだ苦戦が続いているところという二極化が起こっているようです。これはやはり今回の総会でしっかりと学びのテーマにするべきではないだろうかということで、テーマとして設定をさせていただいています。

②2つの事業連合と緊密に連携し、大学生協事業の再生を進めます

事業再生についてお話しします。全国共同仕入事業とありますが、例えば書籍事業や海外旅行事業というのは、大学生協連が主管して全国の会員生協の皆さんに商品を供給しています。これもコロナ禍の影響もあり事業的には厳しい局面を迎えているという状況になっています。

この現状をまずは会員生協の皆さんとしっかりと認識し協議していこうということ、そしてその認識に基づいてどのように再構築をしていくのかということについては、昨日の大学生協連の理事会で再構築方針を議決し、次年度の2025年度から具体化しようという方針です。

それから事業と新学期政策具体化についてです。我々がやっている大学生協の事業というのは、学生さんや組合員さんにとって非常に意義のある取り組みであると私は思っているのですが、そのことをもっと全国の大学生協の役職員で自信にしていこう、具体化をする中で、より組合員に貢献をしていこう、そして連帯の経営にも貢献する、そういった大学生協の事業をつくっていこうということを進めてきました。

④「大学生のくらしに一番寄り添っている存在」を目指し、調査・社会的発言を強めます

調査・社会的発信ということでは学生の消費生活に関する実態調査(学生生活実態調査)を毎年1回実施しています。2023年の10月に実施した結果のまとめを申し上げます。

一つは「キャンパスの活気は確実に回復している」と、先ほどのご挨拶にもありましたけれども、学生生活充実度が高まっているのを感じているし、「私の学びは充実している」と言う学生さんが多くなっているのを感じます。

もう一つ、この2023年の調査というのは、コロナ禍で初めて大学に入学した2020年度入学者に行う最後の調査だったのですね。入学時は「無念」「苦難」という言葉で語られる状況だったのが、大学生の皆さん 一人ひとりが「学生生活の充実」に変えていった軌跡が分かるようなデータが出ています。

また、経済的な面では2023年から徐々に物価が上がりはじめ、やはり経済的な不安、奨学金に対する不安であるとか、お金に関する堅実な価値観が広がっているということが伺えます。最近学生さんとお話をしてびっくりするのは、学生さんからNISA、iDeCoといった単語が普通に出てくることです。私が学生の時は言わなかった言葉です。そんなことも含めて変わりつつある学生生活をしっかりと追いかけていくために調査し発信してまいりました。

⑤地域生協をはじめとする他の協同組合との連携強化を進めます

協同組合との連携強化におきましては、コロナ禍で地域生協さんとの連携が大きく広がったのですが、そのことに端を発して、社会人コースの共同した取り組みを含めて、新社会人向けセミナーに旺盛に取り組んでいます。

これから卒業して社会に出ていく学生さんに対して、社会に出たら遭遇するであろうこと、例えば「初任給は額面22万」と書いてあるのだけれども、手取りを見たら17~18万でびっくりするかもしれません。しかし、これは社会保険料や厚生年金などいろいろと保険料を引かれているからです。そういうことを社会人になるにあたって勉強しながら巣立っていく。そういった取り組みを約2,000名の学生と一緒に行ってまいりました。

さて、来年は国際協同組合年です。その国際協同組合年の前哨戦ということで、2024年度から取り組みを始めています。皆さんの中にもご参加された方もいらっしゃるかもしれませんが、学生委員長研修セミナーで国際協同組合年についての学習をしました。明日もご紹介があると思いますが、ICAの幹部が「日本の協同組合は素晴らしい」ということを語っておられたのが印象的でした。

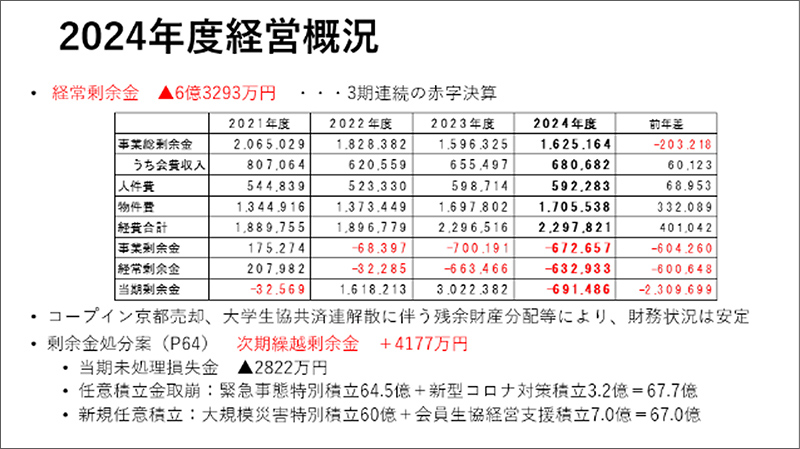

2024年度経営概況

いろいろと頑張ってきた2024年度でしたが、経営の状況としましては経常剰余金で約マイナス6億3,200万円の非常に大きな赤字決算、かつ3期連続の赤字決算になったというのが結果でございます。

どうしてこうなったのかということについては、第4号議案の中期経営構造改善計画にてご紹介しています。最終的な剰余金処分につきましては(64ページ)、次期の繰越剰余金ということでプラス4,177万円を繰り越すという剰余金処分提案をさせていただいております。

対処すべき重要な課題

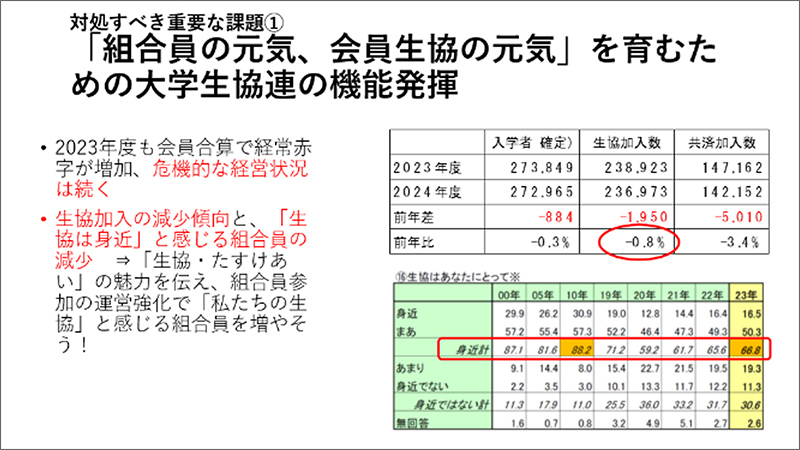

以上のような1年間を踏まえて対処すべき重要な課題として2点設定しています。1つ目は、組合員の元気・会員生協の元気を育むための大学生協連の役割発揮を頑張らないといけないということです。経営的な危機感についてはさまざまな方がさまざまな場面で語られていますので、今日は組織的な部分をお話ししたいと思います。

生協加入がじりじり減少しているのですよ。例えば2023年と2024年を比べると、入学者はマイナス0.3%で、大学生人口減少のため入学者は減っています。次に生協加入率を見ると、マイナス0.8%です。大学入学者の減少率よりも生協加入者の減少率のほうが大きい。それが我々の今の到達点なのです。これはどういうことかというと、やはり生協加入を一生懸命呼びかけてはいるものの、生協にご加入をいただけていないという状況がじりじりと広がっているということです。

「生協を身近だ」と感じる組合員についても、2010年頃は10人に9人が「私にとって大学生協は身近です」と言っていたのが、コロナ禍で60%を切る状況になり、2023年現在で68%という到達点になっている。「私たちの生協」と言っていただけない状態が広がっている。ここについては頑張らなければいけないのではないかということを課題として設定しています。

2つ目は、全国大学生協連の単年度の収支構造の早期再確立ということで、先ほどご紹介しましたように厳しい経営状況でございますので、この赤字がなぜ発生したのか、その赤字はこのあとどうなっていくのかということをしっかりと分析して、今後の計画を会員生協の皆さんにご提示する必要があるということで、次からご説明する第4号議案にて説明しています。

第4号議案 2025年度事業計画及び予算決定の件

2025年度(2024年10月~2025年9月)事業計画及び予算決定について説明します。去年の総会では、これから私達大学生協は、この3つのことを大切にしていきましょうということを提起しました。①組合員の参加と協同により暮らしの向上を実現する生協運営を強めましょう。②「組合員の暮らしに貢献できる大学生協事業」「会員・連帯の経営に貢献できる大学生協事業」を再確立しましょう。③これから環境がどんどん変化していく中で、将来にわたって持続可能な経営を可能とする経営基盤をつくりましょう。

このことを会員生協さんと連帯組織とみんなの力を合わせてやりましょうと提起しました。この基調は今年も継続させていただきつつ、重点テーマを2つ設定しました。

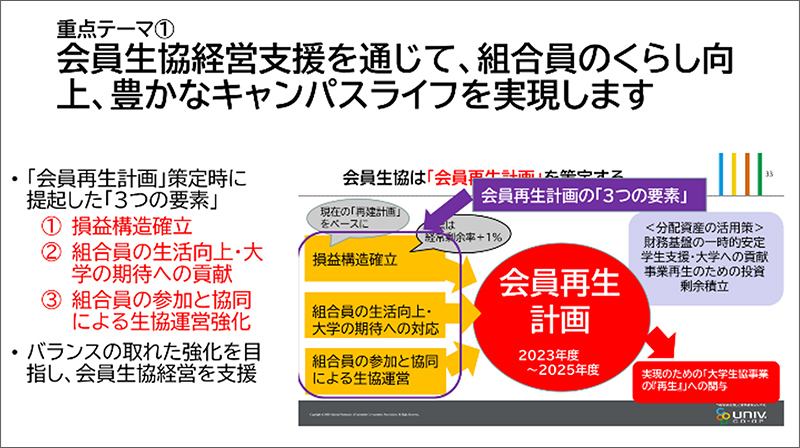

重点テーマその①「会員生協の経営支援を通じて、組合員の暮らしの向上、豊かなキャンパスライフを実現します」ということを掲げています。

2022年に、すべての会員生協で会員再生計画をつくろうと提起をしたのですが、その際の「会員再生計画の3つの要素」というのを大切にしたいと思います。

1つ目は「安定した損益構造をつくりましょう」。やはり黒字の出続ける構造をつくらないと持続的ではありません。それから2つ目は、「組合員の暮らしの向上や大学の期待にしっかり対応できる生協になりましょう」。そして3つ目は「組合員の参加と協同による生協運営を強めましょう」。この3つの要素すべてをバランス良く強める計画を作ってほしい、ということを2022年に会員生協に提起して、真摯に作っていただいたという経緯があります。これを引き続き強めなければいけないし、そのための大学生協連としての役割発揮が必要なのだ、ということを方針として掲げています。

一つの核になるのが、「経営不振生協の再生に向けた支援指導制度」です。この総会では基本原則のみをご確認いただくという提案をしていますが、2つの原則を挙げています。

1つ目は会員生協の主体性です。引き続き困難な経営が続く会員生協は、残念ながらまだたくさんあります。そのことを改善しようと思ったら、第一にその会員生協の理事会が自らの意思で再生するという強い決意を持つことがスタートとなります。逆にこの決意がなければ、いくら横から連帯の人がいろいろと支援しても再生が難しい。これが1番目の原則です。

2つ目は連帯組織による組織的支援活動ということで、これは当該生協を一人ぼっちにしない「伴走型支援」というのをキーワードにしています。経営の厳しい生協の専務さんは本当に大変で、いろいろと困ってしまうことも悩んでしまうことも多いし、誰にも相談できなくて孤立してしまうと、どんどん後ろ向きになっていくのですね。そうしないためにも、近隣生協・ブロックエリア、それから事業連合、大学生協連、これらが相互の役割を果たしながら支援を進めるのだということを基本原則として提案をしています。

それ以外には、「学生総合共済事業をみんなで強めていきましょう」と提起しています。それから、組合員の利用が増える、組合員数が増える。そのことにつながるような会員生協の事業強化・組織強化の実現をするために事業と新学期政策の具体化を継続します。

そして国際協同組合年です。明日「Better Worldの時間」という時間がありますが、この時間に「私達の協同組合って結構いいところなんだな」ということをみんなで確認できるような、そういった時間にしていきたいと思っています。そのような協同組合の存在意義や価値を広げようという時間を設けていますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。

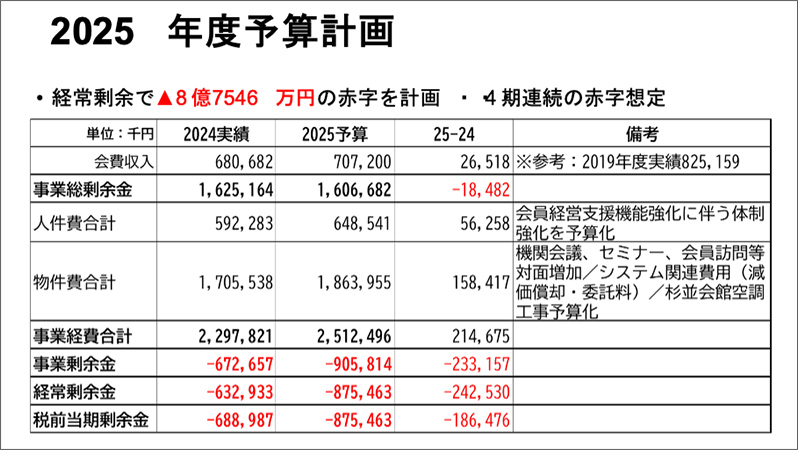

そして、重点テーマその②は、大学生協連の単年度赤字構造を早期に解消すること、そのために「中期経営構造改善計画」を合わせて提案し、ご確認をいただきたいということです。「中期経営構造改善計画」(96~99ページ)には3つのことが書いてあります。

1つ目は「どうしてこのような計画策定が必要なのか」ということ。ここに書いてあるように、2026年ぐらいにはこの大きな赤字構造がなんとか収まってくる、ということは見えているのですが、会員生協の供給高がコロナ前の水準に回復しないことも含めて考えると、いろいろな手を打っていかないと、なかなか大学生協連の損益構造は改善しないと思われるので、この計画をつくりましょうと言っています。

2つ目は「大学生協連の損益構造はどのように変遷したのか」という話ですね。3つのタームでご説明をしています。まずコロナ禍までは大学生協連の損益構造はほとんど収支トントン。プラスマイナスゼロだったのです。それがコロナ禍でガクっと変わりました。なぜ変わったか。会員生協供給高がコロナ禍で激減しました。大学生協連の会費というのは、会員生協供給高によって毎年変動します。会員生協供給高が減少した結果、大学生協連の会費が減少してしまった。2021年度8億だったのが22年度6.2憶になり、直近でも6.8憶。今7億水準までしか戻っていないので、ここで約1億のビハインドが出てしまった。

3つ目はシステム対応によるものです。この間大学生協事業連合・中四国事業連合と連携して、全国理事会として「TK基盤暫定共用システム」を開発決定し、資産保有していましたが、システムを作るのには大変お金がかかる。全体としては億単位のお金がかかり、減価償却として毎年償却していく、その償却額が24年1.8億円、25年1.8億円ということで、これが単年度費用としてかかってくる。かつ、このシステムを運用するランニングコストが今でも年額3.0億円相当かかってきます。

この部分につきましては、2026年度ぐらいから徐々に落ち着いてくることがわかっているのですが、このことを見越した計画をつくらないといけないというのが今回の目的になっています。ということで、目標としましては2028年度末の時点で事業剰余金段階では黒字を作るのだ、ということを目標とした計画を今回ご提案させていただいています。

その上で第4号議案に述べていますのが、2025年の大学生協連の課題について、それから各部方針です。全国共同仕入事業の課題については、文書をご覧いただければと思います。

2025年度予算計画につきましては、先ほど言いましたように26年度まではなかなか厳しい状況が続いているということで、経常剰余予算は8億7,500万円の赤字と、4期連続の赤字予算となっており、このことについては大変申しわけないと思っていますが、先ほど言いましたように計画に基づいた執行をしっかりと進めていきたいと思っています。

最後に、第5号議案から第7号議案までは議案書を読んでいただければと思います。第5号議案は監事監査規則改正承認の件、第6号議案は、2025年度役員選任の件、そして第7号議案は役員報酬決定の件。3つの議案を用意しております。以上全7号議案についてこの総会でお諮りをして明日採決いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

第68回通常総会

議案討論

議案討論 1

第103回定例総代会 活動報告

九州大学生協そしき部3年 前委員長

中川 湧太

同3年 前副委員長

岩﨑 成

これから、九州大学生協第 103 回定例総代会に関わる活動の報告をさせていただきます。

まず、自己紹介をさせていただきます。お話しさせていただきますのは九大生協そしき部 3 年 前委員長の中川湧太と、九大生協そしき部3年 前副委員長の岩﨑成です。本日は短い時間ではありますがよろしくお願いします。

まずは当日使用したスライド・原稿をそのまま紹介させていただきたいと思います。ぜひ総代会に出席した総代さんの気持ちになって聴いていただければと思います。

ただいまより、第103回定例総代会分科会を行います。本分科会では、ウエストゾーンの農学部食堂(アグリダイニング)をテーマに、総代の皆さまに議論を行っていただき、生協の運営方針について考えていただくプログラムとなっております。

22年度までの九大生協の累積赤字は3億9,132万円で、23年度終了時の累積赤字は約5億円にのぼると見込まれています。九大生協の出資金合計は約5億2,000万円で、この金額を累積赤字が超えると債務超過と呼ばれる状態で、九大生協の社会的信用が危うい状況となり、これは避けなければならない事態です。

本分科会では、赤字のため閉店が検討されている農学部食堂について取り扱い、農学部の学生のために継続するか、事業見直しのため閉店するか、営業時間の短縮を行うかを検討していただきます。

九州大学の食堂の運営事業者は食堂ごとの公募形式で募集されており、一度経営権を獲得すれば一定期間(通常6年程度)その場所で食堂を営業することができます。

今年度は農学部食堂の経営任期が満了する年となっております。

現在農学部食堂は年間520万円の赤字が見込まれており、2019年度以降一度も黒字になったことがありません。九大生協は創設以来継続して食堂の公募に手を挙げてきましたが、今回初めて見送ることを検討しました。果たして九大生協は半ば赤字覚悟で食堂経営に応募するべきでしょうか?

そこで本分科会では、以下の2案について検討していただきます。これ以外の意見もあると思いますが、その場合は自分の意見に近い方を選択し、それについて考えてみてください。

A)食堂は昼営業(11:00-14:00)のみ行い、 購買店の営業は続ける。

B)食堂は契約せず、購買店の営業のみ続ける。

購買店の営業が続く前提なのは「建物の中に一つも生協関連の店舗がないのは組合員に不都合になる」という考えがあるためです。皆さんは食堂を継続することに賛成/反対のどちらでしょうか?

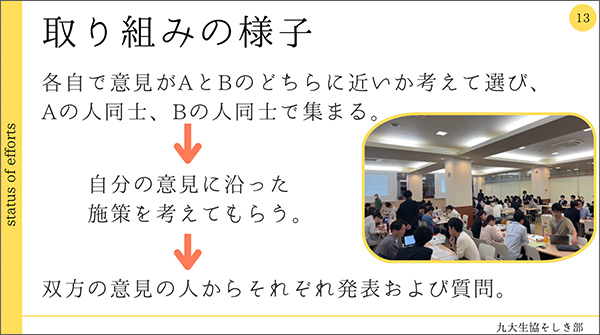

ここまでが前提知識の共有で、実際にはこの後各自でAとBのどちらを選択するか、またなぜその意見を選択したかを考えてもらいました。その後Aの人同士、Bの人同士で集まってそれぞれの立場における施策を考えてもらい、AB双方から発表や相手の意見に対する質問をしていただきました。

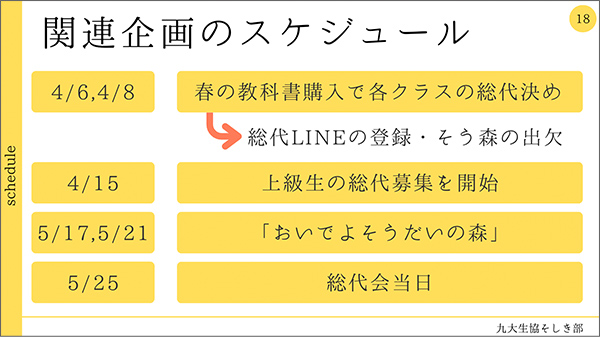

これらの取り組みの成果とその要因について、本会運営、選挙管理委員会、「おいでよそうだいの森」の3つの観点からお話させていただきます。

まず、本会運営の観点からは、全体的な準備の前倒しにより資料送付から書面議決の〆切までに10日間を超える期間を設けることができたことや、分科会において、総代さんの「前に出て話すのが得意、リーダーシップがあり自分の意見を強く表明できる」といった特徴を踏まえた議論ベースのプログラムを作成することができたことです。

実出席のほとんどが1年生であるという現状を踏まえ、1年生の総代さんに来年の総代会にも参加したいと思ってもらえるようなプログラム作りに努めたことがあげられました。

選挙管理委員会の観点からは、選挙区の見直しによる学生区・院生区の総代定数100%選出達成や、部員のコネだけに依存した総代選出を撤廃し、枠を埋めるためにそしき部員が総代になるということを防ぎました。また、連絡のない総代さんに対し繰り返し総代LINEや電話掛けにより地道にリマインドを行いました。

この総代LINEというのは、総代の皆さんにメールで呼びかけをしてもなかなか読んでくれないという状況を踏まえ、数年前に作成した総代とそしき部、九大生協を繋ぐ公式LINEアカウントです。

これらの取り組みの結果として、全総代の98.1%の方々に何らかの形で総代会に参加していただくことができました。

「おいでよ総代の森」という総代交流企画の観点からは、早期の連絡による総代のスケジュールの確保や、専門性の高いプログラムの提供により総代会への解像度を上げたこと、本会の班編成を総代会当日と同じものにすることで、顔見知りの総代さんが総代会当日も同じ班にいるという状況を作り出し、当日の実出席のハードルを下げられるよう工夫したことがあげられます。

2024年5月17日(金)、5月21日(火)に、1、2年生総代を対象に「おいでよそうだいの森2024」を行いました。

プログラムを通して勉強会や交流会を行い、本会後はオードブル食事会を行いました。

九大生協そしき部のInstagram

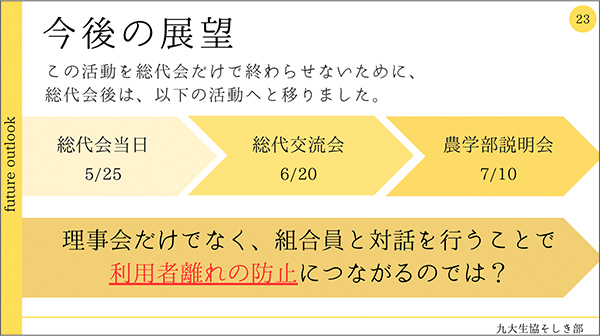

最後に、今後の展望についてお話しさせていただきます。

現状は実際に継続的な活動へと移すことができており、6/20に総代交流会、7/10に分科会で出た意見に対する理事会からの返答を行う農学部説明会を実施しております。

少し話は変わりますが、今後も九大生協は経営状況に伴い値上げや営業時間の短縮を行うことが考えられます。それを理事会のみで決定して一方的に組合員に突きつけるのではなく、面倒でも都度組合員に対して説明会を行うことが、値上げや営業時間短縮による利用者離れを防ぐことにつながり、1号議案で紹介されていた 「組合員が利用 ・参画し、自分たちの生活向上を実感できる大学生協づくり」につながるのではないでしょうか。

以上で発言を終わります。ご清聴ありがとうございました。

議案討論 2

あなたにとって平和とは?Peace Now! APU

立命館生協APU-COOP学生委員会

2年 関本 菜々

皆さんこんにちは!

これから立命館生協、APUで開催した平和企画「Peace Now! APU」について発表していきます。また、この度は議案に賛成の立場で、発言します。よろしくお願いします。

今回は6つの項目に分けて、APUがどのようにして平和企画を実施したのかをお話ししていきたいと思います。また今回の発表の目標は、皆さんに平和企画を「自大学でもできそう!やってみたい」と感じてもらうことです。ですので、参考になるところなどは随時メモしてくださったら嬉しいです。

今日発表するのはAPU2年生の関本菜々(なな)です。本日はよろしくお願いします!(拍手)

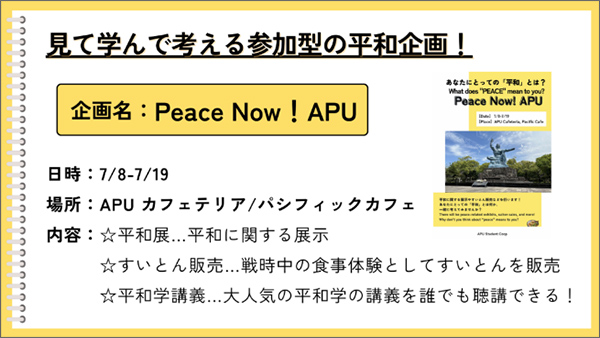

まず、「Peace Now!APU」について簡単に説明していきます!

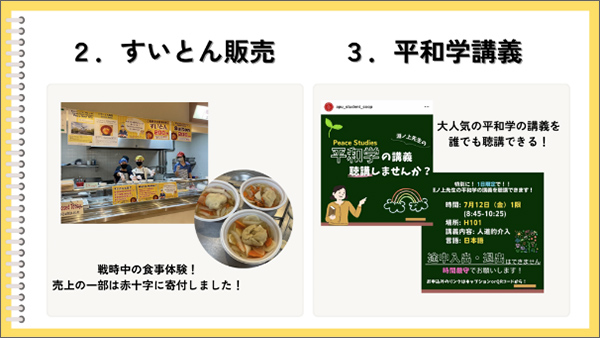

このPeace Now!APUは、自大学で初めての平和企画として、今年7月に2週間にわたり開催されました。この企画を一言でいうと、「見て・学んで・考える・参加型の平和企画」です! 内容は3つあり、「平和展」・「すいとん販売」・「平和学講義」を実施しました!

この企画はもともと私の先輩方が企画実施したものです。では、先輩がなぜ、これまで自大学で一度も行ったことのない平和企画をやろうと思ったのでしょうか?

それは、“Peace Now! Nagasaki”に参加したから!です。

この先輩の素晴らしい点は、Peace Now! Nagasaki!に参加しただけで終わらせず、「みんなにも平和について考える意味を見つけてほしい!」「自大学に平和活動をするきっかけを作りたい!」というような強い思いを持ち、それを実際に企画、実施したことです。

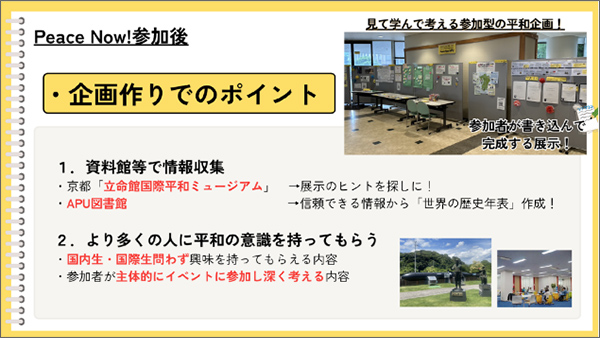

ではここからは、先輩方がどのようなことをポイントに企画作りを行ったのか、紹介していきます。

まず1つ目に意識したことは、情報が偏らないように資料館や図書館等に足を運び、そこから展示物や世界の歴史年表を作ったことです。APUには海外から来る生徒が多いため、特定の国を支援したり、非難したりすることにならないよう、展示物上での言葉の表現には気を配りました。

次に意識したことは、より多くの人に平和の意識を持ってもらうために日本語と英語で展示物を作成し、参加者が主体的にイベントに参加できるように「書き込んで完成する展示」を積極的に取り入れました。

このように、たくさん悩んで・考えたPeace Now! APUは無事に開催することができました!

ではここからは、それぞれの企画の紹介をしていきたいと思います!

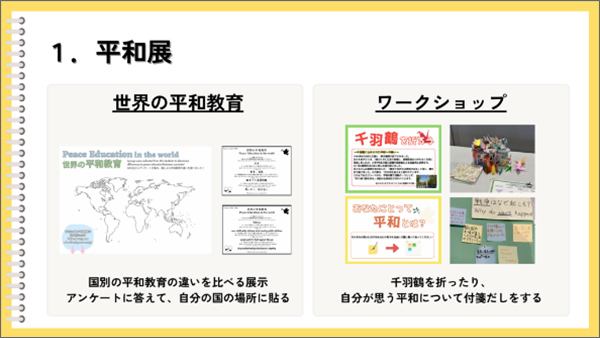

まず、メインの企画となった平和展についてです。カフェテリアとパシフィックカフェの2カ所で開催し、平和に関する展示やワークショップを行いました。さまざまなコンテンツがありましたが、その中で参加型の展示という特徴が表れているものを2つ紹介します。

1つ目は、世界の平和教育です。APUのさまざまな国籍の生徒が在籍しているという特徴を活かして、国別の平和教育の違いを比べる展示を行いました。アンケート用紙を置き、自分が受けてきた平和教育を振り返りながら他の国の平和教育と比べられるようにしました。

2つ目は、ワークショップです。千羽鶴折り体験や、平和のために何ができるか、戦争はなぜ起こるのかなどの問いに対して、付箋出しをしてもらうワークショップを用意しました。実際に上がった声として、「あなたにとっての平和とは」のワークショップでは、『安全な社会や戦争がない世界』があり、国が違っても平和を願う気持ちはみんな一緒なのだと分かりました。

次は、すいとん販売と平和学講義について話します。

すいとん販売では、戦時中の食事体験としてカフェテリアで 1杯200円で販売し、4日間で272杯売り上げました。また、その売り上げの一部は赤十字に寄付しました!

最後に、平和講義では、大人気でなかなかとることができない平和学の講義を特別に誰でも聴講できる機会を設けました。講義を受けた人からは、「先生の『希望が薄いからと言って何もしないのか』という言葉に深く考えさせられた」「国際法を超えた人道的支援の必要さを改めて理解した」などの声をいただき、今回の企画を有効に使ってもらって、組合員の学びにつなげることができました。

どちらも、カフェテリア職員さんや平和学の先生とのお話が必要でしたが、快く引き受けてくださり、スムーズに企画を進めることができました!

このように、「見て・学んで・考える・参加型の平和企画」 は、実際に多くの人に参加してもらうことで、当初の目的であった「平和について自分を通して考えてもらう」ことが達成できました!

ここからは、Peace Now! APUを振り返り、次に活かしたいことについて話します。

今回のワークショップではさまざまな人とつながることができました。次回の平和企画では、つながる以上を目指し、平和について話し合う場を設けることで、みんなで考えを深めたいです。

また今回の平和企画では、第1号議案にある「社会的課題を考えよう」で、「知り、知らせ、考え、話し合い、行動しよう」を達成することができました。今回の企画により、APUに平和企画の流れができたので、これからも流れを途切れさせないように、国際的な視点で平和を広めていく、とにかく継続することを意識していきたいです。

最後に、私たちからお伝えしたいことが2つあります。

1つ目は、組合員を巻き込もう!です。組合員を巻き込むことで、より多くの人に平和について考えてもらえ、それが大きな力になると考えます。学生委員の部会で持ち帰りを行っている大学は多いですが、学生委員会内だけでとどめておくのはもったいないです! Peace Now! などのセミナーで学んだこと、考えたこと、感じたことなど、たくさんあると思います。ぜひ、学生委員会にとどめず、台風の目のようにいろんな人を巻きこんで、組合員のみんなにももっと広めていってほしいです!

2つ目は、とりあえずトライ!です。先輩方は企画を始める前は、「展示見てくれるかな?」「私たちの想いはみんなに届くかな?」などいろんな不安があったそうです。しかし、実際にやってみると、ワークショップの折り鶴や付箋がたくさん集まったり、インスタのDMでPeace Now! APUのコラボのお誘いが来たりして、嬉しいことがたくさんありました。

企画のヒントは資料館などにあると思うので、とりあえず調べてみる、とりあえずそこに行ってみるという、とりあえずトライ!の精神で企画を行ってほしいと思います!

最後に、平和を完全に実現するのは、とても難しいことだと思いますが、みんなで考えていくことで、社会は少しずつ良くなると考えます。なので、皆さんも自大学で平和企画を行ってほしいと思います。

長くなりましたが以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

議案討論 3

院生組合員の活用について

北海道大学生協

野呂 香綸

全国の皆さん、こんにちは。25年度全国院生委員長を務めさせていただきます、北大生協の野呂です。

第1号議案について、25年度の活動方針では、昨年までと大きく変更されて、具体的な行動を求めるような方針になったと感じています。

ところで、皆さんの所属する大学生協には、大学院生はいますでしょうか。大学院生は、学生の中では長期間大学生協に所属している組合員です。院生委員会の活動ができたらもちろん素敵ですけれども、委員会活動をするというのは結構ハードルが高いので、「研究も忙しいのにそんな余裕ないです~」という大学院生がほとんどだと思います。

一方で、「月に1回理事会に出る時間すら惜しくてずっと研究しています!」という大学院生は、なかなかいないと思います。さらに、総代会なんて年1回で、総代のつどいがあったとしても年に3回もやれたら立派な方ですよね。

ということで、いくら忙しい大学院生でも、理事や総代として活躍することはできると思います。しかも、研究していればディスカッションも得意なはずですし、学生委員会での経験があれば、なおさら大学生協に詳しい貴重な人材となります。大学生協の新たなニーズの発見に役立つのはもちろん、大学院生を会議に1人置いておくだけで、きっと活発な議論になること間違いなし! ぜひ、理事や総代として大学院生の積極的な活用をお勧めします。

議案討論 4

経営再建から気づいた大学生協の役割と価値

島根大学生協 専務理事

吉谷 淳

島根⼤学⽣協の吉⾕でございます。第1号議案に賛成の⽴場で、島根⼤学⽣協の「経営再建から気づいた⼤学⽣協の価値と役割」についてご報告いたします。本日午前中に行われた「たすけあいの時間」 で平⽥若葉さんが報告してくれた島根大学⽣協の取り組みの、職員からのメッセージとなります。

初めに、お礼を申し上げたいことがございます。今回、全国⼤学⽣協連の経営⽀援制度を活⽤させていただきました。皆さまのご⽀援もありまして、無事に経営再建のめどが⽴ってきております。島根⼤学⽣協を代表しましてお礼申し上げます。誠にありがとうございました。

まず、島根⼤学⽣協の概況について報告します。島根⼤学は、松江と出雲にそれぞれキャンパスがございます。組合員数は7,000⼈、出資⾦は1億2,000万程度で供給⾼は9億円、去年の経常剰余金は4,400万になっております。

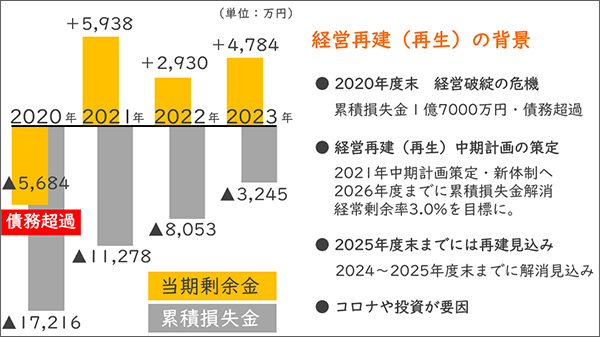

2020年度末、経営破綻の危機ということで累積損失⾦が1億7,000万、まさに債務超過の状況でございました。島根⼤学生協の経営もそのままではできないということで、2021年に経営再建のため中期計画が⽴ち上がりました。

現在2026年度に累積損失⾦をなくし、安定した経営を⾏っていくということで経常剰余率3.0%を⽬標に進めており、無事に2025年度もしくは2026年度に累積損失金を解消し、ようやく皆さまと⼀緒に胸を張って活動できるようになるという状況です。

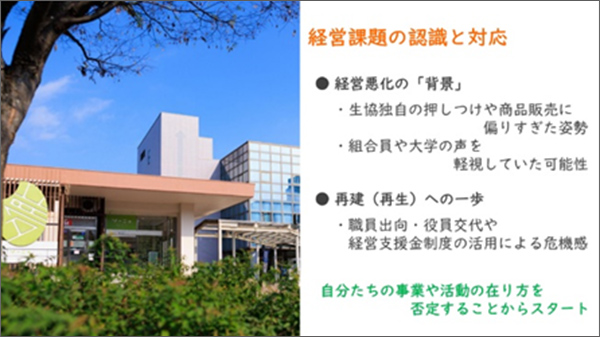

この経営破綻・経営状況の厳しさというのは、コロナ禍のあおりもありましたし、直前に⾷堂の改修もありまして、それが積み重なったという要因もございます。ただ、経営課題の認識と対応において、恥ずかしながら中期計画を⽴てるまでの間は、我々島根⼤生協の経営が厳しいということは余り実感を持てていない状況でございました。

実際に職員が出向していったり理事が変わったりというような物理的な環境の変化によって、本当にまずい状況なのだということを職員の理事もかみしめました。また、今回皆さまからいただきました経営⽀援⾦の制度を活⽤したところで、⼀つの⽣協が⾃⼒で経営再建するのはこれほど難しいことなのかということを我々も自覚し、理事会等で職員も 襟を正して経営再建に向かう決意を固めました。

ただ、過去10年間、当期剰余⾦が⿊字になったことはないということも分かりまして、そもそもの経営体質の問題もありました。もっと⾔えば、我々は本当に⽣協らしく、⽣協が⼤学の中にある価値をちゃんと⾒いだして、その上で事業や活動をやってきたのだろうか。そういうふうに経営再建と合わせて⽣活協同組合らしく活動するとはどういうことだろうかと振り返り、自分たちの事業や活動の在り方を否定しながらスタートしていったのが2021年度でした。

そこで我々が⼀つのゴールとして気づいたのが、まさに平田さんが先ほどご報告させてもらいましたように「組合員が⾃ら供給活動をし、仲間を増やしていくような活動を事業にしていこう」という想いをもってやっていくことでした。それを我々は「協同組合らしさ」ということで、『協同組合政策』と銘打って活動しております。

これまで⽣協の都合を⼤学にお伝えしておりましたが、「⼤学でこういったことをできるといいですよね」と積極的に提案したり、パート職員にも事業に参画してもらったり、当然学⽣さんを中⼼に事業を⽴て直したりと、そういったことを通して⼤学のコミュニティの⼀員として認めてもらえるように経営再建をしようと活動しております。

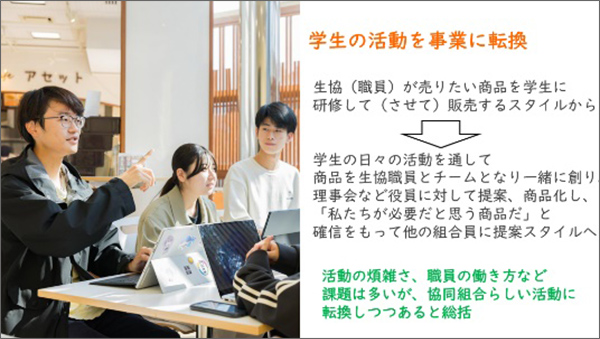

こちらも平田若葉さんからも話がありましたけども、振り返ってみれば特に新学期の事業などでいろいろと⽣協の職員が売りたい商品を学⽣に研修をして、もしくはさせて、それを販売するようなスタイルが多くとられていたなと思っています。しかし、それは本当に生協らしいのかなと思い返しました。

やはり協同組合らしく原点に⽴ち返り、学⽣に本当に必要なこと、⼤事なのだということを事業にするのが⽣協の役割ではないでしょうか。我々は、学⽣と⽣協職員と⼤学と地域の⽅々をチームとして考えて、⼀緒にこういう商品が欲しい、作りたいと理事会にちゃんと提案して、理事会も認めた上で確信を持って、「来年度の新⼊⽣に提案したいのはこういう商品なのだ」「今、在学している学⽣にはこんな商品が、こんなサービスが必要なのだ」、そういったものを今作って取り組んでいこうとしています。

例えば⾷⽂化をもっと体験したいということで松江市と共同して和菓⼦作りの体験をしたり、平和を願う上ではやはり⽂化を知ることが必要なのだということで留学⽣と交流会をしてみたり、管理している物件の家主さんと学⽣のコミュニティを作って協議してみたり、学⽣が考えた企業の説明会を運営してみたり。そういったことを通して我々は今事業を作ろうとしています。

こういった事業では、学⽣が⾮常に多岐にわたる活動をするので⼤変な思いもしています。また、職員が今まで決めていたことを学⽣に伝えてやっていくという⽂化ではなく、学⽣から引き出してやっていかなくてはいけないということで、職員も⾮常に苦労しながら活動しています。課題もたくさんありますが、⽣活協同組合らしい事業活動とはこういうことなのではないかと思っています。

一方で、⼤学に対しても⾮常に積極的に提案をしています。各⼤学の第4期中期計画・中期⽬標をご覧になったことがあるかと思いますが、その中期計画・中期⽬標に対して、我々⼤学⽣協がどう向き合うのか、そういったことを積極的に提案しています。そのときに「生協はそんなことできるの? じゃ⼀緒にやろう」と言っていただくこともあれば、逆に「学内の業者だから」「それは⼤学のやることだ」と厳しい意⾒をいただくこともあります。

ただ、できることもたくさん増えています。保健管理センターからはいろいろなお願いをされて、例えば健康診断を⼤学⽣協に委託していただくなどということを通していろいろな新しい気づきが出ています。

こうした⼤学の価値を⾼める活動を⼤学⽣協が⾏っていくということは、学⽣・教職員の⽣活を充実させるということにも繋がりますし、学⽣・教職員の⽅々が必要としていることをきちんと⼤学に落とし込むことで⼤学の価値が上がると思います。そうしたことで、学生が島根⼤学に⼊学してよかったと思うような、まさに若葉さんが⾔っていた「島大マジック」を実現できると思っています。

⼤学の価値を⾼め、生協の価値を⾼める。そうした活動を、ここにいらっしゃる皆さん、学⽣、教職員、専務理事、役員の皆さんと⼀緒にやっていきたいと思っています。

以上で報告を終わります。ありがとうございました。(拍手)

討論のまとめ

全国大学生協連 専務理事

中森 一朗

理事会を代表して討論のまとめをさせていただきます。総会でいただいたご発言は4本ですが、この2日間非常に大きな学びをしてまいりましたので、2日間全体を通じてのまとめをさせていただければと思います。

① 組合員の参加は着実に広がっている!

1つ目は、やはり組合員の参加は着実に広がっていることを感じました。組合員に「刺さる」提案が多数受け止められていました。私が着目したところは、例えば卒業予定者の目線は今後大切だな、また京都大学生協の発言では背景にある「生協への信頼」を感じました。

それから「総代は大学生活をよりよくしていく『仲間』だ」。これは大東文化学園生協の発言ですが、確かに以前は私も総代を選ぶときに「書面議決でいいから」と言っていました。それではいかんのだなということに気づかされました。生協を支えてくれる仲間が増えるのは、とてもいいことだと思います。

皆さんにも気づきがたくさんあったと思いますが、まず「2025年、あなたの生協の何をどのように変えますか」ということを考える必要があると思います。

今回は400人の仲間と共にたくさんの交流をして、非常に大きなヒントを得られたのではないでしょうか。大学生協の非常にいい特徴として、「マネび合う」といわれる連帯活動があります。「あ、あそこいいことやっているよ」と情報を得て真似たらうまくいったと本間専務(公立はこだて未来大生協)も言っておられました。すごく大事なことだと思います。とりわけ2025年の総代会をどう変えるか、考えてみてください!

また、読書マラソンなどの取り組みを通じて、やはり大学生協の活動はキャンパスの「にぎわい」や「風格」をつくっているという面もあるのではないかと思うので、こういうことも強めていきたいと思います。

②「ジブンゴト」は生協運営にとって大切なキーワード

2つ目。ここは私が一番言いたいことです。やはり「ジブンゴト」というのは生協運営にとって非常に重要なキーワードなのだと感じました。学生の皆さんにとって生協の問題が「ジブンゴト」になること、また理事長先生が生協経営の危機を「ジブンゴト」として受け止めていただく、これが生協運営にとってはとても大切なのだと思います。

であれば、やはり「ジブンゴトの組合員」をどのように増やすのか、これからそれぞれの生協が考える必要があると思っています。私なりに考えたカギは、「正しく知る・正しく知らせる」「あきらめずに向き合う」、そして「率直に対話をする」こと。この3つではないかと思っております。

おまけです。昨日加藤委員長から「報告・承認だけの理事会に終わっていませんか」という問題提起がありましたが、私なりにそうしない理事会にするための秘訣は何かなと考えました。

野呂さん(北海道大学生協)の発言にもありましたが、院生を含めて全ての階層の人たちが主体者として関わることであるとか、相互の目線で関わることは結構大事なことだと思います。けれど、私が一番大事だと思うのはフラットな立場です。学生・院生・教職員・留学生・生協職員がフラットな立場で議論に参加すること。「俺は専務理事なんだから、学生は専務の言うことを聞くべきだ」「学生は教職員の言うことを聞きなさい」。そんな理事会では絶対にいい理事会にならないでしょう。

もう一つは共通の目的や認識を持ってお互いに役割を果たすことです。熊本大学生協のテーマセッションに参加させていただきましたが、やはり経営を何年で変えるのかという共通の目的が理事会でしっかりと共通認識になっている中で、成果が出ているとのことでした。

けれど、「いい議論した」で終わったら、やはり大学生協は変わらない。ですので、みんなで話して決めたことをしっかりと学生も役割を果たす。生協職員も役割を果たす。お互い役割を果たし合うのは大事だと思いますし、生協のやる気につながるのではないかと思います。

③ 事業を通じて組合員のくらしをよりよいものにする

3つ目。「事業を通じて」くらしをよりよいものにするということにこだわりましょう。JCAさんの報告の中でもあったように、協同組合は組合員が参加して、事業を通じて組合員のニーズを実現していくのが特徴です。学生総合共済の事業は先ほどお話した通りですが、ここにこだわるといろいろなことができるのではないかなと思っています。

事業を通じて組合員のくらしを変えるというのは、逆に言えば、私たちが大学生協の事業に「組合員にこんなよりよい生活をしてもらいたのです」というメッセージを入れ込むことだと思うのですね。

ですので、生協職員だけでなく学生であってもそのメッセージを盛り込むことはできるわけです。だから、理事会の場で我々がやっている事業は、組合員にどういうよりよいくらしのメッセージがあるのだろうということを考えてもらいたいなと思いますし、この議論は生協職員のやりがいにもつながることだと思います。

④ 来年は社会的課題を旺盛に取り組む年にしたい

4つ目。来年は社会的課題を旺盛に取り組む年にしたいと思います。終戦から80年、被爆から80年、阪神・淡路大震災から30年、さまざまな節目の年です。かつ能登の復興はまだ途上、来年しっかりと取り組むのは大事なことだと思っています。立命館APUの報告にもありましたが、「知り・知らせ・考え・話し合う」ことは、大学生協の社会的課題の基本なのですね。その中で、組合員を巻き込むとか、さまざまな団体と連携するというヒントを発言の中から得られたのではないかと思います。

また、分科会にもプライド月間の話がありました。社会の価値観って本当に刻々と変わるんですよね。LGBTQの問題、ハラスメントの問題。さまざまな問題は、まずは知る・学ぶところからスタートして、「じゃあ大学生協はどう考えるの?」というところから取り組んでいきたいと思います。ここでも大事なのは、「人間が人間らしく生きる」こと、そして「お互いにリスペクトされる」という状態を作ることだと思っています。逆に言えば、今起こっていることは、「人間が人間らしく生きている状態ではないのではないか」とか、「人間だけでなく地球環境も含めてリスペクトが足りないのではないか」、この状態を変えていくのが、社会的課題の取り組みのカギになるのではないかと思います。

最後に、先日の日本被団協のノーベル平和賞授賞スピーチを拝見しました。昨日の武川会長理事のご発言にもありましたように、代表の田中

そんな大学生協の大先輩がスピーチでこんなことを言われました。「10年先には直接の被爆体験者としての証言ができるのは数人になるかもしれません。これからは、私たちがやってきた運動を、次の世代の皆さんが、工夫して築いていくことを期待しております。」「人類が核兵器で自滅することのないように!!そして、核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張りましょう!!」

92歳の方が「共に頑張りましょう」ですよ!すごいと思いませんか!大学生協の大先輩が言われたこのメッセージを、私たちはしっかりと受け止めるべきだと思います。

⑤「対話「を通じて「協同組合っていいね!」」を「みんな」で実感しよう

最後です。対話を通じて「協同組合っていいね!」とみんなで実感したい、ということです。先ほどの「BetterWorldの時間」でも、皆さんに紙に書いていただきました。

「みんなの知恵でキャンパスの課題を乗り越えよう」。私はできると思っています。

テーマセッションで日本福祉大生協の報告に登場した「丸山理事長」は生協の理事長ではなくて、大学の理事長です。日本福祉大学の理事長が「たすけあいの精神で大学をどうしていくかを考えましょう」と提案される。本当に「たすけあい」や「協同」が、これからの大学や生協の課題を改善する原動力になるものだということを実感しました。

「生協職員だけで経営問題を抱えるのではなく、みんなに率直にきちんと知らせながらともに物事を変えていくのだ」という発言もありましたが、こういう協同組合的な手法でさまざまな課題に向き合うということを来年はしっかりと進めていきたいと思っています。

先日の会議で副会長理事の米山先生が挨拶をされました。2024年の今年の漢字は「金」なんですよね。米山先生はそれがイマイチみたいで、「金メダルの『キン』はいいけど、政治不信の『カネ』じゃあな」と言われました。米山先生いわく、「2025年の漢字は『協』の文字にしましょう!」。「協力」の『協』、「協同組合」『協』ですね。

驚いたのですが、「あ、なるほどそうだな」と思いました。全ての大学生協が大学生と一緒にたすけあいと協同をベースにさまざまな取り組みをしたら、ひょっとしたら2025年の漢字は『協』の字になるかもしれないなと感じました。

ぜひ、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。理事会からのまとめは以上です。

退任代表挨拶

岩手大学 教授 横山 英信

本総会で全国理事を退任する岩手大学生協の横山です。

2016年の総会での選出から8年間、全国理事、そして東北ブロック運営委員長を務めさせていただきました。この間、大学生協をめぐっては、コロナ禍によって供給高が大幅に減少し、経営が厳しくなる大学生協が続出しましたが、全国大学生協連、そして各大学生協の連帯によって困難を乗り越えてきたものと思います。まさに協同組合七原則の中の協同組合間協同の本領が発揮されたものであり、関係者の皆さまのご奮闘に心からの敬意を表します。

国内外の情勢が大きく揺れ動き、大学、そして大学生協についても、今までに経験してこなかったような状況に対応することが求められることになりますが、学生・教職員の勉学・研究・生活を守り、また平和と民主主義の担い手として大学生協の役割はますます大きくなることと思います。

今回で私は全国理事を退任しますが、これからも大学生協にさまざまな形で関わり続けたいと存じます。8年間、本当にありがとうございました。

鹿児島大学 教授 佐藤 宗治

こんにちは。九州ブロックの佐藤です。本総会をもって、十数年務めました連合会理事を退任します。皆さまから学ぶことが多く、皆さまと共に同じ環境にいることが幸せでした。長い間ありがとうございます。大学生協は私が今まで過ごした最高の場でした。皆さまとつながることができ、幸運でした。心から感謝いたしております。

格差社会と言われる昨今、一部の人の個人主義が過ぎていませんでしょうか。横暴な人々にこれ以上力を与えて良いのでしょうか? 実は多くの人がそのことに気付き、違和感を持ってきております。そして協同・協力の力を認識し始めております。

それはアニメの台詞にも表れています。『鬼滅の刃』の

『ワンピース』のルフィも断言しています。「おれは助けてもらわねェと生きていけねェ自信がある!!!」そしてサンジも、「お前にできねェことをおれがやる。おれにできねェことをお前がやれ!!!」と。皆そうなのです。特に今の世の中では。皆さん、お互い力を合わせましょう。力を貸し合いましょう。

最後にもう一つ。生協組合員一人一人へのメッセージです。『株式会社マジルミエ』の桜木カナから、「やるなら自分しかない」。未来を作るのはあなたしかいません!皆さん自身がこれからの主役です。期待しています。私は信じております。皆さんが創る大学生協こそが明るい未来への要だと。大学生協がなければ、夢も未来もありません。『No コープ No ホープ』です。

皆さん、大学生協ユニットでキャンパスをライブ会場に変えましょう!未来に幸福を満喫できる感動のライブ会場をキャンパス内に作りましょう!そして大学生協の仲間を増やしましょう!

来年は国際協同組合年です。大学生協に自信を持って進んでください。日本の大学生協は世界に誇るべきものです。皆さんの力で世界の大学生協にしてください。

最後に改めて申し上げます。大学生協での学びは私の宝です。多くの場面で皆さまに感心し敬服させられました。私は退任しても今後も大学生協に協力いたします。私のことは嫌いでも 大学生協は嫌いにならないでくださいね。 「開いて!つないで!ご一緒に!」夢を叶えましょう。「未来は我らのものです!」 ありがとうございました。

総会出席の感想

東京インターカレッジコープ 石毛昭範(教員理事)

東京インターカレッジコープで教員理事をしております石毛と申します。

やはり5年ぶりのリアルというのは本当に幸せなもので、これだけ皆さんの顔を拝見できて、皆さんからたくさんの元気をいただきました。反対に我々も元気を差し上げなければいけないと思いました。本当にありがとうございます。

さて、インターカレッジコープという大学生協の形態をご存知でしょうか。全国に5つ、宮城・東京・愛知・大阪・熊本の5都府県にあります。それぞれの地域で大学生協のない大学の学生・教職員のための生協です。

恐らく皆さんのほとんどの方が、実際にキャンパスに生協がある大学からお越しだと思います。しかし、皆さんの周りには大学生協のない大学がたくさんあります。2024年には豊橋創造大学生協のように新しく設立されたところもありましたが、すぐに設立できないところもたくさんあります。

そういう人たちの中には、大学生協のサービスをいろいろな形で利用したいという方がいらっしゃいます。また、このような協同の場に参加したいという方もいらっしゃいます。

皆さん、このインターカレッジコープを大学生協のない大学の皆さんにぜひお伝えいただいて、どんどん仲間を増やしていきませんか。そしてインターカレッジコープの活動に理解を示していただけるとありがたいと思います。

感想とともに一言申し上げました。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。

徳島大学生協 高田 睦生(学生委員)

皆さん、お疲れさまです。徳島大学生協学生委員会の副学生委員長と新入生サポートセンターで住まい学生リーダーをやっています高田睦生と申します。

僕が2日目のテーマセッションでいろいろお話をさせていただいたり、懇親会にも参加させていただいたりしてすごく感じたのは、やはり生協では「対話」というのがとても大事なのだということでした。

総代さんだったり組合員だったり、それこそ本当に生協の仲間、全国の仲間との対話が非常に大事であり、大変有意義に 感じられました。自分たちの大学生協の仲間をはじめとして、全国の仲間ともっともっと対話して、自分たちのより良い大学生活をもっと探していけたらなと思いました。

ありがとうございました。

岐阜大学生協 西谷 颯太(学生委員)

皆さん、こんにちは。岐阜大学出身の西谷颯太と申します。2025年度の東海ブロック学生事務局を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

私から述べさせていただきたいのは、今回対面の全国総会に参加させていただいて、やはり「たすけあい」ということがとても大事だなと実感したことです。今、社会では地震災害など大きな問題が発生しています。特に今年初めに起きた能登半島地震では、僕の同級生にも被災した学生がいたのですが、そうした時に立ち上がるために必要なものというのは、やはりお金ではないと思うのですね。

大切なのは人とのつながりだと思います。今回、私たちがここに集まっていろいろと自分たちが今までやってきたことを共有する中で、やはり話して笑顔になれる、頑張ろうと思える、それが人とのつながりだと思います。

特に私は来年東海ブロックで「社会をつくる」という分野を担当していくので、人と人とのつながりを大切にして、もっとこの社会がより良くなるような活動をしていきたいなと思っています。

以上です。ありがとうございました。

愛知県公立大学生協 清滝 颯太(学生委員)

東海ブロックの愛知県公立大学生協から参りました。現在、学生委員会で委員長をしております清滝颯太と申します。

僕は今回総会に参加させていただいて、大学生協の活動や提供しているものには何か『想い』があるのだということを改めて感じました。

皆さん、今ちょうど新歓の時期だと思いますが、学生総合共済の加入率を上げようとか、学生生活110番の加入率を上げようという時に、「共済に入っていたら、もしもの時にお金がもらえるよ」「困った時に110番をすれば助けてくれるよ」というように、ちょっと言い方が悪いかもしれませんが、ある意味表面的に言ってしまう、あるいはパンフレットに書いてある文字だけを伝えてしまいがちだと思います。

事実僕も共済班というところで活動しているのですが、共済ボードにも「お金(給付金)がもらえるよ」くらいしか書いてこなかったので、耳が痛いところで反省したのですけれど。

でも実際には、今総会で皆さんがいろいろなところで聞いたように、例えば共済には「無保障者をゼロにしたい」「大学生活が健康で安心できるようなものであってほしい」という想いが込められています。我々学生委員は、その想いを知ることのできる唯一(といってはちょっとおこがましいですが)、学生の中では多分一番近い所にいると思うので、ぜひともその想いの部分をどんどん伝えていってほしいと思います。

僕はこのでっかいハードルを1年生に託しながら引退しようと思います。ということで、1年生の皆さん、ぜひとも頑張ってください。

以上となります。ありがとうございます。

全国大学生協連

学生委員会

事務局挨拶・代表謝辞

事務局挨拶

第68回通常総会事前事務局 直町 泰成

皆さん、第68回通常総会及び全国パワーアップ交流会にご参加いただきましてまことにありがとうございました。本総会において事前事務局を務めさせていただいております、横浜市立大学3年の直町泰成と申します。事前事務局7名を代表しまして、ご挨拶を申し上げます。

我々事前事務局が集まったのは約2カ月前の10月中旬でした。新型コロナウイルス蔓延(まんえん)の影響によって一時的に途絶えてしまった対面での通常総会の5年ぶりの復活に向けて、何度も協議を重ねてまいりました。総会事務局の皆さまを含めて右も左もわからない状況ではありましたが、事前に会場の下見をしつつ当日のイメージをふくらませて、何とか対面での通常総会開催にこぎつけることができました。

私自身も総会をはじめ、分科会やたすけあいの時間等傍聴させていただきましたが、どの時間においても自らの学びにしようと真剣に話を聞く一方で、周囲の方々と忌憚(きたん)なくディスカッションする皆さまの姿がとても印象的でした。我々事前事務局としましても、企画から運営に携わっておりますので、皆さまが楽しく学んでいる姿を拝見し、とてもうれしい気持ちになりました。

最後になりますが、5年ぶりの対面総会において事前事務局という形で運営に携わることができたことを大変喜ばしく思います。また、総会の運営におきましてご協力を賜りました大学生協職員の皆さま、そして各ブロック事務局・全国学生常勤の皆さまには、この場をお借りして感謝を申し上げます。

この2日間、通常総会から全国パワーアップ交流会にかけて、濃密で有意義な時間を過ごした皆さまのご多幸とご繁栄をお祈りしつつ、我々事前事務局7名からの挨拶とさせていただきます。

事務局挨拶

第68回通常総会事務局次長 吉村 珠李(全国学生委員)

今総会の事務局次長を務めておりました、全国大学生協連学生委員会の吉村珠李と申します。今回の第68回通常総会は壇上の7名の事前事務局と全国の職員・学生事務局の方々、また大学生協連の職員方およそ80名で事前の準備から運営を行ってまいりました。

今回の通常総会はコロナ禍以降5年ぶりの対面総会となっております。開催するに当たっては全国の方々からさまざまなご意見をいただきながら、実行委員長・事務局長はじめ多大な熱意をもって下した大きな決断だったと思っております。

ご参加の皆さまの中にも、対面開催についてさまざまなお考えをお持ちの方もいらっしゃったのではないかと思います。それを踏まえて運営側としてのお話を少々させていただきます。私が事前事務局次長に携わることになったのが今年の7月~8月頃ですね。

私が大学に入学した時には既にコロナ禍だったので総会はオンラインのイメージしかなく、対面の総会とは何か、何が必要なのか、そもそも対面総会の意義とは何かと、本当に分からないことばかりだったと記憶しております。その中で、先達の方々のいろいろなご意見やご忠言をいただいたり、また運営に携わった皆さんとさまざまな協議を重ねたりしながら、どういった総会にしていくべきか、本当にたくさんの議論を重ねてきました。

運営側として本当に何をすればいいか分からない中で、今自分たちがしていることが正解なのか、これでいいのか、本当に自問自答するような日々だったと思います。今回の通常総会の中でもさまざまな声掛けがあり、皆さんも交流の中で多くのご意見を交わされたのではないかと思っております。

今、大学生協連もそういった時期に入っているのではないでしょうか。今進んでいることが必ずしも正解とは限らないかもしれませんが、私自身、今回の通常総会をつくり上げていくにあたり、不安とともに大きなワクワクを感じながら運営に携わらせていただきました。

ぜひ皆さんとも次年度以降より一層大きな飛躍に向けて共に頑張っていきたいと思っております。また来年度もよろしくお願いいたします。以上で総会事務局の挨拶を終わらせていただきます。

最後に事前事務局はじめ総会事務局として準備運営してくださった皆さまに向けて大きな拍手をお願いいたします。(拍手)

代表謝辞

第68回通常総会実行委員長 髙須啓太

第68回全国大学生協連通常総会実行委員長を務め、2025年度全国学生委員長を務めます高須啓太です。皆さまの多大なご協力のおかげで、5年ぶりの対面の総会を無事に終えることができました。感謝を申し上げます。

準備運営にご協力いただいた総会事務局の皆さま、分科会テーマセッションの運営をしてくださった理事・幹事の皆さま、事例をお話しいただいた発表者の皆さま、そして新学期のとてもお忙しい中、調整し出席していただいた代議員・傍聴者の皆さま、本当にありがとうございました。

また、来賓の方々や多数の祝電のメッセージをいただきました皆さまにも感謝申し上げます。本総会の長い休憩時間に実施した全国パワーアップ交流会では、さまざまな事例を聞いて他の参加者と交流をし、前向きになることができたのではないでしょうか。

ここで皆さんが学んだことは、それぞれの会員生協の仲間に共有していただき、皆さんが感じたこと・頑張りたいと思ったことは皆さんから必ず伝え必ず実践してみてください。

本総会は5年ぶりの対面開催でした。ほとんどの学生にとっては初めての対面総会であり、全国の学生・院生、生協職員、教職員など、多様な階層が集まる場に参加したということすら初めてだったのではないかと思います。

私自身も2020年のコロナ禍まっただ中での入学で、対面の総会は初めてでした。皆さんが真剣に大学生協の課題を共有し議論している様子や、自分たちが頑張っていることを誇らしげに話している姿、休憩時間に他大学生協の専務や学生と交流している姿を見て、改めて全国の仲間が集い交流する、このような場はとても素敵だなと感じました。

2025年度全国の大学生協の活動テーマは「つながる元気、ときめきキャンパス。~組合員との対話を大切に、『みんな』でつくる大学生協に~」です。『みんな』と聞いて、皆さんはどんな人を思い浮かべましたか。今日、この総会に来てくださった皆さん同士はもちろん、学生委員会や生協職員、そのほかにも私たち大学生協には全国154万人の組合員の仲間がいます。そのつながりをこれからも大切にすることによって、地域社会やそのほか多くのステークホルダーを含めてよりよい社会をつくることができるのではないかと思います。そんな存在が大学生協だと思っています。

国際協同組合年の2025年、全国各地で関連イベントや関連企画が実施されると思います。そのような場では、私たち大学生協の実践に自信を持ち、たくさんアピールしていただきたいと思っております。私たち大学生協にはよりよい世界「Better World」をつくる強い力があると信じています。皆さんにも自信を持ち誇りを持って、大学生協の事業や活動を頑張っていただきたいと思います。

皆さんが本総会に参加して頑張りたいと思ったことをぜひ仲間と共有してください。総会終了後には 、大学生協の活動を頑張れる、楽しめるという全国の皆さんからの声を聞けることを楽しみにしています。そして、2025年度の皆さんの頑張りを来年の通常総会でたくさん聞けることをとても楽しみにしております。

以上で私からの代表謝辞とさせていただきます。ありがとうございました。

昨年開催しました全国大学生協連 第67回通常総会(UNIV.CO-OP総会特集号436)はこちらからご覧頂けます。