- HOME

- UNIV.CO-OP436 総会特集号

- 全国パワーアップ交流会

全国大学生協連第68回通常総会

全国パワーアップ交流会

開会の挨拶

実行委員長 髙須 啓太

皆さん、こんにちは。

第68回全国大学生協連通常総会実行委員長の髙須啓太と申します。

私からは全国パワーアップ交流会の開会挨拶としてお話をさせていただきます。これから明日の総会再開までに実施する全国パワーアップ交流会を通じて全国の大学生協の未来を一緒に考えていきましょう。

まずこの全国パワーアップ交流会の位置づけとして3つ掲げております。

大学生協にかかわる私たちの対話によって

- 学びあい、励まし合う双方向のつながりをつくりだし、今後の事業活動・組織活動の活力になる場

- 会員生協の実践によって全国の大学生協の目指すべき方向性が形作られていると実感する場

- 通常総会にて提案された方針について、会員生協の実践からその理解を深める場

これらを実現するため、今回の交流会では分科会・テーマセッション・たすけあいの時間・Better Worldの時間という4つのコンテンツを企画しました。

順番にコンテンツについてご紹介させていただきます。本日15時40分より行われる分科会は、 先ほど加藤学生委員長と中森専務理事より提案された第1号議案・第2号議案の構成に深く関わる会員生協の事例を学び、参加者同士で対話をしながら2025年度に向けた発展のポイントを理解する場としています。

今回は8つの会員生協に事例発表をしていただきます。教訓的で先進的な事例発表とグループ交流によって事例に取り組むためのヒントや、2025年度の全国の大学生協の方向性を学びあいましょう。また、あわせて2つの団体からの取り組み紹介企画も実施しています。

各大学生協での取り組みを広げるヒントを得たい方は、こちらにもご参加ください。

続いて明日12月15日日曜日の9時より、それぞれの会場に分かれてテーマセッションを行います。大学生協の活動をパワーアップするために大切にしたい視点を学生・院生・教職員・生協職員で深め、来年度の行動に向けたヒントを得る場です。

耳が痛いようなドキッとするようなテーマを含め、全国の大学生協のみんなで考えたい8つのテーマを基にしてグループ交流をし、25年度の行動を考えます。テーマを深めるリード報告もありますので、大学生協の現状と照らし合わせながら深めていきましょう。

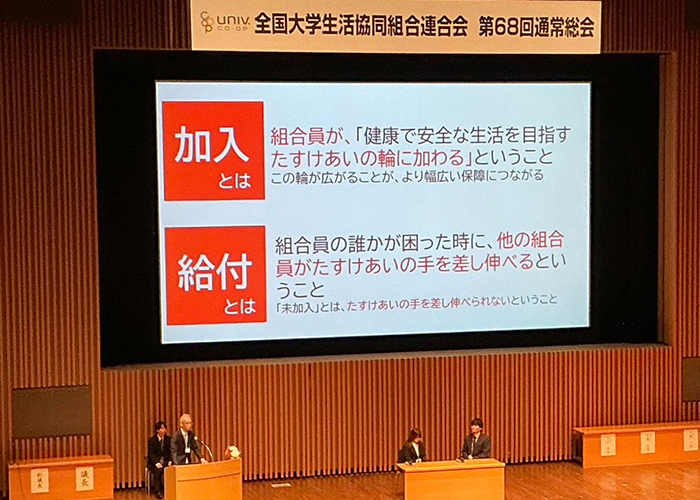

続いて15日11時からの時間はメインホールに戻り、たすけあいの時間になります。第2号議案およびたすけあいの時間によって組合員の健康で安全な生活と学業継続を支えることへの理解を深め、「たすけあい、協同」の要としての共済事業・活動への意識を高める時間です。

この時間では、全体でのリード報告とディスカッションがあります。

学生総合共済の事業譲渡から2年が経った今、改めて私たちの共済について考えてみましょう。私たちが大切にしてきたたすけあいの想いをここで確認し、25年度もその先もこれからもたすけあいの活動を広めていきましょう。

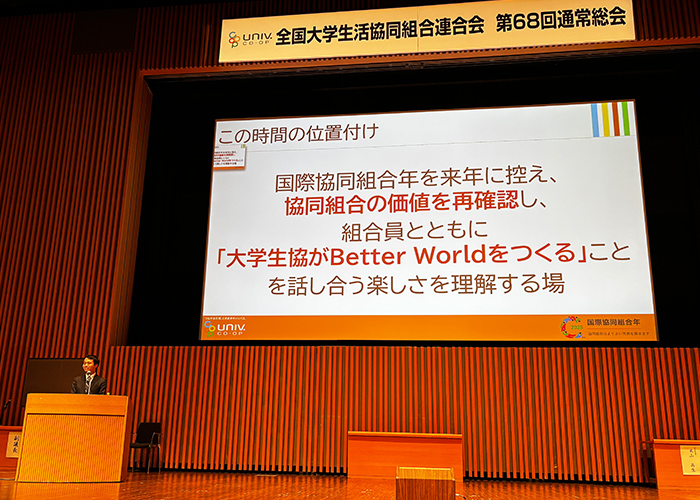

そして全国パワーアップ交流会の最後の企画はBetter Worldの時間です。

国際協同組合を来年に控え、協同組合の価値を再確認し、組合員とともに大学生協がBetter Worldをつくることを話し合う楽しさを理解する場としています。基調報告をもとにして、大学生協はどんなBetter Worldにつながっているのか考えてみましょう。

2025国際協同組合年(IYC2025)のテーマはCooperatives Build a Better World「協同組合はよりよい世界を築きます」です。これらの全国パワーアップ交流会の企画を通じて、参加者同士でそれぞれの大学生協の取り組みや考えていること、頑張っていることをたくさん交流し、私たちから対話を広げていきましょう。

この通常総会と交流会はコロナ禍以降の初対面開催ということもあります。コロナ禍では、オンラインを活用した連帯も広がった一方で、こうして対面で集まる大切さを改めて実感できたという数年間でもあったと思います。コロナ禍の難局も全国の大学生協は連帯の力を通じ乗り超え、今も元気に活動をしています。

その場にいるからこそ感じられる一体感や真剣に意見を交わす場面など、対面ならではの強みを活かし、全国の大学生協の元気や頑張りをリアルで感じ、できるだけ多くの人とたくさん交流をしていただきたいと思っております。交流の中では24年度自分たちが頑張ってきたことに自信を持ってたくさん話していただき、大学生協で働いたり活動したりした喜びもぜひ共有してください。

全国の仲間と励まし合い、課題にも真剣に向き合うことで、大学生協の未来を共に考えることができると思います。2025年度も全国のみんなで頑張ろうという活力になるような、そんな素敵な全国パワーアップ交流会をみんなでつくっていきましょう。

私からの挨拶は以上です。ありがとうございました。(拍手)

全体基調報告

防災企画「#今日から防災」

北海道大学生協学生組織委員会

櫛井太智

北海道大学生活協同組合 学生組織委員会の櫛井と申します。私からは社会的課題に関する取り組みとして、「#今日から防災」についての説明をさせていただきます。よろしくお願いします。

まず簡単に企画の概要を説明させていただきます。今回の企画の目的として、災害を自分事として捉え、防災に対する知識を楽しく身につけてもらう。普段から準備をしておくことで、災害発生時に実践できるようにしてもらう。以上の目的のもと、組合員の皆さんが防災について取り組むきっかけにしてもらうことを目的として、今回の企画を考えました。

また、大学生目線で企画を作ること、大学生でも簡単にできるものを意識した企画作りを心掛けました。

この企画は、今年の6月19、20日に行いました。具体的な内容としては、主に札幌でリスクの高い地震や液状化に関するブースを複数設置した体験型企画となっています。外部団体であるNHK札幌放送局の方と連携して企画作りを行いました。

今回の企画立案の経緯は、次の4点となります。記憶に新しい方も多いと思いますが、今年1月1日の令和6年能登半島地震。そしてここは結構大きいポイントだったと思いますけれども、組合員活動研修セミナー2024での社会的課題の提起を受けて、北大生協では社会的課題に関する取り組みが手薄だったこと、また今後こういったことも行ってみたいという思いがありました。

他にも事前にNHKさんとのつながりがあったこと、災害に備えている組合員が少ないこと。これは学生委員会では防災に関する興味が高い人はいた半面、実際に災害に対して自ら備えているという人が少なかったので、第一歩となるきっかけづくりをすることができれば、防災に関していろいろと動いてくれる人が多くなるのではないかと思い、実行に移そうということになりました。

今回、NHKさんと連携した経緯ですが、前年度の自転車点検会において校内のハザードマップを作成したことが始まりとなります。こちらの活動を受けて、NHKさんから自社コンテンツを活用した防災講習会を行いたいとの提案をいただきました。また、NHKさんは防災意識向上のための企画を若者からも行ってほしいという思いがあったことで、NHKさんが学生委員会向けに防災講習会と企画への協力をしていただくという形になりました。

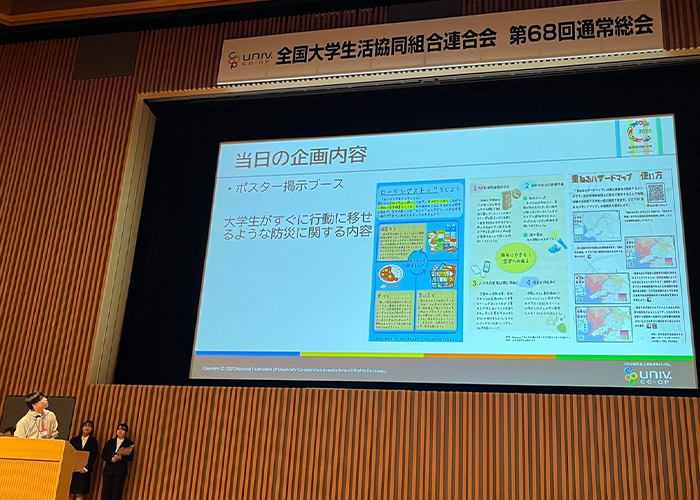

この防災講習会は、組合員に向けて防災に関して発信する前に、まずは自分たちが正しい知識を身に付けた上で発信することが大事だと考えて、今回の講習会を学生委員会内でしていただくことになりました。

講習会の日時は5月31日、企画の約3週間前になります。6月の企画実施に向けて、地震や水害に関する説明、どうしたら日頃から地震に備えられるのか、液状化現象の起こる原因、どういった対策をとれるのか等の説明をしていただきました。

ほかにもNHKコンテンツ・アプリ、ニュースをどのように活用していくのか、どういった内容があるのかということも説明していただきました。

この講習会では、ただ調べただけではわからないような知識や、あっと思うような知識を得ることができました。これを受けて改めて自分で備えてみようと思った学生委員も多かったです。

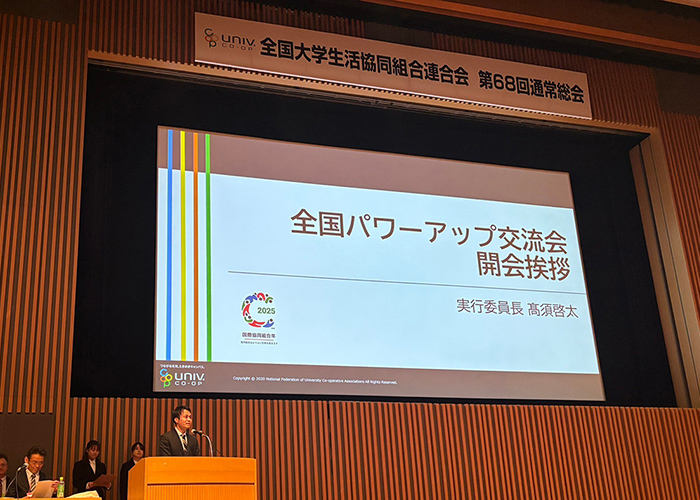

当日のブースについて説明させていただきます。学生委員会側が用意した企画としては、防災に関するポスターの掲示、防災バッグ詰め込み競争、防災に関するクイズがありました。NHKさんから提供いただいたものとしては、災害に関する動画、VRゴーグルでの地震体験、ロールバナー、スクリーンがありました。

学生委員会のポスター掲示に関しては、大学生がすぐに行動に移せるような防災に関する内容をまとめたものを作成いたしました。例えば非常食を無駄にすることなく貯蓄するローリングストック法、日頃からできる防災の備え、ハザードマップについての説明も行っています。

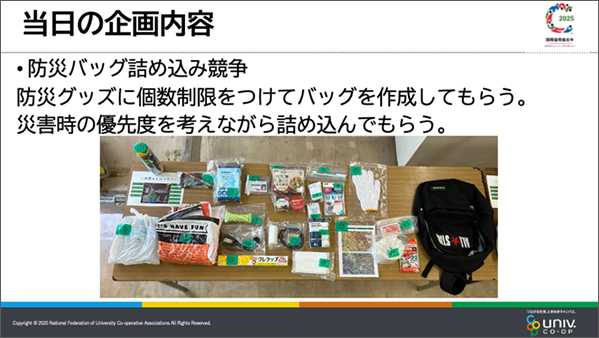

今回の企画の目玉であった防災バッグ詰め込み競争では、防災グッズを複数用意して個数制限をつけてバッグを作成してもらいました。制限時間は2分間で、用意した23個の防災グッズの中から10個だけ選んでバックに詰め込んでもらい、それらの優先度を重要度を元に点数を付けて計算しました。基本的にこれらの物品は、自分たちもすぐに準備できるんだというイメージを持ってもらうことを目的に、百均などで簡単に揃えることができるものを用意しました。当日は、実際にバッグを背負ってもらい、それぞれの物品がどうして必要なのかという意図を考えてもらうために解説書を配布しました。

また、企画に参加した足で小さなところから災害に備えてもらえるように、非常食販売も購買のほうで行いました。購入に至らなかったとしても、こういう選択肢があるのだということを参加者の方に知っていただきたかったからです。甘いものやタンパク質を取れる食品。これらは避難所でかなり貴重なものとされています。このほかにも、普段食べられない防災食品などをラインナップに加えました。

職員さんからは、学生からも喜んでいる声があったこと、この企画の後で「こういう商品はないのか?」などの問い合わせもあったことで、防災に取り込むきっかけになったのではないかとの感想をいただきました。NHKさんから提供していただいたロールバナー、スクリーンは、NHKコンテンツや防災に関する情報をまとめたもので、企画会場がかなり華やかになりました。

他にもVRゴーグルは、震度7の木造建築1階の地震と、震度6弱の超高層ビルでの地震を体験することができるもので、高層ビルの方では3、4メートルもの横揺れを経験して、座っていても後から立ち上がる時にふらつくような感覚があったという方も多かったです。

今回の企画には、初日は32人、2日目は30人の方に参加していただきました。外部団体との連携を取ることで、質の高い企画にできたということと、それがNHKの協力ということで、企画に対する情報の信頼度もかなり高くなったと思います。

また、学びと楽しさの両立を狙ったことで防災のきっかけ作りにもなり、アンケートでは「防災意識が高まった」「またいつか開催してほしい」という声が多かったです。

社会的課題に関しては、なかなか取り組むことが難しいと考える方も多いと思います。実際に私たち北大生協でもそうでした。ですが、社会的課題の種は結構いろいろなところに転がっています。また、こちらから提案すれば協力してくださる外部団体はかなり多いと思います。

学生委員会では大学生目線で企画づくりをすることができるので、社会的課題のきっかけづくりとすることができると思います。皆さんもぜひ取り組んでいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

京大生協学生委員会の活動図鑑

京都大学生協 学生委員会

伊津野 慶太 貞政 里至

京都大学生協の学生委員会の活動図鑑ということで、京都大学生協学生委員長の伊津野慶太と副学生委員長の貞政里至でお送りします。

京都大学・京大生協とは

簡単に概要の方を御説明させていただきます。まず京都大学について、学生数は約2万3,000人で、吉田・桂・宇治の3キャンパスで構成されています。

京大生協は1949年に設立され、75年にわたり京都大学の構成員の生活を支えています。組合員数は約3万6,000人、学部生の生協加入率も96%とかなり高くなっております。

京大生協には、学生委員会・院生委員会・教職員委員会・留学生委員会・書評誌「

京大生協学生委員会は、6つの部局に分かれて活動をしています。食堂関係の企画運営を行うあらんじぇ、機関誌の発行を行うらいふすてーじ編集部、オープンキャンパスの企画運営を行うオープンキャンパス事務局、受験生向けの企画運営を行う受験生サポート事務局、新入生向けの企画運営を行う新入生サポート事務局、新入生向け冊子の発行を行う新入生らいふすてーじ事務局のの6部局です。

学生委員の数はコロナ禍によってだいぶ減りましたが、今年120人と徐々に回復しています。各部局の人数から分かるとおり、兼任している人も多数存在しています。

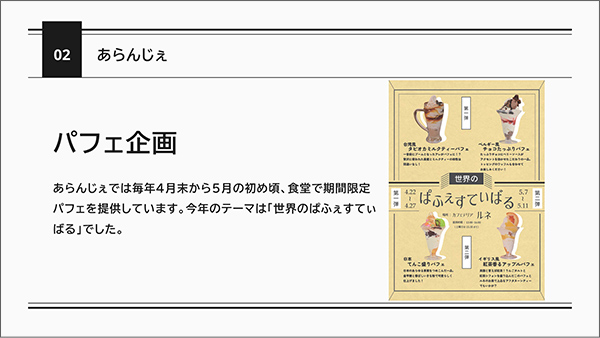

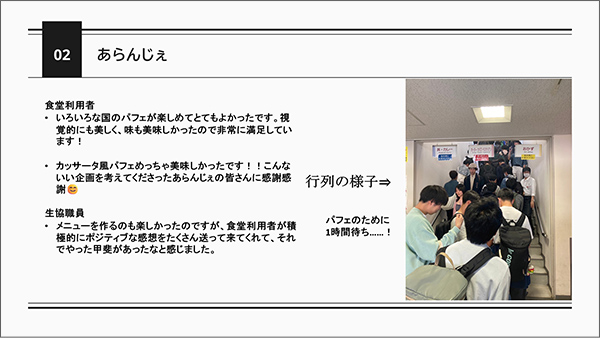

まず、あらんじぇの活動について紹介していきたいと思います。あらんじぇの目的は、食堂の利用者数を増やすこと、認知度を広めることで、毎年春にパフェ企画を行って、食堂で学生委員が考えたパフェを期間限定で提供しています。今年は「世界のぱふぇすてぃばる」をテーマに、世界の国や地域のスイーツから発想を練り、台湾の“タピオカミルクティーパフェ”やイギリスの“紅茶香るアップルパフェ”などを提供しました。こちらは大盛況で、パフェのために1時間待ちもありました。職員さんも「大変込み合っております。1時間待っています」などと言ってくれました。食堂利用者や生協職員さんからも大変高評価をいただきました。

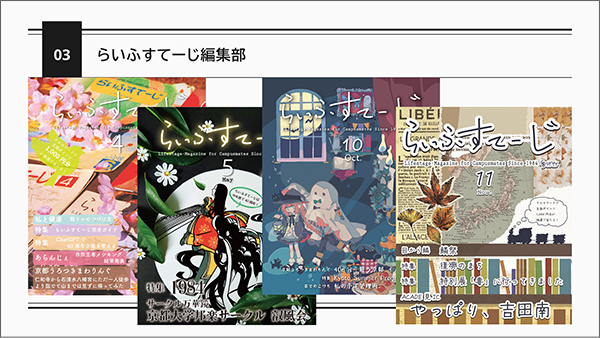

次に京大生協の機関誌である『らいふすてーじ』について紹介します。らいふすてーじ編集部では年8回毎回2000部を発行しています。1984年から発行が続いており、今年で40周年。組合員とのコミュニケーションの場となっています。読後感想も毎月たくさんいただいております。

次に新学期の活動について説明します。数ある企画の中から大学との協力が必要なものとしてオープンキャンパスがあります。今年はコロナ禍が明けて4年振りの対面開催となり、大学側から委託されたツアー企画や時計台の企画を運営しました。

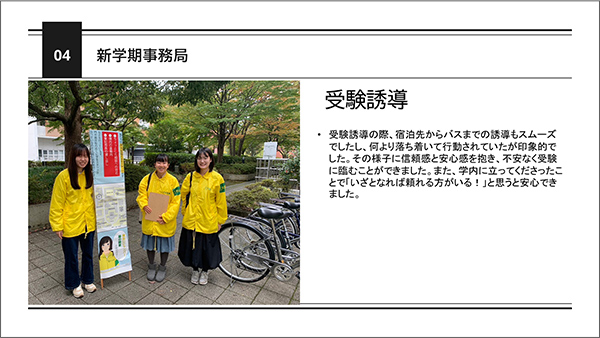

次に受験宿泊をご紹介します。これは京大を受験される受験生の皆さまに、受験の前日にコミュニケーションスペースで、京大生が受験生の相談に乗るという企画です。受験の当日には学内に入ることができるため、試験場まで受験生を誘導するという活動も行いました。

勉学相談会は、京大に入学された新入生の方々に、学生委員を中心とした先輩方が履修登録や京大での勉強について相談を行う会となっております。

最後にまとめとして、京大生協は食堂を利用した企画や大学と連携した企画を行っております。多くの組合員にとって意味のある活動ができており、感謝の声もたくさんあって、組合員の生活をより豊かなものにしていけているのではないかと思います。

これからもこういった活動を続けていき、ほかの大学生協にも広めていければいいなと考えております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。

わくわくする総代活動とは?

大東文化学園生協 専務理事 石橋 健司

学生委員会 小沼 瑞希 髙橋 椿

大東文化学園生協 専務理事の石橋です。よろしくお願いいたします。

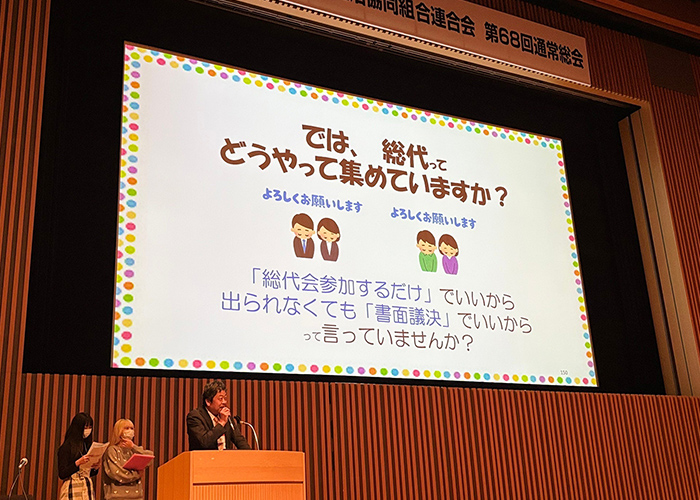

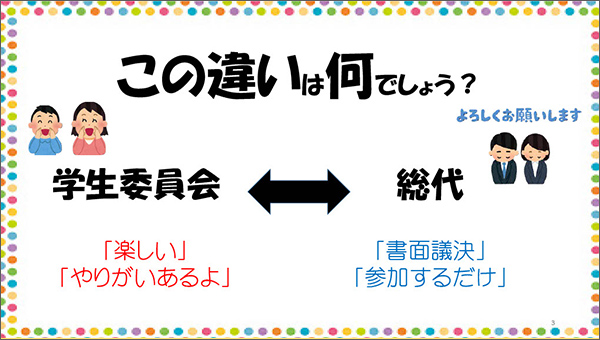

皆さん、学生委員の勧誘ってどうしていますか。「学生委員って楽しいよ」とか、「やりがいがあるよ」とか、そんなふうに言われて皆さん入ってきたんじゃないかなと思います。では、総代ってどうやって集めていますか。「総代会に参加するだけでいいから参加してよ」とか、「出られなくてもいいから、書面議決でいいから何とか参加してくれない?」とかと言っていませんか。

私も学生委員の時からそんなふうに言っていました。それがすごく嫌だったので、どうにかしたいなという発表です。

総代のイメージとして「どうしても集めなきゃいけない」、「総代会が成立すればいいんだ」 みたいな人がいるんじゃないかなと思います。コロナ禍はしょうがなかったと思います。うちもそんなに前のことではありませんが、2021年には総代会で組合員であるパートさんに総代になってもらって成立させたということがありました(21年5月、総代110名中80名を生協パート職員にお願いして何とか成立)。

で、先ほどの答えは簡単なんですけど、学生委員が「楽しいから入ってくれ」と言うのだったら、総代の活動が楽しければいいんじゃないかなと考えました。それで、楽しいと言ったら何かなと思ったら、万人ウケするのはケーキバイキングじゃないかなということで、総代ケーキバイキングというのをまだコロナ禍が明けきっていない時にやりました。やったのですが、感染対策のため無言でケーキを食べてアンケートを書いてもらって「ありがとうございました」というもの。5人だけしか参加なかったのですけれども、これをやったという事実が大事なんです。総代の人を集めてケーキバイキングという楽しい企画をやったんだということが大事です!

ポイントはケーキだけじゃないんです。けれども、「参加してみたいな」という企画を作って、その企画をやってみる。そういうことが大事です。では、実際の総代活動の内容については、学生の方に話してもらおうと思います。

ここからは楽しい総代の活動の1年についてお話しします。大東文化大学法律学科2年小沼瑞希と法律学科2年髙橋椿です。よろしくお願いします。

まず、新入生の勧誘のときに「じゃがりこ総選挙」を行いました。好きな味にシールを貼ってもらうことで、生協の活動に興味を持ってくれました。生協に興味を持ってくれた人には、学生委員と総代どっちが自分のスタイルに合っているか、フローチャートをやってもらいました。毎週の活動は厳しい、家が遠くて遅くまで残れないという人でも、「年5回の活動である総代ならやってみてもいいかも」と思う人が多くいました。仮登録をしてもらい、立候補期間に立候補してもらいました。こうして期日までに総代定数110名のうち108名の学生総代を集めることができました。

では、総代ミーティングでどのようなことをしているのか説明します。

第1回は5月、総代会の2週間前に同じ会場で実施しました。揚げパンの試食を行い、感想交流をしてから、総代会の提案説明をして書面議決書の回収も行いました。

総代会ではパーティーメニュー試食を実施し、30名以上の学生が実出席し、パソコンや昼食事情について論議を行いました。

第2回は7月、アイス試食と小鉢総選挙を実施しました。この会では食堂の混雑緩和について論議しました。昨年は百周年記念用の試食と選定を行い、学生が選ぶ丼を作ることができました。

第3回は10月、自分の好きなお菓子を試食し、POPを作成して購買部に掲示しました。自分たちのお店を実感できたと思います。この会では、申し込みが不振の運転免許がテーマで、免許を取った人がまだ取っていない人に教習所について話しました。

第4回は12月、ケーキバイキングを実施しました。総代以外の組合員も参加可能とし、次年度総代の募集も兼ねて行いました。総代の人が総代希望者に直接総代の魅力を伝えてくれたことが印象的です。

それでは、総代班の1年間の運営について見ていきましょう。

年間4回総代ミーティングがあるので、常に準備し運営をすることになります。大東の学生委員会は学び班・食共済班・総代班の3つに分かれて活動しています。総代の活動で心掛けていることは①学生委員の活動を知ってもらう、②総代に楽しんでもらえる企画を作る、③年間を通じて総代活動を行う、の3点です。成果としては学科を超えたつながりができ、継続的に生協に対しての意見集約ができるようになりました。

(石橋専務)まとめます。総代ってつまらないし面倒くさいし大変だしというのは、生協の方が思っているんじゃないかなというふうに私はずっと思っていました。

学生委員は「楽しいから来てね」と言っているのに、総代が「楽しいから来てね」と言うことはあまり聞いたことがありません。総代の活動自体を楽しいものにすればいいんじゃないでしょうか。

学生委員をやっていない人にも、学生委員か総代かを選ばせたのですね。どうしても学生委員活動の日数はできないという人はいるけれども、何か人の役に立ちたいとかつながりをつくりたいと思っている学生さんはたくさんいます。サークルに入りたいけれども、年間これぐらいの活動だったらできるんじゃないかなと思っている人はいます。

もう一つ、よく「総代は生協に意見を伝える人です」とか「架け橋です」と言われるのを、私はあまり納得できていません。「文句を言って生協が問題を解決すればいいでしょ」というふうに聞こえるんです。けれども、そうじゃないなと思います。生協だけで解決するのではなくて、総代の皆さんと一緒にこの課題をどういう形で解決したらいいのかなと、一緒に考える仲間だと思っています。なぜなら、生協は自分たちのお店だからです。総代は大学生活をより良くしていく仲間なので、皆さんもぜひ大変だとは思いますが、面倒くさがらずに総代と向き合って総代の活動を進めていただきたいと思います。以上で発表を終わります。

日本社会事業大学生協解散を振り返り、

新たな大学生協「再生」を目指す

津田塾大学生協 専務理事

代議員 小岩 輝代

津田塾大学生協の小岩と申します。まず、日本社会事業大学生協の解散、という全国の会員生協の運営にも影響を及ぼしかねない事例を作ってしまったことをお詫び申し上げます。

小岩が日社大生協の支援担当理事に着任したのは2022年度からでした。小岩が支援理事に就任するかなり前から、日社大生協は全国一位の債務超過率となっておりました。しかし、コロナ禍になり食堂を閉鎖し、購買を超短縮営業とするなどミニマム運営で赤字をできるだけ出さない運営に大きく舵を切ったこと、全国大学生協連からの経営支援金、さらにコロナ禍をきっかけに大学法人から水光熱費の免除などさまざまな支援をいただいたため、2021年度末には累積欠損金がここ15年の間で最小となっていました。

それでもまだ出資金総額1,500万円に対し、2,000万円を超える累積赤字がありました。累積赤字を脱却できるか、支援担当理事となってすぐ、連帯の皆さまや専務理事・理事長の先生方と何度も検討し、コロナ後の詳細な経営見通しを作成した結果、日社大生協単独で累積赤字を解消することは極めて困難だとの結論にいたりました。

単独で赤字の解消ができないのであれば、解散をするか、赤字補填を含めて強力な支援を大学からいただき生協を存続させるか、2023年2月末までに結論を出すと期限を決め、大学との交渉を開始しました。

大学に対してお願いした支援は、既存の水光熱費の援助や、大学から申し出ていただいた食堂事業の再開した場合の赤字補填に加えて、生協全体の単年度の赤字が出た場合の補填、さらに累積債務を解消しうるだけの支援金を毎年お願いするという、大学にとっては極めてハードルの高い内容でした。

大学の事務局長や総務課の職員の皆さま、生協の専務理事・理事長先生とともに交渉の場で何度も話し合い、生協が存続できないか、半年をかけて論議いたしました。その中では大学の事務局長から「学内の福利厚生運営のためには生協が必要である」との意見表明もいただきました。しかし定員割れが続いているなど、大学経営自体が厳しいこともあり、最終的には学生教職員に迷惑をかけずに解散できるのであればという条件で大学から解散に同意いただきました。

大学法人の努力で、生協解散後も一定の福利厚生施設運営が継続できる見通しがたったことも同意にいたった大きな要因と考えております。

さらに 監督官庁である東京都の担当部局と、解散に向けた相談やご指導があり、定款に基づく解散手続きをスムーズに行えました。特に共済・保険の加入者保護と出資金の取扱いについて、念入りなご指導をいただきました。

『出資金を返還し、定款に基づく総会議決等による解散』を行うことが、組合員や大学、社会的な影響等へのリスクを最小限にとどめ不安を広げないための選択と判断し、2023年度通常総会にて解散準備を議決し、2024年3月に解散総会、そして2024年10月に清算の結了総会を終え、日社大生協は消滅しました。解散に当たり、連合会や事業連合に特別支援や債権放棄をお願いすることになりました。連帯の皆様、ひいては会員生協の皆さまにもご迷惑をおかけする結果となり大変申し訳ございません。

最終的には解散、という結末になってしまいましたが、この結論に至るまでにまずは理事長・専務理事の先生と真剣にこの先の生協経営について存続の可否を話し合い、生協単独では累積赤字を解消できないという結論を正面から大学に打ち明け、生協の存続に大学が全面的にご支援いただけるか真剣に交渉できたことは大変貴重な体験でした。

しかし、率直に言うと「誰が経営の責任をとるのか」ということが長い間不明瞭のまま運営されてきたことが解散にいたった一番大きな要因だったと感じています。

日社大生協は原宿から清瀬キャンパスに移って以降毎年赤字経営が続いており、債務超過の状態が続いていたにも関わらず、債務超過率は日本一でも、額で言えば大きな額ではないため、支援生協・担当専務は何度も変わり、抜本的な経営改善のメスは入れられず、赤字のままでも営業を続けていれば……という状況だったのではと思います。理事会でも赤字の状況は報告されていたと思いますが、経営改善をしなければ解散という危機意識が理事会で共有され、真剣に改善に向けての論議が組合員と行えていたのかどうか。

生協の経営危機を率直に理事会で論議し、組合員や大学にも知らせ、利用結集をはかる取り組みをもっと早い段階から日社大生協でできていればもっと違った結論もあったのではないかと思います。

とりわけ、学生さんとの関係では、「生協が危機的な赤字を抱えている」という状況を早い内に率直に相談したかったという後悔が私の中には残っています。

今また小岩は、本属の津田塾大学生協に合わせてあと2年で債務超過という危機の白梅学園生協の専務理事を兼務しております。この5月の就任以来、白梅学園生協が存続できるよう、経営危機に関して理事会・学生委員、パート職員、学園当局にも共有する取り組みを行っております。

まず、この5月に就任されました理事長先生がこの危機を本当に自分事として受け止めてくださり、学内の教職員への生協加入・利用の促進の訴えや、学園理事会との交渉の場でも生協が学園にある価値を語ってくださいました。学生委員のメンバーも、後期からひとことカードを復活させ、合格袋の送付を早めるために新入生歓迎冊子の作成を1か月前倒しにするなど頑張ってくれています。

11月理事会では、生協が存続するため、学生教職員理事が身近な組合員に生協の危機を語り、利用につなげている状況の報告や、「生協に行こうムーブ」を起こすためにどうしたらよいか、という知恵の出し合いを行いました。

生協の経営状況を生協職員のみで抱えるのではなく、率直に学生教職員・大学当局に伝え、ともに生協経営を改善する・運営する立場に立っていただけるようにすることが大切だということを日社大生協の経験から学びました。

全国の生協の皆さま、ともに生協の価値を信じ、あらゆるステークスホルダーに訴え、経営改善をする仲間を増やし、生協存続のために頑張っていきましょう。

分科会

第1号・第2号議案の構成に深く関わる会員生協の先進事例を学び、参加者同士で対話しながら2025年度に向けた発展のポイントを理解する場

活動方針①:組合員が参加し協同したいと思える大学生協づくり

1.九州大学生協

『九州大学生協 第103回定例総代会 活動報告』

- 発表者:

- 中川 湧太さん(九州大学生協そしき部3年 前委員長)

岩﨑 成さん(九州大学生協そしき部3年 前副委員長)

九州大学生協からは、定例総代会と事前事後の取り組みについて事例発表していただきました。職員とそしき部 (学生委員会)が目標の設定から丁寧に行い、選挙管理委員会や理事とともに、総代・組合員が生協の運営に参加していると実感できる総代会を作り上げました。事前から総代に情報を共有し総代会当日、議案に基づいて本質的な議論をした結果、もっと九大生を頼ってほしいなど心強い意見も見られました。組合員との対話や組合員とのつながりをより強化させるためにも、次年度は全国で総会・総代会とその事前事後の取り組みまで活発にしましょう。

(加藤有希)

2.大東文化学園生協

『わくわくする総代活動【実践編】』

- 発表者:

- 石橋 健司(大東文化学園生協 専務理事)

小沼 瑞希さん(大東文化学園生協 学生委員会)

髙橋 椿さん(大東文化学園生協 学生委員会)

大東文化学園生協からは『総代ミーティング』について分科会発表していただきました。『総代=大学生活をよりよくしていく仲間』という認識のもと、年間を通して総代との関わりを持ち、総代自身に総代活動を楽しんでもらったり、学生委員の活動を知ってもらったりするような実践がされています。2025年度全国活動方針の重要な視点で協同組合で『働く』『活動する』喜びを感じられる組織づくりが掲げられていますが、組織委員や職員だけでなく、総代をはじめとした組合員も『協同組合で活動する喜び』を感じられるような活動を拡げていきましょう!

(中野 駿)

活動方針②:組合員の健康で安全な生活を支える大学生協づくり

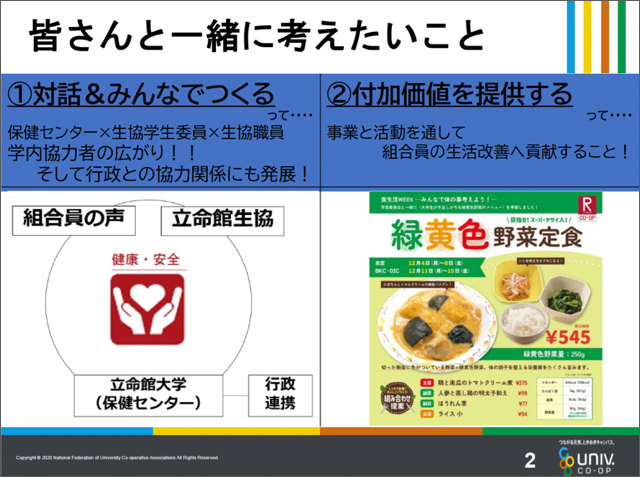

3.立命館生協

『ヘルシーキャンパス活動』

- 発表者:

- 風折 昌樹(立命館生協 専務理事)

立命館生協からは『ヘルシーキャンパス活動』について分科会発表していただきました。

学内組織や行政との協力関係を築き、取り組みの幅を拡げながら事業と活動を掛け合わせた付加価値の創出を実現。多くの組合員が健康的な生活を送れるキャンパスづくりを、さまざまな組織や立場の方々と協同しながら推進することができています。この取り組みは、2025年度全国活動方針の重要なキーワードである『対話』と『みんなでつくる』を具体化したもので、他の大学生協にとっても有意義な学びとなります。各大学生協においても、この取り組みを参考に、組合員と共に健康的で魅力あるキャンパスライフの実現を目指しましょう!

(久野 耕大)

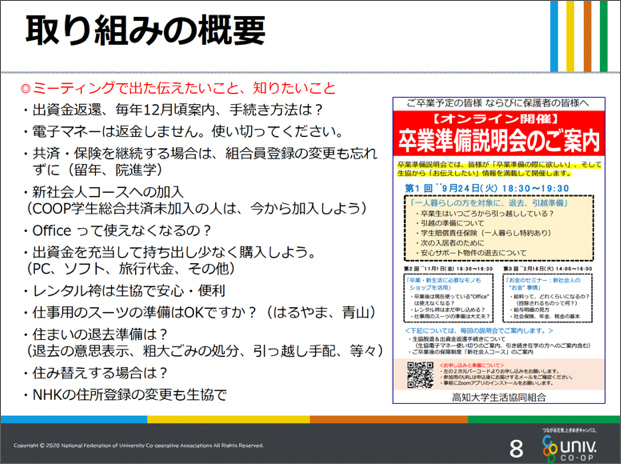

4.高知大学生協

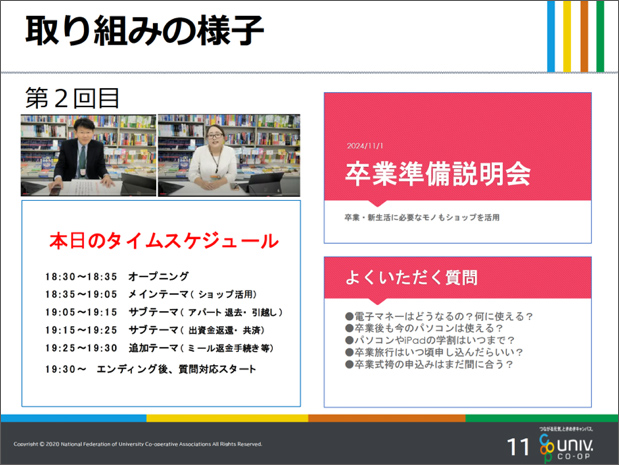

『卒業準備説明会』

- 発表者:

- 浜崎 敬三(高知大学生協 専務理事)

高知大学生協からは『卒業準備説明会』について分科会発表していただきました。『トラブルなく卒業準備ができるように』『学生が知りたい・学生に知らせたいコトを伝えられるように』『最後まで生協を利用してもらえるように』という想いから卒業準備説明会が実施されました。分科会を聞いた参加者からは、「卒業生の取り組み、保護者の関心の高さ、接点を持つなど取り組みの可能性を知ることができた。次年度の卒業生の取り組みにつなげていきたい」という声がありました。入学準備と同じく学生が未経験の卒業準備に大学生協が寄り添っていく取り組みを学び、卒業までしっかり活用される生協を全国で目指していきましょう!

(寺山 有美)

活動方針③:組合員の学びと成長を支える大学生協づくり

5.東京学芸大学生協

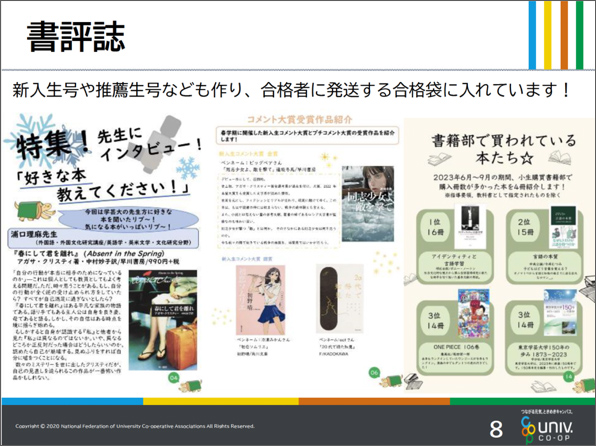

『読書マラソン委員会について』

- 発表者:

- 山際 まり子(東京学芸大学生協 専務理事)

西 恭佳さん(東京学芸大学生協 読書マラソン委員会役員)

宮田 梨央さん(東京学芸大学生協 読書マラソン委員会役員)

東京学芸大学生協からは、『読書マラソン委員会の取り組み』について分科会発表をしていただきました。『大学4年間で本を100冊読もう!』を合言葉に、大学生協では読書マラソンが推進されています。

東京学芸大学生協の読書マラソン委員会は『組合員に読書の楽しさを伝えたい!共有したい!』という想いのもと、書評誌の作成をしています。生協書籍部や図書館からのお知らせも掲載し、組合員が多くの本に触れることができるように生協・大学とも連携しています。また、新入生号を作り合格者に発送。入学前から読書の楽しさを伝える工夫がされています。大学生協だからこそ、たくさんの人とも楽しめる読書の楽しさを店舗から広げていきましょう!

(髙須 啓太)

6.山形大学生協

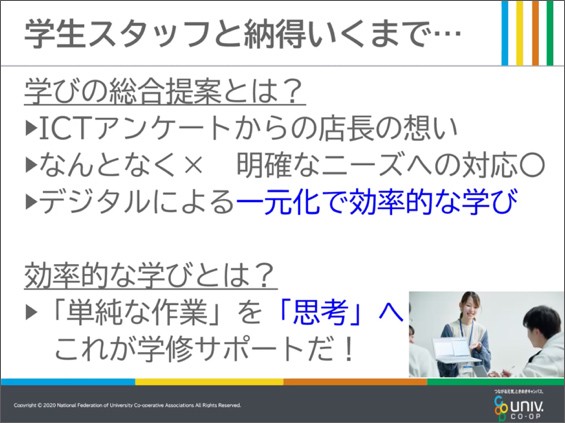

「学生と、大学と、対話から『学び』にこたえる」

- 発表者:

- 髙橋 直也(山形大学生協 専務理事)

松坂 暢浩(山形大学生協 理事長)

山形大学生協からは、『学びの総合提案』について分科会発表をしていただきました。学生と大学との対話から『学び』に応える想いも伝えていただきました。中期計画の5つの重点課題がある中で特に、発展性があるのは『学びと成長事業』であるという確信をもって取り組みをする中で、大学は敵ではなくパートナーであり、対話から潜在ニーズを発見しています。2025年新学期は、全学部の教員より学び方についてメッセージを寄稿していただき、学び方提案を加えて新入生へ提案をしています。大学内にあるからこそ、先輩学生・教員の生きた声を届け、大学生協として学生の学びと成長を支援していきましょう!

(髙須 啓太)

活動方針④:これからの社会に生きる組合員を育てる大学生協づくり

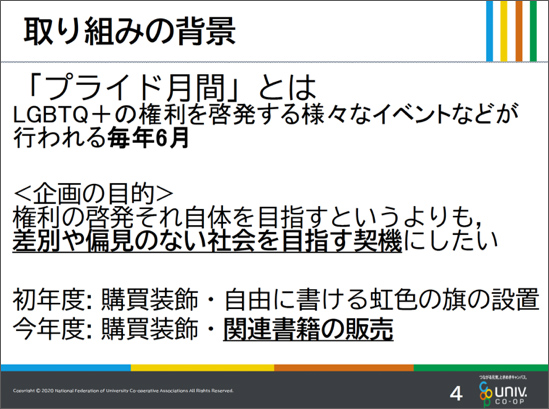

7.東京外国語大学生協

『プライド月間』

- 発表者:

- 山田 彩華さん(東京外国語大学生協 学生委員会 前委員長)

東京外国語大学生協からは『プライド月間』の取り組みについて分科会発表していただきました。LGBTQ+の権利を啓発するさまざまなイベントなどが行われる6月に合わせ、購買書籍部にて関連書籍の販売、書籍を紹介するPOPの作成、店舗の装飾が行われました。1人の学生委員の想いから学生委員会全体での学習へ、そして組合員全体に伝え、一緒に考える場を設けることができています。分科会参加者からも、「社会的課題への取り組みを強化していきたい」、「学生委員の想いを拡げていきたい」といった声が寄せられました。誰一人取り残さない社会の実現に向けて、大学生協としてできることがあるか、ぜひ考えてみましょう!

(中野 駿)

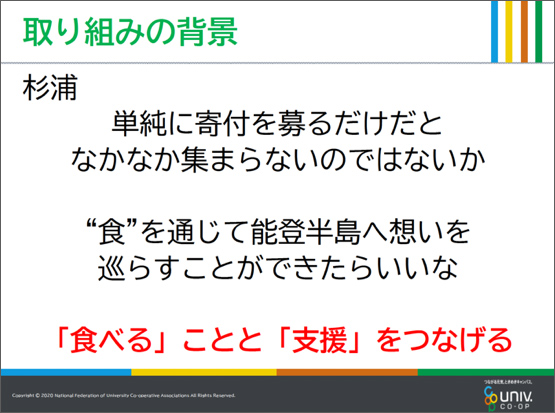

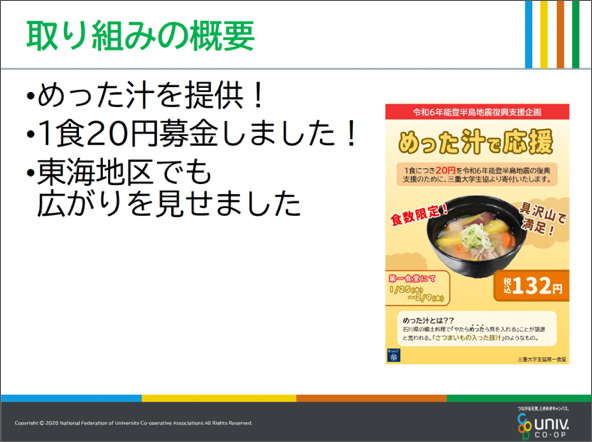

8.三重大学生協

『食べて応援!めった汁』

- 発表者:

- 竹内 信也(三重大学生協 専務理事)

- 資料作成者:

- 杉浦 陸斗(三重大学生協 第一食堂店長)

三重大学生協からは『食べて応援!めった汁』について分科会発表していただきました。令和6年1月1日能登半島地震の発災を受け、大学生協として・食堂店舗として何かできることはないか?と店長が考え、理事会での報告・試食も行った上で実現した被災地応援の取り組みです。東海地区の他の大学生協でも、企画に賛同されて取り組まれました。参加者からは「食堂の強みを活かそうという考え方が参考になった」、「社会的課題に対して何かできることがあるかを日々意識して考えることをしていきたい」といった声が上がっています。 全国の各大学生協でも、学業継続のための困りごとに目を向け、助ける取り組みをぜひ行っていきましょう!

(中野 駿)

取り組み紹介企画

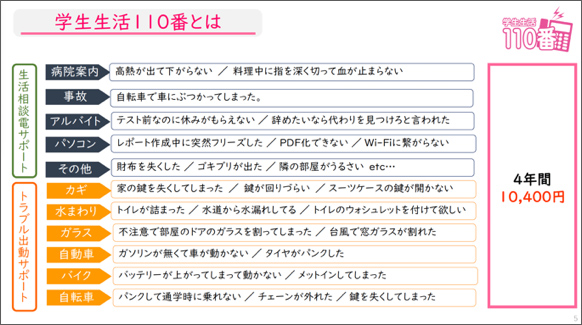

9.学生生活110番『学生生活サポート』

- 発表者:

- ジャパンベストレスキューシステム(株)

営業部 学生関連事業課 尾形 宗一さん

AOKI LAB 青木 努さん

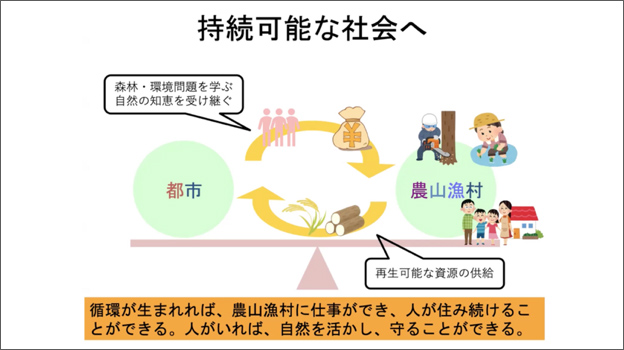

10.樹恩ネットワークの取り組み

- 発表者:

- 鹿住 貴之さん(認定NPO法人 JUON NETWORK)

テーマセッション

大学生協の活動がパワーアップするために大切にしたい視点を学生・院生・教職員・生協職員で対話し深めて、来年度の行動に向けたヒントを得る場

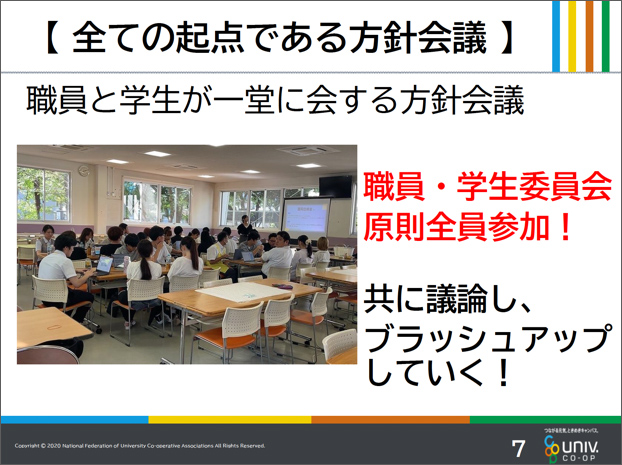

①徳島大学生協

『職員と学生の想いをひとつに』

- 発表者:

- 矢田 浩司(徳島大学生協 常務理事)

高田 陸生さん(徳島大学生協 学生委員会副委員長)

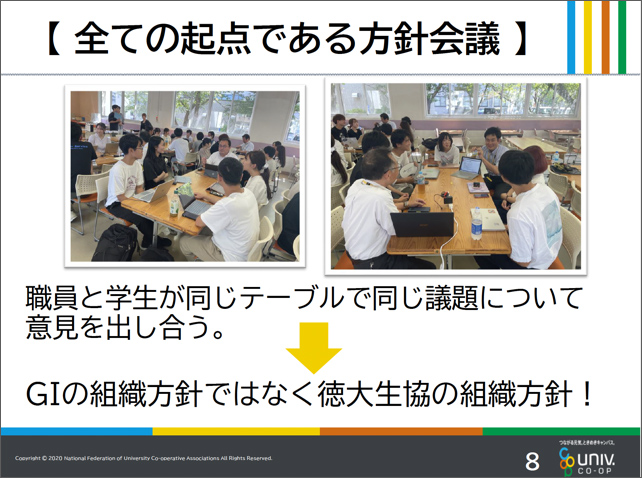

『学生と生協職員がもっと円滑にコミュニケーションをとるには』というテーマのもと、徳島大学生協の実践事例を発表していただきました。目指すべき活動・事業の方向性は学生と職員が語り合うことで見えてきます。職員と学生が一堂に会する方針会議は職員・学生委員が全員集い、ともに議論しブラッシュアップしています。学生委員会の方針ではなく、徳島大学生協の組織方針という想いのもと、職員と学生が同じテーブルで同じ議題について意見を出しあい、学生と職員関係なしに人と人が同じ方向を向くために、時間をかける議論をしています。学生の想い、職員の想いを互いに知り、よりよい大学生協づくりをしていきましょう!

(加藤有希)

②日本福祉大学生協

『学内で生協をもっと知ってもらうために』

- 発表者:

- 丹羽 みちの(日本福祉大学生協 専務理事)

【代行】奥 勝也(全国大学生協連 東海ブロック事務局長)

日本福祉大学生協の大学との関係づくりの実践をもとに『学内で生協をもっと知ってもらうために』をテーマに意見交流をしました。発表の中では日本福祉大学の理事長の方から「『たすけあいの精神』を中心に据えながら日本福祉大学をどうしていくのかを議論していきましょう」という発言があったということが紹介され、大学生協から大学に働きかけることで大学の良きパートナーとしての大学生協を作り上げることの重要性が提起されました。大学生協が掲げる4つの使命の1つである大学との『協力』。あらためて高等教育の充実と研究の発展に貢献する大学生協を目指して2025年度も全国の大学生協で取り組んでいきましょう!

(伊藤 隼己)

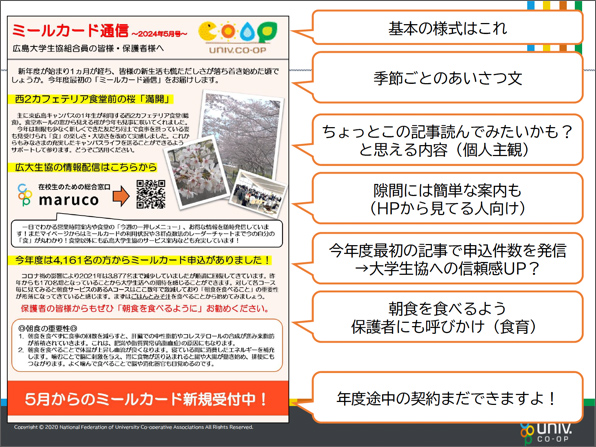

③広島大学生協

『ミールカード通信〜食を通して大学生協と組合員をつなぐ〜』

- 発表者:

- 塩崎 昌哉(広島大学生協 専務理事)

広島大学生協で毎月作成している『ミールカード通信』を中心に『大学生協の食事業をより学生の食生活に貢献できる事業にするには?』をテーマに発表していただきました。組合員の健康的な食生活を考え、食堂やミールプランをどのように運営する必要があるがあるのでしょうか?大学の様子や食育について包括的に発信できるのは大学生協だけであり、『家庭の家事代行』『食の自立を促す最後の場所』という想いのもと、学食を通して組合員・保護者とつながりあい、学生委員会やサポーター、職員がチカラを合わせて、日常的に大学生協や食事の大切さを伝えていきながら、学食がワクワクする、楽しくなる、人が集う場所にしていきましょう!

(戸張 桜)

④福山市立大学生協

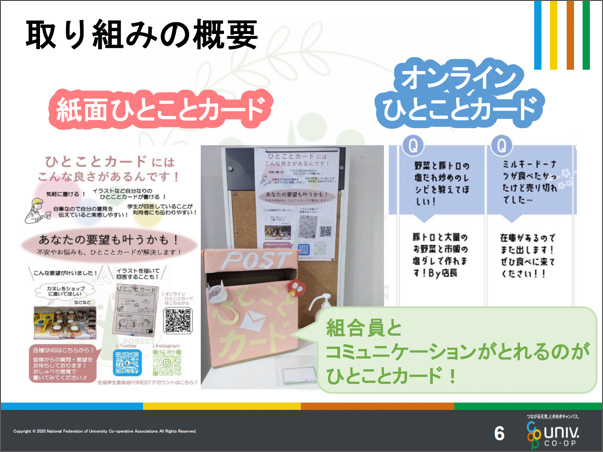

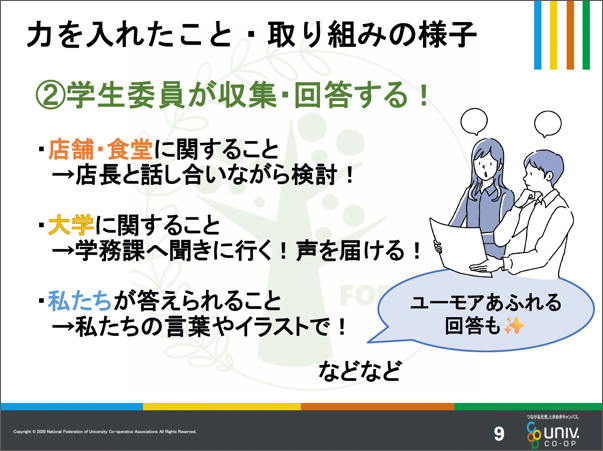

『ひとことカードで生まれる対話』

- 発表者:

- 谷地 由凪さん(福山市立大学生協 学生委員会FOREST前副委員長)

岩永 涼矢さん(福山市立大学生協 学生委員会FOREST委員長)

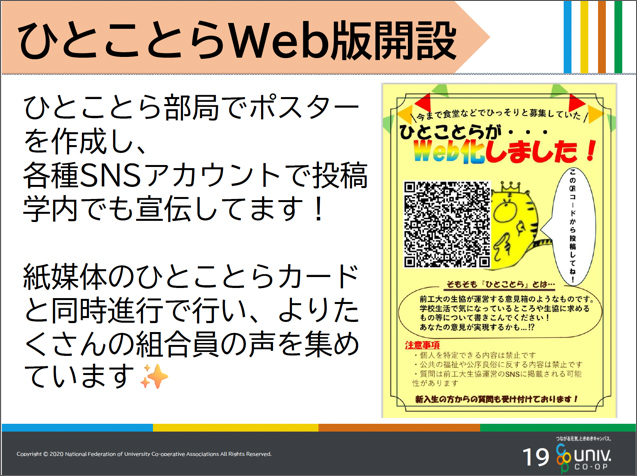

『組合員との対話を活かした店舗運営を実現するためには』というテーマのもと、福山市立大学生協で取り組む、ひとことカードの事例を発表していただきました。福山市立大学生協のひとことカードは学生委員が収集・回答を担っています。生協に関することは店長と話し合いながら検討し、大学に関することは学務課へ聞きに行き、声を届けています。大学生協と組合員、そして組合員同士がコミュニケーションをとることができる取り組みも実践し、つながりあえる場づくりができています。組合員が運営に関わる一つの形として、ひとことカードを活用し、組合員の生活に寄り添った利用しやすく、利用したいと思える大学生協を目指していきましょう!

(加藤 有希)

⑤熊本大学生協

『コロナ禍以降の経営改善の取り組み』

- 発表者:

- 南條 晃(熊本大学生協 専務理事)

熊本大学生協からは『危機的な経営状況の中で専務理事や理事会はどのように向き合ってきたか?』をテーマに、コロナ禍以降の経営改善の取り組みを報告いただきました。コロナ禍以前から続く赤字経営の状況と危機感を理事や職員とともに共有することや、経営改善に向けた取り組みはもちろん改善に向けて取り組むマインドについてお話を聞き、今私たち大学生協が直面しているリアルな現状について真剣に意見を交わし合う機会となりました。 経営改善、事業運営はトップ一人で取り組まなければならないものではありません。『チーム』として職員だけでなく理事(組合員)や大学とともに現状を共有しあい、生協全体で取り組んでいきましょう。

(吉村 珠李)

⑥前橋工科大学生協

『コロナ禍以降の経営改善の取り組み』

- 発表者:

- 白石 優和さん(前橋工科大学生協 学生委員会前委員長)

髙橋 勇樹さん(前橋工科大学生協 学生委員会委員長 )

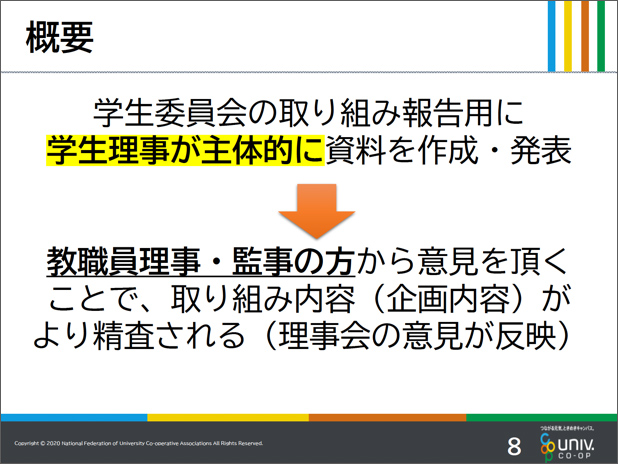

『理事会の場でどのように組合員参加を促し、組織の再生を図っているか』というテーマのもと、前橋工科大学生協からは、学生をはじめとする理事の理事会への積極的な関わり方について発表していただきました。具体例を交えて、学生委員会の企画を理事会でどのように協議したか、どのような意識で臨んでいるかをお話しいただきました。そして、理事一人ひとりが主体的に理事会へ参加することで、組合員のよりよい大学生活に寄り添う『大学生協』をレベルアップできることを学び合いました。全国の大学生協で『活発で執行力のある理事会』を実現し、組合員の参加で成り立つ大学生協を目指していきましょう!

(中野 駿)

⑦東北大学生協

『夏合宿〜組合員の想いを実現するために必要なこと〜』

- 発表者:

- 鍵野 清天さん(東北大学生協 学生委員会副学生委員長)

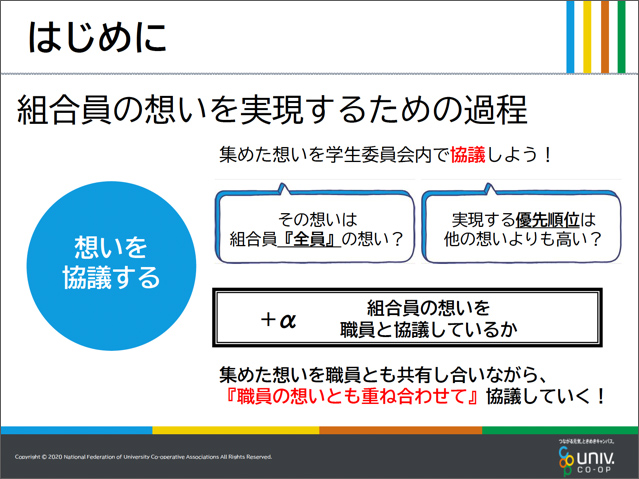

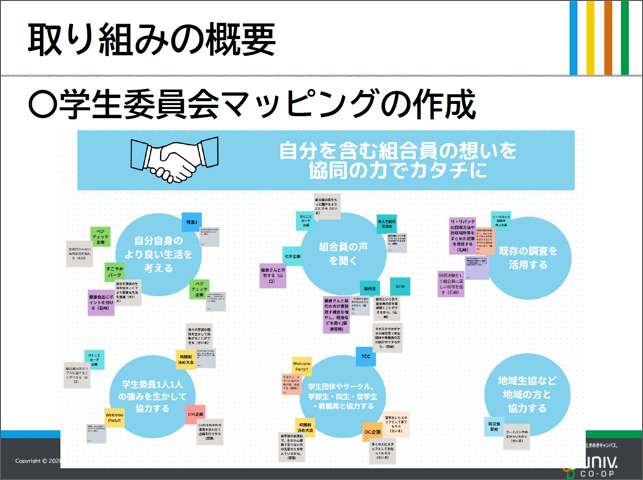

東北大学生協からは、『学生委員会の活動は本当の意味で組合員の想いを実現した活動になっていますか?』をテーマとして発表していただきました。「組合員の想いを実現するためには、その達成していくべき過程がある」というお話をしていただき、『組合員の想いを集める』『想いを協議する』『想いを実現する』の3つの過程に分けながら、東北大学生協で取り組まれた【夏合宿】を中心に、学生委員会マッピングを活用し学生委員会の活動について共通認識の形成を図り、後期からの学生委員会活動に繋げていきました。組合員の想いを組合員とともに実現していくために、学生委員会としての取り組みの器量を磨いていきましょう!

(瀬川 大輔)

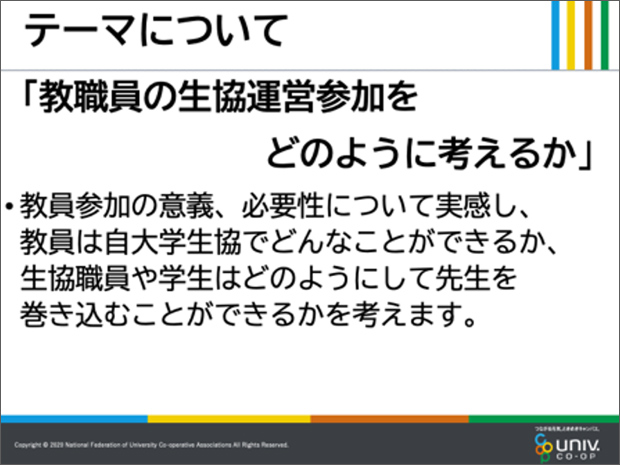

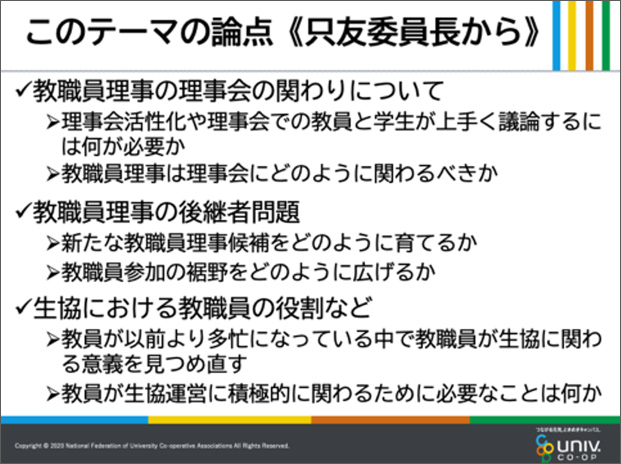

⑧全国教職員委員会

『教職員の生協運営参加をどのように考えるか』

- 発表者:

- 只友 景士(全国大学生協連 理事/全国教職員委員会 委員長)

全国教職員委員長からの問いかけをもとに、『教職員の生協運営参加をどのように考えるか』というテーマを深めました。教職員理事が理事会の場でどのように関わることで活発な理事会を作ることができるのか、教職員の参加の裾野を拡げるためには何ができるか、そして教員が以前より多忙になっている中で教職員が生協に関わる意義を、学生や生協職員、教職員で協議しました。学内コミュニティをつくる存在として、教職員同士が集まる場をつくり、気軽に参加できるような取り組みを実施していきましょう!

(髙須 啓太)

たすけあいの時間

はじめに

全国大学生協連 業務執行理事

コープ共済連 理事 中野 駿

それではただ今からたすけあいの時間を始めていきたいと思います。この時間は、まずリード報告2本がありまして、その後全体でのディスカッション、そしてまとめは中森専務理事にしていただくという流れになっています。

たすけあいの時間は、第2号議案、および組合員の健康で安全な生活と学業継続を支えることへの理解を深め、「たすけあい・協同」の要としての共済事業・活動への意識を高めるという位置付けとなっております。

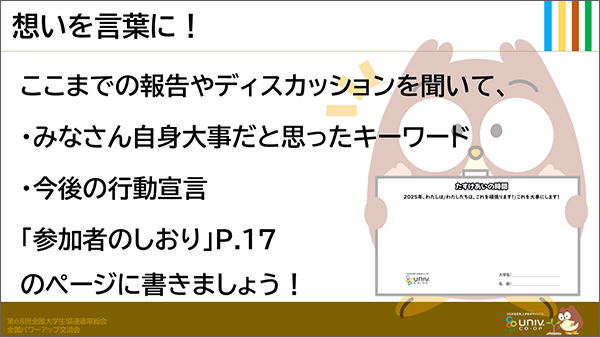

第2号議案は、昨日の総会の中で中森専務より提起されました。たすけあい、協同を大切にした学生総合共済事業と活動を強化し、大学生の学業継続と健康で安全な暮らしを支えるとともに、大学生協経営の強化を実現することを方針の基調とします。この方針の基調と4つの基本方針は、昨日提案されました。詳しくは議案書の25ページから載っておりますので、改めてそちらも確認しながら、この時間を考えていただけたらと思います。

要は共済の事業活動について、この時間で深めていこうということなのですが、この提案を受けて自分の大学生協での共済の現状をちょっと思い浮かべてみてください。共済の活動、共済の推進を本気でみんなで取り組むことできておりますでしょうか。

各地で今年1年間、本当に多くの健康安全や共済に関する取り組みが行われてきました。共済ボードを作ったり、対面での健康チェック企画だったり、食生活の相談だったり、いろいろな場面で共済について知らせるということを多くの会員生協で取り組まれてきたと思います。

共済活動の4本柱について聞いたことがある人も多いかなと思います。加入・給付・報告・予防の4つですが、その予防の部分だけでなく、共済加入や共済マイページ登録を呼びかける取り組みというのも本当に増えてきています。

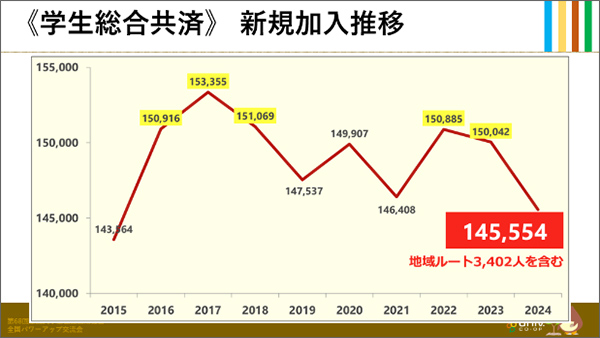

一方で共済の加入について、新学期に多くの新入生に共済に加入してもらう場面をつくっている生協が多いかと思いますが、この加入者数がなかなかここ数年は伸びきっていないというのが現状かと思います。

この加入者数が減少するというのがどういうことかというと、一つは共済によって助けられる人が減ってしまうということ。それから共済は掛金によって成り立っておりますので、そうした共済制度の維持と発展もちょっと難しくなってしまうのではないかという現状があります。

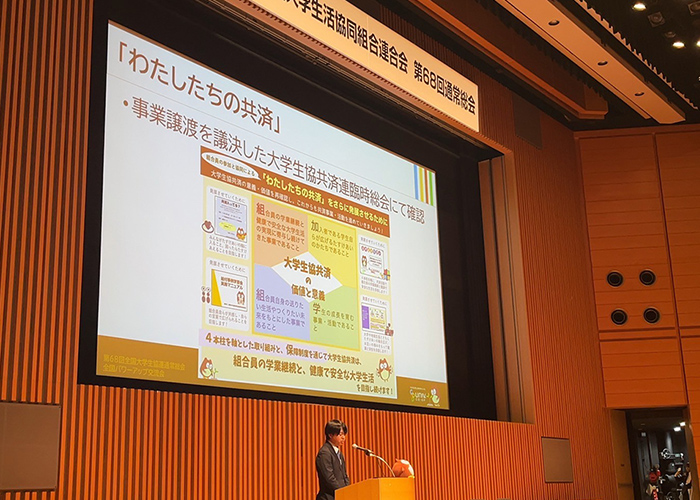

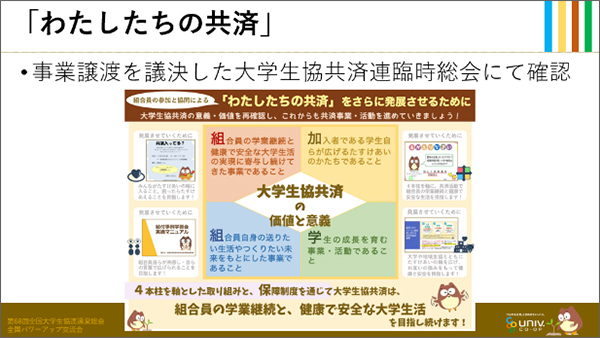

少し話は変わりますが、「わたしたちの共済」という言葉があります。共済は加入者同士のたすけあいで成り立ち、声と参加で発展していく制度です。

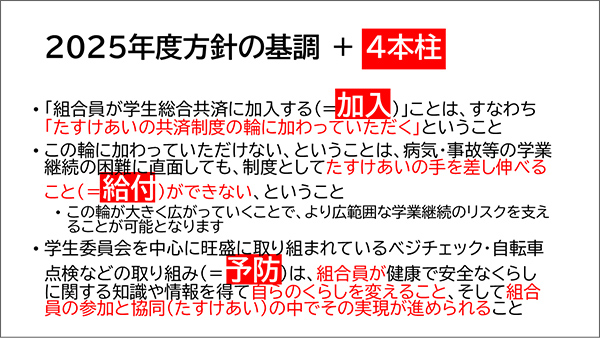

かつて学生総合共済の元受けであった大学生協共済連が、2年前、大学生協再生とともにコープ共済連へ事業譲渡を行いました。その際に、改めて組合員の参加と協同によるわたしたちの共済をさらに発展させるために提案されたのが、こちらの資料になります。

「大学生協の共済の価値と意義を改めて確認し、4本柱を軸とした取り組みと保障制度を通じて大学生協の共済が組合員の学業継続と健康で安全な大学生活を目指し続けます」という宣言がされておりました。

それから2年ほど経ったわけですが、今こそ改めてみんなで考えていきたいと思います。共済を推進し、学生の健康で安全な生活と学業継続を支える活動について本気で取り組んでみませんか。それから共済推進をきっかけに、より組合員に貢献できる大学生協を目指してみませんか。そしてたすけあい・協同の要として共済を位置付け、共済を出発点にみんなでつくる協同組合・大学生協の価値や強みを見直してみませんか。これらをぜひ問いかけてみたいと思います。

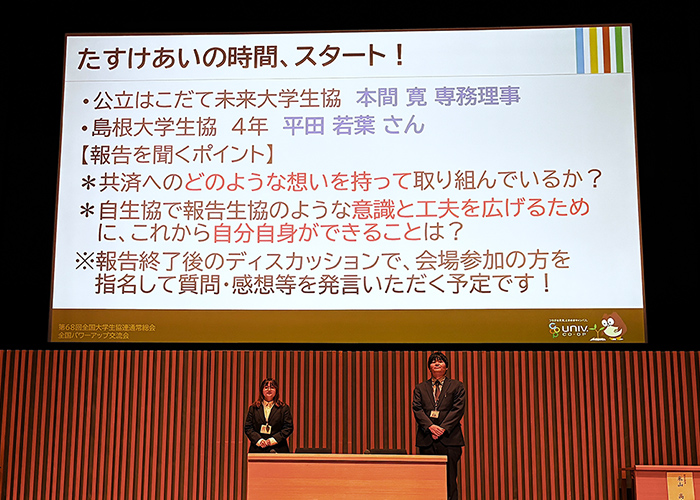

たすけあいの時間では特に各大学生協で共済活動に励む2人の方に登壇いただいて、報告とディスカッションに参加をしていただきます。拍手でお迎えください。(拍手)

ご紹介いたします。お一人目は、公立はこだて未来大学生協専務理事の本間さんです。もうお一人は島根大学生協COOPメンバーズで4年生の平田さんです。よろしくお願いします。

このお二人にはこの後リード報告を行っていただきます。共済へのどのような想いを持って取り組んでいるかということ、自大学生協でこれから報告いただくような意識や工夫を拡げるために、これから自分自身でできることはどんなことがあるかということをぜひ考えながら聞いていただけたらと思います。

リード報告①

『みんなの 生協×共済』

公立はこだて未来大学生協 専務理事

本間 寛

公立はこだて未来大学生協専務の本間と申します。

まず簡単に大学と生協の紹介をさせていただきます。公立はこだて未来大学は、理系の情報系、パソコン特化型の大学です。1学年250名ほどで4学年で1000人、院生も含めると約1,230人の、非常に小規模な大学といえると思います。

生協は食堂と購買の運営をさせていただいていまして、年間の供給額が1億9,000万円弱というところです。目指せ2億円ということで、みんなでこの間頑張っているところではございます。年間で残る当期剰余金、コロナ禍で大変苦戦は強いられたのですが、コロナ禍が明けてきっちりこの間黒字化させていただいているというところにはなっております。

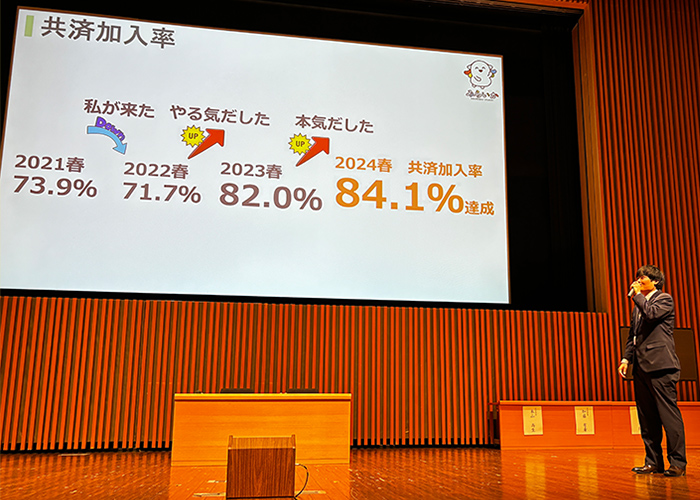

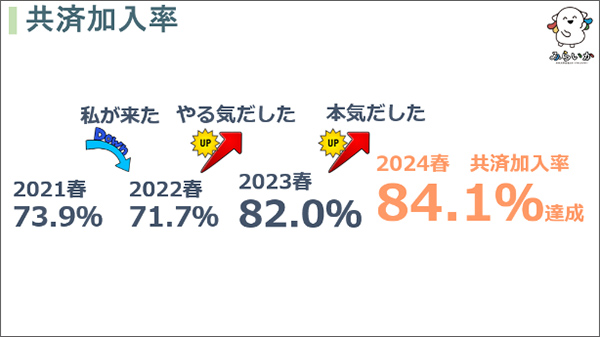

まず当生協の加入率をお伝えさせていただきますと、今84.1%ということになっております。東北の9割越えにはなかなか行かないのですけれども、結構高くなってきたかなと思っているところではございます。

これから述べるのは、単に自慢話ではありません。私が専務理事になって3年半、2021年の春に未来大に来たのですが、前任が共済も頑張っていて、共済加入率が73.9%だったのですよ。全国平均の数字と比べても高い方だと思っていました。

専務に着任したとき、パソコンやミールプランの申込数がすごく少なかったので、まずそこを1年間頑張ろうと思いました。共済に関しては昨年並みで進んでもちゃんと74%ぐらいはいけるんじゃないかなと、淡い期待をしていたのです。しかし、何と71.7%に下がってしまったのですよね。「ちゃんと取り組みしないと下がるんだな」と、本当に初めて実感いたしました。

ここからは学生委員の子達を含めて共済に関してちゃんと学びを深め進めていこうということで、やる気を出しました。やる気を出したら一気に10%ポンと跳ね上がりました。このままもっといけるんじゃないかと本気を出した今年の春には84.1%と過去最高の形になっております。共済加入率はもちろんですが、何よりもみんなで作った生協なので、生協に一人残らず加入していただくということは非常に大事にしております。そんな想いで進めていって、今年春はなんと生協加入率100%を達成することができました。(拍手)

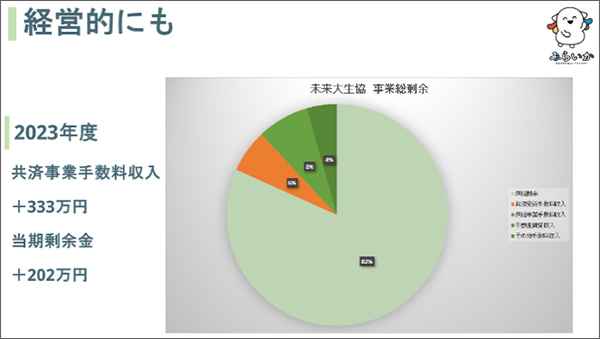

若干話は変わります。結構専務さん方から「共済の加入を進めていったら経営的にどうなるの?」というお話はよく上がります。ですが、最初お話しさせていただいたように、うちは当期剰余金202万円なんですが、共済の事業手数料収入は333万円占めているわけですね。ですので共済の手数料がないと、うちは赤字会員です。それぐらい土台を支えてくれているのが、実は共済事業手数料収入ということを覚えていただきたいなと思います。

皆さん覚えていると思いますが、10年ぐらい前に九州のある有名な専務がおっしゃっていましたよね。「経営再建するなら、もしくは土台をしっかりさせたいなら、あるいは経営を安定させたいなら、共済事業から手を入れるべきだ」ということが、いまだに私の頭に残っています。本当にそういうことだなと、まさに思います。

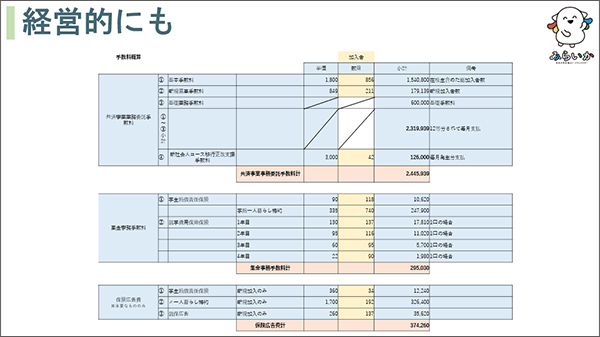

また、「手数料関係、1件増えたらどれぐらい入るの?」という質問もすごくこの間多かったのですが、これに関しては立命館の専務が今年こんな分かりやすい表を作ってくれました。

専務ありがとうございます。こちらの表はコープ共済連の方から各ブロック事務局長を通しまして、今日は専務あたりにもう行っているんじゃないかなと思いますので、来年の予算作りにぜひご利用していただければなと思っています。

本日の本題に入っていきます。要は精神論的なところも多いのですが、やる気を出したら加入数は増えるのだということですね。大事なのは「みんなで」です。みんなでとは、専務はもちろんですが、学生も大学もみんなでやる気を出したら加入数は増えるのだというお話をさせていただきます。

いざ加入数を増やすというときに大事にしていることは、まだまだ自分の生協に伸びしろはあるのだという意識です。「79.3%高いじゃないか、もういいや」ではなくて、まだまだ伸びしろがある。80%でも84.1%でもまだまだいけるという気持ちがあれば大丈夫だと思います。もうこれ以上無理だなと思ったときが、専務交替のタイミングだと考えています。ですが、まだ私はやれると思っていますので、頑張っていきたいなと思っています。

さて、いざ加入推進を始めていくのですが、71%に落ちたときにまず考えたのは、そもそも何で共済って進めなくちゃいけないのかという、ごく根本的なところからでした。でもよくよく考えたらすごくシンプルなのですね。

大学の中心は学生です。大学の学生たちがみんな元気で健康的な大学生活を過ごしていただいて、立派な社会人になっていただく。これこそが大学生協の私たちの大事な使命になっています。ですので、大学生活の中でケガなどをしてしまって、学業を継続できなくなってはいけない。だから、無保障者だけはゼロにしよう、だとしたら共済加入率100%にしていきたいなという想いですね。そういう想いでまずスタートしました。

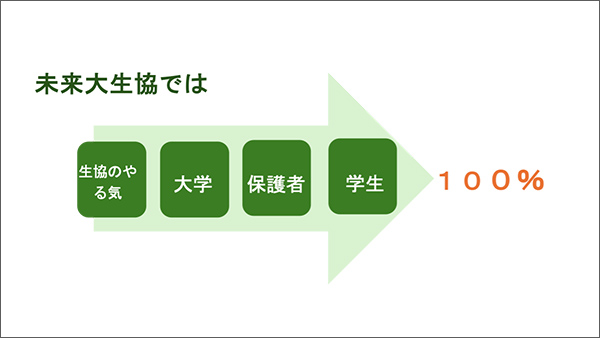

先ほど71.1%に落ちてしまったけれど、この先どうするか。まず来年75%にしたいな。数字的には100%にしたいと想いがあるので、100%にするためにはどうしたらいいかというところから逆算して考え始めました。

ちなみに共済加入率100%にするためにはどうしたらいいか。実は単純な話ですね。新入生が入学するときに、大学にお願いして生協加入と共済の出資金の1万4,400円を入学金に上乗せしてくれれば100%になります。そういう交渉ができたらいいんですけれども、そう簡単にはいきません。

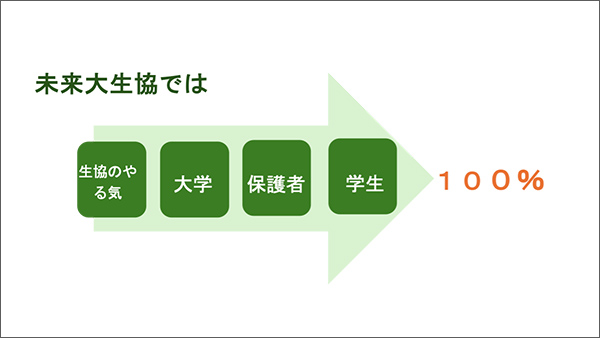

この4つのパターンで100%にいけるんじゃないかなという道筋を簡単につくりました。まず生協のやる気ですね。大学に共済の思いを伝えきる。大学から後ろ盾をいただいたら保護者に伝えていく。入学してから学生の活動を含めて行って、このループで100%に近づけるんじゃないかなという道筋を簡単に立てました。

では、もう少し深掘りしていきましょう。生協のやる気です。皆さん、コープ共済連主催、大学生協連共催の全国大学生協共済セミナー に参加していますでしょうか。今年もすごい人数が参加してくれていますが、うちの学生も今年大勢共済セミナーに参加しております。参加したら、単純に戻ってきた学生の目の色が変わるんですよ。

あれやりたい。これやりたいって言ってくれます。その時に大事なのは、生協に関係する職員の方も一緒に参加することです。その場で一緒に「あのことよかったよね」と共感することがすごく大事かなと思います。そういう活動に関しては、一つ残らずできるだけ行ってもらえるように頑張って進めていくことが重要です。

あとは給付事例交流などを専務や学生委員だけではなく、パート職員も含めてしっかりとたすけあいの想いを広げていくというのも大事ですし、先生や理事の方々・事務局の方に関しては理事会を通してお話をして、「共済ってすごくいいものなんだね」という想いを生協で一丸となって形にしていく。これで生協のやる気をつくります。

ここまで来たら、次は大学の学長と事務局長に「こんないい制度なんですよ、100%加入してもらいましょうよ」というお話をしに行きます。各大学生協と学長との懇談があると思いますが、私たちの想いをその場でしっかりと伝えきる。伝えきったらちゃんと分かっていただけます。だっていい制度ですから。こんなに安くていい制度は他にないので、大学としても絶対入ってほしいとなります。

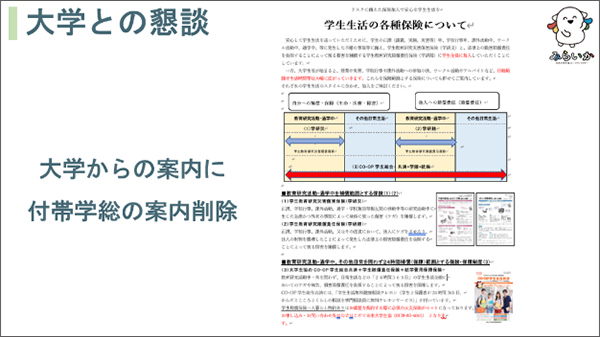

そうなると、この間、全国で事例が増えてきましたが、大学から学研災(学生教育研究災害傷害保険)・学研賠(学生教育研究賠償責任保険)以外に生協も入っていると安心だから入ってねとお勧めしてくれるようになるんですよね。その上でもっとお話が進んでいったら、学長とかが「これって付帯学総もういらなくない?」という話を向こうからしてくれて、3年前から付帯学総の案内に関しては、大学からもうしなくなった、という形にもなっております。

ここまで来たらもう結構スムーズです。生協がやる気出して大学から後ろ盾をもらったら、あとは入学準備説明会、保護者説明会で共済への想いを思う存分伝えてきます。

ただ、生協は加入したけれど共済に入っていないという人、絶対いますよね。それで、そういう人にはちゃんともれなく電話します。電話した上で想いをちゃんと伝えて。思いを伝えたら入ってくれる方もいるんですね。「実はよく理解していませんでした」って。

共済に入ってくれない方に関しても、大学との約束で無保障者ゼロにしなければいけないということで、ケガした時に問題なく学業を継続できるような保険に入っているかという確認をここでとって、大学には4月に「無保障者は今年0です」という報告をさせていただいております。

あとは学生です。加入した学生さん方に関しては、4本柱を中心に年間を通して活動させていただいております。こちらは去年あたりから話が上がってきて、本当にそうだなと思ったのは、共済活動の輪を拡げていくのってすごく大切なことだと。新学期だけ集中的に共済活動をするのではなく、年間を通した学生の活動、大学全体の活動をどれだけ新入生の保護者や学生さんに伝えていくかということが非常に大切だなというのは、本当に取り組みをやっていて思いました。

まとめに入ります。とても簡単です。生協がまずやる気を出します。大学に思う存分「こんないい制度です」と伝えます。それで大学から後ろ盾をもらえましたら、保護者に伝えます。実は統計をとっているんですけれども、高校生に「保険関係に興味がありますか?」と聞き、「興味ある」と言った人はうちの大学で1%。要は高校生にどれだけ想いを伝えてもなかなか伝わらないですよね。

だからそこに関しては、うちでは制度として保護者に伝えるということをやっています。その後、たくさん入ってくれた学生さん方と一緒に4年間、あるいは6年間を通して共済活動を行っていく。それでいいなと思ったら、生協がやる気になる。それで、大学に伝える、保護者に伝えるというその繰り返しが100%の近道でないかなと思っています。

気付いたことですが、生協がやる気を出したときに、こんなに仲間がいますということ。昨日も高知大生協の専務が言っていましたが、「みんなのどれだけいいまねをできるか」。数字が高いところって絶対何かいい取り組みをいろいろとやっているんですよね。それを真摯に受け止めて、それをまねして来年数字が高くなったら、次に全国の場で自慢をする。

その自慢を聞いて他の会員もいいなと思ったら、またそのまねをする、そういう仲間がいるので、やっていけると思います。それこそが全国の共済のベースを上げていくことだと、私は信じています。他にもパソコンやミールプランに関しても同じような流れでいけるなと思いましたが、本日は話としては割愛させていただきます。

もう新学期活動が始まっていると思います。うちは今のところ96%共済に加入してくれていますが、ここから難しいですよ。下がってくるかなと思いますが、一人一人無保障者ゼロという思いも含めて、やる気を出して頑張っていこうと思います。

皆さん、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。

リード報告②

『わたしとあなたの共済』

島根大学生協

COOPメンバーズ 共済チーム所属

中国・四国ブロック 24年度学生事務局

健康安全分野推進担当 平田 若葉

皆さん、こんにちは。ご紹介にあずかりました島根大学4年、平田若葉と申します。

まず、簡単に私の自己紹介をさせていただきます。出身は香川県で海越え山越えて、島根県にやってきまして大学に入学しました。毎日元気なところが取り柄でして、小中高と皆勤賞を取り続けているのですが、そういう意味では自分自身も健康的な生活を送れているんじゃないかなと思っているところです。

島根大学生協ではCOOPメンバーズの共済チームとして昨年度まではリーダーを務めていまして、本年度からはチームに所属をしながら、中国・四国ブロックの学生事務局で健康安全分野の推進担当を担っています。

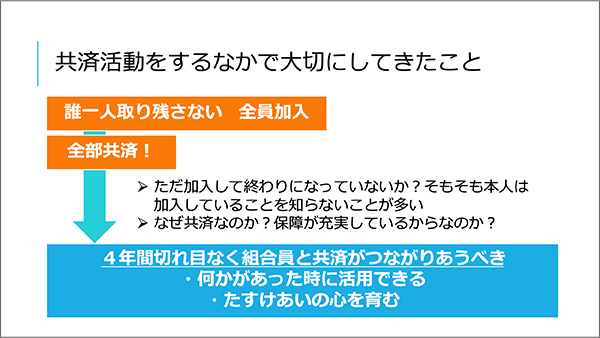

私自身も1年生の時から共済に携わってきまして、共済活動を続けてきているのですが、その中で特に大切にしてきたこと、気付いたことというのが次の2つになります。

まず、1つ目が「誰一人取り残さない 全員加入」を目指していくということです。

共済未加入のために力になることができなかった学生さんの存在を、私は1年生の時に知りました。「大学生協の組合員になるのであれば、共済加入は当たり前である」。それを、共済を進めていく私たちが伝えるということが全員加入につながると考えますし、それができなければ実現はできないと考えています。

また、1年生のあるときから、「全部共済!」と考えるようにもなりました。大学生活というのはある意味人生の一部の期間ですが、人生において健康や安全というのはなくてはならないものですよね。つまり、共済に関係ないことはなく、全ての前提に共済があり、健康や安全は共済につながっていると考えています。

この2つのことを大切にしてきた中、私の中で生まれた疑問は、そもそも学生本人が加入していることを知らない状況が多いのではと感じたことです。私自身は自分自身の加入状況を知っていましたが、友人は知りませんでした。それは結局、ただ加入しただけで終わりになっているんじゃないか、加入推進活動自体、加入をしてもらうことが目的となっているんじゃないかと思いました。

また、なぜ共済なのか。もちろん保障が大学生にとってぴったりの内容であるということは、私自身も自信を持っているのですが、保障内容だけではない、共済の魅力ってそこだけではないのではないかなと思うようになりました。

これらを通して4年間、やはり切れ目なく組合員と共済がつながり合うべきであり、何かがあった時にきちんと学生本人が共済を活用することができ、共済を通してたすけあいの心を育めるのが、大学生協の学生総合共済だと思っています。

この私の想い、そして私と一緒に活動してきたメンバーや職員の皆さんの想いをもとにこれらを体現したのが2024年度の新入生対応だったと考えています。2024年度は特に共済の良さやたすけあいの輪に学生本人が共感してもらい、学生本人が加入を決める。そういうような意識決定になるようにと、受験時から合格、そしてサポートセンターまで中身を詰めてきました。

特に新生活サポートセンターでは、ただ共済の保障内容の話を聞いても、学生本人は興味持たないんですよね。私自身もそうでした。そうではなく、加入した後に、実際に島根大学でどういう事例があるのかということをたすけあいアンケートで知ってもらい、給付申請が自分でも実際にできるように申請体験を行うことで、実際に学生の皆さんの笑顔を見ることができました。

自己紹介でも申し上げましたが、私は島根大学生協のCOOPメンバーズとして活動をしています。このCOOPメンバーズは、年間を通して私たちが目指すビジョンを実現していくために活動をしています。

全ての島大生が島根大学に入学して良かったと思える「シマダイマジック」。島根大学生協はこれを実現するために事業活動を行っています。そして、学生である私たちも、私たちが目指すより良い大学生活を実現させる。そんな活動を私たち学生の力で行い、その共感の輪を私たち自身で広げていく。これがCOOPメンバーズの活動です。

そう考えると、私たちが本当にいいと思うものを私たちの手でつくり拡げていくことがこのCOOPメンバーズであり、共済チームも共済を拡めたいメンバーが集まって共済の推進から活動を行っています。

COOPメンバーズの共済チームのビジョンは次の3つです。

・健康で安心な大学生活を送り、チャレンジできる大学生活を送れるようにする

・たすけあいの輪に参加し、たすけあいの心をもって社会に羽ばたいてもらえるようにする

・自身の健康について人生設計について選択ができるようになってもらうこと

この3つのビジョンを目指していくための活動を続けてきました。

実際にどんな活動を今年度行ってきたのかというと、まずは長期休暇明けの給付申請の呼びかけになります。実際に学生がティッシュを手渡しで配りながら「病気とかケガなかったですか」「入院大丈夫ですか」というふうに声をかけて学生一人一人に申請の呼びかけを行いました。

実際に夏休み明けに行った時は、申請に来てくれた方が4人いましたが、そのうち1人は加入されていなかったので、申請をすることができませんでした。この状態を見て、やはり全員加入しないと助けることができない、その実態を目の当たりにしました。

また、給付ボードも実は新しくしまして、自分が出した掛金が身近な友人や島大生を助けているのだということが実感できるように、毎月の給付実績を書き直すホワイトボード式に更新できるようにしました。

予防活動というところでは、自転車点検は年に2回何年行っていますと、実際に自転車点検会を通して点検を半年に1回習慣的に行えるようになる。そんな学生になるということを目指してこの活動を行っています。実際に前期や後期でそれぞれ特色あることをやっていますが、特に前期修理を促進するためにポイントのキャッシュバックをチャレンジしましたが、あんまり組合員に刺さらなかったので、そこはまた考え直しというところで後期もまた別のことをチャレンジしました。ぜひ見ていただければと思います。

2025年度の新入生対応は既に始まっていますが、加入推進については自分自身で選択をする、その第一歩として共済があるのだというふうに位置付け、たすけあいの方に学生本人が入りたいと思って入ってもらう。

ここを今年も引き続き行っています。特に高校生から大学生に上がる中で、なかなか保険に関するところ、自分事化することが難しい学生さんが多いです。今、この場で話を聞いてくださっている学生の皆さんも保険って難しいなと思ったりしませんか。

私も結構そう思いました。そういう意味でも最初に「今自分が加入している保険知っていますか」と投げかけて、これから大学生になるにあたって、「そこを自分自身で考えられるようになろうよ」と声を掛けています。また、昨年度同様、たすけあいアンケートを読む時間をとったり、申請の体験も行ったりしています。

そして最後に、「共済のたすけあいの輪にぜひ入って仲間になってください」ということを、学生から学生へ伝えるようにしています。

また、今年初めてのチャレンジである「卒業生の集い」を企画しています。自分自身で正しい選択をできるようになること、そして人生設計が生涯の健康につながるのだということをテーマに、こちらを開催することに決めました。

この企画は、島根県内の地域生協の方との懇談会をきっかけに、講師をお招きしてライフプランや給料・保険・福利厚生などについてレクチャーいただくということで実現に至りました。私自身も実際に友人を誘って参加する予定です。

皆さんはたすけあいの想いと共済、健康をどのように考えていますか。私自身は健康な生活を送る上でたすけあいの想いというのは必要不可欠だと考えています。

自分の健康を思いやること、そして自分だけでなく相手の健康を思いやることで、初めて全ての人が理想の健康像を実現できます。相手が健康であってほしいと思うことで、お互いに声を掛け合ったりできるわけですよね。

そして、これを形にしているのが共済だと思います。制度的な面もそうですが、共済活動そのものが、組合員が理想の健康像をみんなで実現するためのものだと考えています。

最後に、共済に関係がない人は絶対にいません。

ここにいる皆さんは当然ながら、皆さんの大学の先生方はじめ全ての組合員はみんな共済につながっています。誰もが元気に生活したいと思いますし、友人や身近な人に健康であってほしいと願う。元気でいることが難しいという人に対しては、「そう思わないで一緒に頑張っていこうよ」「一緒に元気に過ごしていこうよ」と伝えたい。だからこそ、共済活動をしているのだと思います。

ケガをした友人に「申請した?」と声を掛ける。病気の友人に電話をかけて「大丈夫?」「何か買ってきてあげようか?」と声を掛ける。これも組合員同士の共済活動です。共済は社会に羽ばたく前に自分も誰かも思いやれる。そんな温かい人になれるきっかけをつくれるものだと考えています。学生の皆さんは特に共済は難しいなと思うかもしれませんが、きっと皆さんの側にもたすけあいがあります。

そのたすけあいを実感し、温かみのある人材を社会に育てる。そして、自分自身もそうなっていく。そのための共済。そんなふうに考えてもらいたいと思いますし、私自身もそう考えています。一人一人の共済を推進していく目的、共済加入を通して実現させたいビジョン、組合員の姿、これをぜひ皆さんに考えてもらいたいと思います。

まずはこの場にいる私たちから共済を広めてたすけあいの輪を拡げていきましょう! これからも一緒に頑張りましょう!

以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

ディスカッション

進行:全国大学生協連 業務執行理事

中野 駿

(以下、敬称を省略させていただきます)

中野:本間専務、平田さん、ありがとうございました。それではここからディスカッションに入っていきたいと思います。今、お二人のお話を聞いて感じたこととか、こんなことをもうちょっと詳しく聞きたいなとか、自分のところではこう頑張っているのだけれどもどうしたらいいかなとか、そういったことをぜひ聞いていただけたらと思います。

中野:私からも指名をさせていただきますので、よろしくお願いします。では、まず桜美林学園生協の平野さん、お願いします。

平野:桜美林学園生協 学生委員長の平野です。共済について改めて詳しく知ることができ、母親に抱かれているようなあったかさを感じました。

本間専務に伺います。生協のやる気を出させ、大学と懇親する場で想いを伝えて後ろ盾をいただき、保護者に伝えて最後は学生委員のやる気を引き出すというお話だったと思いますが、専務が保護者に電話している間、学生には何を求めているのかなと思いました。専務が電話している相手は保護者だったけれど、お子さんには専務の声を聞かせられない中、学生委員にしてほしいことや、自分の手の届かなかったところをサポートしてほしいところなどありましたか。

本間:ご質問ありがとうございます。先ほどの報告の中で申し上げましたが、高校生が保険に興味がある割合は1%未満でした。本当は入学前からこういう共済制度やたすけあいの想いというのを伝えたいのですが、どうしてもなかなか聞いてくれない。

うちの学生委員は新入生向けに入学準備説明会を行っていますが、共済の時間をしっかりとってくれています。そういう子たちはやはり全国共済セミナーを受けて、4本柱も伝えたい、たすけあいの想いもちゃんと入学前から伝えたいということでしっかりつくり切ります。

それが、毎回新入生にアンケートを取って「どれが一番魅力的でしたか」「どれが興味ありますか」と聞くと、いつもパソコンやiPadが1位で、共済は全然人気がない。「聞いていませんでした」とか「寝ていました」とか「何で今のうちから知らなきゃいけなきゃいけないんですか」とか。

本当に辛くて今年からちょっと切り替えたんですよね。要は入学前から少しでも理解してもらうという取り組みに関しては学生委員の方で頑張って行いますが、ただやはり加入に関しては保護者の方に私からちゃんと伝えきるという姿勢を取りました。

入学後に関してはうちの学生委員も必死で、来年も新入生歓迎会のときから共済マイページの案内をするという話もしていますし、4月にもイベントを準備しています。そういう感じで、入学してから共済活動をどんどん深めていきたいということで切り離して行っていますので、先ほどの加入推進でいうと、入学準備説明会プラス新入生歓迎会以降の通年を通してが、学生委員に頑張ってもらっているところになると思います。

保護者に電話するときに学生が出てきても、なかなか難しいんですよね。というのが実態ではございますが、答えになっているでしょうか。

平野:大丈夫です。ありがとうございます。

中野:今の質問に関連して平田さんにも学生としてどんなことを意識していたか、ぜひお話しいただけたらと思います。

平田:そうですね。私自身の発表の中でも話したのですが、高校生のうちから保障とか共済の話に興味を持ってもらうのは難しいなと実感しています。島根大学生協ではもちろんそういうところはあると思いますが、やはり学生から学生にしっかりと伝え、学生自身の体験を通じて少しでも共済とか制度に対してのハードルを下げること、また保障内容も今後自分で考えなければいけないんだよということをきちんと学生本人に伝えること。そうすれば、保護者様もやはり学生と一緒に手続きをしようとか、我が子に知っておいてもらわなきゃいけないね、というふうに考えていただけるようになると思いますので、そこがはこだて未来大と順序的に少し異なるところかなと思っています。

中野:ありがとうございます。それでは福井大学生協の新田専務、お願いいたします。

新田:福井大学生協で専務理事をしています新田です。お話ありがとうございました。本間専務のおっしゃった、「セミナーに行って帰ってきたら、学生の目の色が変わっていた」というお話についてです。今年私自身も学生についていって初めてセミナーに参加したのですが、やはり学生の目の色も変わったし、私自身もやる気出したというかすごく変わったと実感しています。

お二人にお聞きしたいことは2点あります。一つは今のお話にも質問の回答にもつながることですが、やはり年間の活動がすごく大事だと思っています。年間をしっかりやっているからこそ加入があるのだとか、加入が目的になっていないかというお話もあったと思うのですが、まさにそのとおりだと思います。加入の先にある学生のみんなの健康と安全を目指しての加入とか、そのための4本柱だと思っているので、そこを改めて今から頑張ろうと思っている会員が、専務や学生が、まず何から始めるのが取り掛かりやすいか、アドバイスがあればいただきたいというのが一つです。

もう一つは加入のところで全国共済セミナーで3日間しっかり聞いたら、やはり想いもすごく持って帰ってきて、「絶対加入しなきゃだめだ、100%だ」という気持ちになるのですけれど、それをサポセンや説明会の短い時間で新入生や保護者に「昔はバイク特約というのがあって」などという話から始めるわけにはいかないので、それをどう短い時間で伝えるのか。例えばたすけあいのアンケートを読んでもらうとか、給付申請を模擬でやってもらうみたいなお話もあったと思います。先ほどの本間専務のプレゼンも素晴らしかったのですが、そういう想いを表現する工夫とか、何か気をつけていることとかがあったら教えていただきたいなという、この2点です。よろしくお願いします。

中野:では、今度は平田さんからお答えいただきたいと思います。

平田:まず質問の1つ目である、これから頑張ろうという大学生協が最初に取り組めるのではないかと思うことは、自大学の給付申請を見たり、給付事例学習会をしたりすることです。これは、私自身が給付事例学習会を通して共済活動にすごく引き込まれた経験があるからです。実際に自分の身の回りの人が病気した・ケガしたというのは見えるけれども、自分たちの大学がどうなのかとか、全国で実際に起こったという事例を見ることで、さらに身近に感じるのでないかなと思っています。

また、給付事例学習会は、共済の保障制度の強みだったりたすけあいの輪を実感できたりするすごく大きな学習会だと思っています。まずは自大学のたすけあいアンケートを見てみて、学生同士や職員さんと一緒に「こんなことがあるんだね」ということを話し合います。そこからそこにとどまらずに、じゃあ次どういうことやってみようかと、小さなステップを踏んでいく。そういうところから始めていくのがいいかなと思いました。

2つ目のご質問に関しましては、島根大学生協でも説明会で10~15分ほど保障の説明をオンラインでさせてもらったりしています。その時は端的に、「基本的に共済は小さな掛金で大きな保障、24時間365日、毎日いつでもどこでも保証します」ということを伝えています。

あとは「私たちが加入している」ということを、自信を持って伝えています。「私たちが加入しているから安心です。だからお勧めしています」と、学生の声でしっかりと伝えることにしていますので、保障のお勧めポイントも全て学生が話しています。あとは昨年から始めたことですが、実際に給付申請を受けた学生が話すということをやっています。

中野:ありがとうございます。それでは本間専務、よろしくお願いします。

本間:取り組んだ方がいいものというのは、今の平田さんと全く同じことだったりするのですが、うちの場合は入学してから共済に関してみんなでもっと深めていくという活動を年間通して行っています。新学生委員が入ってきて4月末か5月中までには学生委員全員を集めて、事例交流など共済の学習会を必ず開催するようにして、少なくとも学生委員の子たちはそういうたすけあいの想いに関してちゃんと理解を深める。その上で1年生の中でも全国共済セミナーに行く、という流れをつくっております。

うちの学生委員会には4つの班がありますが、新入生はやはり最初は共済って何か重たそうだなと思っちゃうわけなんですね。その時に最初にハードルを下げるのが簡単なのが、アルコールパッチテスト。大学生が入ってきて、これから二十歳になったらお酒飲むかもしれないよねって。

あと分かりやすいのは、この間流行ってますけどベジチェックなんかです。 ああいうものを行ったら、準備する側より参加する側が思ったよりたくさん来てくれるんですよ。「自分達がやったことで、こんなにたくさんの人が来てくれるんだ」という経験を早い段階でしてもらえれば、共済活動って案外他の店舗活動とかよりすごく簡単で、かつみんなに楽しんでもらえるものだなとわかります。

そういうことは全国の事例でたくさんあります。実は簡単にできるものばかりではありますので、そういうのをコツコツやって新学期に伝えていくという話です。

あと2つ目の質問に関しましては、うちはオンラインで対面を行っていないんですよ。9割が自宅外生で1割が函館市民という構成なのですが、先ほど言いましたように在校生250人ですので25人しか函館の方がいません。ですので、その方々に関しては、直接連絡をいただけたらいつでも学生も連れてお話しますよという形で対応しています。

基本オンライン1本で伝え切るという形にしていますが、気をつけていることは、やはり先ほど言った興味がない学生ですね。去年は共済に関して15分ぐらい使って学生委員がしっかりと話をしたんです。思いを伝えきった。ここ平田さんと異なるのが面白いなと思うのですけれども、今年はそれをぎゅうっと5分以内に縮めて、「もうとりあえずこれだけは覚えておいてください」というお話を学生委員の方から、ただ学生委員の想いとして伝えた。

深くはまた次の日には保護者説明会があるので、そこで制度に関しては細かく説明していくという、二段構えにしています。

中野:ありがとうございました。ディスカッションの時間自体は終了しますが、他にも皆さん聞きたいことがまだまだたくさんあるかなと思いますので、是非今日の参加者アンケートの方に書いていただけたらと思います。

ここまでの報告やディスカッションを聞いて、皆さん自身が大事だと思ったキーワードや今後の行動宣言、これを頑張るぞということを、参加者のしおりの「たすけあいの時間」のページにぜひ大きく書いていただけたらと思います。この時間のまとめの後に、それを皆さんに掲げていただいて、全体写真を撮ろうかなと思っております。

討論のまとめ

~第2号議案は何を提起しているのか?~

全国大学生協連 専務理事

中森 一朗

これは、昨日の議案提案で使用したスライドです。この「2025年度方針の基調+4本柱」を深めるのがこの時間だったのだということで、改めて見ていただければと思います。

今日、この会場にいらっしゃる全員とぜひ確認したいのは、学生総合共済の事業と活動は、「たすけあい・協同の仕組み」なのだということです。

まず、共済と保険の違いということですが、よく新学期の説明会で、「共済は生協がお勧めする保険です」という説明を聞きますが、これは厳密に言うと間違いです。

こくみん共済COOPさんのHPに掲載されていましたが、共済と保険の共通点として「リスクに対する経済的保障(補償)を行うものという意味では全く同じで、リスクに遭遇した人に加入者が負担し合った共済掛金または保険料から、共済金または保険金が支払われるという基本的な仕組みは共通」とあります。では違うのは何かといったら、組合員があらかじめ一定の金額(掛金)を出し合って共同の財産を準備することで、組合員の誰かが困ったときに、他の組合員全体でたすけるという仕組みが共済の仕組みなのだということですので、こういった学習を今後も深めていったらいいのではないかと思っています。

このことを4本柱に当てはめて考えてみようというのが今日のメインの話になります。

まず加入というのは、組合員がたすけあいの輪に加わるということですね。もう一つ給付というのは、組合の誰かが困ったときに、他の組合がたすけあいの手を差し伸べるということです。ここでぜひ押さえていただきたいのは、「未加入」というのはたすけあいの手を差し伸べられないということなんです。

2011年に東日本大震災が起こった当時、私は京都大学生協で専務理事をしていました。正直最初はまさか京大の学生で津波の被災者はいないのではないかと思っていたのですが、実はいたのです。 ちょうど4人グループが仙台に旅行していて連絡が取れないということが旅行センターの店舗から報告があり、大学と連携しながら対応したのですが、1人は仙台空港で見つかりました。ただし、残りの3人の所在が不明なので、半狂乱だったというふうに聞いています。

残りの3人は残念ながらお亡くなりになりました。津波に巻き込まれて亡くなられたということです。その後の手続きで大学が保護者の方をお呼びしたので、生協も出資金をお返しするということで生協に寄っていただきました。ところが、3人のうち2人は共済に加入されておられたのですが、1人が未加入でした。ですので、出資金は3人にお返ししましたが、その際に共済未加入の方には「申し訳ありませんが、あなたのお子さんは学生総合共済にご加入されていなかったので、これからの手続きはできないんです」ということをお話せざるをえなかったという、非常に苦い経験を持っています。

未加入とはそういうことなのですね。私自身そういう経験をしましたし、多くの共済担当の職員さんも、未加入の学生であるがゆえにたすけあいの手を差し伸べられなかったたくさんの経験を持っています。ですので、ぜひそういったことも給付事例学習会で今後深めていただければと思っています。

次は予防についてです。学生委員会のみなさんが一生懸命取り組んでいる予防活動というのは組合員が自分の暮らしを自分でより良くすることです。

この前非常に面白い話を聞きました。大阪電通大生協で健康祭というイベントをやったときに、学生に飲酒ゴーグルを着けてバスケのフリースロー体験をさせたそうです。入るわけありませんよね(笑)。またもう一つ、飲酒ゴーグルを着けてマリオカートのゲームをさせたら、もうボンボンぶつかったそうです。そういう学生委員会の楽しい取り組みを通じてその学生さんは、「ああ、酒に酔っ払うというのはこういうことか」と実際に体験するわけです。だから、彼らの生活が変わる。これが予防活動の真髄であり、みんなの知恵と力でより健康で安全な生活を実現するのが予防なのです。

あとは報告です。報告は「みんな」で健康で安全な暮らしの共通認識をつくることだと思っています。大学に報告に行くときに、「うちの共済の給付件数は年間で57件、150万円でした」みたいな報告だけをする人がいるんですけれども、そうではなくて、「学生さんがこんな事故に遭った、こんな病気に遭ってこんなに苦しんでいたのを共済でたすけあいの手を差し伸べたのだ」ということを報告してもらいたいし、実際にうちの大学にはこんな病気が多いのだということを伝えていただきたい。

私が京大生協にいた頃、京大生には自然気胸という病気がとても多かったのですが、自然気胸が多いということはどういうことなのだろうか。食生活は何を変えたらいいのか。そんなことを大学と一緒に考える。そういうふうに考えることが報告の真髄なのではないかと思っています。

ところで、やたら「みんな」って言いますが、「みんな」って誰のことですか。学生委員だけですか? 生協の人だけですか? そうじゃないですよね。

「みんな」というのは組合員だし、大学だし、大学全体なのだということをぜひ理解していただきたい。

先ほどもリード報告で本間専務が保護者に対して加入推進をすると言いました。本間専務がすごいのはその後、新学期に実際に入学してきた新入学生委員に対して共済の学習会をしていること、そしてその後に、今度はその学生委員が組合員みんなに向けて予防活動の提案をするのです。それらの活動は共済を位置付けながら行われているので、みんなで共済活動をするというのはそういうことじゃないかなと私は思うし、大学については先ほど本間専務から紹介があったとおりなので、「みんな」というのは大学コミュニティ全体のことなのだということをお伝えしたいと思います。

最後に「たすけあい・協同の要」というのは、先ほどご理解いただいたように加入・給付・予防・報告の4本柱全てが「たすけあい、協同」というキーワードで根っこが一緒なのですよね。大学生協自体が起点となって、その4本柱をしっかりと支えていこう。それが「たすけあい・協同の要」ということです。それを「理事会とか組織委員会、生協職員の全ての人が起点となれるようになりませんか」というのが今日の問題提起です。

2号議案で「大学生協経営の強化をする」と書いていました。これは何を言っているのかというと、大学生協に関わる人全て、学生委員会も生協職員もパート職員も全部含めて「たすけあい・協同」の起点となって、困った学生を見たら手を差し伸べられるようなことができるようになったら、それは結構すごい組織なのではないか。これが大学生協経営を強化することなのだということを、ぜひお伝えしたいと思います。

2025年度基本方針を2つだけご紹介します。一つはやはりすべての生協で「過去最高」の加入を目指そうということです。先ほど平田さんが言ったのは「全員加入」なのですよね。やはり基本、理念的には全員加入なのですよ。

だって、「私は不健康で不安全な生活でいいので加入の輪に加わりたくありません」とか「私は被災した時に助けはいらないので、加入する必要はないんです」、そんな人いませんよね。だったら全員加入なんです。ですが、現実問題として全員加入は、なかなか難しい。じゃあどうするかと言ったら、全ての生協はじりじりと過去最高を目指し続ければいいのです。そうしたら、少しずつ全員加入に近づいていくのだと思っています。

もう一つ。組織全体で学ぼうということです。本当に「たすけあい・協同」ということをしっかり理解するためには、学習も必要だと思います。学生委員会で学習することもいいですし、私がお勧めしているのは、夏の職員研修などで食堂のパート職員等と共済学習をしよう、ということです。

「そんなの仕事に全然関係ないですよ」と思うかもしれないけれど、そのことを学習したら、彼ら彼女らも本当にそのことに対して想いを馳せる職員になるし、お店で学生に声かけすることもできるかもしれません。

組織全体で学ぶことは必要です。そのためには全ての会員生協が「全国大学生協共済セミナー」に参加しましょうと言っています。去年の参加は101会員ですから半分なんです。半分ですからあともう半分の生協も含めて、全ての会員生協が共済セミナーに参加してもらったら、共済セミナーは新田さんも言っていましたが、本当にすごく学べます。何を隠そう私も2年前に初めて共済セミナーに参加した身なので、ここは自信持って言います。

最後、これがまとめのスライドなのですが、ここまでのスライドを作って、本間さんと平田さんに「何か言いたいことがあれば指摘してくれ」と頼んだのですよ。本間さんは「生協のやる気を入れてください」と言いました。平田さんも「やる気の原動力は『たすけあい・協同』なんですよと入れてください」と言いました。私もその通りだなと思ったので、本間さんのスライドから1枚拝借しました。

やはりこれからの学生総合共済の事業と活動の発展は会員生協、ここに来ている皆さんのやる気にかかっています。学生委員会で学習会しようと思うのも学生の皆さんのやる気次第、「新学期の加入を増やすぞ」と思うのも専務さんのやる気次第、理事会で学生総合共済にこだわっていこうと思うのは会場の皆さんのやる気次第だと思っています。ぜひみんなで頑張っていきたいと思います。

以上で私からのまとめを終わります。

おわりに

全国大学生協連 業務執行理事

コープ共済連 理事 中野 駿

中野:最後に、本日リード報告でご登壇いただいたお二人から一言ずつお言葉をいただきます。

島根大学生協 COOPメンバーズ 共済チーム所属

中国・四国ブロック 24年度学生事務局

健康安全分野推進担当 平田 若葉

今日はこのような場で発表させていただきまして本当にありがとうございました。私は4年間共済活動をしてきて、共済が本当に大好きですし、本当にその想いを皆さんに伝えられたらいいなと思って発表させていただきました。

学生の皆さんも教職員の皆さんも大学生協に関わる全ての人が共済を通して温かい気持ちを感じてほしいと思いますし、「たすけあい」こそが本当に自分も相手もより良い大学生活、人生を送れる前提にあると思いますので、ぜひ皆さん手を取り合ってたすけあいながらこれからの事業活動を頑張っていければと思います。今日はありがとうございました。

公立はこだて未来大学生協 専務理事

本間 寛

皆さま、今日はありがとうございました。繰り返します。全国の事例をまねし合っていい数字を出して自慢をして、それを繰り返してみんなでベースを上げていきましょう。やる気出していきましょう! 以上です。

中野:お二方、中森専務、ありがとうございました。会場の皆さんには、これから頑張ることなどが明確になったかなと思います。もしかしたらまだ1年生で「共済って何?」と言う人もいらっしゃったかもしれません。ぜひ学習会から始めていただいて、全国で共済活動をこれから一緒に頑張っていけたらなと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

それでは以上でたすけあいの時間を終わりにしたいと思います。皆さま、ありがとうございました。

Better Worldの時間

はじめに

第68回全国大学生協連 通常総会実行委員長

全国大学生協連 執行役員/全国学生委員会 学生常勤

髙須 啓太

この時間の進行は、第68回全国大学生協連 通常総会実行委員長の髙須が務めます。岐阜大学の出身で、現在は学生常勤として活動しております。よろしくお願いいたします。

この時間の流れについて説明します。まず、私からこの時間の位置づけ等お話しさせていただきます。次に、日本協同組合連携機構JCAの青木さんより基調報告をいただきます。その後、総会参加者の「みんなで考えたい問いかけ」を考えるワークを実施し、最後にまとめと今後の提案についてお話をします。

最初に、このBetter Worldの時間の概要と国際協同組合年について少しお話をします。この時間の位置付けは国際協同組合年を来年に控え、協同組合の価値を再確認し、組合員とともに「大学生協がBetter Worldをつくる」ことを話し合う楽しさを理解する場としております。「大学生が協同組合に関わることで、こんなBetter Worldにつながるんだ」ということを実感して、この後、皆さんに広げていただきたいと思っております。

まず国際協同組合年についてですが、国連総会の決議において2025年を2012年に引き続き、「国際協同組合年 International Year of Cooperatives(IYC)」とすることを宣言しました。すべての国連加盟国、国連、その他すべての関係者に対して、協同組合の振興、SDGsの実現、社会・経済の発展における協同組合の貢献への認知度向上を求めています。

このIYC2025のテーマは、「協同組合がよりよい世界を築きます(Cooperatives Build a Better World)」です。このテーマは協同組合モデルがさまざまな世界的課題に取り組むための重要な解決策であることを示し、2030年までの持続可能な開発目標SDGsの実施を進める上で、協同組合が果たす役割の大きさを強調しています。

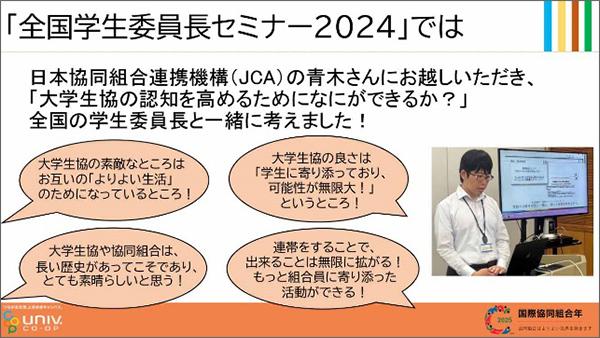

2024年度にオンラインで実施した「全国学生委員長セミナー2024」では、IYC2025に先駆けてJCA(日本協同組合連携機構)の青木さんにお越しいただき、「大学生協の認知を高めるために何ができるか?」というテーマで、全国の学生委員長と一緒に考えました。「連帯をすることでできることが無限に広がるんだ」「大学生協や協同組合は長い歴史があってこそだということを実感した」というような意見が、参加者からも出されておりました。

また、ICA(国際協同組合同盟)とICA-AP(国際協同組合同盟アジア太平洋地域)の両事務局長にも出演いただきメッセージをいただきました。詳細は、後ほど二次元コードを見ていただけたらと思います。今お話ししたように、協同組合・大学生協の「価値」が認められ、世界から注目をされています。

そんな中でまず大学生協で働き活動する私たち自身が自分たちの活動の魅力や社会的な意義に気づいてみませんか? 2025年国際協同組合年では、大学生協から「よりよい世界(Better World)をつくっていくことができるんだ!」ということを組合員と一緒に考え、発信する1年にしていきませんか?

このような問いかけで、私からの「はじめに」の時間を終わらせていただき、ここからは基調報告として大学生協が国際協同組合年にどんな期待をしているのか、若者がつくるBetter Worldについて一緒に協同組合・大学生協を盛り上げる仲間である、JCAの青木さんより基調報告をお願いします。それでは青木さんお願いします。

基調報告

『大学生協の国際協同組合年』

一般社団法人日本協同組合連携機構(JCA)

協同組合連携2部 連携推進マネージャー

青木 覚さん

まず、先ほど髙須さんにもご紹介いただきましたが、全国学生委員長セミナーに参加された皆さま、本当にありがとうございました。また、こうして再び皆さまとお会いできることを本当にうれしく思っております。

改めまして、日本協同組合連携機構JCAから参りました青木と申します。この間、髙須さんをはじめとする実行委員の皆さまと企画作りから一緒に準備を進めてまいりました。事務局の皆さま、本当に夜遅くまで良い企画になるように奮闘されておりました。改めて私からも事務局の皆さまに心からお礼を申し上げたいと思っています。

準備を進める中で、大学生協の皆さまが正面からこの国際協同組合年というものを迎えようとしている姿に私自身、本当に元気と勇気をいただいていました。私の感覚で大変恐縮なのですが、いろいろな協同組合が日本にはありますけれども、この国際協同組合年を一番大切にしよう、生かしていこうと行動されているのは、大学生協の皆さまだと思っています。

来年の国際協同組合年のテーマは「Better World」というところで、髙須さんからご案内がありましたけれども、恐らく今日ご参加いただいている皆さまの中には、もう既にBetter Worldをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんし、今明確なものがないという方におかれましても仲間と話し合うことで少しずつBetter Worldがつくられてくるのではないかなと思っています。ですので私は、本日は皆さまのお考えやお気持ちを邪魔しない範囲で、Better Worldを考えるための水先案内のようなことができたらなと思っています。

まず、初めに私が所属するJCAについて少しご紹介をさせていただきますと、JCAは大学生協をはじめとする生協・農協・漁協など、日本のあらゆる協同組合をつなげて連携することで、地域のよりよいくらしと仕事づくりに貢献することをミッションとしています。こうしたことを通じて協同を広げて日本を変える。そんなBetter Worldを実現することを目指している団体です。

私たちが日本を変えるという可能性を信じている協同組合ですが、皆さま全国にどれぐらいあるかご存じでしょうか。最新の調査では、全国に4万1,054の協同組合があるということがわかってきました。ちなみに世界では260万もの協同組合があると言われています。一部ではありますけれども日本の協同組合のロゴをご紹介させていただきます。協同組合は多くの種類があって、実にさまざまな事業を営んでいるというイメージを、皆さまであったらもっていただけるのではないかと思います。

来年の国際協同組合年は、このようにいろいろな協同組合と力を合わせて取り組む1年になっています。もちろん、ここにいる大学生協の皆さまもこの一員ということです。

先ほど髙須さんから来年の国際協同組合年について非常にわかりやすいプレゼンテーションをいただきました。私からも少しだけご説明をさせていただこうと思います。

まず、どうして今、国際協同組合年なのか、なぜ世界は協同組合に期待をしているのかというところです。歴史的に見て、世界が協同組合に期待を寄せてくれるときというのは、やはり社会の課題が深刻な時代であるというふうに私は考えています。

例えば、世界で初めて生協が生まれたのも産業革命のときでしたし、日本の協同組合に関する法律ができたのも戦前の厳しい時代でした。では、今ってどうでしょうか。皆さまにとって生活しやすくて暮らしやすい時代になっていますか。皆さまが実現したいBetter Worldになっているでしょうか。

これを測る物差しとして、国際社会ではSDGsというものをつくりました。けれども、これもよくご存じのとおりかと思いますが、2030年の達成は今、極めて厳しい状況ということであります。そこで世界がもう一度私たち協同組合に期待を寄せて、来年2025年を国際協同組合年に定めて、世界が協同組合と一緒に前進するきっかけをつくりました。

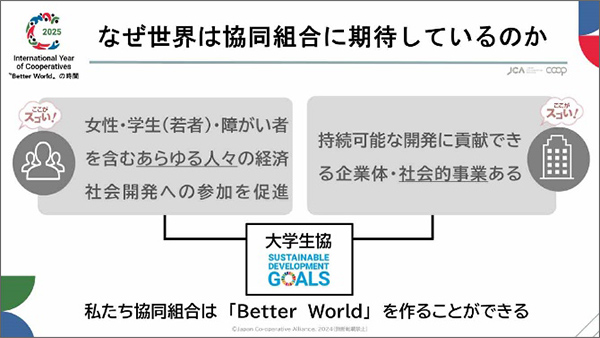

協同組合の何がすごいのか。国連は具体的に2つ示しています。1つ目は、女性・学生(若者)・障がい者などあらゆる人々の社会参加を促進しているところです。女性に優しい組織はたくさんあると思います。障がい者の方を支援している団体もたくさんあると思います。でも協同組合は、先ほどたすけあいの時間でもありましたが、女性も若者も障がい者もみんな、あらゆる人たちを受け入れて社会への参加を促しています。私たちは当たり前だと思っているかもませんが、この「みんなを考える組織」というのはとても貴重だと思います。

2つ目は、協同組合は持続可能な開発に貢献できる組織体であって、社会的な事業を行っているということです。大学生協も事業だけではなくて、全国各地で本当にさまざまな社会的な取り組みをされていると、先ほどの分科会でも教えていただきました。

こうした2つのすごい点を持つ協同組合は、国際社会が今目指そうとしているSDGsに貢献できる、そしてBetter Worldをつくることができる組織として、今一層期待をされているのです。

次に、皆さまのより近い立場として、学生(若者)の視点で協同組合、大学生協を少し改めて考えてみたいと思います。

・組合員になることによって、生きるために必要な能力を構築している

・組合員になることによって、社会における発言力を高めることができる

・金融や保障、相互扶助へのアクセスを容易にしている

・学生(若者)や女性の能力を開発し、労働市場での雇用を確保している

この4点は、世界ユース白書に記載された、学生(若者)の皆さまからの協同組合の評価です。日本においては、私は全国の大学生協の皆さまが何らかの事業や活動を通してこれら4点のほぼ全てを担っていると思いますが、皆さまはどのようにお感じになられるでしょうか。

例えば、大学生協は組合員になることで、よりよく生きるための力をつけることができていると思います。例えば、大学生協の仲間と今日のように連帯することによって、世界への発信力・発言力を高めていると思います。たすけあいの時間にもありました。大学生協の欠かせない事業の一つに学生総合共済があります。大学生協はまさに保障や相互扶助などたすけあいへのアクセスを提供しています。

そして、大学生協と就職活動、キャリア支援も幅広いつながりを持っていると思います。日本では、若者にとってこれら必要なほぼ全てのこと、多くのことを大学生協の皆さまが強く役割を発揮しながら実践もされています。だからこそ、世界の学生(若者)はBetter Worldをつくる組織として、大学生協・協同組合に今注目をしているというところです。

今月に入って、日本のお酒がユネスコの無形文化遺産に登録されるというニュースが飛び込んできました。今年もあるかわかりませんが、私も東大生協さんの日本酒のお祭り、あるいは大学オリジナルの日本酒を販売されている大学生協さんもあると思いますが、立ち寄らせていただいたらよく購入させていただいているのですが、協同組合がユネスコの無形文化遺産に登録されているということは案外知られていないかもしれません。

2012年に初めて制定された国際協同組合年、協同組合への期待が盛り込まれた2015年のSDGs、そして2016年のユネスコ登録、そして2025年の国際協同組合年。これらはすべて大学生協・協同組合が果たしてきた事業と活動が高く評価をされた結果ということになっています。

2012年の国際協同組合年と2025年の国際協同組合年を少しだけ比較させていただきたく思います。25年のテーマは「社会」から「世界」へと拡げて、目的は協同組合の課題だけに取り組むのではなくて、地域の課題にも取り組むこと、そしてさまざまな協同組合や組織と連携(つながり)を持つことが新しく明記されました。昨日の事例報告でもNHKと連携した事例がありましたが、大学生協も地域コミュニティーの一員として、一層広い世界に旅立つことが今期待されています。

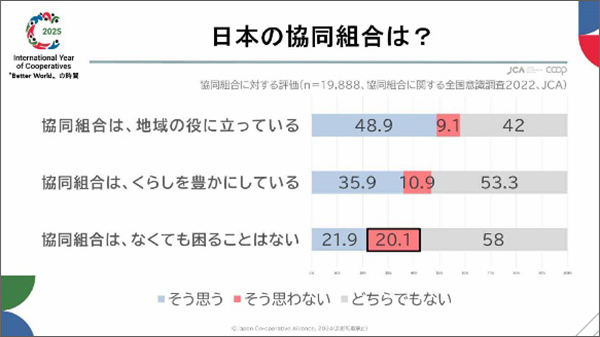

そんな私たち、日本ではどのように受けとめられているのでしょうか。私たちJCAが全国2万人の方にお伺いをさせていただきました。こうしたところ、うれしいことに協同組合は地域の役に立っていると半数近い方にお答えいただいています。「人々の暮らしを豊かにしているか」という問いに対しては、肯定的な意見も多く見られました。大学生協や協同組合が地域の役に立って、私たちの生活を豊かにしているということが分かると思います。

一方、「協同組合はなくても困ることはないですか」との問いに対しては、必ずしも協同組合でなくてもよい、大学生協でなくてもよいと考える方が一定数いらっしゃるということも分かってきました。どちらとも言えないという方も大勢いるというところも注目すべきかもしれません。

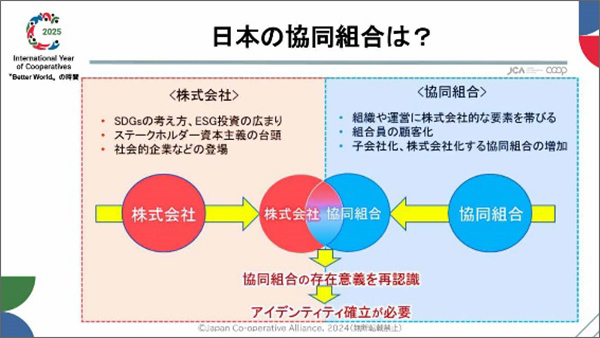

「別の組織やサービスがあるから協同組合でなくてもよい」。これは、私たちが別の何かによって代替される可能性も示しているのではないかなというふうに思っています。こうした背景にはよく、これもご存じのことと思いますが、私たち協同組合と他の組織との違いが分かりにくくなっている。そんな側面があると思われています。

協同組合がSDGsに貢献をしているから、来年は国際協同組合年になりました。けれども、SDGsは協同組合だけのものではありません。国際協同組合年の今、協同組合の存在意義自体もまた強く問われているという現状になります。

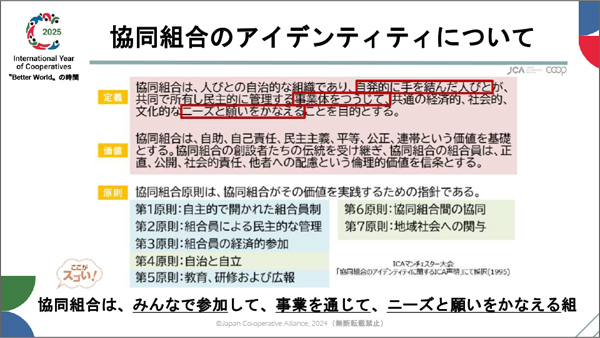

この中で協同組合とは何なんだろうかと考えるヒントになりそうなのが協同組合のアイデンティティと呼ばれるものです。これは、協同組合のアイデンティティは私たちの理念や仕組みをまとめているものです。大学生協の皆さまもこれは本当によくご理解をされていると思いますので、本日は定義の部分のみに注目をさせていただこうと思います。

定義には、「協同組合は、自発的に手を結んだ人びとが、事業体をつうじてニーズや願いをかなえる」という部分があります。人々のニーズや願いをかなえる組織というのはたくさんあると思います。例えば、政府や自治体は私たちが払う税金でニーズや願いをかなえています。例えば、NPOは寄付を主な財源として、ニーズや願いをかなえる組織です。

これに対して大学生協・協同組合は、事業を通してニーズや願いをかなえるということにしています。自らは健全な経営を保ちながらニーズや願い、つまりBetter Worldを実現するのが協同組合だということです。事業と活動の両立、これは本当に難しいことだと思っています。でも、協同組合はこれを実践している。この点が世界から高く評価をいただいているところです。

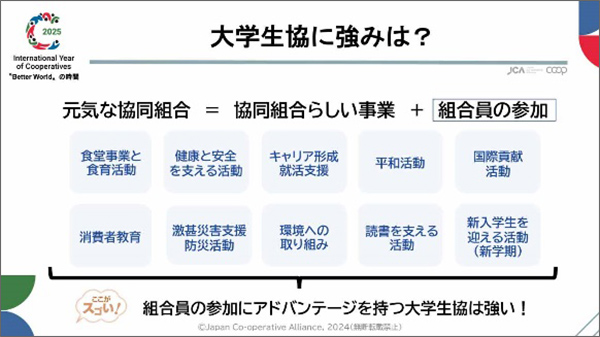

このように本来は難しい協同組合の運営を支えているのは何なのか。その答えは、私は学生委員の皆さまの参加だと思っています。実行委員の皆さまから、大学生協の事業と活動を教えていただきました。あらゆる事業を理事や委員として、学生そして大学の教職員の皆さまが参加することで支えています。

JCAではいろいろな協同組合の事業や活動に参加したり見聞きしたりする機会がありますが、元気な生協・協同組合は必ず組合員の皆さまの参加があります。そしてこれも私の感想で恐縮なのですが、大学生協さんほど参加度が高い協同組合はあまりないと思っております。

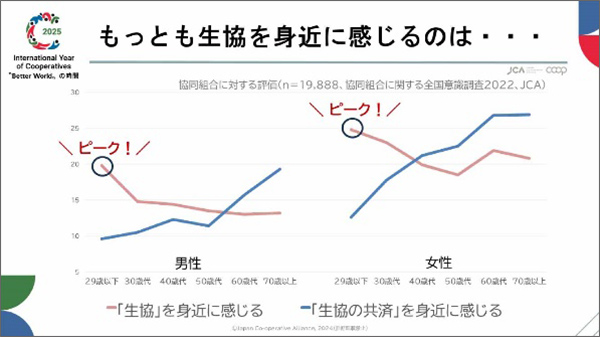

昨日は大学生協を身近に感じる人が少しずつ減っているというご報告もありました。では、一生涯で最も生協を身近に感じるのは、皆さま何歳ぐらいだと思いますか。私たちの調査では、まさに今日多く参加されている世代、大学生、若者の皆さまが生協を一番身近に感じているということが分かってきました。

もしかしたらこれには大学生協の皆さまが影響をしているのかもしれません。学生の皆さまにとって、今この瞬間が一番、一生涯のうちで生協を身近に感じるひとときかもしれないということで、生協に愛着を持っていただいている皆さま、日本の生協・協同組合をリードされている皆さまと今日Better Worldを一緒に考えることができるのはとても貴重でうれしい機会だなと思っています。

最後に冒頭で日本の協同組合は約4万1,054あるということをお伝えしました。これは日本にある法人数のたった1%なのですね。でも世界は、そして日本の中でもこの1%の私たちに今大きな期待が寄せられています。特に生協では、大学生協の皆さまの参加と共感が絶対に必要です。

今世界では、より良い生き方、分かち合い、豊かさ、結びつき、協力のしかたを模索しています。これは皆さまが大学生協の事業や活動を通じて日々活動していることにどこかで結び付いているのではないかと思っています。協同組合の私たちがこれからのBetter Worldを考えて実践する2025年になったらなと思っています。

昨日のご報告でもありましたが、大学生協は人と人とをつくる組織、まずは対話からだと私も思っています。楽しく豊かな1年に一緒にしていきましょう。ご清聴ありがとうございました。

みんなで考えたい問いかけ(ワーク)

第68回全国大学生協連 通常総会実行委員長

全国大学生協連 執行役員/全国学生委員会 学生常勤

髙須 啓太

青木さん、ありがとうございました。それではこのあと、髙須よりみんなで考えたい問いかけについてお話をさせていただきます。

ここからはワークをしていただきます。隣の席の人とペアになって語り合ってみましょう。

手順①

自分の大学生協でBetter Worldをつくっていると感じる事業や活動を一つ取り上げて、どんなところが組合員の生活だけでなく、大学や地域、社会をよりよくしている(=Better Worldをつくっている)のか語り合いましょう!(10分)

手順②

皆さんが考えた大学生協がつくるBetter Worldを『参加者のしおり』に記入しましょう!(3分)

先ほどの青木さんのお話の中にもありましたが、それぞれの大学生協でいろいろな事業や活動をしていると思います。その中でも組合員の生活をよくすることが社会をよくすることにもつながっているのだと感じた事例をもとに交流をしてみましょう。

そして、大学生協の事業や活動を通じて、皆さん自身がつくりたいBetter Worldや、大学生協としてもっとつくっていきたいと思うBetter Worldを、『参加者のしおり』の裏表紙に記入してください。最後に皆さんが書いたBetter Worldを掲げて写真を撮りたいと思うので、お心持ちをお願いします。それでは、ワークをやってみましょう。どうぞ!

皆さん、Better Worldを書くことはできましたか。掲げる準備は大丈夫そうですか。それでは、今から写真を撮っていただきたいと思います。皆さん、自分の顔の下にBetter Worldを見せてください。

皆さん、ありがとうございました。皆さんの書いたBetter Worldをぜひ帰った後に自生協の学生委員や職員や他の皆さんとも共有してもらえたらと思います。

おわりに

第68回全国大学生協連 通常総会実行委員長

全国大学生協連 執行役員/全国学生委員会 学生常勤

髙須 啓太

ここからはまとめと今後の行動について提案させていただきます。Better Worldについて皆さん考えていただけたと思うのですが、その上でどんなことをしていこうかなとか、拡げ方についてもここからは皆さんと一緒に考え、行動していきたいと思います。

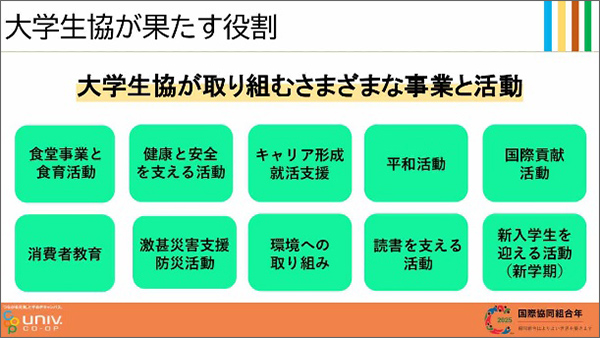

Better Worldについて大学生協がどのように貢献できるのか。大学生協が果たせる役割と行動というものを考えてみました。先ほどのワークの中でも、皆さんPPTにあるようなさまざまな大学生協の事業や取り組みを思い浮かべながらBetter Worldを考えたのではないでしょうか。

ここにある事業や活動から見ても分かるとおり、組合員のよりよい生活と平和を目指す私たち大学生協は、さまざまな社会的課題にも取り組んでいるということが分かるかと思います。これだけ多様な活動に取り組んでいる学生を中心とした組織というものは、他にはないのではないかと思います。

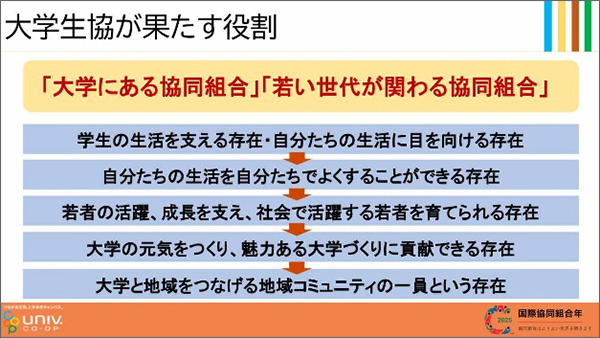

このようにさまざまな事業と活動をしている大学生協が、どのようにBetter Worldに貢献しているのか、コミットしているのか、大学にある協同組合、若い世代が関わる協同組合という視点で考えてみました。

大学生協は学生の生活を支える存在であり、自分たち組合員の生活に目を向ける存在であります。目を向ける中で、自分たちの生活を自分たちでよくできるのだということに気付き、大学生協のフィールドで行動することは若者の活躍・成長を支え、社会で活躍する若者を育てることになると思います。

そして、学内の学生が元気であることは、大学の元気・魅力ある大学づくりにつながります。

そしてそれは、大学と地域をつなげる地域コミュニティーの一員であることにもなると思います。

このように、組合員のよりよい大学生活と平和の実現を目指す大学生協は、決して組合員に向けた内向けの活動だけをしているのではなくて、それが実は社会全体を良くしていく外向きの側面もあることにぜひ気付いて自信をもってほしいなと思います。

先ほどのワークで皆さんが紙に書いてくれたように、大学生協にはさまざまな価値があり、Better Worldをつくることのできる存在だと、ここにいる皆さんは実感できたと思います。この国際協同組合年に、若い世代への協同組合への参加に注目が集まっています。若い世代が協同組合を学び、実践し、協同組合人を育み、社会に拡げていくということは、大学生協が果たすことのできる重要な役割ではないでしょうか。

大学生協というフィールドで組合員をしっかりと巻き込んで一緒にBetter Worldをつくる仲間を増やすこと、つまり協同組合の運動に関わる仲間を増やすことは社会的な意義があり、大学生協だからこそできることだと思います。

2025年の国際協同組合年を全国の大学生協のみんなでBetter Worldを考える1年間にしてみませんか。私たちがBetter Worldをつくっていると自信をもって働き、活動し、組合員や社会全体にアピールしませんか。

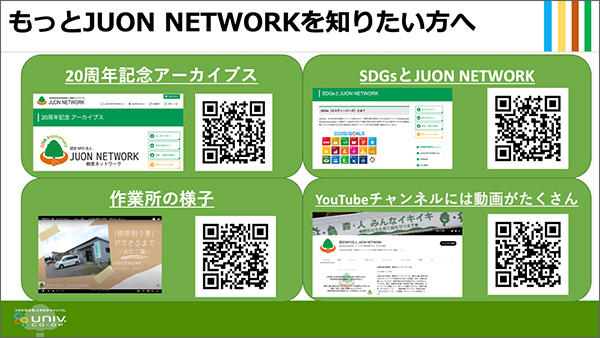

全国大学生協連では、「2025国際協同組合年」(IYC2025)の特設サイトも公開しています。現在、全国学生委員会メンバーが協同組合の研究や実践をされている方にインタビューをする「あなたの考える“Better World”」企画を掲載・更新しています。協同組合の研究者が社会における大学生協をどのように見ているのか、また大学生協から見た他の協同組合について知ることで、協同組合・大学生協の魅力を深掘っています。「全国大学生協連 IYC2025」でぜひ検索してみてください。

そして、国際協同組合年で協同組合に世界が注目していることを組合員や大学に知らせ、組合員や学長・総長と一緒に協同組合・大学生協の価値を考えてください。「組合員と一緒に大学生協の価値を考えましょう!」と言うと、難しく感じてしまう方もいるかもしれませんが、大学生のつくるBetter Worldや大学生協のつくるBetter Worldを一緒に考えることで、大学生協の価値に気付くことができるのではないでしょうか。

ぜひ、それぞれの大学生協の組合員が集まる企画などで、組合員と一緒に思い思いの「こんな世界になったらいいなあ」、「私の実現したい世界はこんなものだ」ということをアウトプットするBetter Worldを考えてみてもらってください。また、学長とのつながりや関わりの中で一緒に大学がつくるBetter Worldはどんなものなのか、学長が考えるBetter Worldは何なのかということを、ぜひ考えてみてほしいです。

2025年はこのように全国の大学生協で、大学生協に関わる仲間と一緒にBetter Worldを考える機会を多くとってみてください。

先日行われた各地のブロック大会やブロックフェスティバルでも、この写真のようにA3用紙や模造紙にBetter Worldを書いた人もいるかもしれません。実際に「Better Worldを書いてみてください」と言うと、すごく楽しそうに「こんな世界になったらいいな」というのを友達と話しながら書いている姿が見られました。このように友達と話したり自分で考えたりしたBetter Worldを写真に撮っていただいて、SNSで発信等をして、大学や大学生の考えるBetter Worldとして社会にアピールしてみると良いのではないかと考えております。

また、学生委員会の部会や職員の会議にて、本日実施したワークのように大学にある協同組合、若い世代が関わる協同組合である私たち大学生協にはどんな価値があるのか、学生や教職員同士で、また学生や教職員合同の会議でもいいかもしれませんが、そのような場で、ぜひ話し合ってみましょう。

そして、組合員の生活を見つめて活動することが、大学や地域、社会をより良くしている、Better Worldをつくっていると気付く仲間をどんどんと増やしていきましょう。各大学生協の理事会でもIYC2025に合わせて改めて協同組合の学習会を実施し、協同組合の価値や理念に立ち返った上で協同組合の魅力を語り合いましょう。

2月10~12日の組合員活動研修セミナー(組研)に参加し、組合員活動の拡げ方を学び、各大学生協で協同組合の活動の参加を拡げていきましょう。先ほどの青木さんの話にもあったとおり、組合員の参加というのはとても重要なキーワードになってくると思います。組合員活動研修セミナーとも関連しながら、国際協同組合年でどんなことができるか考えて行動していきましょう。

組研の申し込みの締め切りは1月10日金曜日となっています。既に申し込みは開始していますので、発信している開催案内をご確認ください。全国各地の仲間とBetter Worldを考え、そして協同組合について学び、組合員活動を全国各地で実施し、みんなでつくるBetter Worldにしていきましょう。

Better Worldの時間は以上です。ありがとうございました。

みんなでつくる「Better World」

- 学生委員会の部会、職員の会議にて

- 各大学生協の理事会にて

- 組合員活動研修セミナー(組研)にて

Etc.

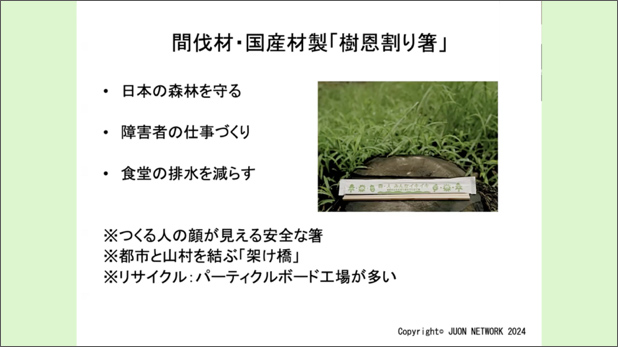

樹恩割り箸について

全国大学生協連学生委員会

瀬川 大輔

皆さん、こんにちは。お昼休憩中に失礼いたします。ちょっとお耳を拝借いたします。この時間で本日ご使用いただいております樹恩割り箸についてのご紹介を少しさせていただけたらと思います。リラックスして食べながらで構いませんので、ぜひお聞きください。

私は全国大学生協連学生委員会で2024年度環境分野を担当しておりました瀬川大輔と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

初めに樹恩割り箸の紹介をさせていただきます。ぜひお手元にある樹恩割り箸の袋の裏を見ながらお聞きください。樹恩割り箸は日本の森林で木を切る際に出る間伐材、あとは国産材の端材と呼ばれるものを原材料として作られています。本日は大きく分けて3つの観点からお話をさせていただきます。

- 日本の森林を守る

- 障がい者の仕事づくり

- 食堂の排水を減らす

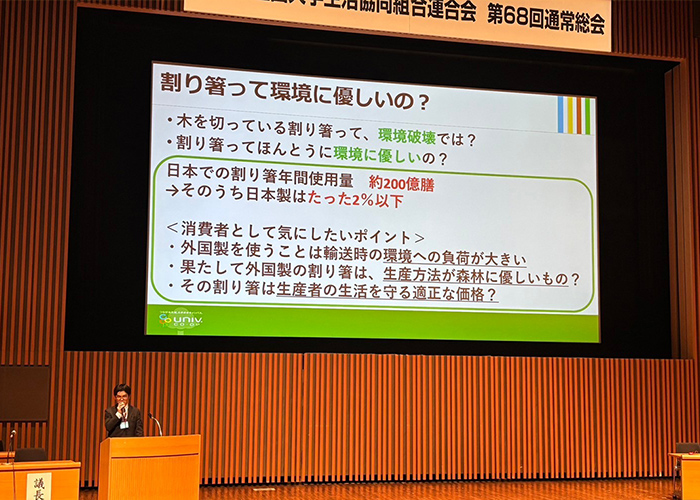

先ほど、樹恩割り箸は日本の森林の木を切り、その端材を使用しているという話をしましたが、「木を切っている割り箸って、環境破壊につながるんじゃないの?」「割り箸って本当に環境に優しいの?」と思われる方もいるかもしれません。

現在、日本で使われている割り箸の量は、約200億膳と言われています。そのうち日本製の割り箸は、たった2%しかありません。つまり残りの98%、普段皆さんが主に使われている割り箸は外国製で、輸送時のコストなど環境への負荷が大きいものとなっております。また、外国製の割り箸は、生産方法や製造方法が本当に森林に優しいものになっているのか、あまり分からないかと思います。またその割り箸は、本当に生産者の生活を守る価格で製造や販売をされているのか、消費者である私たちはその点も含めながら普段使っている割り箸を選ばなければならないかと考えています。

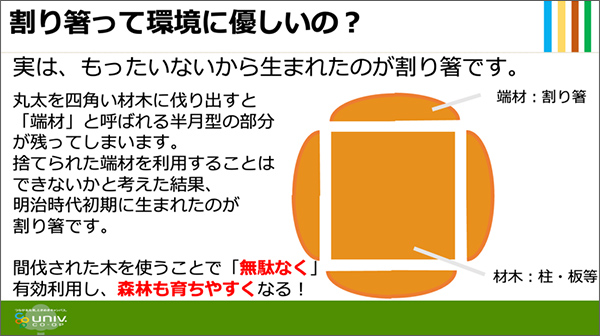

先ほど「割り箸って本当に環境に優しいの?」という問題提起をさせていただきましたが、結論から言うと森林を守るには木の伐採・木の間伐というものが必要になってきます。

日本の国土の約70%は森林であると言われています。しかし、農村部の過疎・高齢化、外国からの安価な木材の輸入によって、日本の林業は徐々に衰退をしてきております。多くの木が間伐などの手入れがされていなくて、放置されているという状態になります。

日本の森林を守るためには、定期的に間伐などの手入れをしながら、日本の木が適正に使われていく必要があります。

割り箸も元々は「もったいない」という発想から生まれたものです。木を伐採する際に、丸太を四角い材木に切り出すと、その周りに端材といわれる半月型の部分が残ってしまいます。この捨てられる端材を使用できないかというところで生まれたのが、明治初期から私たちが使っている割り箸になります。間伐された木を使うことで無駄なく有効利用し、森林も育ちやすくなる、そんな環境になっております。

間伐材を使うことで日本の森林を持続可能にするために、森林を循環させるということがとても大事になります。森林を切りすぎてもだめですし、切らな過ぎてもよろしくない。適切に使うこと。切ったところに新しい木を植えて森林を循環させることが重要になってきます。この樹恩割り箸を使うことも森林を循環させることにつながる手段の一つになります。

続いて、障がい者の仕事づくりという観点です。樹恩割り箸は現在、全国の大学生協を含め、多くの食堂や飲食店、あとは大学の学園祭などでも使用されています。その多くの樹恩割り箸は、徳島県・埼玉県・福島県・東京都にある製造所で作られ販売されています。

本日皆さまに使っていただいている樹恩割り箸は、徳島県三好市にある社会福祉法人池田博愛会セルプ箸蔵(はしくら)という場所で作られたものになっています。普段は西日本の大学生協中心に使用されているものになります。実際に使われた方、ちょっと木のぬくもりなど感じられるかなと思いますが、こちらも樹恩割り箸の良さの一つになっております。

先ほど、樹恩割り箸は障がい者の仕事づくりにもなっているという話をしましたが、健常者と障がい者の対等なパートナーシップ、あとは社会福祉との連携により広めていくということを大事にしながら樹恩割り箸の製造がされています。

実際に海外製の割り箸は1膳1円前後、一方樹恩割り箸は1膳4.5円(完封箸)です。つまり5膳で約20円がかかっているということになりますね。価格の差は結構歴然としているものにはなるのですが、先ほど消費者視点でも触れましたけれども、生産者の方々の生活を考えてみると、この価格差というのは必然的なものになっております。

私たちが樹恩割り箸を利用することは、生産者の方々の生活にも影響します。樹恩割り箸を使うという消費行動を選択することで、全ての人々に働きがい、そして働く機会をつくることができます。今回、皆さまにお渡しした樹恩割り箸もセルプ箸蔵の方々の想いが込められて作られているものになっておりますので、お手元の1膳1膳にぜひその先の生産者の想いを思い浮かべながら使っていただけたらと思います。

本日の割り箸の裏にも書かれているとおり、樹恩割り箸の生い立ちは、1995年に発生した阪神・淡路大震災でアパートや下宿を失った大学生に対して、徳島県三好郡(現三好市)から間伐材製の仮設学生寮が提供されたことが始まりになっております。

当時大学生協は、実際にボランティアを募りながら被災地の復興活動を進めてきました。引き続き学生が活動できる場づくりと、都市と過疎地域とのつながりをつくり、「まち」と「むら」をつなぐ架け橋になりたいという想いから、大学生協の呼びかけのもと1998年にお手元の樹恩割り箸を主に促進しているJUON NETWORKが設立されたのです。こちらは昨日の分科会でも発表があったので、聞かれた方もいらっしゃるかと思います。

多くの割り箸は使い捨てとして使用されます。しかし樹恩割り箸の場合は、使用後は捨てるのではなくて、回収されます。ですので日常生活での食器洗いの手間が省けるほか、食堂の排水を減らす、災害時などにも利用できる、そんなメリットがあります。

皆さん、本日使ったものは捨てずに回収してください。こちらの回収された樹恩割り箸については、実際に森林資源にリサイクルされて家具などで使われるパーティクルボードにリサイクルされたり、使用済みの割り箸を焼き、炭にして消臭剤として活用されたりもしています。

樹恩割り箸の使用状況をご紹介します。JUON NETWORが設立された1998年には26大学生協しか使われておりませんでしたが、今では66大学生協、多い年では81大学生協に使われるようになりました。一方でコロナ禍の影響もあり、2016年が使用の最大である81大学生協1,400万2,000膳であったものの、現在は66大学生協1,047万膳まで減少しました。コロナ禍で各大学生協の経営状況も厳しくなり、単価も高い樹恩割り箸を使用しないと判断した大学生協もあったかと思います。

その中で、この樹恩割り箸について知ろうという取り組みが行われております。全国大学生協連東北ブロックでは、今年の8月に「会津高原 森林の楽校(もりのがっこう)2024」をJUON NETWORKと共同で実施しました。参加者は実際に「森林の楽校」で樹恩割り箸の製造場所である「あたご共同作業所」に訪問に行き、製造の様子や生産者の想いを知るきっかけになりました。

また、森林の間伐体験なども行いながら、森林の循環をすることの大切さを直接肌で感じることができました。2024年の夏以降のセミナー・連帯などでは、本日のように樹恩割り箸を使用して回収活動を行いながら、学生委員や生協職員に樹恩割り箸の周知を行っていました。

改めて樹恩割り箸についてお伝えします。樹恩割り箸は間伐材・国産材の割り箸で、日本の森林を守る、障がい者の仕事づくり、食堂の排水を減らすなどの多くの役割があります。そして何より作る人の顔が見える安全な割り箸であり、大学生協とJUON NETWORKがつながったように都市と山村を結ぶ、そんな懸け橋にもなる割り箸になっております。

2025年は阪神・淡路大震災から30年という節目の年にもなります。改めて樹恩割り箸が使われた経緯やその背景に立ち返りながら、樹恩割り箸を使用するということの良さや魅力などを皆さまにも考えていただけたらなと思っております。

また、2025年度は国際協同組合年(IYC2025)です。国連の決議文書の中には気候変動やSDGsについての記載もされています。実際に樹恩割り箸はSDGsの達成項目を多く含んだ取り組みとなっておりますので、大学生協としても今一度環境活動に目を向けながら、大学生協の事業としてこの樹恩割り箸を広めること、環境活動の一環として「森林の楽校」などにも参加を広げること、これらについて今一度皆さんで考えていただけたらと思っております。

もっと樹恩割り箸の取り組みや作業所の様子なども見学されたい方がいらっしゃいましたら、資料の二次元コードからYouTubeで実際に見ることができますので、こちらもぜひご確認ください。

それでは、貴重なお時間に聞いていただきありがとうございました。では、総会再開までもうしばらくご歓談くださいませ。

#ありがとう大学生協

2024年度全国学生委員会常勤メンバーより

中野駿

大学に合格が決まり、最初にちゃんとしゃべった先輩が生協新入生サポートセンターのスタッフでした。大学生活や生協のことをとても優しく教えてくれたのを覚えています。

また生協学生委員会主催の交流企画にも行けるものはすべて参加しました。少しでも知り合いを増やして不安を減らしたいと思っていたので、そのような機会が提供されていることが嬉しかったです。

関わった先輩に誘われ、サポートセンター・学生委員会の両方に加入することを決めました。その後さまざまな取り組みを行ったりセミナーに参加したりする中で、協同組合の理念や想いへの理解・共感が強くなり、大学を卒業してからも関わり続けたいと思うようになりました。特に学生委員としては、総代活動担当として、生協の活動の中でいかに総代(組合員)を巻き込み声を取り入れながら運営するか、総代とともにどのようによりよい生活を実現するか、ということを考え続け、自分たちの手で自分たちのよりよい生活を実現する「大学生協らしさ」に深く関われる機会になりました。

日常生活の中では、昼食、おやつ、文房具、自動車学校申し込みなどさまざまな場面で大学生活を支えてもらいました。授業の合間に購買に寄ったり、空いた時間で書籍店舗に行って参考書を見たりなど、生活のそばにはいつも大学生協がありました。気軽に立ち寄りやすい、いつも使いたいと思える店舗づくりがされていたからこそ、身近に感じられたのだと思っています。

学生常勤終了後は、生協職員として働く予定です。引き続き協同の想いを持って頑張っていきたいと思います。

大学生活とその後を支えてくれた大学生協に、感謝を伝えたいです。ありがとう。

戸張桜

「友達が入るなら、私も生協学生委員会に入ろうかな」。かなり単純なきっかけで私と大学生協の物語が大きく進みました。新型コロナウイルス感染症が流行するまでの1年間は、学部も学科も違う学生委員の仲間と試行錯誤して店舗の棚づくりをしていました。あるパートさんから「みんなが作ってくれた棚に学生が立ち止まり、話している姿を見ると元気になるんだよ」と言われたことを今でも覚えています。「やってみたいことにチャレンジし、楽しんで行っていたことが、働く人も元気にできるんだ!」と自信につながりました。私の大学生活は半分以上がオンラインの講義でしたが、大学生協で生まれたつながりが、コロナ禍でも楽しい大学生活をつくっていました!

東京ブロック学生事務局としての2年間の活動は、社会をつくる分野を担当し、大学生協が組合員の背中を押し、大学生協が社会に貢献できる可能性に気づかせていただきました。

学生常勤としての1年間の活動は、中国・四国地域を担当させていただき、人と人とのあたたかいつながり、食事業から大学生の健康を支える大学生協の使命を学びました。生協食堂ではない大学生協で育った私にとって、新たな発見ばかりで、より大学生協が好きになりました。実行委員長を務めたPeace Now!Hiroshimaは、二度と核兵器が使用されてはならないことを心に強く刻む経験となりました。どれを切り取っても貴重な経験をさせていただきました。

「好きなことをカタチにできるのが学生委員会だよ!」と教えてくれた先輩は、「連帯に行かない?」と誘ってくれました。私たちが大切にしている「学びあい・励ましあう」連帯は、連帯を知っている人から拡がっていくんだと思います。多くの人がつないできた大学生協を、これからは職員として守り、つないでいきます!これからもよろしくお願いします!

吉村珠李

大学入学から卒業まで私の生活を支え、安心して学業、日常生活ともに充実した学生生活をサポートしてくれたのは大学生協でした。不安でいっぱいの一人暮らしを、新入生サポートセンターで同じ学部学科の先輩にサポートしていただいて、たくさんお話するなかで安心から大きく気持ちが和らいだことを覚えています。大学入学時、コロナ禍で家からほとんど出ることがなかった日々で、偶然友達から誘われて入った学生委員会から本当に大きく大学生活が動き出し、多くの縁を築くことができました。対面講義が増えてくると身近にある購買や食堂をはじめ専務や職員さん、パートさんにたくさんお世話になりました。大学生協を通して得た知識や経験はもちろん、多くの人と出会って、話して、協同して学べたことがなによりの財産だと思っています。

たくさんの尊敬する人たちとの出会いと協同を実践し、その魅力を実体験する機会を得られたのは大学生協があったからです。

学生委員会をしていた時に思ったこと、「全国でつながってる」ってすごくないですか?大なり小なりさまざまな人がいろいろな想いをもちながら、「生活をもっとよくしよう!」「組合員を、大学をもっと元気にしよう!」と同じ想いをもって、こんなに真剣に、幅広くいろいろなことに取り組んでいる大学生協は、知れば知るほど、関われば関わるほど、面白く関心の尽きない存在です。

失敗したり、うまくいかなくて悔しかったり、もどかしく感じることもありつつ、人と同じ想いをもって「協同」できることの魅力とその可能性をこれまでの日々で確信することができました。

これまでとこれからの人生のなかでも、本当にかけがえのない時間をありがとう。

瀬川大輔

大学1年生の4月、コロナ禍の中で右も左もわからない私が、生協学生委員会のX(当時Twitter)アカウントに「生協学生委員会の説明会に参加したい」という連絡を入れた時から、私の大学生協ライフが始まりました。当時は、「連帯」の“れ”の字もわからず、コロナ禍で活動規模が落ちてしまい、1年生の時に取り組むことができたことは、オープンキャンパスのキャンパスツアースタッフ・購買の商品POP作成・おにぎり総選挙・新入生歓迎会(オールアラウンド北星)のみでした。

学生委員会の活動への可能性や、取り組み成果を感じられなかった私は、学生委員会を辞めようと思っていましたが、ある日「連帯」に出会いました。2年生の夏に行われた北海道ブロックの「サマーセミナー2021」に参加をして、他大学生協の学生委員と繋がれ、さまざまな取り組みを知ることができ、そこで初めて私は「連帯」の魅力を感じました。それ以降の連帯企画でも、他大学生協の学生委員と繋がっては、新しい知見を得て自大学生協の活動に反映していきました。特に一番大きかったのは、自大学生協に共済部局を復活させたことです。北星学園生協の近くにある札幌学院大学生協の学生委員と合同部会を実施し、『共済だより(月に1回発行する給付事例や予防を呼びかけた通信のようなもの)』を作成していることを知り、「組合員に自身の健康安全について考えてもらいたい!」ということで自大学生協で取り組みました。その後も3年生の時に全国連帯に初めて参加するようになり、大学生協のコミュニティの広さ、活動規模の大きさ、可能性を実感し、今日に至ります。

「連帯」への参加がなければ、大学生協のことを正しく理解していなく、自分たちの活動規模の狭さを感じていたことでしょう。連帯の力によって、充実した大学生協での活動をすることができ、今の私がいます。そんな機会を創ってくれた大学生協コミュニティに感謝しています!

伊藤隼己

大学に入学した時にはすでにコロナ禍で、大学構内にも入れず「大学生活が始まった!」という実感も得られないまま始まった大学生活でした。そんな中でもオンラインで友達づくりの取り組みをやっていたのが学生委員会でした。運営をしていた学生委員の先輩方の姿に憧れ、学生委員会に入り、そこから大学生協とのつながりが始まりました。とはいえ組合員の生活をよりよくするという理念に向かって活動するのが大学生協という組織である、ということはさまざまなところで聞いていましたが、なかなか組合員とのつながりも実感できない状況が続く学生委員会での活動ではありました。そんな中でもどのようにすれば組合員とつながりをもって、よりよい大学生活をともに作っていけるのかということを専務理事や学生委員の同期、後輩たちと考えたことはいい思い出です。人とのつながりが全世界で途絶えた危機的な状況での大学生活、そして大学生協との関わりでしたが、そんな危機的な状況で大学生協に関わってきたからこそ、大学生協が大切にしている「組合員とともに協同して」という言葉の重みも実感できましたし、組合員とともにつくる大学生協を目指していきたいと強く思えたのではないかと思っています。現在でもその想いは持っていますし、大学生協で活動する中で学んだ「協同の想い」はどんな場所で生活していても心にとめながら生活していくんだろうなと思っています。自分が生きていく中で「これは大切にしながら生きていこう!」って思えるような想いに出会えたことは大学生協に関わって得られた宝物です。

これからは大学生協職員としてまだまだ大学生協に関わっていきます。これからも「協同の想い」を忘れずに力を尽くしていきます。

髙須啓太

2020年、新型コロナウイルスの到来と同時に岐阜大学に入学し、入学式、新歓イベント、対面の授業など、何もかもの機会を奪われ、大きな喪失感、不安感とともにスタートした私の大学生活に「自分たちの大学生活は自分たちでよくすることができるんだ!」という強い希望をくれた存在が大学生協でした。未曾有の事態の中、大学生協の職員さんや学生委員会の先輩方が諦めずに私たち新入生に真剣に向き合い、少しでも不安を減らせるようにSNSでの情報発信や質問対応、zoomの接続テスト会など、試行錯誤してくれたことは心の支えになり、今でも本当に感謝しています。そのように自分たちも苦しい中でも後輩を想って行動してくれた先輩への憧れや次の新入生には安心して大学生活をスタートできるようになってほしいという想いで学生委員会に入ることにしました。学生委員会の活動では「このコロナ禍の逆境に負けないぞ!」「大学をもっと元気にしたい!」という同じ想いをもった多くの仲間とつながり、協同をし、たくさんもがきながらも、実際に自分の生活が少しずつですがよくなっていくことを実感できた4年間でした。コロナ禍という環境のせいで何もできないと思っていた自分に、さまざまな挑戦のチャンスをくれたのが大学生協です。コロナ禍以前の大学生活を知っている大人からは「不幸だったね」とか「可哀想だったね」と言われることもありましたが、私はこの大学生活の4年間、さまざまな素敵な人と出会い、たくさん学び、成長することができたかけがえのない時間だったと胸を張って言うことができます。自分と自分の周りの人と願いを共有し、手を取り合うことでちょっと生活が良くなったと実感できる。大学生協はそのような素敵な協同体験ができる、つながりのプラットフォームであり続けてほしいと願っています。私の大学生活に希望と挑戦の場を与えてくれた大学生協に心から「ありがとう」と伝えたいです。

久野耕大

大学生協は私、久野耕大の性格を180度変えてくれた唯一の存在でした。

高校時代まで内向的で仲が良い友達も片手で数えるくらいしかいなかった私は、その自分自身の性格が嫌いでした。コミュニケーション能力が非常に高く顔も広かった、一人の友達であるKくんは、いつも私と誰かの間に入ってつなげてくれていて、誰とでも仲良く話して人と人をつなげることができる彼は、私にとって憧れでした。大学に進学したら私もKくんのようになりたいと思っていました。

そう思いつつ、大学入学前にまずは新しい友達をつくろうと参加した新入生歓迎イベントで、初めて大学生協に出会います。そう、それが生協学生委員会の企画だったのです。周りにいたのは知らない初めましての人ばかりで緊張していましたが、楽しいレクリエーションを通して、同じ学部の友達をつくることができました。そこで私は「コミュニケーション能力を高めてKくんのように人と人をつなげることはそう簡単にできないけど、このような企画を通して人と人をつなげることは自分にもできるかもしれない」ということを感じ、生協学生委員会に入ったのです。

その生協学生委員会は、みんなで想いを伝えあって共感して自分たちの力で大学生活を充実させていこうという「協同」の考え方を大切にしていました。活動を通して人と人をつなげることができただけでなく、その協同の考え方を大切にした組織だったため、お互いの考えや意見を否定せずに尊重し合うことができる。言い換えれば、抵抗やハードルを感じずに誰とでも話し合うことができる場所だったため、人と話すことが好きになったのです。

大学生協はサービスを通して組合員の勉学や食生活を支えてくれるだけでなく、内面的な成長のきっかけも提供してくれる。感謝してもし切れないですね。この素敵な大学生協の魅力がもっともっと知れ渡っていきますように。

寺山有美

わたしにとって大学生協は「つながり」を実感した、かけがえのない場所です。

大学生協に関わるきっかけは、姉がある大学生協の学生委員として活動しており、話を聞くうちに自分もやりたいと思ったからでした。仕組みもよくわからないまま弘前大学生協学生委員会の一員になりましたが、同期や先輩・後輩、生協職員と一緒に自分も含む大学生(組合員)のことを考えながらいろいろやる楽しさと、一緒に考える仲間がいるからこそできることが広がる協同を実感しました。当時の担当事務局から、「東北ブロック事務局」の話をいただいたときには「やってみたい!」としか考えておらず、いざやってみると自分の要領の悪さや周りをうまく巻き込めないことからの失敗に苛まれました。ただ同時に、「どう人に伝えられればいいのか」を考える機会になり、生協職員や事務局、会員生協の声を聞くことで自分の視野が広がっていき、当時よりも柔軟に物事を考え、より人と協調できるようになったと思います。私の成長は、大学生協での活動を通して関わってきた学生・生協職員がいたからだと思いますし、私自身、大学生の成長にもっと関わりたいと思うようになりました。だからこそ、24年度学生常勤として活動できて本当にうれしかったです。第42回全国大学生協共済セミナーでは、私が経験してきた「人と人とのつながりから学び、活動につなげていく」ことを企画局長として大事にしながら実行委員とともに企画していきました。

誰かの経験・声・願いに共感して、誰かの・みんなの確信が生まれる、協同につながる、そして学生自身の成長にもつながると思っていますし、大学生協は、そんなつながりを実感できる、あたたかい場所だと思っています。これからもこの場所をつないでいけるように、今度は生協職員として尽力していきたいです。これまでありがとうござました!これからもよろしくお願いします!!

出口美耶子

大学生協ってなんで社会的課題にとりくんでいるのだろう。私がブロック事務局活動をしている中で学生委員たちに最もよく聞かれたことです。

関西北陸ブロックで社会的課題分野推進を担当していた私は、学生委員だけでなく、職員や他の学生事務局からも同様のことを聞かれることがありました。

私はそれに「よりよい生活のための“土台”としての平和、のため」と答えてきました。間違ってはないですよね。大学生協の歴史を見ても、この回答は正しいといえると思います。でもある日、ふと、これまでの生活と事務局活動を通して他にも理由があるんじゃないか?そしてそれは協同につながるんじゃないか?と思いました。その考えの原点と言えるのが、5 歳の時に入った“ガールスカウト”という団体です。活動を続ける中で、募金活動や清掃活動、貧困問題に対する活動などなど、“社会的課題”に対して取り組んだ経験が蓄積されて、私自身の価値観として根差すようになりました。大学生協で活動した時間や経験は私のこれまでの経験をより深く考えられる要素となりました。これからも社会をつくるひとりとして、考え続けたいと思います!#ありがとう大学生協

昨年開催しました全国大学生協連 第67回通常総会(UNIV.CO-OP総会特集号436)はこちらからご覧頂けます。

加藤有希

大学生協のおかげで僕の大学生活が充実しました。食堂で食べたごはん(特に鶏ポン唐揚げ!)は僕の体を作ってくれ、食堂がない今でも僕の食生活を作っているのは大学生協のごはんです!見知らぬ土地での生活も入学準備説明会で不安解消できたり、新入生歓迎企画「#春から福市」では友達づくりをすることができました!コロナ禍での大学生活は誰とも会えず、買い物も周囲の目を気にして早朝に行ったり、実家に帰省できなかったり人とのつながりが途絶えそうになっていました。そんなときも大学生協という共通言語のもとオンラインで集まったメンバーと日頃の話ができたこと、今後の活動についての意見交流ができたことは本当にありがたいことでした。そして大学生協は僕の自己実現の場でもありました。自分たちの頭で考え、自分たちの手で創り出すことができる楽しさは友達づくり大学生協だからこそ味わうことができました。さまざまな出会いやさまざまな経験をさせてくれた大学生協が大好きです。今後も心の中では一人の組合員や学生委員として自分の生活をよりよくするために誰かと一緒に実現していくことを忘れずに生きていきたいです!6年間本当に楽しかった!#ありがとう大学生協