「Campus Life」vol.80

Close up Data 最近の注目データ

AIネイティブ世代に、私たちはどう向き合うべきか。

AI技術が日常生活や社会のあらゆる面に深く浸透している中で育ち、自然にAIを活用する世代や個人のことをAIネイティブと呼びます。そんな彼らを対象とした教育におけるAIの活用がさまざまに模索されていますが、正解と呼べるものは未だ出てきていません。

今回は、学生たちのAI利用の実態から、そのヒントを探ります。

出典:第59回学生の消費生活に関する実態調査(2023年)

[アンケート調査概要]

[アンケート調査概要]

| 調査実施時期: | 2023年10~11月(1963年より毎年秋に実施 ※未実施年あり) |

|---|---|

| 調査対象: | 全国の国公立および私立大学の学部学生 |

| 回収数: | 9,873人(30大学生協 回収率22.8%) |

| 調査方法: | 学生を無作為抽出により抽出後、オンラインで調査(Web上の画面から回答) |

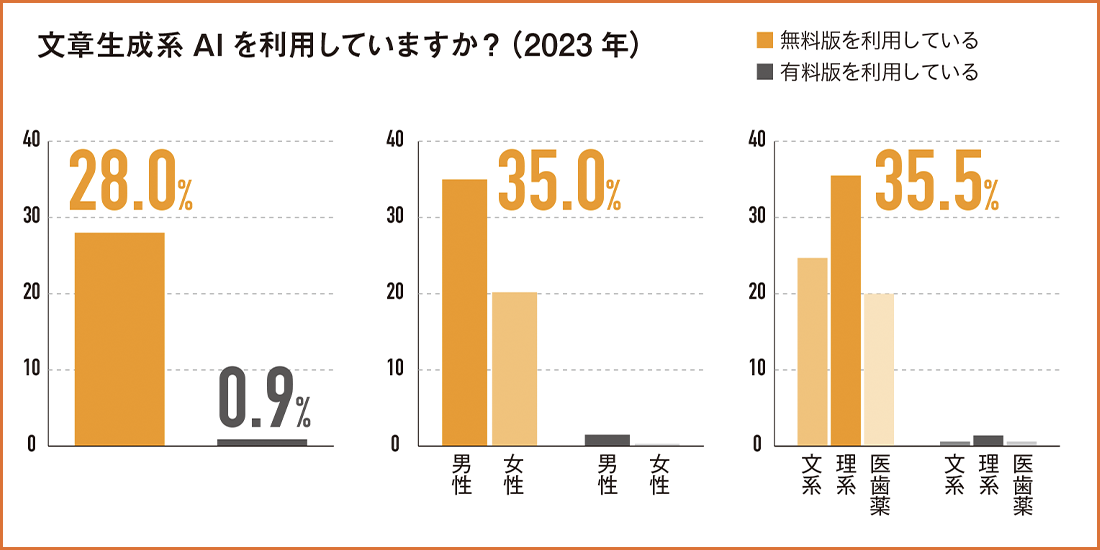

学生の3割が文章生成系AIを利用している。

文章生成系AIについては、全体の約30%の学生が利用しており、女性よりも男性が、文系よりも理系の学生が多く利用していることが分かります。

現在はまだ3割ほどに収まっていますが、AIの利用が当たり前の環境で育ってきた、いわゆるAIネイティブの世代が主流となった時、AIの利用はますます増えることが予測されており、AIリテラシーの高さがさまざまな局面で問われることになるかもしれません。

現在はまだ3割ほどに収まっていますが、AIの利用が当たり前の環境で育ってきた、いわゆるAIネイティブの世代が主流となった時、AIの利用はますます増えることが予測されており、AIリテラシーの高さがさまざまな局面で問われることになるかもしれません。

生成系AIの普及と学生の学習環境への影響を考える。

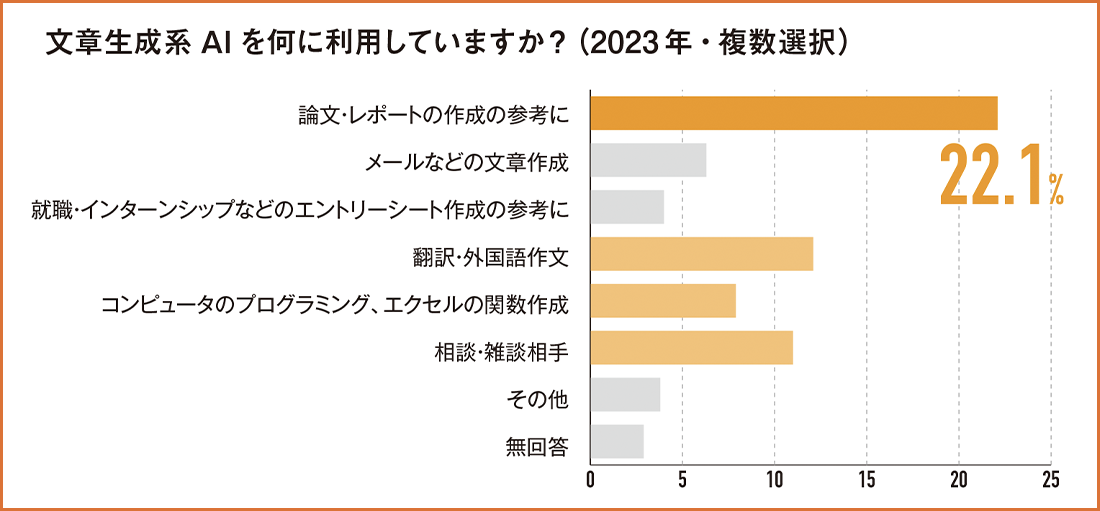

調査によると、論文やレポート作成の参考として生成系AIを利用していると回答した学生は全体の22.1%で、最も多い結果となっています。このようなAIの利用が広がることで、学生が課題を安易にクリアできる可能性があり、教育現場への影響が懸念されています。特に、生成された文章を無批判に使用するような安易な利用が拡大するリスクも指摘されています。しかし一方で、AIの生成物を参考にしたり、自分のアイデアを補強するために活用するなど、より建設的な使い方も可能です。

大学生協調べ「第59回学生の消費生活に関する実態調査(2023年)」

「2024年度保護者に聞く新入生調査」は こちらよりご覧いただけます。

CONTENTS

【創立75周年記念企画】

新潟大学と大学生協の協働の歴史とこれから

新潟大学と大学生協の協働の歴史とこれから