特集記事

「3・11 東日本大震災(2011)」

~あれから14年、風化させないためのメッセージ集~

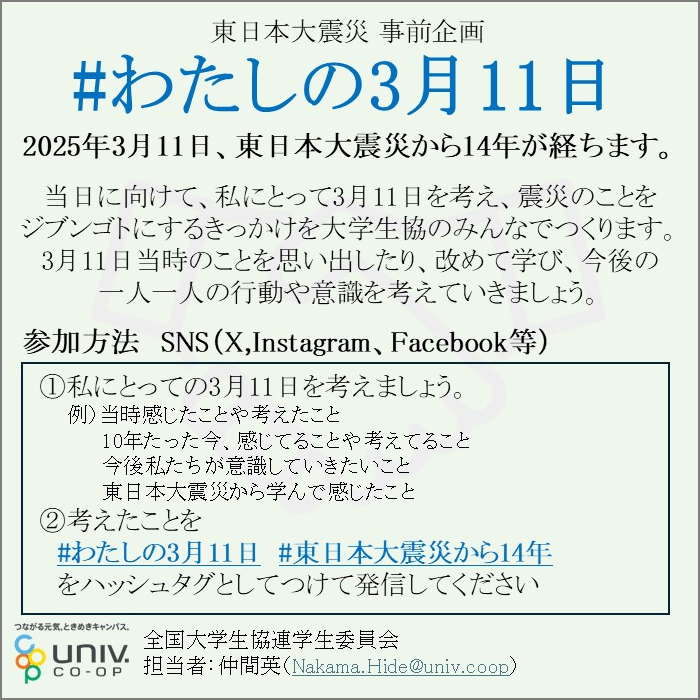

#わたしの3月11日

2011年3月11日の東日本大震災から14年を迎えます。

皆さんはその当時どのように過ごしていましたか?

改めて当時を思い起こし、災害について学び、いつ起こるか分からない災害に備えましょう。

大学生協で活動している学生委員会メンバーの想いや伝えたいことを発信してします。

皆さんも「#わたしの3月11日」を付けて発信してみましょう。

私の被災体験

瀬川 大輔(北星大/既卒/25年度全国学生委員会/激甚災害支援・防災分野担当)

瀬川 大輔

(北星大/既卒/

25年度全国学生委員会/

激甚災害支援・防災分野担当)

私は大学卒業まで北海道で生活をしていましたが、北海道で生活していた時も、多くの災害を経験してきました。特に私の記憶に残っていることは3点です。

1点目は、東日本大震災です。当時は北海道の十勝地方で小学校3年生でしたが、友人宅で遊んでいた時に大きく揺れたあの瞬間、いつも優しい友人のお母さんが声を荒げて「隠れて!」と言ったあの瞬間、翌日小学校のテレビで見た津波の瞬間は、決して忘れません。

2点目は、2016年に発生した台風10号の被害です。連日続いた大雨の影響で近くの川が氾濫し、私の実家も川の近くにあったため、早朝4時に近くの中学校に避難をしました。その際に避難所で物品を運ぶなどの手伝いをしていました。当時サッカー部に所属をしていて、引退試合が近づいていた時期に発生し、思い出のサッカー場で練習ができなくなったことは、決して忘れません。

3点目は、2018年に発生した北海道胆振東部地震です。当時高校2年生でしたが、ちょうど前期期末試験の期間でした。北海道全域でブラックアウトが発生し、復旧まで2~3日かかったこと、電気のない不便な生活を送った経験は決して忘れません。

私の記憶の中でも、数えられないくらい大規模な地震・津波・大雨などの災害が発生しています。この間発生している災害も、決して他人事にせず、明日自分の生活にも関わるかもしれないと思いながら、日頃生活をしています。「備えあれば憂いなし」なので、今から自分にできることを1つずつ取り組んでいきましょう!

災害を「ジブンゴト」として考える

仲間 英(宮崎大/学部4年/25年度全国学生委員会/激甚災害支援・防災分野リーダー)

仲間 英

(宮崎大/学部4年/

25年度全国学生委員会/

激甚災害支援・防災分野リーダー)

2025年は阪神・淡路大震災から30年という節目を迎え、改めて私たちは災害を「ジブンゴト」として考える必要があります。

私も小学生の時に東日本大震災で震度6弱の大きな地震を経験しました。

これまでは災害は自分には関係ないだろうと思いながら過ごしていました。しかし、ふとした何気ない日常に突如として災害は起こります。この東日本大震災を経験してからは災害がいつ起こってもおかしくない、常に災害を「ジブンゴト」として考えるようになりました。

災害大国と呼ばれる日本に住まう私たちは常に災害が起こるという状況にさらされています。その中で私たちは災害を「ジブンゴト」として捉え、過去から学び、もしもに備えていく必要がある、と私は考えます。

実感してからでは遅い防災

藤島 凜香(東北学院大/学部4年/25年度全国学生委員会/激甚災害支援・防災分野担当)

藤島 凜香

(東北学院大/学部4年/

25年度全国学生委員会/

激甚災害支援・防災分野担当)

被災体験談として私が一番鮮明に覚えているのは東日本大震災です。私は小学生の記憶をあまり持っていないですが、東日本大震災のことは忘れられません。学校で友人を待っていたら目に映る景色が、右往左往に動き衝撃を覚えました。家に帰ると停電しており、ご飯がなかったのでコンビニに行きましたが食料・消耗品を買うために行列ができていました。

この体験して、「何かあってから」では遅いということを学びました。災害は私たちを待ってくれないので自分で守れるように備えておくことが必要です。

あの日を「忘れない。」

阿部 真綾(東北学院大/学部3年/25年度東北ブロック学生事務局)

阿部 真綾

(東北学院大/学部3年/

25年度東北ブロック学生事務局)

2011年の3月12日の朝。テレビで流れるニュースを見て、自分の街が知らない場所に見えるほど被害を受けていたことを知りました。鳴りやまない緊急地震速報と常時ついているテレビがとても印象に残っています。目に見えない放射線、帰る場所もなくなり、「避難するよ」と言われ乗り込んだ車の中で7歳ながらに先の見えない生活を案じました。その後3年は不自由な生活が続きましたが、多くの人から支援を受け今の自分がいます。どこかであの時の私のように不安を抱えている人が1人でも少なくなるように、私に今できることをしていきたいです。

かこからみらいへ~防災の大切さを考え続けて~

西田 沙矢(奈良県大/学部1年/生協学生委員会)

西田 沙矢

(奈良県大/学部1年/生協学生委員会)

私はふくしまスタディツアーに参加し、復興の進展を学び、いつもの日常のありがたみを実感しました。震災から年月が経ち、東日本大震災も大学が位置する関西で大きな被害をもたらした阪神淡路大震災も当時のことを知る人が減っていることに危機感を覚えたことから、自大学で『防災意識向上ウィーク』を開催しました。災害時の緊急対応についてアイデアを出し合うスペースや段ボールベッドの体験の企画を通じて、防災の重要性を実感してもらえたのではないかと思います。この企画が自大学の組合員にとって防災を考えるきっかけとなればうれしいです。

もう「今度こそ」と言い続けないために

林 海翔(愛媛大/院生2年/24年度全国院生委員会)

林 海翔

(愛媛大/院生2年/24年度全国院生委員会)

2024年、愛媛県松山市でも災害の脅威を身近に感じました。防災の知識はあっても、いざという時に役立つ備えができているかと自問自答しても、自信がもてません。防災バッグは数年前から用意していますが、中身は古いまま。スマホの充電も、ついギリギリまで使いがちです。どこかで「自分は大丈夫」と油断しているのかもしれません。

しかし、災害はいつどこで起こるかわかりません。阪神淡路大震災から30年が経ち、私たちは多くの教訓を得ています。この機会に、もう一度防災について考え、具体的な行動を始めましょう。「今度こそ」と言い続けたまま、何もできない事態を防ぐために。私も今日、行動を始めます。

災害を自分事として捉えるために

藤井 優月(富山県大/学部3年/25年度関西北陸ブロック学生事務局)

藤井 優月

(富山県大/学部3年/

25年度関西北陸ブロック学生事務局)

災害大国と呼ばれる日本では非常に多くの災害が発生しています。私は2016年に鳥取県中部地震を経験しました。幸い死者や行方不明者はいませんでしたが、当時中学生の私は初めての災害の恐怖を体験しました。同時に、テレビで見たことしかない、阪神淡路大震災や東日本大震災の恐ろしさを漠然と実感しました。私が経験したものより大きい揺れ、火事、津波が起きたのか、と。

災害を自分事と捉えることは難しいですが、未来をより良いものにするために過去の経験を「テレビの中の災害」で終わらせないよう行動することが私たちの使命だと思います。

東京ブロック事務局 3.11バトンリレー投稿

- 教室の電灯が長時間揺れていたこと。小中学校を通し、学校で地震の揺れを認知したのは3月11日が最初で最後。テレビを見て大変なことが起こったのだと小学2年生ながらに感じました。14年前のことを決して忘れないよう向き合い続けたい。

- この震災を知らない、経験していない世代が段々と増えていく中で、私達に何ができるのか。復興に向けて今も歩み続ける人、語り伝える人、その思いを引き継ぐ人が多くいます。その声に耳を傾けると、見えてくるものがあるのではないでしょうか。

- 震災で家のテレビが倒れてひびが入ったり、棚が崩れて部屋のドアが開かなくなったりしたこと、今でも覚えています。震災を経験した我々には、あのとき何が起こったのかや、地震や津波の恐ろしさを伝えていく必要があると感じます。

- 当時の事を今でも覚えている人が多いのは、毎年思い出す機会があったからだと思います。この時期になると思い返す事の重要性を痛感します。また、私達は震災を知らない世代に当時を伝える側である自覚を持ってこれから活動していきます。

- 小学生の頃、被災地出身の友人から当時の話を聞きました。「家は流されて無くなった」「こんなことになると思わなかった」という言葉を聞き衝撃を受けました。災害は予告なしに突然訪れます。今一度何が必要か確認するきだと思います。

- 未だに当時ニュースで放映されていた津波の映像は鮮明に残っています。これから先、東日本大震災を経験した人が少なくなっていく中で、私たちがあの日のことを忘れずに下の世代に伝えていくことが大事だと思います。

- 今日はひな祭りですね。14年前の今頃もお雛様を出していたご家庭があるかもしれません。あの日、お雛様も含め、大切なものが地震や津波で失われた過去があります。防災について改めて考える1日にしたいと思います。

- 大地震に津波、原発事故など、甚大な被害を残していきました。自然災害は発生を防ぐことが難しく、多くの物を奪いますが、避難訓練や人々の意識、まちづくりの工夫など、私たちが行動することで守れるものは確かにあります。

- 14:46帰りの会。教室の水槽が割れ窓の外には黒い煙。 自宅は崩れていないかな?と小1らしい心配をした。 あれから14年。ボランティア先の中学生が2011年生まれと聞き驚いた。教師になって震災を知らない世代に記憶を繋いでいきたい。

- 今日のバトンリレーはももです。当時、私は小学校2年生。14年経った今でもあの瞬間の出来事は鮮明に覚えています。東日本大震災を知らない世代、覚えていない世代にどう伝えていくか今後も考え続け、防災を広めていきたいですね。

- 少し前に年下の友人が「私たちの世代って、あの日のことを知っている・語れる最終世代なんですよね」と言っていました。人によりその記憶は様々ですが、生きた記憶を絶やさずに未来に繋げていきたいと思います。

- 当時は何もわからないまま親に連れられて家の外に出た記憶があります。もし下校時間だったら…と思うと恐ろしいです。 日ごろから地震が起きたときの行動を考えていきたいです。

- 今年で東日本大震災から14年になります。 いまだに自分が元いた故郷に帰れていない人もいます。 今の日常は当たり前ですか? 当たり前ということを今一度考え、「今」を大切に生きていきましょう。

- 普段当たり前に使える電気や水道が長期間止まったことが衝撃的でした。災害はいつ起きるか分かりません。非常食や防災グッズなどはいつでも行える備えです。この節目の日だからこそ、「いつか」のままにはせず「今」備えてみませんか?