読書マラソン二十選! 180号

第19回全国読書マラソン・コメント大賞のナイスランナー賞作品のなかから、秋の夜長に選りすぐりの作品をピックアップしました。

第19回全国読書マラソン・コメント大賞のナイスランナー賞作品のなかから、秋の夜長に選りすぐりの作品をピックアップしました。

今年も全国読書マラソン・コメント大賞開催中です(11月22日まで)。今年も皆さんの素敵なコメントをお待ちしています!

第20回全国読書マラソン・コメント大賞開催中! 詳しくはこちらから

-

『石垣りん詩集』

『石垣りん詩集』

伊藤比呂美=編/岩波文庫購入はこちら > なんだろうこのまなざしは。静かに澄んでいて、それでいて残酷だ。私のもつ汚い部分がすべて目の前に広げられてしまうような恐ろしさがある。彼女の世界の捉え方が、はっとするような言葉が、私の視界の隅にぷすっと穴をあけて新しい息吹を吹き込んだ。それは幸せな春の息吹。深く息を吸い込みたくなるようなまっさらな朝の空気。私はこれを読んでから、静かに世界を見つめるようになった。そしてすべてがそれぞれの響きを持っていることを知った。それはとても美しく、「生きる」が持つ色の豊かさだった。19歳の今、読めて良かった。(弘前大学/カポンスキー)

-

『それからはスープのことばかり

『それからはスープのことばかり

考えて暮らした』

吉田篤弘/中公文庫購入はこちら > 文章からじんわりとした温度、柔らかさが伝わる。読み進めるごとに自分の中の凝りがほぐれて、染み入るように温まるのを感じる。伏線の秀逸さや、怒涛の畳みかけがある小説も魅力的だが、いつまでも手元に残したいと思えるのはこの作品だと思う。劇的なことは何もないけれど、そこにはともに生きていきたいと思える人々がいる、日常がある。出てくる食べ物ひとつ取っても素朴な魅力があり、手に取りたくなる。日常を忘れることも手放すことも簡単じゃないけれど、肩の力を抜いて歩き出す力になってくれる。そんなお守りのような一冊である。(立命館大学大学院/茄子星人)

-

『おいしいごはんが

『おいしいごはんが

食べられますように』

高瀬隼子/講談社購入はこちら > 凄い本だ。何が凄いか? いままで読んできた本の中で、一番誰かと共有したいと感じた。

読み終わった瞬間の複雑な気持ちを誰かと共有したくて、「お願い読んで……!!︎」と周りに頼み込んだ。お互いの感想を共有しあう中での気づきや発見は面白く、読み方は千差万別だと思い知った。

読書は一人で完結できるものだ。でも、読んで終わりではなく、同じ作品を誰かと共有することの楽しさをこの本は私に教えてくれた。読書の世界を広げてくれた。このコメントを読んでいるあなたにも読んでほしい。あなたがどう感じるか、気になって仕方がない。(東京農業大学/ふぁくせ)

-

『インシテミル』

『インシテミル』

米澤穂信/文春文庫購入はこちら > 「淫してみる」「印してみる」「隠してみる」「inしてみる」著者はどの漢字をこの作品に当てているか、私にはわからない。頭の中にはたくさんの漢字が浮かんでくるが、個人的にはこの物語は「inしてみる」、つまり「どこかへ入ってみる(飛び込んでみる)」だと思う。

この世の中、どこかへ「隠してみる」、つまり現実逃避したいとは常々思っている。余生に隠居するのも夢だ。しかし、よく確認もしないで何かの書面に「印してみる」ことは絶対にしないと心に誓った。(東京外国語大学/あい)

-

『金木犀とメテオラ』

『金木犀とメテオラ』

安壇美緒/集英社購入はこちら > 北海道に新設された中高一貫の学園で最も優秀と謳われる二人の少女には、誰にも話していない、それぞれの悩みがあった。クラス内で距離の遠い二人は、相手が抱えているものには気づかないまま、相手の能力に強烈なまでの嫉妬心を抱く。あの子はなんでも持っている。私とは違って。苦しい心を押し殺していた少女たちが孤独を共有したとき、そこに小さな奇跡が起こる。けれど繰り返し読み返せば、二人がその奇跡に気づく前から、作中の所々で彼女たちの周りには奇跡を象徴するキーワードが散りばめられていたことに気づくだろう。(電気通信大学/ポム)

-

『烏に単は似合わない』

『烏に単は似合わない』

阿部智里/文春文庫購入はこちら > 世界に裏切られる。四人の姫君の淡い恋心に酔いしれていると、いつの間にか鮮やかできらびやかな後宮ファンタジーは姿を消している。何が起こったか理解すらできず、読み終えたときにはすべてが信じられなくなるような絶望を味わいながら、しばらくすると再び表紙を開く手を止められない、そんな作品。「小説世界は読者のためにある」という私の経験から成った期待は、この作品を読んだとき、いっそ爽快なまでに叩き壊されてしまった。小説世界はただ、小説世界の為にある。唯一無二の血の気が引くような読書体験をしたい方に。(名古屋大学/クロリ)

-

『きみの友だち』

『きみの友だち』

重松清/新潮文庫購入はこちら > 「これから、きみたちは少しずつ離れていくんだ」

一人の友人の顔が浮かんだ。大学で初めてできた友だち。四年前、ひとりぼっちの私に声をかけてくれたあなたの顔が。卒業後の進路も住む場所もそれぞれだから、きっと疎遠になってしまう。今とは違った形の友だちになっていくのだろう。「友だちって何だろう」何度も考えて見つけた答え。私にとって友だちとは、あなたそのものでした。あの日、声をかけてくれてありがとう。現役の友だちでいてくれてありがとう。この本を「私の友だち」であるあなたに贈ります。(愛知教育大学/まるパン)

-

『四畳半神話大系』

『四畳半神話大系』

森見登美彦/角川文庫購入はこちら > 「おいお前! ちょっとそこ替われ!」

中学生のときも読んだ。高校生でも読んだ。でも大学生にならないとこの本の真価はわからない。「私」がどれだけ幸せな大学生かなんてことは自分が大学生にならないと、なって自分を哀れまないと理解できない! つくづく不条理だ。結局は自分も過ぎ去った無数の選択肢を振り返り、他者を羨みながら未来へと押し流される運命にある。自分も三回生になった。自分の「四畳半」には何があるのだろう? もし隣の「四畳半」にいる自分もこちらを羨んでいるのなら―― その本棚にもこの本があったら、良いな。(関西学院大学/出町柳)

-

『終末のフール』

『終末のフール』

伊坂幸太郎/集英社文庫購入はこちら > 八年後に小惑星が衝突し人類は滅亡する。突然の未来宣告により人々はパニックになり、犯罪や殺人が横行した。数年が経ち未来を少しずつ受け入れられるようになった人々は、再び一時的な小康状態の生活に戻る。今日という日は残された日々の最初の一日である。一体何をすればいいのだろう。僕の世界で惑星は衝突しないけれど、病気や事故で死ぬ可能性は誰しも平等だ。この物語を読んでから僕の生活が劇的に変わったわけではない。今まで特に変わらない生活を送っている。ただ、よく笑うようになった。死を意識すると、生を実感できるのだ。生きねば。(徳島大学大学院/子どもオジサン)

-

『恐るべき子供たち』

『恐るべき子供たち』

コクトー〈中条省平・中条志穂=訳〉/

光文社古典新訳文庫購入はこちら > コクトーはフランス文学で有名ですが、例に漏れず精密な恋愛が展開されます。髪をかきあげる仕草にさえ理由があるというのは恐ろしいことです。

本書の主人公はある姉弟です。一見憎みあっているといっても過言では無いふたりなのですが、その根底には愛が隠れています。読み進めるうちにその愛の深さについて、我々にもよくわかるようになっていくでしょう。ラストシーンでの展開は非常にドラスティックで、ある意味感動的です。この二人とそれを取り巻く共同体としての子供部屋の発展と、その結末に興味のある人はぜひ読んでみてください!(名古屋大学/ゆう)

-

『アートを通した言語表現

『アートを通した言語表現

―― 美術と言葉と私の関係』

宮迫千鶴/河合出版購入はこちら > 私は人間だ。そして、ヒトだ。

ヒトはみんな言葉をつかう。仕事も、勉強も、生活にも、言葉を使う。でも、言葉をたくさん使ってばかりだと疲れてくる。私は絵を描くのが昔から大好きだからたまに息抜きに絵を描いたり、美術館へ行って絵をじっとみたりする。言葉をつかう時、私は社会に存在している私で、人間だ。言葉をつかわない時、絵に触れている時、私は分析的自己を忘れた私で、ヒトだ。言葉が湧く前に、頭の中のものが紙に描かれていく。言語と非言語との間、人間とヒトとの間にはどんな繋がりがあるのだろう。なにで繋がっているのだろう。(早稲田大学/にっさん)

-

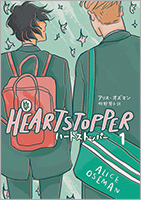

『ハートストッパー』

『ハートストッパー』

アリス・オズマン 〈牧野琴子=訳〉/

トゥーヴァージンズ購入はこちら > 周りの子から見て中身が少し変わっていたせいで、誰といても気持ちが孤立していた私。どうしてみんなみたいに楽しく恋愛話ができないのだろう。好きな人がいても付き合いたくない。結婚もしたくない。大学生になってみんながワイワイと結婚話や恋愛話を進めていく中、こう思ってしまう自分が恥ずかしかった。でもこの本を機に知った「エイセクシュアル」という言葉。人を好きになっても、好きにならなくても、好きになったとしてもそれ以上は求めなくていいという自由を与えてくれたこの本は私の宝物です。(広島大学/ももか)

-

『つくる人になるために

『つくる人になるために

若き建築家と思想家の往復書簡』

光嶋裕介 青木真兵 青木海青子/灯光舎購入はこちら > 「意味わからんなあ」に包まれる日々。「バイトのシフト入れられちゃって、授業出られません」「インターンの面接が急遽入ってしまって、帰らないといけなくて」。こんな声が耳に入る度に、「なんじゃそりゃ」と思う。自分がどうこうできる訳ではないのだが。

人間は日々、無数の「意味わからんなあ」に直面します。仕事、お金、人間関係、学校、食事。この往復書簡には、コロナ禍の自問自答の過程が綴られています。「意味わからんなあ」について丁寧に言葉を紡ぎ合うことで、何かを変えられるかも、と思わせてくれる、優しい本です。(京都大学/京都の主)

-

『闇に魅入られた科学者たち

『闇に魅入られた科学者たち

人体実験は何を生んだのか』

NHK「フランケンシュタインの誘惑」制作班/

宝島社購入はこちら >「科学」「科学者」「社会」この三つの視点を持って、科学の負の使い方を本書では描いている。自然法則とも言い換えられる科学は、常に事実として在る。それを歪めてしまうのが、科学者であり、社会・国家である。科学の発展した現代における科学者のもつ責任は大きくなり続けている。科学者は常に科学倫理に基づいて研究を行っているか自問し続けなければならず、社会の要請に対してはゲートキーパーとして科学の誤った使い方を防がなければならない。科学の一端に触れる大学生として、本書から科学への姿勢を教わったように思う。(静岡大学/モンキーキック)

-

『わたしに会いたい』

『わたしに会いたい』

西加奈子/集英社購入はこちら > 読後、私は私と会話を試みた。細胞1つ1つに思いを巡らせ、頭の先からつま先まで丁寧に語りかける。

「今あなたは幸せですか?」

私が自分の肉体を嫌い、何回もあなたの存在を否定したこともきっとあなたは知っている。あなたは沈黙を貫いたまま垢になって体から剥がれ落ちていく。幸も不幸もなくあなたはただ生きて、死んでいく。そんなあなたが愛おしい。

私は変わらず何度もあなたを傷つけるだろう、偏見とコンプレックスにしがみついてあなたが見えなくなる時もあるだろう、それでもあなたと生きていきたいのだ。(広島大学/鎌谷陽菜子)

-

『加害者家族』

『加害者家族』

鈴木伸元/幻冬舎新書購入はこちら > もっぱらの犯罪報道において、主には加害者や被害者の関係者が報道される。しかし、考えてみてほしい。加害者にももちろん、家族や友人などがいるのだ。本書は彼らに焦点をあてたもので、様々な苦悩が記載されている。自宅へのマスコミの殺到、近隣住民からの苦情、職場や学校への電話、「親や家族が悪い」などの誹謗中傷……。加害者や加害者家族だから何をしても良い、ということは言語道断であり、彼らの実生活を妨げる理由にはなり得ない。この問題は古くから存在するもので、より多くの人に知ってもらい、共に社会を創ることが大事だと考えた。(立命館大学/匿名)

-

『死と身体』

『死と身体』

内田樹/医学書院購入はこちら > 「自分の身体に敬意を払う」

脳と身体は、ときに矛盾したメッセージを発す。脳に偏重した意思決定は、危険を無視したり、自傷や精神病理を導いたりするという。これまでの自分は、脳偏重だったように思う。大学で心理学を学んだ。古武術サークルに入った。意思では制御しきれない病的行動、技の応酬における咄嗟の判断、頭と理論だけでは理解しきれない師範の神業。これらに触れ、その理解し難さに苦しんでいた。身体を「聴き」、理屈を超えた感覚の中にそれらの真髄はあるのだと、この本により気づかされたように思う。(お茶の水女子大学大学院/みんみんぜみ)

-

『水の葬列』

吉村昭/新潮文庫購入はこちら > K4ダムの建設と立ち退く運命にある落人集落。近代化へすすむ日本と失われつつある伝統集落。明確な対比の中にありながら主人公と村人は「世間と交わって生きてはいけない者同士」として淡い共鳴を示す。

現代に生きる私には、村人を真に理解することはできまい。しかし現実世界で翻弄されながらもどこか孤独を感じる私には、静謐な文中で語られる寂しさや畏れ、一種の尊敬といった感情が不思議なほど共感できた。時代や生活習慣の差を超えた心のつながりをぜひ体感してほしい。(早稲田大学/たけのこの里)

-

『旅する力 ―― 深夜特急ノート―― 』

『旅する力 ―― 深夜特急ノート―― 』

沢木耕太郎/新潮文庫購入はこちら > 今だ、と感じたら、旅に出よう。一人旅の道連れは、自分自身。バスの車窓からの風景を美しいと感じたり、何かを印象的に感じたりするとき、その感じ方は自分自身の考え方を反映している。行った場所や出会いだけでなく、その「感じ方」が旅において重要なのだと、沢木氏は教えてくれる。旅は自分の背丈を示してくれるものなのだ。この本を読み終えた5日後、私は十年ぶりに米国の都市に一人旅に出かける。十年前と今の感じ方の変化がわかるのを楽しみにしながら、荷物を詰めている最中だ。おっと、荷物は少なめに……。(慶應義塾大学/みどりのいえ)

-

『スマホ・デトックスの時代』

『スマホ・デトックスの時代』

ブリュノ・パティノ〈林昌宏=訳〉/白水社購入はこちら > やるべきことがあるのについついスマホに手が伸びる、もっと有意義な時間の使い方があったのについSNSを見てしまう。この原因を本書はプラットフォームの収益モデルに見ているが、私はこの収益モデルについてプラットフォーム自身の利益につながるが消費者の利益にはならないモデルであると感じた。この収益モデルはサイトに掲載された広告で収入を得ているので、消費者の利用時間が長いほど、訪問が多いほど利益が出ることになる。そのためギャンブルに用いられる行動心理学を悪用する。消費者としてこのような企業活動に、抵抗の必要を感じた。(愛知大学/ダダダ)