喜多川 泰 氏 インタビュー

読むと人生の答えを見つけられると言われる喜多川泰さんの小説には、数々の生き方のヒントが書かれています。読者に生きる視点を示す多数の作品を生み出す喜多川さんは、読書についてどんな考えを持たれているのでしょうか。

今回のインタビューでは全国大学生協連の調査結果も鑑み、読書を通しての出会いや学びを得ることで、自分を知り豊かな人生を送る指針となるお話をお聞きすることができました。

全国大学生協連 全国学生委員会

委員長 加藤 有希(司会進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

髙須 啓太

インタビュアー

全国大学生協連 東京ブロック学生委員会

副委員長 松井 貴哉

インタビュアー

自己紹介とこのインタビューの趣旨

大学時代~27歳の起業を通して得たもの

何のために本を読むのか

全国の大学生へのメッセージ

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

自己紹介

加藤- 本日はお時間をいただき、ありがとうございます。全国大学生協連の学生委員会で2024年度委員長を務めております加藤有希と申します。昨年度、福山市立大学を卒業しました。喜多川様と同じ愛媛県西条市出身で、講演を拝聴したこともあります。ご著書である『書斎の鍵』を拝読して、お会いできるのを楽しみにしていました。

髙須- 同じく全国学生委員会の髙須啓太と申します。今春、岐阜大学を卒業しました。最近本を読めていませんでしたが、僕も『書斎の鍵』を読み、読書への意欲が呼び起されました。本日はよろしくお願いいたします。

松井- 全国大学生協連東京ブロック学生委員会で副委員長をしております松井貴哉と申します。僕も今年、東京学芸大学を卒業しました。喜多川さんの後輩になります。よろしくお願いいたします。

加藤- 全国の大学生協の中には学生委員会があり、大学生がより充実した大学生活を送れるよう多岐にわたる活動をしています。僕たち全国学生委員会は、各地の大学生協や学生委員の活動を支援したり、全国的なつながりをつくるセミナーを開いたりしています。

髙須- 学生委員会の活動の一つに読書推進があり、読書を通じての学びを目指して「大学4年間で本を100冊読もう」と呼び掛ける『読書マラソン』を推奨しております。

加藤- 喜多川様はご著書やご自身のホームページで、読書を通した人との出会い、本との出会いを発信されています。このインタビューを通して、大学生が読書を通じて人との出会い、新たな自分との出会い、本との出会いから、大学生活や自分自身を見つめ直すきっかけになればと考えています。

喜多川- 喜多川泰です。作家として2005年から作品を書いています。本を書くようになったきっかけは、若い人が本を読まないという実態があり、その方々に本を読んでほしいと思ったからです。

学生生活実態調査の結果を受けて

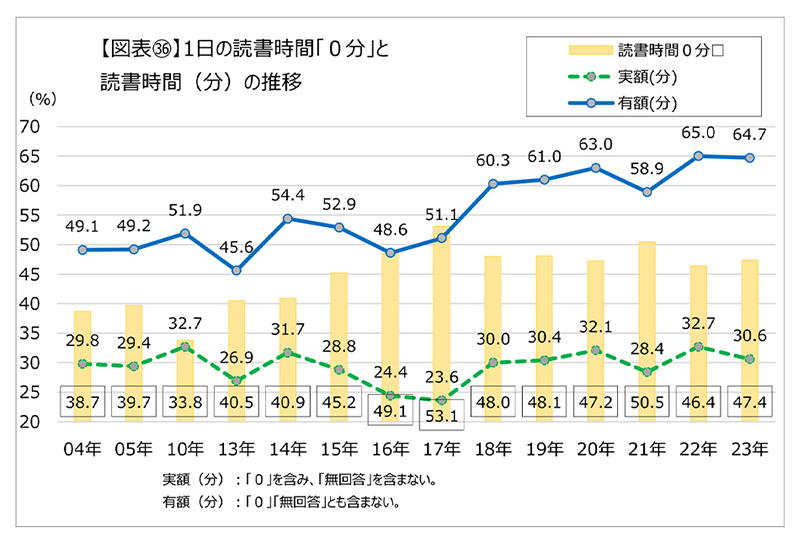

第59回学生生活実態調査(2023年)より

加藤- 全国大学生協連が23年秋に実施した第59回学生生活実態調査では、一日の読書時間を問う設問に「0分」と回答した学生が、ここ数年45%を上回っているという状況があります。読書を通した出会いの素晴らしさ、読書習慣が育むもの、大学生が学生時代に学ぶべきこと・経験すべきことが、将来社会に出た後どのような役割を果たすかということを、このインタビューの中で若者世代に向けてアドバイスをいただきたく思います。

喜多川- 僕は元々塾の先生をしていました。そこで生徒たちに読書を薦めるのですが、まあ読まないですよね(笑)。自分が直接教えている子ですら読まないわけです。「なんで読まないの?」と聞くと、「受験勉強が忙しいから」「読む暇ないから」と言うわけです。

学校の先生や周りの大人が受験を控えた中高生に本を薦めるときに、恐らくその方々も「この本面白いから、受験が終わったら読んでみなよ」とか「今試験期間中で忙しいだろうから、試験が終わったら読んでみな」という前置きをしているんじゃないかと思います。だから、実はその指導者も、読書より目の前の試験や入試のための勉強のほうが大事だという価値観の人がほとんどだというわけです。

だけど僕は、それは日常的に本を読んでない人の意見だろうなと思うんですよね。僕自身が日々本を読む人間になった時に、「日常的に本を読まないから、受験勉強を毎日やる気にならないんだ」と思いました。それをなんとか伝えたいと思って小説を書いたことが、僕のスタートなんです。

加藤- 2021年の調査で一日の読書時間0分の学生が50%を超えたとき、当時オンラインやオンデマンドの授業が主流になり、テスト替わりに提出するレポートが増えたため、読書に割く時間が減少していったのではないかと結論付けられました。しかし、読書の習慣で知見を深めることで、自分たちの議論につなげたり自身の考え方を深めたりするということが何よりも勉強につながるのだと僕自身感じていたので、喜多川さんの考え方にすごく共感します。

大学時代~27歳の起業を通して得たもの

人を幸せにする指導者になりたいと思った

加藤- 先ほど学生の本離れの傾向を指摘されましたが、ご自身は大学時代をどのように過ごされましたでしょうか。

喜多川- 僕たちの頃は今とは時代が違うので、多分皆さんとは全然違う過ごし方だったと思います。人口も非常に多く、大学入試も第1希望の大学は倍率が25倍とかでした。合格後に大学に入学するために上京して都会で1人暮らしをするというのは、やはりすごく大変なわけですよね。

アルバイトもしなければならない、自分が何者かにならなければならない。そのための4年間で、何をしていいか分からないけれども、日々やらなければならないことで忙しい学生生活でした。

加藤- 喜多川さんが塾の先生を志されたきっかけは何でしたか。

喜多川- 僕が指導者になりたいと思うようになったのは、実は指導者になった後でした。大学時代は僕も自分が何に向いているか分からなくて、それを4年間一生懸命探しながら過ごしたわけです。

自分には何にもないと思っていた。その中で唯一周りの人から褒められたのが、人に勉強を教えることだったんです。確かに知っていることや勉強を誰かに教えると、「すごくよく分かる」「君に向いているよ」と言われたことがありました。誰かから喜んでもらえた経験がこれしかなかったんですよね。僕は本当に自分が指導者に向いているかどうか分からず迷いましたが、僕が通っていた塾の先生からも「お前は向いている」と言われたこともあり、この道に進んでみようと思いました。

加藤- 自分がみんなに言われて嬉しかったことを職業にされたということだったのですね。塾の先生のことを「指導者」とおっしゃっていましたが、その意図は何かありますか。

喜多川- 僕ももう20何年先生をやりましたが、一生懸命勉強を教えて、生徒がいい成績を取って行きたい学校に進学した後、その子たちが果たして幸せな人生を送っているかというと、勉強ができるのとそれとは別問題だったのです。

そこで、ふと気付くわけです。自分は勉強を教えるのが仕事なのだけど、勉強ができるようになると同時に、その子の生きる力を奪っているのかもしれないと。だから僕がやりたいのは塾の先生として勉強を教えることを含めて、その子を幸せにすることだと思うようになったんですよ。

誰かを導いて幸せにしたいと思う人は、みんな指導者じゃないですか。それは塾に限らず、学校も習い事も同じです。会社で上司が部下の成長を促すためにすることも指導ですよね。そういう指導者でありたいなという思いがありました。

起業を契機に本を読むようになった

髙須- 喜多川様ご自身はどのように読書をしていらっしゃったのでしょうか。

喜多川- 僕が実際に本を読むようになったのは27歳の時で、皆さんよりも年をとってからです(笑)。27の時に何があったかというと、僕は自分で会社を立ち上げたんです。それまでは大手学習塾に勤務する会社員でしたが、自分のやりたいことが別のところにあると思ったので独立しました。起業をしたということです。

世の中には起業した人は大勢います。起業する人の特徴を1つ挙げるとしたら、やはり自信があるということなんですよ。自分のやろうとしていること、自分の考え方に自信がある。そうでない人は起業なんてしないですからね。

僕も自分の考え方に自信があって、きっとこういうふうに塾を運営したら世の中の人が必要としてくれると思って起業したのですが、いざ立ち上げると全くうまくいかないわけです。自分がイメージしていたとおりのことは全く起こらない。人も集まらないし、かといって蓄えがあるわけじゃない。

一緒に始めたスタッフたちは、そんな僕についてきてくれた。僕が発信した夢や目標や見たい未来、そういうビジョンを聞いて、ついていったらきっと未来はそのとおりになるのだと思ってくれたんですよね。

生徒が来なくて給料も払えないという状況になっても、非難めいたことを言う人が 1 人もいなかったんです。「最初はそんなもんなんじゃないですか」「信じていますよ」「最初からうまくいくなんて思ってないですよ」って、むしろ周りの人の方が僕をすごく励ましてくれました。

僕はその反応を見て、これは絶対何とかしなきゃいけないと思いました。僕は自分の教育理念に自信があって、自分の行動に対する世の中のレスポンスに対しても自信があったのに、そうならなかったわけです。だけど周りには信用してくれる人が大勢いた。だからもうなりふり構わず、こうなったら自分の思っていたことなんか一切関係なく、いろいろな人の学びを取り入れて少しでもいいから前に進んで行かなきゃいけないと思って本を読み始めたわけです。

読書は発見の連続だった

喜多川- 皆さんは読書を通じてご存じなのでしょうけれど、本当にお恥ずかしい話、僕は27まで気付かなかったことがありました。

会社をたくさん興した人、危機を何度も乗り越えた人、会社を作ったけれども潰してしまった人が世の中には大勢いて、その人たちがたくさん本を書いているわけです。そういう本を読んでいると、「こんなこと知らないで人を呼ぼうとしていたんだ、これは絶対つぶれるわ」と思う。そこから学んで実践して、また別の本を買ってきて読んだら、「こんなこと知らないでやろうとしていたらそりゃつぶれるわ」と思う。それをずっと繰り返していくと、何年経っても出会う本出会う本に毎回発見があるわけです。そしていつの間にか、僕はそのまま読書を継続していきました。

当時も今でもそうですけど、経営がうまくいかなくて苦しんでいる人、会社の人間関係で苦しんでいる人、資金繰りで苦しんでいる人、スケジュールが満タンな生活でどうしていいか分からない人が周りに大勢います。それを打破するために、「僕もそれ経験してきたから気持ちはわかるよ。いいからこの本読んでみなよ」と、本を渡します。本を渡された側は、「いや今は日常に隙間がなくて本を読める状態じゃないから、隙間ができたら読むよ」って言うわけですよ。だけど僕は「逆ですよ。僕も隙間がなかったけど、読んだら隙間ができました。だから読んだ方がいいですよ」って話をします。

大学は本を読みに行く場所

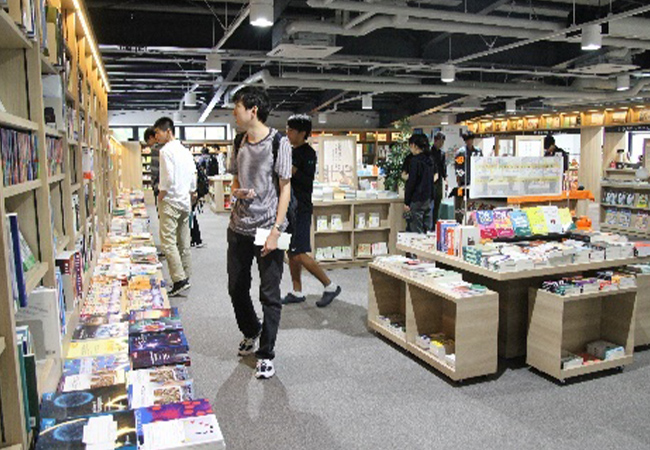

大学生協の書籍部❶ 山口大学生協 吉田キャンパス「FAVO-Books」

各所にテラス席を設け、各種交流イベントなども実施しています。

喜多川- 学生の読書調査では、2017年に初めて「1週間1冊も読みません」という学生が50%を超えました。その時に感じたことをお話しします。

時の流れとともに大学の役割も変わってきました。僕らは「いい大学に入ったら、いい将来が約束されている」と言われながら育った世代なんです。だから、目的はいい大学に入ることでした。ところが、僕らが在学中にそういう時代ではなくなってしまいました。今では「この大学に入ったら将来安泰ですよ」なんて大学は、日本全国どこにもなくなってしまいました。時代がそうじゃなくなったんですよね。

じゃあ大学へは何をしに行くのでしょうか? 僕は間違いなく大学は本を読みに行く場所だと思っています。でも調査では、半分以上の人たちが本を読まない。だから、僕は学生に本を読むことの大切さを知ってほしいなと思って、『書斎の鍵』でも何のために本を読むのかを書かせてもらったんですよ。

大学生協の書籍部❷ 山形大学生協 小白川キャンパス「Porte」

今も昔も、大学生が本を求めて集まる場所です。

何のために本を読むのか

読書は心のお風呂です

喜多川- 「忙しくて本を読む時間がないです」、「本なんて読んで、何か意味あるの?」と思っている人たち。あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ。就活も面接も行かなきゃいけない。「そこにどうやって本を読む時間をねじ込むんですか?」と聞く人に、「そんなに忙しいんだったらお風呂入らないの?」と聞くと、「お風呂は入ります」って言うんですね。

「お風呂に入るのはなぜですか?」そうすると「だって一日活動したら体が汚れるでしょう?」と言われます。それはそうですね。外出したらいろいろな菌がつくし、人間は内側から新しいものを作って古いものを排出するのが生きるということですから。それをきれいにして寝床に入りたい。これは当たり前の話です。体はそうですけど、じゃあ心はどうするんですか?

『書斎の鍵』の中で、「読書は心のお風呂です」という表現をしました。僕らの時代よりも皆さんの時代の方が、心のお風呂に入らなければいけない時間を必要としていると思います。それは、一日あたりに触れる情報量が桁違いだからです。

例えば手元にスマートフォンがあるとか、いつもPCを持ち歩いているとか、そういったデバイスが近くにある生活環境って、ここ10数年のうちに人類が初めて経験したことです。今やそれが当たり前になっていますよね。

例えば中高生、小学生でも、精神的に病を罹患して病院通いをしているとか、学校に行けてないとかで、継続的なケアが必要な子が当たり前になってきましたよね。それが一概にスマートフォンなどが原因だと結びつけられるかどうか分かりません。でも、スマートフォンが出てくる前の中高生でそうなることが一般的だったかというと、実は非常にマイノリティだったんですよ。

だけど今は逆です。当たり前ですが人間の心というのは、情報に触れることによって動かされるわけです。例えばほんのちょっとした情報でも「あ、どうしよう」と思ったり、「わあ、楽しそうだ」と思ったりして、あっちへ行ったりこっちへ行ったりして心が揺さぶられてしまう。

一日生きるとやはり外からの情報によって自分の心が汚れるし、内側からの情報つまり自分が考えていることによっても心が汚れる可能性がある。なのに、心のお風呂には入らないの? ということを、やはり僕はとりわけ今の時代の若い人たちには伝えたいと思うんですよね。

松井- 「心のお風呂」という表現がとても素敵だなと思いました。僕の場合、大学1、2年生はコロナ禍で自粛生活を余儀なくされていたのでなかなか人にも出会えなかったし、課題やバイトで結構いっぱいになってしまったことがありました。そんなとき、ふらっと本屋に立ち寄って、いいなと思った本を1冊手に取って帰って読んでみたら、読んだ時間はそれこそ20分くらいでしたが、荒んでいた心が本当に軽くなり、心が洗われた気がしました。それが、本当に心が洗われた瞬間だったんだなと共感しました。

一日1%の読書で人生は変わる

喜多川- じゃあ 「一日あたりのお風呂の時間ってどれぐらいですか?」というと、だいたい僕は15分だと思っています。僕が考える読書は、そういった一日15分程度の読書なんです。2~3時間読みたいっていう人を別に止めはしませんが、それはたまに温泉に行ってリフレッシュしたいという感じで、毎日そうである必要はないと思います。

その15分という時間は、一日の大体1%なんですよ。もし皆さんが新しい習慣のために一日1%使えれば、残りの99%は今までと同じ過ごし方をしていてもいいと思う。だから「一日1%を読書に置き換えるだけで、皆さんの人生は100%変わります」と言い続けてきました。それは僕自身がそうだったし、僕が伝えてきた皆さんも実感しています。だから、半分ぐらいの学生が本を読まないというのは本当にもったいないことです。たくさん読む必要はありませんが、一日15分は毎日読むべきだと皆さんにお伝えしたいと思います。

大人も本を読みましょう

髙須- ご自身のウェブサイト「読書の広場」を開かれていますが、読書でつながるコミュニティで目指していること、期待していることがあれば、教えていただきたいです。

喜多川- 子どもが本を読まないのは、やはり大人が本を読まないからなんですよね。「自分は読まないから分からないけど、本を読んだ方がいいらしいから本を読む子にしたい。でも、ある程度の年齢になると読書より勉強させた方がいいんじゃないの?」と考えるから、「本を読んでいる暇あったら勉強しなさい」と言いたくなるんですよ。だから僕がコミュニティで言っているのは、「大人たちがまず本を読む人になりましょう」ということ。これが一点です。

もう一点は、本を読んでいる大人が素敵な人生を送ると、若い人達が「あの人の生き方いいな」と思って、憧れの存在になります。だから、本を読むとこんなにかっこいい大人になれるという例をたくさん作ってほしい。そうすれば、「私も本を読んであんな人になりたい」と憧れる人たちが世の中に増えて、若い人たちも本を読みたくなると思います。

髙須- そうですね。自分の親も含めてやはり本を読む大人が身近にいると、自分も本を読もうかなという気分になることもあると思います。

全国の大学生へのメッセージ

フラットな気持ちで人と出会おう

松井- 僕の場合、3年生になってからは少しずつキャンパスが開放されていって、大学生協の仲間をはじめいろいろな人との出会いがありました。教育実習で一緒に研究授業をしたり指導案を作ったりした仲間たちもいます。今はまだ卒業して1年目ですけれども、大学生活で関わった人たちとの出会いを生涯大切にしていきたいと思っています。

喜多川先生がこれまで出会われた人の中で、大切にしたいと思われた出会いを教えてください。

喜多川- 作家になって19年経つので、いろいろなところでいろいろな人たちと出会う機会は多いです。その中で思うことは、やはりどの出会いもできるだけフラットにしたいということです。

なぜなら、それぞれがそれぞれにしか知らない世界を生きてきた人たちだから。専門分野で活躍している人も専業主婦として何十年も子育てをしてきた女性も、その人しか知らない世界をそれぞれが生きているわけですから、僕もこの人との出会いは大事にしたい、この人との出会いは大事にしたくないというような意識はできるだけ持たずに、1人の人間としてフラットに接していきたいと思います。

読書で志を立てよう

加藤- 最後に読者の大多数を占める大学生はじめ若者世代にメッセージをお願いします。

喜多川- ある大人があなたに「いいか、お前は本を読むなよ」「本など読まずに、私の言うことだけ聞きなさい」と言ったら、皆さんはどう感じますか。また、例えばこの日本社会で「もうこちらが指定する本以外は読まないでください」と言われていて、就職した会社が「本を読んだら感化されて会社を批判するようになるから、本を信じないで会社の言うことだけ信じなさい」と言われたら、どう感じますか。

恐らく、何かコントロールしようとしているな、要は自らの決定に隷属する人間をつくろうとしているんだなと感じると思うんですよね。だから、例えば「君たちは受験勉強終わるまで本読まなくていいからね」と言われるのは、同じような危険性を含んでいるということに気付いてほしいと思います。「本を読まなくていいですよ」と禁止するのは、皆さんから自分の人生の決定権を奪って、「私の言うことを聞いてその通りに動く、そういう存在になりなさいね」と言われているのに等しいわけです。

僕は読書をすすめる講座の中で、よく吉田松陰の言葉をピックアップしてお伝えしています。吉田松陰は松下村塾で塾生に『士規七則』を伝え、読書を奨励しました。要約すると「志を立ててください」「良い人々との交流を通じて成長してください」「本を読んでください」と、この3つが肝要なんですね。その序文にはこうあります。

『冊子を披繙 すれば、嘉言 林の如く、躍躍 として人に迫る。顧 ふに人読まず、即 し読むとも行はず、苟 に読みて之を行えば、則 ち千万世 と雖 も得て尽くす可からず』。

「ページをめくると、素晴らしい言葉がどんどん迫ってくる。そんなに素晴らしい効果が本にはあるのだ。にもかかわらず人は本を読まない。もし読んだとしても、行動に移す人は少ない。本当に本を読んで、そこに書いてあることを実行したら、人生が千回あったとて万回あったとてやり尽くすことのできないぐらいやりたいことで溢れるのに」。

読書の一番の効果はそこでしょうね。つまり本を読むと、自分の人生がやりたいことで満ちる、それに尽きると思います。「読まなくても幸せに生きていけると思います」と言う人もたくさんいます。確かにそうかもしれませんが、読まないで生きる幸せは、やはり目標を追う生き方だと僕は思います。夢が叶いました。ああ幸せ。じゃあ次は何が欲しい? こういうふうに夢を追い求めて幸せになるという生き方には、できるだけ少ない労力でできるだけ多くを得たいという価値観が根底にあるので、どこかで無気力になってしまうんですよね。それは、夢は途中経過でしかないからです。

本を読むことで志が自分の中に芽生えていきます。夢はほっておいても自生しますが、志は自生しないんですね。「志」とは、自分はどんな人になりたいか、どんな人として一生を送りたいかということです。そこにはゴールがないし、成功失敗もない。自分が人生を終える瞬間まで続いていくのが志です。

本を読むことで、志が人の中に芽生えていくのだと思います。自分の中に志が芽生えるような読書をしてほしいというのが一番の願いです。

そのために僕は、心も体と同じで、一日一回体をきれいにするんだったら一日一回心のお風呂(読書)にも入ったほうがいいんじゃないの? というアプローチから入っています。志を高く保つために読書を続けましょう。

加藤- お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。また今後もご著書を読ませていただきたいと思っております。

喜多川- こちらこそありがとうございました。

2024年4月22日リモートインタビューにて