水野 太貴 氏 インタビュー

水野太貴さんは、大手出版社で編集者として勤務する傍ら、堀元見さんと共に「ゆる言語学ラジオ」というYouTubeやPodcastに出演されています。

大学の研究室で気づいた自身の苦手なことは、一念発起して再開した読書での大量のインプットを経て、主体的にテーマ設定を見つけること、その発信につながっています。

社会人となっても読書を続けることのできる、その力を鍛えるための学生時代の時間の使い方やコツについてもお話をうかがいました。

全国大学生協連 全国学生委員会

委員長 加藤 有希(司会進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

髙須 啓太

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

浦田 行紘(関西北陸ブロック)

インタビュアー

読書と大学生活

読書を手段とする興味・関心の広げ方

読書の変遷は人生の変遷

好きなタイプの書店

自身のアウトプットから広げる未来

(以下、敬称を省略させていただきます)

はじめに

自己紹介とこのインタビューの趣旨

加藤- 全国大学生協連学生委員会の加藤有希と申します。

2023年に福山市立大学を卒業しました。「ゆる言語学ラジオ」を拝見していますので、本日はとても嬉しく思います。

髙須- 全国学生委員会の髙須啓太と申します。この春に岐阜大学の地域科学部という文科系の学部を卒業しました。

浦田- 私も全国学生委員会の浦田行紘と申します。現在、奈良教育大学国語教育専修の4年生で、大学生協では関西北陸ブロックの学生委員長をしています。

水野- 1995年に愛知県で生まれて、名古屋大学文学部の言語学研究室を経て、4年で卒業した後に出版社に入り、編集者をしながら「ゆる言語学ラジオ」というYouTube、Podcastで言語の話をするチャンネルに出演しています。

勉強時間

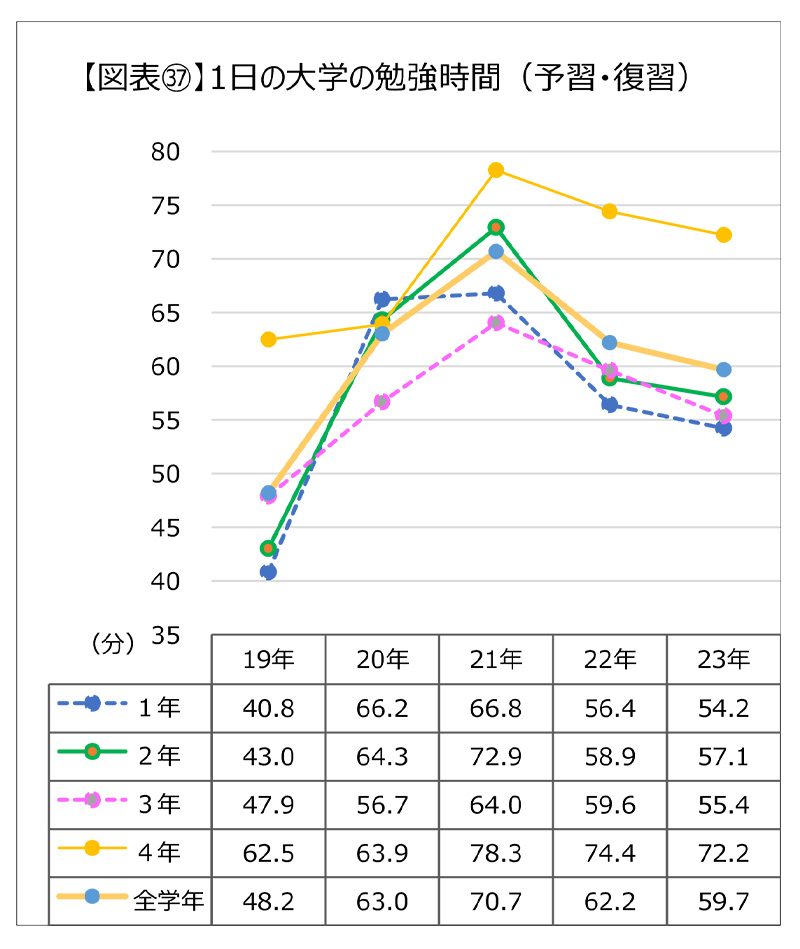

*大学の予習・復習等の大学生の1日の勉強時間は

コロナ禍期間では増加していたが、

二年連続やや減少し59.7分となった

*それでも19年より11.5分長くなっている。

※出典:大学生協調べ「第59回学生生活実態調査」より

加藤- 水野さんがYouTubeなどのメディアや著書を通して「学ぶことの楽しさ」や「自分自身の興味関心から調べること」を発信されている姿がすごく印象的で、今回のインタビューを通して大学生が日々の学びによって興味関心を抱き、楽しさを覚えて大学生活や学びを前向きに捉える機会を作りたいと思っています。

全国大学生協連が実施している2023年秋の「学生生活実態調査」では、大学生の勉強時間は2020年や2021年にはコロナ禍ということもあり増加しつつあったのですが、ここ2年間は減少傾向にあります。そんな中で私たち大学生がどのようなことを学ぶべきか、学生時代にどんな経験をすべきか、その後社会に出てどのような役割を果たすべきか、などのアドバイスをいただきたいと思っています。

学生のリアルな声では、コロナ禍を経て「主体性がなくなった」なども多く寄せられているので、学生が自信をもって自分の興味あることにのめり込むことができるようになるための秘訣などもお聞きしたいと思います。

読書と大学生活

読書を再開するきっかけ

髙須- 大学時代はどのような学生でしたか。また、どのように学生生活を過ごされていましたか。

水野- 正直なところ、そんなに誇れるような大学生ではなかったですね。授業をサボっていましたし、単位も、たぶんGPAも非常に低かったです。しかもサボる理由が積極的な理由でもなく、ただ友達と遊ぶためみたいな、あまり皆さんの参考にならないような大学生でした。

唯一、受験時に止めた読書を、大学2年の時に再開したことが、今の活動にもつながっていると思います。同じように全然本を読んでいなかった友達と「さすがに授業をサボりすぎて、大学に行って何も得てないのではないか」という話になり、大学生協の書店、僕らの大学では南部書籍というところでしたが、そこの新書コーナーの中から読み通せそうな本を1冊買い、最後まで読んで感想を交換しようということになりました。この時に意外とスムーズに読めたことが、読書を本格的に再開するきっかけになりました。

すごく本を読んでいると思われがちですが、実際にはこの大学2年生からの読書が習慣化しているだけで、大学生の頃は時間の余裕もあり比較的本を読めますが、社会人になると身体や心が疲れていると全然本って読めなくなるんですね。だけど大学生のうちに読書ができる身体になっておくと、疲れていてもある程度の筋力はあるから、一定程度の難しい本は読めるようになるという意味で、そこだけは人に誇れるような大学生活の中身だったと思います。

「研究すること」と「知識を得るために学ぶ」ことの違い

髙須- 言語学の研究室に進まれていますが、読書がきっかけで関心を持たれたのですか。

水野- 高校生の時にテレビで見たり、書籍を読んだことがある先生が名古屋大学の言語学研究室にいるということを知りました。だから文学部に入る時には既に、言語学に進もうとなんとなく思ってはいたので、読書がきっかけではなかったですね。

髙須- 大学時代の学問や勉強の中で、楽しかったことはありましたか。

水野- いやこれもだから、あまりないんですよ。(笑)

皆さんに話したらびっくりされるかもしれないですけど、専門の授業もサボりまくっていたので。

一同- ええー!

水野- 本当に。研究室に「何をしたくて大学に入って、この研究室を選んだんだ?」みたいな人がいるじゃないですか、そんな感じで。授業中は寝ていたり、授業に出ずにいたり。卒論も本当に酷い卒論でした。

専門の授業でもちろん新しい学びもありましたが、僕は研究するのにあまり向いていない気質だと、大学生の時に既に思っていました。勉強すること、インプットすることは好きですけど、オリジナリティのある何かについて問いを立てて、それについて何か新しいことを考えるのは無理だと思ったので、研究についてもあまり皆さんに言えることがないですよね。

逆に言えば、「そういう人間でも、こういう仕上がりになる」と思ってもらえるといいかもしれないですね。何かの道を踏み外すと、こういう仕上がりになる可能性があるという意味では、勇気を与えられるかもしれないですけど。すみません、あまり役に立てなくて。

髙須- 高校生の時から関心のあった分野ですが、実際に研究室に入ってギャップのようなものを感じられたということですか。

水野- 例えば言語学を学ぶ上で修めなければいけない基礎みたいなもの、それはどの学問にもあると思いますが、それが理論的すぎてあまり興味を持てなかったことや、「この現象を形式化する」みたいな話に全然入っていけなくて、思っているものと違うと感じたことはあったかもしれないですね。でも、それは先生が悪いわけではなくて、僕が単純に言語学の理解を間違えていたということにあると思います。

あとは、ゼミや輪読会や発表が何もない、すごく自由な研究室だったことも一因だと思います。一般的に卒論は、ゼミでのこまめな中間発表などの延長線上にある大きなアウトプットという感じだと思いますが、それがなくて急に今までやっていたことからジャンプアップするみたいな感じで、結局ダラダラしたレポートみたいなものを卒論として提出してしまいました。積極的に、かつ自発的に勉強しないといけない環境でもあったというのも大きいかもしれないですね。

でも、それは繰り返しますが、別に研究室の先生のせいではなくて、大学というものを大きくはき違えていた僕のせいではあるので、そこだけ誤解ないように言っておきますね。

髙須- 例えばもう一度やり直せるとしたら、こういう視点を持って学問をやり直せたら、などのお考えがありますか。

水野- 社会人になって知ったのは、他大学の言語学研究室の人は普通に輪読や、心理実験などの研究の卵みたいなこと、つまり大学院や研究者に進むための必要な素地も学んでいることが多いですよね。

水野- そうですね、自分が名古屋大学の言語学研究室に入りなおしたらということを考えたら・・・でも、研究が好きじゃなかったんですよね(笑)

一同- (笑)

水野- 研究に限らず、レポートを書くなどの自分でアウトプットを出すことが、本当に多分ダメで。研究者の知見を自分に取り入れるだけで満足して、そのアウトプットを消費するだけでいいというタイプだったので、いまやり直しても、どの学部を選んでも、多分同じような感じだったと思いますね。

強いて言うなら、社会人になった時に英語の文献が日本語くらいの速度で読めたら全然世界が違うと思うので、英語論文とか英語の書籍も読めるようなスキルを得なかったのは、ちょっと失敗したと思いますね。

読書を手段とする興味・関心の広げ方

知識をインプットするコツ

加藤- 「ゆる言語学ラジオ」では、自分の興味・関心にのめり込むタイプなのかなと拝見しています。学術書や専門書を読み込んでいたり、辞書なども通読されたりしていますが、主体的になりにくいという大学生が多い中で、ご自身がインプットする際の手法や考え方はどのようなものですか。

水野- 大学生に一つ伝えられるのではと思うのは、研究者にならずに消費だけするという生き方もあるということです。

まず、難しい本を丹念に正確に読むようなことはしてないですね。順に解きほぐしていくと、学術書や専門書は読み込んではなく、つまみ食いという感じが近いと思います。例えば専門書などは研究者が読むことを想定して書いているから、結果に至る過程が詳細に書いてあるわけです。でも仮に、研究者にならずに消費者でいるのであれば、結論だけ読んでもいいわけですし、読み方は自由なわけです。僕は割とそういう感じで、例えば論文が8本入っている書籍を買った時も、興味を持った論文はじっくり目を通しますが、難解な箇所を一生懸命に理解しようとしていません。それはある意味では怠惰とも言えますが、そういう読み方をしたらいけないわけではないからです。でも、読書に慣れていない人は、書いてある内容を全部理解しないといけない、全部自分のものにしないといけないと思い込んでいて、それによって不幸なミスマッチが生まれている気がします。

インプットは「この時に使うかもしれない」と思うと定着しやすいという、一般的な傾向があると思うので、その前提で興味・関心を広げるために僕が大学生の頃によくやっていたことは、人に会う予定から逆算して、その人が研究していることについての本などを読み、理解しておくことです。具体的には、来週会う後輩が生物学科だったら何か進化論の本でも読むことにします。そうすることで話が盛り上がるし、話が広げられて深堀りもできるじゃないですか。だから出版社の人にOB訪問する場合は、出版業界に関する本や編集者が書いた本を読んだりしていたので、就活の時は大量のインプットが欲しくなりました。大学生の頃は受動的だけど、関連した勉強というか、本を選んで読むことによって視野を広げることができると思います。自分の専門と関係ない本をたくさん読むことになるというのが、結果として一番大きかった気がしますね。

加藤- あくまでも体系的に学ぶことを意識しすぎるわけではなくて、過程と結論をつまみ食いみたいな感じで読んでみて、それで興味がでて学びたい、研究したいと思ったら、それを読み込んでいくということですか。

水野- そうですね。真剣に読み込むことをやっていないわけではなくて、たくさんつまみ食いのように読み進めるなかで、この理解だけでリターンが大きそうだぞ、となると勉強するみたいな感じ。だから結果的には、そのつまみ食いのように読み進めていくと、コスパが悪くなるタイミングというか、知りたいことが全部ここにつながっているのではないか、というところにあたるようになります。例えば、YouTubeを作るなかで、言語学の意義について考える時に、論理学の基盤が必要のようだし、堀元さんがやっているコンピューターサイエンスの方でも、どうやら述語論理という概念が出てくるようだとか、論理学につながることが多くなると、リターンが大きそうだから勉強するという感じですね。

読書で「問い」を見つける筋力をつける

水野- 大学生の頃は受動的に、勧められた本を読むこともよくやっていました。例えば人に会う時にお勧めの本を尋ねると、自分では絶対読まない本が返ってくる場合が多くて、相手も勧めた本を読んできてくれる相手だと嬉しいし、読んだ感想を喋れば盛り上がるわけだから仲良くもなれるわけですよね。そうして読書の幅が広がったと思います。ある程度のインプット量があると、気になるテーマみたいなものが自然と出てくるようになるので、自分が興味あるもの、知りたいことを自分で主体的に見つけられるようになったのは、もしかしたら社会人になってからかもしれないですね。

加藤- 確かに大学生にとって自分で問いを見つけることは、多分卒論とかですよね。そう考えると、問いや定義を出し、仮説もした上で先生が一緒に手伝ってくれる小・中・高校の教科書での学びはすごくよくできているし、主体的に問いを見つけられるようになるために読書をしていくことは大事なことだと思いました。

水野- 問いの見つけ方とか、自分が興味を持てることの探し方などを教えてくれる本はもちろんありますが、そういうリサーチクエスチョンの始め方みたいな本にほとんどの人はアクセスすることが難しいし、実際僕は大学生の頃に本を1,000冊くらい読んだのですが、大量のインプットをしてようやく問いが見つかるようになった感じです。知りたいことについて調べるためにはどのような本を読めばよさそうかという勘が働くとか、面白そうな本かどうかをパラパラ見ただけで判定するなどのスキルは、ざっくり1,000冊読むことである程度身についた感じでしたね。

でも、一つは僕の学科が比較的時間に余裕があったというのも大きいと思うので、毎週のように教科書を読み込んで勉強しなければいけない学部の学生さんには、同じようにできるとは思わないですね。

読書の変遷は人生の変遷

小説を読まなくなった理由

加藤- 学術書や専門書の話はすごく多いですが、逆に文芸書や小説を読むことはありますか。

水野- 大学生の頃はありましたね。だから社会人になって小説を読めている人はすごいと思っています。

僕が小説を読まない理由は、単純に自分に今必要だと思っていないからというのが大きいです。書評家の三宅香帆さんが著書で「小説は自分の人生のテーマと重なるとすごく面白い」というようなことを書かれていて、例えば恋愛で傷ついた時に失恋物の小説を読むと共感できるし、就職活動をする時に朝井リョウさんの「何者」を読むとすごく印象に残ったり。社会人になってからそういうテーマがあまりないから、どちらかというと教養書みたいなものの方が入ってくるというだけで、人によっては小説の方がいいという人がいると思いますけどね。

加藤- 確かに、中学校の時にずっと「都会のトム&ソーヤ」という本を読んでいて、いま大学生になったら読まなくなったことを考えると、自分を投影していたことはあったと思いますね。

水野- そうだと思いますよ、多分。だから悩みとか自分が直面している大きなものと、その本のテーマが重なるとすごく自分に入ってくるはずで、実際に自分はそうでした。そういう本の選び方ももちろんあるし、大学生のうちに読書に対する力を鍛えておけば社会に出てからも使えるので、例えば悩んだ時に対処する方法を模索する一助になると思いますけどね。

大学生の時こそ読書を

浦田- 読書の話と関連して、今の大学生が置かれている状況として、なかなか主体性が持てないという声もあったりする中で、大学生にとってどのような学びや、学びの機会が必要だとお考えですか。

水野- 社会に対する提言みたいなものがあまり自分の中にないので、繰り返しになるかもしれないですけど、社会人になってから新たなスキルを身につけたり、資格を取ったりするのは、結構大変で面倒なことで、最近出た「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という本とか、「ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち」という本を読むと出てくるのは、明確にこれくらいのリターンがありそうだという見積もりがとれるもの以外を社会人になってからやるのは結構大変だということです。

社会に出ると、3時間を投下したけど自分に何も得るものがなかったというものに耐えられなくなることが多くて、とりわけ平日ずっと仕事をして、特に激務だと土日を心身の回復のためにあてる生活をしていると、そういう無駄にしたことに対して落ち込むことが増えてきます。だからそういうマインドになる前に、例えば必要な失敗をしておくとことも重要だと思っていて。

僕の場合は読書でしか語れないので読書に関していえば、読んだけど面白くなかった本をある程度読まないと、面白い本を探すことはできなかったりするし、あと読書は苦手な人にはものすごい負荷がかかる行為なので、忙しくなってから読書の習慣を身につけるのは更に負荷がかかりますが、僕みたいに大学生の頃にある意味サボりながら読むということ、一生懸命全部を身につけるのではなく、自分に引っかかる部分を見つけて読むことが早くできるみたいな能力をつけておくと、忙しくても読書ができるから、そういう感覚で大学生の時間を使っておくと、もしかしたら大学生の頃にはできなかったけど、社会人になってからそういう主体的なテーマ設定を見つけるみたいなことはできるかと思います。

今はそれを簡単に発信できるテクノロジーがいろいろ整っているので、YouTubeでもいいし、ブログでもいいし、Podcastでもいいし、そういうデバイスはいっぱいあって、それをやるのは楽しいから、大学生のうちにそういう基礎筋肉みたいなものをつけておくといいかなと思いますね。

浦田- 私は国語教育専修に通っておきながら大学の勉強が忙しく、なかなか本に向かうことができていない状況ですけど、社会人になる前にできる失敗をしておくことも大切だというお話、いますごく身に染みて感じました。大学生活が少し残っていますので、これから少しでも意識を向けていきたいと思いました。

水野- 別に読書じゃなくてもいいですが、比較的読書の方が何か知識を得るときに転がっているものが多いと思います。今の日本だと論文のオーディブルなどはあまりないので、時代が追い付けばそういう形でのインプットも可能でしょうが、現状だとやはり本しかないという意味では、僕は一番効率がいいと思うので、大学生の頃の時間に余裕のある時に習慣つけておくだけで、今後の人生で大きなリターンが返ってくると思うので、ぜひ頑張って身につけてもらえると、自身が出版関係者でもあるので嬉しいなと思います。最初から難しい本を読まずに、自分が読み通せそうだと思える、例えば1週間で読めそうだと思えるような薄い本から始めてくださいね。

好きな書店のタイプ

南部購買の思い出

髙須- 読書を再開するきっかけは南部購買で本を買って、というお話がありましたが、生協の書籍コーナーの印象はいかがでしたか。また、どんな書店がお好きですか。

水野- 全く面白くない話ですけど、まずやっぱり安く買えるのがありがたかったですね。書籍は基本的には割引では買えないので、新刊が出ると必ずそこで買うように気をつけて漫画を安く買っていました。あとは、普通の書店にはあまりない言語学のコーナーがちゃんとあるから、いい本に出会ったことはありましたね。難点としてはもちろん、あまり書籍の入れ替えがないというか、大きくガラッと中身が変わることがないから、最初の衝撃をあまり更新されることはなかったですけど、それでも身近なところで簡単に言語学、言語関連の書籍を見られるのは大きかったですかね。

あと大学生協の書店は、岩波文庫がたくさん置いてあるから嬉しかった覚えがありますね。岩波の書籍は買い切りなので、一般の書店はリスクが高くて仕入れにくいですけど、大学生協は岩波のラインナップの比率が、売り場面積に対してすごく高いことが嬉しかったですね。それって学生を尊重しているというか、岩波なんて読まないだろうではなくて、大学生協の強気が見て取れますよね。それは嬉しかった覚えがありますね。

テンションが上がる書店とは

水野- 好きな書店でいうと、僕は一つのテーマについて、いろいろな角度の研究者の本を読むのが好きで、例えば「なぜあの人のジョークは面白いのか」という本は進化生物学者がジョークについて研究した本で、それとは別に「限界芸術『面白い話』による音声言語・オラリティの研究」という専門書は言語学者が面白い話を分析した本、つまりそれぞれはジョークや面白い話を言語学の観点と進化生物学の観点から見ている本で、普通のジャンル別で分けると重ならないようなこういう2冊が横に並べてあると、気の利いた書店だなと思いますね。

例えば似た話で、最近「Mine!」という所有に関する書籍が出て、それは法学者が所有権をめぐる面白話を集めた本ですけど、それと例えば持つという動詞についての分析の本が横に並んでいたりすると、この2冊を読むといろいろな角度で「持つ」について知ることができるという並べ方をしてくれている書店だと感じて、やっぱりテンション上がりますよね。それはやっぱり個人の、それこそ独自の仕入れをしているような書店さんに多いかもしれないですね。県外の皆さんに全然通じなくて申し訳ないですけど、愛知県だったら「ON READING」という東山の書店さんとか、「TOUTEN BOOKSTORE」という金山にある書店などが、今の例に該当するのかなという気がしますね。

もしかしたら、それは少し上級者向きかもしれないですけどね。初心者の方には売れている本や面白い本がドーンって置いてある方が親切なのかもしれない。ただ若干慣れてくると、そういう並べ方に工夫がある方が書店として個性が出るので面白いかなとは思います。

自身のアウトプットから広げる未来

知識を得る楽しさの芽を自分で育てる

浦田- 「ゆる言語学ラジオ」や「ゆるコンピュータ科学ラジオ」などのコンテンツを通して、どのような人が増えていけばいいなと思われますか。

水野- これは堀元さんというより僕の意見ですけど、一つはさっきも言ったように「研究はしないけど、学問は面白い」人たちがいてもいいと思うのです。どうしても学問となると最終的には研究をする、だから研究をせずに学問を消費している人は、研究をしている人に比べて劣っているという考え方をしている人もいると思いますが、僕個人としては消費しているだけでも、全員が作り手にならなくても、むしろその方が、競技者人口が増えるのではないかと思っています。

僕も堀元さんも学部卒なので専門的な知識は全然ないですけど、社会人になってから、こうやって研究とは関係なく無責任に勉強して、ある意味無責任に研究について語り合う趣味があっても別にいいと思います。その様子をYouTubeで見せることで「研究者になるわけではないけど、学問は面白いから消費する」みたいな人が増えてくれたら嬉しいと最近は思っていますね。

浦田- 私も最近発信された「ビジュアルシンカー」のような、そういう知識を得られるだけで楽しいと思うことも非常に多いので、自分から発信していくのではなくても学問の世界に入り込めるという環境はすごくいいなと思いました。

水野- 浦田さんが「知識を得るのが楽しいと思った」と言われましたが、その気持ちを自分でうまく育てると大きくできると思います。僕の場合は、本を読んで「やっぱり、これは面白いな」というのを確認し続けることで、その気持ちが相当大きくなり今がありますが、多分その芽は逆に放っておくと忙しくなることで消えてしまうこともあるので、大学生のうちにそれを大きく育てておくと社会に出て忙しくなった時でも、仕事のことだけを考えるようなことがなく、趣味の世界に逃避することができるのではないかと思いますね。

読者の皆さんへ

加藤- おそらく読者の大多数が大学生などの若者世代になると思うので、その世代に向けてのメッセージをお願いします。

水野- あまり自慢できる大学生ではなかったのですが、就職活動自体は割とうまくいって、友達と一緒に始めたYouTubeも多くの人に見てもらっていて、大学生時代だったら絶対にアクセスできなかった言語学者と対等に話したり、あるいは褒めてもらったり、サポートしてもらったりすることに驚いている日々を送っています。だから授業をサボって研究に向いていないとか、大学を選択したことに迷いが生じても、いろいろなことが確定するのは少し後だなというのが、ここ最近実感していることです。僕の場合は読書を大学生の頃に頑張ることで、ある意味逆転することができたので、自堕落な大学生にこそ、こういう生き方もあるのだというのを、一つの参考にしていただければ嬉しく思います。

2024年4月30日リモートにてインタビュー

PROFILE

水野 太貴 氏

1995年 愛知県生まれ。

名古屋大学文学部卒業。大手出版社勤務。

主に言語学をテーマとした「ゆるく楽しく言語の話をする」をコンセプトとする「ゆる言語学ラジオ」というPodcastやYouTubeチャンネルを堀元見氏と共に、製作・出演している。

YouTubeチャンネル登録者数26.5万人(2024年5月現在)

2023年4月7日、番組初の著書『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』を刊行した。

▼受賞歴

- JAPAN PODCAST AWARDS「ベストナレッジ賞」、「リスナーズチョイス」

- INDIE Live Expo 2022「さっさと続きを遊んでほしいで賞」、「実況アワード大賞」

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCmpkIzF3xFzhPez7gXOyhVg/featured