井手上 漠 氏 インタビュー

モデル、タレントとして活躍する井手上漠さんは、生まれ持った性に対して「こうあるべきだ」とする社会の押し付けに居心地の悪さを感じていました。しかし、成長する過程で様々な人と出会い、その出会いを糧に自分自身を肯定しチャレンジし続け、今の自分の生き方を探し当てることができたといいます。

井手上さんが全国学生委員の質問に誠実に答えてくださったことで、メンバーはその考え方や価値観に触れて新しい視野を開くことができたインタビューとなりました。

全国大学生協連 全国学生委員長

加藤 有希(司会進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

久野 耕大

インタビュアー

全国大学生協連 東京ブロック学生事務局

副委員長 山田 彩華

インタビュアー

「私」という存在について

人と人が分かり合うということ

境目がない社会に

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

加藤- 本日はお時間をつくっていただき、ありがとうございます。私は、全国学生委員会で委員長を務めている加藤有希と申します。2023年3月に福山市立大学を卒業しました。本日はよろしくお願いいたします。

久野- 全国学生委員会の久野耕大と申します。加藤同様、昨年埼玉大学を卒業しました。よろしくお願いいたします。

山田- 同じく全国学生委員会の山田彩華と申します。今春、東京外国語大学を卒業しました。東京ブロック学生事務局で副学生委員長を務めております。よろしくお願いいたします。

加藤- 僕たち3名は全国大学生協連の学生委員会として、各地の大学生協や学生委員の活動を支援したり、全国的なつながりをつくるセミナーを開いたりしています。近年、全国的にもLGBTQに関して関心が高まっている中、ジェンダー平等を実現しようと、昨年6月に学習会を開催しています。

井手上さんはご自身のSNSで「性別がない」とおっしゃられており、LGBTQ+やジェンダーレスのどれかに当てはめず、自分らしく生きることや自己の意思決定を大切にしておられるという印象があります。

今の大学生には自分が何に当てはまるのかと考え、生きづらく感じる方も多いと思います。このような時代だからこそ、自己決定の大切さを私たち大学生にアドバイスしていただきたいと思い、このインタビューを企画しました。

井手上- 「性別がない」と書いたのは、LGBTQ+という言葉が普及しつつある世の中で枠に当てはめられたくない、枠の中で生きていたくないという思いです。

こういうお仕事をしていて自分の性と向き合ってみると、性別がないということが新人類すぎて頭を抱えることもありますが、今回このように皆さんとそれぞれの考えを共有する場を設けていただけて、私もとても嬉しく思っております。本日はよろしくお願いします。

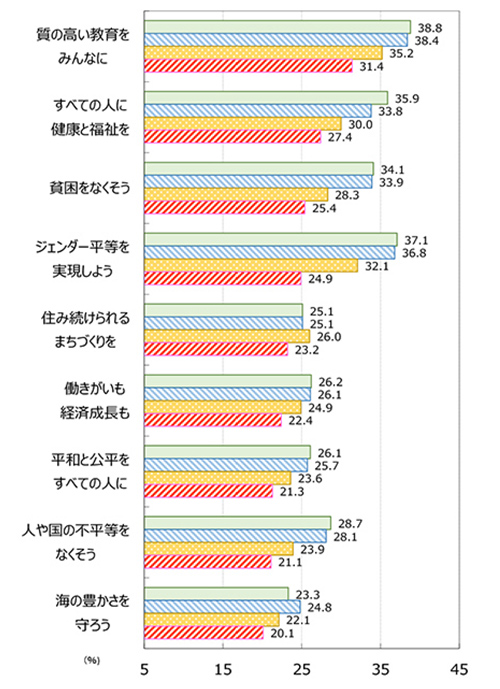

SDGsの17の目標に対する関心度(%)

(いくつでも・上位9項目)

加藤- 全国大学生協連が昨年実施した第59回学生生活実態調査では、学生のSDGsへの関心についても調査しております。17の目標について関心度が漸減しているとはいえ、関心が高い目標の上位から4番目に「ジェンダー平等を実現しよう」があります。

大学生協はSDGsの達成に向けた活動として、例えば留学生に向けた取り組みなど、大学生活を共にする多様な学生がよりよく生きられるような活動を行っています。

本日はお話を伺える機会をいただけて大変嬉しく思っておりますので、一人ひとりが自分らしく生きられる世の中をつくるためにも、ぜひ井手上さんから今の大学生にメッセージをお願いしたいと思います。

「私」という存在について

「性別がない」という結論

加藤- 「性別がない」と公表された際のご自身の気持ちや、公表するに至ったきっかけを教えてください。

井手上- 16歳の時にジュノンボーイ・コンテストに出場し、「可愛すぎるジュノンボーイ」というトピックでポンと世の中に出た時には、性別に対しての自己紹介は特にしていませんでした。まあそのままでもいいのかなと思いましたが、こういう職業をしていると偏見で解釈されることも出てきて。自分がしたいことと世の中での自分のイメージがかけ離れてきて、全然違う私の存在が広がっていくと、いただくお仕事や私が発信することに対しての解釈も全部変わってくるなと思いました。

なので、ちゃんと明言するべきかなと迷いましたが、LGBTQ+のどれにも当てはまらないので言い方が難しくて。考えぬいた結果、そもそも性別ってむりやりどれかにあてはめなければいけないものでもないんじゃないか、と思ったので「性別がない」という答えにたどり着き、SNS のプロフィールに記載しました。

加藤- どれにも当てはまらないという意味なのですね。公表された後に、周囲からの反応や変化、ご自分の変化はありましたか。

井手上- 応援してくれる人もいますけど、まだ難しい存在だとは思っています。もちろん私が発信者として生きていけるのは、時代の変化ありきだと思うので、そこにはすごく感謝しています。これが10年前だったら、私のような存在を世間は否定的な目で見ていたと思うので、発信者として世の中に出ることも難しかったと思います。

でも、この間受けた新聞のインタビュー記事がSNS に飛び交っていて、ちょっとエゴサーチしたときに、やっぱりまだ私のような「性別がない」という存在は、理解されにくく受け入れられないという声がすごく多いなと感じました。

私たちって目で見えるもので判断しがちじゃないですか。よく言われるのは、私の話し方や仕草は皆さんが見てきた価値観の中にある「女性らしさ」が強すぎて、私が女性を目指しているんじゃないかと思われることです。

「それなのに、まだ性別がないって謳ってんのか、こいつなんなんだ?」と受け取られることがすごく多く。そういう反応を見たときに、「あっ、これが現状か」と知るわけです。そこで私は、大げさな言い方ですけどまだ死ねないなっていうか、この世の中にはまだまだたくさんの価値観がある事を発信していきたいなって思ったんです。

「自分は何?」という曖昧さの中で

井手上- 逆に皆さんはどう思いますか、こういう存在。率直にお願いします。

加藤- いや、僕は素直にいいなって思っています。それこそ時代の潮流が多様性を認めていこうという社会の中で、井手上さんがそうやって生きていこうとするのは、それで別に相手が嫌な思いをするわけではないじゃないですか。別に僕は「なんだこいつは」とは思いません。

でも、例えば実家に帰省した時などに、両親や祖母と世代間のギャップはやはりまだあると感じています。僕には小学生の男のいとこがいますが、その子が髪を伸ばしていて、でも学校側は承認しているという感じなんですよね。その子の両親は「いや、男だったら坊主の方が」「やっぱりスポーツ刈りみたいに短い方が」と言うので、確かに前時代的な考えを持っている人もまだいるよなと、僕自身は思っています。

井手上- そうですよね。

加藤- 僕自身まだ「性別がない」ということの意味が本当には分からない状態なのですが、井手上さん自身もご自分の性別が判別しきれていないという感じなのですか。

井手上- 昔は探し求めていた時もあったし、答えがあるほうが生きやすいのは知っていました。けれど多分私は、これって決められると、そこで生きなきゃいけないというプレッシャーに押しつぶされてしまうと思うんです。今は「自分は何なのだろう」という曖昧さの中で生きているのが心地いいのだと思います。自分そういう部分を理解しているからこそ、その答えにたどり着こうとはしていないんですよね。

昔から自分のことを周りに決められるのが好きな性格ではないので、「性別を探し求めていない」というのがアンサーです。

人と人が分かり合うということ

大切なのは認め合う心

久野- 井手上さんが高校時代に行った制服改革のエピソードについて教えてください。高校1年時から動き始めて実現に至るまで2年間かかったということですが、井手上さんにとって当事者と第三者が分かり合うために大切なことは何なのでしょうか。

井手上- それはもう、認め合うという心です。ジェネレーションギャップはしょうがないことだと思います。時代はこれからも変わっていくものだし、今、私たちがここで交わしている会話も10年後、20年後にはそんなのありえないと言われる世の中になっているかもしれないじゃないですか。

例えば、私は今21歳ですが祖父母世代の方から言われることや、指示されることは、愛情だと思っています。昔、私の祖父は、私が可愛い服を着ると、怒鳴るような人でした。だから私は当時祖父が大嫌いでしたが、成長するにつれ考え方が変わりました。

多様なセクシュアリティなど認められていない時代を生きてきた経験から、自分の孫が変わり者と言われて生きていくと考えたときに、社会で立ち向かう壁があまりにも高すぎて、この子はきっと大変だろうなとか、人間関係に苦しむだろうなという、私を想うがゆえに起こる不安や心配から私を怒っていたと思うんですよね。

こうやって考えられるようになったのも、認め合う心を常に持ち続けていたからなんです。なぜ分かってくれないのか、なぜそんな言い方をするのかと、お互いに思っていても、何も解決しないと思います。

高校時代に制服改革をした時に先生とぶつかり合ったことがありました。その時は、一度その話は持ち帰り、性別に悩んでいる子が制服を着ることですごく苦しんでいるという状況を、分かりやすく伝えるにはどうしたらいいんだろうと考えたんです。

その先生は生物学上も心も男性だったので、「先生は、明日からスカートをはいて学校に来てくださいと言われたら、来られますか?」と聞くと、「来られない。恥ずかしいから」と仰いました。「私たちは、その恥ずかしいという心のまま学校に来ています。先生はいつも『学校は勉強するところだ』と言うけれど、私たちが勉強以前に学校に来ること自体にストレスを感じるのは、生き生きと過ごす権利をこの制服に奪われているからです。」と言ったら、すごく分かってくださったんです。

ぶつかり合う前に認めあい、受け止めあう、そうすることできっと言い方も変わってくると思うし、調和性や尊重し合う心も芽生えて、解決につながっていくのだと思います。これは性別に関してだけでなく、他のことにも通じると思うので、私たちに必要なのは認め合う心かなと思います。

「無関心」は「認める」の範囲内

久野- 認め合う心……ちょっと前提的な話をしますが、LGBTQ+や「性別がありません」と言う人に対して僕がどういった印象や考えを持っているのかというと、本当に「失礼なことですみません」と言うしかありませんが、世間一般に多い無関心な部類に入るのかな、という感覚が自分としてはあります。

だから、そういう人たちに対しては否定的になるということすらそもそもないということですが、実際に苦しんだり辛い思いをしたりしている人がいるという現状に、理解しようとしたり動こうと努力したりすることもできていなくて、そもそも認め合うという心すら持ってないという状態です。

だからこそ、こういった機会をいただいてお話をお聞きすることができたのは非常に貴重な経験で、自分としてももう少し考え方を変えるべきだということにつながったので、本当に有難いと思っています。

井手上さんが言われる言葉や表現を表面的にただただ聞き取るだけではなく、それにはどういう意図や背景があるのかというところもしっかり考えるべきところから、まずは始まると思います。

井手上さんは、認め合う心を持つ上で第三者に特に意識してほしいと思うことはありますか。

井手上- 認め合うということは、表面的なものでOKだと思っています。よく聞くのが「理解しよう」「理解し合おう」という言葉ですが、私は「理解」は違うと思います。その人の生い立ちや苦しんだ姿を見てきて、その人の人生の分岐点はどこなのかということがすべて分かったときに、初めて「理解する」という言葉が使えると思います。

本当にどん底に落ちている時は、他者が言う「理解してあげるよ」「理解できるよ」という言葉はあまりにも危険すぎると思うんです。きっと当事者は「分からないくせに」と思います。人って、そんなに簡単に他人のことを理解なんてできない。それこそあまりにも安易すぎて、スカスカなただの表面的なものにすぎないと思ってしまうんですよね。

でも、その人の雰囲気や話し方や表現や空気感などで、この人は真剣な話をしているのだろうとか、きっと辛いことがあったんだろうなとか、なんとなくは読み取ることはできませんか?

例えば久野さんがすごく大切に思っている友達が、「実は俺はゲイなんだ」と打ち明けてくれたとします。それは何気ない日常の会話ではなくて、ちょっといつもとは違う空気感で、2人きりですごく真剣な声のトーンで。久野さんがこの人はきっと初めて自分に真剣な話を打ち明けてくれているんだろうと知ったら、もちろん戸惑うじゃないですか。

きっと久野さんも、受け入れるまで時間がかかると思うんです。でも、多分その人が求めているのは、心の底から自分を理解してほしい、分かってほしいということではないと思います。ただ、久野さんがさっきおっしゃった「関心がない」ということ、「俺、本当に無関心だからどうでもいいんだよね」、これがベストアンサーで、私はそれでいいと思います。

「無関心」は「認める」の範囲内だと思うので、きっとその人からするととても救われる言葉になると思います。どうでもいいとか興味がなくて「あ、そうなんだ」程度でいてくれたほうが、認めてはくれているんだ、別に打ち明けたことで今までの関係性が崩れるということはないんだという安心感を得ます。これで私はグッドだと思うし、もっと深い絆が生まれるかもしれないと思う。

私の中で「認める」というのは、安易だけど安易じゃない。「理解」のほうが私はすごく軽いものだなと思うので、理解が簡単に飛び交ってしまうと借り物だなと感じてしまいます。

だから「認め合う」ということが大事だという考えにたどり着きました。

久野- 自分としても「理解」という言葉の意味合いがどんなふうに捉えられているのかというところまで深く考えていませんでした。言い方を変えれば「理解」という言葉を便利に使えるという捉え方があるということが、今の井手上さんのお話で分かったところです。

「無関心」が、当事者の方々にとっては肯定的な言葉の1つとして認めてもらえるというのも、自分としては今まで経験してこなかった新しい考え方だったので、これも軽いととられるかもしれませんが、本当に勉強になったと思います。

境目がない社会に

当事者と第三者

山田-

私が学んだ東京外国語大学では多くの留学生が在籍し、国際的な問題に関心がある学生、中でも特にジェンダーに関するトピックに興味のある学生がとても多かったです。ジェンダーに関する理解を広めていこうという声が国際的にあり、生協学生委員会の中にもその応援をしていきたいという動きがありました。

6月には「プライド月間」※として、店舗も虹色に装飾したり、ジェンダーに関する書籍を紹介したりということを通してLGBTQ+について広めていこうとしたのですが、そこで直面したのが、やはり当事者でないと分からないことがたくさんあるという実態でした。当事者ではない第三者にとっては、どの程度踏み込んだらいいのか分からないし、どんなことを言ったら傷つけてしまうのか、そういうセンシティブな問題になる境目がちょっと難しいなあと思っていました。※プライド月間…6月に世界各地でLGBTQ+の権利を啓発する活動やパレードなどのイベントが実施される期間。1969年6月にアメリカのニューヨークで起きた「ストーンウォール事件」がきっかけになっている。

↑東京外語大学生協学生委員会TuCoSの活動

X(旧Twitter)より、2023年6月20~30日に実施したプライド月間の様子私からお聞きしたいのは、当事者の方との会話や接し方において、第三者はどのようにするのが心地よいと感じられるのかということです。

井手上- 例えば山田さんは、初めての学校生活でこの子と仲良くなりたいと思ったら、どう話しかけますか。

山田- 普通に挨拶して友達になろうと言います。

井手上- そうですよね。この子はLGBTQ+の子だからと対応を変えなくてもいいと思います。

恋愛の話がセンシティブになるだろうという考えをお持ちなのであれば、それも当事者の私からすると、そこに気を使われることに気を使っちゃうんです。恋愛のことは触れてほしくないと思っていて、友達と恋愛の話題になった時にはこちらがうまくかわすだけであって、山田さんが「聞いちゃいけないこと聞いちゃったかな」「触れちゃいけないことに触れちゃったかな」と思うのは、すごくこちらとしても申し訳ないと感じます。

自分がすごく仲良くなりたいと思った人がたまたまLGBTQ+の人だったら、「これ言っちゃいけないな」「これ言わないでおこう」ということを続けていると、本当に仲良くなれないと思うんですよ。対人間っていうのは普通と変わらないので。

「普通って何?」

井手上- 意外と私は、否定されることも嫌ではないんです。3歳ぐらいからずっと20年近くこの性と向き合ってきて思うのは、私のことを「なんか重いな」とか言って、ちょっと小馬鹿にするような態度をとる人でさえ仲良くなれる気がするんです。

自分でも理由は分かりませんが、むしろ私の性に寄り添おうと近づいてくる人には、逆に拒否反応が出てしまうんです。「そういうの求めてないのに」って思っちゃう。むしろ何も気にせずに「俺たちめっちゃフレンド!」みたいな感じでフラットに来られるほうが、こっちも話しやすいし笑い合える。

LGBTQ+の人だから、そうじゃないからっていう、そこの境目って意外となくていいのかなって思うんです。もうそろそろそういう世の中をつくっていかないと。

今、日本はLGBTQ+に対して遅れていると言われています。政府もLGBTQ+を理解しようと動きだしていますが、言葉だけが先行して、そこにみんなの心が追いついてなければ意味がないと思います。「あなたも普通の人だよ、日常の中にとけ込めるんだよ」って対人間同士で感じ合うことが、一番大事だと思うんです。

山田- 私には全然なかった視点だったので、大変勉強になりました。確かに最近はLGBTQ+という言葉が先行しているという感じがあります。それを理解しようという風潮が若者の中で広まっていると思うのですが、実際にはそういったことはあまり気にしないで、みんなが1人の人間であるというところにフォーカスして日常にとけ込むということが大事なのだと思いました。

人に会い、話を聴くこと

山田- 自分の性について迷っている学生が、自分と向き合い、様々なことに挑戦する勇気を持つためには、大学はどうすればよいか教えてください。

井手上-

いろいろな方法はあると思いますが、私だったら交流の場を増やすとか、何かを成し遂げた人をお招きして、スピーチしてもらうとかでもいいと思います。

私は高校卒業後に専門学校に行って今21歳なので大学生の年齢なのですが、やはりいろいろな人の経験や価値観に触れることは、LGBTQ+に関係なく、誰しも経験すべきことだと思います。自分の知らなかった世界を知る事はとても刺激になります。

私はTED※で、様々な人のスピーチを聞いています。こういう職業なので、いろいろな人の話を聞いてその人の考えを知るのは、自分も頑張ろうと思えるし、すごく勉強になります。発信者として、もちろん誹謗中傷もありますし、性別がないという新人類すぎて前例がないので、自分が失敗例になる場合もあります。※TED(Technology Entertainment Design)…世界中の著名人によるさまざまな講演会を開催・配信している非営利団体。プレゼンテーション映像は、YouTubeにも上がっている。

でも、そうやって人の話を吸収することによって、失敗が失敗ではないと思えるようになりました。私が好きなのは、『この世に失敗はない』というスピーチです。全校の前で挨拶する時に、歩いていてずっこけて大恥かいたとします。その時は失敗だと思っても、それが 5年後10年後、みんなで集まってお酒が飲めるようになった時に笑い話に変えられれば、それは恥ずかしい思い出ではなくて面白い話になります。

未来の自分が助けてくれると思えば、私が今感じている失敗は失敗じゃないと感じられるスピーチなんですけど、それまではそういう価値観が私にはなかった。でもその人の話を聞くことによって失敗が全く怖くなくなったんです。だから、いろいろな価値観に触れたりいろいろな人と関わったりすることが、特に今の私たちにはすごく大切なことで、そういう機会を増やすのはいい刺激になると思います。

加藤- 様々な価値観や世界観に触れるためには、人の話を聞くことが一番だと思われますか。

井手上- 私は人に会って、話を聴くのが大好きです。「聴く」って、心でちゃんと感じて聴くって意味です。本当にそれで人生が変わったと言っても過言ではないし、人の話を吸収して今の私が出来上がっているのは間違いありません。

全国の大学生へのメッセージ

加藤- 読者の大多数を占める大学生にメッセージをお願いいたします。

井手上- 自分のことを自分が一番知っていると思うのは実は間違いで、人を見て人の話を聴いて人の価値観に触れた時に自分を初めて知るのだと思います。他の人の強いところや自分が欲しがっていた部分に気付き、自分の足りてない部分を知る。人と関わることに疲れてしまうことはあるし、誰のことも信用できなくなってしまうこともある。でも、また人を信じようとする心に変えてくれるのも人で、常に私たちは人と関わらなければ生きていけない。

大学の授業で学ぶことはたくさんあると思いますが、人が人から価値観とか人間関係など人間性の部分を学ぶことは最も大事なことだと思います。

私は学力が飛びぬけて良かった生徒ではなかったけれど、人と関わるのは大好きです。けんかをした時の解決方法や先生とのジェネレーションギャップの解決の仕方も、人との関わりの中でいろいろな価値観に触れたりいろいろな本を読んだりしたことで成し遂げることができてきたと思っています。

これからの未来をつくるのは私たち世代やその下の世代で、下の世代が新しいものを持ち込んできた時に、自分たちもそれを受け入れるだけの広い心を持てるように、今を十分に生きていければと思います。

加藤- 様々な価値観に触れている井手上さんだからこそのメッセージだと思います。本日は本当にありがとうございました。

2024年4月26日リモートインタビューにて

PROFILE

井手上 漠 氏

2003年生まれ。島根県隠岐郡海士町出身。男性として生まれるが、幼少の頃より自分の性を男女の枠に当てはめられるのに戸惑いを感じていた。17年、中学3年時に自分のことを書いた弁論文『カラフル』で「第39回少年の主張全国大会」に出場し、文部科学大臣賞を受賞。18年、高校1年時に第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでDDセルフプロデュース賞を受賞。「可愛すぎるジュノンボーイ」として注目を集め、21年に発行された初のフォトエッセイ『normal?』は、発売前に重版が決定した。高校卒業後は上京して芸能活動に専念し、多くのメディアに出演、モデルとしても活躍する。22年、ジェンダーレスファッションブランド「

インスタグラム @baaaakuuuu

X(旧ツイッター) @i_baku2020