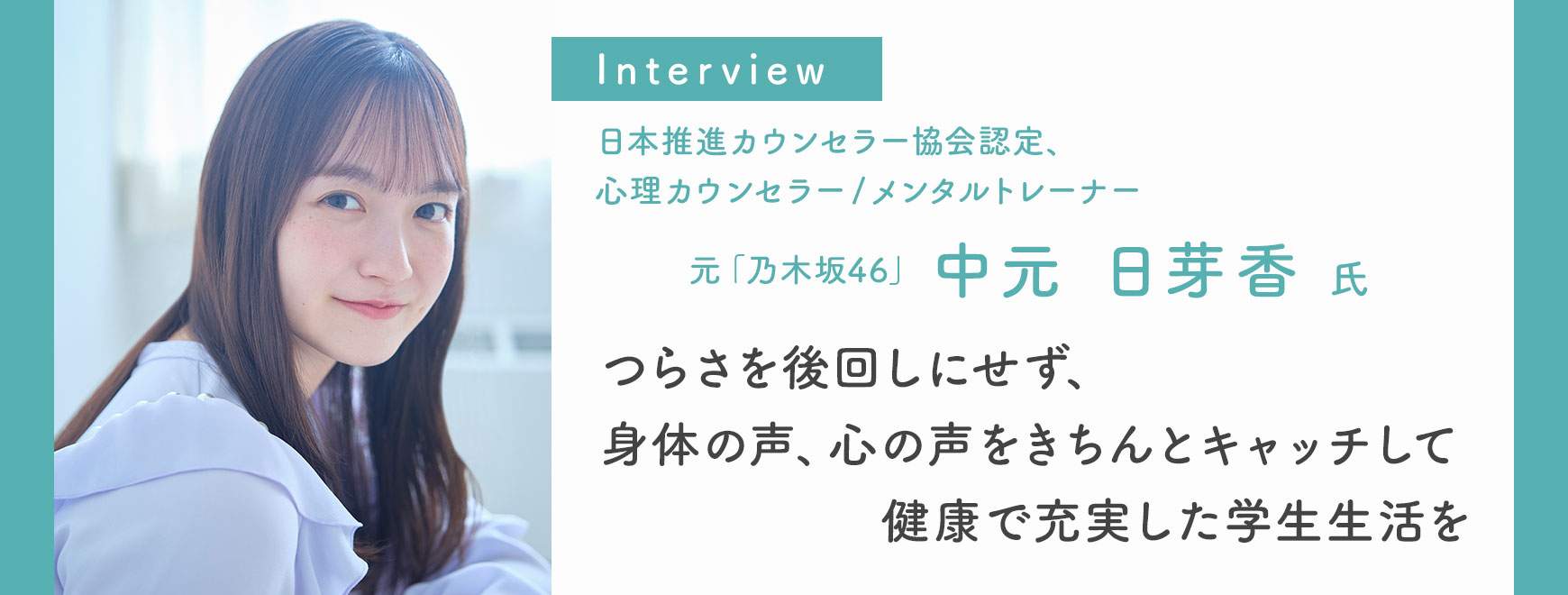

中元 日芽香 氏インタビュー

元「乃木坂46」のメンバーで、現在は心理カウンセラー/メンタルトレーナーとして活動されている中元日芽香さんの転身は、アイドルとして輝き続ける中で体調を崩し、休業を余儀なくされた時にマネージャーさんの勧めでカウンセリングを受けたことがきっかけでした。

自分の「つらさ」や「悩み」を抱えきれなくなる手前のグレーゾーンの段階で、メンタルケアについて考えることの重要さを、ご自身の経験をもとに発信することで予防の一助になればと活動されています。

職業柄、お人柄、共にあふれる優しい語り口で、心の健康や周囲との関わり方についてお話いただきました。

全国大学生協連 全国学生委員会

委員長 加藤 有希(司会/進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

副委員長 中野 駿

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

出口 美那子

インタビュアー

全国大学生協連 東京ブロック学生事務局

委員長 田村 莉穂

インタビュアー

心理カウンセラーとしての仕事

心の健康を守るために

過去の経験から

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

加藤- 本日はお時間をいただき、ありがとうございます。

全国学生委員会で委員長をしております、加藤有希と申します。2023年に中元さんの出身地である広島県の福山市立大学を卒業しています。

中野- 同じく全国学生委員会で副委員長をしております、中野駿と申します。2023年に名古屋大学を卒業しまして、現在東京で学生委員会として活動しています。

出口- 同じく全国学生委員会の出口と申します。今年の春に大阪樟蔭女子大学を卒業しました。

中元さんと同じく、大学時代は心理学について学び、精神保健福祉士の資格をこの春に取得しました。

田村- 全国学生委員会の田村と申します。今年の春に宇都宮大学を卒業しました。現在は東京ブロックの学生委員長を務めています。

加藤- 私たちは大学生協の学生委員会として、大学生がより充実した大学生活を送れるように、さまざまな取り組みを通して学生生活をサポートする活動を行っています。取り組みの中では心身の健康に向けた活動もあり、コロナ禍には動物と触れ合うことで心の健康を作るというものや、大学にある保健センターと連携しながら学生の健康を保つ取り組みなども行っております。

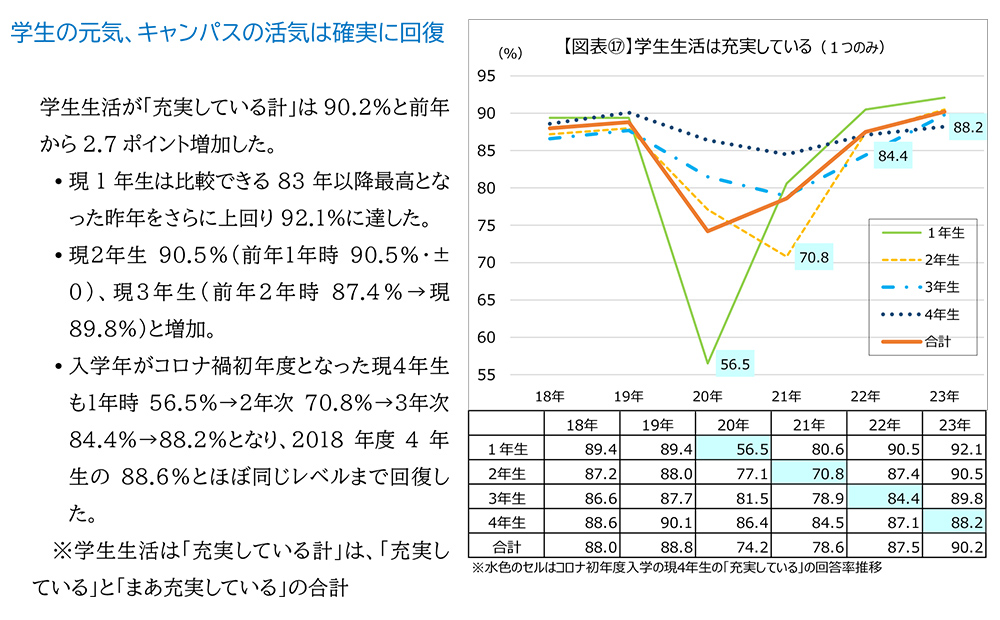

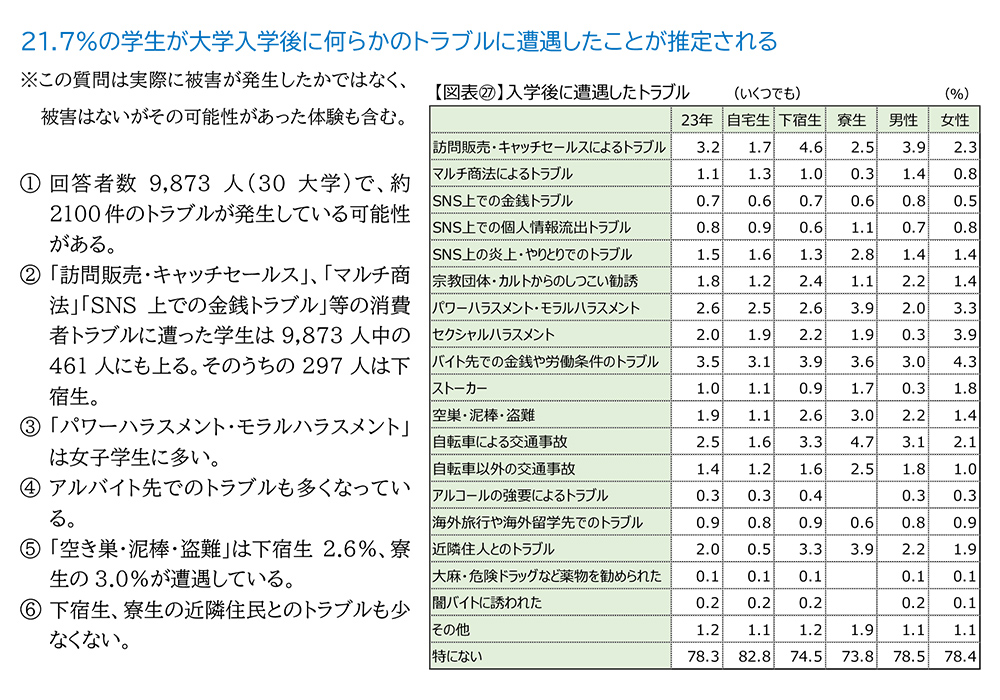

2023年度の秋に全国大学生協連で学生たちの生活の実状を調査する『第59回学生生活実態調査』を行い、※1約90%以上の学生から「大学生活が充実している」という回答を得ました。しかし対面で人と関わることが増えたことによって、ブラックバイト※2や、大学の研究室などでのアカデミックハラスメントやモラルハラスメント、学内でのカルト団体の勧誘など、さまざまなリスクが健在化しています。このような健康で安全な生活を脅かす危険性や、近年の物価高騰、奨学金返済など、将来に不安を感じる大学生が増加している印象があります。

中元さんはご自身の心が追いつかなくなった経験から、現在心理カウンセラー、メンタルトレーナーとして活動をしておられるとweb上の記事などでお見受けしました。自分の「つらい」という気持ちを発信できずに、一人で悩んでいる学生も多く存在すると思います。多くの学生が「well-being」を実現できるように、ぜひご自身の経験も踏まえて、学生に対してのアドバイスをいただければと思います。

※1 学生生活の充実度

※2 大学入学後のトラブル遭遇

中元- 中元日芽香と言います。広島県出身です。15歳から21歳までの間「乃木坂46」というアイドルグループで活動をしていました。グループ卒業後1年ほど勉強して22歳から28歳になる現在まで心理カウンセラーとしてお仕事をしております。

心理カウンセラーとして仕事を始めて6年目となります。前職の経験を生かしたカウンセリングやカウンセラーについての情報発信も時々させていただく機会がある中で、今回このインタビューの機会をいただき大変光栄に思っております。

心理カウンセラーとしての仕事

心理カウンセラーを志したきっかけ

加藤- 早速ですが、改めてご自身が心理カウンセラー・メンタルトレーナーを志したきっかけをお話いただけますか。

中元- きっかけは、私が20歳の頃に体調を崩して「乃木坂46」を休業していた時、臨床心理士の方にお世話になったことです。

それまでの私は誰かに頼ることがすごく苦手で、休業中でさえも「どうしてこうなってしまったのだろう」「早く仕事に戻らなければいけない」と、自分のことを責めることばかり考えきちんと休めていませんでした。

そんな中、マネージャーさんからカウンセリングを勧められて、お話することでカウンセラーというお仕事を初めて知り、志すきっかけとなりました。当時の私は「自分の悩みを誰かに話すだけで、大きく変わることがあるのだろうか」と、勧められたから受けるけれど、正直そこまで効果があると期待していませんでした。でもいざ話をしてみると自分の心が整理されていく感覚や、自分の弱みや暗い話をしてもきちんと聞いてもらえる安心感から、カウンセラーという仕事の意義を感じて、自分がアイドルの次にやりたいことはこれだと思い勉強することにしました。

加藤- 誰かに頼れない感覚というのは、一人暮らしの学生にとっては、すごく共感できる悩みだと思います。

大学生へのカウンセリング

中野- 実際、大学生の相談者の方はどのくらいいますか。差しつかえなければ、どのような相談が多いのかも教えていただければと思います。

中元- 割合としては社会人の方が多いです。それでも月に数名学生さんの話を聞く機会があります。学生の中では大学生が一番多いです。そして悩みの内容は将来への不安、あとはサークル内での役割や生活費に直結してくるバイトが多忙で疲れているお悩み、一人暮らしをするようになって自分一人で全てをカバーしていく上での体調不良などが多いです。あとは人間関係、友人とか恋人とか割と同世代間での人間関係の相談が多い印象があります。

中野- 自分自身もサークルで役割を持つことが多くなって、大変だと思う時期が大学生の時にありました。実際そういうお話を聞いて、カウンセラーとしてどのような対応をされるのでしょうか。

中元- 相談される内容はすぐに解決できないことが多かったりします。最初からアドバイスをするということはあまりなくて、お話を聞いていく中で、一人ひとりの生活をヒアリングして、無理のない範囲で提案できることを一緒に考えるよう心がけています。

高校生までは生活のリズムが作りやすいと思いますが、大学生になると曜日によって登校時間や、アルバイトで起床時間が違うなど生活リズムが崩れやすいし体が疲れてくると心にも余裕がなくなりやすい。心と体は連動していると思うので、第三者として話を聞き「このようなことに気づきました」とか、「このように思いますが、どうですか?」という問いかけをするようにしています。

心の健康を守るために

周囲とゆるくつながり続ける

加藤- コロナ禍が明けて、カルト教団や宗教団体による勧誘などが増えてきたとか、ブラックバイトへ身代わりのような感じで勧誘されることもあると聞きます。のめり込みやすい人、その要因、そうならない解決策や、日頃から心がけておくべきことなど、あれば教えていただきたいです。

中元- 一つにはやはり知識不足とか、経験不足があるのかもしれないです。勧誘してきた人がすごく上手に説明してくれるのかもしれないですし、それについて判断をする力がまだないことも要因の一つとして考えられえます。あとはその「心の揺れ」とか「迷い」みたいなことが、普段ならやらないと判断できることも「なんか今いいことないし、この話乗ってみるか」のように思ってしまうことも要因なのかもしれない。複数あるとは思いますが、それらと「孤独」というものが掛け合わさった時に、より発生してしまうのではないでしょうか。

解決策としては、友達や先輩、家族や先生など、周囲の色々な人たちとゆるくつながり続ける。このつながりは大事なのかなと思います。直接会話をすることも大事ですけれど、そうでなくても「この話に自分が乗って取り返しがつかなくなった時に、この人たちが悲しむかもしれない」という顔が浮かぶ人とそうでない人で「その話は止めておく」と言えるのかどうかが多少変わってくると思います。

あとは何か良くないと薄々感じているけれど、目の前にいる人との人間関係も絶ちたくないと思ってしまいどちらが正義か分からなくて、自分の心がぶつかるというか、迷ったりすることがあると思うのです。そういった時は立ち止まって一人で考える時間を持っていただきたいと思います。

やはり違うなと思ったら引き返すのは勇気がいることですけれど後々の人生を考え、いずれ仕事にも影響するかもしれない、家族にも迷惑をかけるかもしれないと思った時には引き返す。やはり心にブレや迷いがあると、正しい判断も浮かばないのではないでしょうか。

何かあった時に相談できる人がいるというのはやはり大事だと思います。それは私たち心理カウンセラーだけではなくて、同じサークルで時々話す人や研究室の先輩・先生とか、とにかくいろいろな人とゆるいつながりの網を張っておくということ。そして迷いが生じた時は、一人になって考える時間というのも設けていただきたいと思います。

自分自身のペースを大切に

田村- 大学生が心身ともに健康的に過ごすためには、どのような環境が必要だと思われますか。またその環境だけではなくて、学生自身がどのようなことに気をつけていくべきでしょうか。

中元- 環境としては、“何かあった時にはこの人を頼ればいい”“ここへ行けばいいんだ”というような、非常事態の際にパッと浮かぶ安心安全な人や場所を一人ひとりが持つことができたら、本当はすごく助かるのだろうなと思いました。お互いに顔を合わせるような間柄ならば、少しいつもと違うように感じる時「いつでも相談にのるからね」と一声かけてあげる。そうすることで“自分には味方がいてくれる”“気にかけてくれる人がいる”と思えるだけで心強いはずです。お互いにそういう環境づくりをしていくことで、仲間うちみんなが健康に過ごせればと思います。

学生自身が気をつけることとしては、友達とでなければ共有できない時間や体験、会話などたくさんあるし、大学生活ならではの楽しみの一つだと思うので、そこは大事にしていただきたいです。一方で、疲れを感じても誘われたから行かなければと無理をすることなく、一人になって自分自身を労わってあげる時間というのも意識して取っていただきたいです。心身が回復することで、また友達との楽しい時間に戻っていけるので、そういった一人になる時間というのも確保してあげてほしいなと思いました。

バイトをする・しないとか、就活を始めるタイミングとか、特にスタートのタイミングは一人ひとり違うので、周りとの違いが気になることが多い時期だと思います。ですが一番は自分自身のペースというものを大事にできたら、より大学生活が豊かになるのではないでしょうか。

田村- 確かに大学生だからこそ、悩みを仲間と一緒に話し合うこと自体が楽しいことだと思う反面、人によっては一人でいたい時間もあると思うので、そういうオンオフを大学生活で学んでいくことも社会人になる上での一つの経験になるのかなと思いました。

中元- 一人の時間が落ち着くか、みんなといることが落ち着くかというのを、今のうちから考えて自分を知っておくと、後々社会人になった時に、より生きやすさが高まるかもしれないですね。

ハラスメントへの心構え

加藤- 私事にはなるのですが、来年度から社会人になります。やはり社会人になると職場での人間関係に悩むこと、もしくはパワーハラスメントなどのハラスメント関連のことは多いのでしょうか。

中元- やはり人間関係についてはよく聞きます。学生時代と何が違うのか考えた時に、より縦の関係性が強調されるのかなと。上司の立場が明確に上であり、年齢差も学生時代にはなかった10歳以上だったりすると、価値観が少し違ってくることもあると思います。

最近はハラスメントに対する世間の意識が変わり、社内研修が充実していたりと上司としても「この言動はいいのか?」とか「このアプローチは今の時代に合っていないのではないか?」など、自分が育てられてきた時とは違う価値観の変容を心がけている方もたくさんいらっしゃるように思います。やはりそれぞれの時代で良いとされてきたこと、これが良いと言われて経験を積んできたところから変わっていくのは、決して簡単なことではないのですが、これからの時代には必要なことだと感じています。

実際にハラスメントで心を病んで「本来ならもっと仕事がしたかったけれど、やむを得ず退職してしまった」とか「研究を断念してその先のアカデミックな仕事ではなく就職活動をせざるを得なかった」など自分自身が原因ではない人間関係の問題だと悔しい気持ちもあるかと思います。ハラスメントに関する世間の認識は変わり始めていますが、まだ全国共通で浸透している概念とも言い切れない。その中で皆さんがどこへ相談すればよいのか、第三者機関などの情報を持つことも、自分を助けてくれることにつながるのではないでしょうか。

過去の経験から

お互いに支えあう関係も悪くない

中野- 中元さんのアイドル時代は周りに仲間がたくさんいらっしゃって、コミュニティもあったかと思うのですが、その中であまり他人に頼りづらかったというところ、今の考え方との違いみたいなところは、どんなところにあったのでしょうか。

中元- 確かに、私がいまインタビューで話していることと、過去に自分が陥っていたことは、本当に真逆のような関係性にありますね。人がいたにも関わらず、心から頼りにできず心を開けていなかったと思います。一つにはやはり仲間であり、ライバルであるというところがありました。私の場合は10代から一緒に活動していたので部活のような温かさがありながらも、やはり仕事仲間であり、どこかで全部は言えない、特に自分にとって弱みや、体調が悪いみたいな話はあまりしたくないと思っていました。あと単純にみんなといる時は楽しい時間にしたいも思っていて。当時は「ひめたん」という愛称で呼ばれていましたが、「ひめたん」というキャラクターは明るい子で、いつもニコニコして見られたいという気持ちもあったので、意識的に「しんどい」という言葉はあまり口に出さなかったような気がします。

ただ、いま振り返ってみると、みんなは確かに私が休業する数か月ぐらい前からちょっとずつ異変には気付いたようで、声をかけてくれていたのですが、私自身が自分一人で自分を守ろうという自負が強すぎて、みんなの「支えるよ」という声が自分の中まで入ってきていませんでした。結果的によりしんどさが増して休業し、適応障害という診断につながったのだと思います。この私の反省を皆さんに伝えるのだとしたら、自分自身を自分で守らなければという気持ちもすごく理解できるけれど、一方で誰かが自分を気にかけてくれる声がけを正面から受け止めて、悩んでいることの100%じゃなくてもから、50%・20%でも「ちょっと、しんどいかも」とお話すると、実は親身になって話を聞いてくれたり、何か温かさを分けてもらえたりすることがあります。なので、当時悩みを話すのは人にすることではないと思っていたけれど、実はそうでもない。逆に自分の仲間が何かしんどい気持ちになっていることに気づいたら、きっと自分も声かけをするでしょうし、そんなふうにお互いに支え合っていく関係性も悪くないのではないかなと、当時の私自身の反省も生かして皆さんに共有できたらと思っています。

相談してみたいと思った時は

中野- 当時の率直な気持ちなどもお話しいただけて、すごく参考になりました。もちろん人から見られるお仕事だからということもあったとは思いますが、大学生でも例えば部活やサークルでメンバーに選ばれるために頑張らないといけない場面などで、相談しづらい状況もあるのかなと思ったので、多くの人の参考になると思います。

コミュニティの中でいろいろな人に相談することが大事だというのは納得しつつも、誰に相談したらいいのか、どこから声をかけたらいいのか分からない、信用しきれてないと感じて、それでもつらい時にどういう動きをしたらいいのか、どういう方に相談したらいいのかも改めてお聞きできればと思うのですが。

中元- 当時、メンバーや高校の友達に悩みを話すことで“内容が誰かに伝わってしまうのではないか”“それが自分の評価に直結してくるのではないか”と思ってしまいなかなか話す気になれませんでした。ですがカウンセラーさんを紹介していただいた際に「守秘義務があるので、ここでお話ししたことがスタッフさんや外部の誰に伝わることもないので、ここだけの話と思って安心してください」と最初に言っていただけたことで安心でき、スムーズに話をすることができました。

皆さんの身近なところでは、学生相談室などを設けている大学も今は多いと聞きますし、それ以外にも地域でカウンセラーをしている方や、電話やチャットなどのオンラインで相談に乗ってくれるところもあります。なかには匿名での相談が可能なところもあます。自分と周囲の関係性を知っていたり、顔見知りの人に相談するのは少し抵抗があるという方には、そういった自分と直接的な関係にない人だからこそ遠慮なく話ができると思うので、周囲の人に相談しづらい時にはそういったカウンセラーや機関を利用することも頭に入れておいていただけたらと思います。

そういったところへ相談することに少し抵抗があるとも聞きます。そのハードルを少しでも下げられたらと思っているのですが、話してみて自分がすっきりするかどうか、解決の糸口が少しでも掴めるどうか、一度お試しの気持ちで利用してみるだけでも何か変わるかもしれないということをお伝えできたら嬉しいです。

中野- 助けてくれる人がどこかにいるということを、少しでも知ってもらうことが大事なのではないかと思ったので、ぜひ広めていきたいと思いましたし、自分自身も辛いと思った時には、ぜひ利用させていただきたいと改めて感じました。

アイドルからの転身による活動の意義

出口- 大学生に限らず、多くの人が心理的、精神的なストレスやリスクにさらされながら生活する一方で、日本では精神科や心療内科の受診率が、悩んでいる人に対しての割合としてはまだまだ低いのが現状ではないかと思います。そのなかで、ご自身が発信活動をされている意義やお考えを教えてください。

中元- 心療内科、精神科と聞くと一気にハードルが高く感じるとか、受診したことで症状を認めるようで抵抗があるという声を聞くこともあります。ただ、私が受診し診断されて実際に感じたことですが、その手前で何かケアをしたり、自分で気づいて行動したりできていたら、もっと短い時間で回復できたのではないかということです。私の場合ですと、休業する前に1、2週間休んで、回復することができなかったのかなと思ったりします。

うつ病などの診断がされると一定期間の休養が必要になります。それも長い目で人生を考えたら決して悪いことではないのですが、何かその手前のグレーゾーンにある段階で「メンタルケアについて一緒に考えてみようよ」という発信が必要なのではないかと感じています。いま、このように発信したり、実際にカウンセリングの仕事をしたりすることで、皆さんが診断を受ける手前の予防につながったら嬉しいです。

カウンセラーの仕事を始めたころは、あまりメディアに出ることに積極的ではなかったのですが、今となっては私だからできる発信の仕方ではないかと前向きに捉えています。

メディアに出演していた経験があったことで、いまこうしてインタビューをしていただき「メンタルケアについて一緒に考えてみようよ」という発信ができている。この記事を読んだ方がカウンセラーでないにしても、学校の相談室や親御さん、顔見知りのお姉さん・お兄さんなどに相談してみようかなという気づきを得てくれると嬉しく思います。

出口- 診断されることで、休むことを周囲に打ち明けるための新たな悩みが増えることも弊害としてあるのかなと思います。そういったことに陥る前の事前のケアというか、グレーゾーンの時にできるケアを、活動の中でなされているのを感じました。

あとは現代社会において、カウンセラーや相談員と呼ばれるような方に限らず、誰かに相談してもいいのだと思えることが、心身の健康のために非常に大切なことなのだと改めて感じました。

若者世代へのメッセージ

加藤- コロナ禍で授業も何もなくなった時、本当に朝か夜かわからない時間に起きて、ご飯もコンビニで買って食べてという毎日で、生活リズムが崩れると同時にメンタルのリズムも崩れていくというのがすごく自分自身で実感できた年がありました。コロナ禍以降SNS も更にさまざまな人が利用し始め、一気に距離が縮まったというか、多様な人間関係も作りやすくなったと思っています。そういった人にも相談できるような関係性もあればいいですし、中元さんの発信によって、誰かの悩みが解決されたらいいなと思いました。

最後の質問になりますが、この読者の大多数がおそらく若者世代、特に大学生の世代になるかと思います。その世代に向けて、メッセージをお願いできればと思います。

中元- 周囲の人を見ていると、大学時代にできた人間関係やつながりが卒業後もずっと続いている人も少なくないです。仕事で嫌なことがあったときに、学生時代の友達と集まると心が解れるとよく聞きます。いま仲良くしている人のことは大事にしていただきたいなと思います。

そして数年後、社会人となることが現実的になってくるなかで、不安や悲観的な気持ちになることもあると思います。そういう気持ちを抱くことは、環境が変わる中では自然な心の動きだと思うので、向き合い方を考えていく上で不安が強くなる場合には、誰かに頼るという選択肢をもってもいいと思います。

私が適応障害と診断されたのは20歳の頃でした。若いと体力があるので、心が少々疲れていても無理ができてしまいます。体が動くからまだ大丈夫だと考え、つらさを後回しにできてしまうのは若さならではだと思います。体の声・心の声をきちんとキャッチして、今のうちから意識していただけたら、健康で充実した大学生活になるのではないでしょうか。

出口- 心が苦しくなる、辛くなる、しんどくなるみたいな経験は、それに診断名がつくか否かというだけの違いで、大なり小なり誰にでもあるのではないかと思っています。そういった時に情報を得ることや相談すること、してみることの大切さという観点でいうと、中元さんがご自身の経験も踏まえながら発信活動を行われていることに感銘を受けました。カウンセラー、心理士、相談員と呼ばれる人たちは目の前の一人に手を差し伸べるということももちろんですけど、自分の持つ経験や知識を駆使して、多くの人の救いになることもできるのだという発見にもつながりました。

全国学生委員会でも、今回のようなインタビューの掲載やSNSでの発信を通して、大学生の心の健康や豊かさに目を向け、つながっていくような活動もできればと思っています。

2024年6月10日リモートインタビューにて

PROFILE

中元 日芽香 氏

1996年4月13日生まれ。広島県出身。早稲田大学卒業。

2011年から6年間、アイドルグループ「乃木坂46」のメンバーとして活動したのち、2017年にグループを卒業。

認知行動療法やカウンセリング学などを学び、2018年にカウンセリングサロン「モニカと私」を開設、心理カウンセラーとしての道を歩み始める。

著書に『ありがとう、わたし 乃木坂46を卒業して、心理カウンセラーになるまで』『なんでも聴くよ。 中元日芽香のお悩みカウンセリングルーム』がある。

現在はオンラインでのカウンセリングをメインに、メディア出演、執筆など多方面で活動中。

OFFICIALSITE https://nakamotohimeka.com/s/m02/?ima=0848

カウンセリングサロン「モニカと私」ホーム - カウンセリングサロンモニカと私 (monicatowatashi.com)