日本脱カルト協会 代表理事

西田 公昭 氏 インタビュー

カルト集団、マルチ商法、闇バイト……メディアで取り上げられ社会的な問題になっても、どこか他人事として無関心な人も多いのではないでしょうか。大学生になると行動範囲も交友関係も広がりますが、一方でそれに伴うリスクがあることも知らなくてはなりません。

全国学生委員会は、日本脱カルト協会の代表理事であり、マインドコントロールについて研究と啓発を行う西田公昭さんにインタビューをお願いし、大学生が遭遇するトラブルについてお話を伺いました。

全国大学生協連 全国学生委員会

委員長 髙須 啓太(司会進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

副委員長 浦田 行紘

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

志村 颯太

インタビュアー

不安な心に入り込むカルト

マルチ商法の誘惑

闇バイト

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

髙須- 本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございます。

私は全国大学生協連学生委員会で委員長を務めております髙須啓太と申します。昨春、岐阜大学を卒業しました。本日は司会進行を担当させていただきます。

浦田- 同じく全国大学生協連学生委員会で活動しております浦田行紘と申します。今春、奈良教育大学を卒業いたしました。私は消費者被害防止に取り組んでおり、学生の被害の情報をSNSで発信したりリスク講座を運営したりしています。大学生の被害の中でも悪質商法や宗教勧誘などマインドコントロールに関わるような部分が非常に多く、本日は西田様にインタビューさせていただき非常に嬉しく思っております。

志村- 同じく全国大学生協連学生委員会の志村颯太と申します。先日富山大学を卒業しました。私も消費者問題を担当させていただいております。

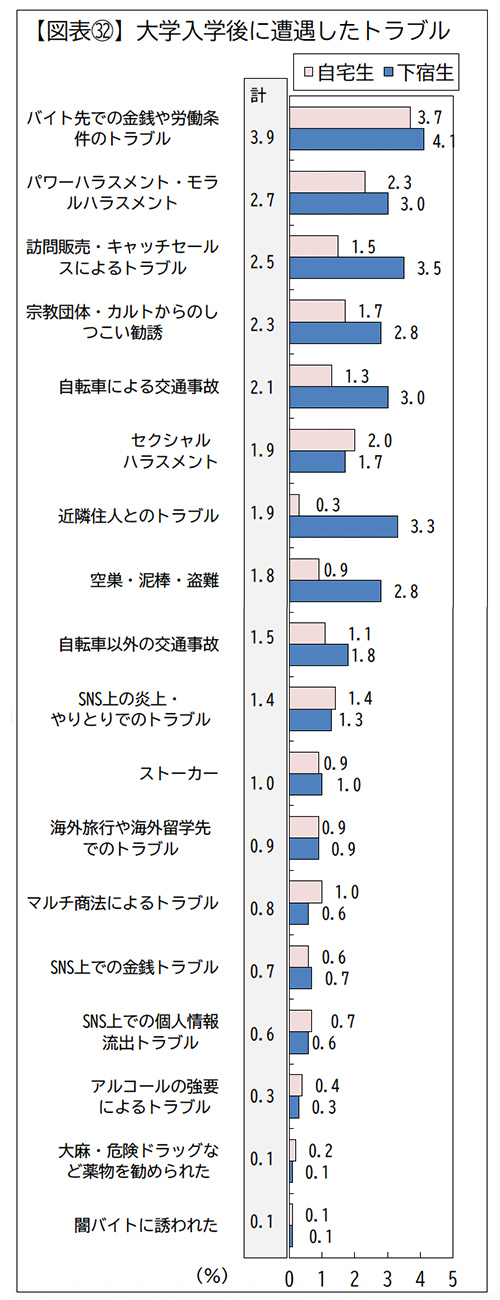

【大学入学後のトラブル遭遇】

※この質問は実際に被害の可能性があった体験も含む。

回答者数11,590人(30大学生協)

全国大学生協連

「第60回学生の消費生活に関する実態調査」

(2024年)より

髙須- 全国学生委員会では、全国の大学生のよりよいキャンパスライフ実現のため、様々な情報発信を行っております。その一つが、ホームページ上の「著名人インタビュー」です。

西田様は日本脱カルト協会の代表理事や立正大学の教授としてカルトやマインドコントロール、消費者被害や詐欺被害の研究をされており、啓発活動も熱心にされていらっしゃいます。

大学生になると行動範囲が広がって様々な挑戦ができるようになった一方、思いがけないリスクやトラブルに巻き込まれる可能性も多くなります。また、意図せず事件の加害に加担してしまうということも考えられます。

全国大学生協連が実施した第60回学生生活実態調査によると、21.3%の学生が大学入学後に何らかのトラブルに遭遇したことが推定されます。

訪問販売・キャッチセールス、マルチ商法、SNS上での金銭トラブルに遭った学生は11,590人中の449人にも上っており、消費者トラブルは大学生にとって身近な問題と言えます。また、宗教団体やカルトからのしつこい勧誘に遭った学生は2.3%と、少なくない学生がトラブルに遭遇しているということが分かります。

2022年より成年年齢が18歳に引き下げられて様々な契約が個人でできるようになりましたが、社会に出て間もなく判断力が身についていない大学生、特に1、2年生が狙われやすい対象にもなっているのかと思われます。

西田様へのインタビューを通して、大学生が安心してよりよい生活を送れるよう、若者世代に向けてアドバイスをいただきたく思います。

西田- 私は消費者問題については、特に研究テーマにしていたわけではありません。専門は社会心理学で、日頃から調査や実験などでいろいろな社会問題のデータを集めて検証し論文にするような仕事が多いのですね。ですから消費者問題はそのアウトリーチとして、被害対策や救済に関わるメッセージを出していくというようなことをしてきました。

カルト問題では、1995年に地下鉄サリン事件がありましたが、その頃からオウム真理教の問題に関わっていました。多分私だけだろうと思うのですが、死刑囚13名のうちの半分ぐらいは法廷証人として意見書や鑑定書を書いたり証言台に立ったりしてきたという経験があります。昨今話題の旧統一協会の問題にも1992年から関わっており、学生に対する勧誘などに対しても注意喚起をしてきました。

日本脱カルト協会には今代表という立場になっておりますが、1995年の設立当初からずっと運営に関わっています。さらに国連が推進するテロ対策の問題にも関わっています。テロといっても皆さんにはピンとこないかもしれませんが、オウム真理教のやったことはテロですし、そこには大学生も関与していました。

さらに言うと、私たちよりももう一世代上の方々が1960~70年代に大学の授業をボイコットして過激なグループを作り、中には銃撃戦や銀行強盗をした人もいました。そういう活動をしていた人たちも大学生だったので、過激になるのは若者であるがゆえであるかも、と言われているわけです。実際に今世界で国際テロリズムと言われるイスラム過激派も実は大学生が少なくなく、皆さんともあまり無縁ではないのですね。

不安な心に入り込むカルト

誰でも起こり得ること

浦田- オウム真理教事件から30年、最近では旧統一協会の解散命令が出されました。社会的にもカルト団体に対する注目が集まっていると思う一方で、私自身は縁がないように感じてしまいます。人はどういうときにカルトに入るのでしょうか。

西田- 大学4年間を無事に過ごしてこられたという意味では、ある意味ラッキーだったと思います。つまり、それはたまたまだったかもしれないし、将来にわたって大丈夫という話ではないのですね。元気いっぱいで充実した大学生活を送っているときは、カルトも接近しにくいのです。でも、人は何らかの時につまずくことがあります。

例えば学業に関して、希望通りの成果を出せるだろうか、などの不安を持たない学生は少ないと思います。就職や卒業後の人生に対しても絶対の自信を持っている人はなかなかいないでしょう。田舎から都会に出てきた人は、大学入学直後は友達もいなかったりします。友達ができたとしても心の底から信頼できる関係というのはそんなに簡単に築き上げることはできない。恋愛や失恋に関して不安を覚えることもあるでしょう。あるいはご家庭に不和が生ずることもあります。

学業と人間関係と将来の自分、この3つにおいていずれも不安がない人はほぼいないでしょう。そうしたタイミングでちょっとした突き刺さる言葉で煽られると不安が増幅するということも起こり得ます。これらの不安を一言に言い換えれば、生きがいや人生の意味への不安という抽象化した表現になるかと思います。

我々の上の世代も、将来が分からず社会を変革しようとして学生運動に走り、過激化して暴力で理想を実現しようとした人たちがおりますし、私の世代ではオウム真理教のような宗教的にカルトと言われる集団に入団してしまうという人たちもおりました。そういう意味で、学生の心理というのは変わっていないと思うのですね。

自分の人生や社会を良くしたいなどと真面目に考えると、解決の答えは出ないですね。そこに煩悶しどうしようと思うときに、すごく強烈な能力を持ったとされる人が目の前に現れると話を聞いてみたくなるという心理は誰にでもあることでしょう。誰しも”甘い誘惑”には乗ってしまうことがありえるということをまず理解していただく必要があるかと思います。

言い方を変えると、失礼ですが何も真剣に考えないような人、今が楽しければ良いだけの人は勧誘されないんですよ(笑)。カルトが欲しいのは真面目に頑張る人です。学生にお金を求めてもしょうがないじゃないですか。だから言われた通りどんなに理不尽なことでも耐えて働いてくれる人が一番欲しいのです。

心を鍛える

浦田- リスクを避ける方法があれば教えてください。

西田- 基本はそういう団体があるのを知ることですね。その上で自分だけは例外と考えずにまず警戒心を持つこと。そして、甘い誘惑や不安や恐怖を煽るものに我慢強くなる自己抵抗力を備えること。そして即断せずに誰かに相談したり調べたりする、そんな冷静沈着で慌てない判断が大事になると思います。そのためには、曖昧で不確実な状態でも耐えられるように心を鍛える必要があると思いますね。それが個人として対抗できることでしょう。

つまり、言い換えますと一般に圧倒的にカルトやマインドコントロールについて知らなさすぎると思います。ちゃんとした知識がないから、狙われても対応できないのです。高くアンテナを張ることが重要です。それと、不安に見舞われたときに甘い言葉をささやかれてもそれを我慢できるという、勧誘を受けた時の抵抗力。この二つが事前に接近された時の予防になるわけです。

マインドコントロールは心の支配

髙須- マインドコントロールについて詳しく教えてください。

西田- 欺瞞的なコミュニケーションによって、自分が気付かないうちに意思決定が誘導され、相手の都合のいいようなところに自分で決めたような感じで答えを出してしまうという現象ですね。それを「洗脳」と言う人がいますが、洗脳は虐待や拷問をして強制するような感じです。それに対してマインドコントロールは人生の意味や夢みたいなものを煽られて、こっそり行動を誘導されてしまうという状態です。

前に言っていたことと今言っていることがガラッと変わってしまった人を洗脳されたとかマインドコントロールされたと言う人がいますが、それは違います。ただ価値観や考えが変わったことはマインドコントロールではありません。マインドコントロールはその人の価値観を変えながら自己決定権という個人の尊厳を放棄させ、自分で考えることは悪だと教えます。「お前は未熟者でダメだから、私に依存し全権利を譲りなさい」という感じで、それを「支配」と言います。

髙須- マインドコントロールされて決定権を奪われているという状態は、本人にとっては自分で決めていると自覚しているのでしょうか。

西田- 多くの人は気付かず、自分で決めたつもりになっています。相手の意思を忖度して行動してしまう場合が多いのですよ。ということは、指示命令を受けていなくても相手の術中にはまっているわけです。「これは自分で決めたことだ」と思いがちですが、予定調和で決まっているわけです。

だからマインドコントロールは洗脳のように強制的に「言うこと聞け」という感じではなく、与えられる情報が歪んでいたりしても、自分で決めたつもりで相手の支配の中で動いてしまう。そう考えると、自分ではなかなか気付かないものじゃないですかね。そこは巧妙なんですよ。

ミイラ取りがミイラになり得る

髙須- 友人がマインドコントロールされているかもしれないと気付く方法や、被害にあった友人を助けられる方法があれば教えてください。

西田- その友人がどのレベルにいるか、二つに分けて考えましょう。

一つはまだはまりきってない状態。怪しさに気付ける余地があれば、相手の言うことを否定せずに聞いてあげてください。ただし、肯定は絶対しないように。「一緒に調べようよ」という立場を取り、「急いで決めるな」と言って丁寧に扱うこと。素人の個人では危険なので、同時に専門的な人に相談することです。

具体的に言うと、大学生なら学生課に連れていって窓口で「こんな勧誘を受けているけれど怪しくないかですか」と言って調べるのに協力してもらう。自分たちだけでやるよりは、そういう人に相談して徹底的に調べること。友人が怪しいと思う余地があれば、一緒に行こうと誘ったらついてきてくれると思います。

もう一つは、友人がすでにはまってしまっている場合。すると学生課に行こうと誘っても絶対来ません。逆に「君もやろうよ」と勧誘してくることが多いですね。それが危険なので、話を聞くのも勧めません。まず自分の身を守るために友人から離れることを優先してください。何度も勧誘しかけてきますが、先回りして「勧誘してきそうだから気をつけて」と周りの友人たちに予防線を張って被害を広げないことも大事ですね。

友人としてできるのは、やはり理解ある教員や学生支援課の人たちに相談することですね。実際にカルト問題の対策をする大学が多くなっているので、野放しはされないと思います。なんとかして自分が友人を助けようとするのはやめたほうがいいです。というのは、今までの事例を見ても、友人よりもはまってしまった人が結構いるのですね。ミイラ取りがミイラになるというのはよくあります。

例えば、オウム真理教に入って極刑になった人たちは憧れの著名な大学の出身だったりするのですが、実は友人が先に入っていて、「なんでこいつがこんなに真剣にやるんだろう」と思って話を聞いているうちに自分がはまってしまって、死刑台に送られるような結果になったのですね。ですので、やはり自分だけは大丈夫と思わないでほしいということです。

繰り返しますが、マインドコントロールをよく知らないのに近寄っていくのは危険です。相手は百戦錬磨なので、君たちが考えそうなことや反論しそうなことは予定に入っています。どういえば落ちるか知っていますよ。そういう意味では相手を見くびらないほうがいいですね。

身近に感じないという君たちの周りにも実はカルトにはまった人がいたのかもしれません。そういう人は勧誘に成功するまで君たちに何も言わないので、実はそのまま大学から消えてしまい、気付かなかっただけの可能性もあります。大学を退学休学している人の中にはそういう人がいるかもしれないので、意外と身近な問題といえますね。

カルトには、宗教やマルチ商法といったタイプばかりではなく、よくあるのは就活セミナー、スピリチュアル療法などですね。就活にうまくいかなくて悩んだ人が知らないまま自己啓発を受けてそこに関わってしまうということがあります。そうした場合、奪われるものは将来の選択肢なのですね。勧誘されるままにそこの関連企業に就職してしまう。就職先はブラック企業かもしれないのに。

マルチ商法の誘惑

卒業後もある不安

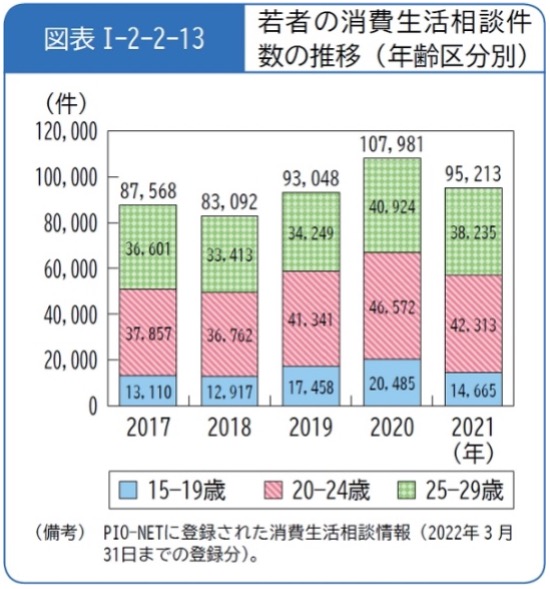

消費者庁 令和4年版消費者白書

第1部第2章第2節

若者の消費行動と消費者トラブル より

西田- マルチ商法はいつの時代にもあります。どちらかというと学生時代よりも就職してからで、新卒の20代が多いなという気がしますね。就職したけれどもイマイチだなと思っているときに大学や高校時代の部活仲間からLINEが入ってくるという感じが多いので、安心してはダメだということになります。

髙須- 私たちも大学を卒業したけれど、まだまだ気をつけないといけないですね。

西田- 人生そんなに順風満帆でずっとつまずきもなく生きていけるなんて思わないで、心が弱っている時こそ気をつけてくださいね。

思考の罠

志村- 消費者被害や詐欺被害についてお聞きします。実際に被害に遭ってしまった時には、やはりなかなか気付きづらいものなのでしょうか。

西田- マルチ商法や投資詐欺などの場合も気付かないことが多いですね。いくら周りが注意しても、「いや、絶対に儲かっている人がいるから、大丈夫」と聞きません。心理学的には確証バイアス※1や認知的不協和※2などの専門概念がありますが、人というのは一度始めてしまうと正当化するものです。批判的な情報を受け取りにくくなるという現象があるので、自分ではなかなか気付きにくいというのが本当のところです。

※1 確証バイアスとは、自分の考えや信念を裏付ける理論や情報だけを積極的に集めてしまう心理傾向。

※2 認知的不協和とは、矛盾する情報や意見が存在する際に感じる不快感を指す。

また周りに気付かせてくれるような、コミュニケーションをうまくできる人があまりいないということ。まずご家族では専門的知識がないから無理だろうし、自分から消費者センターなどに聞きに行く人はいないでしょう。真っ当な批判をちゃんと言い返せるような形で問題性を指摘できるような人がいないと、本人は気付かないという状態を作ってしまいます。

志村- 確かにそういうときには批判的な情報を受け取りたくないと思いますよね。

西田- 「新しい商法なんだよ」「君に期待してる」「今儲からなくてもそのうちすごいことになるから」などと言われると、一回被害が出てもやはり元を取り戻したいという心理も起こるわけです。そうすると、どんなに批判的な情報も右から左で、またその勧誘してきた人に相談すると当然ながら「大丈夫」と言われる。批判情報は受け止めにくいし、注意してくれる人も少ないというのが現実ですね。

志村- 投資などはスパンが長いから気付きにくいというのはあるかもしれないですね。

騙されたと気付いたら

志村- 自分が被害に遭ったことに気付いた時、取るべき対処法を教えてください。

西田- 「おかしいな」と思うのにそれに従わないのは意地を張っているからです。怪しいと思うところがあれば一度考え直すことですね。意地を張ってさらに続けてしまうと被害は大きくなるので、今まで支払ったコストは小さいと割り切ることです。仮に何百万円騙されたとしても、続けたらもっと恐ろしいことになると考えなければいけない。そこでやり直しがきくのだと思うことが大事ですね。

もう一つは、自分が騙されているかもしれないという可能性を否定しないことです。重ねて言いますが、自分を特別視しない、自信過剰にならない、謙虚に物事や自分を冷静に見るといった姿勢が日常的に求められているのです。その上で批判的な情報をしっかりと聞くこと。開き直って、「100万円騙されたとしても1,000万円騙されるよりいいじゃないか」というぐらいの「過去は過去、これからこそ大事」という考え方をするべきですね。

割と、今まで優秀な学生だと言われてきた人は、被害にあっても謙虚になりにくいんです。プライドがあるからだろうとは思いますが、だまされた事実は消えません。人生の勉強だったと割り切ってください。それは大学生の特権で、若いからお金をとられたと言っても、動かせたお金は知れているので取り返せますよ。

闇バイト

複雑化する闇バイト

志村- 最近闇バイトのニュースをよく耳にしますが、特殊詐欺に関係する闇バイトの見分け方、自分が知らずに加担してしまった場合に、取るべき対応がありましたらご教示ください。

西田- 私は、知らずに特殊詐欺に加担した人の裁判で弁護士の協力をしたことがありますが、「知っていた証拠がないから疑わしきは罰せずでしょう」という感じで裁判をすると負けるようなのですよ。司法は特殊詐欺にすごく厳しくて実刑を言い渡されるので、人生を棒に振ってしまうんです。履歴にバツがつくとすごく不利ですよね。だから何と言っても怪しいところでバイトしないことが一番大事です。

ただ、警察も言い方を間違えています。「闇バイトに注意」なんて言っても、誰も”闇バイト”というキーワードで検索して探す人なんかいないでしょ? 当たり前ですよね。しかもそれを見分ける方法ですが、どんどん見分けにくくなっています。この点が一つ目です。やはり騙す側はあの手この手でテクニックがアップしています。加えてネットにはディープフェイク※みたいな技術もアップされていますしね。

※ ディープフェイクとは、「ディープラーニング(深層学習)」と「フェイク(偽物)」を組み合わせた造語。詐欺などを目的に悪意を持って本物のように合成された偽画像、偽音声、偽映像を指す。

2つ目は、高額報酬、好都合なバイトなんてないということ。相場を考えて、物を運んだだけでウン万円というのはおかしいと思わなきゃいけない。とはいっても、やはりどうしても美味しいバイトがあるんじゃないかと思う若者がいるのですね。でも、そんな話には必ず裏があります。そういうラッキーを得ようという根性が間違っていますよ。地道に働いて、苦しい、辛い、割に合わないという経験をしたほうが勉強になると思っていただきたい。

3つ目は、闇バイトの事例にあがっているものだけではあまり当てになりません。新しい詐欺や悪質商法、特殊詐欺といったものは犯人しか知らないのです。だからどんなものが新しく出てくるのかというのは分かりません。検索して出てくるような事例はよくある詐欺に過ぎなくて、知り得ない詐欺があるのだということを頭に入れておくことが大事ですね。

ネット情報の危険

西田- あともう一つ、ネット情報は便利ですが危険なところが多いわけです。文字や電話だけでは相手が何者なのか確認するのは難しく、なりすましが簡単ですよね。コロナ禍以前は、例えばマッチングアプリで出会った人と結婚するなんてやばいと思う人はすごく多かったのに、今では普通になっています。みんなネットだけの情報で近づくことに慣れてしまっているのだと思います。

しかし、どう考えてみても騙しやすくなるのも事実なので、ネット情報には本当に気をつけなければいけない。バイトをするなら、具体的にその会社の所在地や活動の実態を確認することだと思います。電話で引き受けて何かやってくれみたいなバイトではなく、その会社がちゃんとあるのか、どこで誰がやっているのかをきちんと確認する。未確認で引き受けては危険だと思いますね。

もし関わってしまったら脅されて本当に罪を重ねてしまうことになるので、ペナルティは覚悟して気付いた段階ですぐに警察に行くしかないですね。例えば家族に何かするぞと脅迫されていたら本当に怖いのは分かるけれども、やはり勇気を出して逃げ出すしかないでしょう。警察に全部伝えて全面協力して守ってもらうということが大事だと思います。

若者世代へのメッセージ

髙須- 最後に、読者の大多数を占める若者世代(大学生世代)に向けてのメッセージをお願いします。

西田- まずは危険な勧誘を仕掛けてくる団体というのは、思っている以上に現実にあるということ。そして、それが身近に存在しているということを知りましょう。タイミングよく仕掛けられると誰でも引っかかる可能性がありますので、自分は例外だと高をくくらないことですね。

人生は常に順風満帆でいられるわけがないので、もしそんな時が来ても焦らずに目先の損得を考えず、もがいていればきっと道は開けるのだと信じてください。私たちの人生やその周りの社会を見ても曖昧で不確かなものだらけですが、そんな自分や社会をちゃんと受け止めて愛せる力が求められると思います。自分を大事にすることはこの社会も大事にすることです。

その上で、他人を信じられるかどうかと言われると、私は信じるべきだと思っています。ただし、お金の話が出てきたら、あるいは今こそ人生の岐路、みたいな大事な質問を投げかけられた時には、その答えを他人に任せるのではなくて、自分で考えてほしい。

そのためにいろいろな情報を集めましょう。オールドメディアからもニューメディアからも、それから人との直接的なつながり、そんな総合的な知識が自分を生かすことになるので、特にこれからの時代、ネットだけに偏って情報を求めてはいけないということを知っておく必要があります。その上で自分が社会を愛して頑張っていれば、きっとうまくいきます。あるいは協力し合うことで社会を切り開いていけます。

髙須- 大学生も社会人もうまくいかなくて悩むこともあると思いますが、そこにとらわれないのが被害に遭わないためにも大事なことなのかと思いました。本日はありがとうございました。

2025年4月1日 リモートインタビューにて

PROFILE

日本脱カルト協会 代表理事

西田 公昭 氏

関西大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得、論文博士(社会学)。静岡県立大学国際関係学研究科助手、静岡県立大学看護学部准教授を経て、2011年4月より立正大学教授。

マインドコントロールについて実証研究を行い、内外の学会にて発表してきた。一連のオウム事件や旧統一協会などの心理的支配に関わる裁判において、法廷証人および鑑定人として何度も召還される。メディアでも活躍。

日本グループ・ダイナミックス学会会長、消費者庁・こども家庭庁などの検討会委員を歴任し、現在では日本社会心理学会会長、国際連合安全保障理事会テロ対策委員会実行委員会研究パートナー等を務める。著書多数。

日本脱カルト協会 https://www.jscpr.org/