西谷 茂 リチャード 氏 インタビュー

いつもにこやかな表情、楽しそうでいてよどみないテクノロジーやサイエンスについての解説、たくさんのフォロワーを抱えるギズモード・ジャパンの西谷茂リチャードさんに、動画についてのこと、学生を取りまく学びの環境のこれから、日本企業の特性等、多岐に渡る質問に丁寧にお答えいただきました。

自分に合わないこと、失敗したこと等のマイナスな事象は学びと捉え、いろいろなことに挑戦しようと前向きな気持ちになるお話をお聞きしました。

全国大学生協連 全国学生委員会

副委員長 浦田 行紘(司会/進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

委員長 髙須 啓太

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

佐藤 佳樹

インタビュアー

動画での自己表現

AIの上手な利活用について

学生時代の過ごし方

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

浦田- 本日はお忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。

私は今年の春に奈良教育大学を卒業し、大学生協連で学生委員をしております、浦田行紘と申します。

佐藤- 同じく、大学生協連全国学生委員会の佐藤佳樹と申します。この3月末に岩手大学の理工学部を卒業しました。

リチャードさんにインタビューしたいという、僕の希望が叶いましたので楽しみにしていました。よろしくお願いします。

髙須- 同じく全国学生委員会で学生委員長しております、髙須啓太です。

自分は昨年度の春に岐阜大学を卒業しております。よろしくお願いします。

浦田- リチャードさんはギズモード・ジャパンの編集者として、数多くのガジェットや技術を世の中に発信されており、その中には特に未来を切り開くような先進的な技術もあると拝見しています。また、AIについても広く取り扱っておられ、ニューラルネットワークについて説明する動画なども拝見しました。

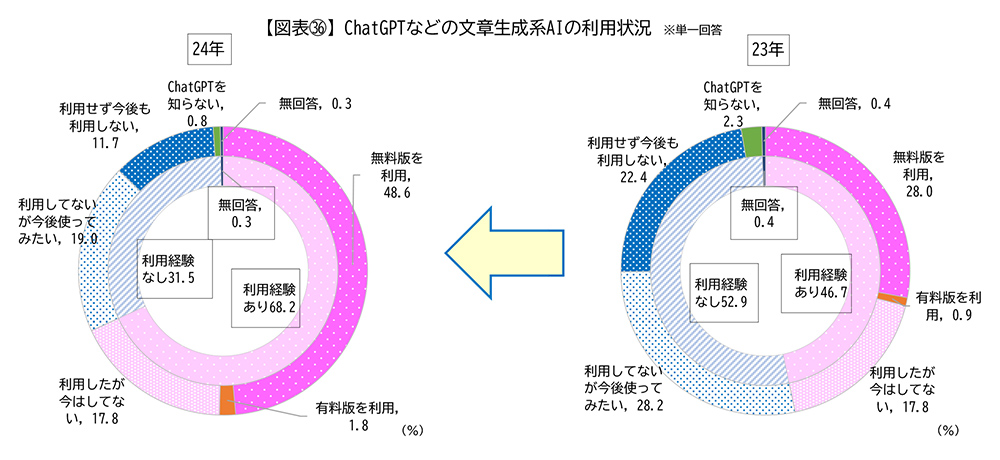

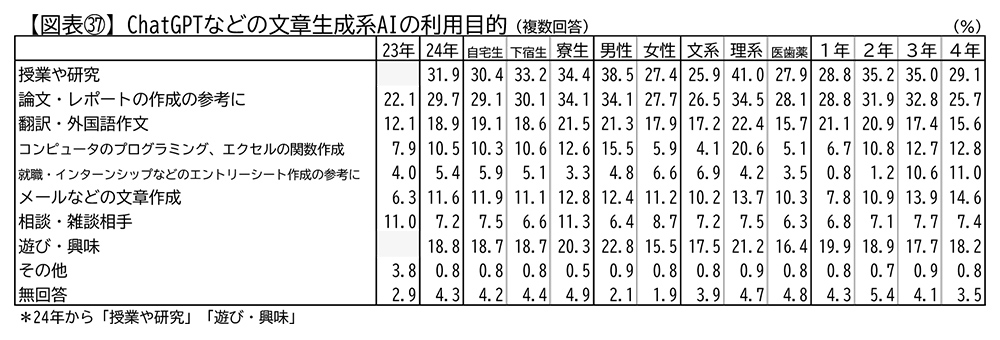

全国大学生協連が実施した第60回(※1)学生生活実態調査によりますと、生成系AIの利用経験ありと答えた学生は、23年は46.7%だったのに対して、24年は68.2%と大幅に増加している状況にあります。

大学全体の動きとしてBYODやAIの利用などが進んでおり、大学生の学びはデジタル技術により毎年目まぐるしく変わっている中で、大学生協は福利厚生を担う組織として、それぞれの大学生の学びに関しても注目しています。

今後、大学生がさまざまな技術を正しく・上手に利用し、大学生活とその後の社会人としての仕事や生活を送れるよう、若者世代に向けてアドバイスをいただきたく思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

リチャード- ギズモード・ジャパン編集部の西谷茂リチャードと申します。

もともとはギズモード・ジャパンのライターでしたが、記事の編集者を経て、今は主に動画制作に携わっています。担当があるわけではないですが、特に多く作っているのは、テクノロジーの仕組みやサイエンスなど、物事の原理を踏まえて何かを紹介するような動画ですね。テクノロジー、サイエンス大好き人間です。

※1 第60回学生生活実態調査より

動画での自己表現

人に対して説明するコツ

佐藤- 学生は自分の専門分野を人に説明する場面が多々ありますが、私は今一緒にいる仲間たちに上手く説明できなくて、しどろもどろになった記憶があります。ギズモード・ジャパンの皆さんやリチャードさんは仕組みや原理を踏まえての説明もすごくわかりやすく、そのように興味をそそる説明とプラスして誰が聞いてもわかりやすい説明のコツみたいなものをぜひ教えていただきたいです。

リチャード- わかりやすいと思っていただいているのは、とても嬉しいですし光栄です。ありがとうございます。

物事を伝えることが目的の場合、その話し方において一番大事なことは、相手を意識することだと考えています。相手が同じような分野にいて、専門用語を使った方が早い場合はそれを使った方がいいですけど、分野が違う人であれば、専門用語を使ったところで何も伝わらないので、相手に伝わるかどうかを最優先に考えれば、おのずと言葉選びは伴ってくるのではないでしょうか。

その上で、相手に伝わるにはやはり興味を持ってもらわないと、どんなに説明しても伝わらないので、最初に一番興味を引くような説明をし、その上で手短に結論を伝えるべきだと思っています。それでも質問が来るなら、そこから深く説明するというような流れで、最初から伝えたいこと「この分野の、ここの、この細かいところが好きで伝えたいです」というのは、後に回さないといけないというのは、人生の中で学んできたことですね。

動画撮影のウラ側

佐藤- 展示場などで紹介をされている動画も見ますが、そういう場合は一発撮りが多いですか。

リチャード- ものによりますね。例えば取材先で面白いもの見つけた時は、その場で構成を決めて台本もなしに撮りますが、何かもう少し込み入った話をする時は、やはり事前に脚本を考えます。その方が、結果的にその動画の内容としても伝わりやすいですし、その場で言い直しが沢山あると後々編集が大変になってしまうので、そこは全体の効率を考えています。

佐藤- それは経験とか練習したりすることで、培われてきたのですか。

リチャード- これはインターネットのおかげです。

例えば、動画を出して10分ぐらいでたくさんコメントをいただくことがあるんですよ。

そうすると匿名のコメントなので、良いことも悪いことも包み隠さず本音が出てきます。それらから目を逸らさずに見てきたことは、フィードバックになったと思っています。

動画という媒体の捉え方

髙須- 学生にも動画制作のスキルや、動画で自己表現をすることが求められるような社会になってきているように感じています。動画という媒体を活かして発信をされている中で、意識していることや、動画を通して自己表現する方法についてのお考えを伺いたいです。

リチャード- これは、実は動画を特別視しない方がいいのかなという気がしています。

僕はもともと記事のライターや編集者をしていたので、そこで培ったものを動画で活かしているような、少し変えて使っている感覚なんですよ。だから、例えば自分がやっているもので文章の制作が多いのであれば、どういう文章や伝え方がいいのかという真髄は動画でも使えると思うんですね。

もしくは、何かプレゼン用のスライドを作る時も、「ここがこだわりなんだ」みたいな真髄があるはずです。そこは動画でも活かせると思っています。あと動画はいくつかの表現ができるものなので、例えば音声で伝えてもいいし、画面上の文字で伝えてもいいし、画像を映してもいいとなった時に、どれが一番効率的かというところを意識すれば、無駄に文字が多い動画などにはならない気がします。

百聞は一見にしかずというところはありますし、逆に音を画像で伝えようとしてもあまり伝わらないじゃないですか。そこはもう音を録音して動画の中に入れてしまうとか、やはり伝えたいことと相手への伝わりやすさ、このクロスオーバーするところを見つけられればいいのではないでしょうか。

髙須- 動画の何を伝えるといいかという真髄というのは、例えばどういうものでしょうか。

リチャード- 僕の場合は仕事がメディアなので、やはり相手にいかに摩擦少なく伝わるかというところが、記事と動画では共通の意識するところです。専門用語を使わないとか、先に結論を伝えるとか、相手を意識してモノを作るというところは同じかなと。

でも他の分野もあると思うんですよ。例えばコメディ動画を作りたい場合、ユーモアは展開を作った後に、それをうまく裏切るから面白いとされているじゃないですか。そこはコントであっても、文章であっても、動画であっても変わらない、相手に伝わった時の感情の変化を意識して作っているんだろうなと思います。決まった言葉を使うといいみたいな表層レベルのものではなくて、もっと深い部分のところを自問自答できればいいんじゃないかなと考えています。難しいですけどね。

意識していること

髙須- 動画の導入部分など、商品紹介以外のところでもリチャードさんの魅力を感じますが、動画の中での自己表現の方法で意識されていることはありますか。

リチャード- 動画に映るという前提であれば、ものすごい演技派じゃない限りは、嘘をつかない方がいいと思っています。やはりどうしても本音が出ちゃうんですよね、どんなに隠そうとしても。なので、本当に楽しいのであれば、それは隠さず出しちゃったり、これはどうなのだろうと感じたら、言葉には気をつけながらも態度に出したり、相手の信頼感を得るために嘘はつかないようにしています。

あとはメディアとしてのお答えですけど、動画を出すのであれば、やはりある程度は認知してほしいというところがあるので、冒頭の挨拶だとかはやりましょうと当時の仲間から言われたので続けています。それは正解だったなと感じています。

それと抑揚やフラットな言葉遣いがいい状況もありますけど、動画においてはちょっとオーバーにやったほうが伝わりやすいです。少なくとも自分が思っている通常の状態の2倍ぐらいの感じでやってみて、時間があれば1日経って動画を見てみるといいですね。慣れるまではちょっと恥ずかしいですけど。

AIの上手な利活用について

今後の学びの変化

浦田- 私は教育大学出身なので、その視点からお聞きしたいのですが、これから生成系AI等の環境の中で、学びがどのように進化していくとお考えですか。

リチャード- それはすごく大事な視点ですよね。

まず、暗記はあまり教育においては重要視されなくなると思います。もちろん、素養と教養として一定のレベルのことは覚えなければ、物事の理解もできないし、伝える能力もなくなってしまいますけど、それ以上のことは都度調べたり、もしくは AI に埋めてもらったりできるので、暗記系はなくなるのかなと。

自分の能力を木に例えるとしたら、幹があって、やや太めの枝があって、細めの枝があって、その先に葉がたくさんある、みたいなものがイメージできますよね。強めな言い方をすると、その葉の部分はなくても構わない。そこはAI で埋められると思うんですよ。

だから、自分の好きなことは一旦とことん極めて、そこの葉もたくさん生やしてほしいですけど、それ以外の部分はチーム運用や、AI によって埋めることが可能になってくるはずです。基本的なところは押さえた上で、あとは自分の興味ある分野をグッと伸ばしたほうが、社会においても自分の価値は上がるのかなと思います。

そうなると必要になってくる素養は、自分が好きなことや興味を持っていることに敏感になること、そしてそれを楽しむこと。あとは他の部分を人なり、AI なりに任せることになるので、全体をある程度見ることができる、チーム運用の素養も必要になってくるだろうなと。この職業に就きたいという強い思いがない限りは、そういう運用視点、経営者視点みたいなものを持つ、タスク振り分けみたいなところがうまい人は、将来の可能性がたくさんあると思います。

活用のコツ

浦田- 学生の間でもAIの利活用に差が出てきているように感じていますが、うまく活用するコツのようなものがあれば教えていただきたいです。

リチャード- 本当に難しいので、僕もすごく悩んでいて。

前提として、今AIと言ったら多分生成AI で、生成AIの仕組み上、人間が紡いできた言葉や映像をベースに答えてくるので、人間が考えそうなことは大体やってくれるみたいな、一般解みたいなところは強いですよ。でもそれは今の生成AIの話であって、それに限って言えば、必要な情報を入れ込んだプロンプトを明確で具体的なものにすることがコツだと思います。ただ、AIが進化した時は話が違ってくると予想しています。

AI が自らの体を持って世界を学習し始めたら、人間にはない感覚器や情報処理から出てくる知見などがあると思うし、もしかしたら感情とかも出てくるかもしれない。もはや人間にはわからない宇宙人のような存在になると思うんです。だから、今後強くなってくるのはエイリアンとも話せる人、そういうよくわからない存在とも協力して何かを達成できる人というのは、多分新しいことを恐れない人だったり、それを楽しめる人だったり、相手にある種のリスペクトを持って何に対しても挑める、そういう人間力の塊みたいな人。いまの自分にこだわらず、行動を起こせるかというところが重要になると思います。

悪意ある技術操作への対応

佐藤- AIやデジタル技術の活用においては、若年層ほど新しい技術をすぐに取り入れるとよく言われますが、何に対しても臆せず挑めるというのは、逆に闇バイトやいろいろな詐欺などに遭う可能性も高くなるのではないかと思います。いろいろな技術に詳しいリチャードさんは、この点についてはどうお考えですか。

リチャード- これは痛いところをつく、いい質問ですね。

技術そのものには悪意はなかったけど、これからはその技術そのものに悪意を埋め込むこともできてしまうという、非常に大きな社会課題だと思うんですよ。

それに関してはいくつかの対策として、ネットリテラシーについて学び自分そのものを強化する、もしくは他力でいくのであれば、誰かに相談する、もしくはそれ自体が詐欺だったらもうダメですけど自分を守ってくれるAIが出てきた時にすぐサブスクするとか、複数の手段があるので、それを常にやっていくことと、詐欺事件などの新しい情報を常にアップデートし続けることだと思います。

世界における日本企業の特性

佐藤- 主にこれから日本の工業や理工学の企業を担う学生に向けて、お答えいただきたいと思いますが、リチャードさんから見た海外企業と日本企業の差であったり、日本企業の強みだったり、逆に課題と思われる部分をお聞かせください。

リチャード- これはですね、非常に難しい質問だなと考えていまして。というのは、製品の大小もありますし、それを全般踏まえてとなると、割と無難な答えしか出ないからなのですが。

日本の強みはやはり、いくつかあるうちの優先度が高いものを言うと、サプライチェーンがある程度備わっているというのが強みかなと。例えば、特殊な鋼材とか、金属の張力が強いもの、曲がりにくい硬い金属などは、製造にかなりの技術が必要らしく、日本はそういった素材を作るのが得意なので、それを使った製品、自動車などは得意分野ですよね。

もう一つ次の強みとしては、そこがあまりDXされてないというところですね。そういった企業にこれから就職するという人は、その会社に対して自分が持っているデジタルの素養が大きく貢献できると思うんですね。もしくはそのライバルのベンチャー企業とか、中小企業に入るという方も、大きな企業に対してのそこがエッジになり、DXの面で勝てるということがあるはずなので、日本という市場で見たときにそこが強みになると思います。

逆にそれはグローバルにおいては弱みなので、課題かなという感じがしますね。ハードウェアは過去の遺産がたくさんあるけど、ソフトウェアは一部の業態を除いて、日本はもう少し伸びしろがあるのではないかと思います。

それから、社会課題と先進性というのがあります。大きなもので言うとやはり少子高齢化で、これに対する製品やサービスは、やはり少子高齢化が進んだ国じゃないと作りにくいということがあるんですね。どんな国もいずれは少子高齢化に突入すると言われているので、日本で先にいいものを作ることができれば、海外展開もしやすいのかなと。さらにそういったものを作る時に、言語の壁や文化の壁がまだあるので、海外の企業が日本に参入しにくいので、ある程度グローバルにおいては守られた環境で、そういったサービスや製品作ることができるのはチャンスです。

佐藤- 日本のDXされていない部分というのが気になるのですが、もう少し具体的にこう変わればみたいなことをイメージされていたりしますか。

リチャード- 特定の例は挙げにくいので、曖昧な言い方で言うとインフラ周りなどですね。例えばアプリがあったとしても、すごく多くのステップを踏まなければいけないとか、特定のやり方でないと何かが達成できないとか、ユーザーとして使いづらいことがあります。やはり本当の意味で、ユーザー目線で物事をDXしてほしいというところです。

言い方を変えると、物事の優先順位をすごく意識してほしいんです。ユーザーがそのアプリやサービスを使うときに、その人が達成したいことがすぐに明確に手順がわかるようなデザイン、それができていれば、問題ないのかなと。すべて一挙に対応しようとすると、すごく難しいシステムになってしまうので。

学生時代の過ごし方

自分のやりたいことを見つけるには

浦田- とりあえず大学に入ってみたけれど、自分のやりたいことを見つけられない人が結構多いと感じるのですが、どうしたら自分の興味って見つかるのかなと思うのですが。

リチャード- これはね、恋愛に例えるとしたら、とにかく「たくさん当たって砕けろ」ですね。

大学に入り、いろいろな課題やレポートを書いてみて合わないなと思ったら、それは自分の興味は他の部分にあるのではないかという学びだと思うんですよ。なので、そこで立ち止まるよりも、次に何か新しいことをやってみようと、どんどんチャレンジできれば、多かれ少なかれどこかで自分のやりたいことに出会うのではないかと思います。

それでも出会わなかったら、将来自分がやりたいことに出会った時にすぐ行動ができるように、お金なり、資産なり、友達を増やしておくなり、そういったアクセスできるリソースを増やしておくことが、直近のゴールじゃないでしょうか。

佐藤- 僕は理工学部のソフトウェア系のコースだったんですけど、大学2年生の頃にコース選択に違和感を覚えて、作るというよりも活用して何かをすることの方が好きだと感じて、そこから職業の選択を考え始めた経験があるので、すごく共感しました。

リチャード- たぶんそこの知見は無駄にはなってなくて、絶対やって良かったと実感できる人生になると思うんですよね。全部やってみていい。いろいろやりたいですよね。

経験は無駄じゃない

浦田- やってみないと、自分に合うか合わないかは分からないと思うので、まずやってみる、手を伸ばしてみることはすごく大事だと思いました。

過去にやったことが意外な形で活きた経験はありますか。

リチャード- 学生時代の長期の休みに、不健全なほどゲームにのめり込んでいたことがあって、日常生活でゲーム操作をしてしまうほどに、ゲームの中と実際の自分の体の感覚が密接につながっていた時期があったんですよ。

ただ、そのゲームに勝つためにアイテムを比べて勝率を計算したりしていたことは、ある種のデータ分析力として後ほど活きてきましたし、のめり込んだ経験というのは、これ以上やったら危ないなというストッパーとして機能してきていたりとか、あとはゲームをやっていたからこそできた友達がいたりとか、そのゲームの経験がギズモードでのゲーミング PC のレビューで活かされたりしましたし、あまり調子に乗らない程度に、色々試してみればいいんじゃないかなと思います。

若者世代へのメッセージ

浦田- 最後になりますが、このインタビュー記事の読者の大多数を占める今の若者世代、大学生世代に向けてのメッセージをお願いいたします。

リチャード- 事前に企画案をいただいて、ここだけずっと答えが出なかったんですよ。

今も正直出ていないんですが、自分が学生の頃に聞きたかった言葉で言えばいいのかなと、このインタビュー中に思いつきました。

一言で言うと「恐れるな」ということですね。

もちろん、本当に怖いものは正しく恐れなければいけないですけど、大抵の新しいことや新しい人、アクティビティであれなんであれ、やらないから、知らないから怖れを感じるのだと思うんです。挑戦してみて本当に嫌だったらそれは学びですし、若い頃の失敗って、その後の自分から見ればありがたく思えるものです。その学びあるから、もう似たような失敗はしないというのもありますし、そこにずっと興味を持ち続けなくなるので頭がクリアになります。あの頃あれをやっていたらとか、今からやってみようかな、やめとこうかなって、3年前も今も3年後も悩んでいるなんてもったいないじゃないですか。だったら、やればいいですし、失敗したらそれはそれで面白いエピソードになる。そう考えると失うものはあまりないし、得るものばかりなので、とにかく新しいことを恐れずにやってみたらと当時の自分に伝えたいです。

浦田- 本日はたくさんの質問に答えていただき、本当にありがとうございました。

2025年4月3日 リモートインタビューにて

PROFILE

ギズモード・ジャパン

西谷 茂 リチャード 氏

アメリカの人気テクノロジーサイト「GIZMODO(ギズモード)」のライセンスのもと、株式会社メディアジーンが運営する「ギズモード・ジャパン」編集部に所属。編集者・レビュワーとして、最新ガジェットの紹介をはじめ、多様な情報発信を担当。記事執筆に加え、動画やメディア出演、SNSでの発信など、マルチな形でテクノロジーの魅力を伝えている。

(公式サイトより一部抜粋)

ギズモード・ジャパン https://www.gizmodo.jp/