笠原 将弘 氏 インタビュー

2013年12月に「和食※1:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。和食の4つの特徴として1)多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 2)健康的な食生活を支える栄養バランス 3)自然の美しさや季節の移ろいの表現 4)正月などの年中行事との密接な関わり が掲げられています。

海外からの観光客も増え、和食の認知度が世界的に高まる中、笠原将弘さんは有名な日本料理「賛否両論」の店主でありながら、テレビや書籍などのメディアやYouTubeでわかりやすいレシピを紹介し、家庭での和食の普及に尽力されています。

もっと若い世代に和食を食べてほしい、そのための料理の楽しみ方、食事への向き合い方など、読んだら思わず自炊したくなる、そんなお話をお聞きすることができました。

※1 農林水産省HPより https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/

全国大学生協連 全国学生委員会

副委員長 瀬川 大輔(司会/進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

小谷 晃輝

インタビュアー

全国大学生協連

東京ブロック 学生委員

藤代 桃花

インタビュアー

自己紹介とこのインタビューの趣旨

料理の魅力と楽しさ

日本料理の料理人として

食べること、料理をすること

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

自己紹介

瀬川- 本日はお忙しいところお時間をいただき、ありがとうございます。

私は全国大学生協連学生委員会で副学生委員長を務めております、瀬川大輔と申します。2年前に北海道にある北星学園大学を卒業し、既卒2年目になります。本日は司会を務めさせていただきます。よろしくお願い致します。

小谷- 同じく、全国学生委員会の小谷晃輝と申します。この春に山口県にある山口大学を卒業しました。本日はよろしくお願いいたします。

藤代- 同じく、全国学生委員会の藤代桃花と申します。この春、千葉大学を卒業しました。本日はよろしくお願いいたします。

瀬川- 私たちは、大学生協にある学生委員会という組織の下で活動をしております。学生委員会は、大学生がより充実した大学生活を送れるように、新学期の時期に友達作りの企画を行ったり、学生が健康に過ごせるように健康チェックの企画を行ったり、多岐にわたる活動をしている大学生協の中の組織委員会になっています。食生活の面においては、リサイクル容器を使って大学生協の食堂や購買などでお弁当を販売し、その容器を回収するなどの社会に目を向けた活動や、栄養バランスのいい食事を選べる組合員を増やすような取り組みにも力を入れています。

その中で全国学生委員会は、全国各地の大学生協の学生委員会から上級生が主に集まり、それぞれの大学生協の活動支援や、つながり作りの企画を行っています。

本日のインタビューの趣旨ですが、笠原さんは以前より幅広いメディアで和食を中心とした多彩なメニューのご紹介をされている他、近年ではYouTubeにおいても軽快なトークと共に、家庭で真似できるような本格的なメニューを数多く紹介されておられます。

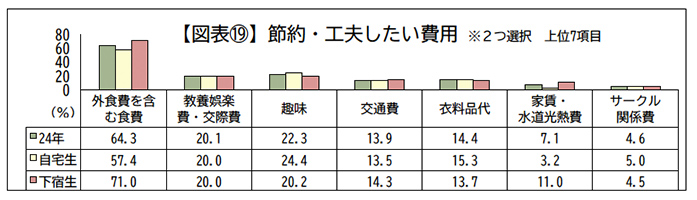

大学生にとって食事とは、大学生活全般に直結するものであると考えていますが、大学生協連が実施している「※1学生生活実態調査」によると、生活費の中で節約や工夫したい項目の一位が「外食費を伴う、食費」という結果になっており、やはり学生は食費を削りがちな傾向にあります。ぜひ今回のインタビューでは、生活に最も身近でありながら、費用の節約という意識を抱きがちな「食」に対して、学生が食の大切さや、食を楽しむことについて感じられるようなインタビューにできればと思っています。

※1 第60回学生生活実態調査より

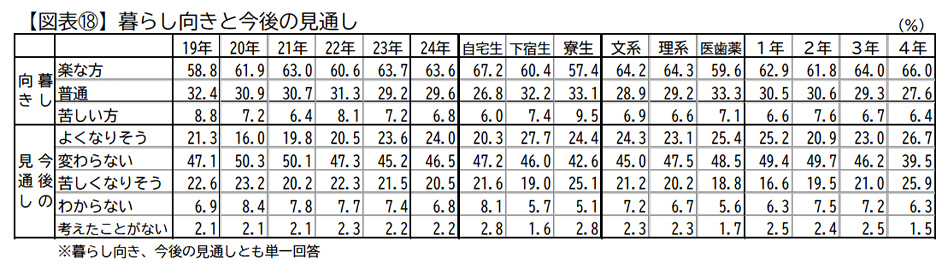

(8)暮らし向き(図表⑱⑲)

A.暮らし向きが「楽な方計」は63.6%で前年より0.1ポイント減少し、「苦しい方計」も6.8%と前年より0.4ポイント減少した。

B.これから先の見通しは「変わらない」46.5%(前年+1.3ポイント)、「よくなりそう計」24.0%(同+0.4ポイント)、「苦しくなりそう計」20.5%(同▲1.0ポイント)と、明るい見通しが若干の増加。

C.生活費の中で節約・工夫したい費目(2つまで)の上位5位は次の通りだった。

- 外食費を含む食費 64.3%

- 趣味 22.3%

- 教養娯楽費・交際費 20.1%

- 衣料品代 14.4%

- 交通費 13.9%

D.生活費の中で節約・工夫したい費目で、下宿生の「外食費を含む食費」は71.0%、「家賃・水道光熱費」は11.0%であり自宅生よりも顕著に高い。

※暮らし向き:「楽な方計」は「大変楽な方」+「楽な方」、「苦しい方計」は「苦しい方」+「大変苦しい方」

※今後の見通し:「よくなりそう計」は「かなりよくなりそう」+「少しはよくなりそう」、「苦しくなりそう計」は「少し苦しくなりそう」+「かなり苦しくなりそう」

日本料理への想い

笠原- 私は今年で開店21年になる、日本料理「賛否両論」というお店を東京の恵比寿で経営しています。恵比寿が本店で、名古屋と、金沢はいま休業中ですが秋ぐらいに再開する予定です。あとはプロデュースしているお店が仙台や三重県や韓国にあり、基本的には日本料理の料理人です。

約2年前からうっかりYouTubeを始めたところ、割と若い方にも見てもらえて、これはやってよかったと思っています。書店の料理本コーナーに行けば多分1冊くらいはあるかと思いますが、料理本の出版やメディア出演なども含めていろいろとやっています。

僕は1972年生まれで、今年53歳になります。ちょうど皆さんのお父さんくらいの歳ではないかと思います。実際僕も子供が3人いて、長男はいま大学3年生です。大分県の大学で一人暮らしをしているので、自炊をするとたまに料理の画像を送ってきますよ。

日本はそこまで高くない値段で、いろいろな美味しいものが食べられる国だと思います。世界中の国に仕事で行きましたけど、やはり日本が一番簡単にいろいろな国の料理を味わうことができるのではないかと思います。それはすごく恵まれていて悪いことではないですが、簡単に美味しいものが近所で食べられるから、逆に自分の国の料理を、特に若い子などはあまり食べなくなっているように感じます。

例えば、学校給食の委員もしていますが、小中学校の子供たちに人気の給食といえば、カレーやスパゲッティ、ハンバーグだし、栄養士さんもなるべく残されないメニューをとなると、どうしても人気のメニューになってしまうことを悩まれていました。本当はもっと日本料理の献立を入れたくても、おすましや野菜の胡麻和えやひじきの煮物などは残される確率が高いと言われていて、自分が日本料理の料理人ですから、もうすこし幼少期から家で和食を食べて、馴染んでほしいなと思っています。

お母さんたちもテレビやYouTubeなどでいろいろな情報にアクセスできるから、お子さんが好きな料理を作ってしまう気持ちはわかるけれど、世界ではどこの国も圧倒的に自国の料理を食べていると感じます。スペインに行けば、みんな朝昼晩とスペイン料理を食べているし、お隣の韓国ではみんな韓国料理を食べている。若い男の子でもキムチの漬け方を知っていたりするとすごいなと思います。

世界各国の料理を美味しく食べることができる幸せな日本という国ですが、もうすこし自分の国の和食というものを若いうちから見つめ直して、食べていただきたいと思うのが今の僕の本音というか、考えていることです。

瀬川- 小学校からずっと食育について言われていましたが、和食のおいしさに気付いたのは本当に最近のことで、やはり和食の出汁の味をすごく体が求めていると思うことがあります。最近海外に行く機会があったのですが、戻ってきた時はすごく日本料理が恋しかったですね。

私のように日本食が好きなタイプもいれば、今の若い世代、大学生などもそうですが、日本食の美味しさに気づかずに成長していくと、安くて簡単で美味しい、例えばジャンクフードなどを食べがちな若者が多いように感じます。

笠原さんのお子さんは、普段大学でどのような食事をされていますか。

笠原- 学食では定食みたいなものを食べているけど、家で作るのはパスタが多いね。やっぱり手軽に作れて、具材によるけどそんなにお金もかからないし、お腹いっぱいにもなるしね。若い世代だったら上品なお吸い物を飲むより、家系ラーメンとかが好きなのはわかるんだよね。他の国の料理が悪いと言っているわけではなくて、僕が思うのは、日本料理はやっぱり自分の国の料理だから食べてほしいということ。

あと日本には四季があって、旬のものをその時期に食べることは昔から一つの健康法と言われていて、さらに旬のものは美味しいし、安いし、栄養もあるし、それを食べることは良いこと尽くしだよね。この時期だからこういう野菜があるとか、四季を通じて旬のものを知る、そういう文化的なことも若い世代の人たちには知ってほしいという気持ちもあるし、大人になって役に立つという言い方も変だけど、知らないより知っていたほうがかっこいいと思うしね。

将来ちょっといい和食のお店に行った時に、知識があった方が食事も楽しめるし、メニューの注文もスマートにできると思います。日本料理に詳しくなると、漢字や四季の行事のこと、さらには日本の歴史にまつわることや日本の地理などのさまざまなことにも詳しくなるからお勧めですよ。

瀬川- 確かに日本料理には昔ながらの難しい漢字が使われていますし、今の季節の旬を意識することで、四季の勉強にもつながるというのは今まで考えたことなかったです。また新たな日本料理の良さに気づきました。

料理の魅力と楽しさ

料理をする醍醐味

小谷- YouTubeを拝見すると、すごく楽しそうに料理をされているのが印象的ですが、料理をすることの魅力や楽しさとは、どのようなところにあるとお考えですか。

笠原- 僕は結局仕事になってしまったから、たまに普通になっている時も正直ありますけど、基本的に食べる行為というのは人間の楽しみの一つだと思うし、料理の楽しさというのは今話したように、例えば春ならば筍が出てきたな、これを煮て食べたら美味しいかな、天ぷらにしてみようかなと、その時期その時期での旬の食材と出会えることも楽しいし、自分で上手に作れるようになると自分好みの味に仕上げられる、要は自分の食べたいものが自分で作れるようになるというのは、単純だけど楽しいことであって、歌が好きな人が上手く歌えるようになったら楽しいだろうし、スポーツ好きな人が自分の思い通りのプレーができると嬉しいという感覚と同じ延長線上にあると思いますね。

今日はこの食材をどう料理しようかなというところから始まり、それを自分の思ったような完成形に持っていけるっていうのは、成果も感じられるし、当然食べて美味しいし、さらに食べた人がおいしいと喜んでくれたら幸せを感じられる、そういうところが料理をする醍醐味ではないでしょうか。

毎日の食事では手の込んだものが作れなくても、例えばこれからの時期だったら梅干しやらっきょうを自家製で漬けるとか、時期を問わずできる自家製の燻製やハムに挑戦することなどは趣味につながるところがあると思っていて、そのことにハマることで道具に凝ってみたり、スパイスを集めてみたり、そしてそれは食べるという行為にもそのまま結びつくわけだから、趣味と楽しさと生活に必要なことを兼ね備えることができるのが料理なのかなと思いますね。

レパートリーの広げ方

小谷- 自分自身も自炊でよくパスタを使っていたのですが、同じような調理法になりがちで、自炊にあまり慣れていない人にとっては、最初に躓くポイントになってしまうのではないかと思います。

笠原さんが創作料理を作られる際のアイディアとか引き出しの多さというのは、どのようなところからくるものなのでしょうか。

笠原- 料理のアイディアとか発想は、本当にいろいろなところからヒントを得ることができるよね。僕はいろいろな国の料理を食べた時に、これを日本料理で置き換えたら食材は何になるかを考えるのが好きです。

毎日の家庭の料理レベルであれば、同じ料理を毎日毎日作ってみる、例えばミートソースのパスタばかり作っていたら、絶対にミートソースは上手に作れるようになると思います。上手になったら、ミートソースって大体トマト味だけど、カレー味にしてみようか、トマトを和風に梅に置き換えてみようか、梅と相性のいい青紫蘇を刻んで入れてみようか、ひき肉を鶏のひき肉にしてみようか、エビを刻んでみようかと、少しずつ食材を置き換えて考えていくと、どんどんレパートリーが広がっていくし、新しい料理を作るヒントになるかと思います。

必ず熱々で食べる料理をあえて冷たくして食べてみるとか、同じ色の野菜ばかりで作ってみるとか。あとは外で見た景色や感じた香りで、料理のインスピレーションが湧いて思いつく時もあるし、失敗も多いけどラッパーみたいに食材の韻を踏んだもので組み合わせてみるとかね、ベーコンとレンコンとか。そういういろいろな切り口で考えていくことが、楽しく料理をする一つの秘訣かなと思いますね。

日本料理の料理人として

料理の紹介で意識していること

藤代- 私は高校で調理部に所属し、大学で家庭科の教員免許を取得したこともあり、今日はお話を伺うのを楽しみにしていました。

YouTubeの動画の中で、肉の下処理のやり方や調味料の量などが具体的に示されていて、料理初心者でもYouTubeを見ればできるように工夫がされていると感じたのですが、実際に動画撮影時や本を出版される時に意識されていることがあれば、教えてください。

笠原- 僕はYouTubeを始める前はあまり興味がなくて、今一つ乗り気でなかったけれど、始めてみて、人のYouTubeも見るようになって感じるのは、圧倒的に本よりも動画で見た方がわかりやすいということ。だから、やってよかったと思っています。

いま言われたように、実際のひとつまみってどれくらいなのか、本だけではわからない世界があるし、動画で見た方が焼けるときの音だったり、お湯の沸き具合だったりもわかるから、視聴者が細かく見たいのではないかというところを意識して、そこをわかりやすく撮ってもらうようにしています。

ただ、当然レシピ本の仕事もたくさんしているので、見てくれた人が家で、僕と完全に同じには無理かもしれないけど、なるべく失敗なく美味しくできるようにというのは意識しています。やはりひとつまみとかは本当に抽象的だから、男性と女性の一つまみでは違うと思うしね。全体的に食材の量はできる限り重量で出すというのと、たまに「スパイスを揃えてカレーを作りましょう」などの企画だったら使うけれども、それ以外は大体家にある基礎的調味料と、近所のスーパーに行ったら平均的に手に入る食材、まずそれだけでなるべく作れるようなメニューにするようにしています。それと調味料の配合もできる限りわかりやすく、もう全部大さじ1とかね。これは大さじ1これは小さじ2、これは小さじ0.5とか絶対忘れるじゃない。とにかく自分ができる限り、この辺りだったら無難においしくまとまるなというところで全部同量ずつとか、あとお酒小さじ1/2とかだったら、もう入れなくていいかなとかね。なるべくそういう、暗記できるようなレシピにするようには最近は心がけています。

食育事業で伝えたいこと

藤代- お店のホームページで、食育事業にも携わってこられたと拝見したのですが、食育において大切にされていること、子供たちに食育を通して伝えたいことはどのようなことだとお考えですか。

笠原- 僕がまず食育の授業でよく行うのが、昆布とかつおを使ってお出汁を取ってみてもらうことですね。それはまず出汁がどのようにできているかを圧倒的に子供たちが知らないということと、やはり日本料理というのは、この旨味を中心にしてできた文化だということもあるので。技術的なことを言っても理解しにくい年齢の子供たちには、出汁をとって、昆布だけのものとかつおと昆布で取ったものの味を比べてみてもらうことなどをしています。どちらかというと、作ってくれる人に感謝の気持ちを持って食べましょうとか、魚も肉も生きている命をいただいているわけですから、無駄にしちゃいけないですよという話の方をよくするようには最近はしていますね。

高学年の子供たちには、食育というとどうしても昔から小難しいマナーみたいな話になりがちだけど、僕が考えるマナーというのは、例えばフランス料理のテーブルマナーは知っておいて損はないけど、間違えたところで人に迷惑をかけるものでもない、どちらかというとカウンターの席に座ったら、あまりうるさくしないとか、温かい料理も冷たい料理も作り手はすごく注意を払ってベストのタイミングで提供しようとしているわけだから、コース料理などをいただく際には、頻繁に離席したりせず食事を楽しんでほしい等の、作り手の気持ちのところからの話をしています。

料理を作る人の「美味しいものを食べてほしい」という気持ちを汲んでお客様が食事をしてくれることが、お互いに気持ちの良い空間を共有できるし、作ってくれる人に感謝の気持ちで食べるという、食育の一つの考え方にもつながるのかなと思っています。

食べること、料理をすること

素材にないものを補う

瀬川- 今までお聞きした話と重複する部分もあるかと思いますが、笠原さんにとって食とはどのようなものなのか、食事や料理についてのお考えを教えていただければと思っています。

笠原- 食は衣食住という言葉がありますが、人間が生きていくにあたって絶対必要なものじゃないですか。特に僕はそれを仕事にしていますからね、すごく大切な、人間にとって重要なものだと思っているけれども、それを考えた時に食事というのは結局、単純に言ってしまえば、生きていくために食べることだと思うんですよ。

特に家庭の食事というのは、自分や家族の健康とプラスして、本当に食べないと人間は死んでしまうから、生きていくために必要な行為。だから極論を言うと、ある程度の健康バランスとカロリーが取れれば、そんなに味が美味しくなくてもいいわけです。

例えばじゃがいもを茹でただけでも、レタスをただちぎって食べてもいいわけですが、太古の昔はそうだったものを人間っていうのは少しずつ食材を美味しく食べるということを学んで、それがどんどん贅沢になってきたわけで、それが僕は料理だと思うんですね。

料理って理を料ると書きますけど、少しでも美味しいものを食べて、みんな心豊かに季節の食材を味わう楽しさ、娯楽としてそういうものを取り入れていった結果、料理になったと思うので、そこにはやはり美味しさも必要だし、僕なんかはそれを生業にしているからエンターテイメント性も必要になってくる。で、当然美味しく作るには、それなりの技術も必要になってくるわけであって、その技術をいかに身につけるかっていうところも大事になってくるから、料理というのは本当に考え始めるときりがないというか、技術も磨こうと思えば果てしなく磨けるし、創意工夫を重ねるとやっぱり美味しくなるよね、料理って。

料理は本当に一生かかっても答えがわからないし、まだまだ自分も上手になりたいなと思うし、料理という観点でいくと、追い求める自分の中の課題だと思ってやっているけれども、これはあらゆる仕事にも当てはまると思うので、料理ってそういうものが詰まっているのかなと勝手に僕の解釈で考えています。

うちの若いスタッフにもよく話すのですが、例えばレタスを 食べる時に健康を意識してヘルシーだから食べている人が多いと思うんですよね。そのレタスを料理にするとなったときに、僕はないものを補っていくことがその素材を美味しくする一個の方程式だと思っていて、これはないものを補っていくと、結局それが完成するという、いろいろな仕事に当てはまる考え方じゃないかなと思うんです。

レタスってそれだけ食べたらシャキシャキした食感でしょう。味としては、ちょっとほろ苦い、あとは瑞々しさ、そんなものだと思います。そこにないものを足していくと、油脂分はないので油を足そう。そしてほぼ何の塩分も甘さもない、じゃあ少し塩と甘さを入れてみようか。レタスは酸っぱくないので、酸味も入れてあげよう。あとちょっと香りのあるものを入れたらどうかなってやっていくと、その今挙げたものを混ぜるとドレッシングになるんだよね。油と塩分と酸味と香辛料みたいなものにちょっとした甘さ。ドレッシングをかけて食べると、レタスって一気に美味しくなるじゃないですか。だから突き詰めると、すべての料理がそういうものなのかなと思いますね。ないものを補っていくっていうことを、人類は長い時間をかけて発見していったんだと思いますよ。それが、僕が思う食事と料理の考え方というか、自分の考える料理の概念ですね。

自炊のアドバイス

瀬川- 最近では物価高が話題になることが多いですが、欠食をする学生が多いことが問題で、学生もいかに安く食事を済ませるかっていうところも含めて、食べることの楽しさにあまり気づけていないのではないかと思っています。今のいろいろな環境、外的要因とかも含めて、なかなか意識を向けることが難しくなっている世の中ではありますが、そういう今だからこそ若者にできることや、心の持ちよう、自炊することで補えることなど、笠原さんのお考えがあれば、お聞かせください。

笠原- 本当に今は何でも価格が高いし、お米も高くなっちゃったよね。自炊をしている学生さんたちは大変だと思うけど、でもなんでも高くなっていると言いながらも、やっぱりさっきの話ではないですが、旬のものは割と安く手に入るし、スーパーなどでは特売をやっているものなので、そういうのを上手く活用するのが一番いいと思います。

あとは昔から値段がそんなに変わらなくて、優秀な食材である豆腐やもやしや卵などを上手く使ってみましょう。僕は昔の時代小説が大好きで、江戸時代が舞台の本などを読むと、すごく冬の寒い日に湯豆腐を食べるシーンとか、とても美味しそうなんだよね。豆腐だけだけど、これだけ物に溢れている時代だからこそ、あえて湯豆腐をきちんと作って、醤油とおかかだけでシンプルに食べてみるのも、今の大学生のみんなには意外と新鮮で面白いんじゃないかと思いますけどね。

若者世代へのメッセージ

瀬川- では最後に、このインタビューの読者の大多数を占める今の若者世代、主には大学生世代ですけれども、その学生に向けて、メッセージをお願いしたいと思います。

笠原- 自分の子供もみなさんと同じぐらいの世代だし、うちで働いてくれている若いスタッフも大体皆さんぐらいの年齢が多いので、もうほぼ父親目線になりますが、とにかく単純に、次は君たちの世代がこの日本を背負って立って行くわけだから頑張ってほしいなという気持ちですね。

今は世界的にいいニュースがないけれど、つくづく食の面だけ見ても、北から南まで海に囲まれて、恵まれたいろいろな食材がある国で、料理の文化としても素晴らしいものを持っているし、人も基本的にみんないい人だと思うし、やはり日本はいい国だなと思いますね。これだけいろいろな国の料理が美味しく食べられるようになった日本っていうのも、やはり日本人の勤勉さとか器用さとか真面目さとか、いろいろなものが組み合わさってここまできたと思うので、僕は日本人に生まれてよかったと思うし、この日本という国をこれからもっと君たちの世代が良くしてほしいと思っている一人です。

僕は高校を出てすぐ料理の世界に入って、もうずっと料理一筋で生きてきましたけれども、どんな仕事をするにしても、最初から楽なことというのは絶対ないと思うし、基本的に全員に平等に神様が与えてくれているのは、1日は24時間、一年は365日、人生は1回しかない。だからそれをどう上手く使うかは、本当にその本人次第だと思っていて。やっぱり人生のある時期、何か一つ成し遂げたいっていうものがあったら、踏ん張る時期が必要だと思うし、嫌でもすぐにそこから逃げないで、そこを頑張ることによって見えてくる世界というのもいっぱいあると思うし、最初からすべてのことがうまくいく人生はないと思うし、逆にずっと嫌なことばかりの人生もないと思うので。これから皆さんはいいこともちょっと辛いことも経験していくと思いますけれど、それはすべて自分の糧になるから、とにかく無駄な時間だけは使わずに、頑張ってくれたら嬉しいなと思っています。

瀬川- 今回は食を中心にいろいろとお話を聞かせていただきましたけれども、このインタビューの記事を読んで、学生が社会を担っていく際に、まずは食事をしっかりと取ることに意識を向け、大学を卒業したその先の社会で元気に活躍ができるように頑張っていけたらと思います。

本日はありがとうございました。

2025年5月9日 リモートインタビューにて

PROFILE

賛否両論

笠原 将弘 氏

1972年東京生まれ。

高校卒業後、新宿の有名日本料理店で9年間修業、その後、実家の焼鳥店を継ぐ。

30周年を機に一旦店を閉め、2004年9月 恵比寿に自身の店「賛否両論」を開店。

独創的な感性で作り上げる料理が訪れた者の心を掴み、予約の取れない人気店となる。

愛称は「マスター」。 その昔、父親が常連客に呼ばれていたものがそのまま受け継がれ、店の客はもちろんのこと全従業員からもこの愛称で呼ばれている。

『腕・舌・遊び心』をモットーに、父親譲りのセンスと修業時代に磨いた確かな技術で今日も腕を振るい、「日本で一番、人の役に立ち、喜ばれた和食屋だった」と、後世に名を残せることを目標に日々邁進中。

(公式サイトより一部抜粋)

「賛否両論」公式サイト https://www.sanpi-ryoron.com/

YouTube【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道 https://www.youtube.com/@sanpiryoron