竹中 万季 氏 インタビュー

ウェブマガジン・コミュニティ「me and you little magazine & club」を運営する竹中万季さんは、個人と個人の対話からその想いや感情を発信し、社会構造にまで目を向ける活動をしています。しかし、学生時代は人と話すのが苦手で、人間関係に難しさを感じていました。今回は全国の大学生協の活動テーマとも共通する「対話」を軸に、竹中さんの考えをお聞きしました。

全国大学生協連 全国学生委員会

委員長 髙須 啓太(司会/進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

藤島 凜香

インタビュアー

大学生協 関西北陸ブロック

学生事務局 副学生委員長

森田 葵

インタビュアー

人との関わりの中で

社会的課題に取り組む

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

髙須- お忙しい中、お時間を作っていただきありがとうございます。また先日は全国大学生協連が行う全国読書マラソン・コメント大賞※の選考会にご協力いただき感謝申し上げます。

本日は学生委員3名でインタビューをさせていただきます。私は全国学生委員会の委員長を務める髙須啓太と申します。岐阜大学を昨年の春に卒業しました。よろしくお願いいたします。

※読書マラソン https://www.univcoop.or.jp/izumi/izumi_1083.html

藤島- 同じく全国学生委員会の藤島凜香と申します。今春、東北学院大学を卒業いたしました。

森田- 全国学生委員で関西北陸ブロック学生事務局の副学生委員長をしております森田葵と申します。奈良女子大学の4年生です。

髙須- 竹中様はご自身も生協学生委員を経験されておりよくご存じかと思いますが、全国に219の学生委員会があり、9,074人の学生委員(24年5月現在)が多岐にわたる活動をしています。

2025年の全国の大学生協の活動テーマは「つながる元気、ときめきキャンパス。〜組合員との対話を大切に『みんな』でつくる大学生協に〜」とあるように「対話」を重要視し、アンケートなども結果だけに注目しないで、その裏にある組合員の願いを深め合うことを目指しています。

竹中様はメディア・コミュニティ「me and you little magazine & club」の運営や、企業や団体とともに社会が抱える課題について考えるプロジェクトなど手掛けておられます。また、様々な方との対話を通して社会的課題に目を向け、個人の小さな声も大切にしながら人の温度感や想いを伝えるよう努められています。本日は「対話」をキーワードに、竹中様のお考えをお聞きしたいと思います。

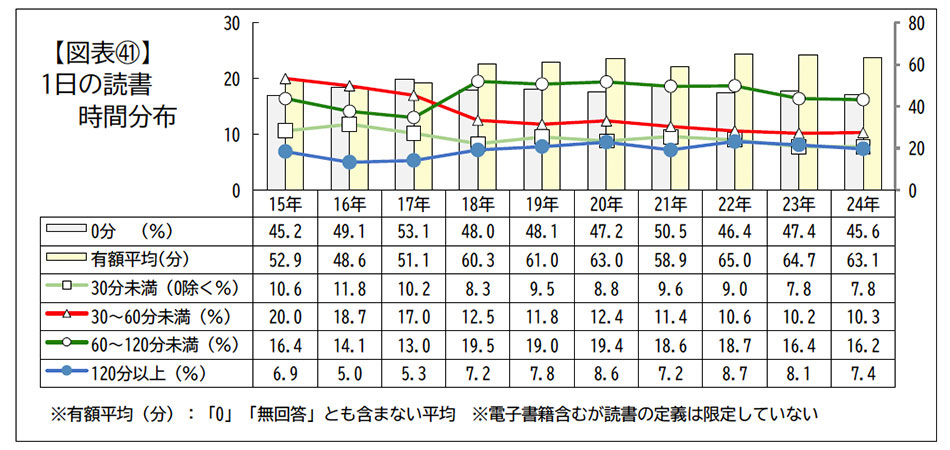

全国大学生協連が実施した第60回学生生活実態調査によると、大学生の1日の読書時間は63.1分と5~10年前の水準より増加しており、全く本を読まない学生は45.6% と前年の47.4%よりも微減しています。竹中様は本を通じた発信もされており、日常と読書をどのように結びつけられるのかもお伺いしたいと思います。

全国大学生協連「第60回学生の消費生活に関する実態調査」(2024年)より

回答者数11,590人(30大学生協)

竹中- 竹中万季と申します。2007年に慶應義塾大学に入学しました。推薦入試で合格した時に生協学生委員の方々が「推薦生のつどい」を開催してくださり、それが大学生との初めての触れ合いで「大学生になったらこんな企画を立てられるかっこいい人たちがいるんだ」と感動して生協学生委員会に入りました。あまり積極的に活動したわけではありませんでしたが (笑)、当時の友人とは現在もつながっており、いいご縁をたくさんいただいたなと思っています。

2021年に「me and you」という会社を立ち上げました。メインの仕事は編集者で、自分たちのメディア・コミュニティの運営とともに、企業や団体などに対してクライアントワークと呼ばれる制作の仕事などもしております。よろしくお願いします。

人との関わりの中で

人と話すのが苦手でした

藤島- 対話をする中で竹中様の想いに共感する人を増やすために心がけられていることがありましたら教えてください。

竹中- 私は元々人と話すことが得意なタイプではなかったんです。対人関係で悩むことが多く、すごく考え込むタイプでもあるので、中高時代はグループワークが本当に苦手でした。人とコミュニケーションをとって進めていくのが難しくて、自分はそうした方向に向かないなと思っていました。

大学を卒業してから広告系の会社に就職して、大勢の人と関わりながらチームで何かを作っていくような仕事をすることになりました。大学生の頃もサークルやバイトやインターンで誰かとものを作るということにチャレンジしてはいたのですが、やはり意見を言い合うような時に、どうすればその場の話が前に進んでより良いものが作れるかというのがどうにも難しくて。難しいからこそ、対話やコミュニケーションのことがずっと気になっていたのかなと思います。

様々な人との出会い

藤島- ご本「わたしを覚えている街へ」やインスタグラムを拝見させていただく中で、竹中様は対話についてすごく前向きに捉えられていると感じたのですが、元々は後ろ向きだったということですか。

竹中- おっしゃる通りです(笑)。ふと気づくとたくさんの人と関わる仕事に就いていたのですが、元々は一人で部屋にこもって自分の好きなことをしているのが楽しいと感じるタイプでした。幼い時も一人で絵を描くのが好きでしたね。人との関わりに難しさを感じる瞬間が多くて悩んできたからこそ、そこに面白さを感じるようになったのかもしれません。

特に会社員になってからは、上下関係ではなく対等に話し合えるいい出会いにたくさん恵まれました。自分一人では絶対に思いつかないようなアイデアを得たり、自分はやらなかったであろうことを「やっちゃおうよ」と言ってくれる方がいたり。それまで一人で生きているような気持ちになっていたけれども、人は生まれた時から誰かと関わりながら生きていて、今いる環境も誰かとの関係性によって成り立っていることを、大人になるにつれて実感していったという感じです。

そうした難しさを感じながら、CINRAという会社で働いていた時に同僚の野村由芽とたくさんの対話を重ね、「自分らしく生きる女性を祝福する」がコンセプトのライフ&カルチャーコミュニティ「She is」を立ち上げました。自分たちの想いに対して共感してくれる方がきっとこの世界のどこかにいるのではないかという気持ちで、がむしゃらにやっていましたね。現在は野村と共に「me and you」という会社を立ち上げて活動しています。本当に様々な人との関わり合いの中で活動ができているなと思います。

異なりながら共存すること

竹中- 「共感」はとても大事なことではありますが、共感できることは盛り上がる一方で、共感できないとなると衝動的に人に辛く当たるような投稿もSNSなどで多く見られます。「me and you」はコロナ禍に始めたのですが、当時は会うことができないので今よりもテキストコミュニケーションが中心でしたよね。断定や二項対立的な言い方が蔓延する中で、共感を増やしていこうとするムードが逆に対立や分断につながる瞬間もあるということに気づかされ、すごく難しさを感じました。

今の活動では “異なりながら共にいること”を大事に考え続けています。自分も共感や分かり合うこと、心と心を通わせるつながりで得られる安心感は大切だと思っていますし、そうした場所を育んでいきたいと思っています。同時に、どんなに近いと感じる人でもすべてにおいて共感することはできないということや、まったく異なると感じる人とこの世界で一緒に生きているということについて考えることがここ数年で増えました。これからも考え続けたいことの一つです。

信頼関係があってこそ

藤島- 竹中様自身、対話にネガティブな感情を持ったときにはどう前向きにとらえるようにされているのでしょうか。

竹中- 「She is」も「me and you」も、私と野村が2人で立ち上げました。私たちは仲のいい友達っぽさもありつつ、やはりビジネス上のパートナーでもあります。どういう場所を作っていきたいかという点では強く共感しながら活動していますが、もちろん違う人間なので、意見が異なることもあります。

例えば、さまざまな人間関係の中で、同じ言葉を全く違うように捉えていたとか、自分が誠意を感じる行為を相手はそう思っていなかったとか、信頼関係に影響が与えられることはよくあることだと思います。だから「me and you」をやっていること自体も、関係性の練習だなと思うんです。

一人が強い権限を持って進めるプロジェクトもあると思いますが、「me and you」の活動は異なる2人の意見の交し合いから生まれています。もちろん時にうまくいかないこともありますが、私個人としては、信頼していて継続していきたいと思う相手であれば、違和感をそのままにするのではなく、勇気を出して話し合うことは大切だと思います。

対話にネガティブな感情を持ったときという質問について考えたのですが、どんなシチュエーションでも自分の方だけが努力して対話しなければいけないのかと言われると、そういうわけではないと思うんです。以前、三木那由他※さんの『言葉の展望台』というエッセイを読んでハッとしたのが、同じ言葉を使っていても、関係性や状況によって異なる意味合いを持つことがあること。それについて映画や漫画などを事例に出してすごくわかりやすく書いてくださっている本で、対話はいろいろな構造の中で生まれていくものなのだと、立ち止まって考えました。

※三木那由他 言語やコミュニケーションを専門とする哲学者。

対面でしか得られないもの

藤島- そもそも違う環境で育ってきて、言葉の意味や捉え方も違うかもしれない。こっちが一方的に話しても向こうがその気でなかったら、それこそ信頼関係を築けないということにつながることがあり得るので、改めて対話って難しいと思いました。

竹中- LINEやSlack、Xなどのテキストコミュニケーションでの会話はなおさら難しいですよね。自分が本当に信頼している相手だから受け止めてくれるだろうと思って送ったのに、相手には違ったふうに捉えられてしまって、既読のまま返事がこない……ということもよく聞きます。

例えば感情が溢れてLINEで「なんでだよ」と書いたら対話が止まってしまうこともあるかもしれないですが、対面で話したら表情や雰囲気で伝わるものもあると思います。オンラインメディアを運営している身ではありながら、どうしてもオンライン+テキストではかなわないことが存在しているなと感じています。

藤島- ラインやXは便利ですが、ちゃんと伝えたいときや感情が高ぶっているときには声に出すということが大事なのではないかと、今の話で思いました。

社会的課題に取り組む

学びが日常と結び付く

森田- 私は関西北陸ブロック学生事務局として、社会的課題に関する活動をしています。竹中様ご自身も社会的課題に取り組んでいらっしゃいますが、興味を持ったきっかけを教えてください。

竹中- 学生時代の私は、多分皆さんより社会的課題について何も考えていなかったと思います。自分が社会を構成する一人であるという実感もそんなになく、自分と周りの友達や家族さえ良ければいいと思っていた時期もありました。気候変動やジェンダーの問題も当時は友人の間で話に上がることがなかったし、戦争や紛争についてテレビのニュースでは見ていたものの、日本はそこまで関係がないとなぜか信じ込んでいて、なぜ日本に米軍基地があるのか考えたこともありませんでした。

考えるようになったのは社会に出てからだと思います。幅広い人と触れ合うことが増えたときに、女性というだけでどうしてこういう扱いをされるのだろうという素朴な疑問が積み重なっていったんです。女性だから求められる振る舞いがあったり、20代になったときに結婚について言われたり、「女性としての一般的な生き方」を求められるような空気に対してすごく疑問に感じるようになりました。

「She is」というメディアを立ち上げたときも、女性のメディアといえばピンク色で、美容やファッション、恋愛の話ばかりだなと疑問を感じていました。もちろん美容やファッションも大事だし自分も好きなのですが、同じようなテンションで選挙に行く話をしてもいいですよね。どちらも自分が生きていく中で関わることとしては等しいので、生活を潤すものも、社会で起きていることも、同じような温度で届けていきたいなと思うようになりました。

ジェンダーやフェミニズムをどんどん学んでいくと、セクシュアリティ、人種や立場など、こんなにも多様な女性たちが存在しているのに、自分は無意識に一部の女性のことしか考えられていなかったのかもしれないと考えるようになりました。ベル・フックスの「フェミニズムはみんなのもの」という本をきっかけにインターセクショナリティ※にまつわる本を読むようになって、今も学んでいる最中です。なので、私はフェミニズムを知ったことが、戦争や人権、気候変動などの社会的課題について関心を持つきっかけでしたね。

※インターセクショナリティ 人種やジェンダー、身体的特徴、出自など複数の アイデンティティが組み合わさることによって人々が経験する差別や抑圧を可視化し、理解するために生み出された言葉。20世紀後半に フェミニズム理論 として提唱された。

森田- 私の大学は女子大なので、そういう授業が結構概論であって触れはするのですが、その時には面白いなと思っても学び終わったら日常生活と切り分けてしまっていました。

竹中- 私も今思えば学生時代にフェミニズムやジェンダーを学ぶ機会になる授業を受けていた気がするのですが、不思議と自分の日常と分けて、忘れてしまっていました。でもその場ではつながらなくても、学んだことの実感を持てる瞬間は後からやってくることが多いと感じています。森田さんも、授業での学びが意外と後からやってくるかもしれません。

人との共通項を探す

森田- 社会的課題に取り組んでいく中で、自分に見えているところは分かるのですが、ほかの人の視点とどう共感していいのか分からなくなる時があります。竹中様は人と対話して協力するということにどういうふうにつなげていらっしゃいますか。

竹中- 確かに自分も「考えるべきなのに考えられていなかった」ということが日々出てきています。今、森田さんがおっしゃったように、みんなそれぞれ見ているものがあって、本当にいろいろな社会的課題があると思うのですが、今自分自身にとって切実に取り組みたいと思えるものがそれぞれ異なっているからこそ活動できていることはすごくあると思います。

みんなが世の中に存在しているゼロから百まで全てのイシュー(課題・問題)に対して、均等に同じ分量の関心と行動を注ぐというのは絶対不可能で、継続して活動することが難しい瞬間もあると思うのですよね。すると辛い気持ちになることも多いと思います。

世の中に存在しているゼロから百まで全ての課題・問題に対して、みんなが均等に同じ分量の関心と行動を注ぐというのは絶対不可能ですよね。以前、東大の教授でフェミニズムとクィア理論を専門とされている清水晶子※さんにインタビューしたときに、「ゼロか百かというメンタリティから離れて、自分と違うかたちで抵抗している人をなるべく否定しないことが大事」「辛くなったら休み、周りの人と穴を埋め合う」という話をしてくださったのが印象に残っています。みんなの関心が少しずつ違い、周りの人はやっていない方法で自分は今これをやっているというように、その輪が広がるほど穴が埋まっていくのだと思いました。

※清水晶子 東京大学大学院総合文化研究科(超域文化科学専攻)教授。人文科学の研究者。専門はフェミニズム、クィア理論。

それぞれの社会的課題、それぞれの視点、それぞれのやり方を否定しないということを前提に自分と他者を見ると、実は共通している部分があるということがあるように感じています。そうした共通項を探してみるといいのかもしれません。

興味を持たない人を巻き込む

森田- 興味を持っていて一歩進んでいる人が、どうしたら興味を持っていない人を巻き込めるかというのが今の課題です。

竹中- 私の周りにもデモを開催したり国へ訴えかけたりするような直接的な活動をしている人がいて、そうした率いていく人たちの行動があるからこそ社会が変わっていくと思っています。一方で、私自身は自分の今の強みを生かして行動するための方法を考えている中で、全く興味を持っていない人にどう届けるかは今後より取り組んでいきたいと思っています。

全く興味を持っていなかった頃の自分を想像して「あのときの私なら、こうであれば興味を持つのではないか」という視点で見てみたり、今の自分が切実に悩んでいることとのつながりからアイディアを考えたりすることは、私も普段の仕事の中でよくやっています。今もより広く届けるための企画をメディアで計画中なので、良かったらみなさんにも見ていただきたいです。

発信方法に求めること

髙須- 竹中様が発信される時に意識していることをお伺いしたいと思います。想いがあるから伝えていきたいけれど、共感を拡げるのは難しい。演説し説得力のある伝え方が必ずしもいいわけじゃない。竹中様は問いかけや気づきを与えるような優しい発信の仕方をされているように感じています。

竹中- 私自身、性格的にそこまで確証を持って物事を言えないようなところが結構あるんです。それこそ社会人になったばかりのときには、プレゼンをする際も「竹中さん、内容はいいのだからもっと自信を持って堂々と伝えてくれ」と言われました(笑)。

もちろん絶対的に確信を持って言うべき状況では堂々と言えることが大事ではありますが、立場や経験によってその内容がどう捉えられているのか分かりづらいときには、なるべく言葉を尽くすようにすることも心掛けていることの一つですね。確信めいた言葉が多い世の中でそういう人がいてもいいかなと思っています。

今世の中では言い切り型の言葉が注目を浴びています。動画メディアなどを見ても、タイトルは面白そうなのに開いてみたらがっかりすることもありますよね。いくら注目を集めたくても、私は騙したり陥れたりするようなことをしたいとは思えないタイプなので、センセーショナルに注目を集めることを目指すよりは、じわじわと沁み込んでいくようなやり方があってもいいのかなと思っています。自分自身の信念にはなるべく誠実でありたいと思うので、齟齬がある発信をしていると、きっと後で辛くなるのではないかと思います。

髙須- 自分も端的にこのパワーフレーズがあるからいいなと思うこともあるのですけれど、それってフレーズに惹かれただけと思うことがあります。でも発信とかプレゼンでは、どんなふうにしたらインパクトがあるかを結構考えます。迅速に発信したいものとじわじわとしっかり伝えていきたいものは場合によりけりかなと思いました。

読書について

藤島- 最初に髙須からも申しましたように、現在の大学生はなかなか本を読まないという傾向があります。大学生の日常的な楽しみの中で読書を位置づけるためにはどうすればよいと思われますか。また、竹中様は読書のどのような点に楽しみを見出していらっしゃいますか。

竹中- 一番読書していたのは小中高時代でした。図書館に行くのが大好きで、いろいろな時代の小説を読んだり、難しい哲学の本を読んでみたり、ちょっと背伸びした本もたくさん手に取っていたので、当時は自信を持って読書が趣味だと言えていたと思います。

友人の中には大学時代に一番本を読んだと言う人もいますが、私自身を振り返るとかなりおろそかになってしまって、読書をしていた記憶があまりありません(笑)。ただ本がある空間が好きだったので、本屋さんでバイトしたりインターンをしたりもしていました。読む時間は減ったものの、本には結構関わっていたと思います。

大学時代は自分が動けばいろいろと新しいことに挑戦できますし、人との関わりも増えて、様々な楽しみに触れることもできる。時間も自由に使えるその期間に「読書をしなくては」といった思いだけで読書するのは結構難しいかもしれません。電車の中でスマホを見るかわりに通学中だけ本を読んでみようとか、そのくらいの時間の使い方が合っているのかもしれませんね。

また、お気に入りの本屋さんを見つけるのもいいかと思います。ここ数年、独立系の書店で面白いところがすごくたくさん増えています。同年代の人が作ったZINE※とかミニコミを売っているお店もあり、ページ数が少ないので短い時間で読むことができそうです。

※ZINE(MagazineまたはFanzineの略)とは、個人または少人数の有志が、非営利で発行する自主的な出版物。

そういうお店には雑貨も売っていたり、カフェが併設されていたりするところもあって、楽しいですよね。また、作家の方が来るイベントをやっているところも多く、本を読んでいなくても参加できるものもあると思うので、悩みや関心についてスマホで検索するのもいいけれど、そうしたイベントに足を運んでみるのも面白いかと思います。

一回イベントに行けば、あとは連鎖してそこに出てきたほかの本や同じ作家の別の本も気になったりすると思うので、一つきっかけがあるというのがすごく大事だと思います。やっぱり行く場所があるというのはすごくいいことだと思うので、もちろん生協さんの書店もありますし、身近な街の本屋さんに行ってみるのもいいかなと思います。

読書のどのような点に楽しみを見出しているかという質問については、読書をするという行為自体、知的好奇心が満たされているような感覚になるので、そういった純粋な楽しさがあると思います。

もう少し違う意味では、例えば友達や学校や今後の人生などについて悩んでいるときに本を読むと、目の前だけではなく、何か大きな世界の中に自分がいる感覚になると思います。悩んでいるときにたまたま手に取った本から、直接的に関係あるわけでもないのに意外にも世界の広さを教えてもらい、明日からはこういうふうに生きてみようかなと思えるようなヒントをもらえたりする。読書には知的好奇心が満たされる喜びと、生き方のアイデアを与えてくれる発見の二つの楽しみがあると思います。

就活本など、直接的な解決策が書かれている本も多いと思いますが、全然関係ない小説や新書などに意外とヒントが詰まっていると思うので、生協の本屋さんでも「この悩みに意外な提案」みたいな企画があったらおもしろそうです。

若者世代へのメッセージ

髙須- 最後に読者の大多数を占める今の若者、主に大学生世代に向けてのメッセージをお願いいたします。

竹中- 小中高時代は課外活動をしていなかったこともあり、大学生になってからは自分が興味を持ったものにたとえ失敗してもいいという気持ちでどんどんいろいろな場所に顔を出していました。正直にいうと、当時は長く続けられなかったことや、すごく失礼な感じでやめてしまったこともあったんですね。「自分って本当に長続きしない人間だな、なんて散漫でまとまりがないんだろう」と落ち込む時もありました。

いろいろなことに挑戦できて楽しい気持ちと同時に、自身の不確かさに不安になることが多かったのですが、当時関わっていた本や編集、アートや音楽にまつわる活動で出会った方々とのつながりが今も生きていて、そこから仕事を共にすることもますます増えてきていますし、今自分が行っている仕事は学生時代にちょこちょこやっていたことの点と点がつながったようなものだと感じる部分もあります。

大学生は失敗や間違いをしてもある意味許される、トライアンドエラーが一番できる時代でもあるかなと思います。その時に一生懸命やって失敗して落ち込んだとしても、時間が経てば解決することもあると思うので、ぜひいろいろと興味を持ったことにチャレンジする時間を過ごしていただきたいなと思います。

髙須- 今日はいろいろなことをお話しいただき、本当にありがとうございました。

竹中- 私も楽しかったです。ありがとうございました。

2025年5月13日 リモートインタビューにて

PROFILE

編集者

竹中 万季 氏

1988年、東京都出身。慶應義塾大学文学部卒業後、広告会社勤務を経てCINRAに入社し、2017年にコミュニティメディア「She is」を同僚の野村由芽氏と立ち上げる。2021年、野村氏と共に独立して「me and you」を設立し、代表に就任。個人的な想いや感情を尊重し、社会の構造まで考えていくウェブマガジン・コミュニティ「me and you little magazine & club」を運営。

me and you https://meandyou.co.jp/

website https://lulu.her.jp/about/

Instagram https://www.instagram.com/l_u_l_u/