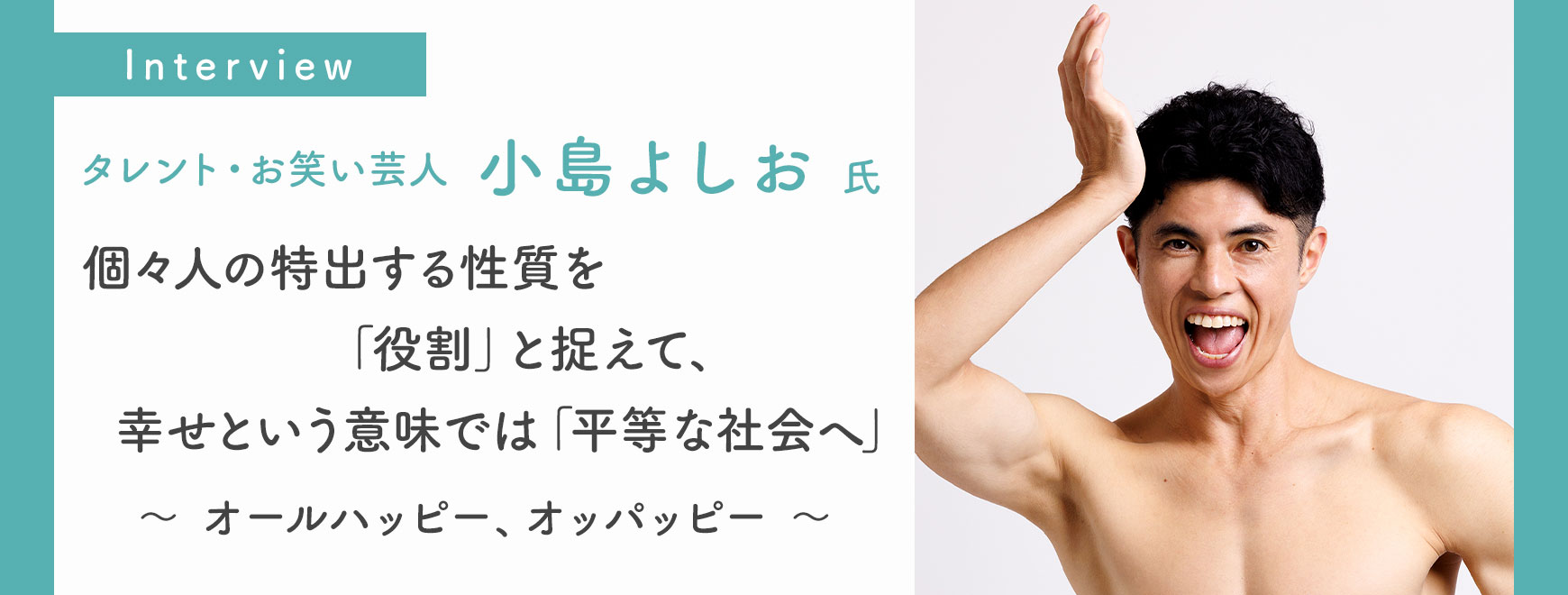

小島 よしお 氏 インタビュー

小島よしおさんと言えば、「そんなの関係ねぇ」からの「オッパッピー」でネタを締めくくる、水着で元気なイメージを皆さん思い浮かべるのではないでしょうか。

近年はYouTubeやライブで特に子供たちに大人気ですが、今回は活動の根底にある想い、私たちが協同組合の取り組みを広げる上でのアドバイスや考え方など、さまざまなお話を伺うことができました。

大人と比べると子供たちは素直で正直ですが、その子供たちに圧倒的な支持を得る、小島さんのお人柄を垣間見ることができるインタビューとなりました。

全国大学生協連 全国学生委員会

委員長 髙須 啓太(司会/進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

副委員長 瀬川 大輔

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

藤島 凜香

インタビュアー

早稲田大学在学時

協同組合の在り方への関心

教育への想い、協同の取り組みの広げ方

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

髙須- 本日はお時間をいただき、ありがとうございます。

私は昨年の春に岐阜大学を卒業し、現在は全国学生委員会で学生委員長をしております、髙須啓太と言います。よろしくお願いします。

瀬川- 私は2年前に北海道にある北星学園大学を卒業した、副学生委員長の瀬川大輔と申します。

小さい頃から小島よしおさんの大ファンで、よく「おっぱっぴー」のものまねをしていましたので、今日のインタビューをとても楽しみにしていました。よろしくお願いいたします。

藤島- 私も全国学生委員会で活動をしております、藤島凜香と申します。

今年の春に宮城県にある東北学院大学を卒業しました。

髙須- 小島よしおさんはお笑い芸人をされながらも、YouTubeの「おっぱっぴー小学校」で子供向けの教育動画を発信される等、さまざまな活躍をされています。YouTubeで「(※1)賀川豊彦記念松沢資料館」を訪問し、資料館の見学やクイズを通して賀川豊彦に親近感を持ち「背中を押されている」「賀川豊彦の存在をもっと広めたい」と言われているのを拝見して、ぜひインタビューをお願いしたいと思いました。

2025年は国連が指定した国際協同組合年であり、協同組合の価値を再確認しようという年でもありますので、小島さんが感じられている賀川豊彦の魅力、協同やボランティアに対する想いなどについても、詳しくお話をお聞きできたらと思います。

(※1) 賀川豊彦記念松沢資料館 https://www.t-kagawa.or.jp/

小島- 小島よしおです。早稲田大学出身で、今はお笑い芸人をしています。

元々は大学のサークル出身の「WAGE」という5人組で活動をしていましたが、18年前に解散して、今はピン芸人として活動しています。代表的なギャグは「そんなの関係ねぇ」や「オッパッピー」などを水着のスタイルでやらせてもらっていて、今は子供向けの活動を中心に、全国各地のイベント、ショッピングモールやハウジングセンターなどの家族が集まるようなイベントの出演や、お悩み相談の連載や、JA系の『ちゃぐりん』という子供向けの食の応援雑誌で「小島よしおの産地へGO!GO!」という連載の中で、全国各地の農家さんにお邪魔して収穫体験をして、農業の楽しさを教えるような活動をしています。

早稲田大学在学時

生協食堂での思い出

髙須- 早稲田大学在学中に大学生協の食堂や購買を利用された思い出や、大学生協の印象などはございますか。

小島- とにかく、人で溢れていましたね。私は人混みがあまり好きではないので、混み合う時間を外して利用していた思い出があります。あとは安くて美味しいという印象と、「WAGE」の打ち合わせを文キャン(戸山キャンパス)の学食でしていたので、飲み物やちょっとしたスイーツで、結構な時間を新ネタの会議で利用した場所でしたね。

髙須- 大学生協の食堂で小島さんが食事をしたり、コミュニケーションを取られていたりしたと思うと、関係者としてすごく嬉しく思います。

小島- 私がいた時に比べると、今の文キャンの建物や施設はかなり新しくなっていますよね。

学生時代を振り返って

瀬川- 早稲田大学での学生生活を振り返られて、どのような学生でしたか。

小島- 学生時代にお笑いの活動を始めていて、「WAGE」がアミューズという事務所にも所属していたので、なんだか調子に乗っていました。もう芸能人気取りで、早く学校をやめて活動をしたいと思っていたので、今考えると生意気な学生でしたね。

当時は人もキャンパスも、すごく活気があったなと思います。活気に満ちて、みんなフワフワしている感じだったから、そんな自分もあまり浮いた存在ではなかった気がします。

国文学科でしたが、今になって改めて『古事記』や『日本書紀』や『万葉集』の本を買って読んでいて、当時はそれを授業でやってくれていたのに、聞かずにネタを書いたりしていたんですよ。そのネタも全然面白くないし、授業をきちんと受けるべきでしたね。

瀬川- 現在は「おっぱっぴーチャンネル」で、子供向けに算数などの授業を中心に発信をされたり、賀川豊彦の考えに賛同されたりしていますが、学生時代から教育関係を学ぶ、ボランティア活動をする等、今につながる大学生活を送られていましたか。

小島- 恥ずかしながらそういう活動は何もせず、どうやって有名になるかとか、もう本当に自分のことしか考えてなかったですね。

瀬川- 実際に転機になったきっかけ、その想いはどこから生じたものなのでしょうか。

小島- コロナ禍に子供向けの動画を撮り始めるといろいろな取材を受けるようになって、知らなかったことをいろいろと知って、格好よく言うと運命が導いてくれたみたいな感じですかね。今年の東京マラソンはゴールドリボン・ネットワークのチャリティ・アンバサダーとして、小児がんの子供たちを応援するために走りましたが、それも昨年に知り合いが声をかけてくれたことがきっかけでした。

若い時は自分のことしか見えてなくて、自分の目標を達成することにしか気が回っていなかったですけど、年齢を重ねて自分にある程度余裕ができてくると、徐々に周りが見えてきて周りの声に耳を傾けることができるようになってきました。昔からあった声にようやく耳を傾けられるようになったというか、それを知り興味を持って、自分も何かできないか考えられるようになりました。

例えば器があって、それを自分だとすると、自分の枯渇していたものが満たされて溢れ出し、その周りの器も満たしていくようなイメージですね、今は。だから瀬川君たちみたいに、若い時から協同組合的な考え方ができているのはすごいことだし、人生何回目なんだろうと思いますよ。

瀬川- 実際に私も協同組合に関わる前は、同じように自分のことしか考えられていませんでしたが、学生委員会の活動を通して、自分も含めた周りの人の生活をより良くすることについて考えるようになりました。お話を聞いて、それは私にとってすごく大きなことだったんだと実感しました。

協同組合の在り方への関心

賀川豊彦記念松沢資料館

髙須- 小島さん自身の協同組合との関わりやつながりについてお伺いしたいのですが、協同組合に興味を持ったきっかけは、在学中ではなく最近のことでしょうか。

小島- 恥ずかしながら、協同組合がどういうものかを知ったのは、本当に最近です。

さきほどの『ちゃぐりん』はJAグループの雑誌なので、連載を始めた5・6年前から協同組合との関わりはあると言えるのですが、昨年賀川豊彦さんの記念館を訪問したことで更にいろいろと知ることができました。

昨今は「令和の米騒動」としてお米のことがいろいろと問題になっていますが、賀川豊彦さんが労働運動に参加しはじめたのが1918年で、当時も米騒動が社会問題になっていましたし、翌年消費組合運動を起こして、大阪に購買組合を設立したとありました。

私自身が知識を得るタイミングと社会情勢が重なって深く考えさせられるものがある反面、今はお米を通して協同組合やJAに対して世間の注目が集まる中で、少し間違った捉え方をされているところが多いと感じるので、メディアでコメンテーターの仕事をお引き受けする際には、微力ではありますが、本来の協同組合の素晴らしさを伝えていかなければならないと思っています。

髙須- 協同組合は誤解されがちなところがあると自分自身も思いますし、大学生協では出資しているという意識が薄い組合員が多くいることも事実です。その原因として、発信力の弱さがあるのではないかと思っているので、小島さんのような影響力のある方に協同組合の正しいあり方を発信していただくことは、すごく心強いですし嬉しく思います。

発想の実現力、動画での発信力

藤島- 協同組合について広めたいというお話がありましたが、具体的に何か考えられている活動などがございますか。

小島- 具体的には、先ほど言ったようなニュースのコメンテーターをお受けした時のコメントであったり、SNSを使って広めていくことだったり、あとは少し変わったところで言うと、昨年から「野菜‐1グランプリ」という大会を主催しています。

これは野菜、お米を含めた農作物のネタを作ってきてもらってグランプリを競う「M‐1」みたいな感じの大会ですね。元々あまり農業に関心がない人たちに、お笑いを通じて興味を持ち参加してほしいと昨年から始めたもので、この大会を認知してもらい大きくすることによって、農業や JA を知ってもらい、更には他の協同組合のことにも興味を持ってもらえたらと、堅実な計画というほどのものではないですけど、自分自身はそういう想いを持ってさせてもらっています。

藤島- 私自身、実際に何か行動を起こすこと自体のハードルが高くて、なかなか理想を描きづらいと感じることも多いのですが、小島さんのそういう発想の実現力や動画での発信力などは、どのように意識されているのでしょうか。

小島- 意識というか、もしかしたら性格的なものなのかもしれないけど、私の場合は家を建てるとしたら設計図なしで建て始めちゃうタイプですよね。それでちょっと柱が足りないなとか、窓の数が多すぎたなみたいなことで直していくタイプで、藤島さんはおそらく設計図をしっかり作ってから家を建てるタイプだと思うので、別にそれはどちらが良くて、どちらが悪いということではないと思いますよ。

私の場合はとりあえずやってみようという感じで動いちゃうので、周りの人とのコミュニケーションを大事にしていて、私に計画性がないからこそ、しっかり計画できるマネージャーや後輩と一緒にチームを作り、意見を聞くという体制を整えています。

「野菜‐1グランプリ」も、私がただの思いつきでやりたいというところから、しっかりしたマネージャーが運営はどこにするか提案してくれて、周りも盛り上がる感じで進んでいったので、そういう仲間を大切にすることが、もしかしたら私のようなタイプではとても大事な要素かもしれないですね。全部自分でやろうとすると肩を壊しちゃうような感じもするから、そこはまさしく協同組合的な考え方で、みんなで補い合ってできるといいのではないかと思います。

身近なところでの縁やつながり

藤島- またSNSで賀川豊彦記念松沢資料館に行ったことをアップされている際に、ご自身と共通点が多くて意外な縁があったということを書かれていましたが、どのような共通点や縁を感じられたのでしょうか。

小島- これは細かい話ですけど、賀川豊彦さんが明治学院に進学されているのですが、私のマネージャーが明治学院出身だったり、桜美林学園の創立にも関係しているのですが、桜美林は私の妻の出身大学だったりするんですね。

あとは、父親が尊敬している人が賀川豊彦さんだということを最近知ったことです。きっかけは自分自身が感銘を受けたため、父に知っているか尋ねたところ「知っているもなにも、尊敬している人だよ」と言われまして。父は民社党に所属して政治活動をしていたのですが、賀川豊彦の理念と一番近いことが政党選びの理由になったみたいです。親子揃って影響を受けていたことに驚きました。

自分に近いところでは、子供向けのおもちゃを作ったりされているのですが、私もちょうどその頃に子供向けのおもちゃを考えている時だったので、共通点が多いというとおこがましいですけど、勝手にご縁を感じていました。

藤島- 私も実際に大学生協と関わり始める頃に、身近なところでのご縁やつながりを感じることが多々ありました。そう考えると、もっと大学生協のことをアピールしていきたいですし、大学生協や協同組合の良さを、意味も価値も含めて広げていくことを目指して、活動をしていきたいと思いました。

小島- これからは、協同組合的な考え方が大事になると思います。私も頑張りますが、本当にいい活動をされていますよね。

藤島- ありがとうございます。そう言っていただけると、原動力になります。

教育への想い、協同の取り組みの広げ方

助け合いの気持ち

瀬川- 私は教員を目指して大学進学をして、実際に小学校教諭の免許も取得をしているのですが、小島さんの動画は大学の先生からお勧めされて、具体例を用いて説明をすると子供たちにもしっかり伝わる等、動画を基に授業で実践すると、すごく子供たちを惹きつけることができると実感しました。小島さんの教育への想いや、将来教員を目指す学生にアドバイスをいただけたらと思います。

小島- 教育への想いとして私が大切だと思うのは助け合いの気持ちで、たまに小学生に向けてメッセージをくださいと言われる時によくお話するのが、人類の祖先と言われているホモ・サピエンスとネアンデルタール人の話です。ホモ・サピエンスは身体能力ではネアンデルタール人に劣ったけれども生き残った、それはみんなで助け合いをしたからと言われています。

音楽が得意な子、かけっこが得意な子、絵が得意な子、勉強が得意な子、いろいろな人がいると思うけど、それぞれが自慢し合ったり、貶し合ったりするのではなくて、それぞれの長所を尊重しながら、助け合うことが必要なのではないかと思います。

結局、私も含めて人は弱い、精神的にも弱い、というか弱いホモ・サピエンスの子孫なんだから当然弱いわけですよ、私たちは。だからこそ助け合いが必要で、今って自分ができていることに対して、相手ができないことに苛立ちを覚えたり、見下したり、なんだかそういう風潮がある気がしますね。

だから「才能」とか「センス」とか、昨今個人を判断する物差しのように使われる言葉を「役割」という言葉に置き換えられないかなと思うんですよね。例えば「お笑いのセンスがある」人は「人を元気にする役割」の人とか、「お金を持っている、お金を稼ぐ才能がある」人は「お金で何らかのサービスを社会に提供する役割」の人とか、みんなそれぞれ得意なものがあって、私の場合は「子供向けのライブなどで子供を元気にする役割」の人、「才能」とかではなく、そういう「役割」なんだと思うと、みんなが受け入れやすい感じがするので、教育の現場でもそういうようにもっとみんなで分かり合えると、嫉妬のような感情はなくなるのではないでしょうか。

今は自分を中心に考えて、他者に対して嫉妬のような感情を持ち、足を引っ張り合うようなことをよく耳にしますが、別にその人はその「役割」だと思えばいいわけです。平等という言葉を少し勘違いしていて、みんな同じだということが悪い方向に影響している気がします。みんなそれぞれ違うけれども、幸せという意味では平等みたいな、それぞれ自分の幸せの感じ方が違うと思うので、そこに対しての平等というだけであって、今は他者の環境を個人の物差しで判断する風潮が蔓延している気がするんですよ。それがいろいろな悪いものを引き起こすきっかけになっている気がするので、そのことをみんながもっと理解できたら、世の中が良くなるのではないかと思います。

「芸人のくせに」とか「勝手に芸人がそんなこと言うんじゃねえ」とかよく言われますけど、寛容力というか、許す力もあっていいかなと思いますよね。いま特に日本だけなのかな、すごく許さないですよね。そこをなんとかできないかなと思いますよね。

先日読んだ書籍の中でなるほどと思ったことがあって、大昔は群れで生活をしていて、そこで問題行動を起こす人は獣や他のグループに見つかる可能性を高めるため、群れを危険にさらすおそれがある人を注意することは自分たちの生きることにつながることだったと。だからそういう人を注意するというのは本能的に備わっている行為なので、誹謗中傷や著名人の行動に対してみんなで一斉に攻撃したりするのは、報酬系快楽物質みたいものが出ていて、自分が正しいことをしているという行動に駆り立てるらしいです。それを知ったら、私自身は今の状況に対して少しだけですがやむを得ないと思う部分もできたので、いろいろと学び知ること、相手のことを理解することを、それぞれがそれぞれの場面でできたらいいですね。

乾いた小さな木から

瀬川- 若い世代へボランティアや協同組合の活動について広めていくための助言等があれば、お聞かせください。

小島- まず、ボランティア活動を広めるためには、体験することが大事だと思います。実際に行動することで自分がどのような気持ちになるのか、体験してみないとわからないですしね。それには大掛かりなことを否定するわけではないですけど、小さなチャレンジをたくさん繰り返すというか、参加人数1万人のものを1年に1度するより、同じ人数ならば10人参加のものを1000回繰り返す方が広まるという意味ではいいのかなと思います。だからどれだけ数多く、粘り強くできるかというのが大事になってきますよね。大掛かりなものは準備も大変だし、金銭面や人員の確保等も大変だったりしますので、小規模で行うことで開催するハードルを下げると、もっと身近になるのではないでしょうか。

ボランティアというと高尚なことに感じがちですが、区の新聞などを見ると意外と身近に行われていたりするので、そういうことにもっとみんなが目を向けられるようにする、あとは無理をして手を伸ばしすぎないというか、興味のない人より少しでも興味がある人とやった方が広がる気がするんですよね。例えば、焚き火をする時に湿ったものにはなかなか火が着かないから、乾いた小さい木などに着火させて火を熾していきますよね。この火が大きくなったら、湿ったものも乾いてきて燃えてく、そんなイメージ。いきなり湿った木に着火しようとしないで、まずは興味がある、いわゆる乾いた木から火を広げていって、興味のない湿った木も広がっていく火を見てなんか楽しそうだなと思えるような空気作りができたらいいですね。

だから、2つ目の協同組合の広げ方も、自分たちのエリアのところから、地道に少しずつ広げていくというイメージじゃないかなと思いますね。ヒントになるかどうかはわからないですけど、人はお願いしすぎると離れていくような気がします。焚き火の例えのように、なにか楽しいことをやっているなと、自分から動いてもらえるような環境づくりが大切で、大人向けのライブなどでは笑っていない人に対して「全然あなた笑ってないじゃないですか」と言って笑いが起きることがあるのですが、子供向けのライブでそれをやると、ノッていない子供は恥ずかしくなっちゃったりして、より参加しなくなることが過去にありました。なので、ウケてる子供をよりウケさせるという方向にすると、周りが盛り上がっているので、初めは参加しなかった子が最終的には舞台に上がってきて、みんなと一緒に「そんなの関係ねぇ」をしてくれました。私は「一緒に盛り上がろうよ」とは一言も言っていなくて、この子は盛り上がっている子供たちを見て「自分もやりたい」と一歩前に出てくれたんですよね。これはいろいろな活動のヒントになるし、そういう形で広がりをみせることはいいなと感じます。

小島さんの「Better World」

髙須- 2025年は国連が指定した国際協同組合年で、「Cooperatives Build a Better World」、「協同組合はよりよい世界を築きます」という国際的なテーマを掲げています。その中で大学生協は「Better World」とは何かに注目して、各人の「Better World」を考えてみようという取り組みを広げています。小島さんの「Better World」はどのようなものだとお考えですか。

小島- まさに、みんながハッピーな、オールハッピー、オッパッピーですよね。

生まれてきただけでみんな幸せに、ハッピーになってほしい。みんなが幸せな世界ですかね、私の「Better World」は。

若者世代へのメッセージ

髙須- 最後に、読者の大多数の若者世代、主に大学生になるかと思いますが、そこに向けてのメッセージをお願いします。

小島- 今の大学生はコロナ禍を多感な時期に経験してきた世代だと思うので、できなかったこともあったと思うけど、できなかった「経験」があると考えてほしいなと思います。できなかったことによって、多分いろいろな考えが生まれたと思いますし、起きてしまった出来事を前向きに捉える力があると思うので、それをより伸ばしていってほしいですね。

何があっても雑草的に、雑草は環境の変化に強いという特質があるので、どんなところでも自分らしくいる、みんなには雑草イズムで頑張ってほしいと思います。

髙須- 自分自身も入学と同時にコロナ禍となり、最初は引っ越したのに家から出られない、マイナスな気持ちになった時期もありましたが、そこを前向きに捉えられるようになってから大学生活が変わりました。全世界で同じ大変な状況というのは、世界中に共感できる仲間がいるということでもあるので、小島さんがおっしゃったように雑草イズムで頑張っていきます。本日はありがとうございました。

2025年6月6日 リモートインタビューにて

PROFILE

小島 よしお 氏

1980年生まれ。沖縄県出身。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。

大学在学時よりサークル内のコントグループ「WAGE」のメンバーとして活動。

2007年5月の第5回お笑いホープ大賞で決勝進出し、激励賞を受賞。

『ユーキャン新語・流行語大賞2007』では「そんなの関係ねぇ」と「オッパッピー」の二つが大賞候補60語にノミネートされ、このうち「そんなの関係ねぇ」がトップ10を受賞した。

2020年4月にYouTubeチャンネル「おっぱっぴー小学校」を開講し、好評を博している。

なまはげ伝道師、漢字検定準1級、ジュニアアスリートフードマイスター、ファスティングマイスター、ジュニア野菜ソムリエ、キッズコーディネーショントレーナー、ヨガインストラクター(RYT200)など所有資格多数。

(公式サイトより一部抜粋)

OFFICIALSITE https://www.sunmusic-gp.co.jp/talent/kojima_yoshio/

YouTube 小島よしおのおっぱっぴー小学校 https://www.youtube.com/channel/UC-46-Tim9-pbw6BfG6bBnmA

オフィシャルブログ コジログ おっぱっぴ~な日々 https://ameblo.jp/yoshiooyoshi/

Instagram https://www.instagram.com/kojimayoshiopiya/

X(旧Twitter) https://x.com/yoshiopiiya