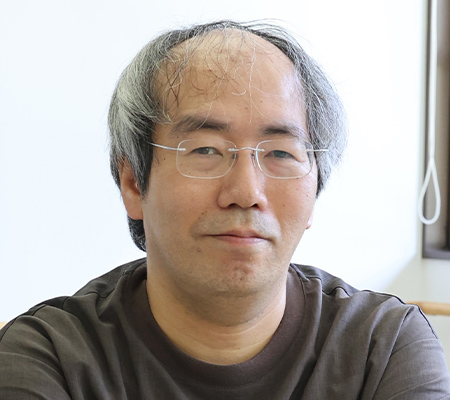

武蔵大学 教授

大内 裕和 先生 インタビュー

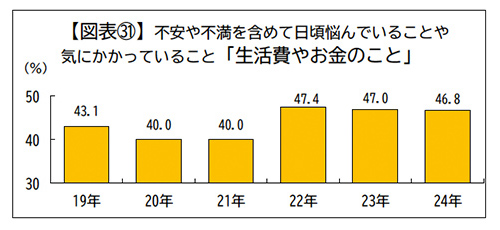

全国大学生協連が実施する学生生活実態調査では、物価高や奨学金返済への不安を背景に「お金」に悩む学生が多いことが分かります。今回のインタビューは、奨学金問題に関する著書も多く、またブラックバイトの提唱者として学生のアルバイト問題にも言及されている武蔵大学教授の大内裕和先生に、困窮する学生の現状とその変化を伺いました。

武蔵大学 教授

大内 裕和 先生

プロフィール

インタビュイー

全国大学生協連 全国学生委員会

副委員長 瀬川 大輔(司会/進行)

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

志村 颯太

インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会

漆崎 新

インタビュアー

全国大学生協連 広報調査部 部長

大築 匡

インタビュアー

奨学金に対する学生の悩みと問題点

充実した大学生活のために

アルバイト優先の学生たち

アルバイト、親世代との違い

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

瀬川- 本日は貴重なお時間を頂きありがとうございます。私は司会を務めさせていただきます、全国学生委員会 副委員長の瀬川と申します。北星学園大学を2年前に卒業しました。今日は学生3名と広報調査部の大築部長とでお話を伺いたいと思います。

志村- 同じく全国学生委員会の志村と申します。今春、富山大学を卒業しました。先日、大内先生の講演を拝聴して奨学金に対する見方が変わりました。今日は詳しいお話をお伺いしたいと思います。

漆崎- 全国学生委員会の漆崎と申します。今春、岐阜大学を卒業しました。大内先生の講演を拝聴し、『なぜ日本の教育は迷走するのか』(※)という本を読んで教育関係に興味を持っているところです。

(※)『なぜ日本の教育は迷走するのか ブラック化する教育 2019-2022』(2022年 青土社)

大築- 先日、講演会場でご挨拶させていただきました広報調査部部長の大築と申します。今日はよろしくお願いいたします。

瀬川-

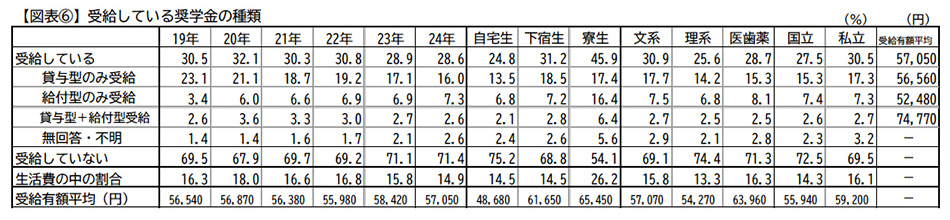

全国大学生協連が昨年秋に実施した学生生活実態調査では、大学生の奨学金受給者は3割に満たないものの、受給するのは「貸与型のみ」が一番多くなっています。

全国大学生協連「第60回学生の消費生活に関する実態調査」(2024年)より

回答者数11,590人(30大学生協)一方で入学後のトラブル遭遇では「バイト先での金銭や労働条件」が最多で、奨学金制度の充実や授業料減免を求める声も多く寄せられています。

大内- 大内です。現在、武蔵大学で教えています。大学では教職課程の科目を担当しており、奨学金とアルバイトの問題で学生が大変苦しんでいることに気付きました。奨学金制度の改善、学生のブラックバイト問題の解決のため様々な活動に取り組んでいます。

瀬川- 武蔵大学では実際に何割ぐらいの学生が教職課程を取り、大内先生の授業を受けているのですか。

大内- 武蔵大学は1学年千人前後で、東京の私学としては極めて小規模な大学です。入学時に大体全学生の7人に1人が教職課程に登録するので、1年生では毎年140~50人規模の授業を担当します。その中で学生のバイト事情や奨学金の情報を常にup-to-dateできます。この問題では最前線の情報を得て、学生の現状とこれまでの経緯の両面を見ることが大事だと考えます。

奨学金に対する学生の悩みと問題点

貸与型奨学金の借り控え

志村- 大学生の奨学金に関する悩みと、奨学金制度の最大の問題点を教えてください。

大内- 私が運動を始めた頃は奨学金には貸与型しかありませんでした。給付型を求める運動によって給付型が導入されましたが、奨学金全体のなかではまだ少数で貸与型の方が多いです。

貸与型の奨学金は卒業後に返済義務がありますが、その構造的な問題は借りる時点では卒業後の仕事が分からず、どれぐらいの収入を得られるのか分からない点です。中には就職が決まらない場合もありますよね。つまり本人が返そうと思っても返せないということは当然起こり得るのに、そうなった場合の救済制度が極めて不十分なのです。

そうすると利用する本人や保護者がとても不安になる。問題点の一つは、そういう不安を抱えつつ奨学金を利用している学生が大勢いるということです。もう一つは、最近の厳しい経済事情です。諸物価値上がりから学食の値段が上がり、学生が学食に行けないという事態になっています。だったら奨学金を利用する人は増えるはずなのに、むしろ貸与については減っています。本当は利用した方がいい場合であっても、卒業後の返済を本人や親が過剰に心配して奨学金利用をせず、これが実はバイトに拍車をかけることにつながっています。

学生の困窮

志村- 大学生協としても学食の値段を上げたくはないのですが、現実問題としてどうしても値上げせざるを得ない状況です。

大内-

以前は500円で何とかなるメニューがあったのに、学食が値上げしてそれを超えると一部の学生は大変困るでしょう。これは保護者や卒業生が支援する形で行う『100円朝食』の広がりに伺われる、学生にとって厳しい状況であるといえます。

【学生生活実態調査 自由記入欄】

学費が高い。お金のことで不安がありすぎる。

バイトをしなければ学校へ行くための交通費や教科書代が得られない。

(私立・医歯薬系・3年・女性・自宅生)

救済制度と法的整理

志村- 実際に学生が奨学金やアルバイトに関して一番困っていることは何でしょうか。

大内- 貸与型奨学金を利用している学生は、卒業後の返済に不安を感じていることが多い。十分とは言えませんが、返済に困った時の救済制度はあります。「奨学金問題対策全国会議」事務局長の岩重佳治弁護士が労働者福祉中央協議会でQ&Aを作って救済制度について情報提供しています。

過度に不安になっている学生には十分とは言えませんが、こういう制度があると知ると少しは安心しますよね。要するに奨学金制度の説明が不十分なのです。知らないが故に不安になる面はあるでしょう。もし本当に困った場合には法的整理(※)という方法もあります。救済制度と法的整理をきちんと伝えれば、絶望に陥ることはなくなるでしょう。

(※)法的整理:経済的困難に直面した企業や個人が、裁判所を通じて債務を整理し、再建を目指すための手続き。

奨学金利用を忌避する傾向の問題です。奨学金利用が急速に増加したのは2012年頃までです。この頃はまだ卒業後の返済困難という問題が今ほどは伝わっていませんでした。ですから今ほど返済困難を心配して利用を控えることはなかったのです。私たちは奨学金制度の改善を求めるという目的で、現在の制度の問題点を訴えます。返済困難が深刻だから、有利子から無利子へ、貸与から給付へ、と訴えました。給付型を導入することができた一方で、「貸与型奨学金を利用したら卒業後の返済が大変だ」というイメージが過剰に伝わってしまった面があります。

私は学生の過酷なアルバイト状況を知っています。もう掛け持ちが普通になっていて、3つ以上バイトをしている学生は勉強時間がとれません。奨学金を若干でも利用すれば生活に余裕ができると思う学生がかなりいます。安易に利用しろと言っているわけではなく、それだけ経済的に大変だったら利用した方がいいと思うのですが、本人より親が返済を心配して利用しないように圧力をかけることが多いです。

すると、本人が過度のアルバイトに陥っていく。「バイトが多すぎて課題ができない」「疲れて授業中起きていられない」という相談が増えています。このように奨学金の利用を控えていることが過度のアルバイトを生んでいるという面が近年は増えています。最近は返済困難の心配よりも過度のアルバイトで生じる弊害の相談が多いですね。

充実した大学生活のために

奨学金制度の改善点

瀬川- 私自身も貸与型奨学金を借りる際に親戚に連帯保証人になってもらったので、親にとって奨学金は借金という認識が強いと思います。

先生は給付型奨学金の拡充や学生の奨学金返済減免措置などの対応について、どのような対策が必要だと思われますか。

大内- これは私自身ずっと取り組んでいることで、2012年当時と比較すれば、給付型が導入されてその利用人数が増えてきたことは大変良いのですが、まだ不十分だと思います。高等教育の修学支援新制度(※)でも当初は標準4人世帯で年収380万円までが対象でしたが、多子世帯と理工農系という条件で支援を拡大しています。しかし、多子世帯でない人や文系の人は対象から外れています。

(※)高等教育修学支援新制度

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

現在、貸与型奨学金を9割以上の学生は返済していますから、返済できなくなっている割合はそれほど高くないのです。でも卒業後の仕事や収入が分からないというリスクがあることからも、奨学金を給付型中心へと抜本的に切り替えなければダメだと思います。早急に給付の大幅拡充をしなければ、利用した人は不安を感じるし、利用すべき人が利用を忌避する傾向は変わらないと思います。

私が運動を始めた頃と違って返済猶予も5年から10年に延びたし、減額措置も月の返済額を減額することができるので、その制度を知っていれば延滞を回避できます。

ただ、これも月額が減るだけで返済総額や利息が減るわけではありません。他の国のように本人の所得に応じて返済額が減額される制度にはなっていないのです。

日本以外の諸外国の所得連動型の返済制度は、本人の所得が少なければ返済総額そのものが減るという制度です。それを導入すれば、すでに利用しても苦しまなくて済む人もいるでしょう。ここまで若い人の未婚化や少子化が問題になっているのに、なぜ給付の拡充と所得連動型の返済制度に踏み出さないのか、私には分かりません。

「103万円の壁」

瀬川- 先生は今回の都議会議員選挙の結果をどのように受け止めていらっしゃいますか。

大内- 私は奨学金を給付にし返済額を減額するためには、若い人が苦しまないで済むような税の取り方と配分の仕方を提案してきました。しかし、若い人たちは「税と社会保険料そのものを減額する」という政策を今回は支持しましたね。税・社会保険料の減免と手取りを増やすと言った国民民主党の支持率が20~30代に圧倒的に強いのはそのためですね(※)。

(※)24年の衆議院議員選挙においても国民民主党が「年収103万円の壁引き上げ」を公約に掲げ、議席が4倍増になった。比例区投票では若年層の支持率が高く、20代では26%と単独トップと多くの若者の支持を得た。

そうすると、実際には所得の再分配(※1)が行われず、格差が広がることになります。その事実が若い人にちゃんと届いていないので、あのように103万円の壁(※2)を壊すと言えばワッと票が入るのですね。彼らがそこに引っ張られるのは、税や社会保険料が若い人のために使われていると思えないような状況だからでしょうね。

(※1)所得の再分配:高所得者がより多くの税金や社会保険料を納めるように調整して所得格差を抑えること。

(※2)103万の壁:給与収入が年103万円を超えると、自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める。学生やフリーターなどが家族の扶養に入っている場合、年収103万円を超えると扶養を外れ、親など扶養者の所得税と住民税が増える。

だから奨学金が完全に給付になり、返済が減額され、さらに学費が大幅に下がるということに税金が使われれば、その世論は一気に変わると思います。それができなければ、税金や社会保険料そのものを払いたくないという方向に流れ続けるでしょう。

私たちの運動は奨学金制度の改善を着実に進めてきたのですが、若い人たちの深刻化する困難のスピードには追いついていません。私たちの運動の成果が不十分だから、「税と社会保険料を減らせ」という分かりやすい主張に若い人たちが引っ張られてしまうのでしょう。そのことに重い責任を感じています。

アルバイト優先の学生たち

学生のアルバイトの現状

漆崎- 学生が学業とアルバイトを両立する上で、どのような課題があるとお考えでしょうか。また、学生にはどのような大学生活を送ることが望ましいと思われますか。

大内- これは私が2013年からブラックバイト問題に取り組んだ理由と関わります。私の学生時代は、アルバイトに苦しむとかアルバイトを辞めたいのに辞められないなんてありませんでした。アルバイトというのは基本的に働く側には責任がなく、休みたければ休めるし辞めたければ辞められる。まして試験前に休むのは当然でした。私たちは学生生活を優先し、その上で仕事を調整したからです。

友達と自由に集まれるのが学生生活のいいところですよね。ところが今の学生は、アルバイトのシフトが調整できなくて一斉に集まることができないのです。今年の1年生からも『友達と会えない』という相談がありました。バイトのシフトを調整できないので4人で集まれるのは2カ月半後ですって。社会人みたいな話です。私はアルバイトを簡単に調整できて友達のある学生生活を過ごしたから前提が違うわけで、今の学生は可哀想で仕方がないですね。

また知りあいの学生たちは、興味で授業を選ぶのではなく「木曜日はバイトを入れるから空けておく」。せっかく望んだ大学に入ったのにバイト優先で、取りたい授業があっても取らないのです。もちろんそうでない学生もいますよ。でも私の知る多くの学生は、自分の興味を持った授業よりもバイトを優先しているのです。

ブラックバイトって?

大内- “ブラックバイト”って、一般にバイト先で酷い目に遭うことだと思われています。でも私は、『学生であることを尊重しないアルバイト』をブラックバイトと定義しました。でも私の教える学生たちはブラックバイトが当たり前で、前の日に深夜のシフトがあるから次の日の午前中の授業は取らないとか、シフトがあるから友達と会えないとか。大学生活は4年間しかない貴重な時間なのに、それが普通になっているのはおかしいでしょう?

さらに、バイトにのめり込んでバイトにやりがいや手応えを感じるという学生もいます。そうした学生は、バイトはとても充実していると言い、むしろメインは働く方でその合間に大学に来ているような生活を送っています。でもそれは、学ぶ中心でなくて稼ぐ中心の生活になっているのですよね。

それはやはり望ましくない。学生が悪いのではありません。授業・ゼミよりもバイト、大学よりもバイトになってしまっている学生が大勢いますが、それによって学生同士が大学での人間関係を深められないとか、充実したゼミ活動ができないという弊害が生じています。つまり徹頭徹尾学生生活がないがしろにされているのです。

だから「学業とアルバイトを両立する上での課題」「両立させる上で望ましいこと」という漆崎さんの質問に対して、そういう状況になっている背景には、学生が経済的に困窮しているという事情がありますし、その責任は学生にはありませんから、私は学生たちにこうしなさいなんて答えられる立場ではないと思います。

私が答えられる立場ではないということは前提の上で、私は学生が充実した学生生活を送れるように奨学金制度の改善や学費の引き下げに向けて頑張っていますから、学生の皆さんにはその当たり前になってしまっている今の状況を疑ってもらえたら嬉しいですね。何を言いたいかというと、「バイト先に過度に組み込まれることであなたの学生生活が奪われていませんか?」ということです。お金がなくて大変なのですからとても難しいですが、自分たちの学生生活をメインに考えて、自由な学びを奪っているものは何かを見つめてくれると嬉しいです。学生の自由な学びを奪っているのは、高い学費とダメな奨学金制度だと私は思います。

アルバイト、親世代との違い

今年の1年生の傾向

漆崎- 親世代や身近な大学の教職員の方から学生にどんなアプローチができますでしょうか。

大内- 皆さん方の親世代はレジャーランドの大学を過ごし、バイト代は自分の好きなことに使えるという時代で、かなりの方がバイトは楽だと思っています。私も皆さんの親世代と会う時にはちゃんと説明しますが、そうすると驚かれる親御さんは多いですよ。

もう一つ、今の学生は親世代よりもはるかに大学の講義に出席しています。逆に私も含め親世代は休みたい放題でした。今は休講がない。全部出席する。バイトの掛け持ちをする。暇なんかありません。時間があるからこそ豊かな学生生活を過ごせるのです。時間がない今の学生は、とても厳しい状況に置かれていると思います。

今年の1年生の新しい傾向は、この春学期の5~6月から掛け持ちでバイトをしている率が高いということです。1年生は必修が多いし、どの学部でもほぼ毎日登校していますから大変です。今年の2~3年生に聞くと、2年生になると必修が減るのでバイトを掛け持ちするようになったが、1年生の春学期にはバイトの掛け持ちをする学生はとても少なかったと言っています。

これはやはり「103万円の壁」が効いています。壁が取れたから、特に東京ではバイトやり放題になっている。だから1年生のうちからなかなか友達と会えないということが起こるわけです。

親世代に知ってほしいこと

大内- 親世代には学生生活やアルバイトの過酷さが昔とは比べものにならないということをまず認識していただきたいのです。武蔵大学もそうですが、自宅通学生が増加しています。同居している親御さんは、学生の大変さに気が付いていないのでしょうか?学業とアルバイトの両立に苦しんでいる学生はとても多いです。親御さんもその点を気にしていただけるとありがたいですね。

東京の大学に異動して気がついたのは、学生の深夜労働の多さですね。朝まで働いて授業に直行する学生が一定数以上います。それでも頑張れる学生もいますが、寝るべき時間に寝ていないから厳しいですよ。食事や睡眠をしっかりとらなかったら、いくら若くても集中力や学習に悪影響が出ます。私のところにも「授業中起きていられない」「課題ができない」という相談がたくさん来ます。単位が取れない学生も多いですし。

だからぜひ生協からも入学前に親御さんにオンラインで動画を配信して注意を促してください。そうすれば親世代の見方も変わると思いますよ。

もう一つ、大学の教職員は予想以上に学生バイトの現状を知りません。学生は大学の外でバイトをするからです。ゼミに来ても普通にしているので、私も調査をするまでは気が付きませんでした。大学を離れたあと学生が何をしているのかという情報共有は大事ですよね。

103万円のキャップ

大築- 学生生活実態調査において、我々は月収7万円以上のアルバイトをしている層に注目していました。ただこの層は言われているほど実は増えていなくて、多分それは「103万円の壁」がキャップ(上限)になっているからではないかと思います。実際キャップが外れてしまった後に学生の働き方は全然変わってくるのではないかと我々も心配しています。

バイトの掛け持ちが増えているというお話がありましたが、これもやはり今年しっかり見るべき点だと思っています。なぜ学生がバイトに駆り立てられるのか。もちろん経済的な理由はあるでしょうが、それ以外にもっと違う心理的な理由があるのではないかと思うのです。

例えば一つには、アルバイトをしていないと就活の時に不利なのではないか、学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)が必要だと言いますよね。それから今のアルバイトのさせ方は、企業側も相当に昔と違うと思われること。実際、学生バイトはサービス残業として戦力化されているわけですから、当然企業はそういうノウハウを持っているわけですね。

雇うほうが心理的にいろいろな追い込み法を持っているのかもしれませんが、学生側にも何か単純に生活が苦しいというだけではない部分があるのではないか。なぜ学生たちがアルバイトに駆り立てられるのか。先生のお考えを伺えればと思います。

(2016年 集英社クリエイティブ)

大内- 私が書いた『ブラックバイトに騙されるな!』という本の中に、今言われたことのポイントが書かれています。一つは、当時はガクチカという言葉はありませんでしたが酷い就職難で、就職の面接でアルバイトの経験を語るようなことがあったのです。だから学生はエントリーシートにアルバイト経験を書きました。9年前に学生はバイトを自分の実績としてアピールして就職に生かすということをしていたのです。

それから学生バイトの戦力化。私たちの時代にアルバイトが楽だったのは、かつてはバイトが正規労働の補助労働だったからで、それが切り替わったのはブラックバイトの登場時点です。学生がバイト経験を就活に生かす。学生バイトを基幹労働化する。私はそこに物価高と親の経済難、そして昨年から学生たちも問題視し始めた、経済的に豊かな親が子どもの教育にお金を出さない “経済的DV”、この3つの要因が重なっていると見ます。

自宅から通っているのに月に7万円以上稼ぐ。3年前に武蔵大学に来た時、103万がこんなに問題になるということに驚きました。それは今の3つの要因で「103万円の壁」を超え始めたことがブラックバイトのペースに乗ったのだと思います。

103万円がキャップになっていると、学生はそれ以上働くことを「親の扶養を外れるので」と断れました。それが150 万になったことで断れなくなってしまった。103万円でもきついと相談があったので、これからは苦しむ学生が大量に増えることになります。

もう少し言うと150万の労働が増えるということは職場の非正規依存度が上がるので、実は学生は卒業後の正規の仕事を自ら減らしていることになります。

私は多分今年の後半に学生から深刻な相談が殺到するだろうと覚悟しています。都市部で特に時給が1000円以上のところでは103万以上稼ぐ学生が激増し、それが一層学生生活を追い込み本人の健康すら危うくする。今までは扶養から外れることでブレーキがかかっていましたが、キャップを外したので、むしろ稼ぐことによる新たな問題が引き起こされるだろうと考えています。

大築- そういうことは、大学の先生の間でも問題になっているのでしょうか。

大内- 今回「103万円の壁」があんなに騒がれたことを、私の知り合いの何人かの大学教員は非正規女性の問題と捉えていることを知って驚きました。彼らは問題を理解していませんでしたね。私はすぐに「ああ学生の問題だ」と思いましたよ。数年前から学生に「103万を超えられないから困る」という相談を受けているからです。

国立大の学費は100万未満ですが、自宅外生の場合、生活費は年間100万を超えます。親が授業料を全額出しても生活費をすべて自分で賄うのであれば奨学金を借りることが一つの手段ですが、もし奨学金を借りるのを親から阻まれたら、自分で100万以上稼ぐしかありません。

自宅から通う私大生も、親に学費を出さないと言われたら100万以上稼がないと無理です。自宅外生の生活費と自宅生の学費、これは親が出さないと言ったら103万以上必要になってしまいます。子どもが奨学金を利用できないほど世帯年収が高く、経済的に豊かであるのに親がお金を出さなかったり、子どもが奨学金利用することを希望しているのに、親が禁じたりしている場合には、親による“経済的DV”と言えるでしょう。

若者世代へのメッセージ

瀬川- 読者の大多数を占める若者世代に向けてのメッセージをお願いします。

大内- 学費が高く、かつ奨学金制度が不十分である中で物価高が重なり、学生生活を過ごしている皆さんは本当に大変だと思います。私たちはアルバイトや奨学金について相談窓口を作っていますから、困っている人はぜひ信頼できる場所に相談に行ってください。アルバイトについても違法なことがあれば労働者の権利が守られるし、奨学金についても救済制度は不十分ですがいろいろな助かり方はあります。

私は根本的にはここまで高くなってしまった学費と奨学金制度を改善する以外に道はないと考え、この間、高等教育費負担軽減プロジェクト(※)を立ち上げて学費の引き下げと大学等修学支援制度の改善の署名運動などにも取り組んでいます。

学費値上げに反対する学生たちの活動も広がっていますので、それに協力したい、関わりたいという方はぜひ関心を持ち、可能な方はつながっていただきたいと思います。

(※)高等教育費負担軽減プロジェクト

https://www.rpjt.jp/p2024/

瀬川- 学生を支えてくださる方々が大勢いるということも含めて多くの若者に伝えたいと思います。本日はありがとうございました。

2025年6月23日リモートインタビューにて

PROFILE

武蔵大学 教授

大内 裕和 先生

1967年、神奈川県生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得。松山大学教授、中京大学教授を経て2022年度より現職。専門は教育社会学。「入試改革を考える会」代表。「奨学金問題対策全国会議(※)」共同代表。『ブラックバイトに騙されるな』(集英社)、『教育・権力・社会』(青土社)、『ブラック化する教育 2014-2018』(青土社)他著書多数。

(※)奨学金問題対策全国会議 https://syogakukin.zenkokukaigi.net/