2022年度 第3回 社会的課題委員会 開催報告

開催概要

日時2022年9月19日(日)10:00~17:30

場所

オンライン

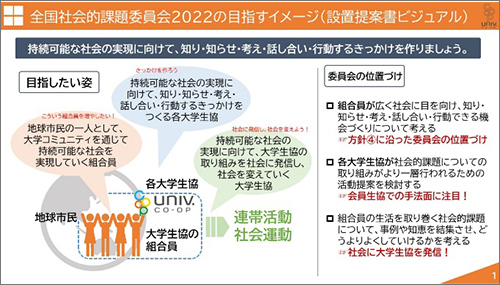

全国社会的課題委員会とは

以下の目指したい姿を実現するために、以下の位置づけで各階層別委員会、各ブロックから集まった選出された委員と共に政策議論・政策執行を行う理事会設置委員会です

目指したい姿

- 地球市民の一人として、大学コミュニティを通じて持続可能な社会を実現していく組合員

- 持続可能な社会の実現に向けて、知り・知らせ・考え・話し合い・行動するきっかけをつくる大学生協

- 持続可能な社会の実現に向けて、大学生協の取り組みを社会に発信し、社会を変えていく大学生協

委員会の位置づけは

- 組合員が広く社会に目を向け、知り・知らせ・考え・話し合い・行動できる機会づくりについて考える

- 各大学生協が社会的課題についての取り組みがより一層行われるための活動提案を検討する

- 組合員の生活を取り巻く社会的課題について、事例や知恵を結集させ、どうよりよくしていけるかを考える

議題

⓪ チーム別協議

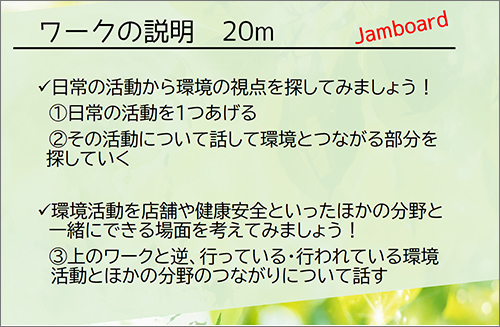

a.環境チーム

- 6月のチーム別協議で行った行動宣言の振り返りを行いました。約3か月での活動や環境セミナーを通じて実現できたことについて振り返りました。

- また、環境とほかの分野の視点をつなげる協議を行いました。日常の活動に環境の視点をプラスして環境活動のハードルを低くしていくことに重きをおいて話しました。

- 後半では「マイボトル」「ゴミの分別・回収」の2つをテーマに環境チームで活動を自由に考えてみました。環境と日常活動の視点を掛け合わせた取り組みを考えられました。

b.平和・国際貢献チーム

- 初めにPN!の進捗報告を行いました。数年ぶりの対面開催を実施できた長崎、広島の速報版開催報告と参加者アンケートに目を通した後「平和学習の必要性」をみんなで考えました。

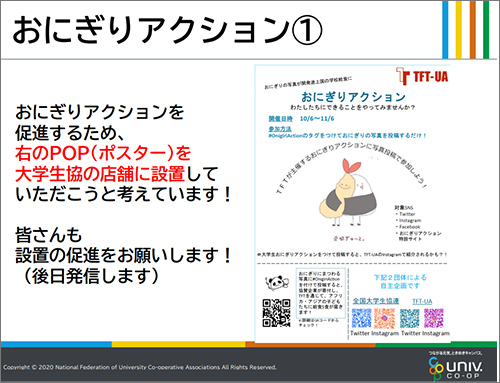

- また、後半では国際貢献分野のOnigiriActionとIC募金について進捗を共有し、大学生にとってより身近な存在になれるよう検討を行いました!「地域の記念日に合わせて実施してほしい」、「平和は人権と強いつながりがある」、「ほかの取り組みでプラスαしていきたい」といった意見が出ていました。

c.激甚災害支援・防災チーム

- 「ふくしま被災地スタディツアー」の開催報告を行いました。福島の様子や当日の協議などを確認しながら全国に広げていきたいことを出し合いました。「オンラインを活かして、参加者が全国に発信する機会を設けてはどうか。」「参加した人が、会員生協はもちろん、ブロック内でも広げられるように。」などの意見がありました。

- また、「一人でも多くの人に現地を見ていただくのが大事」という声や「改めて写真を見て感じ方や興味関心が変わるのではないか。」という声がありました。

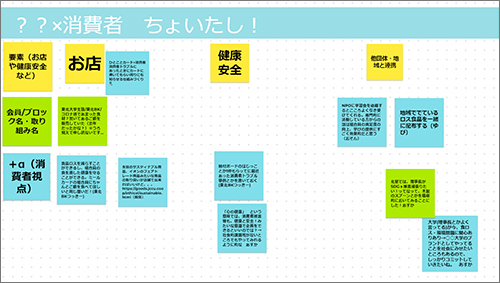

d.消費者チーム

- 地域報告資料の消費者分野の取り組みを見て日常期の活動を振り返りました。

- また、日々自分の行動を意識しながら消費行動ができる、自分や周りの生活を守ることができる組合員を増やすために、これまでの活動に「消費者の視点」をちょい足しでできることを考えました。「共済ボードに心の健康を保つためにも消費者被害の事例を書き予防につなげる」「大学の先生や理事長に関心のあること、大学として行いたいことを聞いて一緒にエシカル消費等の視点を広げる」いった意見が出ました。

① 地域報告・階層別委員会報告

- 社会の変化に対応し、工夫した各地域の取り組みを交流しました。たくさんの「いいね」が飛び交う時間になりました。

注目した取り組みとポイント

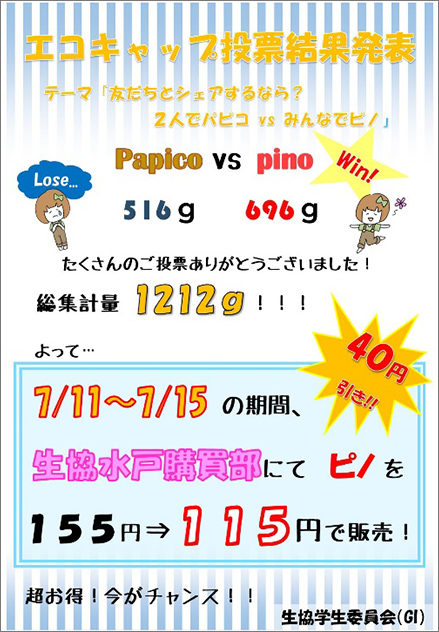

茨城大学生協「エコキャップ投票」

シェアするならパピコorピノの人気投票形式でペットボトルキャップを回収した。エコキャップについての周知や、購買への意見を伝えることなどができた。エコな考え方を広める1つのきっかけになっていた。

岡山大学生協「エコナイト」

ブースごとに設置されたゲームやワークショップなどを巡りながら環境問題について再認識してもらう企画。ペットボトルキャップを使うストラックアウト、環境管理センターによる講義、新聞紙エコバッグづくり、環境に関する川柳づくりなど、体験・参加型のブースを通じて環境問題について考えるきっかけを作ることができた。

奈良教育大・奈良女子大「Peace Now! 奈良」

奈良だからこそ感じられる平和があるのではないかと考え、PN!奈良として2大学の学生委員が計画をした。身近なところで平和に関するつながりを通じてみんなで楽しく自身の平和を探し、広めることを獲得目標として開催された。

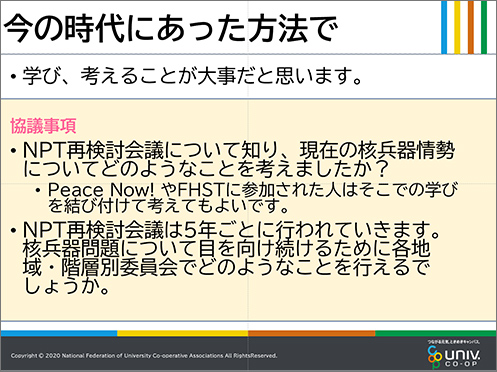

② NPT再検討会議について

「核兵器を取り巻く情勢が変わっています」

全国院生委員で全国社会的課題委員の松田さん(長崎県立大学佐世保校)が、日本生協連の代表派遣のメンバーとして8月にニューヨークで行われたNPT再検討会議に派遣され、ロビー活動や被爆者の方のサポート等の活動を行いました。その参加報告をしていただきました。NPT体制について、そしてその運用を5年おきに検討する会議であるNPT再検討会議について学び、大学生協がNPT再検討会議に代表派遣をしてきた歴史を振り返ったうえで、核兵器問題について考え続けるために地域・階層別で何ができるか協議をしました。

2年間の延期を経て行われた今回のNPT再検討会議では、これからの核軍縮についての方向性を決定する最終文書の採択がロシアの反対によりおこなえませんでした。核兵器禁止条約の動きもあるなかで、ヒバクシャ国際署名やPeace Now!を行ってきた全国大学生協連として世界の核兵器情勢を注視し、核兵器を最終的に無くしていくために声を高めていく動きを再度強めていく必要があります。

- いろんな話を聞いて、原爆を落とされたのは日本だけ。だからこそ、日本の学生だからと受け入れられていることを知らなかった。そう言う意味では特別だから知って欲しいというのは伝えたい。世界で唯一の国。今後の社会を担っていくというのを伝える場をブロックでも伝えることがいいなと思った。(学生)

③ フードロスについて

「店舗事業と活動で改善していこう」

店舗の食品ロスを無くすには事業面だけでなく活動を通じて組合員の利用につなげることも重要になります。今回の全社委で感じたことを地域へ持ち帰り事務局内やブロックの場で考える時間をぜひ作ってください!

大学生協も持続可能な社会を目指している組織だからこそフードロスに向けて取り組むことが大切です。しっかりと食品ロスの現状や取り組みを組合員に伝えて組合員も巻き込んだ活動をしていきましょう。

- 食ロスは慢性的な問題で。食ロスは許さない。それを解決するには事業など職員さんがいろいろ分析するのが直接的な解決になると思うしそこに関していえることはないが、学生委員会ができることとしてはポスターで啓発など発信などかなと。自分たちが食ロスしたらこうなるんだということを伝えること。(学生)

- 組合員が、協力してお店をよくしようよみたいな発想に代わってくれたら、一緒にチャレンジする発想になれば消費者教育。一緒に減らして行くみたいになったりした。保存方法について学んでみようよとか食育みたいなもの。そこから食ロスも考えられる。ちょい足しとか横断的にできればと改めて思った。 (職員)

大学生協2030Goals 特設サイト「なぜ、いま 大学生協2030Goals」なのか。

2030Goalsにも食品ロスに関する内容が記載されています。

〈価値を実現するために大切にする視点〉「3.よりよい社会、よりよい大学づくりに貢献する」

〈Goals15〉各大学生協で、あらゆる事業・活動を通じて、脱炭素や脱プラスチック、食品ロスの削減などの取り組みを進め、持続可能な循環型社会づくりに貢献できている」

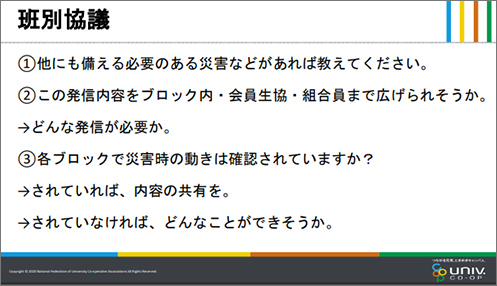

④ 激甚災害支援について

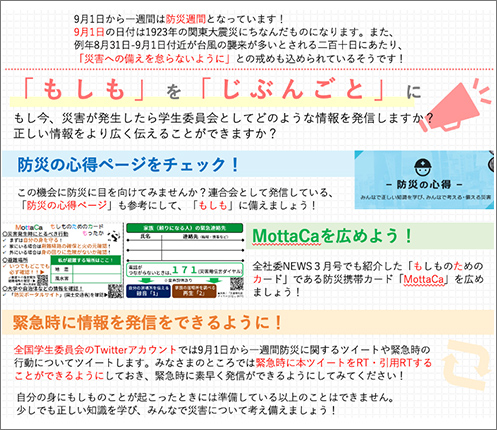

- 「災害に備える〜防災の日の発信〜」

9月1日から一週間は防災週間となっています!9月1日の日付は1923年の関東大震災にちなんだものになります。また、例年8月31日-9月1日付近が台風の襲来が多いとされる二百十日にあたり、「災害への備えを怠らないように」との戒めも込められているそうです。 - 当日の協議では「生協の住まい事業との関連は大事。」という声や「会員生協の中でしっかり話し合いを重ねていくことが必要。」という意見がありました。全国学生委員会のTwitterアカウントでは9月1日から防災に関するツイートや緊急時の行動についてツイートしました。緊急時に本ツイートをRT・引用RTすることができるようにしておき、緊急時に素早く発信ができるようにしてみてください。

9月1日から一週間は防災週間です!改めて防災について考えるきっかけにしましょう!|全国大学生協連学生委員会Twitter

⑤ 消費者について

- 「消費者分野ってなに?」

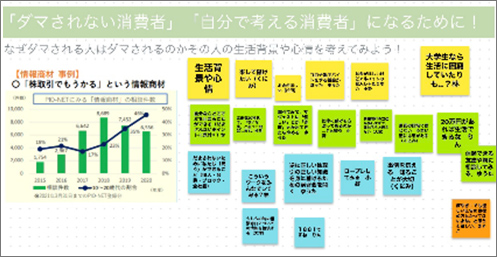

私たちは日々生活する中でたくさんの消費行動を行っている消費者であること、大学生協は事業や活動を通じて消費者教育を進め、組合員の成長を促せる環境づくりを目指していることを確認しました。 - 「ダマされない消費者、自分で考える消費者に」

実際に起こった消費者被害の事例を見て、ターゲットとなってだまされてしまった人の生活背景や心情を考え、自分たちにできることはなにかだしました。