立命館生協衣笠学生委員会

部員80人の大規模委員会! 仲の良さはどこにも負けません☆

総勢80人を擁する大所帯にもかかわらず、和気あいあいと活動に励む立命館生協衣笠学生委員会。運営上の秘訣は、基本的なことですが、人と人とのつながりに重きを置く心遣いでした。今回は衣笠キャンパスで活躍するお2人にインタビューし、先輩の配慮で不安が解消した新歓企画、留学生の困りごとから生まれた新企画など、取り組みの背後にある想いをお聞きしました。新学期活動で忙しい中ですが、あなたの原点となる大切な思い出を後輩に伝えてみてはいかがでしょうか。

●参加者

立命館生協衣笠学生委員会

●聞き手

全国大学生協連全国学生委員会

総勢80人を擁する大所帯にもかかわらず、和気あいあいと活動に励む立命館生協衣笠学生委員会。運営上の秘訣は、基本的なことですが、人と人とのつながりに重きを置く心遣いでした。今回は衣笠キャンパスで活躍するお2人にインタビューし、先輩の配慮で不安が解消した新歓企画、留学生の困りごとから生まれた新企画など、取り組みの背後にある想いをお聞きしました。新学期活動で忙しい中ですが、あなたの原点となる大切な思い出を後輩に伝えてみてはいかがでしょうか。

●参加者

立命館生協衣笠学生委員会

産業社会学部2年

学生委員長

江村柚香 さん

学生委員長

江村

文学部2年

学生委員

菊地実優 さん

学生委員

菊地

全国大学生協連全国学生委員会

23年度学生委員長

(司会進行)

高橋 明日香

(司会進行)

高橋 明日香

24年度学生委員長

加藤 有希

加藤 有希

24年度学生委員

久野 耕大

久野 耕大

自己紹介と生協学生委員会に入ったきっかけ

高橋- 2023年度全国大学生協連全国学生委員会で学生委員長を務めておりました高橋明日香と申します。兵庫県立大学生協学生委員会から関西北陸ブロック学生事務局を経て全国学生委員会で活動したという形になります。どうぞよろしくお願いいたします。

加藤- 同じく全国学生委員会で 2023年度学生委員、2024年度学生委員長を務めます加藤有希と申します。僕も広島県の福山市立大学在学中は、大学生協で学生委員長として活動していました。今日はよろしくお願いします。

久野- 皆さんはじめまして。全国学生委員会で24年度学生常勤として活動する久野耕大です。埼玉大学生協学生委員会に4年間在籍し、卒業後は東京ブロック学生事務局で活動しておりました。本日はよろしくお願いいたします。

高橋- 全国学生委員会のメンバーは、全国にある学生委員会の皆さんを見守り、共に頑張ろうと活動しています。先日の実践事例交流会には立命館生協の皆さんにも参加いただき、風折専務を中心にお話しいただきましたが、そのような全国に向けたセミナーを企画運営しております。

私たちは全国の学生委員会の皆さんにインタビューして、その頑張りや元気をほかの大学の学生委員会の方々にお届けしています。立命館生協学生委員会は自大学生協の活動はもちろん、今回の実践事例交流会のような連帯においても積極的に参加していただき、生き生きと活動しておられます。今回は衣笠キャンパスのお2人にお話をお伺いしたいと思ってこの場を設けさせていただきました。

高橋- まず自己紹介と生協学生員会に入ったきっかけを教えてください。

江村- 立命館大学産業社会学部2年生の江村柚香です。衣笠キャンパスで学生委員長をしています。学生委員会に入ろうと思ったきっかけは、大学に入学したときに、大勢のGIの方々がいろいろな企画を通して新入生が大学になじみやすいような環境づくりをたくさんしてくださったので、私もそんなことをやってみたいな、翌年の新入生の手助けをしてみたいなと思ったからです。

菊池- こんにちは。立命館大学文学部2年生の菊地実優です。学生委員会に入ろうと思ったきっかけは、ウェルカムキャンパスフェスタと下宿生交流会に参加したらすごく楽しくて、自分も一緒に活動していきたいなと思ったことです。

立命館生協衣笠の活動

年間を通じた企画

高橋- 立命館生協衣笠学生委員会では、どのような活動をしているのでしょうか

江村- 私たちGI(学生委員会)は組合員をサポートする活動をしますが、特に新入生を助けるという意味合いの活動が多く、新入生が入学する3~5月辺りの企画がとても多くなっています。

4月には『RUC』という機関紙を発行しました。立命館生協では学生がいろいろな団体・個人にアポを取って取材し、年4回機関紙を一から全部作っています。

また、「下宿生交流会」といって、下宿生として入学してきた新入生に、一人暮らしで困ったことはないかとか、困りそうなことを事前に解決してもらうとかして、安心感をもって大学生活を始められるような企画を行いました。

あとは「なんでも相談会」といって、全ての学生を対象に、何か不安なことや質問に答える会を開催しました。昨年は生協アプリの使い方の説明会を行いました。

6月には、年に2回行っている「自転車無料点検会」を実施し、自転車整備士の方と連携して、当日持ち寄った自転車を無料で点検してもらいました。7月にはフェス企画として組合員の健康促進企画を行いました。今回はアルコールパッチテスト・飲酒ゴーグル、それにベジチェックといって、指に機械を付けると自分の野菜摂取量を測れるという企画を取り入れました。当日は管理栄養士さんを交えて、各々の食生活改善のための相談会を開きました。

機関紙『RUC』

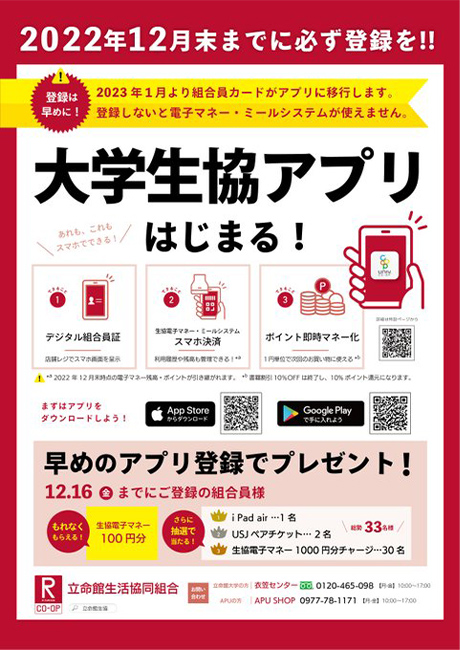

2023年1月より、立命館生協の生協組合員カードが

「大学生協アプリ」に切り替わりました。

また、留学生や入学前の子たちに向けて、衣笠キャンパスを案内するキャンパス体験ツアーを行いました。交流の場を設けて、生協店舗や電子マネー・ミールシステムの使い方、生協アプリの使い方を説明したりしました。

今年から始まった京野菜フェアは、「京都の胡麻郷 という地域の方と連携して京野菜の地産地消フェアをできたら」と今考えを練っていますが、菊地も頑張ってくれています。

それともう終了しましたが、京都生協さんと連携して、京都生協の店舗で余ったものを私たちが何かに再利用しようという取り組みをしました。

高橋- ありがとうございます。実は、私は2023年5月の立命館の総代会にお邪魔していましたが、アプリの説明や組合員の悩んでいることにちゃんと対応している姿勢が印象的でした。学生が学生に教える、学部生だけではなく留学生の方にもちゃんと伝えて、みんなで利用しやすい生協をつくろうという動きが伺えて、本当に素敵だなあと思いました。

参加者・運営側、両方の視点に立って

久野- さまざまな活動をご紹介いただきましたが、一番印象に残っている企画は何でしたか。

江村- 3月に行う、新入生歓迎企画のウェルカムキャンパスフェスタ※が一番印象に残っています。私が新入生として初めて参加したGIの企画で、そこでいろいろな先輩方に仲良くしてもらったので、私もこの大学でやっていけそうだなと思えて安心でき、それでGIに入ろうと決めました。入部後、自分たちが初めて積極的に取り組んだ企画も、私の中ではウェルカムキャンパスフェスタでした。こうして新入生側も運営側も経験してみると、先輩方は新入生に安心してもらうために本当にいろんなことを考えて、前々からリハを行って頑張ってくれていたのだと気付き、私もこれからGIの活動を頑張っていこうというやる気にもつながった企画だったので、一番思い出に残っています。

※立命館生協では2024年のウェルカムキャンパスフェスタを、12月(早期合格者対象)と3月(全合格者対象)に行います。

久野

久野- ウェルカムキャンパスフェスタについて、参加者側・運営側の両方の立場を経験されましたが、その中で特に印象に残っていることを教えてください。

江村

江村- まずは参加者としての立場でお答えします。私はオンラインで開催されたそのウェルカムキャンパスフェスタに、寝坊して30分遅刻しちゃったんです。参加者・運営側合わせて100何十人がzoom画面を開いている中に飛び込み、緊張してどんな空気なのかも知らずに、大きな声で「遅刻しました、すみません!」って言っちゃったんですよ。そしたら、zoomってみんなの前でしゃべると、1人が大画面になるじゃないですか。急に私が大画面で「遅刻しました、すみません!」ってしゃべり出して、すごく笑われて、もうこれは学生生活も終わったかもしれないと思いました(笑)。

でも、多分そこでの印象が強かったのかもしれませんが、その後のブレイクアウトルームでいろいろな先輩方が名前を覚えて下さっていて、お話もいっぱい引き出してくださったんです。私は人見知りで自分からあまりいろいろ話すタイプじゃないんですけど、それで話しやすい雰囲気ができて、下宿生がどうやってやりくりしているのか、バイトは何をやっているのか、教材教科書はどのように購入するのかと、本当に具体的にいろいろ教えてくださったので、とても安心できたという記憶がありました。

次に運営側の目線でお話しします。私はサークルと掛け持ちをしているので非常に積極的に参加できたわけではありませんでしたが、みんなの頑張りを見ながら私も頑張ろうと思えるところ、ちょっと抽象的なんですけど、そこが運営側としてとても印象に残っているところです。

というのも、今私たちの代でウェルカムキャンパスフェスタを考えてくれていますが、その中で例えば、盛り上げるためにどんな準備をしようかとか、zoomの使い方をどう工夫しようかとか、どうやってチャットを盛り上げようかとか、みんなが本番で新入生の子たちを楽しませようという1つの目標に向かって、すごく細かいところまで頑張ってくれているからです。

自分が新入生のときも、焦って不安な気持ちでzoomに入って行った時に、先輩たちはすごく安心させてくれました。先輩たちもあのとき初めてウェルキャンを執行代として行う中できっと不安なことがあったと思いますが、十分な事前準備をしたので、私たち新入生を安心させてくれる結果になったんだろうなと思いました。

今、みんなでウェルカムキャンパスフェスタのリハをするときは結構笑顔で明るい感じでやるんですけど、終わった後のリフレクションでは、ここがダメだったからもうちょっとこうしなきゃみたいにみんな結構真剣に考えてくれていて、そういう雰囲気がとても印象的でした。

久野- 僕が期待していた以上の答えをいただけて、すごくうれしいです。

立命館生協の特色ある取り組み

キャンパスの特徴を見据えて

久野- 菊地さんは印象深かった企画はありましたか。

菊地-

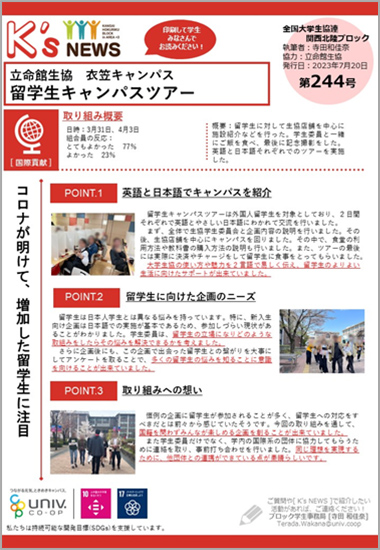

私がGIに入って一番印象深かった企画は留学生キャンパスツアーです。これは前からあった企画をブラッシュアップしたものではなく、私が1年生のときに新しく一から先輩方と一緒に立ち上げた企画でした。

私がGIに入って一番印象深かった企画は留学生キャンパスツアーです。これは前からあった企画をブラッシュアップしたものではなく、私が1年生のときに新しく一から先輩方と一緒に立ち上げた企画でした。

留学生向けなので優しい日本語にしたり、構内をどのコースで回ったら一番分かりやすいかを考えながら、どうしたら生協店舗や大学のことを分かりやすく説明できるかと考えながら活動していくのがすごく楽しかったし、その先輩がいなくなった後にまたもう一度自分たちが1年生とその企画を実現できたというのもすごく印象的でした。

久野- 留学生向けのキャンパスツアーは、ほかの大学生協や学生委員会ではなかなか聞かないような企画で、取り組み自体も珍しいと思います。それに取り組んでみようと思ったきっかけを教えてください。

菊地

菊地- うちの衣笠キャンパスに国際関係学部がある関係で前々から留学生が多かったのですが、そういう企画はありませんでした。また生協サービスも、食堂などで結構英語表記があるけれど、使い方もちゃんと書かれてなかったりしたので、そういう部分で留学生が結構困っているのじゃないかと思うことがあったので、留学生に生協をもっと知ってもらい、もっと快適な学生生活を送ってもらうために、その企画が立ち上がりました。

この企画を実施した後で留学生から、「生協食堂の使い方やアプリの使い方も分かったし、大学のどの場所に行ったら必要な手続きができるのかも分かって安心した」という声を聞けました。また、同じ国出身の学生同士でさらに交流が深まり、キャンパスツアーに参加していた人たちがツアー終了後も仲良くなって、一緒にキャンパスを歩いている姿も見かけたりしたので、運営側の私たちもそれを見てうれしくなりました。

久野- キャンパスの現状から課題を見つけて、自分たちができることをしっかり考えた。そして実際に参加してくれた組合員同士のつながりを作ることもできたのですね。本当に大きなことだと思うので、ぜひ今後も頑張ってほしいと思います。

総代会の“声”から生まれた企画

加藤- 京野菜の地産地消の取り組みに関しては、僕もSNSで知ってすごくいいアイデアだと思いました。地産地消に着目したきっかけについて教えてください。

江村- この提案をしてくださったのが風折専務で、きっかけは、総代会で取ったアンケートでした。「生協は食堂で韓国フェアなどをやっているが、京都の何かを使ったフェアはやっていない。そういう地産地消の企画とかフェアのメニューを作ってくれてもいいんじゃないか」という声があって、そこからじゃあどうしようかと考えていたときに、ある先生から「ちょうど京都の胡麻郷という地域の人たちと連携して環境の企画をやりたいと思っているんだけど、どうかな」というお声をいただきました。それで職員さんの方から「せっかくなら学生委員会の方でやってみたらどうだろうか」と言われたその流れで、この京野菜フェアの企画が立ち上がりました。立命館生協は、結構総代会でもらった意見を軸に動いているという感じです。

加藤

加藤- 総代の意見を軸に動いているというのは本当に大学生協らしいなと思いましたし、アイデアを提案してくれる先生がいて、一緒に話し合って企画を練り上げていくというところも本当に素晴らしい。いろいろな仲間とつながり合いながら作っていく素敵な取り組みだなと思いました。

機関紙で知る、つながる他キャンパス

加藤- 立命館生協のGIの皆さんの機関紙についてお話しください。

江村

江村-

立命館機関紙『RUC』は季節ごとに発行しています。

左は2023年4月に発行した特別号で、2032GOALSについての特集を組みました。立命館機関紙『RUC』は、基本的に年4回発行しています。GIの中で、機関紙を発行するチーム、食堂運営を促進していくチーム、共済を促進していくチームなどと分かれていて、その中の機関紙を発行するチームが主に携わっています。

表紙は、本学のサークルの方々にアポを取って写真を掲載させていただいています。“Peace Now!”の報告、総代セミナーでの学び、生協で行う活動の紹介などもここで紹介しています。

また、立命館には京都・大阪・滋賀とキャンパスが3つあるのですが、他のキャンパスには行こうと思わなかったら行く機会もないし、知ろうと思わなかったら知る機会もありません。でも『RUC』では京都(衣笠)・大阪(OIC)・滋賀(BKC)それぞれに紙面を割いて独自の取材記事を掲載しているので、ほかのキャンパスについても知ることができます。九州のAPU-COOP(立命館アジア・太平洋大学)の活動も紹介しています。

加藤

加藤- おしゃれな雑誌みたいでいいなと思いました。組合員は自分たちの声がどういう取り組みに反映されているかとか、どう実現されているかがすごく気になると思いますが、それが全員の手に渡るような冊子に掲載されているのも素晴らしいと思います。

大切なのは人と人とのつながり

加藤

加藤- 学生委員会内部のことに関してもお聞きしたいと思います。先ほど専務から京野菜の地産地消のアイデアをいただいたと言われましたが、立命館生協GIの皆さんは専務や職員さんとの関わりでなにか意識されていることはありますか。

江村

江村- 立命館生協GIは専務や職員さんとの仲がすごく良くて、よく連携を取れていると思います。お話をする機会がとても多く、やはり企画を主体的にやりたいと思っているメンバーにとっては、関わりやすい空間があります。これは他大学でも同様だと思いますが、GIのための部屋が用意されていて、それは職員さんがいる場所と近いので、部内で企画などを話し合ったときには、たいていすぐに職員さんの意見を聞きに行けます。

特にAPUは職員さんとの仲がすごく良くて、これは実際に本人たちから聞いた話ですが、APUのメンバーは昼休みに店長がいる部屋に気軽に入っていって、そこでお昼を食べたりしているようで、企画を出していく中でとても良い距離感を保てているといいます。

衣笠の部会に関しては人数がとても多くて、部会に来てくれている子、企画には参加するけど部会には出席が難しいという子、併せて約80人が在籍しています。OICだと100人超えで、BKCも80人ぐらいいます。それだけ人数が多いと、全員でコミュニケーションをとり合うというよりも、企画の核となる子に、その企画に運営側として参加したいと思う子たちが集まるという感じです。

大人数ですが、衣笠の自慢できるところはGIの仲の良さです。お互い仲良くなってもらうために、毎週水曜日に開く部会の初めに必ずアイスブレイキングを入れるようにしています。人数が多いので、いろいろな子と知り合う機会を作ろうという取り組みですね。

あとは3役の中で、できるだけ部会を早く終わらせようと心掛けています。週1回の部会だけでその後のつながりがないと、やっぱり部員同士仲良くなりきれないので、アイスブレイキングで仲良くなった子達と気軽に食事に行ける時間をとれるようになるべく早く部会を終わらせて、衣笠周りにたくさんある食堂に行ってくれたらなあと思っています。

加藤

加藤- 部員80人ってすごいなと思いますが、その中で組織運営的な面も考えて、部員同士仲良くなっていろいろな意見を出し合える関係になることが、立命館生協学生委員会の取り組みにつながっているのだと感じました。

加藤- 菊地さん、部会運営や職員さんとの関わりで、意識していることはありますか。

菊池

菊池- 私は江村さんほど職員さんと接する機会は多くないと思いますが、職員さんはメールしてもフラットに速く返してくれるので、結構連絡は密に取れていると思います。専務も食堂などで会ったら「あ、久しぶり」みたいな感じで声かけてくれたりして。職員さんとも別にかっちりした関係ではなく仲良くできる、それはうちのいいところじゃないかなと思います。

私は運営には関わっていませんが、部会もアイスブレイキングで結構仲良くなれたり、先輩・後輩関係なく話せる雰囲気がすごくいいなと思っているので、私も部会後すぐ帰るのではなく、みんなと話したり、後輩の子を食事に連れていってあげたりするようにしています。企画だけで関わっていたらそんなに仲良くなれないと思いますが、毎週の部会を通してみんなで仲良くなれるようにサポートしています。

加藤

加藤- 大規模な学生委員会でもそういうふうにつながり合って、楽しい学生委員会ライフが送れているのは本当にいいことですね。やっぱり風折専務も優しいんだな、それがいい方向に作用して立命館生協自体の生き生きとした活動につながっているのだなと思います。

今後の抱負と全国の仲間へのメッセージ

加藤- 今後、学生委員会でチャレンジしていきたいこと、職員さんと一緒にやっていきたいことをお聞きします。

江村

江村- まずは5月に総代会があるので、それまでにしておきたいことを準備しています。そのほかは、私たちはセミナーにたくさん行かせていただいていますが、そのセミナーにもっと1年生に参加してもらって、いろいろな刺激を得て、自分たちのできることの幅をもっともっと広げていってほしいと思います。職員さんとの関わり合いはこれからもフラットで仲の良い関係を次代にも伝えていきたいと思っています。

菊池

菊池- 私はGIに入ってから、結構他団体の人とつながる機会が増えました。例えば留学生のキャンパスツアーでは、英語で頑張っている団体の人と協力しながら行いましたし、京都生協と連携した活動では、後にボランティアに行って学びを持ち帰り、GIに生かせるということも多かったと思います。これからは今まで以上にそのシェアを広げながら、他団体の人や職員の方と協力して良い企画を作っていけたらいいなと思っています。

加藤- 立命館生協が立命館大学の元気につながっているのが分かりますね。ありがとうございます。

高橋

高橋- 総代会を軸にして組合員と共に考え、学生委員会として頑張っていこうという姿勢が、ほかの大学生協の皆さんにも広がってほしいと思いました。私も皆さんがSNSや実践事例交流会で発表してくれた姿を見て、立命館生協GIの元気な活躍は知っていましたが、今回直接お話しできて良かったと思っています。

高橋- 全国にいる学生委員会8000人の仲間に、メッセージをお願いします。

菊池

菊池- コロナ禍も明けてきて、今まで以上に自由に活動の幅が広がりました。それぞれ違う場所での活動にはなりますが、同じ学生委員会として一緒に頑張っていきましょう。

江村

江村- 運営側として周りの人たちに目を向けて、助け合ったり協力し合ったりする関係を築いてください。自分たちでできないと思ったら、専務や職員さんに頼ってもいいということを念頭において、自分たちのやる気を大切にして、これからも元気にやりたいことを頑張りましょう。

高橋

高橋- この記事をたくさんの人に読んでいただけたらいいなと思います。以上をもちまして立命館生協衣笠学生委員会へのインタビューを終了したいと思います。ありがとうございました。

2023年12月19日リモートインタビューにて