神戸大学生協

キャンパス内の古紙をリサイクル・リユース 学生の環境への意識向上を目指すPRP活動

PRPの発足

その実状をよくないと思い、2009年度生協学生委員がキャンパス内で出る古紙をできるだけ再利用し、かつ教職員や学生にリサイクルの意識、習慣を持ってもらう目的で、PRP(Project of Recycle Paper)を発足させました。

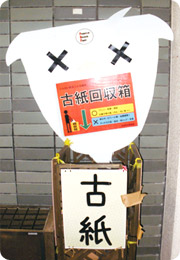

多い時にはこの箱いっぱいにまで古紙が溜まります

今期からはリサイクルするだけでなくリユースすることも目的としています。例えばホッかる弁当(神戸大学生協で売られているお弁当)の入れ物です。リユースできるのにゴミ箱に捨てられているホッかる弁当の入れ物がたくさんありました。これはいけないということで、古紙を回収するだけではなくリユースできるものはリユースしていこうということから、このような目的ができてきました。

意識の定着と広がり

神戸大学生協では09年度の前期から古紙回収活動をしています。当初は5カ月間で350㎏程しか集まりませんでしたが、古紙回収活動を続けた結果、11年度は前期に270㎏、後期には約1000㎏を回収することができました。前年の10年度は年間約700㎏だったので回収量は2倍にせまる勢いで、確実に増えています。この要因として挙げられるのは、生協学生委員が行っている古紙回収活動の知名度が広がっていることと、少しずつではありますが多くの学生に古紙回収活動の意識が定着していることです。ポスターやポップの効果が出ているのではないかと思っています。

現在は、新歓時期に刷りすぎたビラなどをまとめて、生協学生委員会の部室までわざわざ持ってきてくれる他団体もあります。その量も一度に約50㎏や多い時には100㎏を超えることもあります。

取り組む側のポイント、留意点

目的で作ったポスター。

ピーマンのキャラクターで

統一感を持たせました

取り組む側として気にかけていることは古紙回収の頻度です。古紙が発生する量は時期によってかなり変わります。例えば新歓の時期は、サークルなどが配るビラが大量に発生し、テスト週間になると、コピーのミス刷りやレジュメ等が大量に発生します。そういった時期に普段と同じ頻度で古紙回収を行っていたら、古紙が回収箱から溢れてしまいます。その状況を防ぐために、テスト週間や新歓期には普段より回収頻度を多くしています。

ほかには、古紙回収箱では回収できない物、例えばビニールやホチキス留めした書類、お菓子のゴミなどを入れていく人も中にはいます。そういった物を回収時に分別するように心がけています。

また学生の古紙回収の意識を高めるために、回収量を周期的に掲示板のようなものに書いて知らせています。

継続してこそ意味がある

正直なところ、継続している秘訣というのはありません。ただ学生に古紙回収の意識を定着させようとすると到底半年という期間では全然足りません。半年間だけ行う活動ではなく、古紙回収は継続しないと意味がないという意識を、PRP班内だけでなく生協学生委員全体で共有を徹底することで継続しています。

また、ただ古紙回収のみをしているのでは作業がマンネリ化してしまうので、新たな古紙回収箱を制作したり、ポスターを定期的に制作したりするなど、新しい試みをすることも継続している秘訣だと思います。

工場見学で意識向上

PRPでは実際に工場見学にも行きました。兵庫県たつの市にある西日本衛材株式会社を訪問し、実際に古紙がトイレットペーパーになる過程を見学してきました。神戸大学では、その工場で生産されたトイレットペーパー「ソフトなぎ」を使用しています。実際に工場に足を運んで古紙が再生されている過程を見ることでPRP班内の古紙回収に対する意識が高まり、とても良い経験になりました。(学生委員 玉木克尚)

「全国環境セミナー2012」が開催される

6月30日〜7月1日、東京農業大学世田谷キャンパスにて、全国大学生協連主催により「全国環境セミナー2012」が開催されました。今年のテーマは"「つながる・ひろげる・行動する」環境活動 〜実感しよう! 今、大学生だからできること〜"でした。

今年は、大学生協が支援する認定NPO法人樹恩ネットワークの総会イベントとの合同開催となったことで規模が広がり、参加者は43大学生協からの213人を含む計284人となりました。学生の参加も227人にもなり、関心の高さが表れました。

(共催/東京農業大学、後援/環境庁・経済産業省・東京都環境局・東京都生協連・林野庁)

2日間にわたるセミナーは記念講演や分科会、オプションツアーなどの盛りだくさんな内容で、参加者は活動に取り組む者どうし幅広い意見交流ができ、今後の持続的な活動につなげていくことと思われます。