2023年度 第19回

全国読書マラソン・コメント大賞 優秀コメント発表!

2023年度に開催された第19回全国読書マラソン・コメント大賞は、前回に引き続きWebと手書き応募用紙にて、総数530通のご応募をいただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

応募数は前回を大きく下回ったものの、レベルの高いコメントが勢ぞろい。本選考会が開催された1月12日には下読みをして臨んだ選考委員が大学生協杉並会館で熱い議論を交わし、各賞を選出しました。

今回は金・銀・銅賞授賞7名のコメントをご紹介します。

※金・銀・銅賞の皆様には、各賞授賞後、手書きで清書していただきました。

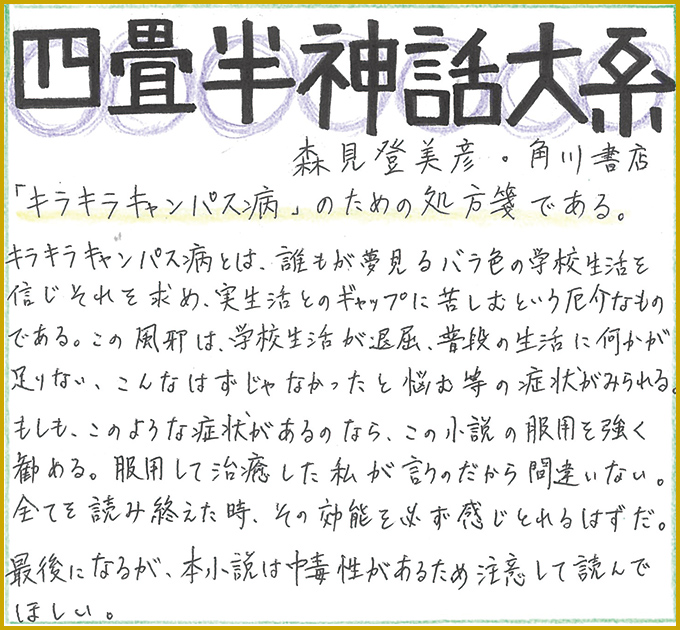

鹿子嶋奎太さん

(静岡大学)

森見登美彦/角川文庫

森見登美彦/角川文庫

このたびは、このような素晴らしい賞をありがとうございます。『四畳半神話大系』は悶々としたときに、そっと背中を押してくれるような作品だと思っています。このコメントが、誰かの小説を読むきっかけとなれば嬉しいです。

早川 凌矢さん

(愛知教育大学)

村上靖彦/ちくまプリマー新書

村上靖彦/ちくまプリマー新書

このたびは、私のコメントを選んでくださり、ありがとうございました。皆さんは、これを読んで何を感じ、何を考えましたか。相手の言葉に耳を傾けず、無機質な数字ばかりに固執していませんか。「あなたの意見」で良いのです。それを大切にもち続けてください。最後に、いつも切磋琢磨する地理学徒と、いつもそばで見守ってくれる人に感謝の意を表します。ありがとう。

金瀬美里さん

(金沢大学)

市川沙央/文藝春秋

市川沙央/文藝春秋

この感想を読んでいるあなたはきっと、読書が好きなのでしょう。もし、あなたが紙の本を愛読しているのなら、本書は胸に刺さると思います。最後になりますが、このたびは受賞することができ、とても嬉しく思います。このような素敵なイベントを開催してくださり、ありがとうございました。

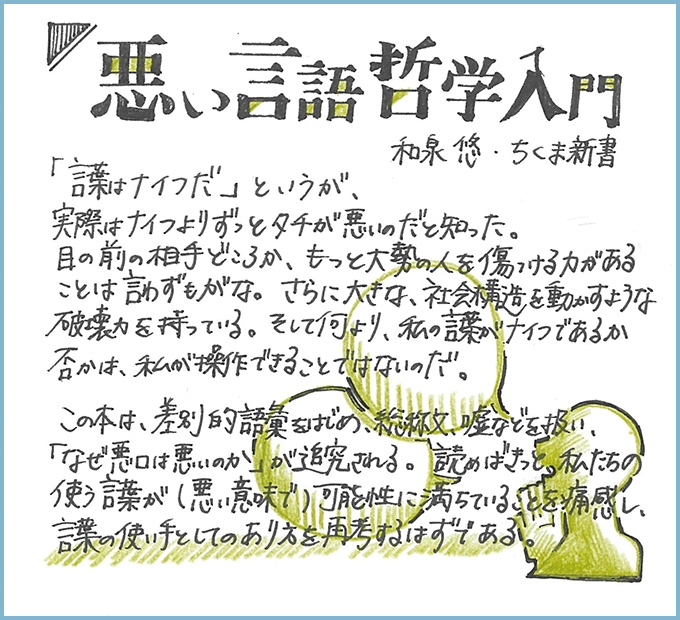

草野櫻子さん

(広島大学)

和泉 悠/ちくま新書

和泉 悠/ちくま新書

このたびは、光栄な賞をいただきありがとうございます。ふと思い立って本を読めば、何かしら新しい価値観や考え方に出会うことができます。このコメントが、誰かにとっての出会いを広げるきっかけになれば、とても嬉しいです。

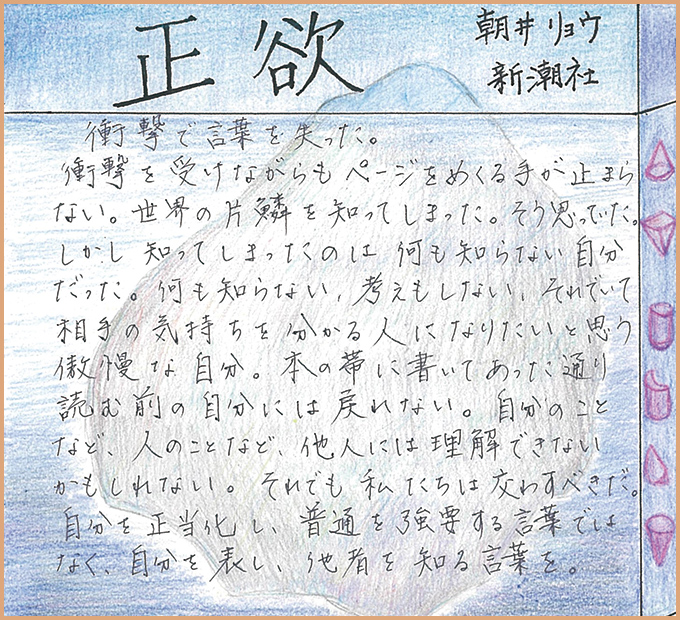

太田明奈さん

(愛知教育大学)

朝井リョウ/新潮文庫

朝井リョウ/新潮文庫

このたびは、このような賞をいただきとても嬉しく思います。読書は日々の楽しみであり、発見をくれる存在であり、時に居場所や逃げ場所でもあります。みなさんの本との素敵な出会いを心より願っています。

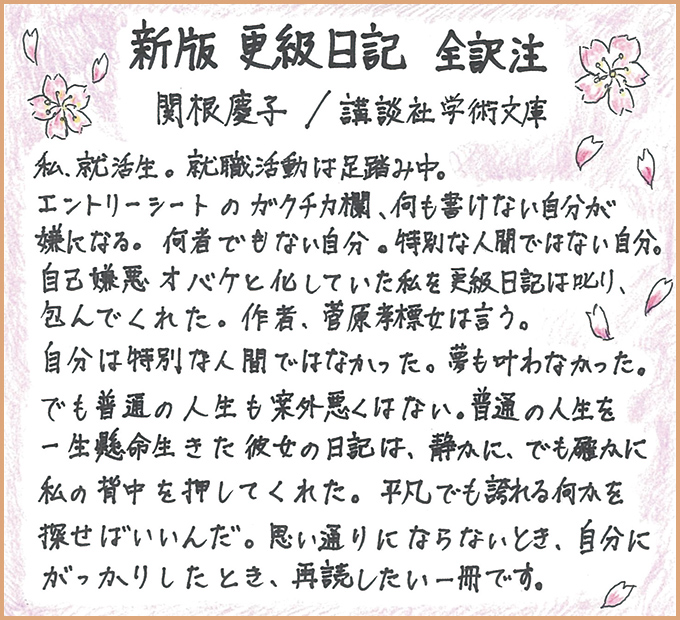

前田弥桜さん

(関西学院大学)

菅原孝標女、関根慶子/

講談社学術文庫

菅原孝標女、関根慶子/

講談社学術文庫

素敵な賞をありがとうございます。就職活動が思うように進まずモヤモヤしていたなか、大きな励みになりました。就職活動をしていると、読書は競争ではないことに改めて気づきます。何冊読んだのか、どれほど難解な書が読めたのかではなく、自分がどのように感じたのかが大切なのだと思います。

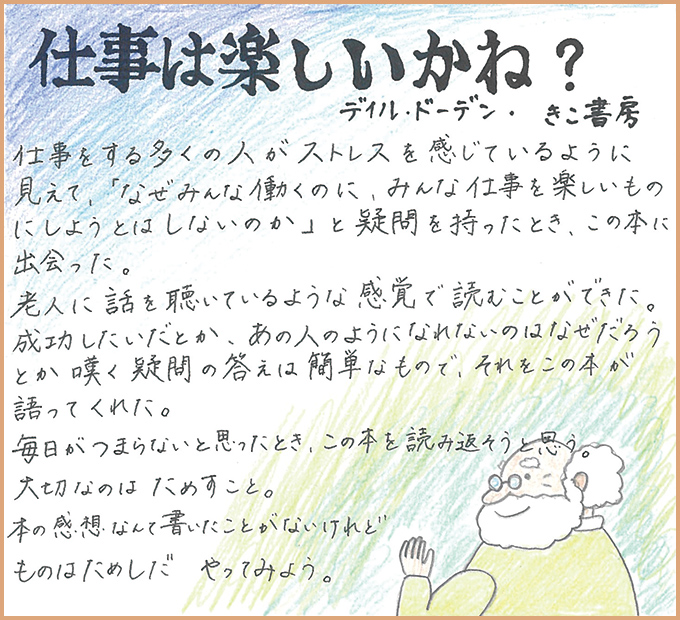

鹿野リナさん

(広島大学)

デイル・ドーテン

〈野津智子=訳〉/きこ書房

デイル・ドーテン

〈野津智子=訳〉/きこ書房

このたびは、光栄な賞をいただきありがとうございます。なにかの感想を表現するのは苦手でしたが、この本を読んだことで書いてみようと思えました。感じたことを言語化することで、改めて本と向き合うことができました。学生である今と働いてから読む『仕事は楽しいかね?』は違う印象を受けるのだと思います。働くことと向き合いたいときに、ぜひこの本を手に取っていただけたらと思います。

授賞者輩出校(43校、五十音順)

- 愛知教育大学

- 愛知大学

- 宇都宮大学

- 愛媛大学

- お茶の水女子大学

- 帯広畜産大学

- 関西学院大学

- 金沢大学

- 京都大学

- 京都橘大学

- 九州大学

- 岐阜大学

- 慶應義塾大学

- 札幌大学

- 信州大学

- 静岡大学

- 西南学院大学

- 千葉商科大学

- 電気通信大学

- 徳島大学

- 東京大学

- 東京外国語大学

- 東京学芸大学

- 東京農業大学

- 東邦大学

- 東北大学

- 同志社大学

- 長野県看護大学

- 名古屋大学

- 名古屋工業大学

- 名古屋市立大学

- 広島修道大学

- 広島大学

- 弘前大学

- 福井大学

- 法政大学

- 北海道大学

- 松山大学

- 山形大学

- 山梨県立大学

- 横浜国立大学

- 立命館大学

- 早稲田大学

読書と「推す」と「伝える」

永江 朗

コロナ禍によりリモートによる選考会が続きましたが、今回は久しぶりに顔を合わせての投票とディスカッションができました。全員が一次選考を通過したコメントカードを読み込んでいるので議論は白熱。リアル開催ならではの醍醐味です。金銀銅各賞の受賞者はほとんど横一線。選考委員による投票では1点差で並びました。

学生の読書は多種多様です。ライトノベルもあれば古典もある、学術書もあれば歌集もある。いろんな本に触れていることがわかります。

複数のコメントが寄せられた作品がいくつかあります。同じ本を同じ世代の学生が読んでいるにもかかわらず、感じたことや感動したポイント、他の学生にも薦めたいと考えるポイントが少しずつ違います。読書という行為の面白さと奥深さを感じます。

新型コロナウイルス感染症は23年5月から5類感染症へと位置づけが変更され、日常生活もパンデミック以前に戻りつつあります。しかし、それでも感染者は多いし、後遺症に苦しむ人も少なくありません。そうした時代の変化を書き込んだコメントや、直接的ではないけれども行間から感じさせるコメントもありました。ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ/イスラエル情勢などに対して鋭敏に反応するコメントもあり、読書と社会の関係についても考えさせられました。

たんに本を読んだ感想を記すのではなく、まだ読んでいない人に「面白いよ」「読んでみようよ」と呼びかけ、すでに読んでいる人には「わたし/ぼくは、こう読んだよ」と語りかける、そんな姿勢を感じます。「推し」という言葉と概念が広がったこととも関係があるのかもしれません。

読書マラソンというイベントへの参加と、読んだ本についてコメントを記すという行為を、ひとつの表現として研究し、取り組んでいることがわかります。構成を考え、用いる言葉を吟味し、改行ひとつにも心を配る。コメント大賞が文章コミュニケーションのトレーニングの場になっていますね。

●プロフィール

永江 朗(ながえ・あきら)

1958年生まれ。書籍輸入販売会社勤務、雑誌編集者を経てフリーライター。2008年〜2013年、早稲田大学文学学術院教授。著書に『インタビュー術!』(講談社現代新書)、『本を味方につける本』(河出文庫)など。