2022年度 第18回

全国読書マラソン・コメント大賞 優秀コメント発表!

2022年度に開催された第18回全国読書マラソン・コメント大賞は、Webと従来からの手書き用紙のハイブリッドでコメントを募集し、総数1106通のご応募をいただきました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

コメントは例年以上に素晴らしいものばかりで、1月に開催された選考委員会では拮抗するコメントに選考委員全員が頭を悩ませ、議論を重ねた結果、各賞の授賞者が決定しました。ここに金・銀・銅賞に選ばれた6名のコメントをご紹介します。

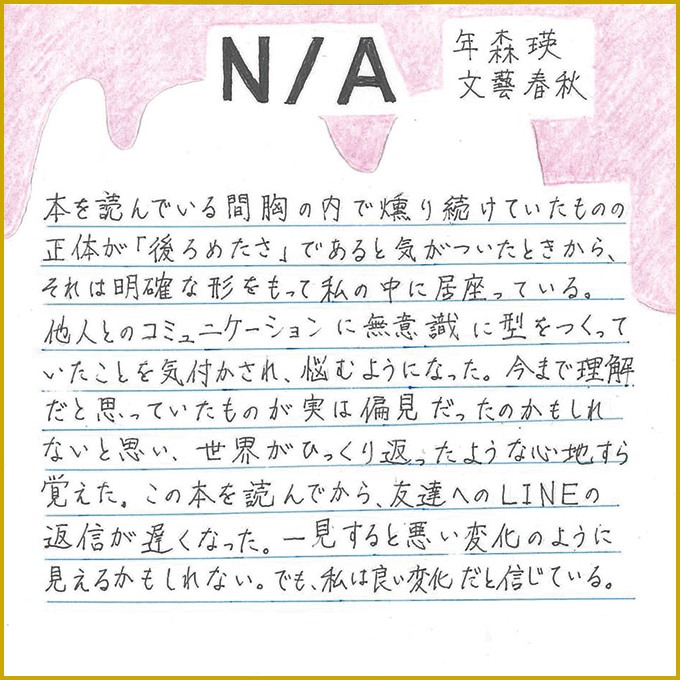

田中 のぞみさん

(熊本大学)

年森 瑛/文藝春秋

年森 瑛/文藝春秋

このたびは、このような光栄な賞をありがとうございます。『N/A』は読み手によって様々な感想が生まれる作品だと思います。私のコメントで少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ手にとってみてください。

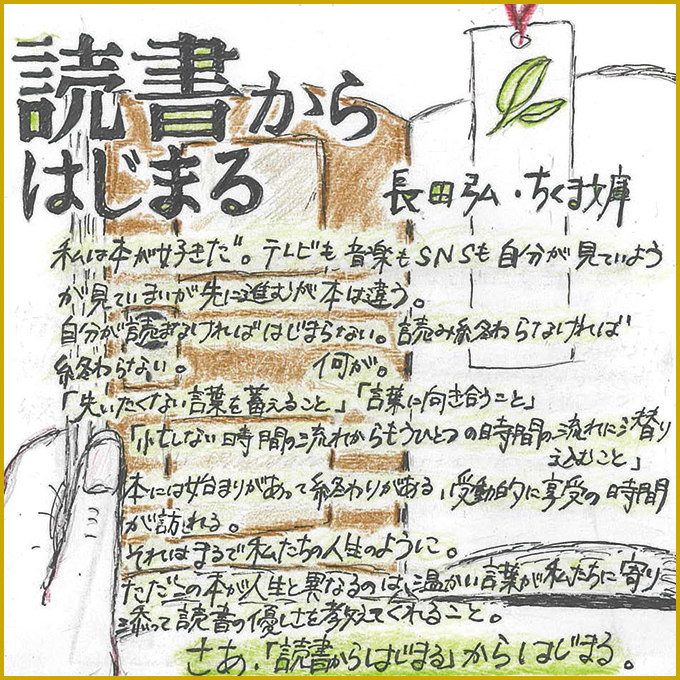

布澤 陽和さん

(愛知教育大学)

長田 弘/ちくま文庫

長田 弘/ちくま文庫

このたびは、素敵な賞をいただきとてもうれしく思っています。

『読書からはじまる』では「本はもう 1 人の友人」と表現されていましたが、この本は優しくて、でも少し難しい友人です。だから、もっと関係を深められるように何度も何度も『読書からはじまる』を読み返したいと思います。あと、このコメントが何か本を読むきっかけになったら最高です。ありがとうございました。

中澤 琴音さん

(京都大学)

松田青子/中公文庫

松田青子/中公文庫

このたびは過分な賞をいただき恐縮です。いま改めてコメントを読み返すと、やけに明るくまとめていて我が事ながら戸惑ったのですが、語り得なかった憤りや傷つき、悪夢を直視するために、私にとっては重要な一冊でした。『女が死ぬ』と誰かの出会いの一助になれば幸いです。

三宅 珠代さん

(関西学院大学)

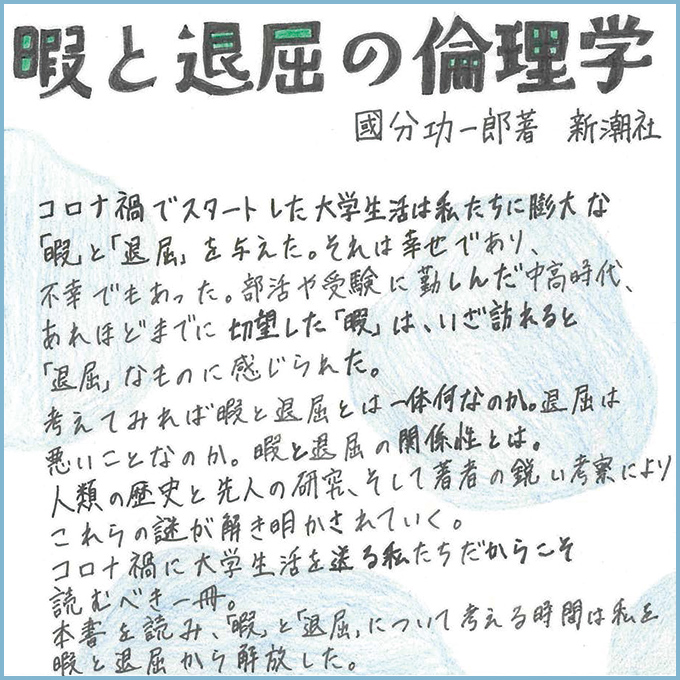

國分功一郎/新潮文庫

國分功一郎/新潮文庫

タイトルに惹かれて購入し、買ったその場で一気に完読した本です。

誰かに魅力を伝えたい!と考えていたところ、ぴったりの「読書マラソン」を見つけたため応募しました。いただいた図書カードを利用して今後もたくさんの本に出会いたいと思います。

村上 真衣さん

(早稲田大学)

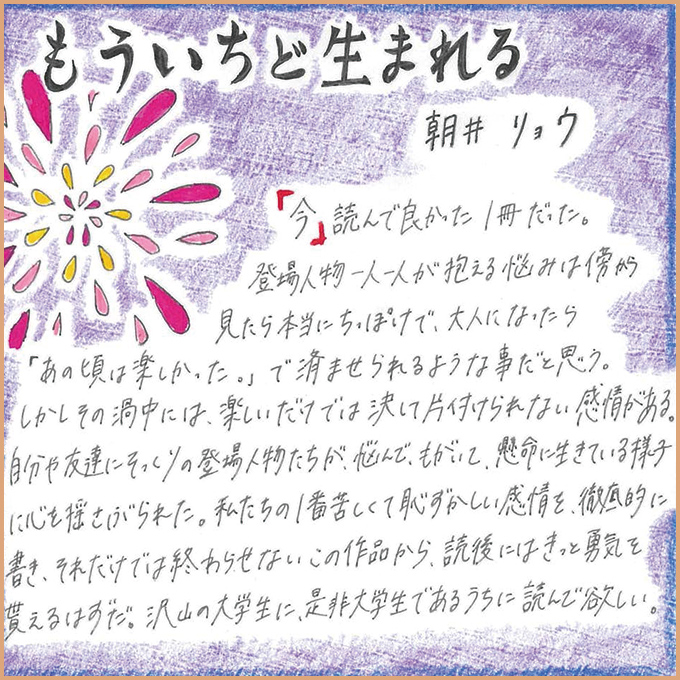

朝井リョウ/幻冬舎文庫

朝井リョウ/幻冬舎文庫

このたびは素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。ずっと本が大好きで本の虫として生きてきて良かったなと思いました。本は悩んだ時や困った時、自分の気持ちを言葉にできない時、どこへも行けない時に必ず助けてくれます。これを見てくださった皆様が、自分だけの一冊に出会えることを願っています。

前田 悠士朗さん

(同志社大学)

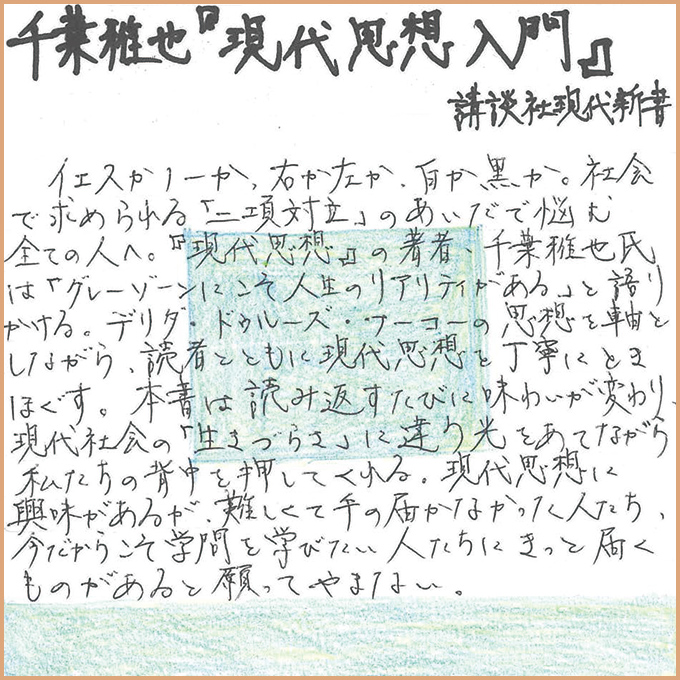

千葉雅也/講談社現代新書

千葉雅也/講談社現代新書

本コメントを採用していただき、本当にありがとうございます。千葉雅也さんの著作や現代思想をつうじて思い起こされるのは、昨年 3 月に若くして亡くなった私の恩師です。師は大学において、人文学や学問の面白さを学生に伝えることに全身全霊を注いでいました。私も大学で師に出会い、人文学や現代思想の世界を紹介していただいた一人でした。そんな恩師がつねに言っていたこと、私に残してくれたものを思い出しながら書きました。僭越ながら本賞は、天国の恩師に報告したいと思います。

各賞授賞者輩出校(73校、五十音順)

- 愛知大学

- 愛知教育大学

- 愛知県立大学

- 秋田大学

- 岩手大学

- 宇都宮大学

- 愛媛大学

- 大阪大学

- 大阪教育大学

- 小樽商科大学

- お茶の水女子大学

- 鹿児島大学

- 金沢大学

- 関西学院大学

- 京都大学

- 金城学院大学

- 熊本大学

- 群馬大学

- 慶應義塾大学

- 高知県立大学

- 高知大学

- 甲南大学

- 甲南女子大学

- 神戸大学

- 神戸薬科大学

- 埼玉大学

- 札幌学院大学

- 静岡大学

- 信州大学

- 西南学院大学

- 園田学園女子大学

- 千葉大学

- 中京大学

- 電気通信大学

- 東京大学

- 東京外国語大学

- 東京海洋大学

- 東京学芸大学

- 東京工業大学

- 東京都立大学

- 東京農業大学

- 東京農工大学

- 東京理科大学

- 同志社大学

- 東邦大学

- 東北大学

- 東北学院大学

- 徳島大学

- 富山大学

- 長野県看護大学

- 名古屋大学

- 名古屋市立大学

- 奈良女子大学

- 新潟大学

- 弘前大学

- 広島大学

- 広島修道大学

- 法政大学

- 北海学園大学

- 北海道大学

- 北海道教育大学

- 松山大学

- 三重大学

- 宮城学院女子大学

- 武蔵大学

- 明治学院大学

- 明治薬科大学

- 山形大学

- 山口大学

- 横浜国立大学

- 立命館大学

- 龍谷大学

- 早稲田大学

選考を終えて

永江 朗

これまで以上に難しい選考でした。事務局から第1次選考を通過した作品が届くと、例年通り私はひとつひとつ読みながら粗選りしていったのですが、なんと1回目の粗選りでは半数以上が残りました。そこで更に2回目、3回目と絞って、ようやく選考委員会に臨みました。選考委員会では最終的に金銀銅の各賞を選出したわけですが、各賞受賞作のあいだに大きな実力差はありません。違うメンバーが選考していれば、結果も違っていたでしょう。

応募数も昨年に比べると倍増しました。まだコロナ禍前の状態には戻っていませんが、パンデミックのなかでも書物に向き合おうとしている学生が多いことが分かります。食品や光熱費、生活必需品も含めて日常のさまざまなものが値上がりする中、図書費用を捻出するのは大変なことですが、学生の皆さんはよく読んでいます。「読書離れが深刻だ」「最近の若者は本を読まない」などと言う大人もいますが、それは必ずしも実態に即していないと感じます。

取り上げられた本はまさに多種多様。朝井リョウをはじめ現代の若手作家の作品もよく読まれていますが、何十年も読み継がれている古典名作も少なくありません。

みなさん書店(生協の書籍売場)におけるコメントカードの特性をよく理解して参加しています。第三者に読まれることを前提として書いていて、こう感じた、こう思ったという感想だけ記したものではないし、あらすじや梗概をまとめただけでもない。感動を表現すると同時に、「ぜひこの本を読んでほしい」という、経験と感動の共有を呼びかけています。本を読むという行為は個人的なものですが、その喜びを分かち合おうという気持ちが1枚1枚のコメントカードから伝わってきます。

書く技術も年々向上しています。早い時期からSNSで発信する習慣が身についているからでしょうか。構成や語彙の選択もうまく、限られた文字数で効果的に伝えています。読書を通じた知の公共圏が生まれているのを感じます。

●プロフィール

永江 朗(ながえ・あきら)

1958年、北海道生まれ。法政大学文学部卒。書籍輸入販売会社を経てフリーランスの編集者兼ライターに。 2008 年~ 13 年、早稲田大学文学学術院教授(任期付)。2007 年~ 23 年、出版文化振興財団読書アドバイザー養成講座専任講師。著書に『インタビュー術!』(講談社現代新書)、『本を読むということ』(河出文庫)、『私は本屋が好きでした。』(太郎次郎社エディタス)、『小さな出版社のつづけ方』(猿江商會)など。