未来と向き合い平和について考える -大学生協の平和活動特設サイト-

ワカモノインタビュー

#02

広島市立基町高校普通科創造表現コースのみなさん

interviewee

インタビュイー

原田 真日瑠

(広島市立基町高校普通科創造表現コース3年)

interviewee

インタビュイー

丸川 裕世

(広島市立基町高校普通科創造表現コース3年)

interviewee

インタビュイー

横山 栞央

(広島市立基町高校普通科創造表現コース3年)

interviewee

インタビュイー

岡田 友梨

(広島市立基町高校普通科創造表現コース2年)

interviewer

インタビュアー

大平 鈴音

(Peace Now! Hiroshima2020実行委員/島根大学法文学部)

interviewer

インタビュアー

長尾 香奈

(中国・四国ブロック2020年度学生事務局/愛媛大学法文学部)

自己紹介

島根大学3年生の大平鈴音(おおひら・すずね)です。基町高校の卒業生で、出身はみなさんとは違って普通科普通コースだったのですが、気軽に話してくれればと思います。よろしくお願いします。

愛媛大学3年生の長尾香奈(ながお・かな)です。私は、基町高校はおろか広島県出身でもありませんが、みなさんのお話をたくさん聞ければと思います。よろしくお願いいたします。

基町高校普通科創造表現コースの原田真日瑠(はらだ・まひる)です。よろしくお願いいたします。

同じく2年の岡田友梨(おかだ・ゆり)です。よろしくお願いいたします。

同じく3年の丸川裕世(まるやま・ゆうせい)です。よろしくお願いいたします。

こんな活動をしています!

早速質問に入りますね。創造表現コースのみなさんが平和関連でどういった活動をしているか教えてもらえますか?

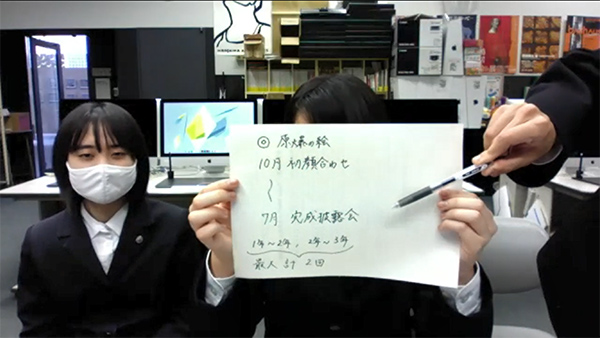

まず、「次世代と描く原爆の絵」という活動があります。これは広島平和記念資料館が主催しているものです。被爆体験証言者の方の記憶に残る被爆時の光景を高校生が絵に描き、当時の状況を伝えるという活動です。証言者の方からお話を聴きながら1年かけて絵を完成させます。今年の8月までで152点の油絵が完成しています。例年、10月に証言者の方と顔合わせをして、そこから翌年の7月にかけて絵を描くものです。私は3年生で2回参加しています。

1年で何人くらいが「原爆の絵」を描くんですか?

前回は、資料館からの依頼が15枚ありました。それとは別に外部から(個人の方から)依頼を受けることもあって、今年は結構多くて30件ぐらいの依頼がありました。

あとは、平和に関するアニメーションや紙芝居の制作もしています。自分たちがやっている平和関連の活動は大きくその3つです。

そうなんですね!

詳しく教えてもらえますか?

平和のアニメーションは、「広島国際アニメーションフェスティバル」にご支援いただいて、生徒が毎年5月から8月6日の上映会(広島国際会議場)に向けてアニメーションを作っています。生徒十数人で制作をしています。2015年・2018年に製作したアニメ―ションは総務省主催の「地域発デジタルコンテンツ」において「総務大臣奨励賞」を受賞しました。全国で10作品しか選ばれない賞です。

すごいですね!

紙芝居は…あ、ちょうど紙芝居を作った人がきました!(笑)

(たまたま通りかかった横山さんが登場)

こんにちは(笑)。3年の横山栞央と言います。紙芝居の文章と絵の構成を考えています。これは何を話せばいいの?

紙芝居の活動の概要を。

はい。「原爆の絵」の活動の中で出会った小倉桂子さんという方がいらっしゃるんですが、広島に訪れる修学旅行生に行う証言活動のときに絵を使いたいという相談がありました。一緒に証言を聴いたところ、時系列でお話をしてくださって、ストーリー性があったので、紙芝居にさせてくださいと頼みました。それが『ケイコの8月6日』という紙芝居です。Oさんが代表をされている「平和のための広島通訳者グループ(HIP)」という被爆者団体があって、先日YouTubeにアップされたのでよろしければご覧ください。

(参照:

https://www.youtube.com/watch?v=2eCopTUWCEU&feature=youtu.be)

見ます!!

絵がやさしいタッチになっているので小さい子から大人の方まで読みやすい作品になったと思っています。「原爆の絵」を同級生が書いているのを見た時に、自分も小さいころから平和教育を受けてきて「原爆=恐怖」みたいなイメージがあったことを思い出しました。私だけじゃなくて小さい子たちにとっては正直怖いと思います。でも、私たちが伝えて知ってもらわないといけない相手はそういう世代の人たちだと思うので、そういう人たちに向けて読みやすくてわかりやすい紙芝居という形で伝えたいと思ってつくりました。他にも小倉さんのお話をもとに作った絵本が2冊あります。ただ、絵本は自分で手に取って読むものである一方で、紙芝居は読む人と聴く人がいます。多くの場合、読む人が大人で聴く人は子どもですよね。読む大人も話すことで学びながら子どもたちに伝えていってほしいな、という想いも込めて紙芝居をつくりました。

「怖い」で終わらずに平和について考えてほしい!

紙芝居を作るときに被爆者の方の証言を聴いたり、平和学習をしたりすると思いますが、その時に意識していることはありますか?

広島市の子どもは小学1年生のころから平和学習をしています。もちろん平和記念資料館にも行きます。でも、高校生になって絵を描くようになって資料館を訪れた時に小学校のときとは違うことを思ったんですよね。話を聴くときもメモをきちんと取るようになったし、頭に景色を想像できるようになってきました。もちろん想像をはるかに超えるものだとは思いますが、そういう苦しい思いをしながら話してくださる証言者の方々はすごいしありがたいな、と思います。

ありがとうございます。お話が上手でびっくりしました(笑)

小さい子に伝えるというお話で、怖いと思ってしまうと仰っていましたが、それは広島の人に限らないと思うんですよね。怖いとか信じたくないとか思うことはあります。私も、戦争を描いたアニメが怖くて見られないんですが、平和学習の入口はみんなそうだと思います。だけど、学んでいくうちに伝えたいことが膨らんでいきます。そういう意味で、初めて平和学習をするときの「怖い」という気持ちに寄り添えているのは高校生ならではだなと思いました。

では、活動の中で意識していることはありますか?

広島に住んでいるから当たり前のように平和学習をしてきましたが、隣の県に行くだけでも原爆のことについて知らない人は多いと思います。でも平和について考える機会は大事だと思っています。戦争がない=平和、というわけではないと思っていて、今の生活を平和だと思っている人もそうじゃない人もいます。原爆のことも知ったうえでもう一度戦争について考えてほしいし、自分にとっての平和に向き合う時間を少しでも取ってくれればうれしいな、と思います。

岡田さんはどうですか?

私が制作する中で被爆証言者の方の想いを尊重することです。私たちが想像することができないその時の衝撃を表現するために、もっと強調して描いてほしい、といったことを言われることがあります。そういう言葉の裏にその方の想いがあるので、できるだけ寄り添うようにしています。

すごく素敵なことですよね。

「強調して描いてほしいところがある」と言われることに対して、被爆者の方に衝撃を伝えたいという想いがあるのは、直接話を聴いている岡田さんだからこそわかることだと思います。文字だけでは分からないですよね。制作過程で聴く想いや言葉をほかの人に伝えていけるのはすごいと思います。

私は、基町高校生時代に廊下にかかっている「原爆の絵」は見ていましたが、それを見るたびに胸が締め付けられるような感覚がありました。被爆者の方と何度も打ち合わせをして何度も描きなおして……というのをするんですよね?

そうです。

被爆者の方もご高齢になっていって、記憶もうすくなっていく中で、それを一緒に形に遺していけるのはすごい事ですよね。

伝えるって難しい! 伝わるって嬉しい!

活動している中で嬉しかったことや苦労したことがあれば教えてほしいです。

嬉しかったことから話します。年に2回(8月と12月に)「原爆の絵画展」を国際会議場で行っているんですが、見に来てくださった方と話す機会があって、今年の絵画展ではたまたま仙台で証言活動をされている方と出会いました。その方に自分が絵を描く中で感じたことを伝えたら、「あなたみたいな子に人生の中で初めて出会った。あなたと出会えてよかった。」と言ってくださって、そんなことを言われたのは初めてだったのもあって、言葉に表せないくらいうれしかったです。

苦労したことは、自分が見たことないものを想像して描くことです。証言はあっても当時の写真がなかったり、証言者の方がよく覚えていなかったりすることを描くこともあります。それを証言者の方と一緒に絵にしていくことが、このプロジェクトの難しいところですね。自分の頭で想像して描くというのは、言葉にすると簡単です実際はとても難しくて2回原爆の絵を描きましたが全然慣れません。例えば、被爆当時は3歳で、当時のことをはっきりは覚えていらっしゃらなかった方と一緒に「原爆の絵」を完成させたことがあります。がれきの山の前でお母さんが合掌している風景を描いたんですが、「がれきってどんながれきがありましたか?」「周りはどんな景色でしたか?」「服はどんなものを着ていましたか?」と聞いても「わからんなぁ」という返事が返ってきました。自分でもインターネットを使っていろいろ調べて資料をあつめて絵を描いてみましたが、被爆者の方もご自身のお母さんの手記を読みなおしたり資料館で資料を探したりしてくださって、絵を完成させました。そういう意味で「原爆の絵」は私だけの作品というわけではなく、被爆者の方といっしょに制作した作品ですが、とても苦労しました。

丸川くんはどうですか?

描く過程は今原田さんが言ったような大変さがあります。それに加えて、僕は人前で話すことが苦手なタイプということもあって、描く過程以上に、先ほど話題に上がっていた絵画展のような場所で描いたものをどう伝えるか、ということが僕にとっては一番難しかったです。3回話す機会があったんですが、全部を伝えきれていない気がします。伝えた相手がまた別の人に伝えてくれるような情報量を伝えきれていたのか、自分が得たものを広げていくのは難しいです。一方で、そういう時に質問をしてくれたり、「こういうことですよね?」と確認してもらえると、「伝わったんだ!」という喜びも生まれますね。

「伝える」「伝わる」は違うな、というのは自分も活動をしていて思います。想いを言語化して伝えるのは難しいですよね。でも例えば、原田さんの話の中にあった3歳で被爆した方が、記憶は薄いけど証言活動をしているのはなんでだろう? って考えた時に、伝えたい想いや自分だから言えることがあると思っているからだと思うんですよね。そういう想いが私たちに伝わるように、私たちもきっといろんな人に伝えていける気がします。

未来に向けて私たちにできることは…?

最後に、これから自分たちより下の世代に伝えていきたいことや自分たちにできることはどんなことがあると思うか、教えてほしいです。

私は、こういった活動を通して主体的に平和について考える機会が増えたと思います。この姿勢は大事だと感じていて、小学校から学んできたことも含めて他人から聞くだけでは、平和に関する考え方が全部ステレオタイプなものになってしまいます。今の若い人たちも戦争について興味がある人も多いわけではないと思うし、私たちのように若い世代が周りに伝えて話し合っていくことで少しでも興味を持ってもらいたいし、そういう活動をしたいと思っています。

今年は、原爆が投下されてから75年の節目の年ですが、未だに戦争が起こっていたり核兵器があったりと、1,10年目のころと変わらない問題もあります。僕は、それが100年目に向けた課題だと思っています。それを克服するために自分たちにできるのは遺すことだと思うんですよ。遺すために周りに伝えて、広げていけたらいいですね。平和活動というと特別なことをしないといけないと思う人も多いと思うんですけど、そんなことはなくて、すぐにアクションを起こさなくても、共感してくれる人たちを増やしていくということも大事だと思います。伝えていける仲間を増やすというか。自分は将来、教員になりたいんですが、広島で育つ子どもたちに対してしっかり知ってもらう、そして知ったことをほかの人、県外の人にも伝えていけるような人を増やしていきたいです。25年後、世界平和に向けて戦後75年のときよりも社会は進んだよね、という風になっていることを望みたいです。

私はこの高校で今日お話したような活動に、実際に自分で参加したり、間近で見てきました。私の高校生活3年間の中では、こういった平和活動が自分への影響が一番大きかったと思っています。だからこそ、伝えたい、伝えないといけないと心の底から感じていて、子供から大人までどんな世代の人に対してもきちんと伝えていきたいという想いがあります。私も教員になりたいと思っています。私は広島市には住んでいないんですが、小学校でも中学校でもあまり平和学習をせずに育ってきて、広島市の高校に入学して、広島市の人たちとの差をすごく感じました。私はみんなより全然知らないなと。たとえば平和学習をしていて小学生には伝わらないけど、高校生になら伝わる話もあると思います。年齢によっても考えられることや範囲が違うから、それぞれの年代にあった平和教育が必要だと思っています。自分が教員になってそういうことを進めていきたいし、小学生から高校生まで、年代に応じて平和について学んでいけるようになるといいですね。そういう過程があれば、いまの若い人たちが直接被爆者証言を聴けなくても、学校の平和教育だけで、知識が頭の中に残っていくと思うんですね。たとえ誰かに伝えなくても頭にあることが大事です。頭にあれば、戦争の恐ろしさもやってはいけない理由もわかっているわけだから、間違った選択をしないと思います。だから、まずは教育者として、その先おばあちゃんになっても自分なりに、平和活動をしていきたいです。

ありがとうございます。「すごい」という言葉しか出てきません(笑)。広島県外の人にもみなさんの想いが伝わるといいな、と思いますし、ぜひ後輩にもこの活動は繋げていってほしいと改めて思いました。ぜひ頑張ってください。

私も感動して泣きそうです。これからどんどん被爆者が減っていってそれが当たり前の社会になっていきます。その中で、いろんな場面で若者の力が期待されていますよね。例えば「核問題」1つとっても賛否両論ある問題ですが、私はやっぱり被爆者の方の「同じ経験をさせたくない」という言葉に帰着します。そう意味で、皆さんの話を聴きながら改めて、過去の経験を語り継ぐことの大事さは痛感させられました。みなさんが、こういう想いで頑張っているのはかっこいいし、自分も頑張ろうと思いました。今日は、ありがとうございました。

一同:ありがとうございました

(記録:四方遼祐/全国学生委員)