未来と向き合い平和について考える -大学生協の平和活動特設サイト-

被爆者の子、そして被爆二世として

徳島大学生協 神田専務理事

私は一九六六年、被爆者の父の二男として長崎市に生まれました。原爆の惨禍は幼いころから父や祖父の話のほか学校でも学び、夏休みの登校日となる八月九日は、投下時刻の十一時二分に聞こえてくるサイレンや鐘の音を合図に、みんなで黙とうをささげていました。友人の多くが被爆者の子供であり、それはごく普通のことでした。

父から被爆時の話をきちんと聞いたのは、小学校四年生の頃だったと思います。夏休みの研究課題として原爆をテーマに取り上げたためで、父の被爆のエピソードを紹介し、原爆の被害(主に直接被害)についてクラスで発表した記憶があります。小学校で希望者に販売されていた「長崎の原爆読本」という四冊セットの本を買ってもらったのをきっかけに、悲しい物語とともに原爆という不気味な存在を知り、「事実を知りたい」という思いに駆られていたのかもしれません。

中学・高校と普通の長崎の子供として日々を送り、香川県の大学に進学しました。そこで大学生協に出会い、平和のための活動に関わることとなりました。平和への想いや被爆に関する一般的な知識は、長崎出身の私にとってはごく当たり前のことでしたが、長崎を離れた地では原爆投下の日すら知らない学生も多くいました。そこでは「被爆者の子」という立場が「普通とは違う」存在だと気づき、そのことを周囲に話すことはまるで、何かを「打ち明ける」かのような勇気が必要になりました。

大学時代に幾度か広島や長崎を訪ね改めて学んだ事実は、子供のころに知り得たこととは比べ物にならないほど衝撃的でした。数字などでは語れない一人ひとりの被爆の物語、「怒りの広島・祈りの長崎」と言われるような被爆への受け止め方の違い、アメリカによるABCC(現在の放射線影響研究所)が行った被爆者の人権をふみにじる行為、国際会議では核兵器廃絶に消極的な日本政府の立場など、驚かされることがたくさんありました。私を含め、平和の活動に関わる若い仲間たちは、広島そして長崎の事実、特に被爆者の話に触れ、改めて平和の尊さ学び、伝えることの大切さを実感した時代でした。

そんなある時、私は帰省した折に、父に被爆者として語り部の活動をしてはどうかと話したことがありました。しかし父から軽くあしらわれ、反発するように「語らないと伝わらないのに」と責める結果となりました。父は複雑な顔をし、言いたいことがあったようですが、あまり言葉にしませんでした。

大学三年の夏、私は大学の同級生や後輩たちを連れて、被爆地長崎を案内することになりました。仲間達を我が家に泊め、資料館や慰霊碑、被爆の痕跡をめぐる平和学習の旅で、そのメインの一つが父からの被爆体験を語ってもらうことでした。何のことはない、昔から私に話してくれたように語ってくれさえすればいい。そう軽く考えてお願いし、父も(しぶしぶだったとは思いますが)了承してくれました。そして父が語る夜、私は深い後悔の念に駆られることになりました。

みんなを前にした父は、ある木の箱を取り出してきました。その中には黄色に変色した、便箋か何かを糸で綴じた手記が入っていました。表には「戦災一周年に當りて」とかかれていました。私も始めてみるその手記を取りだし、父は「俺には読むことができないから」と言って、みんなの前で私に読ませたのでした。

一九四五年八月九日、父は十四歳の時、爆心地から約二.五キロメートル離れた西山地区にある自宅で被爆しました。

その日は早朝から学徒動員により爆心地近くの三菱長崎製鋼所で勤務していましたが、空襲警報のため解散となり、自宅へ帰宅しました。その後空襲警報が解除され、友人たちが再度製鋼所の勤務に戻ろうと誘いに来たものの、その時自宅の留守を預かったため、友人達を先に行かせることとなります。それからしばらくして原爆が投下・炸裂し、長崎の街は廃墟と化しました。先に出た友人たちの中には、行方も分からなくなった方もおられるそうです。

父は八人兄弟の長男でしたが、すぐ上の姉(三女)を除き、家族は無事だったようです。その姉は爆心地に近い三菱長崎兵器工場に動員されていましたが、安否がわからず心配になり、被爆当日もその翌日も、母親と共に爆心地近くまで探しに行きます。途中、すれ違う人々は、体中が焼けただれ、うめき、水を求め、誰が誰なのか、男女の別さえもわからない、それはまさに地獄絵図の様相だったそうです。そんな人達のうち女性と思しき人に姉ではないかと名前を聞いて回る。名前を聞くだけで救いの手をさしのべることなく姉を探したことは、今も大きな後悔と懺悔の思いに苛まれるといいます。せめて名前を控えて家族に知らせてあげることができていたら・・・。被爆から三日目に姉が帰宅します。大きな外傷もないものの息も絶え絶えで、食事もできず、嘔吐を繰り返し・・・・被爆から十日の後、姉を救いたい一心で買ってでた輸血も甲斐なく十七歳という若さで亡くなってしまいます。

手記にはその数日間の出来事が記録され、ところどころ父から補足される生々しい情景に、仲間たちは静まり返ってしまいました。父にとって被爆の経験は、肉親を亡くした悲しみ、友人と共にありながら生き残った申し訳なさ、最愛の姉を想う一心とはいえ苦しむ人々に何もできなかった後悔、そういった計り知れない負の記憶だったのです。私は涙をこらえながら、そして父にとても申し訳ないことをさせている自分を責めながら、その手記を読んだのでした。

翌日、資料館や慰霊碑をめぐり、仲間たちと香川に戻りました。しかし私の中には前夜の複雑な思いが残り、それ以来、父に対して語り部の話をすることはなくなりました。

それから七年ほどしたある日、父から一本の電話を受けました。用件が何だったかは覚えていませんが、ついでの話として「今度、中学生に俺の被爆体験を話すことになったぞ」と。知人からの依頼らしく、大阪から来る修学旅行生に被爆体験を話すことになったというのです。少しでも伝えたいからと、手記をもとに再度自らパソコンで文書を構成しなおし、事前に送付する手の尽くし様。最後に、「お前の影響だ」と言われ、私の胸のつかえが一気になくなる思いがしました。

あれから十年以上が経過し、父は八十歳を迎えました。これまでなんとか大病を患うことなく過ごしていますが、体を気遣い、不安を抱えながらの生活なのだろうと思います。今も時折、被爆当時の話を聞くことがありますが、その度ごとに、これまで以上に生々しい凄惨な情景が広がります。「いくら書いても、いくら語っても、あの日の本当の出来事を伝えきれない・・・」という無念さの一方で、「経験した者でなければ理解できるはずがない・・・」とも思う複雑な心境。夏が来るたびに掲載される新聞の原爆の記事に、「こんなもんじゃない」「なぜもっと伝わる記事にしないのか」怒りにも似た声さえ漏れ聞かれます。

そして私も、被爆二世という自分の立場を思い出さざるを得ないことがありました。三十代半ばで狭心症という診断を受けたのです。胸部の違和感から病院を受診した際、「年齢的に、まず心配はないと思いますよ」とのことでしたが、結果はクロ。「被爆二世だから?」という考えが頭をよぎったものの、その答えは分かりようもありません。「あまり長生きはできないかもしれない」そんな不安も感じつつ、病気については今も父に話せないままでいます。

私はこれまで父を含め何人かの被爆者の話を聞き、体験の文章を読む機会を得てきました。残された時間が少なくなっていく被爆者の方々が、悲しみや苦しみに堪えながらも、語ることを通じて手渡す「バトン」を、私は受け取っているのだと思います。被爆者の子として想いを受け継ぐとともに、自らが健康への不安を抱える「被爆二世」として、「平和の尊さ」「一人ひとりの命の重み」「一日も早い核兵器廃絶の願い」というバトンを、我が子や多くの皆さんへと繋いでいきたいと思います。

被爆者の子だからできることがある、被爆二世だからできる生き方がある、そんな想いを新たにしています。

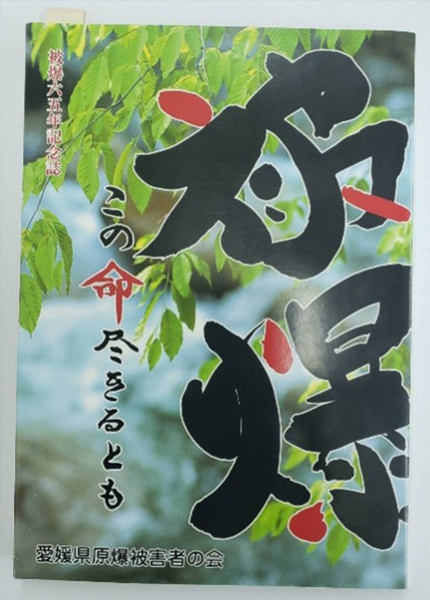

2010年 愛媛県原爆被害者の会 発行

被爆65年記念誌『被爆 ~この命尽きるとも~』に掲載された文章です。

愛媛県原爆被害者の会は、愛媛県内に住む被爆者と被爆者の家族及び遺族のみなさんによって1956年に結成されました。ノーベル賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に加盟し、「再び被爆者をつくってはならない」という被爆者の強い願いに基づき活動されています。