未来と向き合い平和について考える -大学生協の平和活動特設サイト-

戦時中、長崎にて被爆された親族の想いをきく座談会

次の世代につなぐこと、使命と責任 ~戦争・被爆の追体験~

2025年、日本は戦後80年という節目の年を迎え、年月と共に戦争を経験したことのない世代が大多数を占めるようになりました。

今回は長崎出身の専務お二方に、被爆二世、三世として自身を認識するようになったきっかけや伝えたい想いなど、ご親族の方から伝わる体験を基にお話いただきました。

戦争はあらゆる形で全ての人々の人生に何らかの影を落とし、それは戦争終結後の今なお続いていると言えます。そのことに対して私たちは学び、考え、行動する歩みを止めてはいけない、そのような想いを強くしていただけることと思います。

interviewee

参加者

神田 斉宜

徳島大学生協 専務理事

interviewee

参加者

平井 雄大

宮崎大学生協 専務理事

interviewer

参加者

漆崎 新(司会/進行)

全国大学生協連 全国学生委員会

interviewer

参加者

藤島 凛香

全国大学生協連 全国学生委員会

Contents

被爆二世、三世であることの受け止め

大学生協の平和活動に込める想い

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

本日の進行を務めます、全国大学生協連全国学生委員の漆崎新と言います。九州ブロックの担当で「Peace Now! Nagasaki

2025」の実行委員長をしておりました。

今年は戦後80周年ということで、いろいろな対談やインタビューを行っている一環として、今回は長崎ご出身の平井専務と神田専務に、ご自身のこれまでの経験ですとか、大学生に伝えたいメッセージなどをお聞きできればと思っております。よろしくお願いします。

漆崎と一緒に全国大学生協連全国学生委員会で活動しております藤島凛花です。現在は中国・四国ブロックの担当として、9月2日から4日に開催された「Peace Now! Hiroshima 2025」の実行委員長を務めておりました。本日はよろしくお願いいたします。

宮崎大学生協の専務理事を務めております、平井と申します。今日はよろしくお願いいたします。

徳島大学生協の神田と申します。よろしくお願いします。

長崎での平和学習

自分は福井県で育ったのですが、現在「Peace Now!」などの活動の場で、長崎で生まれ育った方や学生と関わると、全然受けてきた教育が違うのだなと感じることがあります。神田専務は大学から県外に出られたとお聞きしていますが、お二方が小・中・高でどのような平和教育を受けてきたのか、その中でどんな想いを持つようになったのかをお聞きしたいです。

私は小・中・高・大と、ずっと長崎で育ちましたので、小学生の時は当たり前に8月9日が登校日でした。県外出身者と話す機会が大学生になると多くなり、いろいろな出身地の人に話を聞くと、8月9日が登校日というのは稀でしたので、県によって差があるんだなと初めて認識しましたし、今もこれだけネット環境が充実して、調べようと思えばいくらでも調べられるけど、長崎で育っていない学生などは、8月9日の11時2分を知らなかったりするので、そういう教育は全然違うんだなというのは感じています。

学校での平和学習というものは当たり前にあって、『はだしのゲン』のアニメを見たこともありましたし、随分前の話でうろ覚えですけど、被爆者の方の話も実際聞きましたし、「Peace

Now!」で行っているようなフィールドワークもした記憶があります。

逆に、戦争を経験し実際に被爆した人たちは話したがらない人が多くて、家族から話を聞く機会というのがあまりなかったです。従姉妹が社会人になるまで、昨年97歳で亡くなった祖母と一緒に住んでいましたが、当時のことは聞いてもあまり話したがらなかったそうですし、私たちも嫌なことや悲しいことを思い出させてまで聞こうとは思っていなかったところがありました。ですが、昨年酔った勢いで初めて祖母に当時のことを聞いてみたところ、全然知らなかったことをいろいろと話してくれました。今回こういう機会をいただいて、やはりもっと聞いておけばよかったと思いましたね。

今から考えると覚えていないだけかもしれないけれど、長崎の平和教育がとても手厚いものだったかと言われるとあまりそんな記憶がなく、毎年夏休みの登校日には戦争、特に原爆の話は聞くというような感じでしたね。小学校の時には『夏休みの友』という学習帳があって、8月9日は必ず原爆の話が読み物として掲載されており、時折先生方が少しそういう話をしてくれることはあったけれど、特別に詳しい内容かと言われると、それほどではなかったと思います。

逆に大学に入ってからの情報量の方がはるかに大きくて、長崎出身だからいろいろなことを知っていると自分では思っていたけど、改めて広島の原爆資料館に行った時にはかなりの衝撃を受け、そこで目からウロコが何枚落ちたのやらというぐらいの感覚を僕は持っています。

もちろん8月9日の11時2分にはみんなで黙祷するなど、被爆に関する体験をすることや目にする機会はたくさんあったと思います。その中で当時『原爆読本』という4分冊の本が夏休みに入るときに希望者に教材として販売をされていて、僕はそれを母親に欲しいと言って買ってもらったことが、ある意味一番勉強にもなったし、自分の中で大きな意味を持ったという気がしています。

変な言い方だけど、例えば8月6日は広島、9日は長崎とか、そういう知識はあっても、心で感じるというか、そういう体験はやはり大学に入ってからかなと思います。そういう意味で、他県の学生さんたちとそんなに変わらなかったのではないかという気がしています。

お話を聞いて、小学生が感じるものよりも大学生が感じるものって、事実だけでなく当時の人の心情を想像するなど、感じるところや考えるところがより深いということがあると思います。神田専務の書かれた寄稿文に、大学生協に出会ってそういう活動に関わるようになったとありましたが、そのきっかけはなんだったのでしょうか。

やはり「Peace Now!」に参加をしたということが、一番大きなきっかけだと思います。「Peace Now! Hiroshima」に参加をして、そこで今言ったように知っているつもりになっていて、でもそこで起きたことを自分ごとというか、そこにいた人たちの気持ちや体験、その後どういう生活やどういう苦しみがあったのかということにきちんと注目をさせてもらえたことが、多分僕の原点になっているのではないかという気がしますね。

被爆二世、三世であることの受け止め

長崎では被爆二世や三世の方の存在が他県に比べて大きいと思いますが、ご自身が被爆二世、三世であることを、どのように受け止めていますか。またどのような想いを未来に伝えていきたいと感じていますか。

今まではあまり自分が被爆三世だと意識したことがありませんでした。ただ戦後80年になって、実際に体験したことをきちんと話せる人たちがどんどん少なくなっていますし、うちの祖母も身体の悪いところもなかったのに、戦争の話を聞いた1週間後に本当に突然逝ってしまい、もっと聞いておくべきだったと今更ながらに後悔が残ったということもあります。両親が被爆二世ですが、現在75歳ぐらい、10年後20年後を考えたときに話を聞けるうちに聞かなければと考えていたところ、今回この依頼をいただいたことで、改めて自分は被爆三世なのだと実感しています。

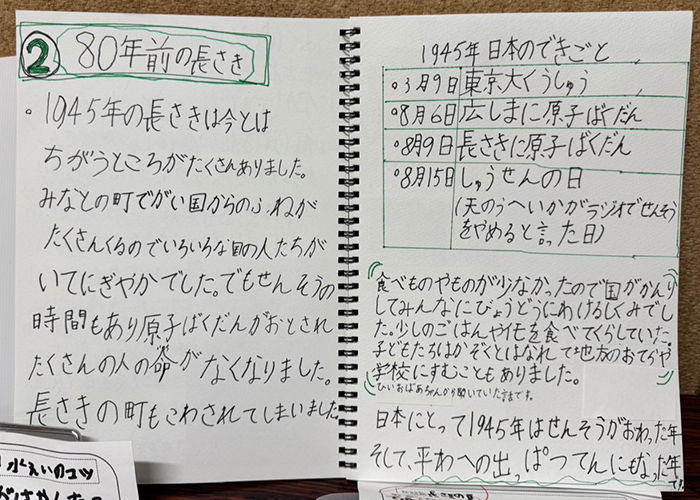

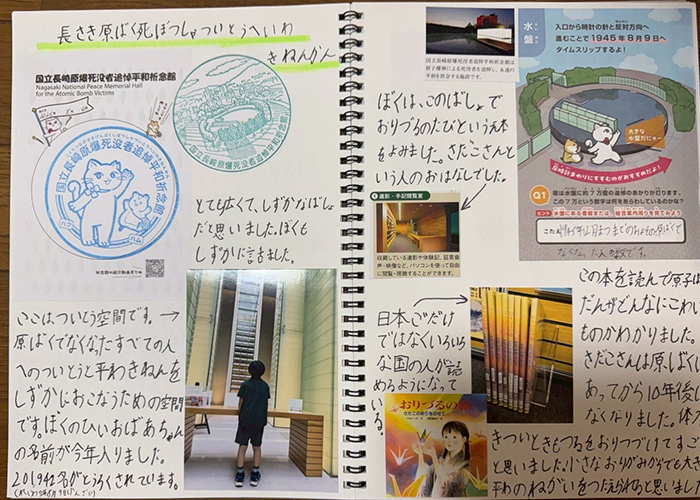

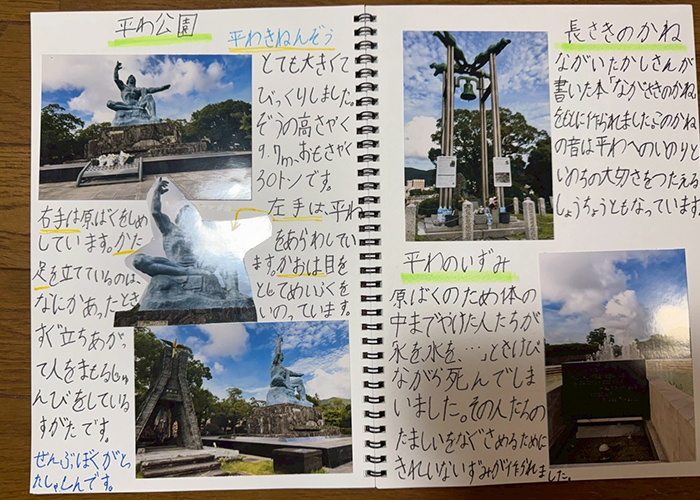

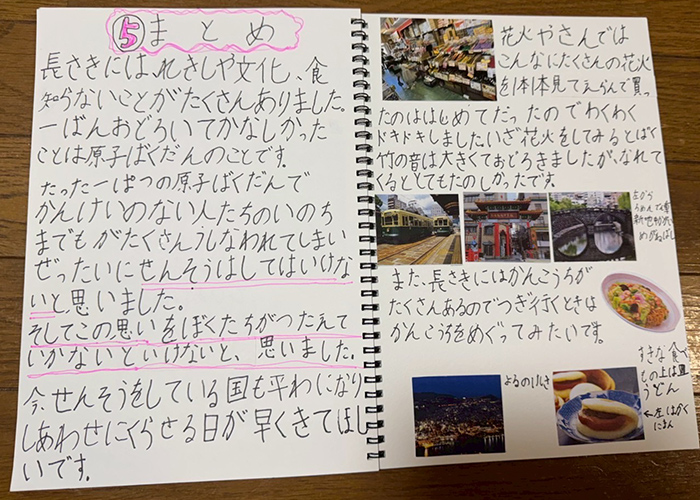

ちょうどこの夏に東京在住の小学校2年生の従姉妹の子供が長崎に帰省していて、彼はいわゆる被爆四世にあたりますが、長崎で生まれて2歳まで育ちましたので、夏休みの宿題として生まれ育った長崎の夏をテーマにまとめていたので、その一環として戦後80年だから勉強しようと一緒に平和記念館に行きました。感想を聞くとやはり「怖かった」と言っていて、それはすごく正常なことだと思いました。私の叔父は同じ小学2年生で被爆をして、自分の父親を爆心地すぐそばで探し出し、火葬をするという壮絶な体験をしています。ちょうど同じ年齢の従姉妹の子供を見ながら、この年齢で自分の父親を火葬できるだろうかと考えましたね。ただ彼が「日本にとって1945年は戦争が終わった年 そして平和への出発点にもなった年」と書いていて、自身が「今後平和について伝えていかないといけない」という宿題の感想に関しても頼もしいなと感じましたし、今回叔父の手記も発見できたこともあり、こういうことを伝えていかなければいけないと改めて思いました。

手記の内容で一番驚いたのは、戦争は原爆が投下され日本が負けて終わりではなくて、長崎市内でも住んでいる場所が違うと、防空壕にその後避難しても食事の配給がされなかったと書いてあった事実でした。同じ被爆者で、助け合っていかなければならない者同士でも、住んでいるところが違うだけで配給がもらえない差別のようなものがあったようです。本当に極貧で苦労して、いろいろな辛い仕打ちなどを受けたらしいので、叔父は別の手記に、長崎が嫌いになって高校の卒業式も出ずに上京し、その後50年間1度も帰省しなかったと書いていました。だから私も実は1度しか会ったことがなかったし、東京の大学に進学して埼玉で結婚したそうですが、当時相手の親御さんに被爆のことで大変心配をかけたので、結婚後子供が生まれても生育が心配で1年間籍を入れていなかったことなど、戦争が終わってもいろいろと辛い現実があったのだと手記を読んで知りました。子供が成長するにつれて、いつかは伝えないといけない被爆二世だということを、その子が十何歳になった時にようやく話すことができたということも書いてあり、被爆三世として戦争の悲惨さと同時に、そういった戦後に日本人同士でも起こった現実をも伝えていかなければいけないと思いましたね。

平和記念式典に私と藤島も参列しましたが、自分たちと近い世代の高校生が司会進行をする頼もしい姿に、未来につないでいく意志と強さを感じました。

また私も手記を読ませていただき、当時の外国人への差別があったことは知っていましたが、日本人同士、長崎の人同士でもあったということに、言葉にはしづらいですけども大変悲しく感じましたし、その事実を正しく伝えていくことが今すごく大事なことだと思います。

この質問はとても重たいなと、正直思っています。

やはり今から確実に被爆者はいなくなってしまう、そういう時代も目の前に来ています。そういった時に、僕が父に言ったように、それを少しでもわかっている人だとか、話を聞いた人だとか、そういう人たちがその次の世代、他の人たち、周囲の人たちに、その感じたことだとか、学んだことを伝えていかなければならない。そういう役割を二世だろうが何だろうが「Peace

Now!」に参加をしたメンバーも含めて、本来なら誰しもが体験や学びを語る役割を持っていると思うんですね。僕もそういうふうに無邪気に思っていたところがあります。

だけどもう一方で躊躇するところはあります。僕は30代で狭心症を患いましたが、通常はこの年代では稀だと言われるので、被爆二世だということが影響したのではないかと内心思ったりすることがあります。また特に子どもの健康面についての気がかりがあると、被爆の影響かもしれないという迷いも生まれます。家族の気持ちを考えると被爆二世として語ってもいいものかと躊躇することもあり、自分の中で消化していかないといけない、重たい課題だと思っています。

だけどこれから先、被爆者のいない時代がやってきます。だからそういう体験を知った人は伝えていくという役割を持っているのだと思うし、その時に被爆二世や三世という立場の人たちは、やはり先頭に立って話をして伝えていかないといけない、そういう立場にやはりなりたいし、ならねばならないと。自分の生き方としてね、それを全うしたいという想いは強く持っています。

今のお話を聞いて、高校の時に長崎の原爆資料館を訪れて事実として学び、当時の自分なりに感じた部分もありましたが、やはり大学生で「Peace Now!」に関わるようになって、被爆者の方の話を直に聞いて、やっと心に響いたというか刺さったというのが正直なところあったなと振り返っていました。何かしらの形で今年も長崎では被爆者の方の許可をいただいて撮影をするなど、そういう後世に伝えていく工夫をしていますが、思い出すと辛い経験など伝えにくい部分もあるかもしれないと、聞く我々もそういうところはきちんと認識しておくことが大事だと感じました。

多分被爆者の皆さんは、本当にいろいろな苦しみがあると思うんですよ。もちろん、被爆した直接の苦しみや、その後の体の具合などの自分のことに関わる部分もそうだけど、生き残ってしまったことに対する辛さとか。例えばうちの父親であれば、ある意味ちょっとずる休みみたいなことをして、他の友達はみんな奉仕に行った場所で被爆をする。自分も普通に行っていたら、もっと爆心地に近い場所で被爆をしていたはずで、そういうことで助かっている自分に対して後ろめたさを感じていました。あるいは爆心地に近いところまで姉を探しに行くんだけど、その時にすごく傷ついた人たちとすれ違うわけです。でもその人たちを助けることよりも、自分の姉を探すことを優先して、名前一つ聞かずに帰ってきてしまったことにすごく苛まれたとか。もちろんこれ以外にも、話していないことが多分たくさんあると思います。被爆者の方が生き残るには、それなりにいろいろなことを犠牲にして、例えば水が1杯あったところ、誰よりも先に飲み干して他の人に渡すことができなかったとかね。分け合うことすらできない、そんな経験をした人たちはたくさんいるわけで、そういう語ることができない部分というのも実際にはきっとあると思う。みんな苦しみを感じながら、それでも語らなければと思って語ってくださっているということを僕は感じています。

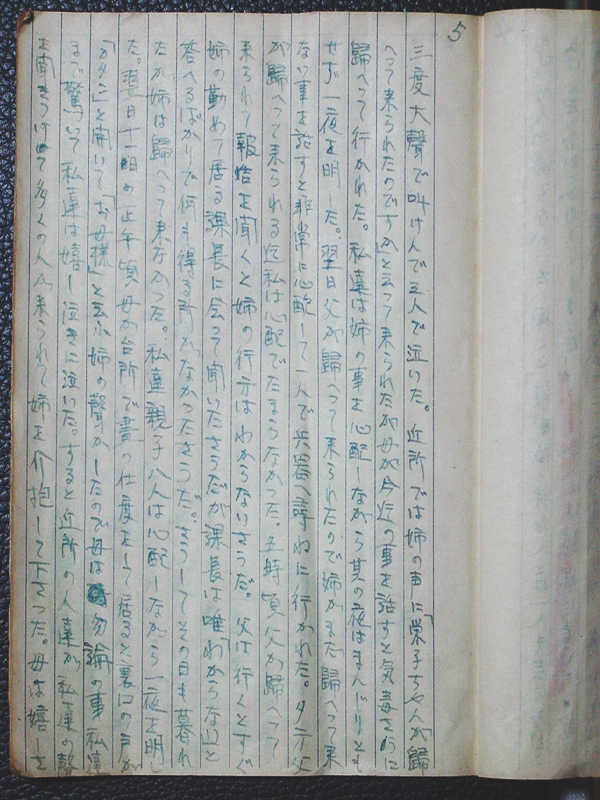

『戦災1周年に當りて』

79年前に記された、当時16歳の神田専務のお父様の12ページにわたる手記の1ページ

我々は結構一方的に「話を伝えなければ」と思っていた部分があったと思います。ですが、そういうところを本当に理解した上で今後は講話の依頼をするようにし、もちろん中にはそういう経験を語るとか、思い出すのが辛いという方もいるのだということをしっかり胸にとどめておこうと思いました。

みんなが語り部ができるわけでもないし、やはり話すのが辛いことってあると思うんですよね。だからこそ手記に残すなど、直接自分が語ると辛いことも書き記すことで記憶を風化させずに後世に伝えることができる、今回自分が手記を入手したことで、それが巡ってきているなと思っています。

生き延びてしまったという話が先ほどありましたけど、その手記を読んでいると、当時3兄弟と母親、私から言うと大叔母にあたる方ですけど、その残った4人で死のうと思ったと書いてありましたし、生き延びてしまった、助けることが結局できなかったと書き記してありました。衝撃的だったのが「自分の家は幸いにも自分のところで遺体を探し当てて、焼いてお墓に収められた。それが本当に良かった」と書いてあるんですよね。たくさんの積まれた遺体が、ただ灯油をまかれて焼かれているのを横目で見ながら、自分は家族で弔うことができたことが本当に良かったと思うと書いていて、なんだかなと本当に思いました。当時、生き残った人たちにとっては、そういうことですら良かったと感じるような、別の手記では「異常な精神状態だったと思う」とも書かれていました。8歳で親を亡くして、家族全員具合が悪くて自分以外動けなかったから、その時の責任感で遺体が焼けたかどうか確認に行き、父親の骨を砕いてお弁当箱に詰めて、自分のところのお墓に持っていった時に妙な達成感を覚えた、今思えば異常な感覚だったと思うと。8歳がそんなことを感じる時代、それがやはり戦争だったんだなと私も思いますし、二度とそういう世の中にしてはいけないと強く思います。

今年の「Peace

Now!」で誰かの想いを語り継ぐという時間を設けたと聞きました。参加者にとっては会ったこともない人の話だと思いますが、手記などが残っていることで当時の人々に想いを馳せ、誰かの人生を引き継ぐようなかたちで次の世代に伝えていくことは、すごく大事なことだと思いましたね。

大学生協の平和活動に込める想い

私自身「Peace Now!」に参加する前に『長崎

―閃光の影でー』という映画を見に行ったのですが、必死に焼け跡の瓦礫の中から家族を探している様子は、実際に体験した人にしかわからない感覚だと感じました。だからこそ手記や映像で伝えていくことはすごく大事なことだと思いました。

大学生協は平和活動の一環として、83年から始まった「ゼミナール」から今日の「Peace

Now!」に至るまで、運動の柱に「平和」ということをずっと位置づけてきていると思います。大学生協の平和活動を通して、お二人がこれからの世代に伝えていきたい想いや託していきたい想いについてお聞かせください。

大学生協の平和の取り組みって僕は素晴らしいと思っています。昔から「知り、知らせ、考え、話し合い、ともに行動する」ということを根底において、何か押しつけていくのではなく、自らが知り考えていく、そういうことを大事にしてきた歴史がありますよね。いま大学生に平和について働きかけを恒常的に行うことができている団体はあまりないと思いますが、これだけずっと大切なこととして守り、位置づけ続けてこられたのは、やはり「知り、知らせ、考え、話し合い、ともに行動する」ことを基本にしてきた大きな成果だと思います。

僕は学生さんたちと一緒に平和についての話をするのが大好きだし、大事な役割だと思って、一人でも多くの人たちに伝えられる機会にしたいと思っているので、例えば生協とは何かという話をするときは必ず平和についての取り組みのことを一緒に話すようにしています。特に事実を学ぶということで言えば、段々とむごたらしいことや悲惨なことは、どちらかというと縮小されて見えなくなってきている状況があるけれど、目を背けずに、本当にあったことは一体何なのか、事実を知ることで正しい判断をする、そういう意味ではこれからも「Peace

Now!」のような平和活動を発展させていってほしいと思っています。

過去の「Peace Now!」には100人単位で300人くらいの参加者がいたと聞いています。今は期末試験の関係で8月6日や9日の開催は難しいですが、できるかたちでしっかり継承していくことが大事だと考えています。

平和学習を強制する必要はないですけど、世界で唯一の被爆国なので、機会があればぜひ一度は勉強していただきたいですし、今年はうちの生協から一人も出席できていないので、こんなことを言うのは非常におこがましいのですが、「Peace

Now!」のような取り組みは今後もぜひ続けていただきたいと思っています。

一方で、長崎、広島、沖縄がどうしてもクローズアップされますが、必ず自分の出身地や自大学周辺に戦争の痕跡があると思います。私は宮崎で働いて初めて知りましたけど、実は宮崎空港は特攻の基地だったらしいです。最近では不発弾が爆発したと全国でもニュースになったように、弾薬庫の跡や飛行機を隠した遺構などが宮崎にもたくさん残っています。なので、学生の皆さんは、自分がいま住んでいる県や出身県でどういったことが過去に起きていたのか、一度しっかり調べてみるといいのではないでしょうか。だから、各県独自の「Peace

Now!」みたいなこと、ミニ「Peace

Now!」をやりたいよねという話を学生たちとしています。そしてブロック運営委員会や全国総会などの場で、少しでもそういう事例が出てくるといいなと思います。

私の出身である東北学院大学でも、学生委員会内での取り組みではありますが「Peace Now! 仙台」ということで、実際に宮城県内にある資料館に行って、まずは自分たちが住んでいるところで何が起こったのか、事実を知ろうという活動は行っていました。なので、いま内々でも「Peace Now! ○○」を増やしたいという話は上がっていることもあり、これからの各地域の動きに注目していきたいと思っています。

私の祖母は戦後生まれなので戦争については祖母ですらわからず、親戚や周りで知る機会も少なくて、「Peace Now!」で学ぶまで当時の人々の暮らしすら詳しくは知りませんでした。でも何かをきっかけに興味を持ったり、調べてみようと思ったりすることにつながったらいいと思いますし、「Peace Now! ○○」もそういうきっかけになると思いますので、各大学生協で展開されるといいなと思いますね。今後も「Peace Now!」で学んだ学生が各大学で取り組みを広げていけるように、しっかりと後押しできればと思っています。

自大学生協では、参加後に大きな模造紙に写真を貼り、活動内容や感じたことを書き込み、食堂で一番目立つところに貼り出して、学んだことを自分たちだけのものにせず組合員に還元するようにしていました。SNSにアップするだけでもいいですし、今年参加された方たちも各大学でそういう機会を設けてみませんかと、学生事務局のところから各会員専務にお話ししてもらうのはどうでしょうか。

先ほど「知り、知らせ、考え、話し合い、ともに行動する」ことが大切だと言いましたが、同時にそれを後押しする生協職員がとても大事な気がします。いま平井専務が言われたように、学生の学びを組合員に還元をするために発信させる、そういう働きかけをして多くの組合員に伝えていくこともそうだし、もちろん「Peace Now!」への参加を促すことなど、学生たちが数年で入れ替わっていく中で、生協職員の役割って実はとても大きいと改めて思います。店舗や事業活動ももちろん大事なことだけど、学生をどう育てていくか、あるいは社会をどうより良くしていくのか、そこに携わる生協職員は大事なポジションにいるのだということを、みんなで確認し合えたらいいですね。

「Peace

Now!」の開催報告もそうですし、全国の学生が学びを持ち帰って頑張っているのだということも生協職員に伝えていけたらいいなと思います。

本日は、本当に貴重な想いのこもったお話をお聞かせくださってありがとうございました。

2025年9月9日 リモートインタビューにて

Contents

被爆二世、三世であることの受け止め

大学生協の平和活動に込める想い