第58回学生生活実態調査 概要報告

概要報告PDF版はこちら-

全国大学生活協同組合連合会※データの無断転載はお断りいたします2023年3月1日

CONTENTS

はじめに 調査概要とサンプル特性について

<調査概要>

|

調査実施時期

|

2022年10~11月(1963年より毎年秋に実施 ※未実施年あり) |

|---|---|

|

対象

|

全国の国公立および私立大学の学部学生 |

|

回収

|

9,126名(30大学生協回収率25.0%) |

|

調査方法

|

Web調査(郵送またはメールで調査依頼し、Web上の画面から回答) |

|

調査項目の概要

|

収入・支出、奨学金、アルバイト、登校日数、授業形態、サークル所属、 就職活動、学生生活充実度、勉強時間、読書時間など |

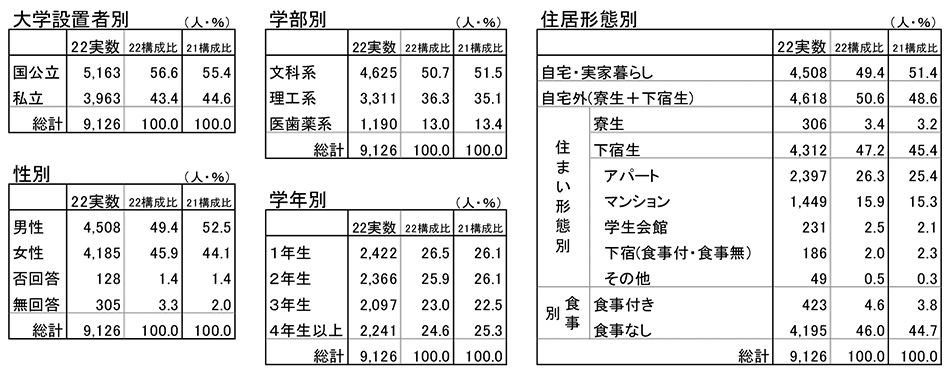

<サンプル特性>

| 1. | 第58回学生生活実態調査は115大学生協が参加、21,780名から協力を得た。ただしここで紹介する数値は、地域・大学設置者・大学の規模などの構成比を考慮し、経年の変化をより正確にみるために指定した30大学生協(国立大学19・公立大学2・私立大学10)の9,126名のデータである。 |

|---|---|

| 2. | 前回と比較して構成比に差異がなく、経年の比較にも耐えうる調査である。 |

| 3. | 前回と比較すると男性の構成比が3.1ポイント減、女性は1.8ポイント増となった。 |

| 4. | 専攻別の男女の構成比は、文科系4.2:5.3、理工系6.5:3.0、医歯薬系3.3:6.2となっている。 |

| 5. | 自宅生と自宅外生の構成比は、自宅49.4:自宅外50.6と自宅外がわずかに上回っている。 |

概要報告内表記について

- 実額平均(実額)

無回答の例数は含まず、「0」の例数を含む平均、特に注記のない「平均」は実額平均 - 有額平均(有額)

無回答と「0」の例数は含まない平均、「0」を除く回答の平均 - 学部 文系:文科系、理系:理工系、医歯薬:医歯薬系

- 4年:4年以上

今回調査結果の特徴

| 1. | 2022年は対面講義が大幅に復活し、様々な行動制約が緩和される中で、コロナ禍前の大学生活への回復傾向が見て取れる

|

|---|---|

| 2. | しかし完全なコロナ禍前への回復には至らず、コロナ禍での大学生活の変容が一方で明らかになりつつある。

|

| 3. | Withコロナの「新しい大学生活」に向けて、大学生の新しい価値観が垣間見える結果となっている。

|

| 4. | 個々の大学生の「学生生活充実度」に留意する必要があるのではないか。

|

本調査は2023年1月31日に速報版を公開している。→ 第58回(2022年秋実施)学生生活実態調査 速報

この報告と合わせてご覧いただきたい。速報版では、調査の自由記入欄に寄せられた学生の様々な声も掲載しており、実態が伝わってくる。

速報版(2023年1月31日公開)の報告要点

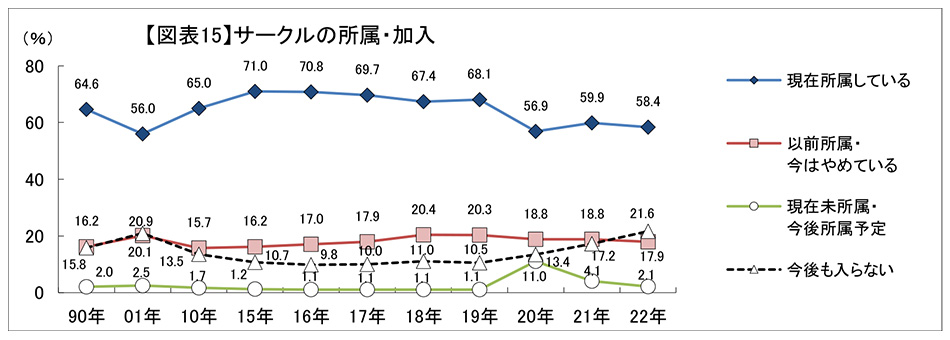

学生はコロナ禍にかなり適応しつつある。しかし、サークル所属・加入率はコロナ禍前には戻らず、SNSや学外団体等のコミュニティの比重が高まっている可能性がある。

| 1. |

学生生活充実度は、コロナ禍前の19年の水準にほぼ回復。 |

|---|---|

| 2. |

対面授業が大幅に増え、登校日数はコロナ禍前の9割まで回復する一方、サークル所属・加入率は回復度合いが小さい。 |

| 3. |

対面授業とオンライン授業が並行して行われており、同じ日に対面授業とオンライン授業があって困るとの声は引き続きある(対面授業・オンライン授業が両方ある人のうち、同じ日にある人は約85%)。 |

| 4. | アルバイト就労率は21年、22年と連続して上昇。コロナ禍前までには回復していないが、回復 傾向が続いている。 |

| 5. |

朝食摂取率は20年、21年と大幅に低下したが、22年はコロナ禍前を上回った。 |

| 6. |

日常生活で気にかかることは「友達ができない・対人関係がうまくいかないこと」が減少し、「生活費やお金のこと」が増加。 |

| 7. |

悩みごとや困りごとを「相談しやすい相手」は、コロナ禍前と比べて親の増加が目立つ。人間関係の変化がありそうだ。 |

| 8. |

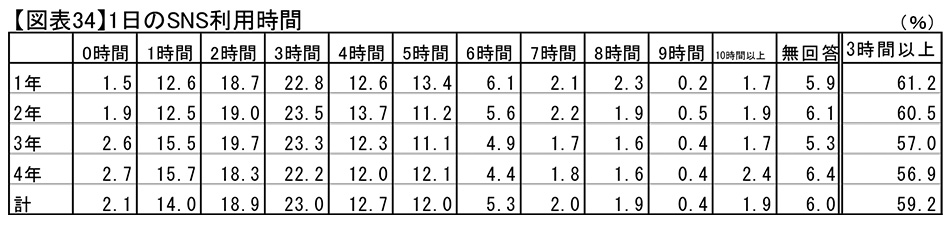

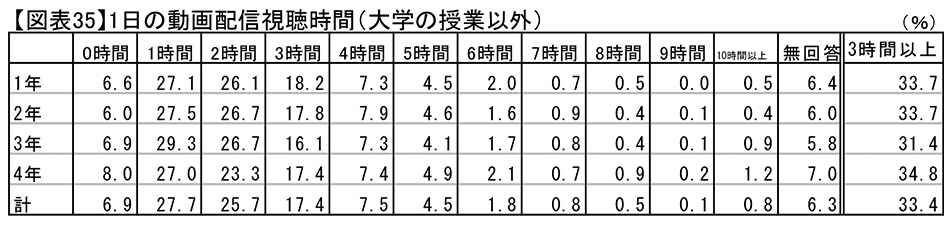

SNSはほとんどの学生が利用、1日「3時間以上」使うは59%。1日の動画視聴時間が(授業以外)「3時間以上」は33%。 |

| 9. |

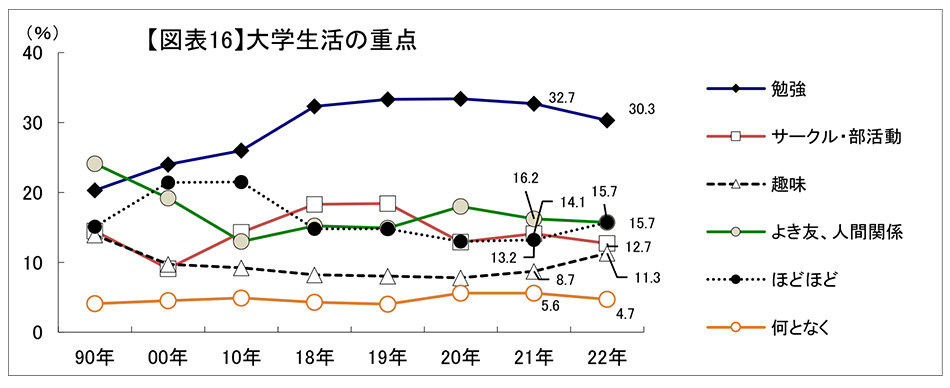

大学生活の重点は「部活動・サークル・同好会」が減少し、「趣味」が増加している。 |

1.学生の経済状況

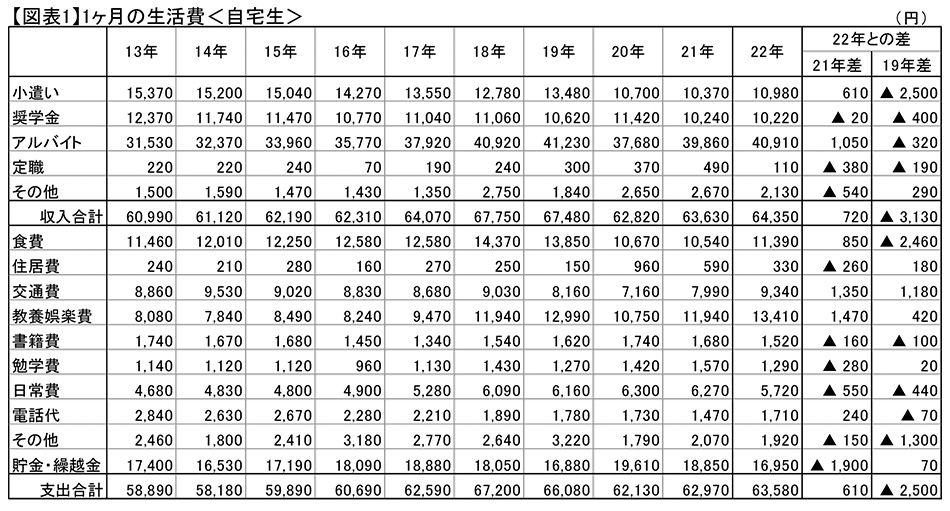

(1)自宅生の生活費(図表1)

「アルバイト収入」はコロナ禍前の水準にほぼ回復行動制約緩和に伴い「教養娯楽費」「交通費」「食費」の支出が増え、「貯金・繰越金」が減少

<前年(2021年)との比較>

| 1. | 自宅生の「収入合計」は64,350円と720円増加した。 |

|---|---|

| 2. | 費目別では「アルバイト」が40,910円と1,050円増加。「アルバイト」の収入構成比は63.6%で前年から1.0ポイント増加し、70年以降最大となった。 |

| 3. | 家庭からもらう「小遣い」は10,980円と610円増加した。 |

| 4. | 「支出合計」は63,580円と610円増加。 |

| 5. | 費目別では「教養娯楽費」が13,410円(前年+1,470円)、「交通費」が9,340円(同+1,350円)、「食費」11,390円(同+850円)。「貯金・繰越金」16,950円は1,900円減少した。 |

| 6. | 収入増以上に行動制約緩和に伴う費用が増加し、「貯金・繰越金」が減少している。 |

<コロナ禍前(2019年)との比較>

| 7. | 自宅生の「収入合計」は3,130円減少。「アルバイト」320円・「小遣い」2,500円減少。 |

|---|---|

| 8. | 自宅生の「支出合計」は2,500円減少。「教養娯楽費」420円・「交通費」1,180円増加。「食費」2,460円減少。 |

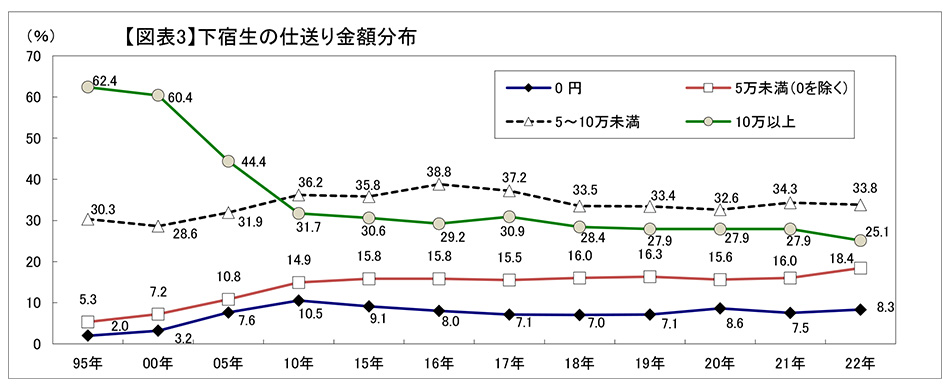

(2)下宿生の生活費(図表2・3)

「仕送り」減で「収入合計」減少

「教養娯楽費」「交通費」の支出が増え、「貯金・繰越金」が減少

<前年との比較>

| 1. | 下宿生の「収入合計」は124,290円と990円減少した。 |

|---|---|

| 2. | 費目別では「仕送り」が67,650円と4,230円減少して82年以降最少額となった。仕送り「0円」の下宿生は8.3%(前年+0.8ポイント)、「5万円未満(0を除く)」18.4%が前年より2.4ポイント増加している。 |

| 3. | 「アルバイト」32,340円は3,210円増加した。収入の約1/4をアルバイト収入が占めている。 |

| 4. | 「奨学金」20,640円と260円増加。下宿生の奨学金受給者は、収入の45.5%を奨学金が占めており、「仕送り」は非受給者より45,540円少ない。 |

| 5. | 「支出合計」は123,630円と1,410円減少。 |

| 6. | 収入増以上に行動制約緩和に伴う費用が増加し、「貯金・繰越金」が減少している。 |

| 7. | 「教養娯楽費」13,270円は1,510円増加し、「貯金・繰越金」12,970円は1,330円減少した。 |

| 8. | 仕送りが減額するなか、自宅生と同様に行動制約緩和に伴う費用が増加し、「食費」をはじめ諸費用や「貯金・繰越金」が減少している。 |

<コロナ禍前との比較>

| 9. | 下宿生の「収入合計」は5,570円減少。「仕送り」5,160円・「アルバイト」1,260円減少。 |

|---|---|

| 10. | 下宿生の「支出合計」は5,460円減少。「食費」2,260円・「貯金・繰越金」500円減少。「教養娯楽費」400円増。 |

| 11. | 全体として、仕送り額の減少を食費・電話代等の減少で補っている状況が見られる。 |

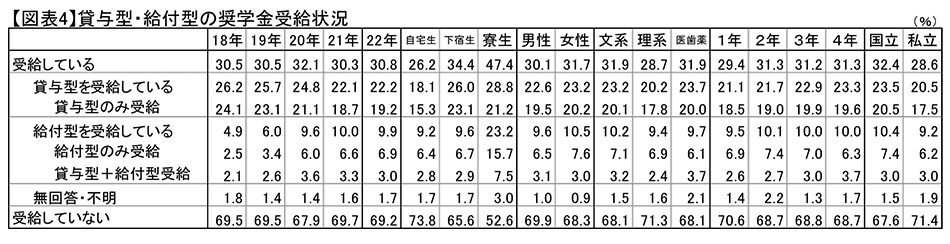

(3)奨学金(図表4)

奨学金受給者は30.8%「給付型」奨学金の受給者は約1割

「貸与型」奨学金受給者の71.6%が返還に不安を感じている

| 1. | 何らかの奨学金を「受給している」は30.8%と19年とほぼ変化がない。貸与型受給者は22.2%、給付型奨学金の受給者は9.9%となっている。 |

|---|---|

| 2. | 受給者の受給平均金額(有額平均)は55,980円で、前年より400円減少した。 |

| 3. | 将来奨学金を返還することに不安を「常に感じている」+「時々感じている」は貸与型奨学金受給者の71.6%(前年+1.0ポイント)を占めている(貸与型奨学金受給者を100として)。 |

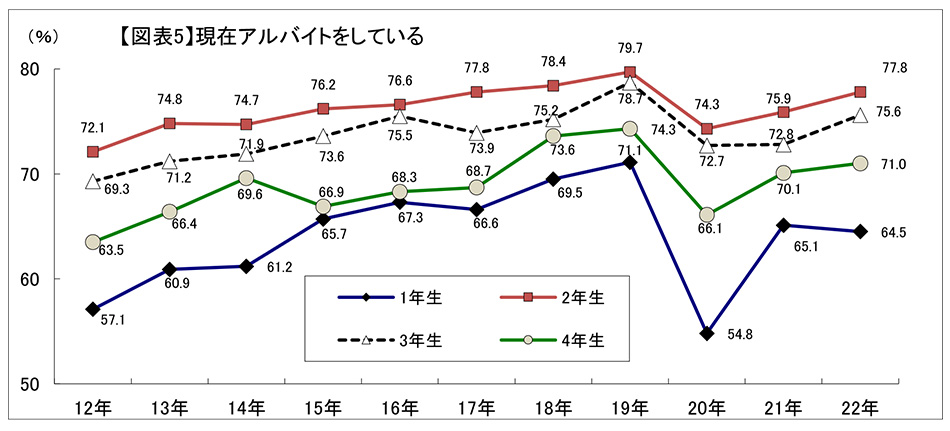

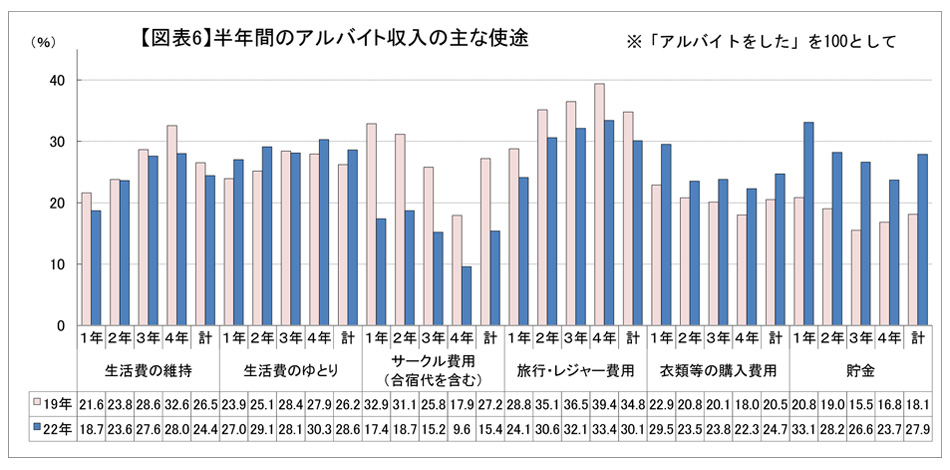

(4)アルバイト(図表5・6)

就労率は回復しているがコロナ禍前に届かず/1年生の就労率がやや減少「旅行・レジャー」が増え、「サークル費」が減少するなど使途に変化

| 1. | この半年間(22年4~9月)のアルバイト就労率は79.8%(前年+2.2ポイント・19年▲4.1ポイント)。現在(22年10~11月時点)の就労率は72.1%(前年+1.2ポイント・19年▲3.7ポイント)と、前年より回復傾向にあるがコロナ禍前(19年)には戻っていない。 |

|---|---|

| 2. | 学年別の現在のアルバイト就労率は、1年生64.5%(前年▲0.6ポイント)、2年生77.8%(同+1.9ポイント)、3年生75.6%(同+2.8ポイント)、4年生71.0%(同+0.9ポイント)となった。 |

| 3. | 1週間の勤務時間は、「10時間未満」23.5%(前年▲2.3・19年▲0.9ポイント)、「10~20時間」32.1%(同+0.7・▲0.9ポイント)、「20時間以上」11.6%(同+1.4・▲2.4ポイント)で、アルバイトをしている人の平均時間は12.1時間となっている。 |

| 4. | 半年間のアルバイト収入の使途で一番多いのは、「旅行・レジャー費用」30.1%(前年+7.3・19年▲4.7ポイント)と、再開した活動のためにアルバイト収入を使っている。続いて「生活費のゆとり」28.6%(同▲0.9・+2.4ポイント)、「貯金」27.9%(同▲5.2・+9.8ポイント)(「アルバイトをした」を100として)。 |

| 5. | また、19年には4人に一人が挙げていた「サークル費用」(27.2%)は15.4%に減少し、コロナ禍前後で使途に変化が起きている(「アルバイトをした」を100として)。 |

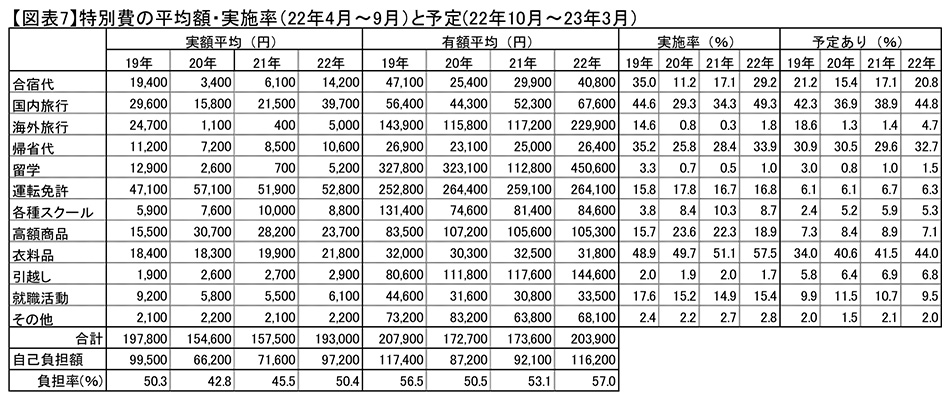

(5)半年間の特別費(図表7)

特別費支出の内訳にコロナ禍での行動や価値観の変化が見られる| 1. | 「就職活動」33,500円(有額平均)はコロナ禍前の19年より11,100円減少し、引き続きオンラインで就職活動がされていると思われる。 |

|---|---|

| 2. | 「合宿代」は19年から実額・有額平均ともに減少し、実施率も大きく減少。 |

| 3. | 「国内旅行」が全体として増加傾向。「海外旅行」からのシフトの影響に加え、自由記入欄でも「『推し』のコンサート」といった記述が見られる。 |

| 4. | 「海外旅行」「留学」は0円を含む実額平均は、19年から減少するも有額平均は大きく増加。どうしても行きたい層が時間とお金をかけて行動していることが推測される。 |

| 5. | 資格取得などの「各種スクール」の実施率は、19年から増加するも有額平均が減少。難易度の高い資格だけでなく、幅広い資格取得の傾向が見られる。 |

| 6. | 「高額商品購入」「衣料品」が平均額・実施率ともに増加傾向。オンライン購買の普及や、自由記述から美容・エステへの支出などが考えられる。 |

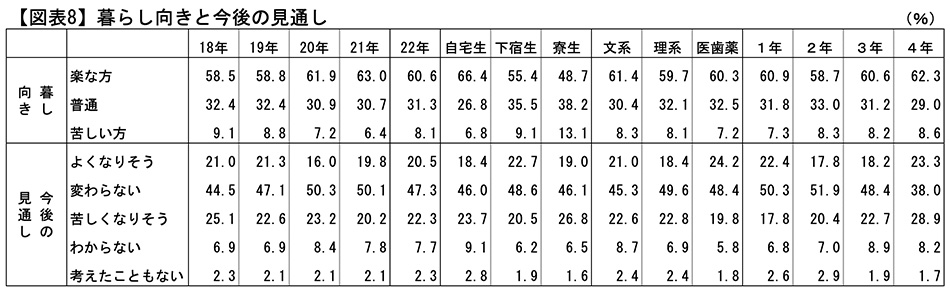

(6)暮らし向き(図表8)

月々の収支変化による短期的な暮らし向きの評価が悪化| 1. | 暮らし向きが「楽な方」は60.6%で前年より2.4ポイント減少し、「苦しい方」は8.1%と前年より1.7ポイント増加した。これから先の見通しは「変わらない」47.3%(前年▲2.8ポイント)、「よくなりそう」20.5%(同+0.7ポイント)、「苦しくなりそう」22.3%(同+2.1ポイント)と、悪化の見通しが増加した。活動を再開したことで支出が増え、貯金も減少しているためと考えられる。 |

|---|---|

| 2. | 調査した22年10~11月の時点では、物価高騰の影響はまだ明らかでない。 |

| 3. | 主な家計支持者の収入が「減少した」は10.7%(前年14.0%)と家計の困難は続いている。 ※暮らし向き:「楽な方」は「大変楽な方」+「楽な方」、「苦しい方」は「苦しい方」+「大変苦しい方」 ※今後の見通し:「よくなりそう」は「かなりよくなりそう」+「少しはよくなりそう」、「苦しくなりそう」は「少し苦しくなりそう」+「かなり苦しくなりそう」 |

2.大学生活・学生の意識

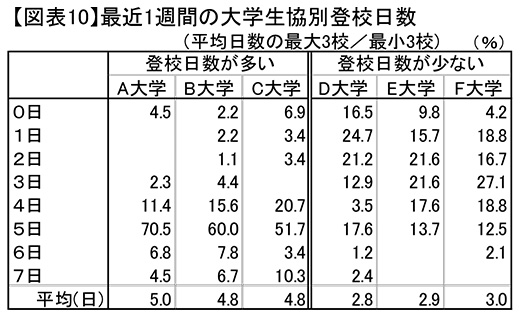

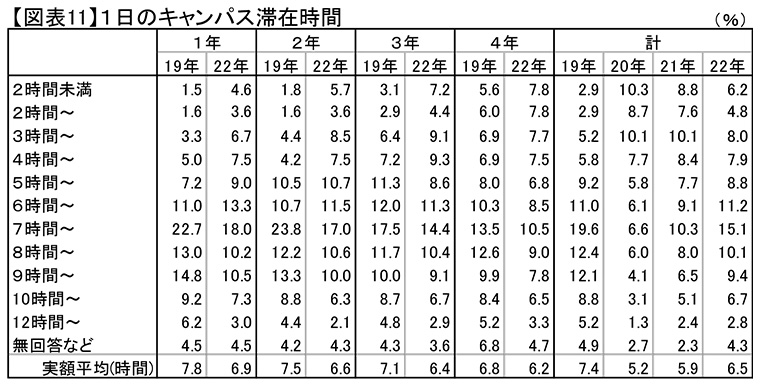

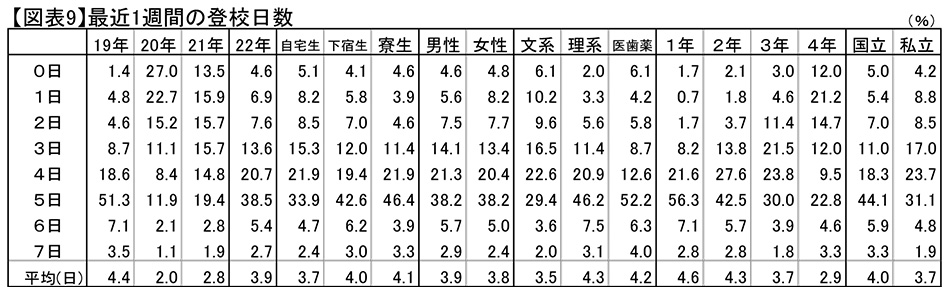

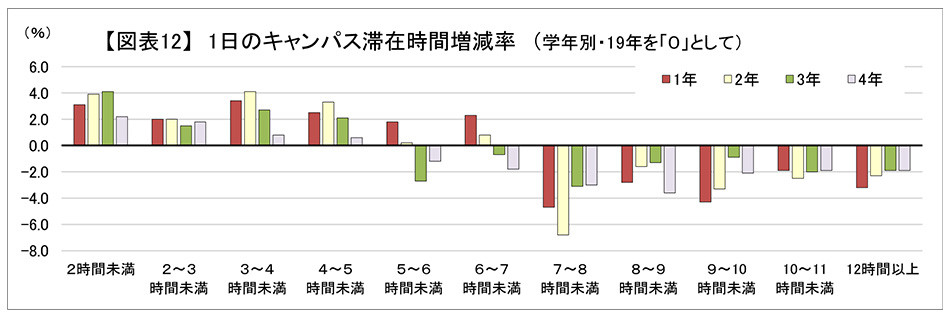

(1)登校日数、対面・オンライン授業の状況(図表9~12)

登校日数はコロナ禍前(19年)の9割まで回復するも、大学毎の格差が一部残っている対面授業が拡大/「同じ日に対面とオンラインの授業がある」ことへの不満の声

学内での長時間滞在は大幅に減少

| 1. | 最近1週間の登校日数の平均は、対面授業拡大により3.9日と前年から1.1日増え、19年4.4日のほぼ9割に回復した。 |

|---|---|

| 2. | 前年に続き大学による登校日数の差は大きい。調査した全国115大学生協の中で、平均登校日数が5.0日と最も多いA大学では、登校「0日」4.5%・「5日」70.5%に対し、平均が2.8日と最も少ないD大学では、登校「0日」16.5%・「5日」17.6%となっている。 |

| 3. | 調査時(22年10~11月)の「最近1週間の授業形態」は、「すべて対面授業」が34.7%と前年より23.0ポイント増加、「すべてオンライン授業」は1.2%(前年▲10.7ポイント)となった。 |

| 4. | 最近1週間で「対面授業とオンライン授業がある」54.8%(19年▲13.4ポイント)のうち、「同じ日に対面とオンラインの授業があった」は84.7%あり、受講場所に困っているという意見がある(参照「第58回学生生活実態調査」速報)。また、「今学期あなたが対面かオンラインかを選択できる授業がある」は47.4%となっている(いずれも「最近1週間で対面とオンラインの授業があった」を100として)。 |

| 5. | キャンパス滞在時間は、対面授業の拡大によって6.5時間(前年+0.6・20年+1.3時間)となったが、19年(7.4時間)より約1時間減少している。7時間以上の滞在を19年と比べると、1年生▲16.9ポイント・2年生▲16.5ポイント・3年生▲9.2ポイントと大幅に減少している。 |

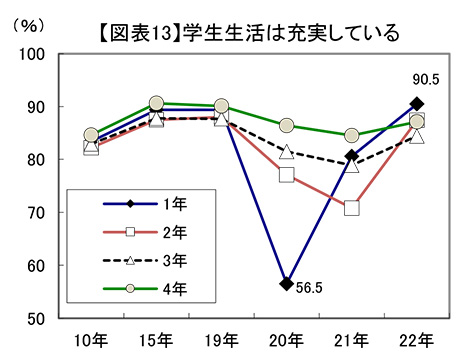

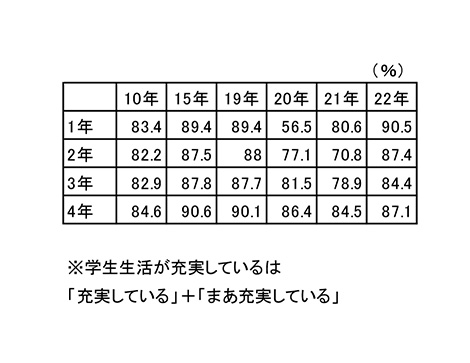

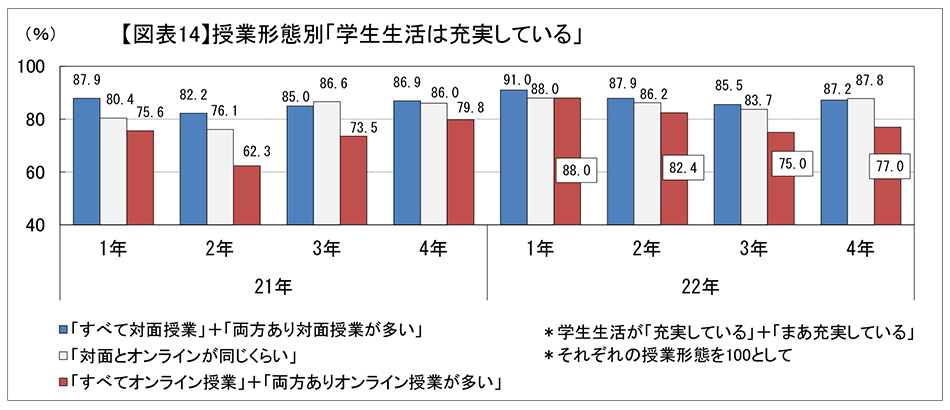

(2)学生生活の充実度と大学生活の重点(図表13~17)

「学生生活の充実度」は回復傾向/とりわけ1年生の「充実度」は過去最高値低学年を中心に授業形態の変化への適応が見られる

サークル所属・加入率の回復は鈍く、大学生活の重点に変化の傾向も

| 1. |

学生生活が「充実している」(「充実している」+「まあ充実している」)は87.5%と前年から8.9ポイント増加した。特に1年生の90.5%(前年+9.9ポイント)は比較できる83年以降最高となっている。上級生の前年からの推移は、現2年生(前年1年時80.6%→現87.4%)・現3年生(前年2年時70.8%→現84.4%)・現4年生(前年3年時78.9%→現87.1%)と増加しているものの、現3年生(2020年度入学者)が一番低い。 |

|---|---|

| 2. | 授業形態と学生生活充実度の関係を見ると、1~2年生は3~4年生に比べオンライン授業に適応していることが読み取れる。「すべてオンライン授業」+「対面とオンラインの両方がありオンライン授業が多い」で「充実している」は1年生が88.0%であるのに対して、2年生82.4%・3年生75.0%・4年生77.0%と、3年生が特に低い(それぞれの授業形態を100として)。 |

| 3. | サークル・部活動等への所属・加入率は58.4%(前年▲1.5・19年▲9.7ポイント)でコロナ禍前(19年)の9割にとどまっている。1年生は73.5%(前年+0.9ポイント)と増加したが、19年より9.3ポイント少ない。3年生の「今後も入らない」は29.4%となっている。 |

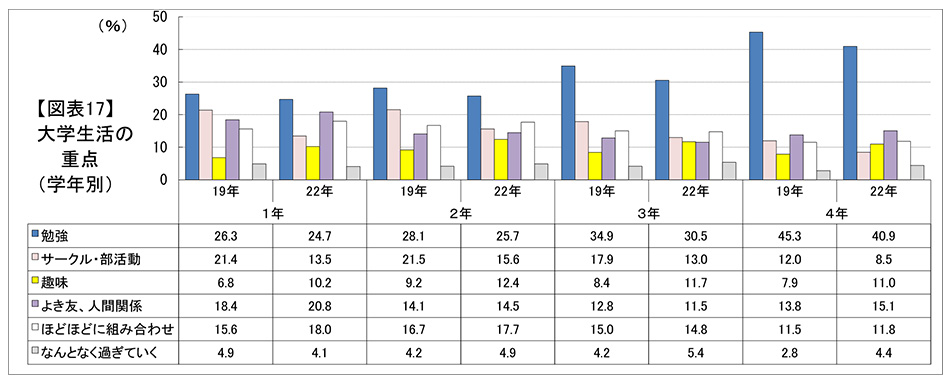

| 4. | 大学生活で現在最も重点をおいていることは、「勉学や研究」30.3%、「よき友を得たり、豊かな人間関係を結ぶこと」15.7%、「ほどほどに組み合わせた生活」15.7%と続く。コロナ禍前と比較して、「勉学や研究」(19年▲3.0ポイント)、「サークル・部活動・同好会」(同▲5.7ポイント)は減少し、「趣味」11.3%は3.3ポイント(同1年生+3.4・2年生+3.2・3年生+3.3・4年生+3.1ポイント)増加している。「趣味」に大学生活の重点が移行している可能性がある。 |

(3)就職について(図表18)

コロナ禍直後の20年に就職への不安は一気に上がり、21年にやや落ち着いたが、この10年間では増加傾向

特に2年生・3年生は不安が大きい

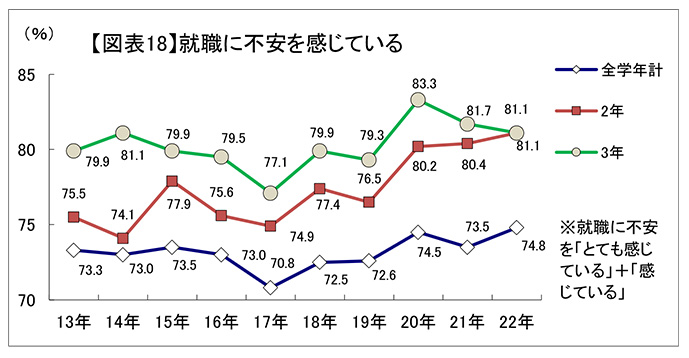

| 1. |

就職に「不安を感じている」(「とても感じている」+「感じている」)は74.8%(前年+1.3・19年+2.2ポイント)とコロナ禍前(19年)より増加している。特にこれから本格的に就職活動を行う2年生・3年生は、「不安を感じている」が80%を超えており、18年以前との比較でも増加傾向にある。 |

|---|---|

| 2. | 特に不安を感じている内容は、「就職ができるか」65.1%(2年生75.7%・3年生79.1%)、「自分が何に向いているか」43.6%(2年生51.3%・3年生43.3%)(就職予定者の「不安を感じている」を100として)。 |

| 3. | 調査時期(22年10~11月)に4年生の内定者は74.4%(前年+2.0ポイント)、文科系83.8%(同+1.9ポイント)、理工系84.0%(同+5.3ポイント)だった(就職予定者を100として)。 |

| 4. | 企業や団体が実施しているインターンシップにこの1年間での参加は、3年生の就職予定者を100として57.8%(19年+2.1ポイント)となった。 |

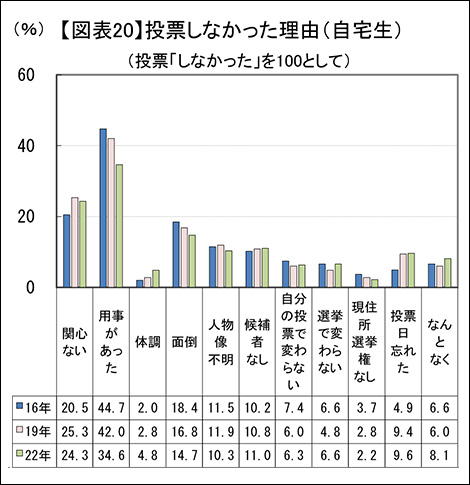

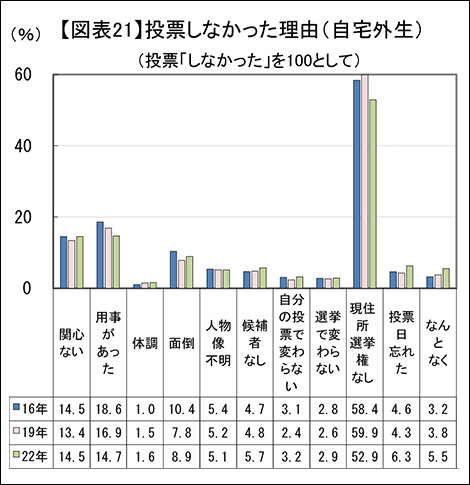

(4)政治・経済への関心(図表19~21)

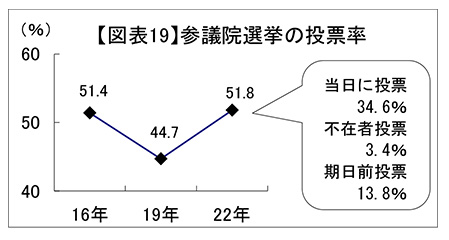

22年7月参議院選挙に「投票をした」は51.8%

自宅外生の投票しなかった理由は「今の住所に選挙権がない」が過半数

自宅外生の投票しなかった理由は「今の住所に選挙権がない」が過半数

| 1. | 22年7月の参議院選挙の「投票をした」51.8%は、19年7月の参議院選挙時から7.1ポイント増加した。住まい別では自宅生72.8%(19年+8.0ポイント)、自宅外生31.2%(同+5.6ポイント)と自宅外生の投票率が自宅生の半数以下と少ない。 ※2016年6月19日に改正公職選挙法改正が施行され、年齢満18歳以上が投票できるようになった。 |

|---|---|

| 2. | 投票した理由は「行くのが当たり前だと思った」51.7%、「投票は権利だから」49.6%と続き、「政治に参加したかった」が16年18.7%→19年22.8%→22年24.3%と増加している(「投票した計」を100として)。 |

| 3. | 投票しなかった理由は、自宅外生の「今の住所に選挙権がなかった」が過半数(52.9%)を占めている(「投票しなかった」を100として)。自宅外生の不在者投票は5.1%、期日前投票は10.4%となっている。 |

| 4. | 国内外の政治の動向に関心が「ある」(「大いにある」+「まあある」)は60.2%と、前年より1.2ポイント増加した。関心が「ある」は、女性55.7%に対して男性64.0%、理工系57.2%・医歯薬系51.7%に対して文科系が64.6%と高い。 |

| 5. | 日本の未来は明るいと「とても思う」+「まあ思う」24.3%(前年▲8.9・19年+1.0ポイント)、「あまり思わない」+「全く思わない」75.7%(同+8.8・▲1.0ポイント)はコロナ禍前とほぼ変わらない。未来を明るいと考えているのは4人に一人。 |

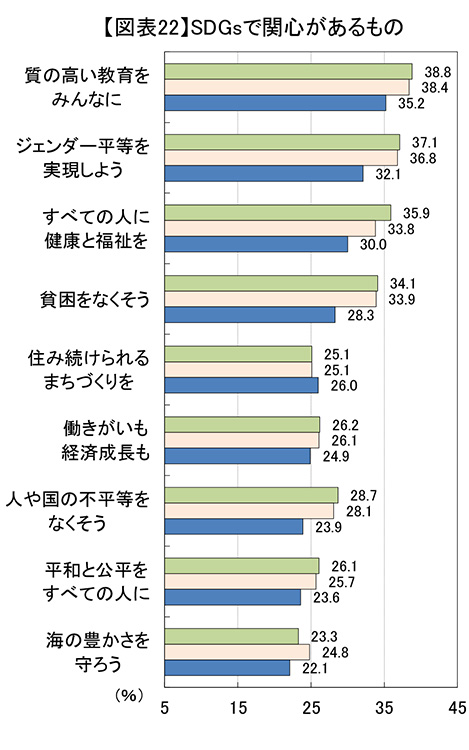

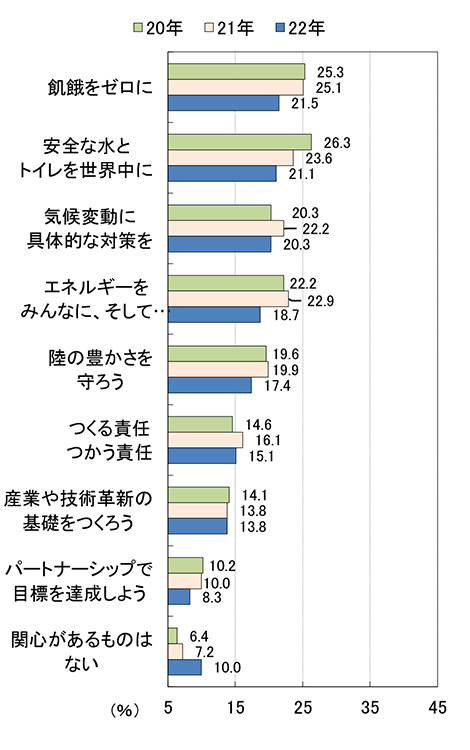

(5)SDGsについて(図表22・23)

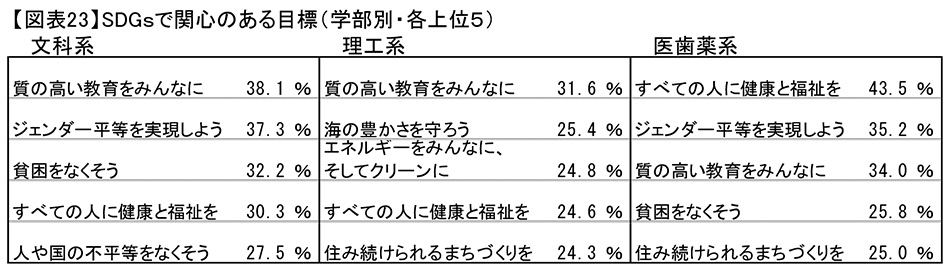

| 1. |

17の目標のうち関心が高いものは、「質の高い教育をみんなに」35.2%、「ジェンダー平等を実現しよう」32.1%、「すべての人に健康と福祉を」30.0%、「貧困をなくそう」28.3%と続く。

|

|---|---|

| 2. | また専攻分野別によって「すべての人に健康と福祉を」は医歯薬系43.5%(文科系30.3%・理工系24.6%)、「海の豊かさを守ろう」は理工系25.4%(文科系20.7%・医歯薬系18.5%)と関心を持つ目標は異なる。 |

|

3.日常生活

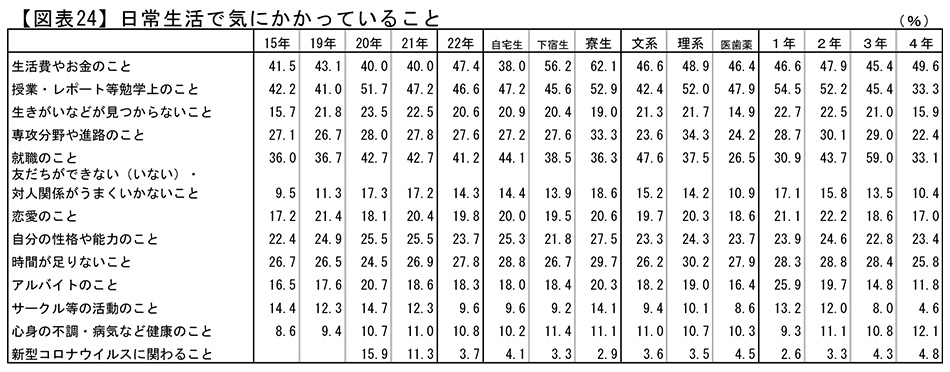

(1)日常生活の中で日頃悩んでいることや気にかかっていること(図表24~26)

コロナ禍3年目となり、当初増幅した不安は落ち着きを見せつつある相対的に経済的な不安が増加、今後も増加の傾向か

「時間がない」と感じる大学生がコロナ禍で増加

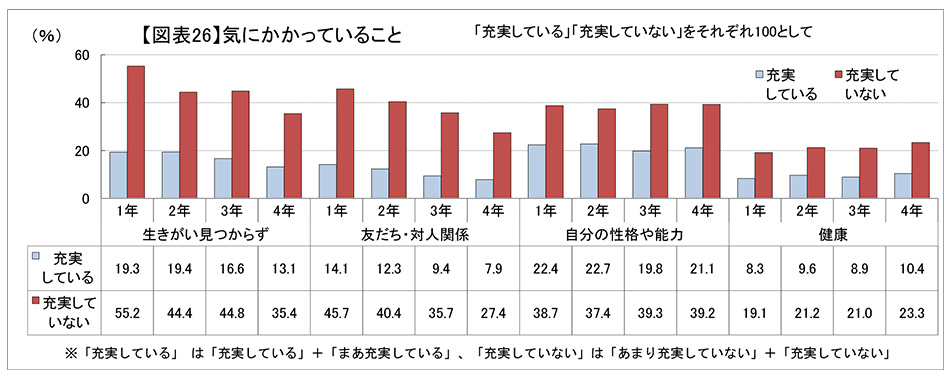

「対人関係」「心身の不調」は大学生活の充実度による格差が大きい

| 1. |

日常生活の中で日頃悩んでいることや気にかかっていることは、「生活費やお金のこと」47.4%、「授業・レポート等勉学上のこと」46.6%、「就職のこと」41.2%と続く。コロナ禍初年度(20年)調査では「勉学」や「就活・進路」に関する悩み、「対人関係の悩み」が急激に上昇したが、3年目となり全体としては落ち着きを見せている。なお、「新型コロナウイルスへの対応に関わること」は3.7%と大幅に減少した(前年11.3%・20年15.9%)。 |

|---|---|

| 2. | 代わって経済生活に関する悩みが相対的に高くなっているが、今後も物価高騰の影響などにより徐々に増加することが懸念される。 |

| 3. | 「時間が足りない」と感じる大学生が増加している。正課の授業のためにかける時間の増加、趣味等に費やす時間が増えたことで、「タイムパフォーマンス」を重視する傾向があるのか。 |

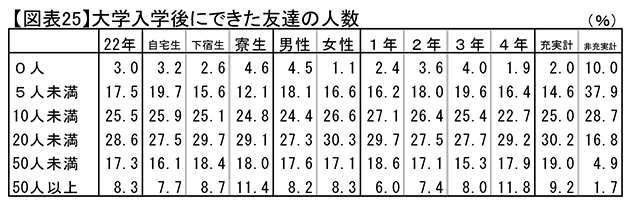

| 4. | 学生生活が「充実している」人と「充実していない」人とでは、気にかかっていることに大きな違いがある。とりわけ対人関係や健康関連における格差が大きい。大学入学後にできた友だちの数にも大きな開きがある。 ※「充実している」は学生生活が「充実している」+「まあ充実している」 「充実していない」は学生生活が「あまり充実していない」+「充実していない |

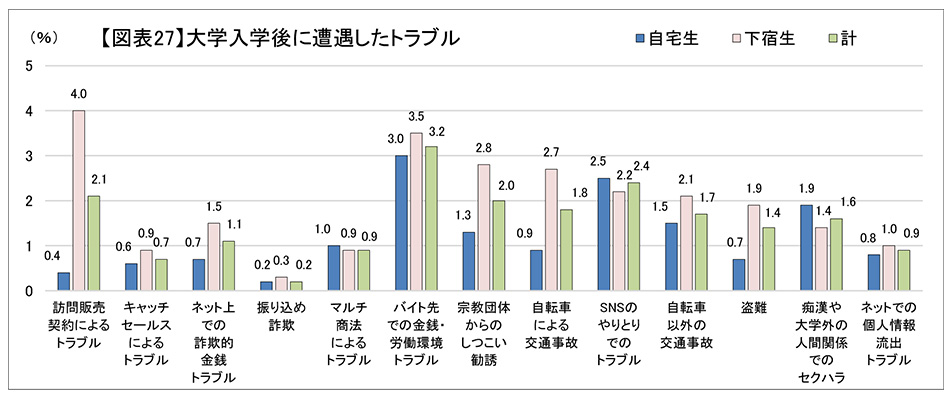

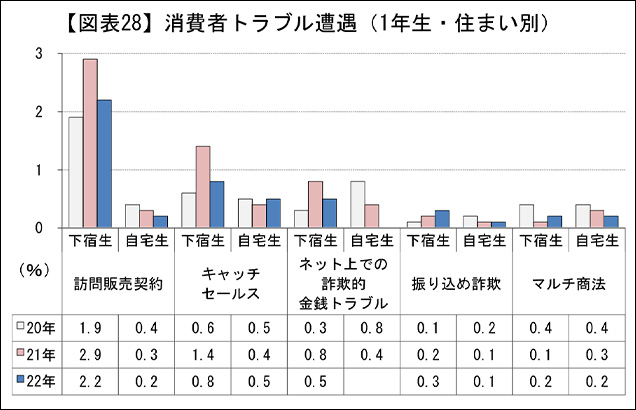

(2)大学入学後のトラブル遭遇(図表27・28)

依然少なくない大学生が消費者トラブルに遭遇

とりわけ一人暮らしの学生に多い傾向

成年年齢引き下げによる消費者トラブルの拡大傾向は見られない

| 1. |

「大学入学後に遭遇したトラブル」(複数回答)のうち、いわゆる消費者トラブルが、30大学回答者9,126人で4.5%・412件発生しており、かなりの件数となっている。 ※消費者トラブル 「訪問販売契約」「キャッチセールス」「ネット上での詐欺的金銭トラブル」「振り込め詐欺」「マルチ商法」 |

|---|---|

| 2. | 「訪問販売契約によるトラブル」は下宿生では4.0%、171件にも上る。下宿生は自宅生より消費者トラブルのリスクが高い傾向にある。 |

| 3. | 22年4月の成年年齢引き下げにより被害の拡大が懸念されたが、1年生の消費者トラブル遭遇にほとんど増加は見られない。 |

| 4. | 「宗教団体からのしつこい勧誘」は2.0%が遭遇している。 |

| 5. | 「バイト先での金銭・労働環境トラブル」は3.2%と大学入学後に少なくない学生が遭遇している。 |

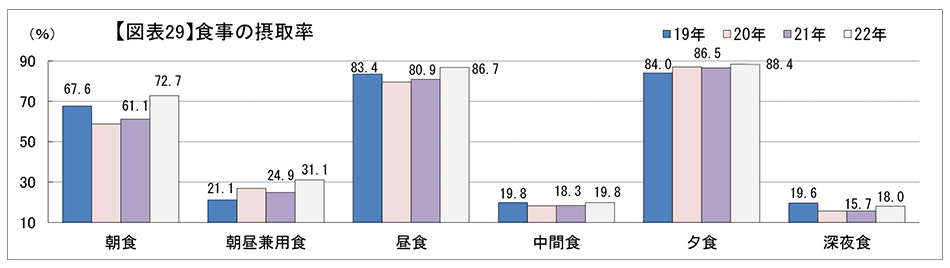

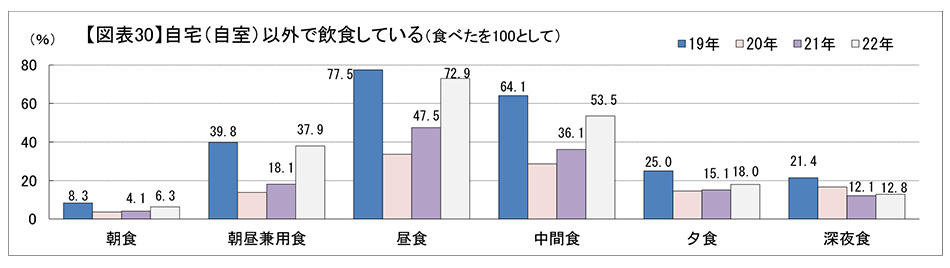

(3)食事(図表29・30)

朝食摂取率は大幅に回復/対面講義復活による生活習慣の変化か

飲食回数が増加の傾向

| 1. |

食事の摂取率は、朝食72.7%(前年+11.6・19年+5.1ポイント)、朝昼兼用食31.1%(前年+6.2・19年+10.0ポイント)。朝食帯の摂取率が大幅に回復した。 |

|---|---|

| 2. | 朝昼兼用食・昼食・中間食では自宅(自室)以外で食事をしている人が大幅に増え、前年と比べて対面授業等でより多く外出していることがわかる。 |

| 3. | 1日の飲食回数は、3回が51.7%(自宅生55.9%・自宅外生47.5%)と前年より2.1ポイント減少したが、4~6回の飲食が28.0%と大幅に増加した(前年+10.9・自宅生+10.1・自宅外生+11.9ポイント)。 |

| 4. | 飲食した人の1回の飲食代は、朝食257円(前年+48円・19年+48円)、昼食534円(同+3円・+57円)、夕食890円(同+35円・+127円)と前年や19年より50~100円高くなった。 ※食事時間帯 朝食(~9時)・朝昼兼用食(9~11時)・昼食(11~14時)・中間食(14~17時)・夕食(17~21時)・深夜食(21時以降) |

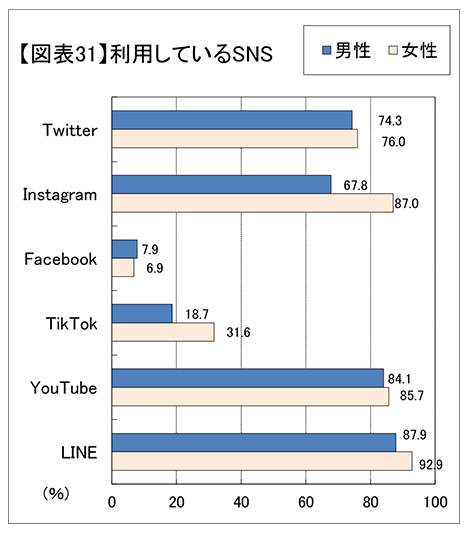

(4)SNSの利用・動画視聴(図表31~35)

50%以上の学生がSNS利用時間「3時間以上」有料動画配信サービスも半分以上が利用

| 1. | 情報収集やコミュニケーションツールとして何らかのSNSを94.7%が利用している。(利用しない・無回答を除く) |

|---|---|

| 2. | SNSを利用している人は2人に一人が1日3時間以上利用している。 |

| 3. | 動画視聴(授業以外)をしている人は3人に一人が1日3時間以上視聴している。 |

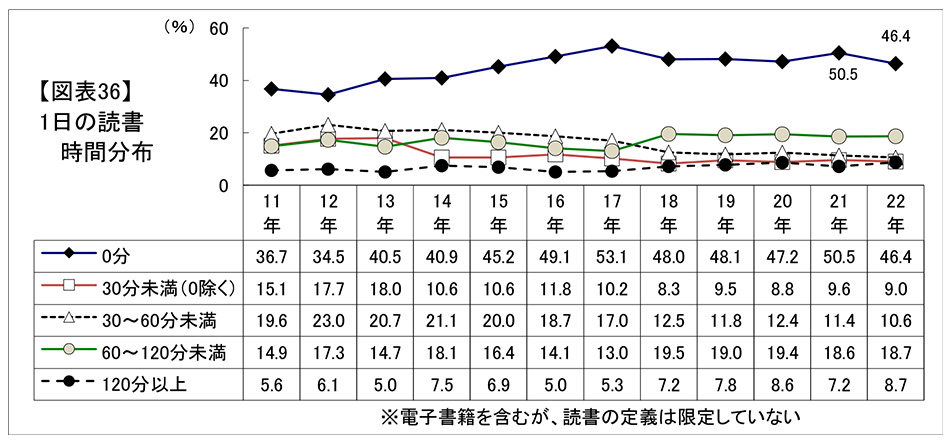

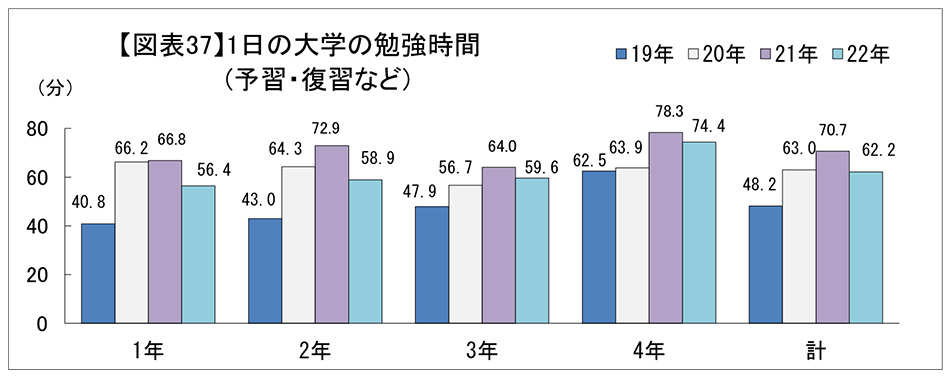

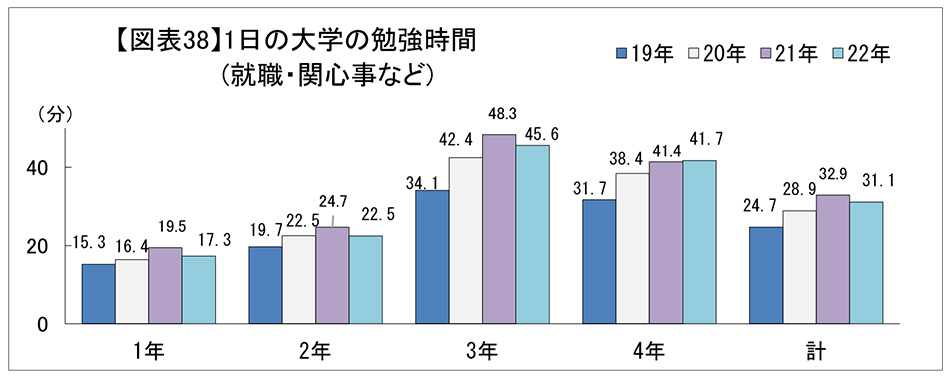

(5)読書時間・勉強時間(図表36~38)

1日の読書時間は微増1日の勉強時間はコロナ前よりも増加傾向

| 1. |

1日の読書時間(電子書籍も含む)の平均は、32.7分(前年28.4分・20年32.1分・19年30.4分)、読んだ人の平均は65.0分(同58.9分・63.0分・61.0分)と微増し、読書時間「0分」は46.4%と減少した。 |

|---|---|

| 2. | 大学生の勉強時間はコロナ禍で増加している。予習復習などの1日の「大学の勉強時間」は62.2分と19年より14.0分増加している。20年、21年の急増が減少に転じているのは、オンライン授業の課題提出などについて、大学の授業運営改善や、学生の「適応」(倍速視聴など)が進んでいるためと考えられる。 |

| 3. | また、就職に関することや関心事など「大学以外の勉強時間」も31.1分と19年より6.4分増加している。 |

| 4. | コロナ禍での勉学スタイルの変化により、大学生の勉強時間は増加傾向にあると推測される。 |