第58回(2022年秋実施)学生生活実態調査 速報

- 概要報告PDF版はこちら

-

全国大学生活協同組合連合会※データの無断転載はお断りいたします2023年1月31日

はじめに

- コロナ禍が2020年からで、この調査はコロナ禍後、3回目となる。

- 学生生活がコロナ禍前からどのように変わってきているかを報告する。

- また、学生の代表的・特徴的な声をあわせて紹介する。(■印)

※『大学に入学してよかったことや、困ったこと・悩んだことなどがありましたらご記入ください』より - なお、2023年3月初め頃に本報告を予定している。この速報で触れていない調査項目についても報告する。

<調査概要>

| 調査実施期間 | 2022年10月~11月 |

|---|---|

| 調査対象 | 全国の国公立および私立大学の学部学生(大学院生は含まない) |

| 回収数 | 9,126名(30大学) ※前年は10,813名 |

| 調査⽅法 | Web調査(郵送またはメールで調査依頼し、Web上の画面から回答) |

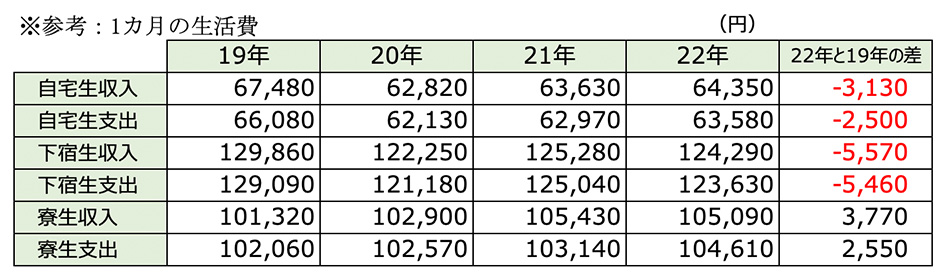

<サンプル特性>

| 1. | 115大学生協が実施し、21,780名から協力を得た。ただし、ここで報告するのは、地域・大学設置者・大学の規模などの構成比を考慮し、経年の変化をより正確にみるために指定した30大学生協(国立19・公立2・私立9)の9,126名の集計値である。 |

|---|---|

| 2. | 前回と比較して専攻の構成比に差異がなく、経年の比較にも耐えうる調査である。 |

<報告概要>

学生はコロナ禍にかなり適応しつつあるようだ。コロナ禍の長期化、様々な制限の緩和で、現実を受け入れつつあるのだろう。しかし、サークル所属率はコロナ禍前には戻らず、SNSや学外団体等のコミュニティの比重が高まっている可能性がある。

自由記入欄の声では、悲痛な声が前年に比べ大幅に減り、サークル活動制限緩和や学食での「黙食」解禁要望が目立った。

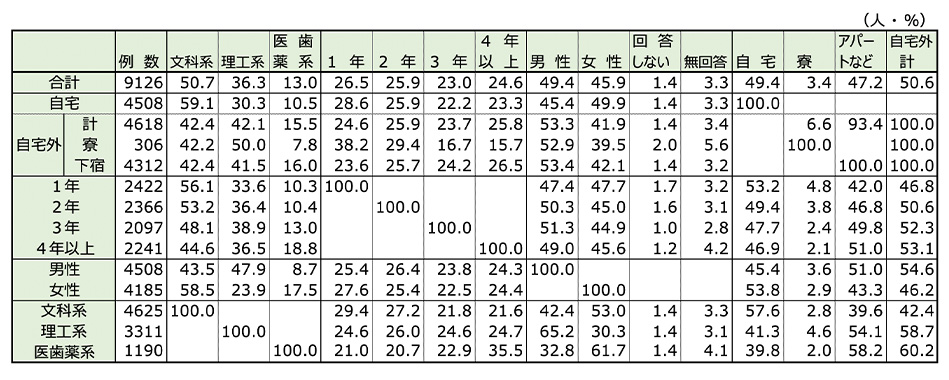

| 1. | 学生生活充実度は、コロナ禍前の19年の水準にほぼ回復。 |

|---|---|

| 2. | 対面授業が大幅に増え、登校日数はコロナ禍前の9割まで回復する一方、サークル所属率は回復度合いが小さい。 |

| 3. | 対面授業とオンライン授業が並行して行われており、同じ日に対面授業とオンライン授業があって困るとの声は引き続きある。(対面授業・オンライン授業両方ある人のうち、同じ日にあるのは約85%) |

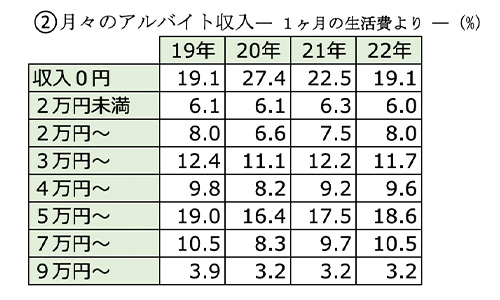

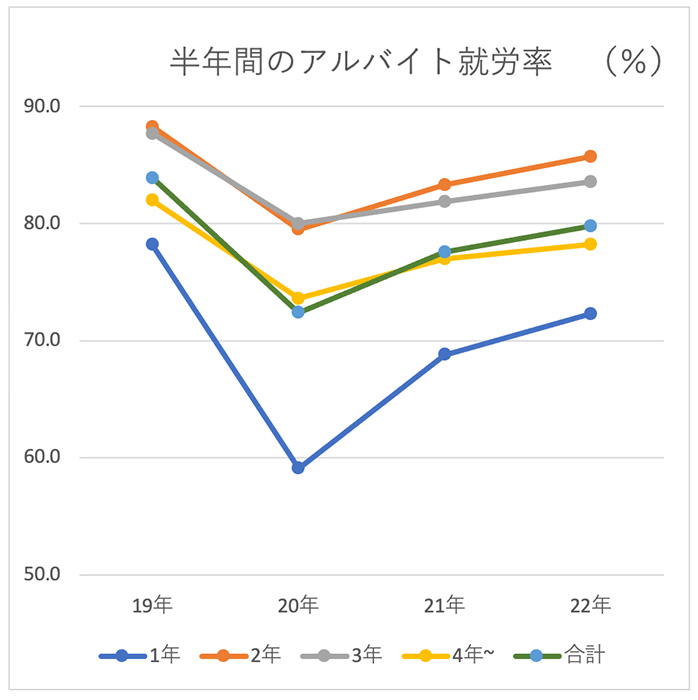

| 4. | アルバイト就労率は21年、22年と連続して上昇。コロナ禍前までには回復していないが、回復傾向が続いている。 |

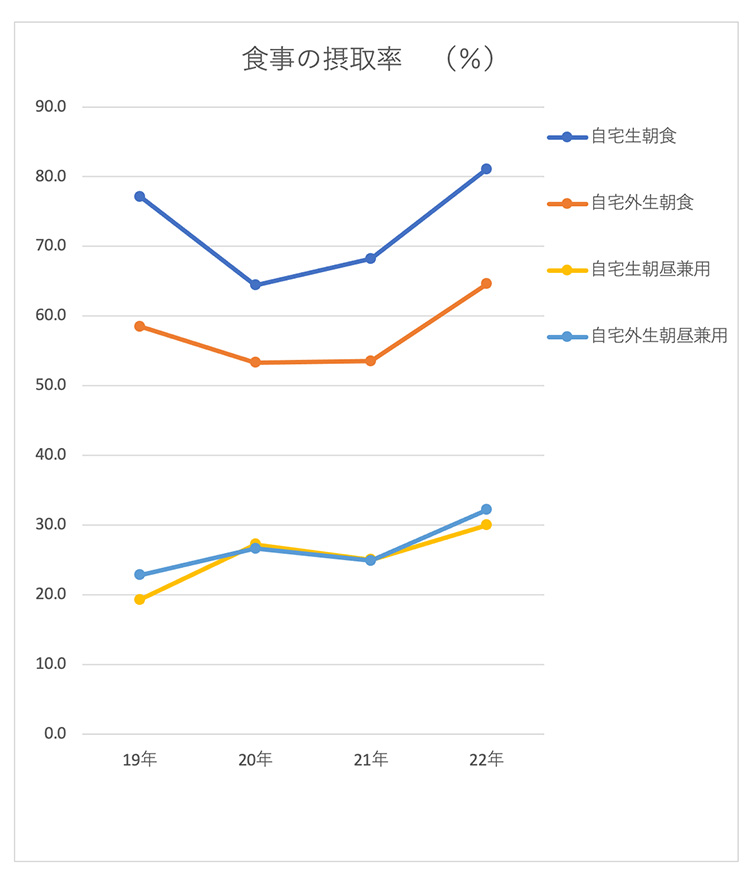

| 5. | 朝食摂取率は20年、21年と大幅に低下したが、22年はコロナ禍前19年を上回った。 |

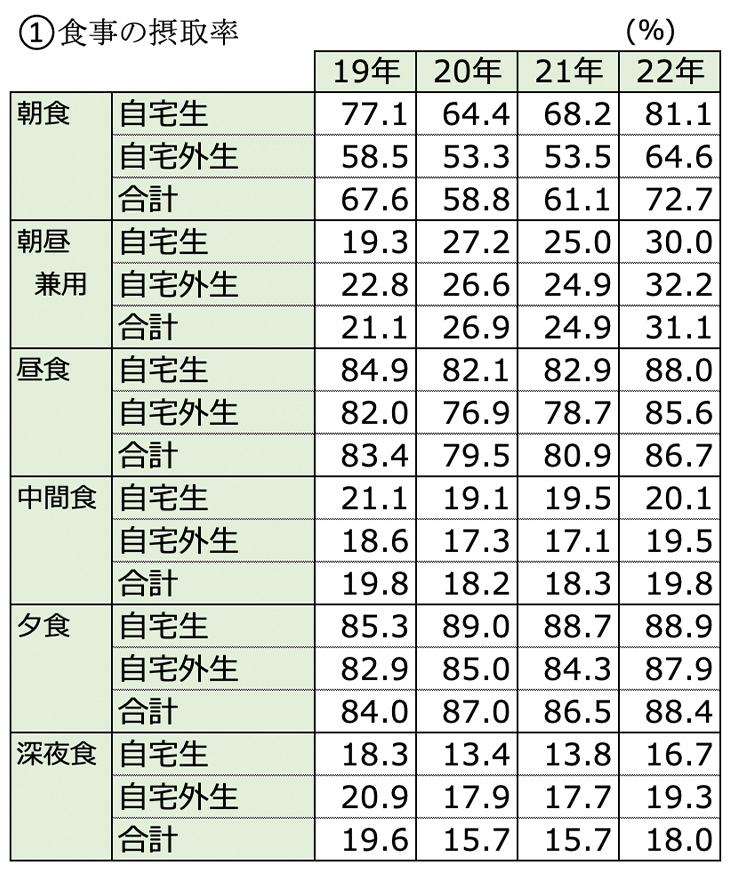

| 6. | 日常生活で気にかかることが「友達ができない・対人関係がうまくいかないこと」が減少し、「生活費やお金のこと」が増加。 |

| 7. | 悩みごと、困りごとを「相談しやすい相手」は、親の増加がコロナ禍前と比べて目立つ。人間関係の変化がありそうだ。 |

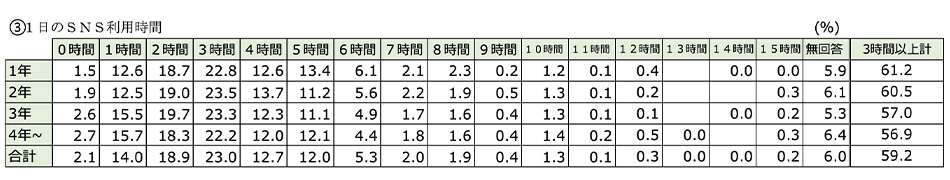

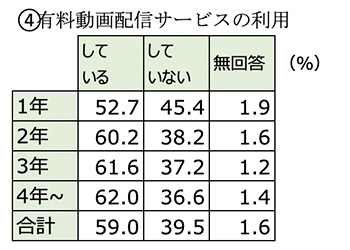

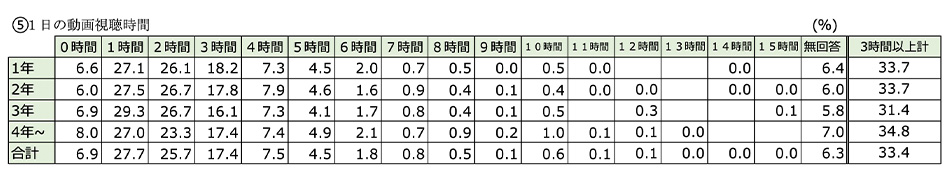

| 8. | SNSはほとんどの学生が利用、3時間以上使うが59%。1日の動画視聴時間(授業以外)3時間以上は33%。 |

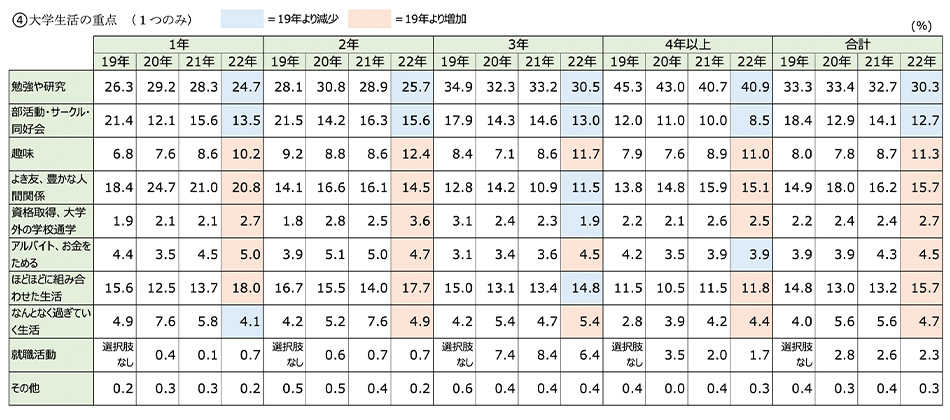

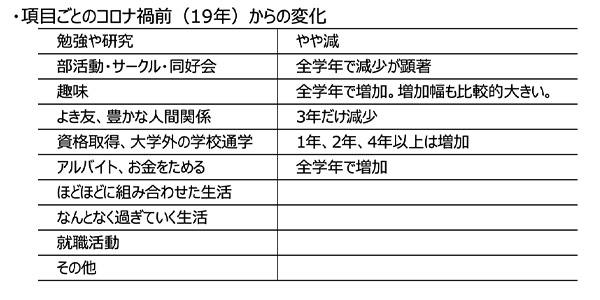

| 9. | 大学生活の重点は「部活動・サークル・同好会」が減少し、「趣味」が増加している。 |

1.大学生活充実度

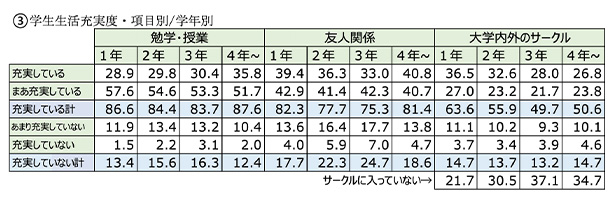

①学生生活の充実度の推移※「学生生活は充実しているか」の「充実している」「まあ充実している」の合計

- ほぼコロナ禍前の19年の水準に回復した。

- ちょうど入学時にコロナ禍になった現3年も、年々充実度が増し、他学年よりは低いものの差は小さくなっている。

- 学生生活全般のほか、勉学、友人関係、サークルについても質問したが、同様の傾向。

- 学生たちは、現実を受け入れ、コロナに何とか対応したと言えそうだ。

- 自由記述欄の声も、あきらめたなどの悲観的な声はあるものの、昨年より大幅に減った。

| ■ | コロナ禍での⼤学⼊学だったため、初めの頃は友達が全くできず、焦りがありました。しかし、オンライン授業で友達を作り、対⾯授業が始まってから、その友達と仲良く過ごすことができ、充実した⽇々を送っています。 ⼤学の講義で課されるレポートは⼤変ですが、思考⼒やタイピング⼒、発想⼒が鍛えられ、⼤学に⼊学して良かったと⼼から思います。 3年⽣になり、将来の夢を⾒つけ、毎⽇それの達成に向けて努⼒しています。 また、命の⼤切さや⽣きていることのありがたみを感じ、与えられた命を⼤切にして、次の世代へバトンをしっかり渡すことのできるようにこれからも頑張りたいと思います。(理⼯系/3年/男/⾃宅) |

|---|---|

| ■ | ⼊学直前にコロナ禍になり、そこからずっとマスク⽣活であるため同じコースの⼈の顔を未だに知らない⼈がかなりいることはつまらないと感じる。(理⼯系/3年/男/⾃宅外) |

| ■ | コロナ禍が直撃して⼤学⽣活のスタートからしばらくの間閉鎖的な⽣活になったのが悔しい。(⽂科系/3年/男/⾃宅外) |

| ■ | コロナの規制が多すぎて、サークル活動が規制されてなにもやりたいことができない。⽬標を持ってや っても、コロナの⼤学側の対応によってすべて無くなってしまう。⼤学、そろそろヴィズコロナな対応してよ。(⽂科系/2年/⼥/⾃宅) |

| ■ | カリキュラムの都合上アルバイトなどが難しいので給付など充実させてほしい。(医⻭薬系/3年/男/⾃宅外) |

| ■ | コロナに対する対応がいつまでも変わらず、ルールが増えても減ることが殆ど⾒受けられないこと。(理⼯系/3年/男/⾃宅) |

| ■ | コロナ禍で黙⾷が続いているので、早くコロナ禍が終息して、友達と楽しく笑いあいながら、ご飯をいただける⽇も楽しみにしています。(理⼯系 /3年/男/⾃宅) |

| ■ | コロナ禍で⼼配事も多い時期に⼊学したけど、それがあったからこそ⼤学で新たにできる友達や家族と向き合えたし、私⾃⾝も⼤学に通ううえで専⾨分野を学ぶことができていて幸せです。(理⼯系/3年/⼥/⾃宅外) |

| ■ | 新歓が無かったためサークルに⼊りにくかった。今更サークルに⼊ろうと思わないという⼈が同学年に多い。(理⼯系/3年/男/⾃宅) |

| ■ | 最初はコロナで、⼤学に通えず、友達が出来るのか⼼配な時期があったが、通えるようになり、友達が出来て、楽しい時間を過ごせています。(⽂科系/3年 /⼥/⾃宅) |

| ■ | ⼆年間もほったらかしにされて、友⼈関係や思い描いた学⽣⽣活を全く送れてない。良かったことはほぼない。(⽂科系/3年/男/⾃宅外) |

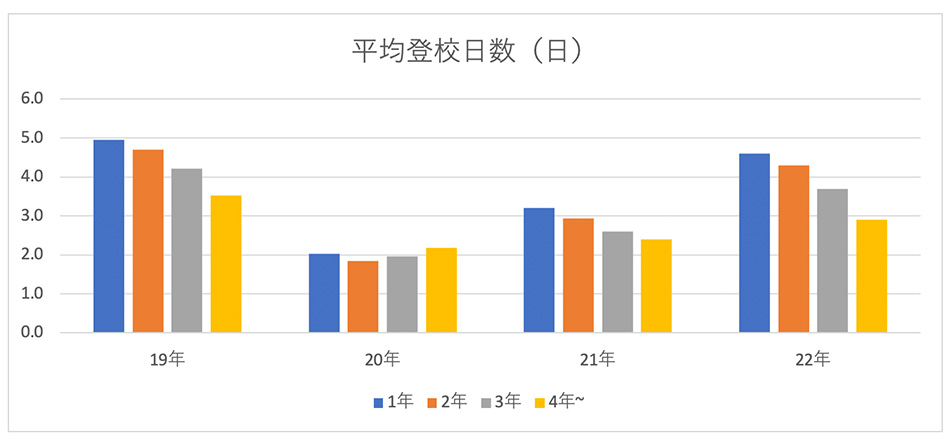

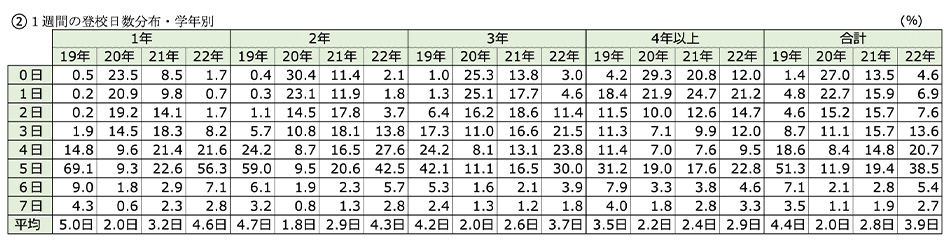

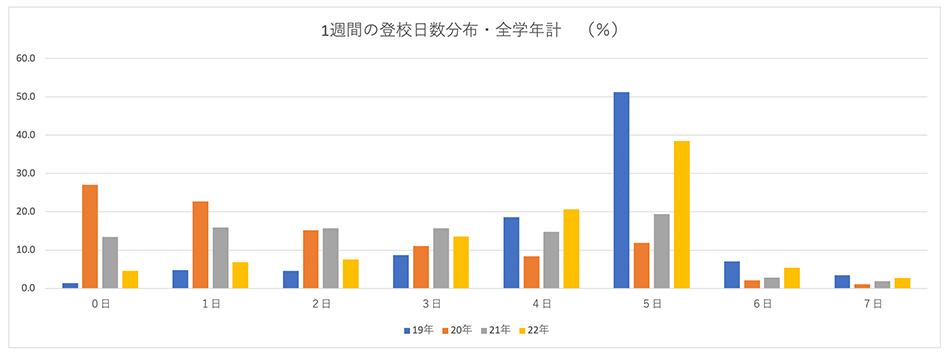

2.1週間の登校日数

- 登校⽇数は平均3.9⽇で、コロナ禍前の4.4⽇(2019年)の9割の⽔準まで回復。

- ただし、週5⽇登校はコロナ禍前より10ポイント以上少ない。

- 登校⽇数ゼロは減っているが、4.6%

- 登校⽇数が多いほど、学⽣⽣活が充実していると回答する割合は⾼い傾向。

- 登校⽇数週1⽇〜2⽇の充実度も前年より⾼い傾向で、オンライン授業と対⾯授業が混在する現実に学⽣たちは適応しているようだ。

- 対⾯授業が復活し、「すべて対⾯」「対⾯授業が多い」が⼤半を占める。

「すべて対⾯」は1年24.4%、2年33.2%、3年42.8%、4年以上39.7%、全学年計34.7%。 - 対⾯授業もオンライン授業もあった⼈は、1年74.8、2年65.7%、3年53.9%、4年以上22.7%、全学年計54.8%だった。

- ⾃由記述欄では、「同じ⽇に対⾯とオンラインがあるので困る」「⼤学内のWi-Fiが安定せず困る」の声は減ったものの、残っている。

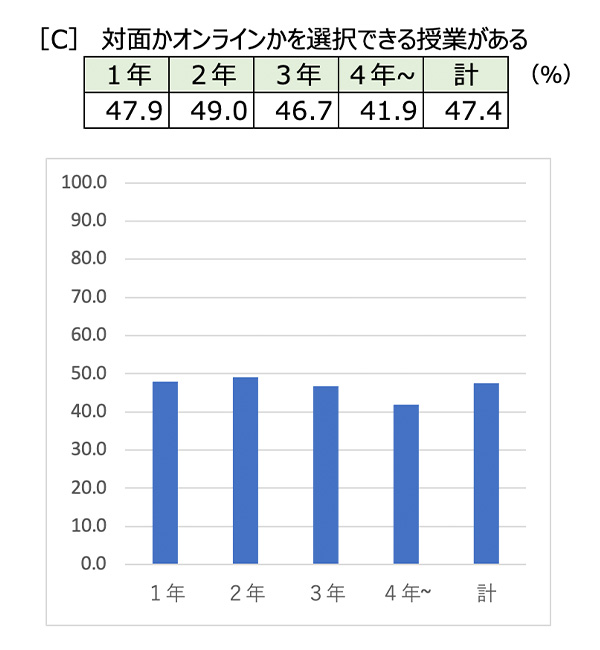

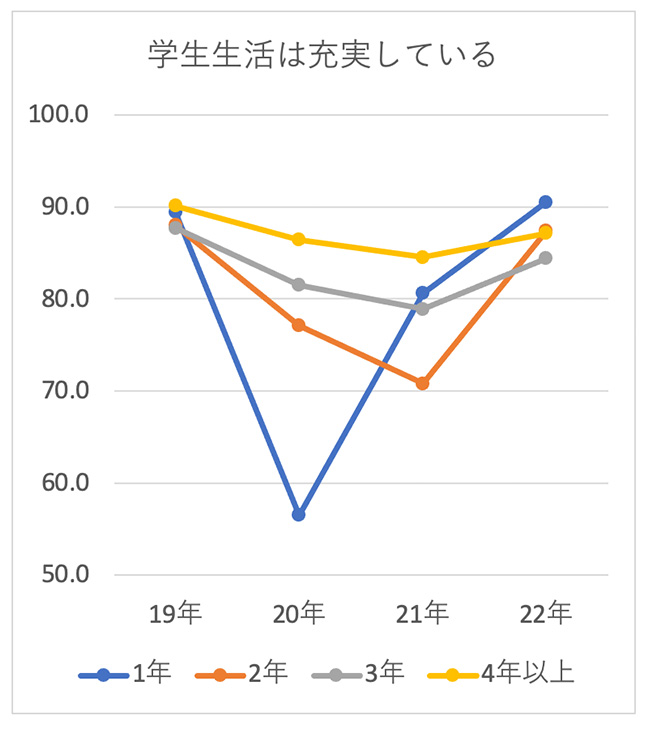

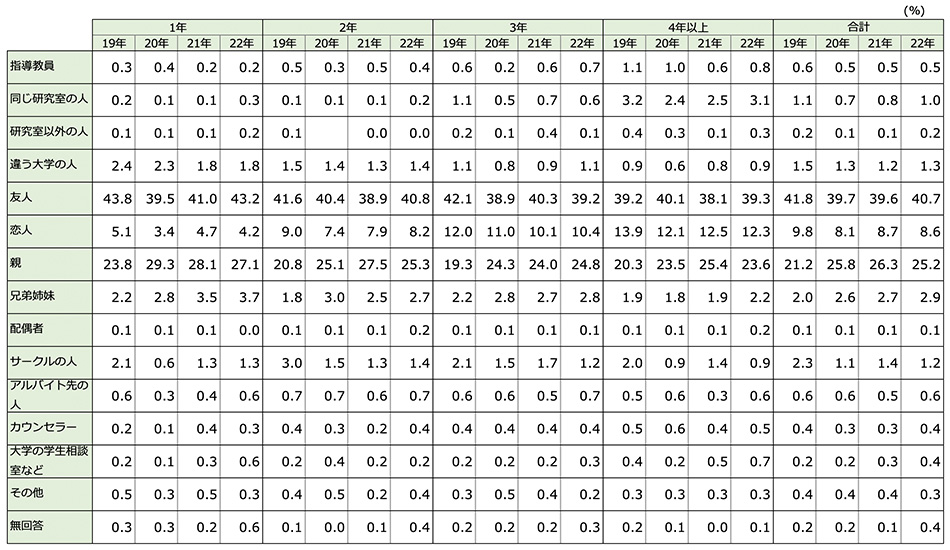

⑤対面授業とオンライン授業の組み合わせ

最近1週間で対⾯授業もオンライン授業もある⽅に(全体の54.8%)、次の項⽬を回答してもらった。

[A]同じ⽇に対⾯授業とオンライン授業があったか

[B]今学期、同じ科⽬で受講⽇(週)によって対⾯授業とオンライン授業があるか

[C]今学期、あなたが対⾯かオンラインかを選択できる授業があるか

同じ⽇に対⾯授業があると、⾃宅(⾃室)へ帰る時間がなく⼤学内のどこかでオンライン授業を受けることになる。そのため、キャンパス内の場所探しで苦労する、学内Wi-Fiが接続不良になりがち、などの声が昨年は⾮常に⽬⽴った。今年はこうした声は減っているが、声⾃体はあるので、解決はしていないものと思われる。

対⾯がオンラインかを選択できるようにしてほしいとの声もあった。

体調不良時にオンラインなら出席できる(対⾯だと⽋席せざるをえず、救済措置もない)という声もあった。

- 20年、21年は、どの学年もオンライン授業が多いほど、学⽣⽣活が充実していると回答する割合は低い傾向だったが、22年の1年、2年ではその差が縮まっている⼀⽅、3年は縮まっていない。

- 3年にとっては、オンライン授業に⼾惑い、⼈と会えない状態だったことが、トラウマになっているのかもしれない。

- 1年、2年は、オンライン授業が⼀定割合あることが当たり前になっているのだろう。

- 対⾯授業もオンライン授業もあるのは全体の54.8%で、そのうち同じ⽇に対⾯授業とオンライン授業があるのは84.7%(全体の46.7%)。

| ■ | 対⾯授業が少ない。午前対⾯午後オンラインだと帰宅が間に合わない。(医⻭薬系/1年/⼥/⾃宅) |

|---|---|

| ■ | オンライン授業を増やしてほしい。明らかに密になっている授業があるが、⼤学の基準に従っているとの理由で、改善されることがない点が不満。(医⻭薬系/1年/⼥/⾃宅) |

| ■ | Wi-Fiが弱すぎてオンライン授業が満⾜に受けられない。そもそもWi-Fiが使えない場所がある。(理⼯系/3年/⼥/⾃宅) |

| ■ | ⼤学に⼊学したのはいい事だと思うが、対⾯授業が思ったよりも少ないため⼤学に⾏く機会が少なくて友達と会って話す機会もなく楽しくない。(理⼯系/2年/男/⾃宅) |

| ■ | ⼤学に⼊学して学びたいことを学べました。コロナによる困ったこととかは多かったですがそれも勉強の 1 つとして活かしていきたいなと思っています。(理⼯系/4年/男/⾃宅) |

| ■ | 今年からは対⾯授業がほとんどなので、先⽣や友達と直接コミュニケーションが取れることが嬉しい。(⽂科系/1年/⼥/⾃宅外) |

| ■ | オンライン授業も対⾯授業もそれぞれに利点がありますが同⼀⽇にオンライン授業と対⾯授業が連続したりすると対⾯授業に間に合うために早く家を出て⼤学の教室でオンライン授業を受けることがあります。友⼈が通う⼤学は曜⽇によってオンライン授業か対⾯授業かを分けているそうなのでそのシステムだともっと楽だろうなと思います。(⽂科系/2年/⼥/⾃宅外) |

| ■ | ⾃分がコロナになったときリモートがなくて出席出来ず、結構痛い思いをした。なぜほかの学校はリモートでコロナにならないように⾃宅からできるようにしているのにうちはリモートがないのか(⽂科系/1年/⼥/⾃宅) |

| ■ | ⾼いレベルの教育を受けられることは良かったと思う。今までオンライン授業ばかりで、今になって対⾯授業が増えていることに慣れず、疲れている。(⽂科系/3年/⼥/⾃宅) |

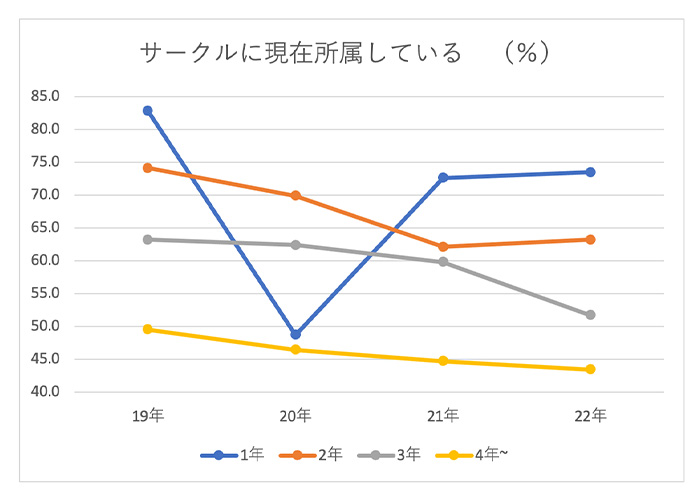

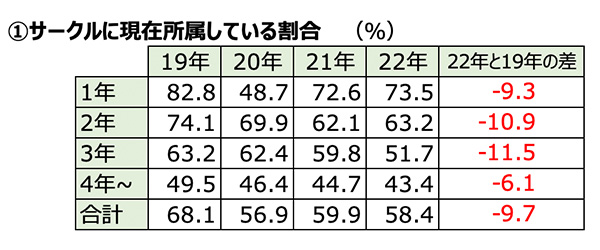

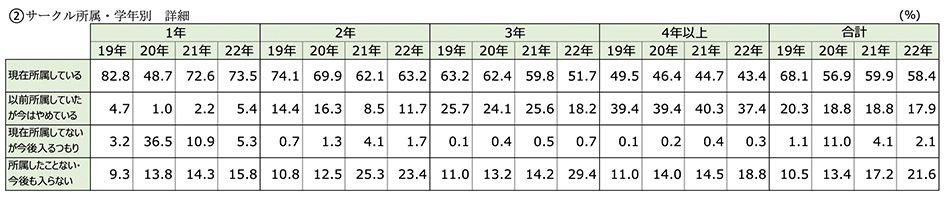

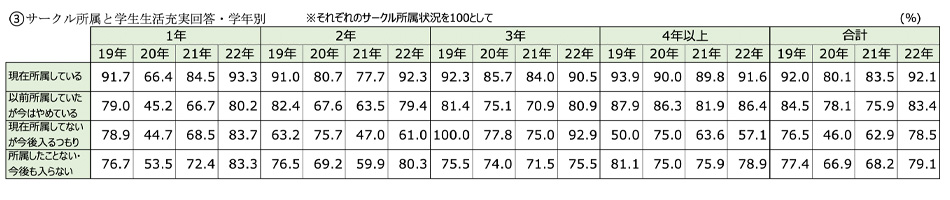

3.サークル

- 1年、2年のサークル所属率は回復しているが、19年からは10ポイント程度低い。

- また、2年と3年は「所属したことがない・今後も⼊らない」が他学年より多い。(②参照)

- ⾃由記述欄からは、サークル活動に制限がかかっていることへの不満の声が散⾒される。

- サークル所属率は、コロナ禍前に回復しない可能性がある。

- サークルに所属している層は、どの学年でも学⽣⽣活充実度が⽐較的⾼い。

- ただし、所属していない層の充実度は、20年・21年よりも上がっている。「⼊りたいけど、⼊れない」という状況は概ね解消されたのだろう。

- しかしながら、サークル所属率は前項のようにコロナ禍前の⽔準には回復していない。

- ⾃由記述欄では、サークルに⼊りたかったが機会がなかった、学園祭を体験したかったなどの声があった。

| ■ | よかったことは、部活動で仲のよい同期、後輩、先輩ができたこと。困ったことは、コロナ禍における⼤学の制限が厳しく、⼗分に部活動や学⽣⽣活を楽しめない。(理⼯系/3年/⼥/⾃宅外) |

|---|---|

| ■ | 2回⽣になり、今更サークルに⼊りづらい。周りでサークルに所属している⼈が少ない。新歓などを経験したことがないため、サークルというものについていまいちわからない。(2年/男性/⾃宅) |

| ■ | コロナで深い友⼈関係が築けなかったのは悔しい。本来ならばサークルに⼊って楽しいキャンパスライフを、、、と想像していたが、オンライン授業で学校に⾏く機会がないうちに機会を逃してしまった。多くはないが、⼊ることに成功した友⼈らは楽しそうな⽣活を送っていてうらやましい(⽂科系/3年/男/⾃宅) |

| ■ | 現在所属している部活が⼈数不⾜で廃部にせざるを得ない状況であり、部員は、もう廃部にした⽅がいいという思いを持っているですが、歴史のあるクラブのため周りの⼤⼈にどう説明し説得すればよいか分からないのが最近の悩みです。(⽂科系/2年/⼥/⾃宅) |

| ■ | 部活に⼊ってスポーツを新しく始めたり、初めて⾃分のパソコンを持ったり、友達がたくさんできたり、⼤学に⼊学してから初めて経験すること挑戦することがたくさんあった。新たに始めることはうまくいかないことが多く、苦労するけれど、いい経験になるし、⾃分の糧になっていると思う。(医⻭薬系/3年/⼥/⾃宅) |

| ■ | コロナ禍の影響により友⼈関係を構築するのが困難で特に先輩・後輩のつながりが薄い。サークル運営やイベントなどがコロナ禍により後輩に引き継がれていないためサークル運営をするのに困難さを感じる。⼤学当局による学⽣のイベントや⼤学祭等への規制が厳しく感じる。(⽂科系/2年/男/⾃宅外) |

| ■ | サークルのメンバーと⾷事に⾏くのが難しいです。もしコロナにかかった場合、サークルの活動が⽌まってしまうため、後輩にも迷惑がかかることになります。慎重になりすぎて、サークルに⼊って⼀年半経ちますが、⼀度も⾷事に⾏けていません。(⽂科系/3年/⼥/⾃宅外) |

| ■ | 対⾯授業になるまで友達を作る機会がほぼ無かった。サークルの体験や⾒学がなかったため、積極的に⾃分から SNS や先輩の情報でサークルについての情報を⼊⼿しようとしない限り情報がなく、結果的に⾃分はサークルに⼊れなかった。途中からでもサークルに⼊りやすい雰囲気にして欲しい。(理⼯系/2年/⼥/⾃宅) |

| ■ | サークル以外に先輩との繋がりを作る機会がなく、過去問や就職対策の情報を得にくい。(理⼯系/2年/⼥/⾃宅) |

| ■ | 授業があまりなく、サークルには⼊っているものの6⽉からコロナの影響で活動がなくなり、アルバイトばかりの⽣活が⾟く悩んだ。友達がたくさんできたことはよかった。(⽂科系/1年/⼥/⾃宅外) |

| ■ | コロナであまり思っていた通りの⼤学⽣活を送れているとまではいかない。学祭やライブもしっかり体験したかった。(⽂科系/3年/⼥/⾃宅外) |

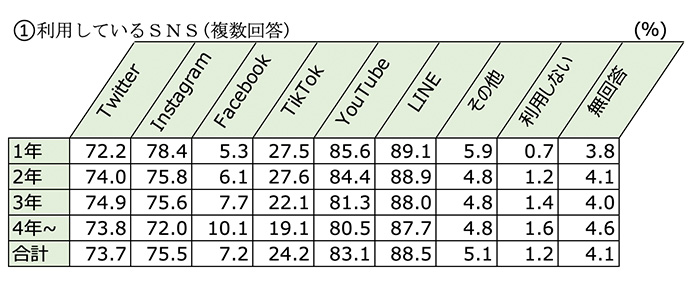

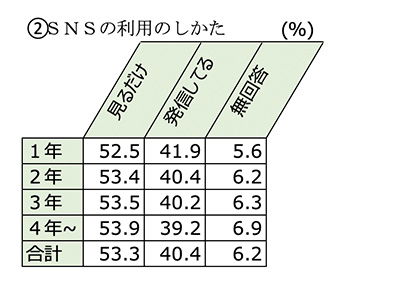

4.SNS利用・動画視聴

※21年以前は項⽬なし- SNSは、ほとんどの学⽣が利⽤しており、3時間以上使うが59.2%。

- 有料動画配信サービスの利⽤は59.0%。1⽇の動画視聴時間3時間以上は33.7%。

- 2021年以前はこの項⽬は調査していないため、コロナ禍前との⽐較はできない。

コロナ禍で対⾯の制限があるなか、SNSでコミュニケーションをとったり、SNSのコミュニティに参加したりということは、あったと思われる。 - SNSをしながら勉強したり、動画を⾒たりという⾏動は、学⽣たちには当然のようだ。

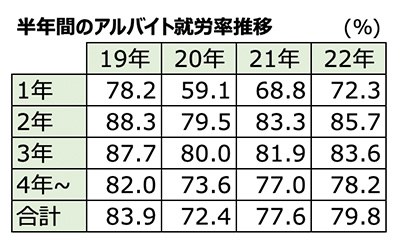

5.アルバイト

※調査時期(2022年秋)は物価⾼が加速し始めた時期で、実態としてはまだ影響が現れていないと考えられる。- アルバイト就労率は21年、22年と連続して上昇。コロナ禍前までには回復していないが、回復傾向が続いている。

- 19年→20年の変化:全般的にアルバイト収⼊減少。

- 20年→21年の変化:収⼊ゼロが減り、どの収⼊額の層も増加したが、コロナ禍前の⽔準には戻らず。

- 21年→22年の変化:前年より上昇しているが、コロナ禍前の⽔準よりやや低い。

【経済状況についての学⽣の声】

| ■ | 前年度の収⼊の関係で奨学⾦が停⽌されてしまって、今年度の⽣活が苦しい(⽂科系/3年/⼥/⾃宅外) |

|---|---|

| ■ | 授業料減額の基準が厳しすぎる(理⼯系/2年/男/⾃宅) |

| ■ | ⼊学時と⽐べて親の収⼊が減り⽣活がかつかつになった(医⻭薬系/5年/⼥/⾃宅外) |

6.食生活・日常生活

- 朝⾷摂取率は20年、21年と⼤幅に低下したが、22年はコロナ禍前19年を上回った。

- コロナ禍で⽣活習慣が乱れたものの、⽴て直した様⼦だ。

※21までと22年は質問の仕⽅が下記のように異なる。

- 21年まで 朝⾷(9時までの⾷事)を⾷べたか:⾷べた/⾷べなかった

22年 朝⾷(9時までの⾷事)をどこで⾷べたか:⾃宅・⾃室で⾷べた/⼤学キャンパスで⾷べた/⼤学・⾃宅・⾃室以外の場所で⾷べた/⾷べなかった

- 20年・21年と⽐べ、22年は「⽣活費やお⾦のこと」が増えている。(すべての学年で増加)

- また、20年・21年と⽐べて「友達ができない・対⼈関係がうまくいかないこと」は、学年により傾向が異なる。

- コロナ禍前19年と⽐べると、上記5項⽬いずれも22年は19年を上回っている。

| ■ | 対⾯授業において授業中に吐き気や頭痛、⼿の震え等で授業を受ける精神状態にあれない状況が 1 年⽣から続いておりその結果授業に追いつくことができていません。精神状態に関して助けられるような機関は存在しますか?(理⼯系/2年/男/⾃宅外) |

|---|---|

| ■ | いろんな⼈と出会って、いろいろな経験ができた。コロナで部活の練習が⾃主練になっていた時は病みかけた。(⽂科系/4年/男/⾃宅外) |

| ■ | 新歓も⽣協主催予定のイベント、サービスも何もかも無かったこと。⼊学式もなく気づいたら遠隔授業が始まっていて、ぬるっとした⼤学⽣活の開始には困惑した。友だちができず、ちょっとした事を質問できる存在がいなかったのは、県外⺠の私にとってはメンタルヘルスに⼤きな影響を及ぼしたと思う。(⽂科系/3年/⼥/⾃宅外) |

| ■ | ⼤学に⼊学してよかったことは、出⾝地や専攻が異なる多様な⼈と会えたことや好きな分野について、実験器具を⽤いたり実際に観察することを通して専⾨的に学ぶことができることだと感じています。困ったこと・悩んだことについては、コロナ禍で⼈と繋がりにくい状況と⼀⼈暮らしが始まった時期が重なり、⾝体的にも精神的にも⾊々と悩んだことがありました。しかし、困ったときにどこに相談したら良いのかが分からなかったり、問題が解決した後になってからでないとそれが尋常でない状態だったと気付かなかったりしたことが⼀番悩んだことだったように思います。(理⼯系/3年/回答しない/⾃宅外) |

| ■ | 困っていることになりますが、学外でのトラブルの際、中学や⾼校などでは相談出来る「先⽣」が居たが、⼤学では誰に相談すれば良いのか分からないです。とりあえず家族や友達、警察や弁護⼠さんなどに相談していますが、もっと⾝近で、すぐに頼れる「学校の先⽣」のような存在の⼈が居ればいいな、と思っています。(⽂科系/1年/男/⾃宅) |

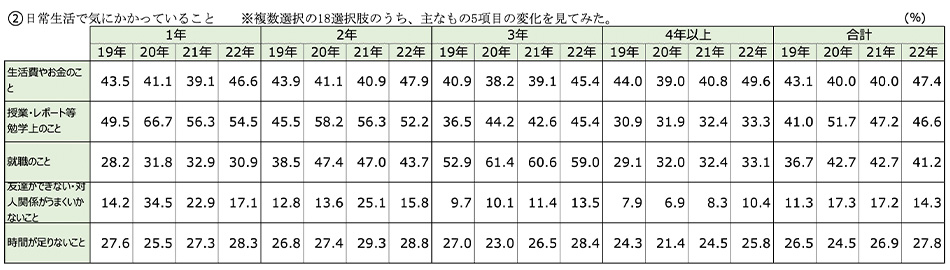

③相談相手がいる人が最も相談しやすい相手

- 「親」の増加がコロナ禍前と⽐べると⽬⽴つ。

- 「カウンセラー」「⼤学の相談コーナー」は微増。

- 「部活動・サークル・同好会」が減少し、「趣味」が増加している。

- 「アルバイト、お⾦をためる」がどの学年も増加。

![[A]調査年度別](https://www.univcoop.or.jp/press/life/images/report58_01img/img_report58_01_02.jpg)

![[B]調査時の学年別](https://www.univcoop.or.jp/press/life/images/report58_01img/img_report58_01_03.jpg)

![[A]同じ日に対面授業とオンライン授業がある](https://www.univcoop.or.jp/press/life/images/report58_01img/img_report58_01_13.jpg)

![[B]同じ科目で対面授業とオンライン授業がある](https://www.univcoop.or.jp/press/life/images/report58_01img/img_report58_01_14.jpg)