「地域と大学」

第3回「三陸復興やCOC事業などのとりくみ」

2015年は、岩手大学学長の岩渕明先生にご講演いただき、国立大学の現状、特に地方の課題と関わる地方大学、そして岩手大学と地域連携、三陸復興への関わりや地(知)の拠点事業(COC)などについてお話しいただきました。

大学生協の理事長・専務理事にとどまらず、学長先生をはじめ広く大学関係者の皆さまにも知っていただきたく、今回3回目で最終回となりました。皆さま方の参考になれば幸いです。

岩渕 明 学長 AKIRA IWABUCHI

1949年生まれ

| 1972年 | 東北大学工学部卒業 |

|---|---|

| 1974年 | 東北大学大学院工学研究科 修士課程修了 東北大学工学部助手 |

| 1983年 | ノッチンガム大学(英国)研究員 |

| 1984年 | 岩手大学工学部助手 |

| 1986年 | 岩手大学工学部講師 |

| 1987年 | 岩手大学工学部助教授 |

| 1991年 | 岩手大学工学部教授 |

| 2010年 | 岩手大学理事・副学長 |

| 2015年 | 岩手大学学長 |

所属学会:日本機械学会、日本トライボロジー学会、日本工学教育協会

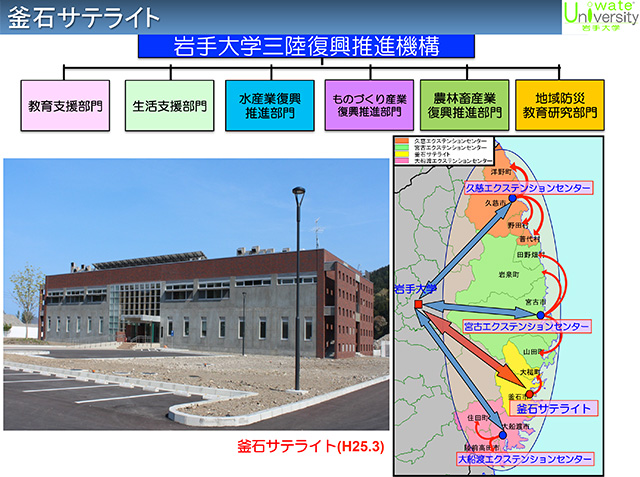

三陸復興推進機構の概要

- 三陸復興推進機構は、教育支援、生活支援、水産業復興推進、ものづくり産業復興推進、農林畜産業復興推進、地域防災教育研究の6部門からなり、岩手大学の400名の教員の約半数が、いずれかの部門に所属し活動を行っています。また、地域防災研究センターと三陸水産研究センターを全学施設として新たに立ち上げました。

平成25年に設置した釜石サテライトでは被災した2000㎡の場所に、文部科学省の支援にて建設した三陸水産研究センターをベースに、エクステンションセンターを、久慈、宮古、大船渡の三つの自治体にも開設しております。

具体的な支援のとりくみ

- 教育支援では芸術・体育支援班を中心に、スポーツの実技指導や吹奏楽部への音楽指導等をしています。学習支援班では夏休みや冬休みに、小・中学生を対象に、教育学部の学生が学習指導もしています。また、未就学児童を抱える女性を対象とした「きらりんきっず」教室も開催しています。

生活支援のボランティア班では、当初は後片付けや掃除などの活動が中心でしたが、最近では傾聴ボランティアということで、独居老人の方々の心をどう癒していくかといったことなどにも取り組んでいます。まずは話を聞くことですが、ただ行っても聞けないので、何回か訪れて顔なじみになり、足湯に浸かってリラックスしてもらいながら会話することにより「おばあちゃんどう?」「いやあ、実はね」となります。やはり何度か行かないことには本音で語ってもらえません。語ることによって、心もすっきりしていきます。

また、岩手大学には、動物病院や獣医系の教員がおりますので、人間しか入れない避難所やペット禁止の仮設住宅に出向き、動物を飼えないことですごくストレスが溜まっている被災者の方々に、さまざまなケアをしています。

福島の避難地域の牧場では乳牛を飼っていますが、避難所に連れて行けずに残したままにしておくと野生化してしまいます。そうした時には獣医の先生方が福島まで行き、角を切ったり去勢手術をして子どもを増やさないような処置もしています。動物の管理に関しできることからやっています。

水産業の関係については、とにかく我々が初めて現地を訪れた際には本当に悲惨な状況でした。そうした中で我々に何ができるのかを考えた時、岩手大学として農学部は110年以上の歴史があるのですが、水産に関しては「やったことがない」、けれどもその中でも「とにかくやれることをやりましょう」ということで始めています。

ものづくり産業復興支援では、もともとコバルト合金で人工関節を作る材料開発にずっと取り組んできており、それを二次加工までもっていきましょうということで、いろいろな装置を入れながら、地域の企業と一緒に研究開発をしています。

農林畜産業復興支援では、農地回復に関して、田んぼの塩害は雨が降れば水がたまって流れてしまうので、3回程度繰り返すことによりだいたい回復します。しかし、放射能については残りますので、岩手でも測定調査を行っています。また園芸振興として、クッキングトマトという普通よりも付加価値が高く東京などでも高価格で販売できるものを、栽培や調理方法も含めて研究しています。

地域防災研究に関しては、地域防災研究センターが中心となり、地域ごとに、もしものときの避難場所をきちんと提示するものを作ったりもしています。津波の高さに関しては、沿岸地域で実際に見た津波よりも、あとで測る実測値の方が高い感覚です。例えば現地に行って、ポリ袋が松の木の上に引っかかっており、「あ、ここまで津波がきたんですね」ということを実地で聞きながら高さを測ったりもしています。

新たな水産のとりくみ

復興には10年以上かかると言われています。今4年半が経過し、国の復興特別会計は15年度で終わりです。しかし途中で投げ出すわけにはいかない中で、大学において何をどうしていくのかが次の大きな課題になっています。

また復興と復旧は違うと言われます。復旧は元に戻すこと。では、活力が低下した地域で元に戻すとはどこに戻せば良いのか? また復興が元々よりも上げていくといった場合には、どこまで上げていくべきなのか、その目標値が見えないところに難しさを感じています。

我々大学としては、学部間などの横の連携による融合活動により、例えばこれまでロボティクスは機械系、工学系分野でのとりくみでしたが、それを農業や水産業の分野にも対象を広げ、研究活動を展開してきました。

水産分野の教育研究組織については、16年度に農学部に本学初となる水産コースを設置(定員20名)します。そして17年度には大学院にも水産コースを設置予定です。但しそのコンセプトは、従来の水産学部とは異なり、MOFF=Management of Fishery and Foodsで、漁業と食品のマネジメントができる人材を育成します。セクション化する小規模な水産ではなく、全体を見渡せて、新しい水産業をつくれるような人材の育成を目指しています。

地域を先導するということで、人と技術のイノベーションを起こせる人材です。一方、そうした人材を地域に定着させるためには、学生が新たな価値観を持つことも必要です。地方に生きる新たな価値観の創造も大きな課題であると考えています。

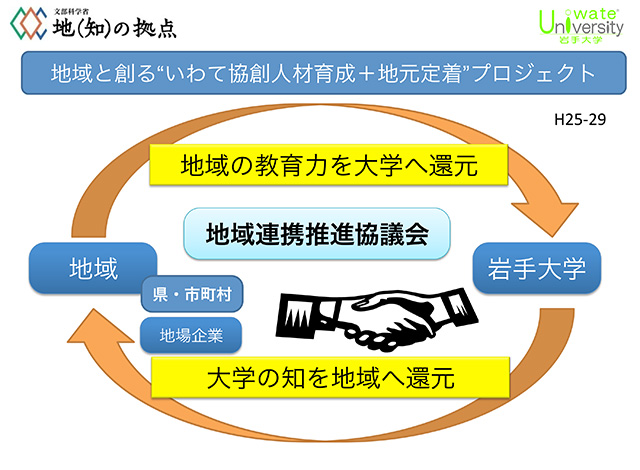

地(知)の拠点整備事業=COC(Center Of Community)のとりくみ

- 本学のCOC事業は、地域と創る〝いわて協創人材育成+地元定着〟プロジェクトです。地域の教育力とは、大学の中だけではなく、地域と大学の先生が一緒になって学生を指導し育成していくということであり、それを地元定着につなげていきます。どうしたら地域に定着させられるかという我々の立場と、学生は何が満たされれば地域に定着したいかという想いの二つです。ですので、地域と大学そして学生が共同でトライしなければできないことであり、震災復興とも関連させ、初年次学生全員に被災地学修を導入しています。

基礎ゼミナールで実施しており、バスで40人程度に分けて連れて行きます。現地にて話を聞いて自分にできることは何かを考えるきっかけとします。学生によっては抱える背景により「私、嫌です」「かかわりたくありません」と言う学生もいますし、「なんとか協力したい」と言うポジティブな学生もいます。百聞は一見に如かずであり、全員が同じベクトルを持つ必要はありませんが、1割の学生でもここのために頑張りたいという人材が出てきてくれたら、我々としてはうれしく思います。

地域の良さをどう理解してもらうかという点では、岩手出身者が少ない(約4割)ので、歴史や文化、自然など、まずは岩手をきちんと知ってもらうことが重要だと思っています。また、若者の視点・よそ者の視点を活かし、PBL(課題解決型学習)による最適解の探求にも取り組んでいます。こうしたとりくみにより、都会での就職に対して地方での就職を選ぶとか、みんなが東京に一極集中ではなく、地方で豊かに暮らすという、これまでの経済的指標とは異なる新たな豊かさの指標の創造につながっていければと考えています。しかし、豊かさって何ですかということがまだ不明瞭なところもあります。地域定着の課題は大学のみで解決することは不可能であり、地域と大学が一緒になって人材を確保しながら地域課題に対応していくことが重要です。学生への地域(岩手県・東北地方)での就職希望に関するアンケート調査では、地域企業に魅力を感じるかどうかの理由も列記されておりますが、魅力的な地域、魅力的な企業になっていくためには、「やりたい仕事がない」「給料が不安定」「将来性がない」といった声に対し企業経営者側も真摯に受け止め、姿勢を変えていかなければいけません。

一番よくないのは、「大手企業に落ちて残った学生をください」という姿勢です。地域の企業には多かれ少なかれそうした雰囲気があります。採用面接開始時期の変更もあり(2015年、大手企業には影響がないのですが、中堅企業が一番内定の取り消しが多くなってきています。しかし中小企業の皆さんはもともと大手企業志望の学生を当てにしておらず、あまりそうした影響はないということを、地域では言うのです。いい学生を大学と一緒になって育て、そうした人材を積極的に採用していくという意識が必要であり、「一応健康であればいいですよ」、「来てくれれば何とかします」、といった消極姿勢ではだめなのです。

学生に対しては、やはり企業側が良い学生を取りたいんだという意志をきちんと示すことにより、学生側も、我々も期待されているんだということを理解するのではないかと思います。ですので、我々は大学や県庁だけではなく、地域企業の皆さんとも協力した地域連携により、地域振興を図っていきたいと思っています。

まとめ

最後に、冒頭お話しした大学の三類型化が大学にとって本当に良いことなのかどうかは分かりませんが、少なくとも法人化以降の大学の立ち位置が明確となり、大学の戦略は立てやすくなったと思っています。また、地域、地域と言いますが、地域の課題は世界で共通する課題であり、グローバルとは決してアメリカだけのことではありません。

我々は国や社会から「あなた方が復興でいろいろ取り組んでいることは分かりました。そうした復興のとりくみを今後新たな教育・研究にどう『昇華』させるのですか」と問われています。アカデミックな意味での「昇華」であり、そうすることにより我々の経験が他でも活かせるようになるのです。例えばインド洋のスマトラで同じような津波被害に遭ったときには、その再建方法がまた必要とされます。日本でも南海トラフ地震が起きる可能性が指摘されているところです。

復興に関しては、神戸とは違った岩手三陸のとりくみを、アカデミックに「昇華」させますが、それは、岩手三陸の復興のとりくみの中から、一般化できるものをつくることであり、世界が岩手に学ぶことができるようになるのです。そういう仕事が今後残されています。

また、地域課題、人口減少への対応などもあり、今後は我々大学が新しい価値観を若い人たちにより積極的に教えていくことが必要だと思っています。グローバル化が叫ばれる今日、改めて日本を知り、地域を知り、そしてきちんと理解した上で外に出ていくということが大切です。地域をいかに勉強させるか、それが新しい価値観にもつながっていくのだと思います。

地域の豊かさ指標に関していえば、従来の経済指標、例えば製造品出荷額、財務状況、平均所得などについては、岩手はランキング上位ではありませんが、そういう経済指標ではなく、もっと別な尺度で、例えば自然、気候、人間性など、人間が暮らすための豊かさには、そうした他の尺度も色々と考えられるわけであり、やはりそこに気付かないままでは、地方から都市方向への社会流動が起き続けるのではないかと思います。逆方向の流れを起こすためには、豊かさというものに対し、大学と地域が一体となって新しい価値観をつくっていくことが必要であり、それが大学の役割ではないかと思っています。

地域の課題に取り組み、地域からイノベーションを生む。今、我々に課せられている大きな地域課題の一つは復興問題であり、地域の大学の責務として、今後10年ぐらいは継続して取り組む必要があります。もし関心がありましたら是非一緒に取り組みましょう。

本日はどうも、ありがとうございました。

質疑応答

司会

岩渕先生ありがとうございました。ここでご質問を賜りたいと思います。

会場

今日のお話で、生協が関わっていくヒントを教えて下さい。

岩渕

私のイメージでは、大学はユニバーシティ・パーク、すなわち大学公園なんだと捉えています。本学も農学部を中心に、農業教育資料館や植物園など観光資源的な面からみても良いものをもっています。その中で例えば大学で収穫した野菜や果物、米などを売る、また、お土産的な大学グッズ・大学のTシャツ、本学の卒業生でもある宮沢賢治のTシャツなどを売る。そうすることにより大学にさまざまな人が出入りし、そこの販売などに生協が関わっていく。もちろん幾つか規制をクリアしながら進めていくことが必要ですが、大学が有する資源の有効活用という中で、ビジネス的なものを生協との「協同」で進めることも考えています。

現在でも農学部が育てたお米でもって地元の酒造会社さんに2種類のお酒を作っていただき、生協で販売しています。我々教職員が他大学に、また、学生がご両親にお土産として買っていきます。

もう一つ生協との関わりでは国際交流の観点が考えられます。例えば岩手大学で200人の留学生を300人に増やそうとしても、まず住まいが問題になります。しかし大学の国際交流会館に関しては、文部科学省から改修等の予算措置もなかなか認めてもらえず、大学が自前で行うにはお金がかかりすぎるため、地方大学が単独で施設を整備するのは難しいのが現状です。

そこで、生協では住まいの管理も行っておりますので、空いている住居をリフォームし留学生に提供いただくといった、大学ではできないことを生協に協力いただく。留学生が増えていく時のさまざまな問題を、学生生活支援の一環として、生協にもいろいろと考えていただくことは、大学としても期待しているところです。

会場

ホームステイはいかがですか?

岩渕

1週間程の短期であれば良いのですが、1年間などの長期になるといろいろと問題があります。生活習慣など文化の問題も表面化してきます。5人部屋5部屋のシェアハウスを借りても、中国人は中国人で、マレーシア人はマレーシア人で固まってしまいがちです。1部屋に1人日本人を入れて、インターナショナルなコミュニケーションをとろうとしても、なかなかマネジメントできないということもあります。地域との関わりではゴミ出しの問題なども含めて、大学だけで指導を行っていくことには難しい面もあり、大学と生協とがベクトルを合わせて、こうしたことについても議論を行い、協力していく必要があると思っています。

会場

留学生が、岩手に残って岩手に住んでもらうためには?

岩渕

今は留学生が岩手で就職できるような企業があまり無いので、まずはそうした受け皿を作っていくことが必要です。

司会

時間が参りました。岩渕先生ありがとうございました。(拍手)

連 載

『Campus Life vol.48』より転載