気になる!時刻表・鉄道

皆さんは鉄道を普段、どのように使っていますか? ただの移動手段と考える人もいれば、車窓や駅弁を楽しみにしている人もいるかもしれません。今回は時刻表や“音”を通じて、ちょっとした鉄道の楽しみ方・味わい方を共有できたら嬉しいなと思います。

今昔時刻表比べ

時刻表比較

時刻表比較

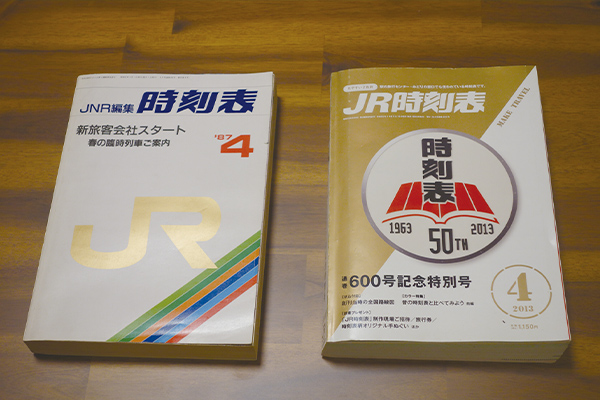

それは、「時刻表を比較する」です。自宅にあった、1987年4月号『JNR編集 時刻表』(以下JNR)と2013年4月号『JR時刻表』(以下JR)を使用します。前者は国鉄が民営化された時の時刻表です。初めてJRのロゴが印刷され、右下には各社のイメージカラーも付いています。後者は、交通新聞社(創刊当時は弘済出版社)の通巻600号記念時刻表です。

では、さっそく見ていきましょう。まず、新幹線のページが大幅に増えています。JNRでは15ページに対し、JRでは58ページもあります。何が増えたと思いますか? 答えは、東海道新幹線「のぞみ」や九州新幹線、長野新幹線などが追加されています。今は「のぞみ」が最速ですが、JNRでは「ひかり」が最速でした。名前の通りだったんですね。逆にJNRには、ある記号がこのページに印刷されています。それは食堂車とビュッフェ車です。「?」な人もいると思いますが、当時は新幹線の中でサーロインステーキ定食やカレーライスが食べられたのです! 駅弁もいいですが、車内で温かい料理が食べられたらいいなーと思ってしまいます。ご存じの通り、現在はそのような車両はなく、新幹線の高速化による乗車時間の短縮が原因の1つで廃止されました。身近な新幹線という存在も思いのほか変化しているのです。

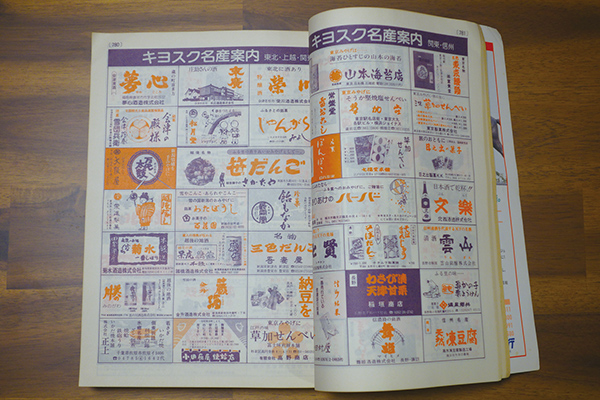

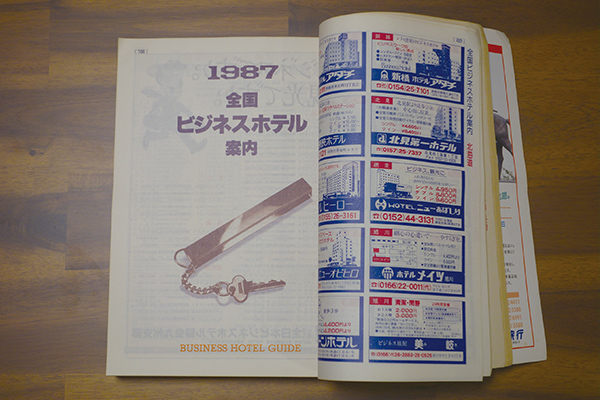

次の比較は、企業広告のページ数です。JRには交通新聞社の書籍案内がありますが、JNRには銀行やレンタカーなどの広告があります。企業広告が豊富ということは、当時多くの人が時刻表を利用していたのだと分かります。さらに面白いのは、JNRには「キヨスク名産案内」や「全国ビジネスホテル案内」があることです。これを見れば、旅行先でのお土産や出張での宿泊先も選べるのです。時刻表を使って旅行もビジネスも行われていたようです。ちなみに、現在の定番お土産の一部は当時も名産品だったみたいです。時刻表を広げて、旅の計画でウキウキしている人々の顔が浮かびます。

名産品案内

名産品案内 全国ホテル案内

全国ホテル案内

最後は、サービスの比較についてです。鉄道はただ人が乗るだけでなく、様々な付加価値も提供しています。その1つが荷物輸送です。JNRには「レールゴー・サービス」・「ひかり直行便」・「ブルートレイン便」、JRには「レールゴー・サービス」・「ひかり直行便」が紹介されています。最初の2つは、新幹線を使って書類などを輸送します。最近、果物や魚類を新鮮なまま都市圏に新幹線で運ぶことが話題になりましたが、それ以前から新幹線輸送があることは知りませんでした。「ブルートレイン便」は、寝台列車(通称ブルートレイン)に書類や機械部品を載せて輸送します。新幹線が不通の地域も含めた全国各地を結んでいたため、需要は高かっただろうなと思います。ちなみに、当時は荷物だけでなく「カートレイン」も存在していました。どんな列車か分かりますか? 正解は、荷物車に寝台車や客車を連結し、車と一緒に移動できる列車なのです。恵比寿と広島・東小倉を結ぶ列車、熱田と東小倉を結ぶ列車がありました。自動車ごと乗車できるなんて、今では考えられないですね。

いかがでしたか。時刻表を見比べてみると、皆さんが何気なく使っている鉄道も短期間に変化していることが感じられたと思います。そう思うと、将来どうなるか気になるし日常の移動にも少し興味が湧くのではないでしょうか。復刻版として古い時刻表は販売されているので、気になった方は手に取ってみてください。えっ、今現在と比較したら何がわかるか気になる? それはぜひ、皆さんの目で確かめてみてくださいね。

“音”を味わう

少し鉄道を見る眼が変わったかなと思うので、続いては過去との比較ではなく実際に体験できる鉄道要素をご紹介します。それはズバリ、“音”です。その中でも駅メロディー・車内メロディーです。あまり意識していないかもしれませんが、きっと皆さんどちらも聞いたことあると思います。その魅力が伝われば、次回の乗車が楽しみになるはずです。駅メロディーは、列車の接近時や発車時にホームで流れます。ただのチャイムの駅もありますが、最近はその駅の地域にちなんだ有名な曲を使用することが増えています。例えば、電気通信大学の最寄り駅の調布駅では、いきものがかりの「ありがとう」が使用されています。理由は、調布がNHK朝の連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」の舞台になっていたからです。駅メロディーは時間制限が厳しく、その中で「あっ、あの曲だ」と思ってもらう必要があり、制作には時間がかかるこだわりの1曲なのです。また、駅での使用を考えアレンジもされており、原曲ファンにとっても興味深いと思います。そう言えば先日、授業の一環でドイツ人学生と中央線に乗る機会がありましたが、駅ごとに変化する音楽に大変驚いていました。駅メロディーは日本ならではの文化かもしれないと思うと、興味が湧きませんか? 皆さんの地元では、どんな曲が聞こえますか。お気に入りがあれば教えてくださいね。

車内メロディーは、特急列車や新幹線などで車内アナウンスの前後に流れます。「鉄道唱歌」や「AMBITIOUS JAPAN!」が有名でしょうか。同じ曲でも列車によって音が違うこともあるので、その違いを探すのも面白いです。ここまでくるとマニアックかもしれませんが、旅情と音楽はよく合います。乗車の際は、じっくりと耳を傾けてみては?

もっと伝えたいことはありますが、紙面の都合上ここまでのようです。この記事を通して、日常の移動が少しでも楽しみになったら嬉しいです。

気になる!時刻表・鉄道 関連図書

紹介文:木村壮一

執筆者紹介

木村壮一(きむら・そういち)

全国で唯一、地名が大学名に入っていない国立大学の大学院生です。鉄道は撮るより乗る派で、聞き慣れない地名に旅行の実感が湧きます。内容が凝っていて反応が気になるので、ぜひ読後の感想を教えて欲しいです!

*「気になる!○○」コーナーでは、学生が関心を持っている事柄を取り上げていきます。

西村京太郎

西村京太郎 藤澤志穂子

藤澤志穂子