のぞいてみよう いずみ委員の本棚

人に本棚を見せるのは少々恥ずかしい部分もありますが、誰かの本棚をのぞいてみたいそんなあなたのために、いずみ委員の本棚をご案内しましょう。

繁殖する本たち

山原和葉(同志社大学1年生)

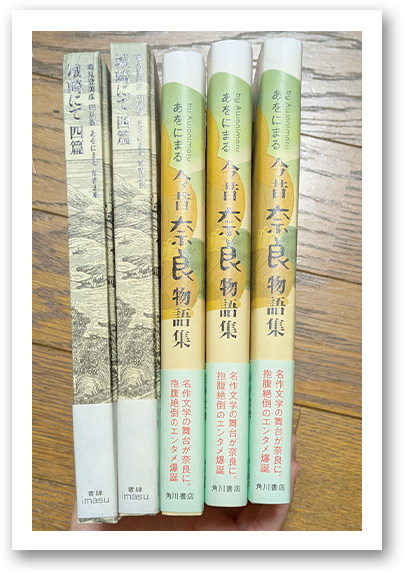

同じ本が三冊?いえ、版が違うんです。

同じ本が三冊?いえ、版が違うんです。

しかし、それはもう過去の話である。大学に入り本屋でバイトを始めたら恐ろしいスピードで本が増えるようになってしまった。多分、一年で百冊くらい増えた。

私はビブリオバトルによく参加するので、年季の入った本好き仲間が多いのだが、本棚の話題になったとき、ある人が「本は持ち主の意志とは関係なく増える。本同士が勝手に結婚して繁殖しているんだと思う」と言い出した。すかさずほかの人が「本当にその通り! だって本が散乱(産卵)するって言うでしょ」と。

なるほど・・・・・・。というわけで、私の意志とは関係なく繁殖していく本たちが大学を卒業する頃にはどうなってしまうのか。恐ろしくも楽しみでもある。

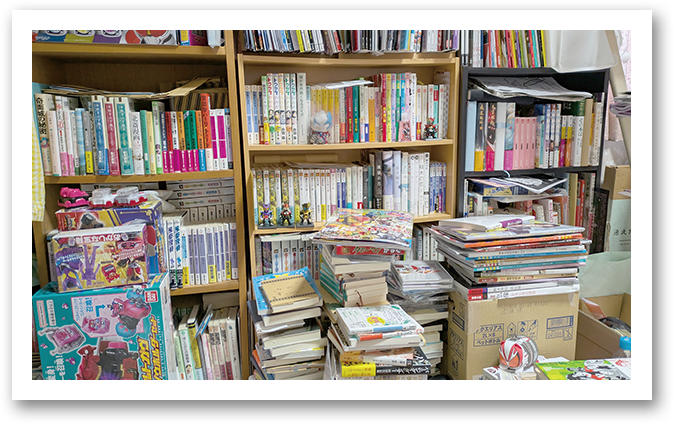

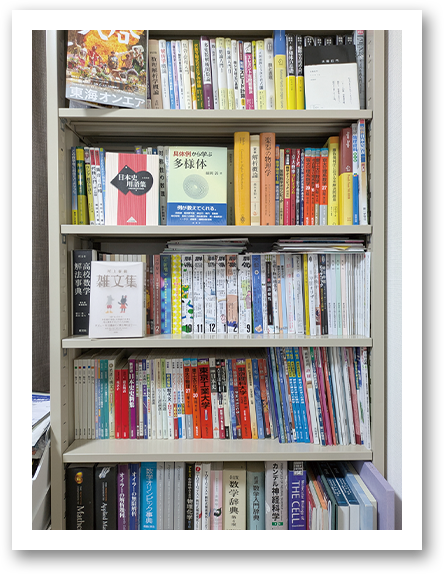

本棚と入りきらなくて積まれる本たち

本棚と入りきらなくて積まれる本たち

(なお、本の樹は私の意志とは関係なく成長する)。

部屋の片隅にある幸せ

齊藤ゆずか(京都大学大学院生)

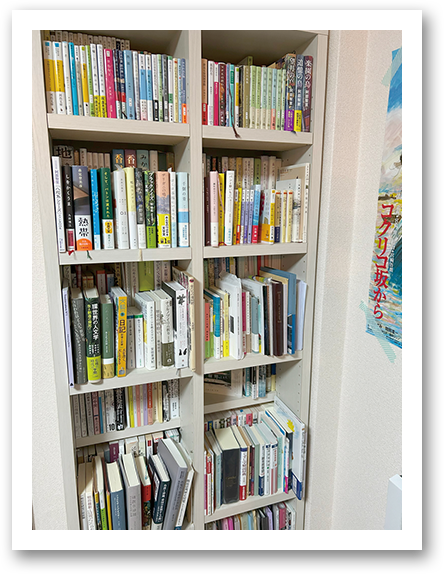

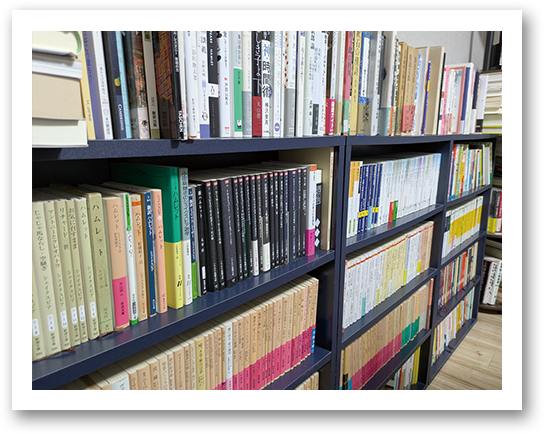

本棚の全体。ここからどうやって

本棚の全体。ここからどうやって

本を増やしていくかが今後の課題。

本棚は大学入学時からお世話になっている組み立て家具で、仕切り板の位置を自由に変えることができる。時折実家に持ち帰っているものの増えすぎた本たちに、「二段構え」が採用された。奥の棚が手前の棚よりも少し高くなっていて、正面から見たときに背表紙が確認できる。ただ、斜めから全体を撮るとどうしても奥の本が見えなくなってしまう。

上段左から、8つの棚の構成を紹介する。①新書、古典・現代日本小説の文庫本(大まかに作者名「た行」まで)②現代日本小説(作者名「な行」以降)・海外小説の文庫本、「八咫烏シリーズ」③単行本、漫画④エッセイ、書店や出版に関する本、パレスチナに関する本⑤ノンフィクション、歴史学に関する本⑥短歌、誌、同人誌や自主制作本など⑦雑誌、研究に関する本⑧語学、今すぐ読みたい本など……。本棚への本の設置は、引っ越しでいちばん楽しい時間だった。最後にしようと心掛けなければ、「寝床はないが本棚はある」部屋で過ごす羽目になっただろう。

⑧のスペースにある川島小鳥さんの写真集『おやすみ神たち』は、本当は表紙をこちらへ向けて飾りたいのだけど、写真を見てわかる通りスペースがなく、せめてもの抵抗で斜めに置かれている。ここだけわずかに本を増やす余地があるが、実は、現在友人に貸している本があり、返ってきてしまったら……。二段構えにした以上、取り出しやすさのために、手前側はぎゅうぎゅうに詰めてはいけない。さて、どうしたものか。

わたしは圧倒的に本は買って所有する派だが、積読もずいぶんある。でも、背表紙を眺めているだけで、自分の中の何かが回復するのだから、部屋の隅に幸せが立っている、と言ってもいい。大人になったら、壁一面本棚、という部屋をつくってみたい。

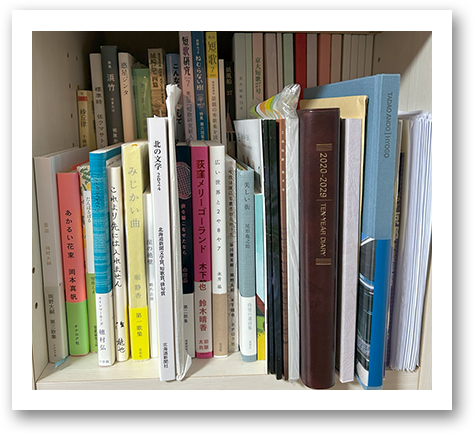

「二段構え」はこんな感じ。

「二段構え」はこんな感じ。 歌集は装丁が美しく、そばに置いておきたい短歌を見つけると集めてしまう。

歌集は装丁が美しく、そばに置いておきたい短歌を見つけると集めてしまう。自分図書館

中川倫太郎(東京科学大学3年生)

このまえうちに来た友人は、所狭しと置かれた本棚にずらりと並ぶ本を見て「なんか本屋さんみたい」と言っていたけれど、まさしくぼくは自分専用の本屋をこしらえようという心意気で本を買い集めている。売るつもりはないから本屋ではなくて図書館かもしれない。ぼくひとりだけが従業員であり同時にひとりだけの(来客があると時々増える)利用者でもある自分図書館への卸だと勝手に思いこんでいるから、積読は多い。

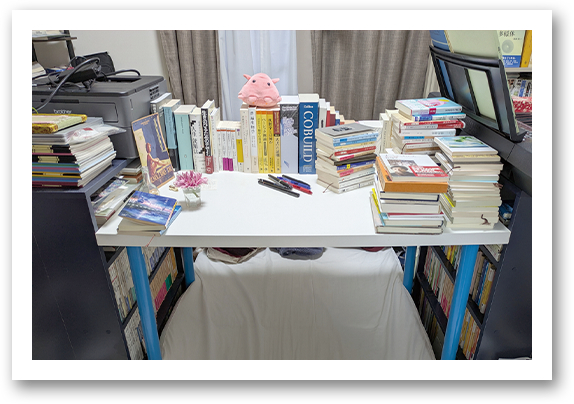

ひとつは、机を挟むように配置された2個の本棚。下に布団が敷かれていることからもわかるように、夜寝る段になるとぼくは布団を机の下に展開して、両隣を本棚、頭上を机の天板に囲まれた状態で体を横たえる。右側には古今東西の短篇集、左側には思潮社の現代詩文庫を中心に蔵する。秘密基地感覚で楽しい。ちなみに机の上に並べてあるのは、常に手元に置いておきたい目標となる本たちです。

改めて本棚を眺めてみると、その本を買ったときの記憶が思いもよらない形で飛び出してくる。それはひしめく本たちと思い出話をしているようで心地よい。