台湾留学記 後編「4ヶ月を振り返って」

1学期の留学生活はあっという間で、昨年末、無事に帰国した。具体的にどんな経験をしたのか、振り返りながら書いていこう。

8月、まずは入学や滞在に関わる手続きをする。留学生をサポートするボランティアの学生さんが、流暢な関西弁を話せる台湾人で、本当にお世話になった。大阪大学に留学経験があるそうで、上代の古典文学を研究しているらしい。まさか台湾人から「しらんけど」を聞けるとは思わなかった。

.jpg) 王船が燃えるところ。

王船が燃えるところ。

9月から授業がスタート。語学の授業は毎朝8時すぎに始まるので大変だが、先生が面白く、同級生たちとも仲良くなる。歴史系の専門の授業は二つ履修した。内容がわからないこともあるが少しずつ耳が慣れていった。

10月には、3年に1度だけ開催される祭を見学した。台湾最南部の東港で行われる「迎王祭」。祭りの期間、地域に迎えていた神様を、最終日に船で送りだす。2年かけてつくられたという巨大な船を深夜に海岸近くまで運び、明け方まで組み上げ、最後には燃やしてしまう。燃え盛る船と明るんでいく空のコントラストは圧巻の光景。中継用のドローンが飛び回っていたことも印象的だった。

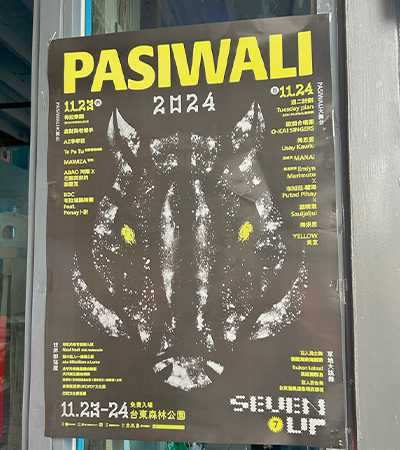

PASIWALIフェスティバルの

PASIWALIフェスティバルの

ポスター。

粟でできたちまき。

粟でできたちまき。

11月半ば、台北から電車で4時間ほどかかる台東へ旅行した。先住民族の音楽フェス「PASIWALI(パシワリ、アミ族の言葉で東・太陽の昇るところという意味)」があると聞いたからだ。

出発直前、台湾人の先輩から、台東近くにあるルカイ族の村でフィールドワークをしている日本人研究者Tさんを紹介してもらった。彼の案内を頼りに村を訪問することに。村の入口に立つ石像の前で儀式を行い入村する。もともとは高地にあった村だが、日本が植民地支配をしていた時期に移転させられた。住宅や教会、小学校がある。小学校ではルカイ族の文化を伝えるための授業も行われているという。村の外へ働きに出る人も多いが、世代ごとで所属する住民組織があり、Tさんも青年団のようなチームに入っている。粟の収穫祭など、行事を協力して準備するそうで、使う道具や広場を見学させてもらった。粟は村では重要な作物で、夕食には粟で作ったちまきやお酒もいただいた。ちまきは豚肉が入っていてとても美味しく、お酒は強い甘みがあった。会場は村の檳榔(ビンロウ、噛みたばこのようなもの)を売る店で、ここに続々と村の人々が集まってくる。この夜はTさんが出演した、ルカイ族の言葉を学ぶテレビ番組の放送日ということで、みんなでテレビを見ながらおしゃべりをする。番組が終わるや否や、「WBCが観たい」とチャンネルを変える彼ら。野球中継の人気はここでも同じだった。

翌日は「PASIWALI」へ。会場は広く、世界中から集まった先住民族がそれぞれのブースで演奏や踊りを披露し、料理やお酒、手作り雑貨などを提供する屋台が立ち並ぶ。メインステージもかなり大きく、オープニングでは原住民の伝統舞踊が披露され、夕方から原住民のバンドがパフォーマンスを行う。観客はレジャーシートを敷いて座りお酒を飲んだり、ステージの近くで盛り上がったり、思い思いに過ごしていた。

台湾大学のジャケットを

台湾大学のジャケットを

着ているわたし。

12月に入り、街中がイルミネーションで彩られる中、気温は20度を超える日も。しまいには蚊に刺されて、本当に12月なのか? と思っていた。ただやはり寒さを感じることも増えてきた。寮には暖房がない。そこで活躍したのが、台湾大学のオリジナルグッズであるジャケットだ。これを羽織るのが台湾の秋冬にはぴったり。毎年デザインが変わり、カラーバリエーションも豊富なジャケットやパーカーは、台湾大学ではかなりの学生が着用している。わたしは「タピオカミルクティー色」のジャケットが気に入った。

考えさせられることも多くあった。台湾大学は学費が日本と比べて安く、卒業前の就職活動が一般的ではないので、学生がバイトや就活に追われず、勉強や研究、仲間との交流に集中できる環境があると感じた。学生たちはとても勉強熱心で刺激を受けた。一方その理由には、男性は卒業後に兵役がある、ということもある。近年の情勢が不安定なため、兵役の期間が延長されたと聞いた。

立法院(台湾の国会)でのデモに向かうという台湾人の友人に、日本の若者の政治的な関心の低さについて、問題意識を込めて話したが、政治に関心がなくても生きていけるのは恵まれている、と言われた。そうかもしれない。でも、だからいいのだとは思えなかった。

3月にまた台湾へ行くことにしている。修士論文を書き終えるまで、台湾の社会と歴史にしっかり向き合いたい。そして書き終えてからも、心のふるさととして大事にしたい。そう思える場所で留学ができたことは、本当に幸せだった。

齊藤ゆずか(さいとう・ゆずか)

京都大学文学研究科1回生。8月末から12月末まで国立台湾大学に留学していた。京都に戻ったが、街中で台湾人の会話が聞こえると嬉しい。最近は東京にある台湾式朝ごはんのお店が気になっている。2度目の渡航(調査旅行)に向けて準備中。