Reading for Pleasure No.61

“We must THINK of something.”

水野 邦太郎

水野 邦太郎Profile

『izumi』181号の「いずみの窓」に、180号で筆者がおすすめした Badger’s Parting Gifts (『わすれられないおくりもの』)の紹介文を読んで、次のような嬉しい感想を寄せてくださった方がいました。「小さかった頃の幸せな記憶や、母と一緒に暮らしていた時のこと、色々なことが思い出されて、この本そのものが私にとっての “わすれてはいけないおくりもの”なのかもしれないと思いました。大切な思い出を繋げてくれる本、そういうものが自分にあるということが、とても幸せだと感じます」。●今回ご紹介の本●

レオ=レオニ〈谷川俊太郎=訳〉

レオ=レオニ〈谷川俊太郎=訳〉

『英語でもよめる スイミー』

好学社 定価1,870円(税込)

ISBN:9784769020288購入はこちら >

上記の感想の「大切な思い出を繋げてくれる本」という表現がとても素敵だと思いました。そこで、今回、本誌の読者の多くの人たちの心にきっと思い出として残っている絵本、Swimmy を紹介したいと思います。Swimmyの翻訳 (谷川俊太郎 訳)は、多くの大学生が幼いときに両親から読み聞かせをしてもらったり、小学校の国語教科書で読んだりしたことがあると思います。大学生になった今、ぜひ原文の英語で Swimmy を読んで欲しいです。話のあらすじはご存じだと思いますので、私の好きな場面の英文を取り上げて英語で読む醍醐味を感じてください。

黒い大きな魚にきょうだいたちが食べられてしまいSwimmyだけが生き残ります。一人ぼっちで寂しく海の中を泳いでいると、Swimmyは様々なすばらしい生きものたち(wonderful creatures)と出会います。そして、岩陰に赤い小さな魚たちが隠れている姿を目にします。

“Let’s go and swim and play and SEE things!” he said happily. (スイミーは言った。「出てこいよ。みんなであそぼう。おもしろいものがいっぱいだよ。」)

“We can’t,” said the little red fish. “The big fish will eat us all.”(小さな魚たちはこたえた。「だめだよ。大きな魚にたべられてしまうよ。」)

そこで、Swimmyは、“But you can’t just lie there,” said Swimmy. “We must THINK of something.”(「だけど、いつまでもそこにじっとしているわけにはいかないよ。なんとか考えなくちゃ。」)と伝えます。Swimmyが仲間に対して強い提案や前向きな行動を促していることがわかります。

Swimmyが答えた“We must THINK of something.”という英語に着目してみましょう。この英語は次のように解釈できます。 “We must 《私たち(Swimmyと小さな魚たち)は、やらない訳にはいかない》→ THINK of《考えることを》→ something.”《あること(解決策) を》。We must...は「私たち(Swimmyと小さな魚たち)は、何としてでも・・・しなければならない」と、自ら自分たちに向かって強く命じていることを意味します。したがって、Swimmyの心の底から湧いてくる「使命感」が、Swimmyの“We must THINK of something.”に表れています。

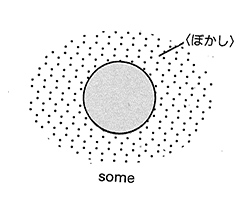

さらにsomething のsome の意味は、次のようなイメージとして描くことができます。

対象が確実に存在している(図で中央の円)が,その数量や形態の輪郭をぼかして明確に描かないことを表す.

対象が確実に存在している(図で中央の円)が,その数量や形態の輪郭をぼかして明確に描かないことを表す.

someの核となる意味は≪ぼかし≫と言える.

『英語基本語義辞典』(政村 2019: 405)

someは、あるもの・ことが確実に存在しているが、その具体的な姿や内容が漠然としてぼやけていることを意味します。このイメージをSwimmyの返答に当てはめると、Swimmyは「解決策が必ず存在する」と確信していることがわかります。その「ある解決策 (something)」を具体的に「すぐに思いつく(think of)」必要がある(must)、とSwimmyは述べています。その時点では「漠然」としているが、本気になって集中して考えれば(THINK)、必ずある解決策 (something)が思いつくというSwimmyの気持ちが、“We must THINK of something.” という表現から読み取れます。

ぜひ、Swimmyが孤独の中、放浪を続け、さまざまな世界と出会い、自分と向き合いながら最後には「教える」立場となってリーダーとなり成長を遂げる姿を、英語でじっくりと読んで楽しんでください!

P r o f i l e

.jpg)

千葉県出身。神戸女子大学文学部教授。博士(九州大学 学位論文.(2017).「Graded Readers の読書を通して「主体的・対話的で深い学び」を実現するための理論的考察 ― H. G. Widdowson の Capacity 論を軸として ―」)。茨城大学 大学教育センター 総合英語教育部准教授、福岡県立大学人間社会学部准教授、江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授を経て、2022年4月より現職。

専門は英語教育学。特に、コンピュータを活用した認知的アプローチ(語彙・文法学習)と社会文化的アプローチ(学びの共同体創り)の理論と実践。コンピュータ利用教育学会 学会賞・論文賞(2007)。外国語教育メディア学会 学会賞・教材開発(システム)賞 (2010)。筆者監修の本に『大学生になったら洋書を読もう』(アルク)がある。最新刊『英語教育におけるGraded Readersの文化的・教育的価値の考察』(くろしお出版)は、2020年度 日本英語コミュニケーション学会 学会賞・学術賞を受賞。