話題の著者に訊く!

「愛のある物語」小説家 三浦 しをん

愛のある物語

三浦 しをんProfile

『愛なき世界』

『愛なき世界』

中央公論新社 本体1,600円+税

若き料理人藤丸が仲良くなったのは、植物学の研究室の一同。一見植物愛にまみれた変人集団だが、その正体は彼らなりの輝き方で輝く探求者たちだった。好奇心のままに研究することの喜びも葛藤も全部詰まった一冊。 (任)

任三浦しをん 著書紹介

『愛なき世界』

『愛なき世界』中央公論新社 本体1,600円+税

若き料理人藤丸が仲良くなったのは、植物学の研究室の一同。一見植物愛にまみれた変人集団だが、その正体は彼らなりの輝き方で輝く探求者たちだった。好奇心のままに研究することの喜びも葛藤も全部詰まった一冊。 (任)

『愛なき世界』は作中では「T大」と書かれていますが、東大が舞台のお話ですよね。

三浦

そうです。読めば東大だとわかるのに、なんで「T大」と伏せたんだろう(笑)。

任

同じ大学の中でみんなが同じように勉強していると思っていたけど、この本を読んで、自分の研究分野とは全然違うことをしている人たちもいるんだなと思いました。

三浦

私も文系だったので、理系の研究者が日々大学でどんな風に過ごし研究を行っているのかを取材させていただいて、「えー、そうなんだ!」と驚きの連続でした。

任

最初から植物学について物語を書きたいと思っていたのですか。

三浦

最初は、『舟を編む』を読んでくださった植物学の塚谷裕一先生からメールをいただいたんです。「辞書作りが小説になるとはと驚き、面白く読みました。それなら植物学の研究をしている学生のことも小説になるのでは、と思って連絡しました」と。それで研究室にお誘いを受けたのですが、実際に小説になるかはわからないので最初は戸惑いました。でも思い切ってお邪魔して、先生や研究室の院生の方といろいろお話をしたり実験を見せてもらったりしているうちに、面白い世界だなと思ったんです。それで小説を書く前提で、改めて取材をさせていただくことになりました。

今まで、たとえば「辞書作り」のように自分が元々興味があるものを題材にして小説を書くことはありましたが、今回はオファーをいただいて取材をして小説になるという、初めてのパターンでした。

任

主人公の藤丸さんみたいに、知らない状態でその世界を覗いてみたら面白くて引き込まれた、という感じですね。

三浦

まさにそうです。藤丸には、私自身が研究室のみなさんとしゃべったりして感じたことが投影されています。

任

植物学を研究している学生さんたちと接してみて、驚いたことは何かありますか。

三浦

とにかく、根気強いなと思いました。そしてそれぞれがすごく楽しそうに実験や研究をされているんです。信じられないくらい小さなつぼみからおしべの先端をピンセットで取るとか、すごく細かい作業の連続なのに、全く厭わずにむしろウキウキと実験をされていて、それにはすごく驚きました。

任

研究には愛をもって突き進んでいくときばかりではなく、壁にぶちあたることもあると思います。『愛なき世界』ではそういうところも描写されていて、リアリティを感じました。「研究は大変だけど続けたい」というところが、研究分野は違いますが共感できました。

三浦

文系理系問わず、熱意をもって研究を続けたいと思っている方は多いと思うんです。でも今って大学や研究所のポストがあまりないようなので、職業として研究ができる環境がもっと整備されると良いなと思いますね。

任

作中でも隣の研究室の諸岡先生が、基礎研究の重要性を説いたり、研究をとりまく環境を危惧していたりしていましたね。

三浦

理系の研究というと、すぐに人の役に立つようなものをついイメージしてしまいがちですが、全ての研究がすぐに人間の役に立つことを目標にしているわけではなくて、ただ仕組みを解明したいとか、好奇心に突き動かされて研究するというのも当然あることですよね。小説だって、別に役には立たないけど、読んだり書いたりするわけじゃないですか。そう考えると、「すぐに役立つ研究にだけ予算を配分しよう」という考えで社会がまわってしまうのは危険だなという気がしたし、それは「役に立たない人間はいらない」という考えにつながり得ることで、恐ろしいことだなと。効率性ばかり考えていては、本当の意味で豊かな社会になるとは思えないので。そういうことを取材して改めて感じたので、小説にも入れてみました。

任

そういうことを小説で取り上げることで、学術研究をとりまく環境についていろいろな方に伝わるのではないかと思いました。

三浦

身近に感じてもらえると嬉しいです。

任

この作品にはどのくらいの期間をかけられたのですか。

三浦

『愛なき世界』は、新聞連載だったんです。新聞連載って、随分前からご依頼をいただくのですが、実際に連載開始の時期が分かるのはニ〜三カ月くらい前。本格的な取材はそこからだったので、短い準備期間と連載が始まってからも取材を継続しながら原稿を書いていました。だから構想自体は二カ月くらいですかね。実験内容は塚谷先生や研究室の院生の方に相当助けていただきましたね。

任

連載の小説って、ゴールは見えているのですか。

三浦

ゴールの姿はうっすら見えているんだけど、道はうねうねしているというか。藤丸と本村さんがたどり着くところはこうしようというのはなんとなく見えているんですけど、そこまでどのようなエピソードを入れて、どのくらいの分量になるのかというのはわからない。新聞連載って、前の方が終わったら一日も空かずに次の連載がスタートするので次の作家さんが待っている状態なんですけど、私も「いつ終わるかわからない」という状態で書いていました。

任

研究と似ていますね。

三浦

確かにそうですね。思い描くゴールに一直線で行ってしまうとあまり面白くないというのは、小説でも同じなんですよね。言われて初めて気づきましたが、実験や研究と、そうした点は似ているのかもしれませんね。

任

任私は文系なので、特に理系の友達に関して同じ大学にいるのに何を研究しているのか全然わからないなと思うことがあります。同じ学部でも分野が少し違うと何をしているのかわからないことも多いなと日ごろから感じていたので、『愛なき世界』で他の分野について読むことができて良かったです。

三浦

大学で専門に分かれると、隣接した分野でも隣が何をしているのかわからなくなりがちですよね。私は大学では映画理論や民俗芸能系は色々勉強しましたが、それ以外は同じ文学部の中でも全然知らないんです。今回取材で院生の方にお話を伺って、専門で分断されすぎてしまうのもよくないなと感じました。分野が違っても、研究する姿勢とか共通するものもあるし、そもそもあらゆる学問とは、「この世界は何なのか」「人間とは何なのか」「生きる・死ぬとは何なのか」を知りたいと思って、人々がそれぞれの分野で研究を重ねてきたものなんだろうなと、今回実感できたんです。

東大だとそれこそ教養課程で理系文系問わずある程度学べるようなので、そういうシステムはとても良いなと思います。高校時代にどうしても受験対策で文系理系わかれてしまうところがあると思うし、当然向き不向きや得手不得手もあると思うけど、もっとその分野を知らない方にも伝わりやすく最先端の研究を知らせる手段があったらいいなと思いますね。

任

私も読んでいて「分野が違ってもみんな研究の土台には同じように好奇心があって、追求しているんだな」と、実感できました。やっていることは違っても、同じような志をもっているというか。

三浦

そう言っていただけると、書いてよかったなと思います。研究でなくても違う分野に触れることで、いい刺激になることってありますよね。生活の中でも。毎日の暮らしに追われて、つい考える余裕もなくなってしまうこともあるけど、思い切って寝たり本を読んだり映画を見たりすると、脳が活性化されていいことを思いついたりすることもあるから。違う分野や、今まであまり興味がなかったことでも少し触れてみたりすると、案外いい刺激を受けることができて、世の中が良くなりそうな気がします。

任

作品の中でも、料理が専門の藤丸さんが研究室に行ってインスパイアされ、研究室の人たちも藤丸さんの料理を食べることで、相乗効果のようなものが生まれていたんじゃないかなと。その分野だけでずっと見ていると、その視点でしか見られなくなってしまうので、他分野の人と交流するのは大切ですね。

三浦

同じことばかりしていると行き詰りますものね。

任

そういう意味でも、料理の描写があるのは、ちょっと違う世界に連れて行ってくれて気分転換になるという感じがしました。料理の描写があることで深みが出ていて面白かったです。

三浦

よかった。そう見抜いてくださると嬉しいです。

三浦

いろんな研究をしている人も留学生もいっぱいいるし、大学って楽しいところだなと思いました。取材していても楽しくて。院生の方でも私より年齢は20ぐらい歳下なので、若いエキスに触れましたね(笑)。学生のころを思い出しました。作中に諸岡先生が若さについて語るシーンがあるんですが、あれは私の気持ちを代弁しています。悩みすらもきらめいて見えるというか。これが若さというものかと思いましたね。年齢とともに悩みの種類も変わってくるんだなと実感しました。自分では私もまだまだ若いと思っていたけど、時間というのは知らないうちにすぎるものなんだなと。

任

大学生でも、学部生と院生では結構違うなと思います。私は今学部生なので、院生の姿をみると新鮮で「我々もまだ青いな」と思ったりして。

三浦

学部生のときって、院生の人はすごく大人に見えますよね。研究についても院生の方は色々と教えてくれる存在でした。でも院生は院生で悩みはありそうだし、色々大変ですよね。

任

研究室でも院生と学部生で距離があったりするところもあるので、学部生の立場で読むと「先輩たちは先輩たちで大変なんだな」ということが伝わってきました。大学内の多様性が改めてわかって、良いと思います。学部生で就職をする人は、大学院での研究が大変だということにはあまり触れられないと思います。分野が何であれ、こういうことをしている人もいるのかということを知ることで、見方が変わるのではないかと思います。

三浦

学生さんにどんなふうに読んでいただけるのか、ドキドキしますね。

任

今お話しさせていただいて、進路のことなど現在抱えている悩みにもいつかは終わりがくるものだけど、世代が変わればまた違った悩みが出てくるんだなと思いました。

三浦

悩みはいくつになっても尽きないんですよ。でも、あまり思い詰めすぎない方がいいと思います。その時々に色々悩んだりして、自分が色々考えた結果「こうしたい」と感じることをした方がいいと思います。安定とか世間体とか無難とか他人の意見は気にせずに、自分の気持ちに正直に納得できる方を選んだほうがいいと思うんです。そうした方が、たとえうまくいかなかったとしても、後悔はしないと思います。うまくいかなかったら、また別の道を選べばいいだけのことなので。かといってそれで人を傷つけるような言動をするのはよくないですけど、自分が生きたいように生きた方が良いです。そうした方が、悩みとも向き合えると思うので。

人に気を使いすぎる人が多い気がしますね。優しさの表れだとは思うんですが、それと事なかれ主義って紙一重だから、肝心なところでは自分の気持ちや感覚を信じたほうが良いと思います。

任

大学院に進学してガツガツ研究するという人は少ない中で、作中では情熱をもって進学した人々が生き生きしていて、自分の道に突き進むというのがすごく印象的でした。今のお話はそことも呼応しているのかもしれませんね。

三浦

世間一般では「恋愛をすることが普通とされているから付き合おう」みたいなのがあるけど、今それどころじゃないなら、そうしなくてもいいと思うんです。

任

読んでいて、そこを書ききっているのがすごいなと思いました。最後まで自分のやりたいことを貫くというのが、小説としても新鮮でした。たまたま私のまわりにも研究を頑張りたい人が多いので、そこはすごく力になるんじゃないかと思います。自分の道を突き進むヒロインがいてもいいんだなと思えました。

三浦

任

本当に、楽しい発見がある本でした。ありがとうございました。

三浦

こちらこそ、丁寧に読んでいただけて嬉しかったです。

(収録日:2018年9月7日)

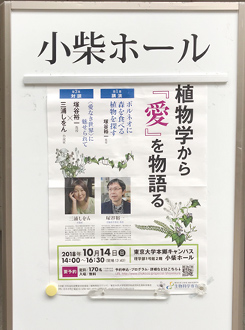

イベントReport

10月14日(日)

『愛なき世界』の舞台となった東京大学本郷キャンパスにて、“東京大学大学院理学系研究科 塚谷裕一教授講演「植物学から『愛』を物語る」"が開催されました。

第一部は『愛なき世界』誕生の立役者である塚谷裕一先生の講演「ボルネオに森を食べる植物を探す」で、ギンリョウソウといった腐生植物をはじめとする植物学についてアツく紹介してくださいました。つづく第二部では塚谷裕一先生と三浦しをんさんの対談「〈愛なき世界〉に魅せられて」。塚谷先生の植物愛(研究愛)や小説の誕生秘話、先生や研究室のみなさんと三浦さんとの和やかなエピソードなど話題はいろいろ。質問タイムでは、研究者に必要なこと(心得)や三浦さんが今気になる小説の題材など、会場にいる参加者からの質問にお二人が丁寧に答えられ、終始和やかなイベントでした。

.jpg)

P r o f i l e

1976年東京生まれ。2000年『格闘する者に○』でデビュー。06年『まほろ駅前多田便利軒』で直木賞、12年『舟を編む』で本屋大賞、15年『あの家に暮らす四人の女』で織田作之助賞を受賞。その他の著書に『風が強く吹いている』『光』『神去なあなあ日常』『木暮荘物語』『政と源』『ののはな通信』など。『あやつられ文楽鑑賞』『ビロウな話で恐縮です日記』『本屋さんで待ちあわせ』『ぐるぐる♡博物館』などエッセイ集も多数。

▲著書紹介

任 冬桜(にん・とうおう)

三浦しをんさんはとても気さくな方で、お会いするまでの緊張を忘れて楽しくお話できました。『愛なき世界』の来歴にはびっくりしましたが、それなら文系学問についても書いていただけるのではと期待でいっぱいです。貴重な機会をありがとうございました。