話題の著者に訊く!

「横道世之介 ふたたび」小説家 吉田修一

.jpg)

横道世之介 ふたたび

北岸今回2月新刊の『続 横道世之介』(中央公論新社)を読む前に『横道世之介』(文春文庫)を数年ぶりに読み返したのですが、前回読んだときよりも面白く感じて笑いながら読みました。そして新刊の『続 横道世之介』は笑いもありながらも、泣いてしまいました。

吉田

そうですか。書くときに「泣かせてやろう」とは思っていなかったのですが。ちなみに『横道世之介』の印象が変わったのは、もしかしたら北岸さんが前回読んだときよりも年齢を重ねたからかもしれませんよ。『横道世之介』は不思議な小説で、例えば大学生で読んだときと10年後に読んだときとで感じ方が変わる小説だと思っているんです。その人なりの、人生経験を積んだときに見えてくるものの指標になるような小説なのではないかと思います。

北岸

作者である吉田さんご自身も、読み返したときに感じ方が変わるのですか。

吉田

そうですね。『横道世之介』は映画化の話が来たときや続編を書くときに読み返しましたが、毎回印象が違います。他の自分の小説も読み直す機会はありますが、『横道世之介』が一番、読むたびに印象が変わりますね。

北岸

今回、続編を書くことになったきっかけを教えてください。

吉田

「小説BOC」(中央公論新社)という雑誌で連載のお話をいただいて引き受けたのですが、「小説BOC」は有名な作家さんが複数人集まって1つの作品を作るという、競作企画(「螺旋」プロジェクト)がメインの雑誌でした。どうしたって、そっちが目立つじゃないですか。その競作企画に1人で立ち向かうのは難しいので負け戦だなと思ったのですが、僕は負けず嫌いなのでどうにかして対抗したいと思ったんですね。そんな状況で一緒に戦ってくれるのは誰だろうと考えたときに、世之介が浮かんだんです。世之介なら負け戦を一緒に戦って助けてくれるのではないかと。それで、内容を決めるよりも先に「世之介の続編を書きます」と宣言しました。

北岸

「書きます」と言ってから、ストーリーを考えたということですか。

吉田

そうです。「言っちゃったし」と(笑)。結果的に書けて良かったと思っています。

北岸

『続 横道世之介』を書くときに意識されたことはありましたか。

吉田

続編に関しては、スランプの時期の話にしたかったんです。いろんなことがうまく回らない時期って、どうしても愚痴っぽくなりますよね。でも、そうならない人を書きたいと思ったんです。そういう意味では意識的に「ちょっと過酷な状況」を書こうとしたのかもしれません。

北岸

結果として泣けるところが増えたということでしょうか。

吉田

かもしれないですね。スランプの時期に寄ってくる人たちって、何か似たような境遇だったりするじゃないですか。みんなどこか上手くいっていない、みたいな。のちのち当時を思い返したときに、「あのとき大変だったけど楽しかったな」と思えるような1年を書けたらと思っていましたね。

北岸

『横道世之介』と『続 横道世之介』は同じ主人公なのにストーリーの雰囲気が違うなと感じていました。

吉田

描いた年齢の違いが大きいのかもしれませんね。18歳と24歳だと子どもから大人になるときの2回目くらいの変わり目だと思うんです。24、5歳って、人間性が完成されると思うので。もうそれ以降の年齢でがらっと人間性が変わる人って、あまりいないですよね。

北岸

『続 横道世之介』に出てくるエピソードはどれもすごくリアリティがあります。実際にあった出来事がベースになっているのですか。

吉田

世之介の物語に関しては、基本的には実際に自分の周りで起こったことを書いていますが、エピソードがそっくりそのままではないですし、必ずしも僕自身が経験したことというわけでもありません。ただ、上京したときの新鮮な驚きは、自分の経験ですね。

北岸

登場人物が明るいので軽めのエピソードでも物語が成り立ちそうですが、続編にあえて重いエピソードを入れたのは何故ですか。

吉田

「上手くいかない1年間」が書きたかったからです。その時はつらくても、後々その1年が大切になると今の自分はわかっているから、その辺のことが書ければと思って。

それからこれは、世之介本人というより彼の周りの人の話だと思っているんです。世之介と1年を過ごした人たちの人生の話。世之介本人もスランプばかりだけど、周りの人も人生の変わり目というか、何か動きがあるときで、そういう人が集まっていた1年はそれぞれの何らかのスタートにもなるだろうし。そういうところが書きたかったんです。

北岸

吉田さんの作品というと『悪人』や『怒り』のイメージが強かったので、『横道世之介』はだいぶ作風が違うように感じました。これは明るい小説にしようと思って書かれたのですか。

吉田

イメージとしてはそうです。ただ、今までと違う変わった話を書こうとは思っていなくて、単純に世之介が書きたかっただけなんですよ。よく「いろんなジャンルの小説を書きますね」と言われますが、人間が10人いれば10ジャンルあるという、ただそれだけのことなんです。

北岸

登場人物の引き出しがいっぱいあるのは、すごいことだと思います。

吉田

僕自身にジャンルを変えようという気はまったくなくて、「この人に合う文体・世界観・エピソード」を考えた結果なんです。僕は自分がどう考えるかとか、どう見えるかということには興味がないんですね。自分ではない人になりきって書くのが面白いんです。

北岸

なりきって書くとなると、『続 横道世之介』は苦しかったのではありませんか。

吉田

24歳でこれを書いたら苦しかったかもしれませんが、年を重ねたので、今は「こんなことで苦しんでいてもしょうがない」みたいな余裕がありますね(笑)。

北岸

登場人物にモデルはいますか。

吉田

ピンポイントでこの人というモデルはいませんが、何人かの要素を足しています。

北岸

『続 横道世之介』では、登場人物が世之介以外、全員入れ替わっていますが。

吉田

僕は高校くらいの頃からずっと2〜3行の簡単な日記をつけています。『横道世之介』や『続 横道世之介』を書くときに18歳のときの日記と24歳のときの日記を見返してみたら、付き合っている人間が親戚や親以外ではほとんど重なっていなかったんです。6年というのは中途半端な時間ですが、こういうものなんだなと感じました。ですので、登場人物がほとんど重ならない、という設定は最初に決めました。

北岸

だからリアリティがあるんですね。読んでいて、世之介も他の登場人物も実際にいてもおかしくないなと思いました。

吉田

そうかもしれないですね。小説は別に実際に経験していることを書く必要はありませんが、こういう青春小説については、少しそのときの感情が残っていると面白いなと思いますね。

『続 横道世之介』を書くにあたって自分の1994年の日記を読み返したのですが、当時の自分は頻繁に人に会っていたんです。携帯電話がない時代なので、大した用事でなくても電話がつながらなかったら本人に会いに行くしかないんですよね。ほかには待ち合わせの予定がたくさん入っていたり、「誰々と偶然どこどこで会った」というような記述が1年間の中で3、4回出てきたりしていました。「偶然」というのは小説では基本的に禁じ手なんですが、今回はあえて「偶然出会う」というエピソードを入れました。なので、結構日記から構成を考えていますね。

北岸

吉田さんのどの作品も、いわゆる社会的弱者への目線がとても優しいなと感じます。

吉田

世之介に関して言えば、彼は優しいというより「変わらない」んです。他の人と付き合うのと同じように付き合っているだけで。

北岸

でも実際には、フラットでいるのって難しいですよね。

吉田

難しいと思います。それができるのが、世之介のすごさだと思いますね。自分の名前が1冊の本のタイトルになるということは、相当の人間でないといけないと思いますしね。

北岸

でも、そういうすごい世之介を、吉田さんが生み出されました。

吉田

そうなんですが、世之介には自分にないもの、憧れている部分がたくさんあるんですよ。「余裕がある」というと語弊があるかもしれませんが、彼は生きることに関して少しだけ人よりも余裕があるんだと思います。

北岸

世之介に関わった人たちは、みんな幸せになっていきます。吉田さんにとっても、世之介のような人がいましたか。

吉田

僕は今幸せなので、もしかしたらいたのかもしれませんね。人間にはいろんな幸せの形があると思っていて、その中には「横道世之介」という幸せの形もあると思うんです。「これが幸せというものなんだ」というのを見せてくれている気がします。もし実際に世之介がいたとして、彼の生活をそばで見ていたら「これがいわゆる本当の幸せなのかもしれない」と思えたかもしれません。そう思えた人間は、自身の幸せの価値観がそこでがらりと変わって、自分の人生を肯定できるようになるんじゃないかなと思います。

北岸

どこか余裕がある世之介を見て幸せに気づくという。世之介は化学でいう「触媒」のようなものということでしょうか。

吉田

そうかもしれないですね。そういうイメージで、世之介については書いています。『続 横道世之介』では桜子と世之介が買い物をしているシーンがよく出てきますが、それが僕にはすごく幸せに見えるんです。あの感じが一番幸せなのかもしれない。人生の幸せとは何かを訊かれたときに「価値観の合う好きな人と100円ショップで買い物すること」とはなかなか言えないですけど、世之介と会った人はそれが堂々と言えるようになるような気がするんですよね。

北岸

なんとなくわかる気がします。だから全編を通して幸せなオーラが出ているんですね。

吉田

そうかもしれないですね。何があっても割と「日々の喜びはどんなときにもある」という書き方はしていますね。

北岸

この作品を書くときに、読者層の想定はされていましたか。

吉田

特に考えてないですね。ただ欲張って言うなら、何年か経ってからまた読み返してみてほしいと思います。この小説に関しては、本当に読むタイミングで印象が変わると思うので。

北岸

『横道世之介』は、映画にもなりましたね。

吉田

映画はご覧になりましたか。すごくよかったですよ。世界観が非常にしっかり表現されているので、ぜひ観てみてください。原作を読んでいても楽しめると思います。

北岸

では、早速観てみます。本日は、ありがとうございました。

(収録日:2019年1月31日)

吉田修一 著書紹介

『横道世之介』

『横道世之介』

文春文庫/本体770円+税

時はバブル真っ只中。主人公は横道世之介18歳、大学進学のために地方から上京してきた青年である。流されやすいお人好しという性格が災いして、世之介の行く先々で珍事が起こる。100%笑ってしまうので、電車の中では読まないように。

(北岸) 『続 横道世之介』

『続 横道世之介』

中央公論新社/本体1,600円+税

大学卒業後スランプに陥っていた世之介の1年間を描いた物語。生きていると辛いことが色々あるよなあと、何度も涙ぐんでしまった。でもなぜか悲壮感はなく、読後感はすっきりしている。いつも前向きに歩いていくことが重要なのだ。

(北岸)

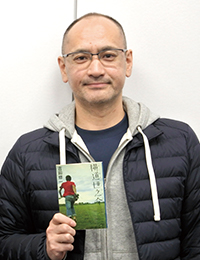

P r o f i l e

1968年長崎県生まれ。97年、「最後の息子」で文學界新人賞を受賞、作家デビュー。

2002年『パレード』で山本周五郎賞、『パーク・ライフ』で芥川賞、07年『悪人』で毎日出版文化賞と大佛次郎賞、10年『横道世之介』で柴田錬三郎を受賞。その他の著書に、『怒り』『ウォーターゲーム』『国宝』など多数。最新刊は『続 横道世之介』(中央公論新社)。

▲著書紹介