出雲紀行

「祖父の足跡」

祖父は大の古代史好きだった。私がそれを知ったのは、本人が亡くなって十年以上経ってのことである。その時は本当に驚いた。なぜなら、私もそうだからだ。

「じいちゃんが生きていたら泣いて喜ぶわ」私が目をきらきらさせて、遺跡や博物館の話をするのを聞いて、祖母は言う。今はもういない、性格すらよく知らない祖父が今更ながら身近だ。出雲国分寺跡、曽祖母の生家の真どなりで、ポケットに手を突っ込んでこちらに微笑む祖父の写真が、書斎には飾ってあった。

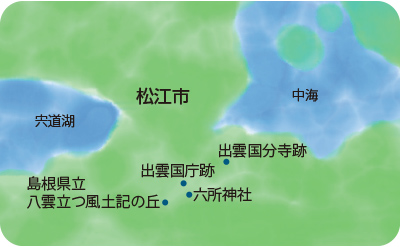

出雲から松江へ移動し、バスで二十分。祖父が昔訪れた、八雲立つ風土記の丘に着いた。この考古学博物館の建つ一帯に、国庁や国分寺が置かれていた。博物館に入り、恐る恐る、受付の人に話しかけてみた。「実は私の祖父は国庁跡、曽祖母は国分寺跡の真近くに家があったんです」。三十年前、祖父が資料館で受け取ったパンフレットを開き、手書きの住所と、地図にふってある黒丸印を指差した。受付の方は目を見開いた。「まあそんな、ここにゆかりがあるんですね」目を潤ませたその人はとても嬉しそうで、懐かしいような、不思議な気持ちになった。

自転車を借り、祖父の足跡を辿った。だだっ広い、真っ平なところであった。土がつき、でこぼこした畦道をしばらく走った。国庁跡の中心には、小さな森に囲まれた六所神社があるらしい。それらしいものが見えてこず不安になりかけたところ、本当に小さな茂みが、そして上に神社の千木らしいものが見えた。すると左手に太いしめ縄が見え、思わず息を呑んだ。国庁跡に着いたのである。自転車を停め、額の汗を拭いながら草を踏み分け、整然と並ぶ柱を見ながら野原に佇んだ。驚くほど静かで、広かった。近くには、こんもりと深い緑に覆われた茶臼山が見え、鳥のさえずりと、わずかに風に靡く、草の擦れる音が聞こえるだけであった。はるか昔、お役人が難しい顔をして文書を作っていたのだろう。しかし、今は静かで優しい空気に包まれている。

.jpg)

「じいちゃん、来たよ」。空は青く高く、吸い込まれそうであった。田んぼは日差しを受けてきらきらと、光を反射していた。「おお、万由子、ここはええところやろ?」祖父の声が聞こえそうであった。

執筆者紹介

後藤 万由子(ごとう・まゆこ)名古屋大学医学部五年生。やっと叶った祖父の足跡辿り。一人だと危ないから、と暑い中ついてきてくれた父、朝早くから送り出してくれた母、祖父のことを教えてくれた祖母と叔母。この場を借りてお礼を言いたいです。