大学生の授業について

- 履修登録とは何ですか。

-

履修登録(りしゅうとうろく)とは、大学で自分が受けたい授業や科目を選んで登録する手続きのことです。高校では決められた授業に出るのが普通ですが、大学では自分で授業を選ぶことができるので、そのために履修登録が必要になります。

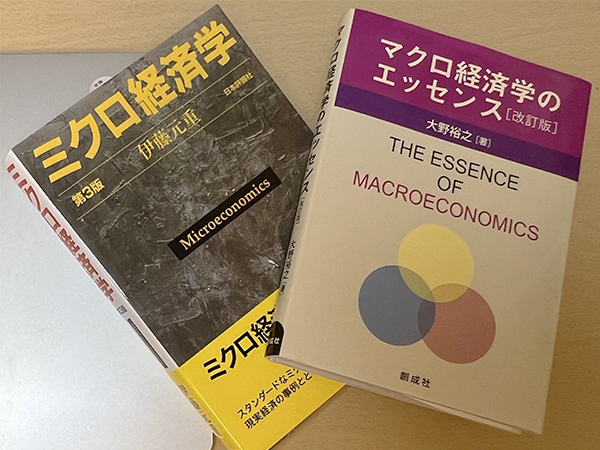

例えば、あなたが経済学に興味があるとします。大学には経済学の中にも「マクロ経済学」や「ミクロ経済学」など、いろいろな科目があります。どの科目を受けるかを自分で選んで、その選んだ授業に登録することが履修登録です。

履修登録は学期の始まりに行うことが多く、その登録に基づいて、あなたが受ける授業や時間割が決まります。また、履修登録をしないと、その授業を受けることができないので、とても大切な手続きです。

さらに、履修登録では、学位を取るために必要な科目や単位数などを計画的に組み合わせていくことも重要です。大学生活を始めるうえで、履修登録をしっかり行うことは、あなたの学びの充実や卒業に大きく関わってきます。

- 単位とは何ですか。

-

大学の授業における「単位」とは、授業を受けて一定の成果を上げたことを示すものです。簡単に言うと、授業をしっかりと受けてテストやレポートなどに合格すると、その授業に対して「単位」がもらえます。

大学では、卒業するために必要な「単位数」というものが決まっています。例えば、卒業するためには合計で124単位を取得する必要がある、といった具合です。これは、あなたが大学で学んだことを証明するための基準のようなもので、この単位を集めることが大学生活の一つの目標になります。

単位の数は授業によって異なります。例えば、ある授業では1つの単位しかもらえない場合もあれば、他の授業では2つや3つの単位がもらえることもあります。また、1つの授業に対して、週に1回90分の講義を受けると、1学期で通常1単位がもらえることが多いです。このように、単位は大学での学びを評価するための大切な仕組みです。卒業するためには、必要な科目を履修して、定められた単位をきちんと取得することが必要です。

このように、単位は大学での学びを評価するための大切な仕組みです。卒業するためには、必要な科目を履修して、定められた単位をきちんと取得することが必要です。

- 大学の成績基準について教えてください。

-

大学の成績基準とは、学生が授業でどれだけの理解や成果を上げたかを評価するための指標やルールのことです。これらの基準は各大学や学部によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような仕組みが用いられています。

- 評価方法

絶対評価:学生個人の学習成果を、予め定められた基準に基づいて評価する方法です。他の学生の成績とは関係なく、自身の達成度によって評価が決まります。

相対評価:クラス内の他の学生の成績との比較によって評価が決まる方法です。全体の成績分布に基づいて評価が割り当てられます。 - 評価尺度

多くの大学では、成績を「A」、「B」、「C」、「D」、「F」などのアルファベットや、「秀」、「優」、「良」、「可」、「不可」といった評価で表します。

これらの評価にはそれぞれ対応する数値が割り当てられており、これを用いてGPA(Grade Point Average)と呼ばれる平均成績を計算します。GPAは就職活動や進学の際に重要な指標となることが多いです。 - 評価基準の要素

試験結果:中間試験や期末試験の得点。

レポート・課題:提出物の質や完成度。

出席状況:授業への参加度合い。

発表・ディスカッション:授業中の積極的な発言やプレゼンテーション。

実験・実習成果:実践的な課題の達成度。 - 成績の重要性

良い成績を収めることで、奨学金の受給や希望する進路への進学が有利になります。

一方で、一定の成績に満たない場合は、単位を取得できず、再履修が必要になることもあります。 - 留意点

成績基準や評価方法は大学や学部ごとに詳細が異なるため、在籍する大学のシラバスやガイドラインを確認することが大切です。

- 評価方法

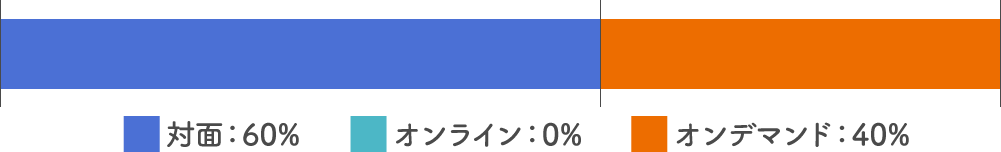

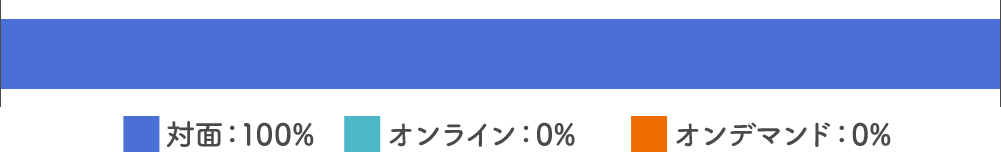

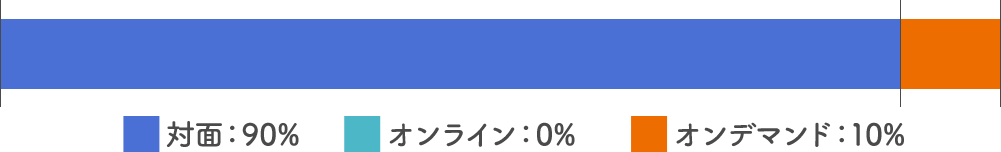

- 対面・オンデマンド・オンラインの授業は、どのくらいの比率ですか。

-

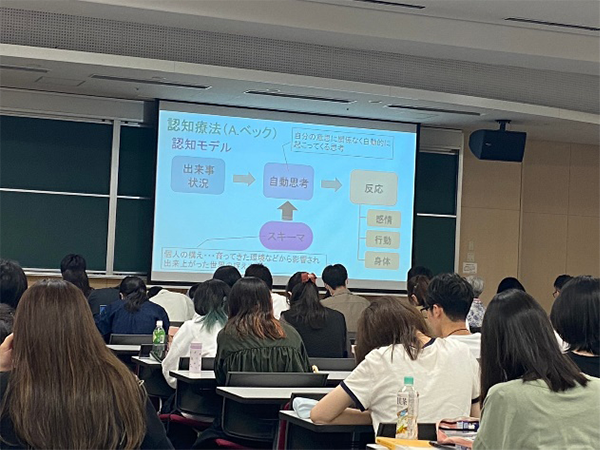

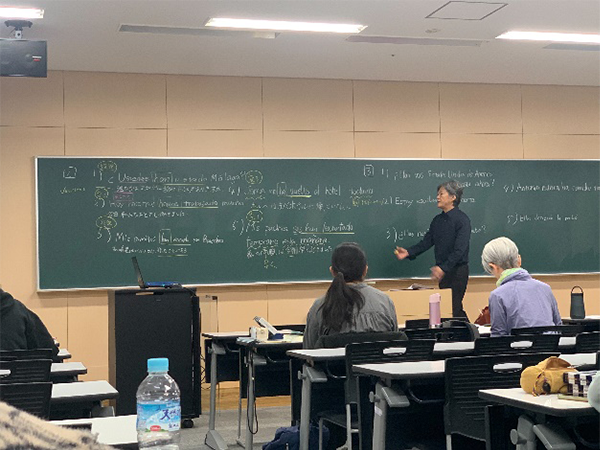

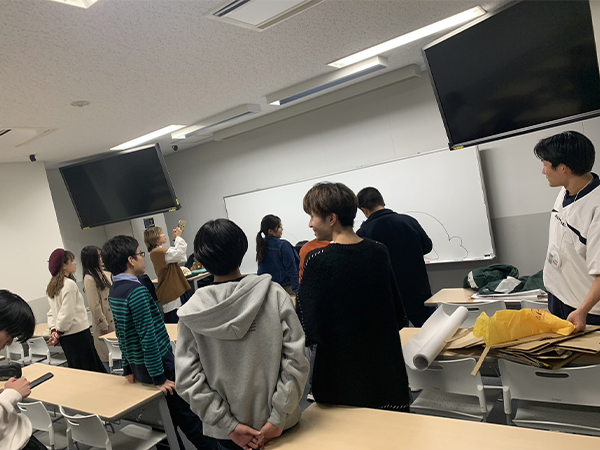

- 大学の授業の様子について教えてください。

-

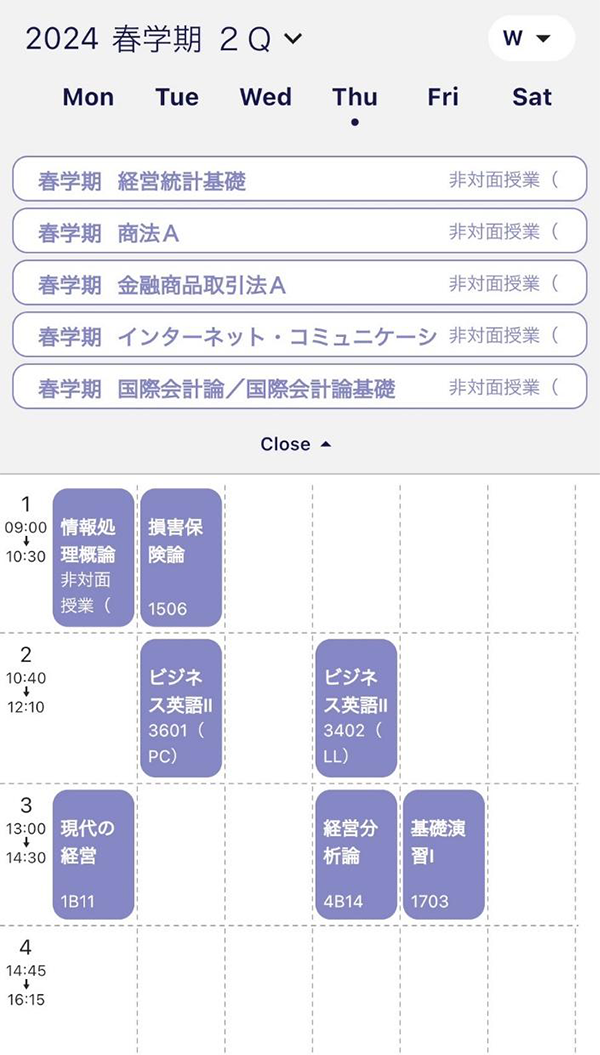

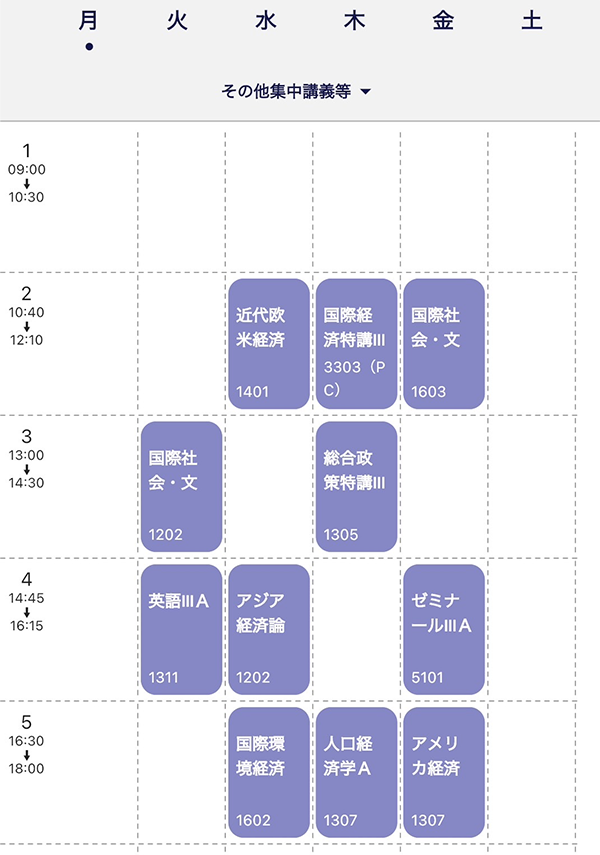

- あなたの時間割を教えてください。

-

- 空きコマはどのように過ごしていますか。

-

- 実験科目について教えてください。

-

- 解けない問題がある場合はどう解決していますか。

-