受験期のリフレッシュ方法、食事、睡眠、大学生の先輩たちがお答えしていきます!

一般入試

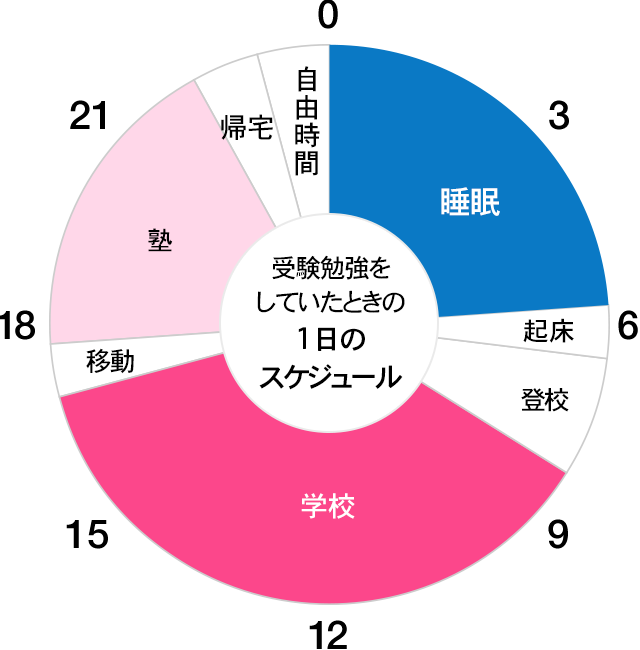

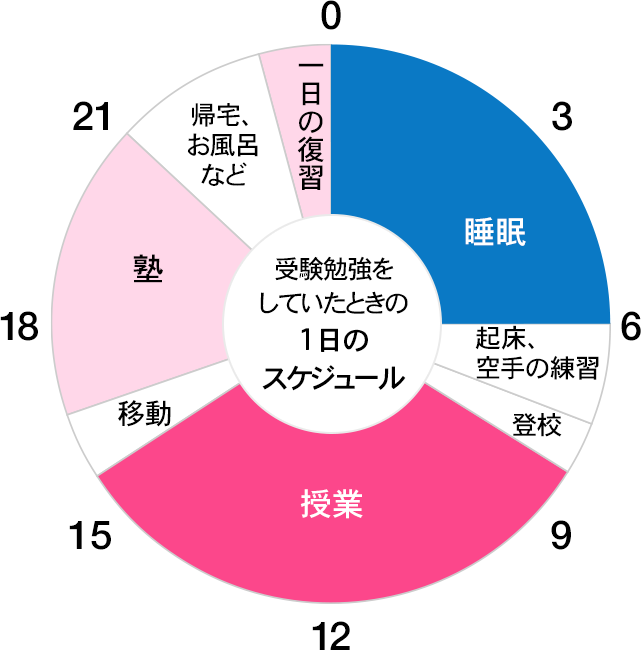

- 1日のスケジュールを教えてください。

-

春:

部活をまだバリバリしていて、勉強は家に帰ってから課題を終わらせて次の日の予習を少ししていた感じです。

夏:

部活を引退し、勉強をメインでするようになりました。朝起きて、前夜にやったものの復習をして、空いた時間で英単語を叩き込み、放課後は自習室でずっと勉強をしていました。

秋:

毎日勉強の日々で、共通テストの過去問や予想問題を解き始めました。

冬:

志望大学の赤本を解き始めました。今思えば毎日追い込まれていたように思います。

- 1年間のスケジュールを教えてください

-

高校2年生の秋にオープンキャンパスに行きました。3年生までは先生の助言で国公立大学を目指していましたが、自分のやりたいこととはすこし違うなぁと感じ、私立の大学へ志望校を変更しました。入試は公募推薦と一般入試、共通テスト利用入試をしました。結果、共通テスト利用と一般入試で合格を果たしました。

塾に通っていたので高校の自習室や塾の自習スペースを活用し、1日7-8時間は必ず勉強時間に費やしていました。

- 受験で使った科目と特に頑張った科目を1つ教えてください。

-

受験には、国語、英語、政治・経済を使いました。

特に頑張ったのは英語です。英語は自分の得意科目でもあったので、ここで点数を伸ばそうと頑張りました。

- どのようにして大学についての情報を収集しましたか

-

オープンキャンパスに行き、先輩方から話を聞いたり、塾や学校の先生、パンフレットを取り寄せて情報収集をしてました。

一般入試

- 1年間のスケジュールを教えてください

-

私はインターネットで志望校について調べていたのでオープンキャンパスには行っていません。行っていたとしたら志望校を変えた8~9月頃ですね。資料請求もネットで見られるのでしていません。入試は11月の龍谷大学の公募入試と1月の共通テストと2月の関西大学の共テ併用・一般、同志社大学の一般を受けました。

月ごとの総勉強時間:

浪人生だったので勉強時間は多く取ることができました。

3~7月は月に240時間ほど、8~2月は月に360時間ほど勉強していました。

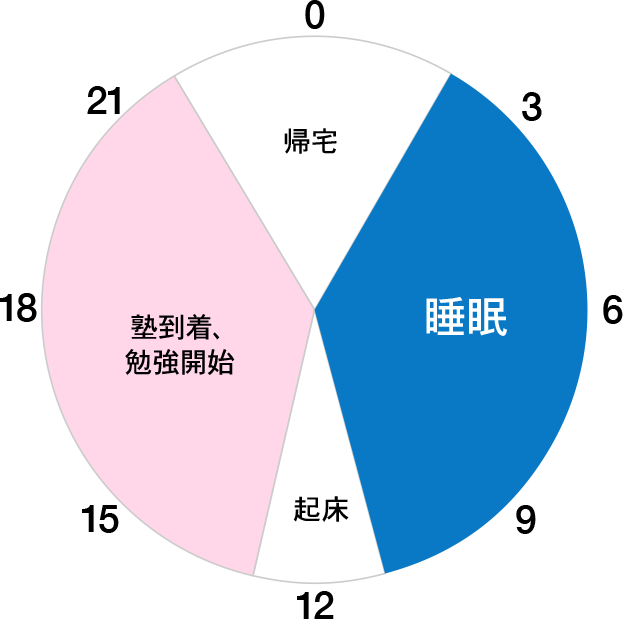

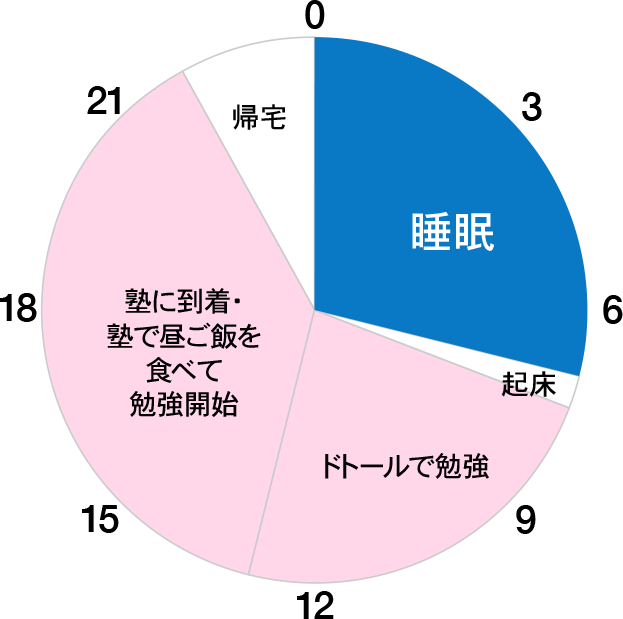

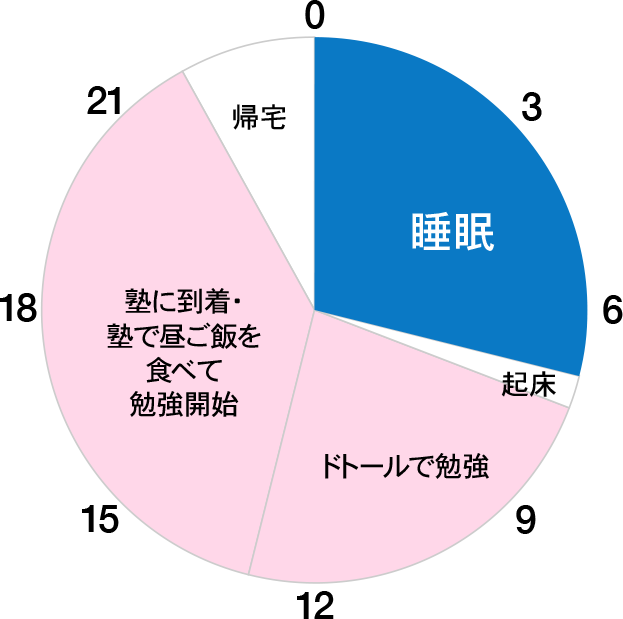

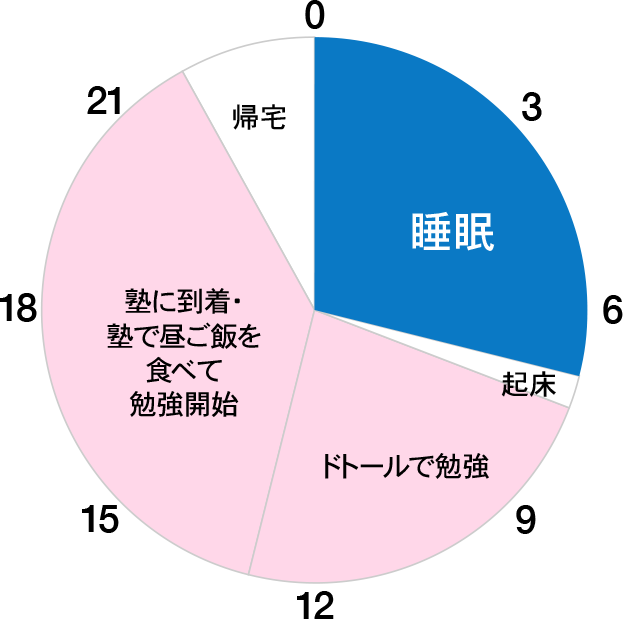

- 一日のスケジュールを教えてください

-

春:

受験までまだまだ時間があったので勉強時間は休憩含めて9時間ほどでした。基礎的な範囲のみ取り組みました。英語・国語・数学を中心に進めていました。

夏:

基礎を春で固めていたので長文や英作文等の応用へ。9月頃に神戸大学から同志社大学に志望校を変え日本史を始めました。

秋:

夏から成績が上がり始めたため過去問を秋から本格的に始めました。このころは同志社の英語は7割程、国語は6~8割、日本史は1~2割程でした。

冬:

秋から冬にかけてはずっと過去問を中心に進めていました。得点割合でいえば1月時点で、英語8~9,5割程、国語は6~8割程、日本史は7~9割程でした。既に合格点は超えていたので本番で緊張しても大丈夫なように本番通りに過去問を解いていました。始めるのが遅かった日本史に1日8時間ほど勉強時間を割いていました。

- 受験で使った科目と特に頑張った科目を1つ教えてください

-

受験では英語・国語・日本史を使いました。特に頑張ったのは日本史です。高校時代に全く勉強していなかったのと、志望校を9月に国立から私立にしたこともあって始めるのが遅かったです。覚えたら点数はとれる教科と確信していたので9月から始めても勉強時間さえ確保できれば高得点をとれる自信がありました。9月時点の過去問では1割にも届きませんでしたが、2月には9割をとれることもあるくらい頑張りました。

- どのようにして大学についての情報を収集しましたか

-

大学のホームページや塾の先生から聞いたり、YOUTUBEで情報を集めていました。あとは過去問の最初のページ等を暇つぶしに見ていました。主に集めていた情報は入試の問題形式や最低点、入試日程です。

一般入試

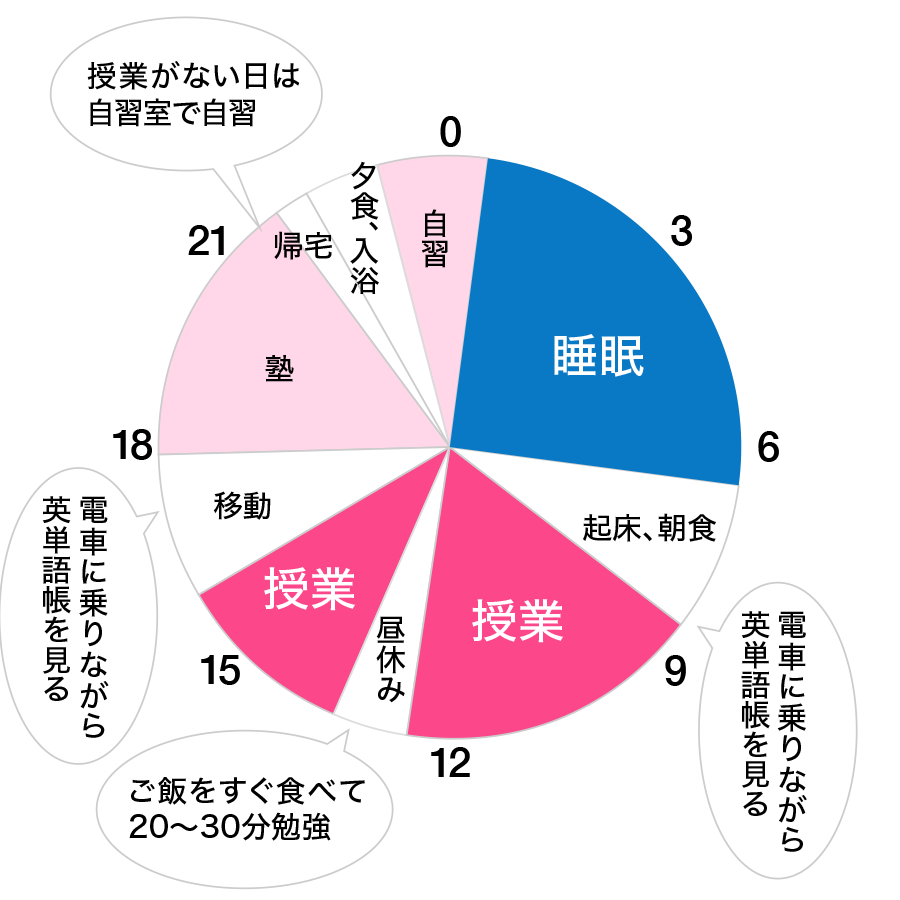

- 1日のスケジュールを教えてください。

-

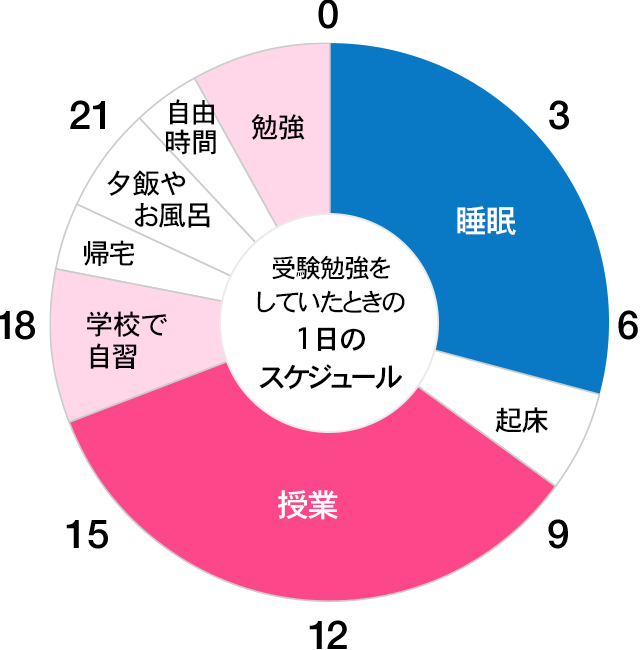

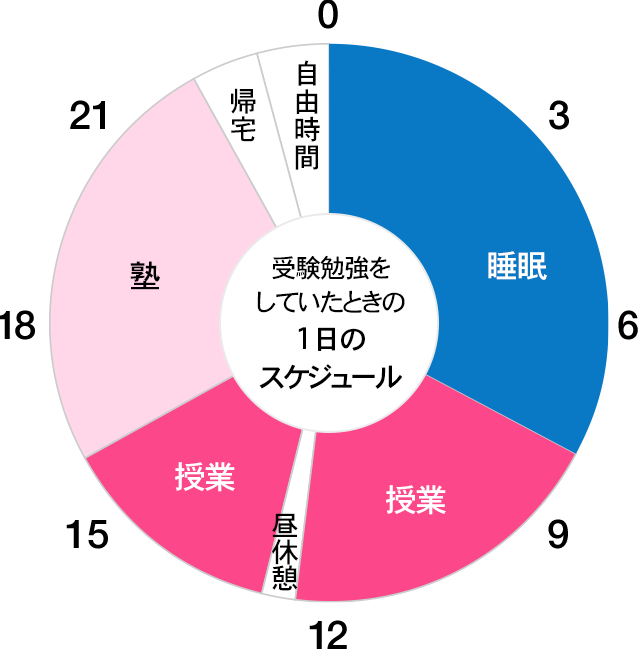

春から冬まで1年を通して下記スケジュールだった。

- 7:00

- 起床

- 8:30

- 授業

- 16:30

- 学校で自習

- 18:30

- 帰宅

- 19:30

- 夕飯やお風呂

- 21:00

- 自由時間

- 22:00

- 勉強

- 24:00

- 就寝

- 受験期、どのように過ごしていたか教えてください

-

春:

基礎問題の演習や中堅大学の問題演習を行っていた⇒最初の模試の点数が良くてモチベーションが上がっていた。

夏:

センター試験の問題を10数年分解いていた⇒点数が上がらず苦しい日々が続き、夏休みでも学校に行っていた。夏休みで共通テストに向けた勉強を仕上げていた。

秋:

志望大学の2次試験の過去問メインで勉強をしており、センター試験や共通テストの勉強はほとんど行わなかった。⇒成績的にも精神的にもきつい日々が続く(オープン模試を受験してもあまり点数が上がらなかった)。

冬:

12月に入ってから再度共通テストに向けた勉強にシフトしていった。1月の共通テストがあまりうまくいかず、二次試験は私大の勉強を繰り返し行った。

- 受験で使った科目と特に頑張った科目を1つ教えてください。

-

特に頑張った科目は数学。

純粋に数学が好きで勉強に苦痛を感じなかったため頑張れたようである。勉強方法としては主に基礎問題を多く解き基礎を固めた。数学の2次試験演習自体は春の段階から行っていた。

数学Ⅱ・Bの数列がコツをつかむまで苦手だったため克服するために夏に数列に特化した問題集を解いた。問題集を解いたら必ず復習をする、分からないときは飛ばして後々先生に聞きに行くスタンスを取っていた。

数学の受験対策としては、類題を沢山解いて一つの問題に対して複数のアプローチが出来るようになることが共通テストの対策になる。ただ公式や解き方などを形式的に暗記するよりも、なぜそうなるのかなどの本質の理解をする事に重きを置くべきである。

推薦入試

- 1年間のスケジュールを教えてください

-

春から夏にかけては、指定校推薦は考えていなかったため、塾の自習室を活用して英語を中心に勉強していました。夏休みには、2~3校オープンキャンパスへ行きました。(実は、この時点でもまだ同志社大学は考えていなかったため、同志社大学のオープンキャンパスへは結局行っていません…。)

夏が明けると指定校推薦の大学が高校で発表されるのですが、偶然同志社大学の文学部国文学科があり、自分の研究したい内容ができるため、急遽、志望校を同志社大学にしました。

急に志望校を同志社大学へしたため、すぐにパンフレットを取り寄せ、読み込みました。オープンキャンパスの時期を逃していたため、とりあえず空いている日に、大学構内を散歩する程度しかできませんでした。

11月頃に面接が始まるのですが、学力低下を防ぐため、教科の勉強と面接練習は並行して行いました。

12月に合格発表があり、学校の授業もないため、英語の勉強をしていました。

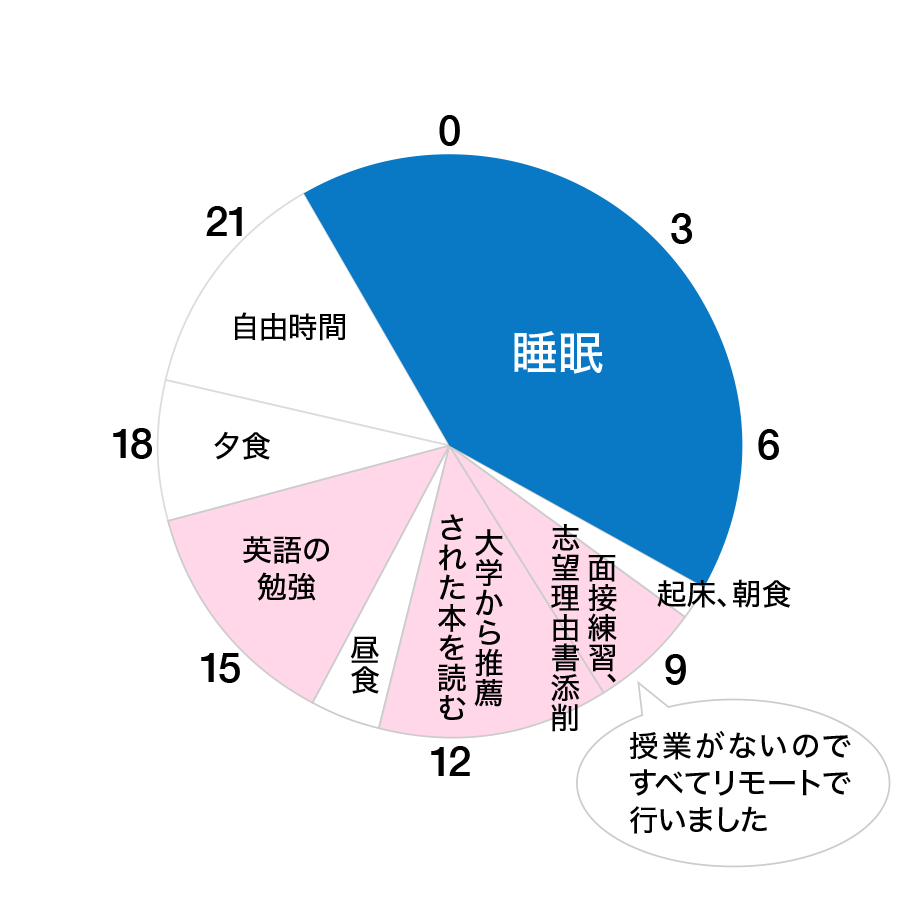

- 一日のスケジュールを教えてください

- 受験で使った入試形態を詳しく教えてください。

-

指定校推薦でしたが、小論文等はなく、志望理由書の提出と面接だけでした。

- どのようにして大学についての情報を収集しましたか

-

まずは公式ホームページを確認した後、パンフレットを取り寄せてそれを読み込みました。

私の高校では、指定校推薦を利用する生徒はその大学の理念などを答えさせるテストを受ける必要がありました。そのため、パンフレットは人一倍読む必要があったのです…。

- 総勉強時間を教えてください。

-

大体1800時間ぐらい

推薦入試

- 1年間のスケジュールを教えてください

-

一年間のスケジュールとしては、春に行きたい大学の資料請求とオープンキャンパスに参加し、受験に対するモチベーションを挙げました。夏には校内選考に必要だった志望理由書の作成、面接の対策をしていました。秋から冬にかけては本番まで、放課後に担任の先生と面接練習、志望理由書の添削や現代文の先生に小論文の添削をしてもいました。

- 一日のスケジュールを教えてください

-

春:学校の課題や小テストに向けて勉強していました。

夏:校内選考に必要な志望理由書の作成と面接の対策をしていました。

秋:放課後にひたすら担任の先生と面接練習、小論文の添削作業をしていました。家に帰っても、先生に面接練習で指摘されたことを振り返りながら自分の部屋やお風呂で繰り返し練習していました。

冬:本番までは秋と同じ事を繰り返していました。受験が終わったら、時間が沢山あったので学部に関係のある本を買って読んでいました。

- 受験で使った入試形態を詳しく教えてください。

-

私が受験で使った入試形態は小論文と面接でした。本番の小論文では、ジェンダー平等についての問題が出題されました。面接では、志望理由はもちろんのこと、アドミッションポリシーや自分の強み・弱みについて質問されました。

- どのようにして大学についての情報を収集しましたか

-

私は主に担任の先生・進路相談室や大学の公式ホームページを用いて情報を集めていました。特に私は、放課後に友達と進路相談室に行っていました。進路相談室では常に最新の受験情報が記載されており、沢山の受験生が利用していました。

- 総勉強時間を教えてください。

-

3年生の総勉強時間は600時間程度だと思います。主に小論文の対策を行っていました。

小論文では、最初の間は新聞の要約、少し文を書くのが慣れたら実際の過去問題を説いて、先生に添削をしてもらいました。受験が終わった後は、大学の授業についていけるように英語の勉強をしたり、学部にまつわる本を読んでいました。

推薦入試

- 1日のスケジュールを教えてください。

-

平日は学校が終わってから大体3時間くらい勉強していました。学校が終わったら塾に行き、少し勉強してから近場でご飯を済ませ、塾が閉まる22:00ごろに帰っていました。

休日は10:00に起きて10:30ごろに塾に行き、夕方まで休憩時間を挟みつつ勉強していました。18:00ごろに家に帰り、夜ご飯は家族と食べていました。

勉強は基本的には塾でのみやると決めていたので、平日・休日ともに帰宅後はのんびり過ごしていました。

- 受験期はどのように過ごしていましたか?

-

勉強と遊びをメリハリよくやっていた感じです。自分は家では勉強をやらないで塾でのみやると決めていたので、塾に遅くまで残り、家でゆっくり過ごすようにしていました。そのため、オンとオフの切り替えが比較的容易だったと思います。

また、3ヶ月に1回くらい気分転換に出かけてみたり、昼までずっと寝るという日を設けたりもしたことで、ストレスを発散させたり体力を回復できたりしたので、心身共に比較的健康に過ごすことができました。

- 受験期は、何に一番力を入れて取り組んでいましたか?

-

主に地理に力を入れていました。自分は歴史科目が苦手だったので地理選択にしたのですが、自分のクラスで地理受験する人が自分しかいなかったので、共に学べる仲間がおらず、1人で試行錯誤しながら勉強していました。国ごとの人種や言語などを白地図に塗ったり、産業の名称や特徴などを表に起こしたり、単語帳アプリなんかを使ったりと内容に応じてやり方を変えながらひたすら暗記しました。その結果、模試で比較的高い点数を取ることができました。

- 受験後はどのように過ごしていましたか?

-

受験後は大学から出される課題やTOEICの勉強をしたりしつつ、1週間くらい旅行に行ったり資格試験の勉強をしたりしていました。それから大学のサークル情報やどんな授業があるのかが書いてある表などを見ながら「このサークル入ろうかな」「この授業面白そうだから受けてみようかな」などと妄想したりもしていました。

しかし、今考えてみればアルバイトや運転免許の取得などもっと色々なことに取り組んでおけば良かったと思っています。

推薦入試

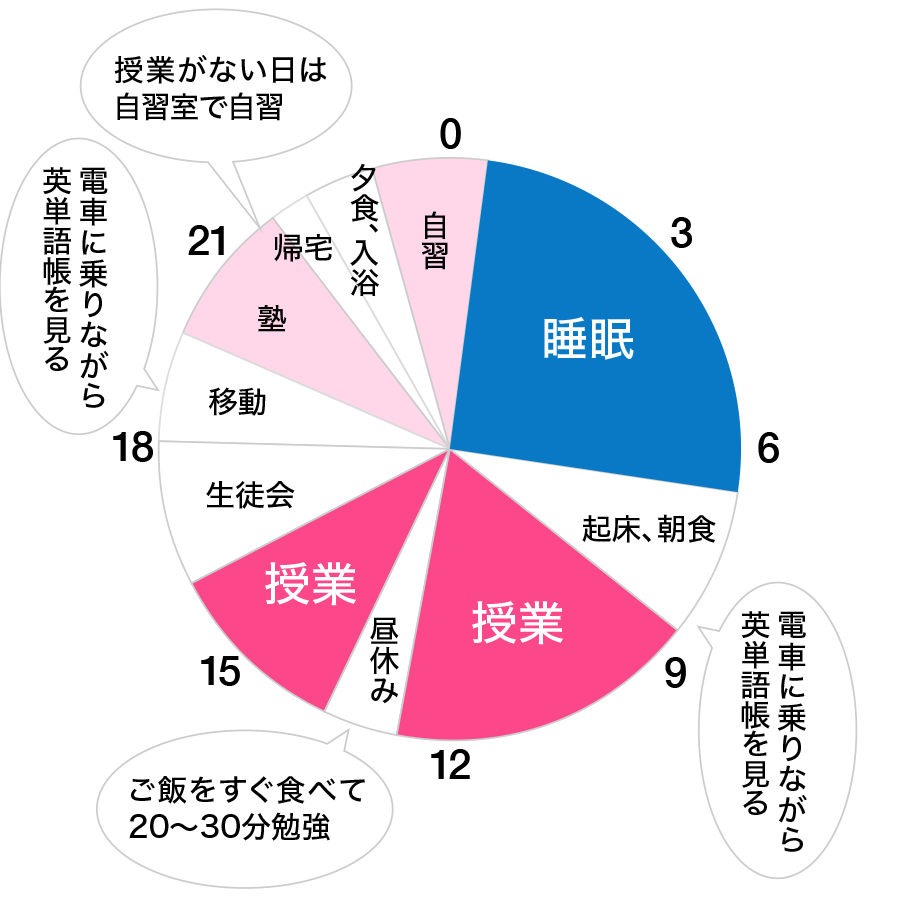

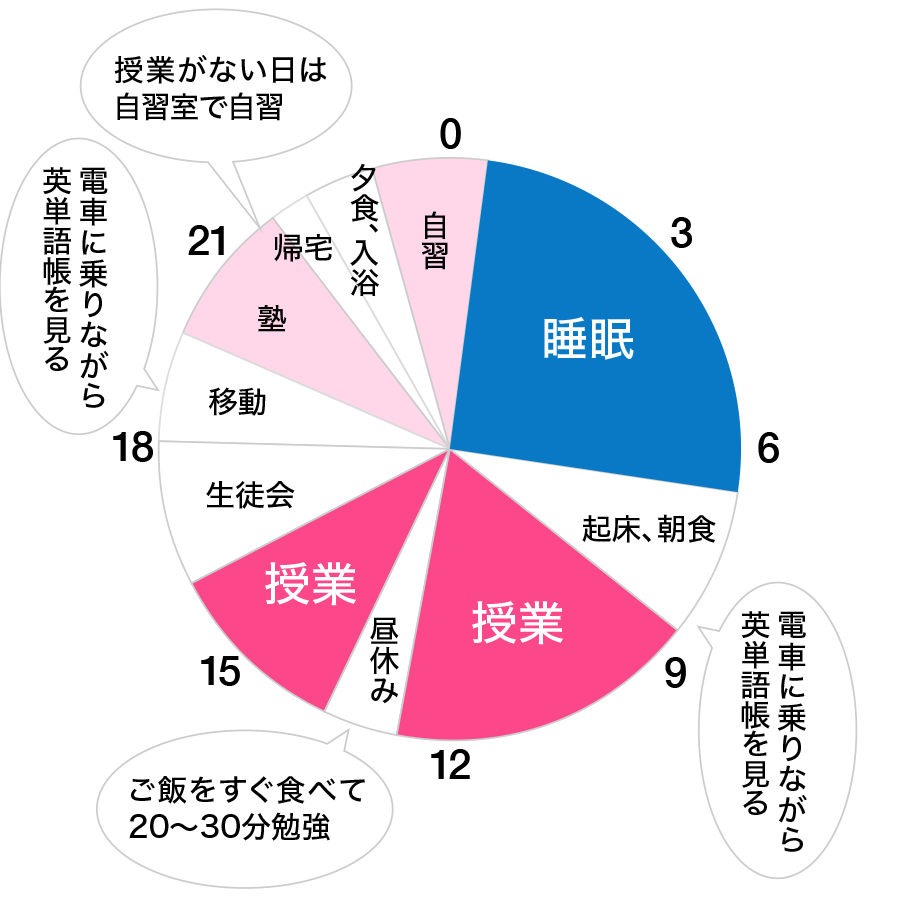

- 1日のスケジュールを教えてください。

- 5:45

- 起床・準備

- 6:30

- 通学

- 8:15

- 学校

- 17:00

- 下校・塾に移動

- 17:45

- 塾

- 22:00

- 帰宅

- 23:00

- お風呂・自由時間

- 24:00

- 就寝

- 受験期はどのように過ごしていましたか?

-

私が高校3年生の時は丁度コロナウイルス全盛期で、受験期前半は外出自粛が要請される状態でした。その中でもできることを頑張ろうと思い、家で実用英語技能検定の対策を頑張ったのを覚えています。というのも、第一志望の同志社大学法学部の推薦入試を受けるために英検準1級が必要だったからです。夏からの受験後半戦は高校に通うことができたため、授業中は一般入試の対策を、登下校の片道1~1時間半を英単語や小論文の知識付けに時間を費やしました。隙間時間を無駄にしないことが大切なポイントじゃないかなと思います。

また、勉強ばかりだと病んでしまうので、適度な遊びや息抜きも必要です!ただ、遊びすぎて私のように受験期に靭帯を断裂しないように気を付けてください笑

- 受験期は、何に一番力を入れて取り組んでいましたか?

-

私は一番英語の勉強に力をいれていました。英語は大学生になった後でもずっと勉強し続ける科目であり、もし推薦入試がだめでも一般入試で英語を武器に戦おうと思っていたからです。加えて、中高生活の中で私は異文化交流や留学に力をいれており英検のより高いレベルを取得できれば推薦入試の面接で、頑張った経験談とそれによって向上した英語力を目に見える形で証明でき、説得力も増すと思ったからです。

英語の勉強はリスニング対策に時間を割くと、語彙力や文章の切れ目が自然と把握できるようになり、リーディングの対策にもなるためおすすめです!

- 受験後はどのように過ごしていましたか?

-

推薦入試で合格した私は一般入試の人よりも時間的に少し余裕が持てたため、相変わらず英語の勉強と、大学に向けた軽めの予習を行っていました。英語の勉強は、受験期のような座学をすると同時に英語のスピーキングの練習をするために外国人の方と話す機会を持ったりもしました。大学に向けた勉強では、法学の初学者向けの入門書で法学がどういうものなのか、どういう専門単語が出てくるのかなど、内容にはあえて踏み込まず自分の進む学部を概観できるような本を読みました。他にも大学で着る洋服を準備したり、アイロンや自炊の練習をすること、パソコンの使い方を軽く勉強しておくことも大学生活でよいスタートダッシュをきるために大切だと思います!

共通テスト

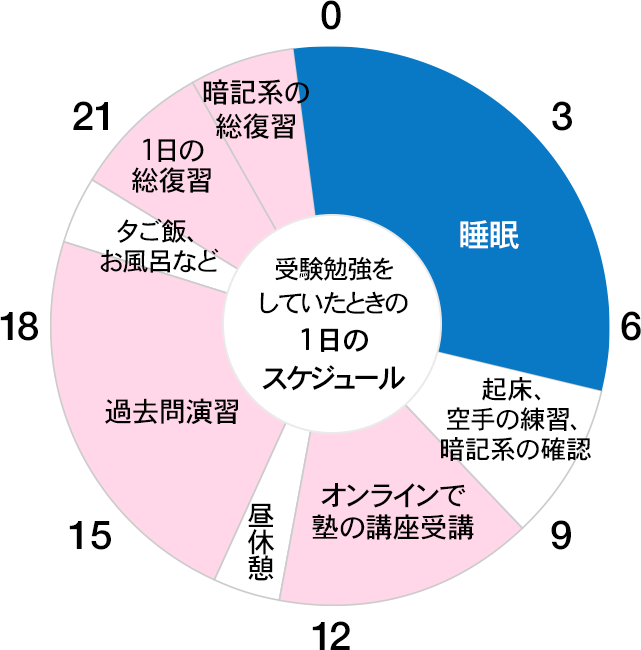

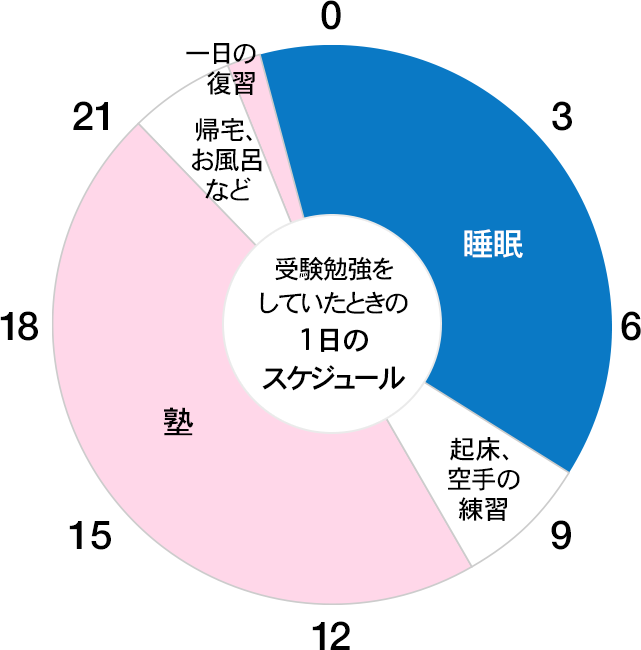

- 1日のスケジュールを教えてください。

- 冬(共通テスト1か月前)

- 7:00

- 起床、空手の練習、暗記系の確認

- 9:00

- オンラインで塾の講座受講

- 12:30

- お昼ご飯

- 13:30

- 過去問演習

- 19:30

- 夕ご飯、お風呂など

- 20:00

- 1日の総復習(出来なかったところを徹底的に)

- 22:00

- 暗記系の総復習

- 23:30

- 就寝

〇直前期でも毎朝空手の練習を欠かさずに行っていました。コロナやインフルエンザの感染が怖いため、塾には行かずオンラインで講座を受けていました。好物を作ってくれたり、勉強しやすい環境を整えてくれたりと、両親にはとてもお世話になりました。

春~秋(学校のある日)

- 6:00

- 起床、空手の練習

- 7:30

- 登校

- 8:15

- 学校

- 17:00

- 塾

- 22:30

- 帰宅、お風呂など

- 23:00

- 1日の復習

- 24:00

- 就寝

- 8:00

- 起床、空手の練習

- 10:00

- 塾

- 21:30

- 帰宅、お風呂など

- 22:30

- 1日の復習

- 23:00

- 就寝

〇平日にたまった疲れを取るために、休日は少し長めに睡眠時間を取っていました。

- 受験期、どのように過ごしていたか教えてください

-

春:

「遠きに行くは必ず近くよりす」という担任の先生のアドバイスを受けて、ひたすら基礎固めをしていました。受験勉強のスタートが周囲と比べて遅かったのですが、心がけていたのは絶対に焦らないこと。ここで落ち着いて足元を固められたことが後の伸びに繋がった気がしています。

夏:

得意科目に猪突猛進な時期でした。やればやるだけ伸びる国語系統と社会科目が楽しすぎて全く勉強が苦にならず、学校の講習や塾の授業もとても楽しく受講していたのを覚えています。

秋:

英語にひたすら苦しめられた時期でした。見かねた塾の先生が「得意を伸ばす」という方針を立ててくださり、ある程度文法や発アク等はあきらめて、ひたすら体当たりで長文とリスニングのみを鍛えた所、何とか成績を伸ばすことができました。

冬:

「得意科目で点を稼ぎ、英語はなんとかボーダーに」を自分のスローガンにして、ひたすら勉強にのめりこみました。

合格の知らせを受け取ったときは今までの努力が報われたようでとても嬉しかったです!

- 受験で使った科目と特に頑張った科目を1つ教えてください。

-

☆受験で使った科目・・・

政治経済、国語(現代文、古文、漢文)、英語☆理系科目が壊滅的にできなかったので、「得意を伸ばす」方針の下、得意科目が多かった文系科目で受験をしました。

☆特に頑張った科目は国語で、共通テストやセンター試験の過去問、予備校が出している模試の過去問を中心にとにかく量をこなすことで、受験の主力科目となるほどに磨き上げることができました。その成果か、共通テスト本番では漢文で満点、古文と現代文でも高得点を取ることができ、苦手科目を補って合格することができました。

共通テスト

- 1日のスケジュールを教えてください。

-

<夏>:0時~ 就寝

<秋(10~11月)>:3時~5時 就寝 学校で時間を見つけて勉強

- 8:00

- 授業

- 12:25

- 昼休み

- 13:30

- 授業

- 16:00

- 塾

- 22:00

- 帰宅

- 23:00

- 自由時間

- 24:00

- 就寝

➡昼休みは友達とお弁当を食べ、休憩時間は勉強をしないと決めていた。

週に3度の塾の後は22時まで自習室で勉強をしていたが、共通テスト前の12月及び1月は0時までには必ず就寝するようにした。国公立試験前日は19時に寝たおかげで問題をスラスラ解けた!(ちなみに私大受験は徹夜した)

- 受験期、どのように過ごしていたか教えてください

-

春:

ゲーム三昧だったが1学期期末試験後にスイッチが入り受験生生活に!

夏休み:

塾で勉強するが中々頭に入らず…

2学期:

模試でD判定…。Bを目指して努力する

秋:

2週間ごとの模試に向けて猛勉強した結果B判定獲得!

志望校が確定する冬:

11月末は赤本、12月は共通テスト対策に専念する

☆その他、休憩時間に友達とお喋りしたり、塾の友人と一緒に夜ご飯を食べたりして息抜きもしていた

- 受験で使った科目と特に頑張った科目を1つ教えてください。

-

特に頑張った科目は【世界史】

<おすすめ>

⇨1つの出来事だけではなく、その周辺の知識も含めて覚えること

⇨語呂合わせで何回も反復すること

⇨映画鑑賞、テレビの資料映像で楽しみながら学ぶこと<大変だったこと>

⇨年代を覚えること。写真記憶で克服した。

⇨フランス革命などの、ボリュームのある事件やアメリカなどの州が多い国の歴史。

⇨メキシコ史など学校ではあまり扱わない部分を独学で覚えたこと<実際の問題>

論題は2問、300字程度で書くことが多い。例えば、「東南アジアの某王国の歴史について書きなさい。」という問いがあった。<対策>

⇨まず何について書くのかを明確にしてから記述する。

⇨暗記のみでは答えられないので、流れを覚える